Клиника поднадкостничных переломов

Одним из разновидностей переломов является поднадкостничный перелом, больше распространенный среди детского травматизма. Данная разновидность травм это перелом по типу зеленой веточки, при котором кость ломается, а надкостница, окружающая ее, не повреждается.

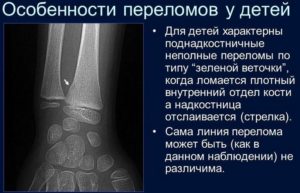

Кости у детей более эластичные и тонкие по сравнению со взрослым человеком, так как в них находится больше минералов и коллагена. У ребенка ткани надкостницы лучше снабжаются кровью, эластичный хрящ между эпифизом и метафизом уменьшает силовое воздействие на кость. Надкостница хорошо амортизирует и смягчает удары, поэтому при получении травмы кость часто остается целой, но в костной ткани под ней возникают надломы.

Особенности поднасткостничного перелома

Перелом по принципу зелёной ветки в детском возрасте может возникнуть, если на продольную ось кости приходится сильное давление. При таком механическом воздействии кость взрослого человека, в основном, ломается полностью.

Переломам «зеленой ветки» в большей степени подвержены кости голени (малоберцовая и большеберцовая), а также предплечье. Перелом лучевой кости занимает едва ли не лидирующую позицию среди всех детских переломов. Внешне это похоже на то, как зеленая веточка сгибается и трескается внутри под кожицей. При таком повреждении не происходит смещение отломков, что облегчает течение травмы и лечение.

При всей кажущейся простоте данной травмы, она может быть очень опасна. К тому же, чем младше ребенок, тем больше последствий может возникнуть после повреждения кости. По ходу роста малыша его кость может деформироваться и укорачиваться, поскольку линия разлома проходит сквозь центр роста костной ткани и может нарушать его.

Причины

Неполный перелом чаще всего возникает у ребенка во время активных игр, однако кости малыша настолько хрупкие, что ребенок может сломать руку, даже просто неудачно упав во сне с кровати. Основными факторами, приводящими к переломам такого типа, являются катание на роликах, коньках, велосипеде, скейтборде, спортивные занятия и танцы.

Помимо падений причиной травмы могут стать различные удары во время драк, а также случайные удары конечностью обо что-то твердое. В автомобильных авариях данный вид травмы возникает редко, при попадании человека, а тем более ребенка, в автокатастрофу, происходят более серьезные повреждения, к примеру, полный перелом кости со смещением отломков.

Клиническая картина

Когда у малыша происходит полный перелом, то симптоматика не отличатся от травмы у взрослого человека. К симптомам полного перелома кости относятся следующие:

- нарушение двигательной активности;

- патологическая подвижность в месте травмы;

- отёчность окружающих тканей;

- деформация сломанной конечности;

- общая гиперемия;

- образование гематомы;

- крепитация отломков.

Однако при возникновении поднадкостничного перелома подобная симптоматика отсутствует, поэтому родители часто принимают данную травму за сильный ушиб. Как правило, ребенок после получения травмы испытывает незначительный болевой синдром, опорная функция нижней конечности сохранена, но становиться на ногу больно, отечность может быть минимальная или отсутствовать вовсе. Образование гематомы говорит о повреждении сосудов в момент получения повреждения, однако такой же кровоподтек может появиться и при обычном ушибе.

После того как ребенок где-то ударится или упал, необходимо обязательно отвезти его в травматологический пункт и обследовать, иначе без лечения могут возникнуть осложнения и необратимые последствия.

Оказание первой помощи

Если ребенок упал и повредил себе руку, либо ногу, следует вызвать «скорую помощь», а пока она будет ехать, облегчить состояние малыша и предотвратить возникновение осложнений. Чтобы уменьшить болезненные ощущения, ребенку стоит дать детский парацетамол или ибупрофен, после чего зафиксировать травмированный участок тела с помощью шины и приложить к области повреждения холодный компресс. Даже если родители думают, что это всего лишь ушиб, ребенка необходимо обязательно показать доктору.

Постановка диагноза

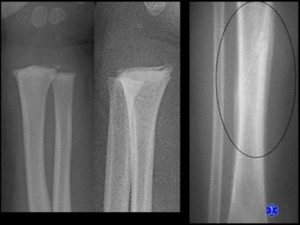

У детей хорошо развита подкожно-жировая клетчатка, поэтому иногда врачу не удается распознать у них даже полный перелом с помощью одной только пальпации поврежденного места. Для того чтобы поставить точный диагноз, врач спрашивает у ребенка (если он может объяснить), либо у его матери, что произошло. Далее следует наружный осмотр места травмы. Без рентгенологического исследования невозможно диагностировать неполный перелом. В ряде случаев даже приходится делать снимок здоровой конечности и сравнивать его со снимком той, на которой возникла травма.

Лечебные мероприятия

Лечение поднадкостничных переломов, как и других типов данного повреждения, может проводиться консервативным, либо хирургическим путём. При консервативном лечении ребенку делают местную или общую анестезию и проводят одномоментную закрытую репозицию отломков, во время которой устраняется прогиб поврежденной кости. После того как сломанная кость станет в анатомическое положение, доктор накладывает на место травмы гипсовую повязку.

Лечение хирургическим методом может проводиться одним из следующих способов:

- Закрытая репозиция с закрытой фиксацией отломков — проводится, если линия разлома располагается внутри суставной капсулы, если сломана бедренная шейка, один из концов плечевой кости, либо возникла травма пальцев;

- Открытая репозиция с закрытой фиксацией — если имеет место смещение эпифиза, нестабильный перелом, внутрисуставное повреждение или открытый тип травмы;

- Внешняя фиксация — проводится при осложнённых повреждениях, которым сопутствуют ожоги, разрывы сосудов и нервов, а также при нестабильных переломах.

После проведения операции ребенку накладывают гипс, назначают противовоспалительные и обезболивающие препараты. Если перелом на ноге, то ходить малышу можно на второй день после начала лечения, но делать это при помощи костылей. Не все дети, особенно маленькие, могут сразу освоить костыли и им приходится долго лежать, поэтому врач может назначить отхаркивающие препараты, чтобы предотвратить развитие такого осложнения, как воспаление легких.

Как долго заживает перелом

При поднадкостничном переломе скорость срастания отломков зависит, от возраста ребенка, а также от локализации линии разлома. У маленьких детей кость срастается быстрее, чем у детей старшего возраста. В случаях, когда разлом кости произошел рядом с зоной роста около сустава, то консолидация происходит за более короткий период. Если повреждение произошло внутри суставной капсулы, а также если есть смещение отломков, то для заживления такой травмы понадобится больше времени.

Гипсовая повязка при поднадкостничном переломе накладывается приблизительно на один месяц. Период реабилитации, включающий массаж, лечебную физкультуру и физиотерапевтические процедуры, заканчивается в зависимости от локализации травмы:

- При переломе руки через полтора месяца;

- При переломе ноги через два с половиной месяца;

- При переломе костей таза через три месяца.

Данные сроки являются условными и могут отклоняться как в одну, так и в другую сторону, в зависимости от возраста ребенка и его общего состояния.

Последствия

Когда происходит консолидация перелома, то зона роста кости начинает интенсивнее снабжаться кровью, по этой причине, если сломалась длинная кость, например, бедренная, то она может начать быстрее расти. Из-за этого у детей, не достигших десятилетнего возраста, заживление кости бедра иногда становится причиной удлинения ноги до трех сантиметров. Для предотвращения такого последствия маленьким детям отломки соединяются особым образом. У детей старше десяти лет уже не происходит интенсивный рост костей, поэтому отломки их костей просто сопоставляют в анатомическом положении.

Если во время травмы повредится эпифизарная зона, то это может стать причиной укорочения кости или угловой деформации. Иногда это приводит к полному прекращению роста травмированной конечности. Чтобы не столкнуться с такими неприятностями, следует беречь малыша от травм, рассказывать ему о правилах безопасности во время активных игр и спортивных занятий.

Источник

Автор Юлия Владимировна Дмитрук На чтение 7 мин. Просмотров 2.6k. Опубликовано 01.10.2018

Обновлено 03.11.2018

Не все понимают, что такое неполный поднадкостничный перелом. Травма подразумевает трещину кости без смещения отломков, при этом окружающая твердые ткани надкостница сохраняет целостность. Таким образом, травма отличается от полных разломов, где происходит разрыв твердых структур. Подобные повреждения характерны для детского возраста, что обусловлено повышенной гибкостью костей.

Не все понимают, что такое неполный поднадкостничный перелом. Травма подразумевает трещину кости без смещения отломков, при этом окружающая твердые ткани надкостница сохраняет целостность. Таким образом, травма отличается от полных разломов, где происходит разрыв твердых структур. Подобные повреждения характерны для детского возраста, что обусловлено повышенной гибкостью костей.

Поднадкостничный перелом легче срастается и практически не имеет осложнений. Нарушения такого вида известны как переломы по типу зеленой ветки. Что это такое с бытовой точки зрения? Вспомним, как ломается молодой побег – зеленая веточка при сильном сгибе трескается под несформированной корой, при этом кожица остается целой. Точно так же возникают поднадкостничные разломы. В большинстве случаев дети легко восстанавливаются, а негативные последствия травм минимальны.

Классификация

Поднадкостничные переломы преобладают у детей в возрасте 9-11 лет, но встречаются и раньше – преимущественно с 3 года. Для взрослых такие нарушения несвойственны. Кости у детей мягче и эластичнее, для них характерны незначительные деформации при механическом воздействии, которые не требуют сложного лечения. При самостоятельном срастании говорят о таком понятии, как консолидированный перелом, также сросшийся. Поскольку травма часто остается незамеченной, консолидация происходит без участия врача.

Разновидностей переломов по типу зеленой веточки у детей довольно много. Разломы классифицируются по локализации. В детском возрасте уязвимым местом считаются руки и плечевой пояс. Именно поэтому у детей чаще всего возникают переломы ключицы, перелом запястья и лучевой кости – у ребенка травматизация лучевой кости без смещения восстанавливается быстро и без последствий.

Разновидностей переломов по типу зеленой веточки у детей довольно много. Разломы классифицируются по локализации. В детском возрасте уязвимым местом считаются руки и плечевой пояс. Именно поэтому у детей чаще всего возникают переломы ключицы, перелом запястья и лучевой кости – у ребенка травматизация лучевой кости без смещения восстанавливается быстро и без последствий.

Поднадкостничный перелом правой или левой ключицы встречается чаще, чем у взрослых. Не менее распространены переломы луча, а именно дистального метаэпифиза. Перелом плеча и локтевой кости также может быть поднадкостничным. Сохранение надкостницы наблюдается и при переломе кисти, при этом нельзя забывать об ушибах, вывихах и возможных деформациях суставов.

Неполный перелом плечевой кости быстро срастается, однако перелом хирургической шейки плеча нередко имеет осложнения. Не следует пренебрегать и переломами пястной кости. Так, поднадкостничный перелом пясти или фаланги пальца может остаться незамеченным, что впоследствии приводит к нарушению костных структур и деформациям хряща.

Реже диагностируются поднадкостничные переломы лица, например, на нижней челюсти. А вот ноги травмируются часто. Трещины берцовой кости у ребенка, неполные переломы лодыжки, повреждения стопы и пальцев на ноге – распространенные явления. Для детского возраста свойственны поднадкостничные переломы малоберцовой кости. Переломы бедра у детей не так опасны, как травматизация костных структур в пожилом возрасте, однако перелом большеберцовой кости может протекать тяжело.

Переломы плюсневой кости нередко остаются незамеченными, их путают с ушибами. То же касается поднадкостничных переломов ребер, нижней челюсти. Хотя в последнем случае сохранение целостности костной дуги невозможно по причине активной работы жевательного аппарата.

Код травмы по МКБ 10

Кодировка разломов и трещин по Международной классификации болезней (МКБ 10) определяется локализацией повреждения. Большинство нарушений приходится на кости предплечья, код по МКБ 10 – S52. Поднадкостничный разлом всегда закрытый, а потому повреждение имеет подрубрику – 0. Можно встретить травмы по типу зеленой ветки в районе ключицы, тогда болезнь шифруют S42.0.

Причины

Спровоцировать поднадкостничные переломы способны резкие удары или сильное давление. Переломы у детей без повреждения надкостницы возникают по следующим причинам:

- из-за автомобильной аварии;

- во время подвижных игр;

- при занятиях спортом;

- из-за удара или падения по неосторожности;

- по причине слабости костной системы.

Из-за получения ударов в драке могут быть и более серьезные повреждения. В травмированной области разрываются капилляры, передавливаются нервные окончания. Детские драки приводят к довольно тяжелому травматизму.

Симптомы

Болевой синдром после травмы незначительный. Болезненность сильно ощущается при повреждении стопы, когда ребенок наступает и при ранениях других частей тела, которые испытывают значительные нагрузки. У малыша самостоятельно распознать поднадкостничный разлом практически невозможно, поэтому так важно вовремя обратиться к врачу.

Болевой синдром после травмы незначительный. Болезненность сильно ощущается при повреждении стопы, когда ребенок наступает и при ранениях других частей тела, которые испытывают значительные нагрузки. У малыша самостоятельно распознать поднадкостничный разлом практически невозможно, поэтому так важно вовремя обратиться к врачу.

Если происходит перелом кости, то появляются такие симптомы, как внешняя деформация, крепитация, отек и гиперемия. Клиника при поднадкостничном повреждении смазана. Ткани, находящиеся вблизи места разлома, остаются целыми, а это значит, что внешних признаков нарушения практически не будет.

Первая помощь

При подозрении перелома костей у детей важно обеспечить полный покой травмированному органу. Медицинская помощь и лечение на месте происшествия подразумевают:

- охлаждение – во избежание отеков и гематом. Холод не держат больше 20 минут за раз;

- обезболивающую терапию – при сильном болевом синдроме происходит спазмированность мышц, что усугубляет течение патологии. В качестве обезболивающих используют ненаркотические анальгетики и НПВС;

- фиксацию – для которой используются эластичные бинты, шины и другие предметы, в зависимости от локализации повреждения.

Необходимо действовать быстро. Чем больше времени пройдет с момента травмы, тем выше вероятность трансформации неполного разлома в полный. При переломе верхних конечностей на руку накладывают косыночную повязку. Ноги иммобилизуют с помощью шин.

Диагностика

При подозрении на субпериостальный или поднадкостничный разлом в обязательном порядке делают рентгенограмму. На снимке видно место разлома костных структур. Этого достаточно, чтобы поставить диагноз, поскольку другие ткани обычно не повреждены. Если сложно обнаружить зону повреждения, рекомендуют более информативные методы исследования – КТ, МРТ. Проводят дифференциальную диагностику.

При подозрении на субпериостальный или поднадкостничный разлом в обязательном порядке делают рентгенограмму. На снимке видно место разлома костных структур. Этого достаточно, чтобы поставить диагноз, поскольку другие ткани обычно не повреждены. Если сложно обнаружить зону повреждения, рекомендуют более информативные методы исследования – КТ, МРТ. Проводят дифференциальную диагностику.

Лечение

Традиционное лечение поднадкостничного, то есть неполного перелома не требует сложных манипуляций. Для консолидации используют препараты для улучшения сращения костных структур, место повреждения обездвиживают гипсовой повязкой или ортезом. Дополнительно лечить травму не требуется. Исключение составляют случаи повреждения сложных структур, например, лицевых костей.

Поскольку косточки при субпериостальной травме редко бывают смещенными, то репозицию не проводят. Надлом успешно срастается при иммобилизации, для которой используется гипсовая повязка или съемный бандаж. Важно не травмировать лишний раз поврежденный орган и обеспечить ему покой. Если же отломки сместились по отношению друг к другу, проводят закрытую репозицию. При повреждении лучезапястного сустава дополнительно обездвиживают часть кисти. Лонгета накладывается только на внешнюю сторону и фиксируется бинтом. Сколько носить гипсовую повязку, решает врач. Оптимальный срок иммобилизации – 1 месяц.

Поскольку косточки при субпериостальной травме редко бывают смещенными, то репозицию не проводят. Надлом успешно срастается при иммобилизации, для которой используется гипсовая повязка или съемный бандаж. Важно не травмировать лишний раз поврежденный орган и обеспечить ему покой. Если же отломки сместились по отношению друг к другу, проводят закрытую репозицию. При повреждении лучезапястного сустава дополнительно обездвиживают часть кисти. Лонгета накладывается только на внешнюю сторону и фиксируется бинтом. Сколько носить гипсовую повязку, решает врач. Оптимальный срок иммобилизации – 1 месяц.

Дальнейшие лечебные мероприятия определяются спецификой нарушения. Рекомендован прием кальцийсодержащих средств. По необходимости назначаются НПВС и обезболивающие.

Если повреждена бедренная шейка, рекомендуют фиксацию костных фрагментов металлоконструкциями. Хирургическое вмешательство при травмах по типу зеленой веточки требуется крайне редко.

Реабилитация

Если произошел перелом лучевой кости в типичном месте, то уже на раннем этапе рекомендуют аппаратную физиотерапию. Врачом назначается лекарственный электрофорез, проводят УВЧ и магнитотерапию. Реабилитация при ушибах подразумевает использование рассасывающих мазей. Они устраняют гематомы и улучшают кровообращение.

После снятия гипса приступают к лечебной гимнастике. Комплекс упражнений зависит от местоположения разлома. Неплохо зарекомендовал себя массаж. Он усиливает питание тканей, активизирует кровообращение, способствует улучшению репарации. Важно не допускать насилия над организмом. Болевые ощущения и дискомфорт не должны сопровождать реабилитационные мероприятия.

Осложнения и последствия

У поднадкостничного перелома немало подводных камней. Несмотря на кажущуюся легкость травмы, возникают осложнения, способные существенно ухудшить качество жизни. Если неполный разлом вовремя не обнаружить и продолжить нагружать травмированный орган, то травма становится полной. Не исключена и патологическая консолидация, которая требует повторной репозиции.

Если поднадкостничный разлом произошел у ребенка 10 лет, высока вероятность развития эпифизеолиза. При повреждении эпифиза тормозится рост костей в длину. Это приводит к укорочению конечностей и иным функциональным нарушениям, вызванным повреждением ростковых зон. Особенно опасным считается эпифизеолиз головки бедренной кости. В случае травматизации зон роста на этом участке патологические изменения могут привести к инвалидности ребенка.

Уважаемые читатели сайта 1MedHelp, если у вас остались вопросы по этой теме – мы с радостью на них ответим. Оставляйте свои отзывы, комментарии, делитесь историями как вы пережили подобную травму и успешно справились с последствиями! Ваш жизненный опыт может пригодиться другим читателям.

Источник

Переломы костей.

Перелом кости — полное или частичное нарушение целостности кости при нагрузке, превышающей пределы ее прочности.

Переломы могут возникать как вследствие травмы, так и в результате различных заболеваний, сопровождающихся изменениями в прочностных характеристиках костной ткани.

Классификация.

В современных классификациях выделяют типы переломов в зависимости от следующих признаков:

1. По причине возникновения:

1) Травматические — вызванные внешним воздействием;

2) Патологические — возникающие при минимальном внешнем воздействии вследствие разрушения кости каким-нибудь патологическим процессом (например, туберкулёзным, опухолевым или другим);

2. По тяжести поражения:

1) Полные:

а) без смещения (например, под надкостницей);

б) со смещением отломков.

2) Неполные — трещины и надломы.

3. По форме и направлению линии излома кости:

1) Поперечные — линия перелома условно перпендикулярна оси трубчатой кости;

2) Продольные — линия перелома условно параллельна оси трубчатой кости;

3) Косые — линия перелома проходит под острым углом к оси трубчатой кости;

4) Винтообразные — происходит вращение костных отломков, костные отломки «повёрнуты» относительно своего нормального положения;

5) Оскольчатые — нет единой линии перелома, кость в месте повреждения раздроблена на отдельные отломки;

6) Клиновидные — как правило, возникает при переломах позвоночника, когда одна кость вдавливается в другую, образуя клиновидную деформацию;

7) Вколоченные — костные отломки смещаются проксимальней по оси трубчатой кости или располагаются вне основной плоскости губчатой кости;

8) Компрессионные — костные отломки мелкие, чёткой, единой линии перелома нет;

4. По целостности кожных покровов:

1) Закрытые — не сопровождаются ранениями тканей, проникающих к месту перелома, и не сообщаются с внешней средой:

а) единичные — если один перелом одного сегмента опорно-двигательного аппарата;

б) множественные — если перелом в пределах одного сегмента или различных сегментов опорно-двигательного аппарата;

2) Открытые — (огнестрельные и неогнестрельные), переломы костей, сопровождающиеся ранениями мягких тканей и сообщающиеся с внешней средой:

5. По локализации перелома в пределах трубчатой кости выделяют:

1) диафиза;

2) эпифиза;

3) метафиза.

6. Сочетанные — если перелом сочетается с травмой внутренних органов, черепа;

7. Комбинированные — если поражение в одной анатомической области или в разных анатомических областях.

8. По осложнениям:

1) Осложнённые:

а) травматическим шоком;

б) повреждением внутренних органов;

в) кровотечением;

г) жировой эмболией;

д) раневой инфекцией, остеомиелитом, сепсисом.

2) Неосложнённые.

В детском и юношеском возрасте наблюдаются переломы по неокостеневшей ростковой (эпифизарной) линии — эпифизиолизы. В пожилом возрасте переломы происходят при значительно меньшей травмирующей нагрузке, и сроки восстановления увеличиваются. Это связано с изменением соотношения минерального и органического компонентов кости.

Этиология.

Переломы костей возникают в результате нагрузки, превышающей предел их прочности. Для каждой кости, по разным осям, величины предельной нагрузки отличаются. Тип перелома в каждом конкретном случае зависит от направления вектора приложенной силы. Например, если удар приходится перпендикулярно трубчатой кости, то возникает поперечный перелом, при приложении вектора силы параллельно оси кости, возникают продольные и оскольчатые переломы.

Существуют типичные места переломов. Как правило, они находятся в тех местах, где кость испытывает наибольшую нагрузку, или там, где её прочность ниже. К наиболее распространённым переломам относятся:

· Перелом лучевой кости в типичном месте. В 70 % случаях по механизму травмы он является разгибательным переломом;

· Перелом хирургической шейки плеча;

· Оскольчатый перелом голени в средней трети — так называемый «бамперный перелом» — широко распространённый вид травмы, возникающий, как правило, при автодорожных травмах;

· Перелом медиальной и латеральной лодыжек;

· Перелом шейки бедра. Трудноизлечимый, но довольно распространённый перелом, особенно у пожилых людей;

· Различные переломы костей черепа.

Помимо этих мест переломов возможны и многие другие. Фактически, любая кость может быть сломана в любой точке на всем её протяжении.

Патогенез.

Костная ткань состоит из минерального и органического компонентов. Состав кости достаточно сложен, органическая часть кости составляет 30 % её массы, минеральная 60 %, на воду приходится 10 %. Минеральный компонент обеспечивает прочность и состоит преимущественно из кальция, фосфора и микроэлементов. Органический компонент представляет собой коллаген, который делает кость более эластичной. Прочность коллагена на растяжение — 150 кг/см², прочность при надрезе — 680 кг/см², разрывное удлинение — 20-25 %. При нагревании коллагеновые волокна сокращаются примерно на треть своей длины. Трубчатые кости наиболее устойчивы к нагрузке вдоль своей оси. Губчатые менее прочны, но одинаково устойчивы к нагрузке по всем направлениям.

При переломе костной ткани возникает кровотечение, которое плохо останавливается из-за того, что сосуды фиксированы в минеральной части кости и не могут спадаться. Объём кровотечения зависит от типа перелома и его локализации, так, например, при переломах костей голени пострадавший теряет 500—700 мл крови. В результате этого кровоизлияния формируется гематома, которая впоследствии окружает костные отломки.

В месте кровотечения возникает отёк и происходит выпадение нитей фибрина, которые служат впоследствии основой для формирования белкового матрикса костной ткани. Остановка кровотечения из костной ткани представляет собой нелёгкую задачу и при сложных оскольчатых открытых переломах возможна только в оборудованной операционной.

Механизм возникновения.

Травматический перелом — это повреждение структуры костной ткани под воздействием внешней силы, превышающей стандартные прочностные характеристики повреждённого элемента скелета. Возникать он может по множеству причин, начиная от падения с высоты и заканчивая огнестрельными ранениями. Наиболее тяжёлыми считаются сочетанные и комбинированные переломы — переломы нескольких костей или их сочетание с другими повреждениями, например, ранами или ожогами.

Патологический перелом кости — перелом кости в зоне её патологической перестройки (поражения каким-либо заболеванием — опухолью, остеомиелитом, остеопорозом и др.).

Наиболее ярким симптомом, свидетельствующим о патологическом характере, является возникновение перелома от неадекватной по силе травмы (или без травмы). В некоторых случаях при анамнезе можно выявить боли или дискомфорт в области перелома перед его появлением. Более достоверны в диагностике патологического характера перелома методы рентгенографии, компьютерной или магнитно-резонансной томографии. В отдельных случаях природу патологического процесса, вызвавшего перелом, позволяет установить только биопсия.

Репаративная регенерация костной ткани при переломах.

Срастание отломков после перелома сопровождается образованием новой ткани, в результате которого появляется костная мозоль. Сроки заживления переломов колеблются от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от возраста (у детей переломы срастаются быстрее), общего состояния организма и местных причин — взаимного расположения отломков, вида перелома и т. д.

Восстановление костной ткани происходит за счёт деления клеток камбиального слоя надкостницы, эндоста, малодифференцированных клеток костного мозга и мезенхимальных клеток (адвентиции сосудов).

В процессе регенерации можно выделить 4 основные стадии:

· Аутолиз — в ответ на развитие травмы развивается отёк, происходит активная миграция лейкоцитов, аутолиз погибших тканей. Достигает максимума к 3—4 дню после перелома, затем постепенно стихает;

· Пролиферация и дифференцировка — активное размножение клеток костной ткани и активная выработка минеральной части кости. При неблагоприятных условиях сначала формируется хрящевая ткань, которая затем минерализуется и заменяется костной;

· Перестройка костной ткани — восстанавливается кровоснабжение кости, из костных балок формируется компактное вещество кости;

· Полное восстановление — восстановление костномозгового канала, ориентация костных балок в соответствии силовыми линиями нагрузки, формирование надкостницы, восстановление функциональных возможностей повреждённого участка.

На месте перелома формируется костная мозоль. Выделяют 4 вида костной мозоли:

· Периостальную — формируется небольшое утолщение вдоль линии перелома;

· Эндоостальную — костная мозоль расположена внутри кости, возможно небольшое уменьшение толщины кости в месте перелома;

· Интермедиальную — костная мозоль расположена между костными отломками, профиль кости не изменён;

· Параоссальную — окружает кость достаточно крупным выступом, может искажать форму и структуру кости.

Тип сформировавшейся костной мозоли зависит от регенерационных способностей человека и локализации перелома.

Диагностика.

Есть относительные и абсолютные признаки перелома, относительные являются ориентировочными, и позволяют только заподозрить травму данного типа. Абсолютные признаки подтверждают факт перелома, и позволяют отличить его от других, похожих по клиническим признакам травм.

Относительные признаки перелома:

· Боль — усиливается в месте перелома при имитации осевой нагрузки. Например, при постукивании по пятке резко усилится боль при переломе голени;

· Отёк — возникает в области повреждения, как правило, не сразу. Несёт относительно мало диагностической информации;

· Гематома — появляется в области перелома (чаще не сразу). Пульсирующая гематома свидетельствует о продолжающемся интенсивном кровотечении;

· Нарушение функции повреждённой конечности — подразумевается невозможность нагрузки на повреждённую часть тела и значительное ограничение подвижности.

Абсолютные признаки перелома:

· Неестественное положение конечности;

· Патологическая подвижность (при неполных переломах определяется не всегда) — конечность подвижна в том месте, где нет сустава;

· Крепитация (своеобразный хруст) — ощущается под рукой в месте перелома, иногда слышна ухом. Хорошо слышна при надавливании фонендоскопом на место повреждения;

· Костные отломки — при открытом переломе они могут быть видны в ране.

Рентгеновское исследование позволяет более точно установить вид перелома и положение отломков. Рентгенография — стандартный метод диагностики при подтверждении перелома. Именно наличие рентгеновского снимка повреждённого участка служит объективным подтверждением факта перелома. На снимке должны быть изображены два сустава, расположенные дистальней и проксимальней места поражения, кость должна быть изображена в двух проекциях, прямой и боковой. При соблюдении этих условий рентгеновское исследование будет адекватным и полноценным, а возможность ошибочной диагностики минимальна.

Лечение.

В случае перелома очень важно своевременное оказание медицинской помощи. Вовремя оказанная медицинская помощь может спасти жизнь пострадавшему и предотвратить развитие серьёзных осложнений. Зачастую опасны не сами переломы, а сопровождающие их патологические состояния, такие как травматический шок и кровотечение.

Первая помощь.

Человек, оказывающий первую помощь, может:

· Оценить тяжесть состояния пострадавшего и локализацию повреждений;

· При наличии кровотечения — остановить его;

· Определить, возможно ли перемещение пострадавшего, до прибытия квалифицированного медицинского персонала. Не рекомендуется переносить или передвигать больного при травмах позвоночника и множественных переломах;

· При изолированной травме иммобилизовать повреждённый участок, наложить шину. Шиной может служить любой предмет, который предотвратит движения в повреждённой конечности (захватывая суставы выше и ниже места перелома);

· При отсутствии противопоказаний к перемещению пострадавшего транспортируют в медицинское учреждение. Если доступ медицинского персонала затруднён или невозможен и имеются противопоказания к перемещению пострадавшего, обеспечивают по возможности полную иммобилизацию повреждённых участков, после чего используются носилки с твёрдым основанием, к которым надёжно фиксируется пострадавший.

Первая врачебная помощь.

Первая врачебная помощь может быть оказана как на месте, так и в травмпункте или стационаре. В этот момент важно оценить тяжесть состояния пострадавшего, предотвратить или облегчить осложнениями травмы, определить объём дальнейшего лечения.

Тактика врача. Если врач подозревает перелом у пострадавшего, он проводит следующие мероприятия:

· Оценивает тяжесть состояния пострадавшего. В случае возникновения осложнений в первую очередь начинает бороться с наиболее опасными для жизни. Наиболее частые осложнения — шок и кровопотеря;

· Проводит дифференциальный диагноз, убеждается, что имеющаяся травма является именно переломом, а не вывихом, растяжением или ушибом;

· При клиническом подтверждении диагноза и купировании состояний, угрожающих жизни, проводит максимально эффективную в существующих условиях иммобилизацию повреждённого участка;

· После осуществления адекватной иммобилизации принимает решение о необходимости госпитализации пострадавшего в стационар или о проведении амбулаторного лечения.

При осуществлении транспортной (временной) иммобилизации конечностей человек, осуществляющий её, должен соблюдать следующие правила:

1. Фиксировать конечность в том положении, в котором она находится после травмы, но не пытаться вправить кость на место;

2. Фиксировать минимум два сустава (выше и ниже перелома). При травме бедра и плеча фиксировать три сустава;

3. При наложении шины и наличии ран сначала обработать раны и остановить кровотечение.

Источник