Классификация переломов верхней челюсти по энтину

Переломы челюстей. Классификация переломов челюстей.Переломы костей нельзя рассматривать только как повреждение костной ткани, нарушение ее целости и анатомической формы. При современном состоянии учения о травматологии лечат не перелом кости, а травмированный орган. При переломе кости, даже не сопровождающемся нарушением целостности покровных тканей, наблюдается ряд патологических изменений тканей, окружающих поврежденную кость, как-то: травматическая гипертония, нарушение кровообращения, повышенная рефлекторная возбудимость мускулатуры и ряд других изменений, отражающихся на физиологических свойствах поврежденного органа и подлежащих учету врача при лечебных мероприятиях. Поэтому при переломах челюстей различают два момента — патологоанатомический и патофизиологический. Патологоанатомический момент заключается в воздействии внешней силы, превышающей пределы эластичности костей и нарушающей ее непрерывность. В кости, как во всяком твердом теле, действует сила сцепления между молекулами, или так называемое межмолекулярное напряжение. Эта сила имеет определенный предел. Если этот предел превышается вследствие действия внешней силы на кость путем сжатия, растяжения или сдвигания, то связь между молекулами прерывается и получается сплющивание, разрыв или перелом кости. Таков вкратце механизм нарушения анатомической целости кости. Патофизиологический момент заключается в механизме смещения отломков челюсти. Переломы различают в зависимости от этиологии, характера перелома, линии перелома и других признаков. В зависимости от этиологического фактора переломы делятся на травматические и патологические.

Патологический перелом может произойти вследствие болезненного процесса, протекающего в кости (остеомиелит, новообразование, туберкулез, сифилис и т. д.). Так, например, нередко при поражении остеомиелитом нижнечелюстной кости последняя разрушается из-за обширной секвестрации, вследствие чего может произойти самопроизвольный или спонтанный перелом челюсти Переломы бывают также полные и неполные. Полным называется перелом с нарушением непрерывности поврежденной челюсти. К неполным переломам челюстей относятся вдавления, отломы, трещины. Переломы делятся также на закрытые и открытые. При закрытых переломах кожные покровы и слизистая не повреждены. Если же целость внешних покровов нарушена травмирующим агентом или острым краем отломков кости, значит имеется открытый перелом. Открытые переломы всегда инфицированы и характеризуются, как правило, более тяжелой клинической картиной, чем закрытые. Переломы тела нижней челюсти и альвеолярных отростков обеих челюстей почта всегда бывают открытыми, ибо слизистая оболочка, покрывающая кость, очень плотно соединена с надкостницей и в большинстве случаев вместе с переломом кости нарушается целость слизистой оболочки. Огнестрельные переломы челюстей часто бывают оскольчатые и осложненные костными дефектами разной величины. В зависимости от числа отломков переломы бывают одинарные, двойные, тройные и множественные. Д. А. Энтин в зависимости от локализации различает на нижней челюсти срединные переломы, расположенные в области центральных резцов, ментальные или боковые переломы в области клыков или ментальных отверстий, ангулярные (угловые) или антиангулярные — в области угла нижней челюсти или впереди угла челюсти, пришеечные (цервикальные), расположенные в области шейки суставного отростка. На верхней челюсти в зависимости от линии слабости различают три типа переломов, происходящих от механических повреждений и описанных Лефором. Первый тип — неполный поперечный перелом — характеризуется горизонтальным переломом тела верхней челюсти. Линия перелома проходит по нижней линии слабости над альвеолярным отростком и над твердым небом горизонтально назад от нижней части грушевидного отверстия к крыловидному отростку основной кости. Второй тип — полный отрыв верхней челюсти с носовыми костями. Линия перелома проходит через носовые кости, дно глазницы, крыловидный отросток, между скуловой костью и скуловым отростком верхней челюсти. Третий тип — полный отлом верхней челюсти с носовыми и скуловыми костями. Линия перелома, так же как и при втором типе, проходит через корень носа, но в этом случае граница перелома направляется от нижней глазничной щели поперечно через глазницу кнаружи через край орбиты, проходит выше скуловой кости и через скуловую дугу. Переломы третьего типа сопровождаются повреждением основания черепа. И. Г. Лукомский делит переломы верхней челюсти на следующие трупы: переломы альвеолярного отростка, переломы суборбитальные, орбитальные, или суббазальные, и переломы отдельных костей лицевого скелета. В основу своей классификации И. Г. Лукомский кладет близость расположения перелома к основанию черепа. Суборбитальные переломы проходят ниже инфраорбитального отверстия. Они делятся на линейные, дырчатые и оскольчатые. Если линия перелома проходит под основанием или вблизи основания черепа, то переломы называются суббазальными, или орбитальными. Переломы на обеих челюстях могут быть еще разделены на переломы с дефектами и без дефектов костной ткани; переломы в пределах зубного ряда и за пределами зубного ряда; переломы челюстей с зубами, сохранившимися на обоих отломках, с сохранившимися зубами на одном отломке и с беззубыми отломками, и, наконец, могут быть еще комбинированные переломы нижней и верхней челюстей (Б. Н. Бынин). Деление переломов по признаку наличия зубов на отломках имеет большое клиническое значение. Наличие зубов значительно облегчает постановку диагноза и лечение больного. Врач-стоматолог благодаря наличию зубов имеет часто возможность легко и безошибочно без рентгеновского снимка поставить диагноз, определить локализацию перелома, характер смещения и т. д. Еще более важное значение имеет наличие зубов для лечения перелома. Наличие зубов избавляет врача-стоматолога от необходимости прибегать к созданию опорных пунктов в толще кости с целью вытяжения. Они служат сами опорными пунктами для иммобилизации и вправления отломков. – Также рекомендуем “Механизм смещения отломков нижней челюсти. Смещение отломков под влиянием мышц.” Оглавление темы “Устранение аномалий прикуса.”: |

Источник

Энтин

делит неогнестрельные переломы нижней

челюсти по их локализации на переломы

альвеолярного отростка.

1

группа – срединный перелом, со смещением

и без смещения отломков в область резцов

2

группа – боковой (ментальны) перелом в

области клыка и премоляра

3

группа – угловой (ангулярный)

4

группа – перелом венечного отростка в

области ветви н.ч.

5

группа – перелом суставного отростка

в области шейки суставного отростка.

Энтин

делит переломы нч по характеру : одинарные,

двойные, множественные, смещение отломков

обусловлено мышечной тягой т.к. в области

н.ч прикреплены все жевательные мышцы

и ряд мимических.

Функциональные

нарушения – небольшие припухлости,

кровотечение , нарушение прикуса, лечится

амбулаторно.

Классификация переломов верхней челюсти неогнестрельного происхождения.

Происходит

по месту слабого сопротивления

кости(лефор)

Лефор

1 – поперечный перелом по дну носовой

и гайморовой полости т.е. горизонтальный

перелом вч в переднее -заднем направлении.

Клинически

: затруднено жевание, речь, нарушение

ц.о. удлинено лицо, боль при надавливании,

подвижность альвеолярного отростка.

Лефор

2 – перелом вч , полный отрыв с носовыми

костями. Клинически

: подвижность вч и костей носа кровоизлияния

в конъюктивы, кровотечения в полости

рта и носа , удлинение лица, состояние

тяжелое.

Лефор

3 – перелом

вч, полный отрыв вместе с носовой и

скуловой костями, видны обширные

кровоизлияния конъюктив и дна орбиты

(симптом очков). Клиника: подвижность

вч вместе с носовой и скуловой костями,

боль при пульпации, подвижность глазного

яблока, этот тип сопровождается с

переломом основании черепа.

Лефор

4 – наблюдаются так же продольные и

сагиттальные переломы вч , при этом

линия перелома проходит по средней

линии в области продольного неба и вдоль

альвеолярного отростка на уровне

верхнечелюстной пазухи.

Причины

возникновения дефектов вч – травматическое

повреждение .

функциональное

нарушение при приобретенном дефекте –

окклюзия, жевание, речь.

Принципы лечение переломов челюстей.

Лечение

перелома ставит конечной целью

восстановление анатомической целостности

и полноценной функции.

Достигается:

Репозиция

– сопоставление отломков в правильном

положении.Иммобилизация

– неподвижность отломков и удержание

до заживления.

Задачи

решаются хирургическим или ортопедическим

способом.

Репозиция

может осуществляться :вручную(под

анестезией), с помощью аппаратов,

хирургическим путем (кровавая).

В

комплекс систем лечения входит :

Первичная

обработка раныРепозиция

и фиксация отломковМероприятия

по борьбе с инфекциейКостная

пластикаПластика

мягких тканейМероприятия

по борьбе с контрактурамиРешение

проблем ложных суставов, микростомия

Вывихи и переломы зубов

Часто

бывают во фронтальном участке вч , в

следствии удара или падения, при

откусывании пищи, можно вывихнуть рядом

стоящие зубы при удалении зубов с корнем.

Возникает частичный или полный разрыв

тканей, волокон периодонта и повреждение

нервно сосудистого пучка. Виден отек,

кровоизлияние ,ссадины в области рта.

Рот иногда полуоткрыт , слизистая десны

может быть разорвана ,одна из стенок

альвеолы сломана, возникает дефект

зубного ряда , зубы повернуты , наклонены.

Лечение

:под местной анестезией проводят

репозицию вывихнутого зуба , иммобилизацию

его надежно обеспечивает пластмассовая

шина –каппа.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

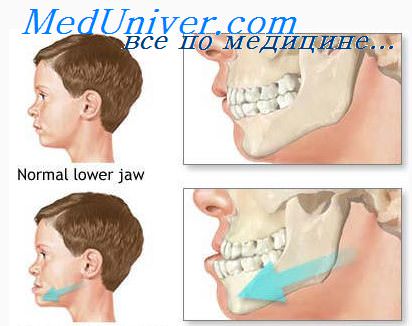

I. Срединный перелом – между центральными резцами.

II. Ментальный перелом – боковой в области клыков.

III. Ангулярный перелом – в области угла нижней челюсти.

IV. Цервикальный перелом – перелом шейки и суставного отростка. Сравнительно редко наблюдается перелом венечного отростка нижней челюсти.

Особенности переломов челюстно-лицевой области

I. При огнестрельных переломах:

1. Сопровождаются повреждением мягких тканей, т.е. открывание раны-ворота для инфекций.

2. Не имеют типичных линий.

3. Имеют различную локализацию.

4. Многооскольчатость.

5. Наличие зубов.

6. Близость жизненно важных органов.

II. При лучевых переломов.

1. Радиоактивное поражение.

2. Невозможность шинирования металлическими шинами (вторичная радиация).

Осложнения при огнестрельных и неогнестрельных переломах челюстно-лицевой области

Ранние осложнения:

1. Инфицирование раны при открытом переломе.

2. Раздробление твердых и мягких тканей.

3. Кровотечение.

4. Асфиксия.

5. Шок.

6. Потеря сознания.

7. Смещение отломков:

а) под действием ранящей силы и ее направления;

б) под тяжестью самого отломка;

в) под действием тяги мышц (10 кг на 1 см кв. поперечного сечения мышцы).

Последующие осложнения:

1. Психические травмы – в результате обезображивания лица, а также из-за несоответствия между видом и тяжестью ранения.

2. Не правильное сращение переломов.

3. Образование ложных суставов.

4. Образование контрактур.

5. Образование грубых рубцов и, как результат, микростомия.

Признаки переломов

1. Нарушение целостности твердых и мягких тканей.

2. Кровотечение (при открытых переломах).

3. Боль в области перелома.

4. Патологическая подвижность костей.

5. Нарушение прикуса в результате смещения отломков.

6. Ограничение подвижности нижней челюсти.

Методы лечения переломов челюстей и их последствий.

- Хирургический

- Аппаратурный

- Аппаратурно – хирургический

- Функциональный

Осложнения при переломах.

Ранние:

1. инфицирование при открытых переломах.

2. раздробление твердых и мягких тканей

3. кровотечения

4. асфиксия

5. шок

6. потеря сознания

7. смещение отломков

Последующие осложнения:

1. психические травмы

2. неправильное сращение отломков

3. образование ложных суставов

4. образование контрактур

Особенности переломов челюстно – лицевой области.

I. При огнестрельных переломах

· Сопровождаются повреждениями мягких тканей, т. е. открытые раны- ворота для инфекции

· Не имеют типичных линий, имеют размягченную локализацию.

· Многооскольчатость

· Наличие зубов( вторичный ранящий снаряд)

· Близость жизненно важных органов

II. При лучевых:

· Радиоактивные поражения

· Невозможность шинирования металлическими шинами (вторичная радиация)

Раздел № 2.Ортопедическое лечение переломов челюстей репонирующими и фиксирующими аппаратами.

Лекция №1.

Аппараты для лечения переломов с тугоподвижными отломками ( аппараты Катца, Бруна, Поста, Шура итд.)

Первая помощь при переломах

1. .Первая доврачебная медицинская помощь:

1.1. Остановка кровотечения.

1.2. Профилактика аспирации и асфиксии.

1.3. Защита раны от инфекции.

2. Первая врачебная помощь:

2.1. Фиксация языка при угрозе асфиксии.

2.2. Первичная обработка ран

2.3. Введение противостолбячной сыворотки.

2.4. Противошоковая терапия(сердечные средства, морфин, согревающие мероприятия).

2.5. Наложение временных шин.

3. Первая специализированная помощь:

3.1. лигатурное связывание зубов.

Источник

Классы переломов челюстей

Некоторые авторы в основу классификации переломов челюстей положили локализацию перелома по линиям, соответствующим местам наиболее слабого сопротивления кости, и отношение линий перелома к лицевому скелету и черепу.

И. Г. Лукомский делит переломы верхней челюсти на три группы в зависимости от локализации и тяжести клинического лечения:

- 1) перелом альвеолярного отростка;

- 2) перелом суборбитальный на уровне носа и гайморовых пазух;

- 3) перелом орбитальный, или суббазальный, на уровне носовых костей, орбиты и основной кости черепа.

По локализации данная классификация соответствует тем зонам, где чаще всего возникают переломы верхней челюсти. Наиболее тяжело протекают переломы верхней челюсти, сопровождающиеся переломом и отрывом носовых костей и основания черепа. Эти переломы иногда заканчиваются смертью.

Следует указать, что переломы на верхней челюсти встречаются не только в типичных местах; очень часто один тип перелома сочетается с другим.

Д. А. Энтин делит неогнестрельные переломы нижней челюсти по их локализации на срединные, ментальные (боковые), ангулярные (угловые) и цервикальные (шеечные). Сравнительно редко наблюдается изолированный перелом венечного отростка (рис. 296).

Д. А. Энтин и Б. Д. Кабаков рекомендуют более подробную классификацию переломов челюстей, состоящую из двух основных групп: огнестрельных и неогнестрельных повреждений. В свою очередь, огнестрельные повреждения делятся на четыре группы:

- 1) по характеру повреждения (сквозные, слепые, касательные, одиночные, множественные, проникающие и не проникающие в полость рта и носа, изолированные с повреждением и без повреждения небного отростка и комбинированные);

- 2) по характеру перелома (линейные, оскольчатые, дырчатые, со смещением, без смещения отломков, с изъяном и без изъяна кости, односторонние, двусторонние и сочетанные;

- 3) по локализации (в пределах и за пределами зубного ряда) и

- 4) по виду ранящего оружия (пулевые, осколочные).

В настоящее время эта классификация включает все виды повреждений лица и имеет следующий вид:

Источник статьи: https://ortostom.net/content/klassy-perelomov-chelyustey

Классификация переломов по лукомскому и энтину

Переломы костей нельзя рассматривать только как повреждение костной ткани, нарушение ее целости и анатомической формы. При современном состоянии учения о травматологии лечат не перелом кости, а травмированный орган.

При переломе кости, даже не сопровождающемся нарушением целостности покровных тканей, наблюдается ряд патологических изменений тканей, окружающих поврежденную кость, как-то: травматическая гипертония, нарушение кровообращения, повышенная рефлекторная возбудимость мускулатуры и ряд других изменений, отражающихся на физиологических свойствах поврежденного органа и подлежащих учету врача при лечебных мероприятиях. Поэтому при переломах челюстей различают два момента — патологоанатомический и патофизиологический.

Патологоанатомический момент заключается в воздействии внешней силы, превышающей пределы эластичности костей и нарушающей ее непрерывность. В кости, как во всяком твердом теле, действует сила сцепления между молекулами, или так называемое межмолекулярное напряжение. Эта сила имеет определенный предел. Если этот предел превышается вследствие действия внешней силы на кость путем сжатия, растяжения или сдвигания, то связь между молекулами прерывается и получается сплющивание, разрыв или перелом кости. Таков вкратце механизм нарушения анатомической целости кости. Патофизиологический момент заключается в механизме смещения отломков челюсти.

Переломы различают в зависимости от этиологии, характера перелома, линии перелома и других признаков. В зависимости от этиологического фактора переломы делятся на травматические и патологические.

Травматический перелом происходит в результате воздействия какой-либо внешней силы на челюсти. Травма может быть огнестрельная и неогнестрельная.

Патологический перелом может произойти вследствие болезненного процесса, протекающего в кости (остеомиелит, новообразование, туберкулез, сифилис и т. д.). Так, например, нередко при поражении остеомиелитом нижнечелюстной кости последняя разрушается из-за обширной секвестрации, вследствие чего может произойти самопроизвольный или спонтанный перелом челюсти

Переломы бывают также полные и неполные. Полным называется перелом с нарушением непрерывности поврежденной челюсти. К неполным переломам челюстей относятся вдавления, отломы, трещины.

Переломы делятся также на закрытые и открытые. При закрытых переломах кожные покровы и слизистая не повреждены. Если же целость внешних покровов нарушена травмирующим агентом или острым краем отломков кости, значит имеется открытый перелом. Открытые переломы всегда инфицированы и характеризуются, как правило, более тяжелой клинической картиной, чем закрытые. Переломы тела нижней челюсти и альвеолярных отростков обеих челюстей почта всегда бывают открытыми, ибо слизистая оболочка, покрывающая кость, очень плотно соединена с надкостницей и в большинстве случаев вместе с переломом кости нарушается целость слизистой оболочки. Огнестрельные переломы челюстей часто бывают оскольчатые и осложненные костными дефектами разной величины.

В зависимости от линии перелома различают прямые, поперечные, оскольчатые, продольные, косые и зигзагообразные переломы.

В зависимости от числа отломков переломы бывают одинарные, двойные, тройные и множественные.

По механизму возникновения переломы могут быть прямые и непрямые. Прямые переломы возникают в месте действия травмирующей силы, непрямые — вдали от места приложения силы. Так, примером непрямого перелома может служить перелом в области шеек суставных отростков при ударе в подбородок.

Д. А. Энтин в зависимости от локализации различает на нижней челюсти срединные переломы, расположенные в области центральных резцов, ментальные или боковые переломы в области клыков или ментальных отверстий, ангулярные (угловые) или антиангулярные — в области угла нижней челюсти или впереди угла челюсти, пришеечные (цервикальные), расположенные в области шейки суставного отростка.

На верхней челюсти в зависимости от линии слабости различают три типа переломов, происходящих от механических повреждений и описанных Лефором. Первый тип — неполный поперечный перелом — характеризуется горизонтальным переломом тела верхней челюсти. Линия перелома проходит по нижней линии слабости над альвеолярным отростком и над твердым небом горизонтально назад от нижней части грушевидного отверстия к крыловидному отростку основной кости. Второй тип — полный отрыв верхней челюсти с носовыми костями. Линия перелома проходит через носовые кости, дно глазницы, крыловидный отросток, между скуловой костью и скуловым отростком верхней челюсти.

Третий тип — полный отлом верхней челюсти с носовыми и скуловыми костями. Линия перелома, так же как и при втором типе, проходит через корень носа, но в этом случае граница перелома направляется от нижней глазничной щели поперечно через глазницу кнаружи через край орбиты, проходит выше скуловой кости и через скуловую дугу. Переломы третьего типа сопровождаются повреждением основания черепа.

Все типичные переломы верхней челюсти, кроме переломов первого типа, являются черепно-лицевыми переломами.

И. Г. Лукомский делит переломы верхней челюсти на следующие трупы: переломы альвеолярного отростка, переломы суборбитальные, орбитальные, или суббазальные, и переломы отдельных костей лицевого скелета. В основу своей классификации И. Г. Лукомский кладет близость расположения перелома к основанию черепа. Суборбитальные переломы проходят ниже инфраорбитального отверстия. Они делятся на линейные, дырчатые и оскольчатые. Если линия перелома проходит под основанием или вблизи основания черепа, то переломы называются суббазальными, или орбитальными.

Орбитальные переломы, как расположенные ближе к основанию черепа, более тяжелы, чем суборбитальные.

Переломы на обеих челюстях могут быть еще разделены на переломы с дефектами и без дефектов костной ткани; переломы в пределах зубного ряда и за пределами зубного ряда; переломы челюстей с зубами, сохранившимися на обоих отломках, с сохранившимися зубами на одном отломке и с беззубыми отломками, и, наконец, могут быть еще комбинированные переломы нижней и верхней челюстей (Б. Н. Бынин).

Деление переломов по признаку наличия зубов на отломках имеет большое клиническое значение. Наличие зубов значительно облегчает постановку диагноза и лечение больного. Врач-стоматолог благодаря наличию зубов имеет часто возможность легко и безошибочно без рентгеновского снимка поставить диагноз, определить локализацию перелома, характер смещения и т. д. Еще более важное значение имеет наличие зубов для лечения перелома. Наличие зубов избавляет врача-стоматолога от необходимости прибегать к созданию опорных пунктов в толще кости с целью вытяжения. Они служат сами опорными пунктами для иммобилизации и вправления отломков.

Источник статьи: https://meduniver.com/Medical/stomatologia/407.html

Классификация переломов нижней челюсти по Энтину

I.

Срединный перелом — между центральными резцами.

II. Ментальный перелом — боковой в области клыков.

III. Ангулярный перелом — в области угла нижней челюсти.

IV. Цервикальный перелом — перелом шейки и суставного отростка. Сравнительно редко наблюдается перелом венечного отростка нижней челюсти.

Особенности переломов челюстно-лицевой области

I. При огнестрельных переломах:

1. Сопровождаются повреждением мягких тканей, т.е. открывание раны-ворота для инфекций.

2. Не имеют типичных линий.

3. Имеют различную локализацию.

6. Близость жизненно важных органов.

II. При лучевых переломов.

1. Радиоактивное поражение.

2. Невозможность шинирования металлическими шинами (вторичная радиация).

Осложнения при огнестрельных и неогнестрельных переломах челюстно-лицевой области

1. Инфицирование раны при открытом переломе.

2. Раздробление твердых и мягких тканей.

а) под действием ранящей силы и ее направления;

б) под тяжестью самого отломка;

в) под действием тяги мышц (10 кг на 1 см кв. поперечного сечения мышцы).

1. Психические травмы — в результате обезображивания лица, а также из-за несоответствия между видом и тяжестью ранения.

2. Не правильное сращение переломов.

3. Образование ложных суставов.

5. Образование грубых рубцов и, как результат, микростомия.

Признаки переломов

1. Нарушение целостности твердых и мягких тканей.

2. Кровотечение (при открытых переломах).

3. Боль в области перелома.

4. Патологическая подвижность костей.

5. Нарушение прикуса в результате смещения отломков.

6. Ограничение подвижности нижней челюсти.

Методы лечения переломов челюстей и их последствий.

- Хирургический

- Аппаратурный

- Аппаратурно — хирургический

- Функциональный

1. инфицирование при открытых переломах.

2. раздробление твердых и мягких тканей

2. неправильное сращение отломков

3. образование ложных суставов

Особенности переломов челюстно — лицевой области.

I. При огнестрельных переломах

· Сопровождаются повреждениями мягких тканей, т. е. открытые раны- ворота для инфекции

· Не имеют типичных линий, имеют размягченную локализацию.

· Наличие зубов( вторичный ранящий снаряд)

· Близость жизненно важных органов

· Невозможность шинирования металлическими шинами (вторичная радиация)

Раздел № 2.Ортопедическое лечение переломов челюстей репонирующими и фиксирующими аппаратами.

Аппараты для лечения переломов с тугоподвижными отломками ( аппараты Катца, Бруна, Поста, Шура итд.)

Первая помощь при переломах

1. .Первая доврачебная медицинская помощь:

1.1. Остановка кровотечения.

1.2. Профилактика аспирации и асфиксии.

1.3. Защита раны от инфекции.

2. Первая врачебная помощь:

2.1. Фиксация языка при угрозе асфиксии.

2.2. Первичная обработка ран

2.3. Введение противостолбячной сыворотки.

2.4. Противошоковая терапия(сердечные средства, морфин, согревающие мероприятия).

2.5. Наложение временных шин.

3. Первая специализированная помощь:

3.1. лигатурное связывание зубов.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰).

Источник статьи: https://cyberpedia.su/13x8be5.html

Источник