Классификация переломов шейных позвонков

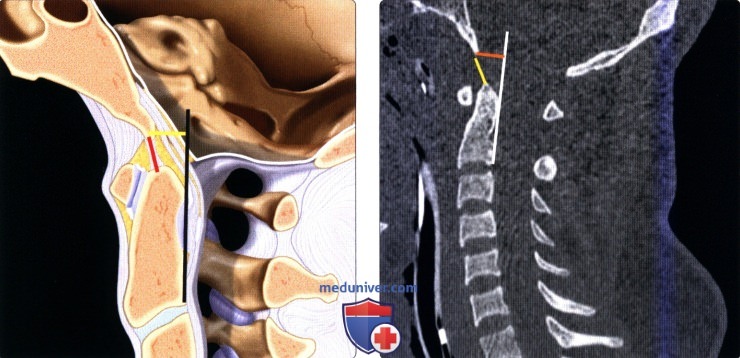

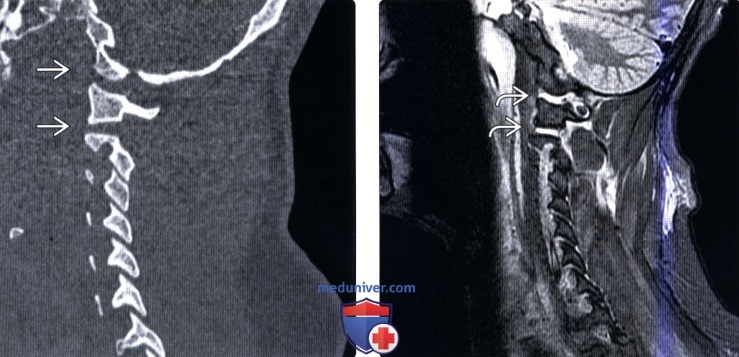

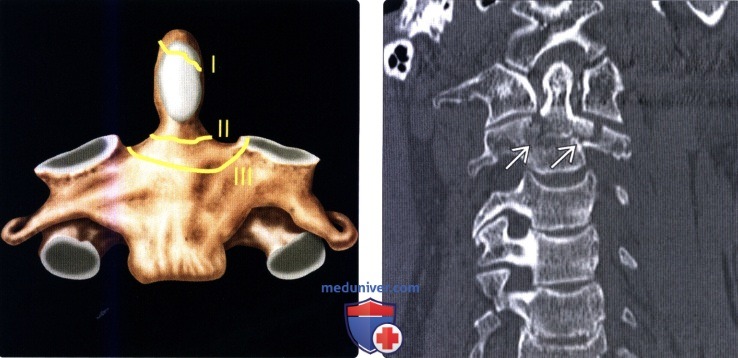

Классификация переломов краниовертебрального сочленения и позвонкова) Краниовертебральное сочленение. Переломы мыщелков затылочной кости подразделяются на два типа: • Тип I = оскольчатый перелом, возникающий на фоне аксиальной нагрузки, при сохранении целостности одного из мыщелков перелом считается стабильным • Тип II = перелом мыщелка затылочной кости в сочетании с переломом основания черепа, большинство переломов стабильны • Тип III = отрывной перелом, возникающий вследствие натяжения крыловидных связок, может становиться причиной затылочно-шейной нестабильности Согласно данным последних исследований (Maserati, 2009), первичная диагностика должна быть направлена на выявление изменений нормальных анатомический взаимоотношений в краниовертебральном сочленении. При выявлении в ходе первичного обследования перелома или изменения нормальных анатомических взаимоотношений показаны окципитоспондилодез или наружная стабилизация гало-аппаратом, а если первичное обследование по тем или иным причинам откладывается, показана иммобилизация жестким шейным воротником. 1. Атланто-затылочная диссоциация (дислокация)/дистракционное повреждение С0-С1. Полный (диссоциация) или частичный (подвывих) разрыв связок между затылочной костью и С1 может происходит в одном из трех направлений: (1) передне-верхнее смещение черепа относительно позвоночника — наиболее частое повреждение; (2) чисто дистракционное повреждение со смещением черепа вверх; (3) задняя дислокация черепа – наиболее редкий тип повреждения. Для оценки характера травматических изменений краниовертебрального сочленения существует множество параметров, многие из которых были предложены еще в эпоху, когда рентгенография была единственным методом визуализации этой области. Современные же методы визуализации – КТ и МРТ-позволяют напрямую оценить состояние тканей в зоне повреждения, поэтому многие из ранее использовавшихся методик утратили свое значение. Согласно данным литературы, для оценки атланто-затылочного сочленения следует опираться на следующие параметры: Базион-дентальный интервал (БДИ)-патологией считается увеличение его размера на сагиттальном КТ-срезе более 10 мм. Суммарное смещение мыщелков (сумма расстояний между центрами мыщелков затылочной кости и мыщелковой ямкой С1 ) — патологией считается увеличение этого параметра более 4,2 мм. Увеличение высоты суставной щели атланто-затылочного сустава более 2 мм у взрослых также считается патологическим изменением. Эти же 2 мм также считаются верхней границей нормы и у детей, не достигших 18-летнего возраста. Другие параметры, например, отношение Пауэрса или линии Ли, отличаются недостаточной чувствительностью и специфичностью, поэтому использовать их не рекомендуется. «Правило 12» Харриса для БДИ и базион-аксиального интервала применимолишь для стандартной рентгенографии, которая у пациента с острой травмой имеет ограниченное применение, в таких случаях чаще назначается КТ.

2. Переломы С1: 3. Атланто-аксиальная нестабильность: 4. Классификация атланто-аксиальных ротационных подвывихов (Fielding, 1977): 5. Зубовидный отросток: 6. Переломы дуги С2 (Effendi, 1981): 7. Переломы тела С2 (Fujimura, 1996):

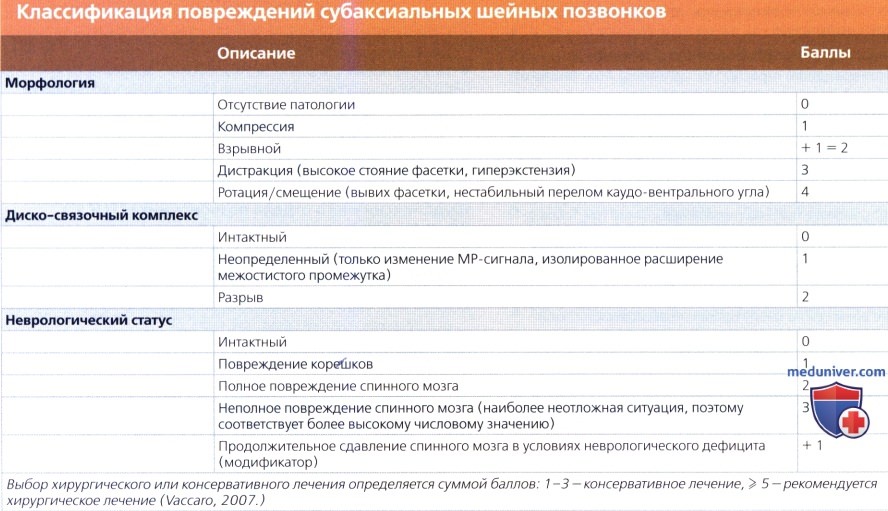

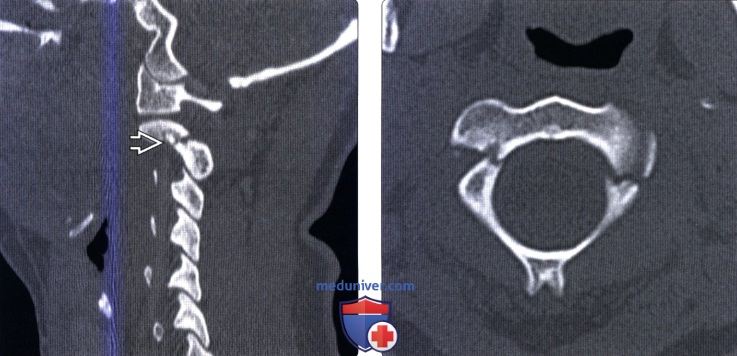

б) Классификация переломов шейных позвонков: 1. Гиперфлексионные повреждения: P.S. В 1930-х годах в Австралии рабочие, занятые копанием глубоких рвов, порой вынуждены были выбрасывать глинозем на 3-5 метров выше себя, для чего использовались специальные лопаты с длинным черенком. Вязкая глина иногда не соскальзывала со штыка лопаты, а прилипала к нему, а рабочий чувствовал «щелчок» и острую боль в межлопаточной области и не мог продолжать работать. Так появилось название этого перелома. 2. Гиперфлексионно-ротационные повреждения: 3. Гиперэкстензионно-ротационные повреждения: 4. Повреждения вследствие вертикальной компрессии: 5. Гиперэкстензионные повреждения: 6. Повреждения в результате бокового сгибания: 7. Классификация повреждений субаксиальных шейных позвонков (Vaccaro, 2007):

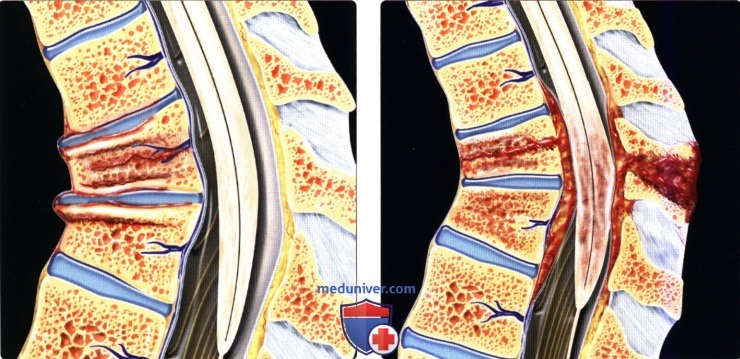

в) Классификация переломов грудопоясничного отдела позвоночника: 1. Двухколонная модель Holdsworth (1963): 2. Трехколонная модель Denis (1983): 3. Подклассификация взрывных переломов Denis (1984):

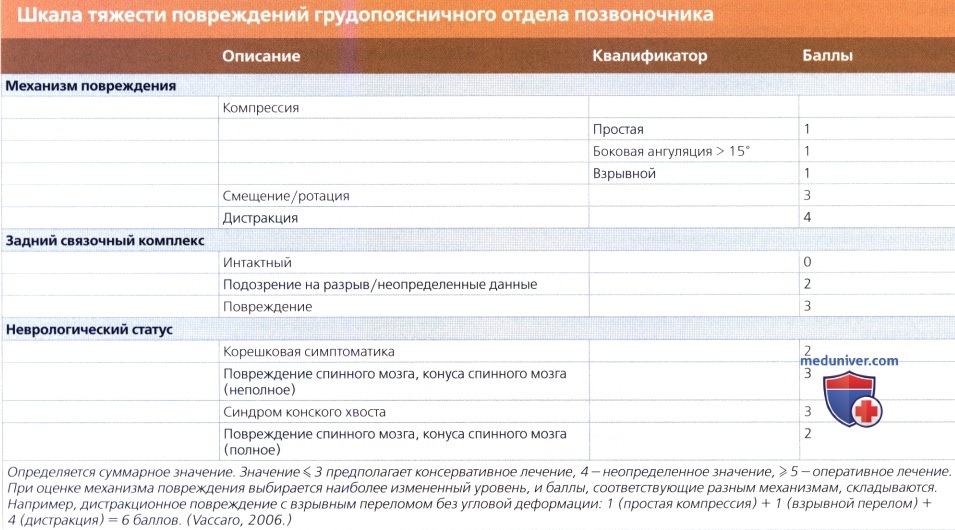

г) Патоморфологическая классификационная система Magerl/АО (1994): д) «Load-sharing»2 классификация McCormack (1994): е) Классификация и степень тяжести повреждений грудопоясничного отдела позвоночника (TLICS) (Vaccaro, 2006): ж) Нестабильные переломы. Шейный отдел позвоночника: з) Список использованной литературы: – Также рекомендуем “Рентгенограмма, КТ атланто-затылочной дислокации” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 29.7.2019 |

Источник

Перелом шейного отдела позвоночника — это одна из наиболее опасных травм. В этом участке отходят нервы, которые несут импульсы к конечностям и внутренним органам. Нарушение целостности позвонков ставит под угрозу состояние нервных волокон, поскольку они образуют механическую структуру для спинного мозга. Лечение в большинстве случаев консервативное, но для начала необходимо убедиться, что нервная ткань не была задета при переломе. Костные отломки сопоставляют до полного заживления, а затем следует длительный период реабилитации.

Анатомические особенности

Шейный отдел позвоночника человека насчитывает 7 позвонков. Их обозначают буквой С, от латинского названия— vertebrae cervicales. Последний из них похож как на шейный, так и на грудной и имеет свои особенности.

Позвонки С3—С6 имеют схожее строение:

- тело шейного позвонка — округлый костный остов, в центре которого находится спинной мозг;

- дужки шейного позвонка;

- остистые отростки находятся на задней поверхности позвонков и направлены книзу;

- поперечные отростки расположены по бокам, они образуют канал для прохождения нервов и сосудов.

Первый шейный позвонок (атлант) отличается по своему строению. Он крепится непосредственно к черепу человека неподвижным сочленением. Этот позвонок не имеет отростков, зато с двух сторон на нем расположены поверхности для крепления к затылочной кости и второму шейному позвонку.

Второй шейный позвонок (эпистрофей) также имеет особенности строения. На его верхней поверхности располагается зубовидный отросток, или зуб эпистрофея. С его помощью он прочно крепится к атланту, но эта структура также может повреждаться при травме.

Переломы шейного отдела представляют наибольшую опасность, поскольку в случае повреждения спинного мозга есть риск полного паралича

Причины переломов в области шеи

Причины перелома шейного отдела позвоночника могут быть разными. В основном это происходит при падениях или ударах, во время автомобильных аварий и в других чрезвычайных ситуациях. Существует даже определенная классификация, которая выделяет несколько типов переломов шеи в зависимости от их происхождения:

- перелом Джефферсона — это повреждение шейного отдела позвоночника при вертикальном падении на голову или при воздействии тяжелого предмета в осевом направлении;

- перелом висельника — травма, которую можно получить путем резкого разгибания шеи в сочетании с чрезмерными осевыми нагрузками;

- перелом ныряльщика — повреждение, которое происходит во время ныряния на небольшой глубине и удара головой;

- перелом землекопа — нарушение целостности позвонков шейного отдела при резком опускании головы вперед и вниз из-за падения на нее тяжелого предмета.

Среди других факторов выделяют ныряние, когда человек ударяется головой о дно водоема. Бытовые повреждения также входят в число причин перелома шеи, но чаще всего ими становятся спортивные травмы или ДТП.

Классификация

Переломы могут быть простыми и осложненными, а также происходить со смешением отломков или с сохранением их позиции. Классификация переломов учитывает эти особенности, а также характер повреждения костей:

- единичные или множественные;

- переломовывихи;

- переломы дужек или отростков позвонков;

- компрессионные переломы.

Компрессионный перелом шейных позвонков возникает не обязательно в результате падения или прямого воздействия тяжелого предмета на шею. В некоторых случаях они могут быть спровоцированы постоянным давлением окружающих тканей, внешних факторов, посторонних предметов или новообразований на позвонки. Его опасность состоит в том, что повреждается не только костная ткань, но и гиалиновый хрящ. Процесс реабилитации длительный.

Специфическая классификация, которая определяет причину перелома, также подразумевает локализацию травмы:

- перелом Джефферсона —это повреждение первого шейного позвонка сразу в четырех участках, когда он лопается под воздействием повышенной осевой нагрузки;

- перелом висельника — это травмы зуба эпистрофея, в которых выделяют 3 степени тяжести от отсутствия его смещения до опасных осложнений, несовместимых с жизнью;

- перелом ныряльщика — определяется в области типичных шейных позвонков;

- перелом землекопа — повреждение участка ниже пятого позвонка.

Переломы могут осложняться повреждением гиалинового хряща, разрывами связок, мышц и сухожилий. Особую опасность составляют оскольчатые переломы и те, при которых происходит смещение отломков.

Характерные симптомы

Симптоматика зависит от тяжести травмы и от тех повреждений, которые происходят в спинном мозге и других нервных структурах. Также признаки будут отличаться при различной локализации переломов. Во время получения травмы ощущается резкая боль в определенном участке шеи, а затем быстро нарастает отечность. Движения головой затрудняются, и даже если они возможны — будут сопровождаться острой болью.

Локализация перелома будет зависеть от условий, в которых произошла травма

Некоторые симптомы прямо указывают на повреждение структур спинного мозга. Пострадавшего необходимо срочно транспортировать в больницу, если присутствует хоть один из признаков:

- потеря чувствительности верхних или нижних конечностей;

- ощущение тремора в руках или ногах, который невозможно прекратить;

- различные патологии, связанные с мочеиспусканием от недержания мочи до неспособности опорожнять мочевой пузырь;

- головная боль;

- непроизвольное напряжение шейной мускулатуры;

- замедление дыхания и сердцебиения.

Однако поставить точный диагноз на месте получения травмы невозможно. Для уточнения деталей нужно провести полное обследование области шеи в условиях стационара. Особую опасность представляет компрессионный перелом, поскольку может произойти в любой момент даже без совершения резких движений. Боль в области шеи и головы уже является опасным признаком, поэтому дополнительная диагностика лишней не будет.

Методы диагностики

Основная цель обследования пострадавшего — определить наличие перелома, его тип и локализацию. Также необходимо исследовать состояние спинного мозга и спинномозговых нервов, которые отходят от этого участка.

Из всех методик, которые могут оказаться информативными при переломах шейных позвонков, обычно выбирают следующие:

- рентгенография в двух стандартных проекциях;

- спондилорентгенография — специфический метод диагностики, который назначается при подозрении на перелом 1 или 2 шейных позвонков;

- МРТ, КТ для диагностики состояния внутренних структур позвоночного столба.

По результатам обследования можно назначать лечение. У детей есть больше шансов на полное выздоровление, поскольку регенерация тканей у них происходит быстрее. Взрослым придется пройти длительный восстановительный период вне зависимости от того, консервативным или оперативным способом будет решено лечить перелом.

Схема лечения

Важно оказать первую помощь пострадавшему при переломе шеи, что существенно повысит его шансы на выздоровление. При подозрении на перелом в области шеи необходимо сразу же вызвать бригаду скорой помощи. До этого момента запрещено менять положение головы, подкладывать под нее подушки или валики, переворачиваться для осмотра места травмы. После приезда врачей стоит оказать им помощь в обеспечении транспортной иммобилизации. Возможно, придется помочь доставить пострадавшего к машине или сопровождать его по пути в больницу.

Консервативное лечение

Консервативное лечение перелома возможно в тех случаях, если отломки или осколки костей не сместились. Все способы можно разделить на несколько категорий:

- медикаментозное лечение — прием обезболивающих и противовоспалительных препаратов;

- механическое исправление положения позвонков;

- фиксация шейного отдела позвоночника до полного восстановления;

- физиотерапия.

Вначале врач может принять решение о сопоставлении шейных позвонков без операции. Этот метод показан при неосложненных переломах, когда позвонки не образуют осколков и не смещаются значительно по отношению к соседним. Один из способов — это мануальное вправление позвонков, которое показано при переломовывихах. Больной находится в лежачем положении, а врач производит вытяжение или сгибание шеи в нужном направлении.

При переломе шеи важно дождаться приезда врачей, не совершая каких-либо движений головой

Еще один способ восстановить расположение позвонков — это скелетное вытяжение. Метод относится к малоинвазивным, поскольку оперативный доступ непосредственно к поврежденному участку не проводится. Около ушей делают два небольших разреза, а затем высверливают отверстия для фиксации дуги. К ней крепится груз, вес которого может достигать 8—9 кг. Он осуществляет вытяжение позвоночника в шейном отделе. Процесс контролируется методом рентгенографии, а когда позвонки занимают свое нормальное положение — на шею накладывают жесткий воротник.

Перелом шейного позвонка требует длительного периода реабилитации. В течение этого времени позвонки должны срастись в нужном положении, и для этого их необходимо зафиксировать жесткими конструкциями.

Одна из наиболее распространенных моделей — это воротник Шатца. Он помещается на область шеи и не позволят выполнять какие-либо движения. Срок его ношения начинается от 5—8 недель и может длиться до полного выздоровления.

Операция

Операцию проводят в тех случаях, когда позвонки значительно меняют свое расположение либо образуют мелкие осколки. Также хирургическое вмешательство необходимо при осложненных переломах. Процесс может включать несколько этапов:

- удаление костных отломков или осколков;

- сопоставление позвонков;

- восстановление и фиксация суставного хряща;

- ушивание сосудов и нервов;

- восстановление целостности мышц, связок и сухожилий;

- замена поврежденного позвонка на искусственный имплант.

После операции следует длительный период восстановления. В течение 6—8 недель и более пострадавший вынужден носить жесткий фиксирующий воротник, который будет ограничивать движения в шейном отделе. Затем состояние позвоночника исследуется на рентгеновских снимках. Если позвонки достаточно срослись, воротник снимают и приступают к восстановлению силы и эластичности мышечного корсета. Для этого выполняется комплекс лечебной физкультуры, проводятся сеансы физиотерапии и массажа.

Возможные осложнения и прогноз

Последствия перелома шейных позвонков могут быть опасными. Даже если изначально позвонки не поменяли свое расположение, после травмы может произойти их смещение при транспортировке пострадавшего. Если лечение проходит без повреждения спинного мозга, прогноз для пациента благоприятный. Шансы на восстановление и продолжение нормальной жизни снижаются, если непосредственно после перелома или в период терапии диагностируется одно из осложнений:

- полный или частичный паралич;

- нарушения дыхания вплоть до его полной остановки;

- замедление или остановка работы сердца, сердечная недостаточность;

- повреждение спинного мозга;

- внутренние кровоизлияния в спинной мозг.

При переломе шеи важно сохранять неподвижность и дожидаться приезда скорой помощи. Категорически запрещается вставать на ноги или выполнять какие-либо движения головой. Лечение и его сроки будут зависеть от точного диагноза. Если спинной мозг в момент травмы не пострадал, а позвонки остались в нормальном положении, можно ограничиться их фиксацией до полного сращения. Необходимость восстанавливать их расположение уменьшает шансы на полное выздоровление.

Источник