Классификация переломов челюстей по лефор

Верхняя челюсть – крупная парная кость лицевой части черепа. Она занимает центральное положение на лице и участвует в формировании стенок глазницы, полостей носа и рта. Травмы этой кости встречаются в 5% клинических случаев. Они существенно осложняют жизнь и грозят инвалидностью и опасными осложнениями, в числе которых – менингит, поражение костных тканей.

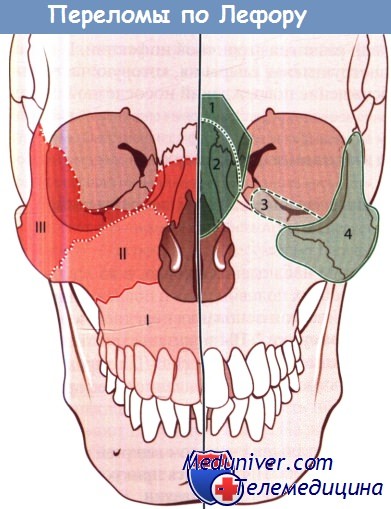

В медицинской практике принята классификация переломов верхней челюсти по Лефору, названной по имени французского медика начала XX столетия. Этот специалист выделил 3 типа переломов разного характера.

Причины

Перелом верхней челюсти (ВЧ) — результат анатомического разрушения целостности лицевой кости. В стоматологии диагностируют переломы средней части кости (до 50% общего числа), которые сопровождаются кровотечением, отеком, разрывом слизистой (открытая форма). Закрытые переломы встречаются реже. В ряде случаев диагностируют нарушение целостности соседних отделов черепа.

Обычно с переломом ВЧ сталкиваются лица мужского пола в результате драк, грубого физического воздействия. Травму провоцируют также ДТП, аварии, неудачные падения. К располагающим факторам относят:

- анатомия кости, формирующей челюсть;

- выступающий подбородок;

- езда на мотоцикле и горном велосипеде без шлема, который смягчает удар при падении;

- занятия боксом, вольной, греко-римской борьбой и некоторыми другими видами единоборств;

- недостаточный рацион, употребление алкоголя и другие вредные привычки.

Классификация по Лефору

Хирург Лефор тщательно изучил виды переломов верхней части челюсти и разработал подробную классификацию, которую медики используют в наши дни. Всего есть 3 группы переломов:

- Лефор 1. Перелом верхней части ВЧ. Наблюдается при косом ударе относительно вертикальных анатомических структур скелета или травмировании орбиты. При этом происходит отхождение верхнечелюстно-скулового комплекса.

- Лефор 2. Перелом среднего участка ВЧ. Следствие прямого удара в носовую кость при сомкнутой челюсти. Возникает также при отраженном повреждении подбородка. В этом случае ударная мощь передается верхней челюсти через нижние зубы.

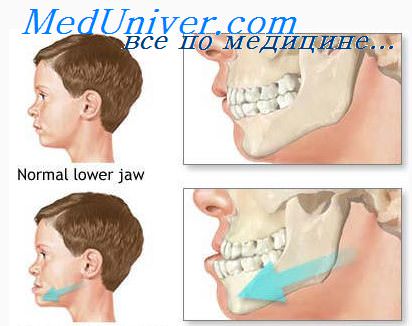

- Лефор 3. Перелом нижнего отдела ВЧ. Возможен при поражении верхней губы в тот момент, когда разомкнуты нижние челюсти. Лишаясь опоры, открывается альвеолярный отросток, и при ударе происходит отделение нижней части челюсти от общей кости. Потеря целостности отмечается также в зоне стенок гайморовых пазух.

Переломы без смещения наблюдаются редко. Обычно переломы ВЧ сопровождаются смещением кости – ее обломки расходятся в стороны. По форме и направлению классифицируют поперечный, косой, продольный, оскольчатый, компрессионный, клиновидный типы переломов.

Симптоматика

По классификации Лефора для каждого типа перелома характерны свои симптомы. Они служат опорой для медиков при постановке окончательного диагноза. Для перелома первого типа свойственно:

- отечность, округление лица;

- ощущение, что в горле находится инородное тело;

- трудности при глотании, открытии рта;

- кровоизлияние в зоне глаз;

- смещение глазных яблок;

- нарушение зрения;

- хруст отломков кости в районе глазниц при пальпации.

При переломе второго типа наблюдается:

- носовое, ротовое кровотечение;

- хруст в зоне носолобного шва черепа;

- потеря обоняния;

- онемение лица, губ;

- кровоподтеки под глазами.

Перелом третьего типа (по Лефору) сопровождают такие симптомы:

- сложности при открытии рта, еде, разговоре;

- отечность нижней части лица, губ;

- деформация прикуса;

- сильная боль в зоне носа;

- сглаживание носогубной складки.

Диагностика

Когда характер и последствия травмы челюсти не ясны, важно грамотно оказать первую помощь. Она заключается в таких мероприятиях:

- остановка кровотечения (если патология открытого характера);

- расположение пострадавшего на боку, для предотвращения перекрытия дыхательных путей;

- крепление верхней и нижней челюсти не тугой повязкой;

- охлаждение льдом пораженной зоны;

- транспортировка в стационар.

Для подтверждения диагноза «перелом верхней челюсти» обязателен рентген, который выполняют в нескольких проекциях. Осматривая фото костей черепа, врач акцентирует внимание на контурах анатомических образований. При их нарушении диагностируют переломы разной степени. Дополнительные снимки, когда пациент смыкает зубы, назначаются с обезболиванием. По ним оценивают характер смещения обломков.

По показаниям проводятся панорамные рентгеновские снимки (ортопантомография), компьютерная томография пораженной области. Обязателен осмотр стоматологом. Он определяет повреждения слизистой, неба, изменения кости.

При своевременном выявлении поражения верхнечелюстной пазухи и грамотной медицинской помощи удается восстановить положение костных обломков, избежать осложнений и сократить время пребывания в стационаре.

Лечение перелома

Лечение переломов верхней челюсти зависит от характера травмы. Подбираются консервативный или оперативный методы. При травме без смещения кость фиксируют повязкой, назначают лекарства. При патологиях со смещением необходима репозиция обломков и контроль правильного сращивания костей. Переломы верхнечелюстной пазухи заживают самостоятельно, без оперативного вмешательства. При травмировании наружных стенок оценивается характер патологии, терапия не всегда только консервативная.

Сколько лечат перелом ВЧ? Средняя продолжительность больничного листа составляет 65 суток. Эта цифра может изменяться в зависимости от типа травмы. При переломе первой степени это около 55 дней, при второй – 65, при третьей – 75. При сочетании травмы с другими переломами костей лица восстановление занимает 120 суток и больше.

Медикаментозное лечение

Медикаменты назначают независимо от метода лечения. Их противоотечные, обезболивающие, антисептические свойства помогают облегчить состояние пациента. Показаны нестероидные противовоспалительные препараты – Алмирал, Аэртал, Ревмоксикам, Ксефокам, Кеторол. Они позволяют снять отечность, воздействуют комплексно. Принимать следует в дозировке, определенной врачом.

При повреждении костей лица назначают препараты с кальцием и витамином Д. Среди них – Остеогенон, Структум, Кальций 3D Никомед. Местно прописывают гели и мази с противовоспалительным эффектом. Среди них – Лиотон, Гепариновая, Вольтарен, Диклак. Для предотвращения воспалений в тканях назначают антибиотикотерапию. Обычно выписывают Цефтриаксон и Ципрофлоксацин в виде инъекций.

Консервативное

Проводится под контролем ортопедов и челюстно-лицевых хирургов. Схема лечения классическая. Она включает:

- Репозицию. Это перемещение отломков кости в физиологическое положение и одномоментное совмещение. Когда сразу совместить кости верхнечелюстной пазухи нет возможности, применяется вытяжение и постепенное смещение в течение суток.

- Иммобилизация. Происходит фиксация костных обломков в правильном положении за 3-5 недель. За это время идет формирование костной мозоли в зоне перелома. Постоянная иммобилизация осуществляется посредством шин (стандартных или из металла).

- Физиотерапия и медикаментозное лечение. Вводится для профилактики возможных осложнений и поддержания организма.

Операция

При травмировании скуловой дуги, верхнечелюстной пазухи, сложных поражениях костей возможно оперативное вмешательство. Отломки устанавливаются на анатомическое место и фиксируются вместе со здоровыми костями черепа. Операция остеосинтеза проходит с использованием проволочных швов и титановых микропластин. Травмированные альвеолярные отростки фиксируются посредством серкляжной проволоки.

При переломах 2 и 3 степени в кость скулы вкручивают винты из титана. К ним крепят проволоку и ушивают рану.

Послеоперационные гематомы исчезают за 2 недели. Операцию (если она необходима) не следует откладывать, чтобы избежать неправильного срастания костей и дальнейшего более сложного лечения.

Восстановление после лечения

Реабилитационные мероприятия и неукоснительное соблюдение врачебных рекомендаций ускоряют восстановление после переломов ВЧ. Назначаются физиотерапия, медикаментозное лечение и физические упражнения, как показано в таблице.

| Вид терапии | Цель | Особенности |

| Медикаментозная | Снимает болевой синдром, отек, способствует восполнению нужных минералов, формированию костной мозоли | Препараты могут быть в форме таблеток и растворов для инъекций |

| Физиопроцедуры | Ускоряют заживление тканей, нормализуют кровоток и обменные процессы | Магнитотерапия, УВЧ, электрофорез |

| Гимнастика | Укрепляет мышечный аппарат, восстанавливает функции глотания, жевания, речь | Нагрузки необходимы через 4 недели после травмы верхней челюсти. Их объем и интенсивность постепенно нарастают |

| Правильное питание | Обеспечить организм необходимыми витаминами, энергией, не нагружая мышцы лица | Используются протертые, жидкие блюда с температурой 36-50 градусов. Приходится есть через трубочку |

Как быть в каждой конкретной ситуации при переломе ВЧ, знает только специалист. От его опыта и квалификации зависит успех лечения. Важно помнить, что сложные и открытые переломы могут приводить к деформации лица. Черты меняются не в лучшую сторону, и нередко пациентам приходится обращаться к пластическим хирургам.

Источник

Симптомы перелома верхней челюсти и его лечениеКод по МКБ-10: S02.4 Сагиттальные вертикальные переломы наблюдаются редко, в то время как поперечные переломы с вовлечением обеих половин лица и повреждением во всех случаях обеих верхнечелюстных пазух и основания передней черепной ямки происходят наиболее часто. На рисунке ниже показаны три типичных горизонтальных перелома средней трети лицевого черепа. Для характеристики переломов верхней челюсти пользуются классификацией Лефора. а) Симптомы перелома верхней челюсти: Почти всегда сразу после перелома развиваются шок, появляются симптомы сотрясения или ушиба головного мозга. Особенности отека лица как симптома перелома Лефора указаны в таблице ниже.

б) Причины и механизмы. Центральные переломы лица (переломы средней трети лица) являются типичными «скоростными» травмами, возникающими в основном в результате дорожно-транспортных происшествий, реже – производственной травмы. в) Диагностика перелома верхней челюсти. Для того чтобы составить представление о типе перелома, его направлении, а также силе удара, следует собрать анамнез. При осмотре часто выявляют множественные переломы со смещением отломков и вдавле-нием поврежденной части лица при относительно небольших повреждениях мягких тканей. Следует обратить внимание, симметричны ли обе половины средней трети лица, а также на состояние лобной области. Осматривают нос и его полость, глазницы и их содержимое, обращая внимание на имеющиеся гематомы, возможное нарушение движения глаз; важно выяснить, нет ли у пострадавшего двоения в глазах. Исследуют зрение. Пальпаторно определяют, нет ли болезненности при надавливании, патологической подвижности верхней челюсти, нарушения нормального контура лица, ступенеобразной деформации и дефектов лицевого скелета (особенно краев глазниц), тризма, крепитации в области корня носа. Проверяют подвижность нижней челюсти во всех направлениях, прикус и состояние зубов, чувствительную и двигательную иннервацию, нет ли носовой ликвореи и пролабирования ткани мозга. Рентгенография. КТ – наиболее информативный метод диагностики переломов костей и вывихов. В некоторых случаях прибегают к МРА или функциональным диагностическим исследованиям (например, ольфактометрии). Челюстно-лицевому хирургу, офтальмологу, неврологу или нейрохирургу при множественных повреждениях перед началом лечения может понадобиться консультация. Следует согласовать сроки выполнения различных операций. P.S. Асимметрия лицевого скелета или деформации при переломах средней трети лица часто бывают незаметны из-за быстро появляющегося отека и кровоподтеков мягких тканей лица. Кроме того, кажущиеся безобидными повреждения мягких тканей в области основания черепа могут скрывать серьезные, порой опасные для жизни повреждения костей.

г) Лечение перелома верхней челюсти. Перед тем как эвакуировать пострадавшего с места происшествия, следует: P.S. Все пострадавшие с переломами костей средней трети лица должны быть госпитализированы. Отделение, в которое следует доставить пострадавшего, зависит от протяженности и типа повреждений черепа, а также сопутствующих повреждений конечностей, грудной клетки и живота. Поскольку пострадавшим с повреждениями головы очень часто бывает необходима безотлагательная помощь группы специалистов, состоящей из нейрохирурга, ринохирурга, челюстно-лицевого и глазного хирурга, то необходима немедленная госпитализация в крупный, хорошо оснащенный травматологический центр. Цель хирургического вмешательства состоит в восстановлении нормальных анатомических взаимоотношений и функции, иссечении нежизнеспособных тканей, восстановлении вентиляции и дренировании пазухи. В задачу рино-хирурга входит: Хирургическое вмешательство при переломах костей средней трети лица следует выполнить как можно раньше, так как перелом может срастись очень быстро в неправильном положении с образованием костной мозоли. Лечение сочетанных лобно-базальных повреждений описано в отдельных статьях на сайте – рекомендуем пользоваться формой поиска на главной странице сайта. Видео урок анатомии верхней челюсти– Также рекомендуем “Симптомы перелома глазницы и скуловой кости” Оглавление темы “Травмы носа и его пазух”:

|

Источник

Переломы челюстей. Классификация переломов челюстей.Переломы костей нельзя рассматривать только как повреждение костной ткани, нарушение ее целости и анатомической формы. При современном состоянии учения о травматологии лечат не перелом кости, а травмированный орган. При переломе кости, даже не сопровождающемся нарушением целостности покровных тканей, наблюдается ряд патологических изменений тканей, окружающих поврежденную кость, как-то: травматическая гипертония, нарушение кровообращения, повышенная рефлекторная возбудимость мускулатуры и ряд других изменений, отражающихся на физиологических свойствах поврежденного органа и подлежащих учету врача при лечебных мероприятиях. Поэтому при переломах челюстей различают два момента — патологоанатомический и патофизиологический. Патологоанатомический момент заключается в воздействии внешней силы, превышающей пределы эластичности костей и нарушающей ее непрерывность. В кости, как во всяком твердом теле, действует сила сцепления между молекулами, или так называемое межмолекулярное напряжение. Эта сила имеет определенный предел. Если этот предел превышается вследствие действия внешней силы на кость путем сжатия, растяжения или сдвигания, то связь между молекулами прерывается и получается сплющивание, разрыв или перелом кости. Таков вкратце механизм нарушения анатомической целости кости. Патофизиологический момент заключается в механизме смещения отломков челюсти. Переломы различают в зависимости от этиологии, характера перелома, линии перелома и других признаков. В зависимости от этиологического фактора переломы делятся на травматические и патологические.

Патологический перелом может произойти вследствие болезненного процесса, протекающего в кости (остеомиелит, новообразование, туберкулез, сифилис и т. д.). Так, например, нередко при поражении остеомиелитом нижнечелюстной кости последняя разрушается из-за обширной секвестрации, вследствие чего может произойти самопроизвольный или спонтанный перелом челюсти Переломы бывают также полные и неполные. Полным называется перелом с нарушением непрерывности поврежденной челюсти. К неполным переломам челюстей относятся вдавления, отломы, трещины. Переломы делятся также на закрытые и открытые. При закрытых переломах кожные покровы и слизистая не повреждены. Если же целость внешних покровов нарушена травмирующим агентом или острым краем отломков кости, значит имеется открытый перелом. Открытые переломы всегда инфицированы и характеризуются, как правило, более тяжелой клинической картиной, чем закрытые. Переломы тела нижней челюсти и альвеолярных отростков обеих челюстей почта всегда бывают открытыми, ибо слизистая оболочка, покрывающая кость, очень плотно соединена с надкостницей и в большинстве случаев вместе с переломом кости нарушается целость слизистой оболочки. Огнестрельные переломы челюстей часто бывают оскольчатые и осложненные костными дефектами разной величины. В зависимости от числа отломков переломы бывают одинарные, двойные, тройные и множественные. Д. А. Энтин в зависимости от локализации различает на нижней челюсти срединные переломы, расположенные в области центральных резцов, ментальные или боковые переломы в области клыков или ментальных отверстий, ангулярные (угловые) или антиангулярные — в области угла нижней челюсти или впереди угла челюсти, пришеечные (цервикальные), расположенные в области шейки суставного отростка. На верхней челюсти в зависимости от линии слабости различают три типа переломов, происходящих от механических повреждений и описанных Лефором. Первый тип — неполный поперечный перелом — характеризуется горизонтальным переломом тела верхней челюсти. Линия перелома проходит по нижней линии слабости над альвеолярным отростком и над твердым небом горизонтально назад от нижней части грушевидного отверстия к крыловидному отростку основной кости. Второй тип — полный отрыв верхней челюсти с носовыми костями. Линия перелома проходит через носовые кости, дно глазницы, крыловидный отросток, между скуловой костью и скуловым отростком верхней челюсти. Третий тип — полный отлом верхней челюсти с носовыми и скуловыми костями. Линия перелома, так же как и при втором типе, проходит через корень носа, но в этом случае граница перелома направляется от нижней глазничной щели поперечно через глазницу кнаружи через край орбиты, проходит выше скуловой кости и через скуловую дугу. Переломы третьего типа сопровождаются повреждением основания черепа. И. Г. Лукомский делит переломы верхней челюсти на следующие трупы: переломы альвеолярного отростка, переломы суборбитальные, орбитальные, или суббазальные, и переломы отдельных костей лицевого скелета. В основу своей классификации И. Г. Лукомский кладет близость расположения перелома к основанию черепа. Суборбитальные переломы проходят ниже инфраорбитального отверстия. Они делятся на линейные, дырчатые и оскольчатые. Если линия перелома проходит под основанием или вблизи основания черепа, то переломы называются суббазальными, или орбитальными. Переломы на обеих челюстях могут быть еще разделены на переломы с дефектами и без дефектов костной ткани; переломы в пределах зубного ряда и за пределами зубного ряда; переломы челюстей с зубами, сохранившимися на обоих отломках, с сохранившимися зубами на одном отломке и с беззубыми отломками, и, наконец, могут быть еще комбинированные переломы нижней и верхней челюстей (Б. Н. Бынин). Деление переломов по признаку наличия зубов на отломках имеет большое клиническое значение. Наличие зубов значительно облегчает постановку диагноза и лечение больного. Врач-стоматолог благодаря наличию зубов имеет часто возможность легко и безошибочно без рентгеновского снимка поставить диагноз, определить локализацию перелома, характер смещения и т. д. Еще более важное значение имеет наличие зубов для лечения перелома. Наличие зубов избавляет врача-стоматолога от необходимости прибегать к созданию опорных пунктов в толще кости с целью вытяжения. Они служат сами опорными пунктами для иммобилизации и вправления отломков. – Также рекомендуем “Механизм смещения отломков нижней челюсти. Смещение отломков под влиянием мышц.” Оглавление темы “Устранение аномалий прикуса.”: |

Источник