Классификация компрессионных переломов позвоночника

Представляю вашему вниманию свой адаптированный вариант перевода Пересмотренной (2012 г.) редакции АО классификации повреждений грудного и поясничного отделов позвоночника (AO spine injury classification system: a revision proposal for the thoracic and lumbar spine https://www.researchgate.net/publication/236060756_AO_spine_injury_classification_system_a_revision_proposal_for_the_thoracic_and_lumbar_spine_Eur_Spine_J ) Свой – потому, что меня не вполне устраивают варианты переводов, имеющиеся в отечественной литературе (к тому же, несовпадающие друг с другом).

Адаптированный – потому, что не cтоит игнорировать сложившуюся отечественную терминологию.

За основу терминологии взят вариант из презентации НИИ СП им. Склифосовского:

Т.к. он в основном совпадает с современной западной терминологией, например, в Шкале оценки тяжести травмы грудного и поясничного отделов позвоночника (TLICS) (см. Spine injury – TLICS Classification, by Clark West, Stefan Roosendaal, Joost Bot and Frank Smithuis https://www.radiologyassistant.nl/en/p54885e620ee46/spine-injury-tlics-classification.html , Traumatic Thoracolumbar Spine Injuries: What the Spine Surgeon Wants to Know, Bharti Khurana, MD, Scott E. Sheehan, MD, MS, Aaron Sodickson, MD, PhD, Christopher M. Bono, MD, Mitchel B. Harris, MD https://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.337135018

Обращает внимание, что в современной западной литературе по травме грудного и поясничного отделов позвоночника как-то не очень упоминают о трехколонной концепции (F.Denis ,1983), возвращаясь к более ранней двухколонной концепции стабильности позвоночника (F. Holdsworth, 1963), при которой костно-связочный аппарат позвоночника делится на две опорные колонны: переднюю и заднюю.

Передняя состоит из тел позвонков и межпозвонковых дисков, а также передней и задней продольных связок.

Задняя опорная колонна образована дугами позвонков, дугоотростчатыми суставами, поперечными и остистыми отростками, желтыми, межостистыми, надостистыми и межпоперечными связками.

Вообще, задней опорной колонне (задней сдерживающей группе), отводится большое значение. В англоязычной литературе она называется по-разному, «posterior constraining elements», «tension band or PLC (posterior ligamentous complex)» и является комплексом, сопротивляюшимся сгибающей (кифотической) силе.

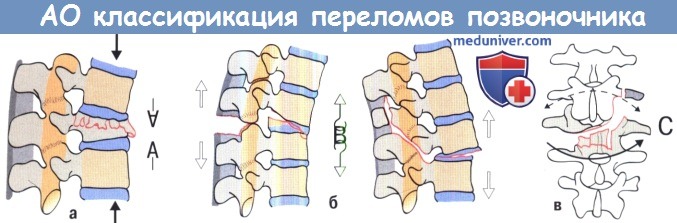

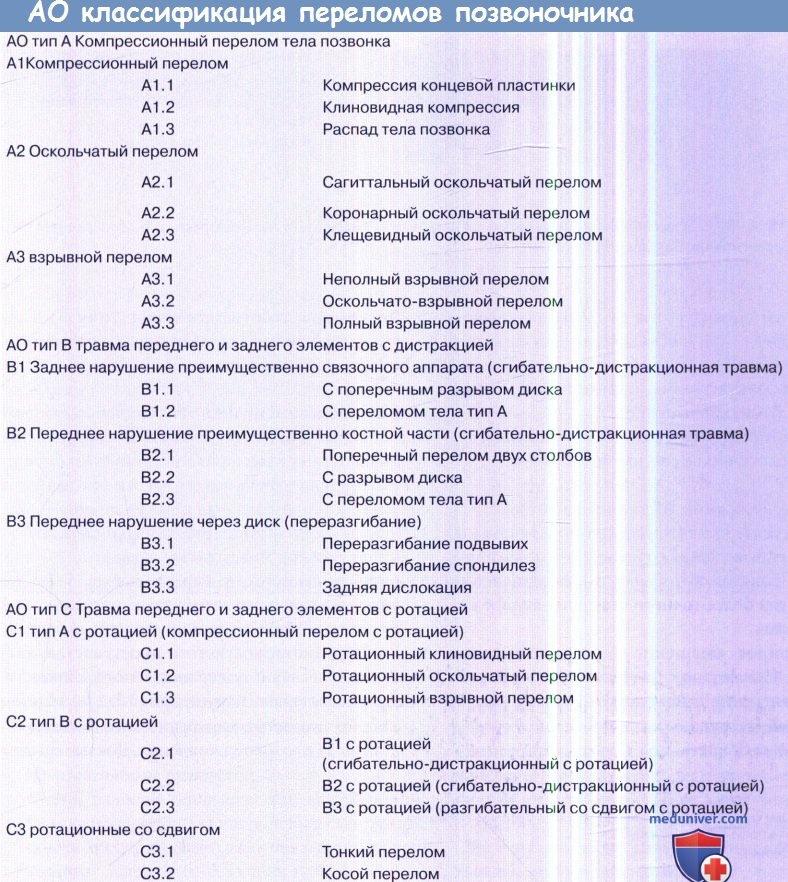

Итак, 3 основных типа повреждения грудного и поясничного отделов позвоночника (по возрастанию тяжести):

Тип А – компрессионные переломы – осевое компрессионное повреждение передних элементов при неповрежденных задних сдерживающих элементов;

Тип В – дистракционные (сгибательно-дистракционные, флексионно-дистракционные) переломы – повреждение задней сдерживающей группы

Тип С – ротационные переломы – повреждение передних и задних элементов, приведших к смещению

Перелом Типа A может быть либо изолированым (например, L2) или возникнуть в сочетании с повреждением задней сдерживающей группы (тип B) травмы, и / или смещением (тип C).

Травмы В- и С-типа, как правило, поражают позвоночно-двигательный сегмент (т.е. 2 позвонка) и соответственно кодируются (например, Th12 / L1).

Многоуровневые травмы должны быть классифицированы отдельно и перечислены в соответствии с тяжестью.

В эту классификацию не включены изолированные переломы остистых или поперечных отростков без нарушения механической стабильности позвоночника.

Контрольный список при описании травмы позвоночника на КТ и МРТ (https://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.337135018 Table 4)

КТ

Морфологические изменения

Тип перелома (компрессионный, взрывной, ротационный (со смещением), сгибательно-дистрационный)

Описание основных морфологических изменений

Снижение высоты тела позвонка (приблизительно в %)

Смещение осколков тела позвонка назад и сужение позвоночного канала (приблизительно в %)

Другие смежные или не смежные повреждения

Угол кифоза

Косвенные признаки повреждения заднего связочного (лигаментозного) комплекса

Расширение дугоотростчатых (фасеточных) суставов

Увеличение межостистого расстояния

Отрывной (авульсионный) перелом остистого отростка

Подвывихи и смещения тел позвонков

МРТ

Костные повреждения (аналогично КТ)

Повреждения мягких тканей

Состояние заднего связочного (лигаментозного) комплекса (интактный, сомнительно, разрыв)

Надостистые связки

Желтые связки

Межостистые связки

Капсулы дугоотростчатых суставов

Межпозвонковые диски

Передняя и задняя продольные связки

Неврологические повреждения

Спинной мозг и мозговой конус

Конский хвост

Повреждение корешков спинномозговых нервов

Эпидуральная гематома

Критические значения измерений при травме позвоночника (по НИИ СП им. Склифосовского)

Снижение высота тела позвонка на ½ и более

Сужение позвоночного канала на 25% и более

Угол кифотической деформации:

для шейного отдела – 11º

для грудного – 40º

для поясничного – 25º

Источник

Классификация перелома позвоночника

Грудо-поясничный отдел позвоночника, т.е. T11-L2, является переходной зоной между более стабильным Т1-Т10 отделом, который связан ребрами с грудиной, и более мобильным L3-L5/S1 отделом позвоночника. Хотя не каждый нейрохирург участвует в лечении переломов и вывихов этой области, общее представление о классификации и симптоматике, позволяющее оценить степень посттравматической нестабильности, должно быть частью программы обучения.

«Историческая» классификация переломов грудопоясничного отдела позвоночника Magerl et al. была выполнена пятью авторами в 1994 г. и была основана на трех механизмах травмы:

A. Компрессионная травма передней колонны

B. Дистракционная травма с повреждением двух колонн

C. Вращательная травма с повреждением трех колонн

Эти группы приведены в таблице ниже. Повреждения по типу А не затрагивают задние костные и связочные структуры в отличие от типов В и С.

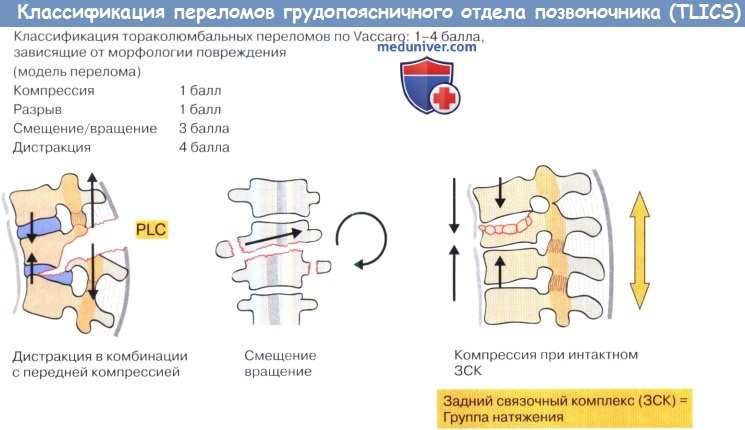

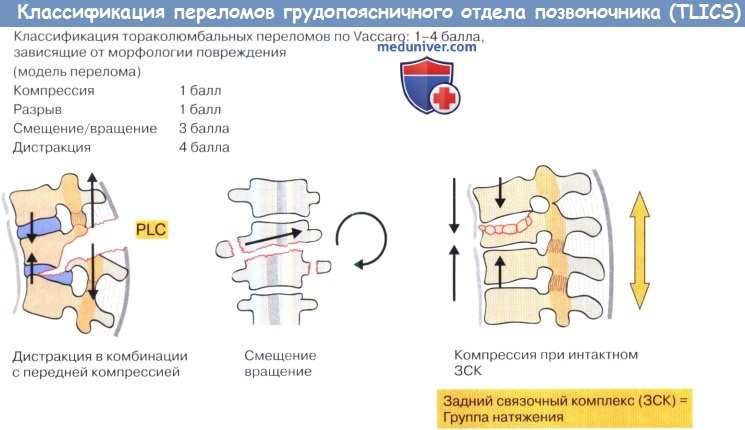

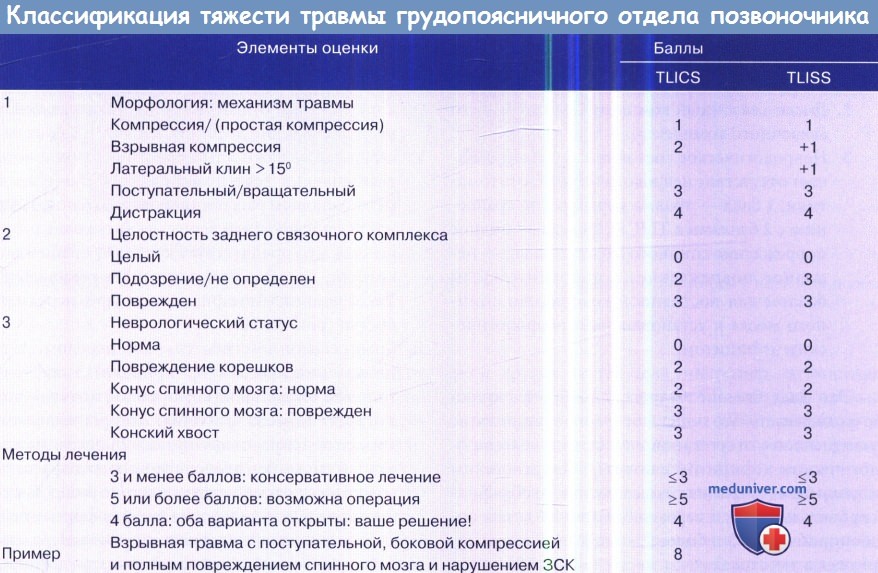

Новое предложение Vaccaro et al. является итогом совместной работы восемнадцати специалистов по лечению позвоночника в 2005 г. и основано на трех характеристиках травмы:

1. Морфология травмы определяется рентгенографической картиной

2. Целостность заднего связочного комплекса

3. Неврологическое состояние пациента

1. Морфология травмы. Модели переломов:

• Компрессия (соответствующая типу А) с такими определениями как а) аксиальная, б) сгибательная и в) боковая, которые могут быть использованы для более точного описания морфологии травмы.

• Ротационное смещение (соответствующее типу С). Примечание: Значительное скручивание и поперечно действующие силы приведут к большей деструкции и, следовательно, к большей нестабильности, чем только компрессия.

• Дистракция (соответствующая типу В) с такими подтипами как а) сгибание, б) разгибание и (в) компрессия.

Возможна комбинация этих морфологических моделей, также может возникнуть многоуровневая травма, поэтому классификация допускает определенные противоречия, так же как и в предыдущих системах.

2. Целостность заднего связочного комплекса:

• Надостистая и межостистая связки.

• Капсула суставов и желтая связка, которые являются важными элементами, поскольку они функционируют как задний ленточный бандаж.

• Расширение межостистого пространства, диастаз в суставах и поверхность подвывиха служат показателями нарушений (3 балла), обычно с необходимостью хирургического вмешательства из-за плохого заживления. Доказательства повреждения также могут быть «неопределенными» (2 балла), а задний связочный комплекс может быть не поврежден (0 баллов).

3. Неврологическое состояние:

• Очень важный параметр, так как неполная (и прогрессирующая) неврологическая травма обычно воспринимается как показание к оперативному лечению (0-3 баллов).

Vaccaroetal. сообщили о результатах опроса спинальных хирургов, которые классифицировали 71 случай травмы, используя шкалу оценки тяжести тораколюмбальной травмы (TLISS), и потом повторно через месяц, при этом больных показывали в ином порядке. Полученные незначительные различия были обусловлены субклассификацией механизмов травмы или моделей переломов: простая компрессия = 1 балл + 1 балл при взрывном типе + 1 балл при латеральной ангуляции >15°.

Оценивался худший уровень с добавлением повреждений: например, дистракционный механизм травмы с взрывным характером повреждения, но без ангуляции получил бы 6 баллов: 1 из-за простой компрессии + 1 из-за взрывного характера повреждения + 4 из-за дистракции. Во всех балльных оценках, предложенных Vaccaro et al., оценка до 3 баллов означает консервативное лечение, в то время как 5 баллов и более является показанием к операции.

В 2006 г. Schweitzer (с Vaccaro) с соавторами опубликовали обзор группы исследований выживаемости при спинальной травме (STSG), озаглавленный «Неразбериха в понимании механизмов травмы относительно грудопоясничной спинальной травмы». TLISS и TLICS имеют незначительные различия, приведенные в таблице 4.6.2. Оба TLISS 2005 г. и 2006 г. и TLICS сравнивались в статье, опубликованной в 2007 г..

TLISS оказался более надежным, чем TLICS, с предположением, что механизм травмы может быть более ценным, чем морфология перелома. Тем не менее, обе схемы показали отличную общую воспроизводимость и достоверность. Есть лишь незначительные различия, как показано в таблице 4.6.2, и результаты лечения при различных подходах, например нехирургическом при 5, в обеих системах одинаковы.

Интересно, что Vaccaro et al. предложили почти сопоставимую классификацию субаксиальной травмы шейного отдела позвоночника. Три основные категории:

1. Морфология

2. Диско-связочный комплекс (вместо заднего связочного комплекса)

3. Неврологическое состояние: 0 баллов означает отсутствие неврологической симптоматики, 1 балл — травма корешка (по сравнению с 2 баллами в TLICS), 2 балла — полное повреждение спинного мозга, 3 балла — неполное повреждение, с дополнительным баллом для постоянной компрессии спинного мозга и установленным неврологическим дефицитом.

Это дает больше баллов для общей оценки и показывает, что неврологическое ухудшение у пациентов с отсутствием или частичным неврологическим дефицитом считается хирургическим показанием (операция рекомендуется, чтобы фиксировать шейный и тораколюмбальный отдел позвоночника при 5 и более баллах, которые суммируются в этих шкалах: см. также таблицу ниже).

Для классификации пояснично-грудных переломов и разработки алгоритма лечения Lemaire и Laloux сосредоточились на факторе травмы, т. е. на векторе повреждения. При травме с передним вектором повреждения выполнялась декомпрессия и реконструкция передней колонны, в то время как при заднем векторе повреждения выполнялась стабилизация. Классификация травмы:

А. Компрессионные переломы с различными типами взрывных переломов при вертикальном переднем векторе травматического воздействия. Неврологический дефицит возникает примерно у 50% больных со смещением задней стенки. Как правило, смещение задней стенки более 25% в грудном отделе и боле 30% в поясничном отделе позвоночника вызывают неврологический дефицит. Lemaire и Laloux настаивают на важности полного вертикального расщепления тела позвонка (с увеличенным межножковым расстоянием на рентгенограмме и КТ) с дислокацией вещества диска в щель перелома, что препятствует костному сращению, которое, как известно, затрудняет заживление. Такое повреждение фиксируют через передний доступ.

В. Компрессионно-сгибательный перелом, т. е. травматический вектор приводит к эксцентричной аксиальной компрессии, которая индуцирует момент сгибания. Авторы выделили четыре подтипа, от трещины или перелома передней части без неврологического дефицита, который лечится консервативно, до раздробленных переломов с кифотической деформацией, связанных с повреждением диска и заднего связочного комплекса с неврологическим дефицитом в 40-80%. В большинстве случаев требуются и передний и задний доступы.

С. Дистракционно-сгибательные переломы с косым вектором и механизмом замедленного сдвига. Подразделяются на переломы Chance без смещения и без неврологического дефицита и на переломы с вывихом и неврологическим дефицитом, требующим задней фиксации, т. к. основной травматический вектор действует сзади.

Chance описал в 1948 г. перелом, идущий от остистого отростка через пластинку, ножки и тело позвонка, что соответствует повреждению типа В, как правило, вызванному классическим механизмом травмы ремнями безопасности. В связи с большой площадью контакта костей такие переломы срастаются после фиксации сегмента. Наименее стабильный вариант включает разрыв, идущий через диск, суставные капсулы и задние связки, при неправильном заживлении которых стабильность не восстанавливается.

Хирургическое лечение является здесь необходимым, как и при комбинированной травме костного и связочного аппарата по типу Шанса.

D. Двигательно-вращательный перелом, почти всегда с неврологическим дефицитом, требующий задней декомпрессии и инструментальной фиксации, обычно с передним доступом. В этом случае вектор травмы задний и поперечный.

Обратите внимание, что вещество диска проходит в щель перелома L1 сверху и снизу.

Этот хрящ будет мешать костной консолидации.

Если все тело позвонка раздроблено, потребуется дополнительная операция на передней колонне.

A-В АО Классификация переломов позвоночника Magerl:

А. Компрессия.

Б. Дистракция: сгибание (слева), разгибание (справа).

В. Ротация.

Система классификации (TLICS) переломов грудопоясничного отдела позвоночника.

Классификация тяжести травмы грудопоясничного отдела позвоночника (TLICS)/оценка тяжести травмы грудо-пояснично отдела позвоночника (TLISS).

Сгибательно-дистракционная травма: АО тип В, (2-) повреждены 3 колонны = нестабильность.

– Также рекомендуем “Показания для операции при переломе позвоночника- Европейские рекомендации”

Оглавление темы “Нейрохирургия травмы позвоночника.”:

- Травма нижнего шейного отдела позвоночника (субаксиальная травма) – методы диагностики, лечения по Европейским рекомендациям

- Классификация перелома позвоночника в грудном и поясничном отделе

- Показания для операции при переломе позвоночника – Европейские рекомендации

- История хирургии позвоночника – развитие методов фиксации

- Отдаленные последствия перелома позвоночника

- Эффективность стероидов при травме спинного мозга

- Сроки операции при переломе позвоночника

- Сирингомиелия – методы диагностики, лечения по Европейским рекомендациям

- Прогноз и последствия повреждения спинного мозга

- Лечение повреждения спинного мозга и уход за больным – Европейские рекомендации

Источник

Переломы позвоночника, особенно сочетающиеся травмами спинного мозга, являются одними из наиболее опасных повреждений в медицинской практике. Нарушение целостности позвоночного столба не только приводит к инвалидизации в 60 – 70% случаев, но и требует длительной, занимающей месяцы и года, реабилитации.

Фото 1. Компрессионный перелом позвоночника – одна из самых опасных травм. Источник: Flickr (David Cross).

Фото 1. Компрессионный перелом позвоночника – одна из самых опасных травм. Источник: Flickr (David Cross).

Что такое компрессионный перелом позвоночника

При этом повреждении совершается сдавливание отдельного позвонка телами выше- и нижележащих позвонков. Это приводит к раздавливанию позвонка и практически всегда сопровождается образованием множества костных обломков.

Происходит подобная травма при воздействии силы по оси позвоночного столба. Как правило, такое случается при подъеме тяжестей, обвалах, падении вниз головой или на нижние конечности, таз с ровной спиной. Реже данная травма развивается вследствие метастазов в тела позвонков, туберкулеза, остеопороза.

Классификация компрессионных переломов позвоночника

Наиболее простой и распространенной классификацией компрессионных и любых иных переломов позвоночного столба является их по месту локализации. Выделяют: перелом шейного, грудного и поясничного отделов позвоночного столба.

Перелом шейного отдела

Является самым распространённым (до 60% всех компрессионных переломов) и наиболее опасным (летальность до 30%, инвалидность до 90%) видом компрессионных переломов позвоночного столба. Наиболее опасными считаются переломы первых 5 – 6 шейных позвонков, поскольку в этих участках спинного мозга расположены важные центры, ответственные за дыхание и работу сердца.

Этой травме подвержены люди возрастом от 20 до 40 лет. Компрессионный перелом шейного отдела происходит при:

- Нырянии вниз головой в необследованных водоемах;

- Падении на незащищенную голову относительно тяжелых объектов (кирпичи, строительные обломки и т.д.);

- Ударах, приходящихся на верхнюю часть головы.

Перелом грудного отдела

Данная травма очень часто развивается на фоне патологических изменений в позвоночнике. При этом, перелом может произойти во время выполнения обычных бытовых работ. Характерен для:

- Метастазах (в грудной отдел позвоночника чаще всего метастазируют опухоли легких, матки, яичников);

- Остеопорозе (характерно для женщин в постменопаузе, старше 60 – 70 лет);

- Остеомиелите, туберкулезе (встречается крайне редко, чаще всего у асоциальных, малообеспеченных людей).

При отсутствии данных заболеваний перелом происходит из-за чрезмерного веса, воздействующего на верхние конечности и их пояс. Это может произойти при попытке поднять или удержать на весу значительный груз, например, падающую ветку, балку, ящик и т.д.

Перелом поясничного отдела

Этот вид компрессионных повреждений позвоночника наиболее распространен после аналогичных травм шейного отдела. Происходит он в связи с попыткой поднять чрезмерный вес в неверном положении. Очень часто эта травма встречается у неопытных тяжелоатлетов, грузчиков.

Другие виды и степени деформации

Компрессионный перелом крестцового отдела встречается крайне и редко и наблюдается, как правило, при прорастании в крестец опухолей органов малого таза. Копчик, в силу особенностей своего строения, вовсе не подвержен компрессионным переломам.

Различают три степени компрессионного перелома:

- Размер поврежденного позвонка уменьшена на ⅓ или менее. Крайне редко сочетается с повреждением спинного мозга;

- Размер поврежденного позвонка уменьшена на ½ или менее. Травма структур спинного мозга незначительна или отсутствует;

- Размер поврежденного позвонка уменьшена на ½ или более. Всегда сочетается с вовлечение спинного мозга.

Симптомы компрессионного перелома

Главный признак этой травмы – выраженная боль в спине, значительно дающая о себе знать в покое и при попытках совершить движения. Нарушение чувствительности встречается только при повреждении спинного мозга и распределяется следующим образом:

- При переломах в 1 – 6 шейном позвонке летальный исход может наступать на протяжении первых 30 минут от получения травмы. Сознание спутанное или отсутствует, чувствительность отсутствует во всем теле;

- Повреждение от 7 шейного до 12 грудного позвонков сопровождается отсутствием чувствительности ниже места повреждения, нарушением функционирования внутренних органов и органов малого таза;

- Компрессионные переломы поясничного отдела проявляют себя расстройством функционирования органов малого таза и нижних конечностей.

Первая помощь при переломе

Неотложная помощь при любых повреждениях позвоночного столба должна быть направлена на устранение болевых ощущений и препятствовать еще большем повреждению спинного мозга:

- Вызвать скорую медицинскую помощь;

- Если пострадавший в сознании и может глотать, то необходимо ему дать любые обезболивающие (анальгин, диклофенак, кетанов и т.д.);

- Пациента следует обездвижить, при этом нельзя менять его имеющееся положение, даже если оно кажется неправильным;

- В случае отсутствия дыхания и сердцебиения следует оказывать реанимационные мероприятия до прибытия скорой помощи.

Категорически запрещено:

- Самостоятельно транспортировать пострадавшего в лечебное учреждение;

- Самостоятельно перемещать или пытаться передвинуть пострадавшего;

- Разрешать садиться или вставать;

- Пытаться выровнять, вправить, вернуть на место позвонки;

- Давать питье или лекарственные препараты при нарушенном сознании или акте глотания у пострадавшего.

Фото 2. При подозрении на перелом позвоночника первым делом нужно вызвать скорую. Источник: Flickr (Фото Москвы).

Фото 2. При подозрении на перелом позвоночника первым делом нужно вызвать скорую. Источник: Flickr (Фото Москвы).

Возможные осложнения

Наиболее серьезным осложнением подобных повреждений позвоночника является поражение спинного мозга. Они подразделяются на:

- Отек. Бесследно проходит на фоне своевременно и полноценной терапии;

- Ушиб. Сопровождается гибелью части клеток, возможно развитие частичных параличей или парезов после окончания лечения;

- Частичный или полный разрыв. Является необратимым нарушением с полной потерей чувствительности и двигательной функции в нижерасположенных участках тела.

Это важно! Если повреждение спинного мозга произошло от 1 до 6 шейного позвонка, то почти гарантированно происходит повреждение центра дыхания и сердцебиения, приводящее к гибели в отсутствии оказания сердечно-легочной реанимации.

К менее серьезным осложнениям относится сдавливание или раздавливание спинномозговых нервов, которое сопровождается локальным выпадением чувствительности и движения.

Диагностика перелома

Наиболее приемлемо использование МРТ с целью определения степени повреждения как самих позвонков, так и спинного мозга. КТ не дает достаточно информации о спинном мозге, а обычный рентген вовсе исключает возможность полноценного анализа состояния всех структур позвоночного столба.

Лечение компрессионного перелома

Благодаря прогрессу современной травматологии во всех случаях компрессионных переломов позвоночного столба считается необходимым применение хирургического лечения. Консервативное лечение применяется в исключительных случаях и только по желанию пациента.

Консервативное лечение

Методы скелетного вытяжения при лечении любых травм позвоночного столба занимают от 3 до 12 месяцев. Они основаны на фиксации пациента в определенной позиции на время формирования костной мозоли и сращения позвонков до момента, когда они будут в состоянии принять на себя нагрузку. К положительным моментам можно отнести то, что при I степени перелома можно избежать оперативного вмешательства. Однако, эта методика обладает значительными недостатками:

- Длительное вынужденное положение приводит к образованию пролежней;

- У пожилых пациентов практически всегда развивается застойная пневмония и прогрессирует сердечная недостаточность, что часто является причиной гибели;

- Отсутствие контроля качества заживления костной ткани, невозможность точного сопоставления обломков.

При незначительных травмах возможно ношение специального корсета, применение физиопроцедур.

Хирургическое лечение

Наиболее распространенный тип операции заключается в установке металлоконструкции, фиксируемой в телах позвонков. Она прочно фиксирует позвоночный столб, предотвращая возможность сдавления спинного мозга. При этом виде лечения компрессионных переломов больной способен вставать с постели уже через неделю, при условии отсутствия повреждения спинного мозга.

Физиотерапевтические процедуры

Методы физиотерапии показаны при консервативном лечении по прошествии 10 – 14 дней после получения травмы. При хирургическом лечении их проведение противопоказано в связи с имеющейся металлоконструкцией. Возможно использование электрофореза с глюкокортикоидами для уменьшения отека мягких тканей.

Исключение составляет электростимуляция мышц, применяемая при любом виде лечения. Она направлена на поддержание тонуса и предотвращение атрофии мышц, потерявших свою функцию после травмы спинного мозга. В некоторых случаях возможно восстановление их функционирования.

Реабилитация

Комплекс реабилитационных мер после компрессионных переломов подбирается индивидуально, с учетом всех сопутствующих патологий, степени травмы и скорости процессов заживления.

Как долго длится

В зависимости от степени повреждения, реабилитация может продолжаться от 3 месяцев. В случае сохранения двигательной активности и чувствительности в участках тела ниже места повреждения, полное восстановление бытовой трудоспособности может происходить в сроки от 45 до 90 дней.

При разрыве спинного мозга полноценная реабилитация невозможна и заключается в адаптации человека к новым условиям жизни. Производится обучение самообслуживанию, освоение профессий, не требующих активного передвижения.

ЛФК для реабилитации

Лечебная физкультура проводится как на ранних, так и на более поздних этапах реабилитации и разнится в зависимости от состояния пациента:

- На ранних этапах показана дыхательная гимнастика, упражнения с задействованием мелких групп мышц с целью предотвращения их атрофии и профилактики образования пролежней;

- На более поздних этапах проводятся упражнения с целью укрепления мышечного каркаса спины, восстановления функционирования частично или полностью парализованных конечностей. Хороший эффект оказывает плаванье.

Что используется при заживлении и реабилитации

В рамках медикаментозной терапии широко применяются препараты кальция и стронция, усиливающие минерализацию костной ткани (Остеогенон, Бивалос). Для ускорения восстановления структур спинного мозга возможно использование витаминов группы В, ноотропов (Актовегин, Пироцетам). В острый период показано использование диуретиков и глюкокортикоидов для устранения отека спинного мозга.

После подъема пациента с постели рекомендовано ношение корсета с целью снижения нагрузки на травмированный участок позвоночного столба. При частичном параличе нижних конечностей применяются ортезы (внешне скелеты), позволяющие самостоятельно передвигаться. Гипсовые повязки при лечении травм позвоночника и реабилитации не используются ввиду невозможности полноценной фиксации позвоночного столба.

Источник