Капсульный перелом

К повреждениям капсульно-связочного аппарата суставов относят растяжения, частичные и полные разрывы. Причины – травмы, при которых происходит временное расхождение суставных поверхностей за пределы сустава, растяжение и возвращение в исходное положение связок.

Клиническая картина

• Боль в области сустава, усиливающаяся при движении

• Область сустава увеличена в объёме (кровоизлияние, отёк)

• Нарушение функции.

Лечение

• Покой – кратковременная иммобилизация гипсовой лонгетой или мягкой фиксирующей повязкой

• Холод -в первые сутки, затем – тепло, УВЧ, фонофорез с гидрокортизоном, ЛФК, массаж

• Новокаиновые блокады для снятия боли

• При повреждениях связок суставов с нарушением их целости – иммобилизация гипсовой лонгетой в положении гиперкоррекции на 4-6 нед

• При неэффективности консервативного лечения – хирургическое восстановление целостности связок.

См. также Вывихи

МКБ

Т14.3 Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата сустава неуточнённой области тела

Справочник по болезням. 2012.

Смотреть что такое “ПОВРЕЖДЕНИЯ КАПСУЛЬНО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА СУСТАВОВ” в других словарях:

Коленный сустав – I Коленный сустав (articulatio genus) прерывистое синовиальное соединение бедренной, большеберцовой костей и надколенника. По форме и объему движений К. с. является сложным блоковидно вращательным суставом. Образован суставными поверхностями:… … Медицинская энциклопедия

Локтевой сустав – I Локтевой сустав (articulatio cubiti) сложное прерывистое сочленение плечевой кости с локтевой и лучевой костями предплечья. Л.с. объединяет плечелоктевой, плечелучевой и проксимальный лучелоктевой суставы. которые заключены в общую суставную… … Медицинская энциклопедия

Дисторсия – I Дисторсия (лат. distorsio, distortio искривление, выворачивание; синоним растяжение) закрытое повреждение капсульно связочного аппарата суставов без нарушения его анатомической непрерывности. Возникает в результате движений, необычных по… … Медицинская энциклопедия

Плечевой сустав – I Плечевой сустав (articulatio humeri) шаровидный сустав, образованный головкой плечевой кости и суставной впадиной лопатки. Суставная поверхность лопатки окружена кольцом фиброзного хряща так называемой суставной губой. Через полость сустава… … Медицинская энциклопедия

Суста́вы – (articulationes; синоним сочленения) подвижные соединения костей скелета, которые участвуют в перемещении отдельных костных рычагов относительно друг друга, в локомоции (передвижении) тела в пространстве и сохранении его положения. Различают… … Медицинская энциклопедия

Вы́вихи – (luxatio, единственное число) стойкое изменение правильных анатомических взаимоотношений (конгруэнтности) суставных поверхностей, сопровождающееся нарушением функции пораженного сустава. Термином «вывих» обозначают также нарушения взаимоотношений … Медицинская энциклопедия

Ко́нская стопа́ – (pes eguinus; синоним эквинусная стопа) деформация стопы, характеризующаяся ее стойким подошвенным сгибанием, так называемой эквинусной установкой. Нередко К. с. сочетается с другими деформациями стопы. Различают врожденную К. с. (встречается… … Медицинская энциклопедия

Мени́ски суставны́е – (menisci articulares: греч. meniskos лунный серп) две подвижные хрящевые прокладки серповидной формы, расположенные между суставными поверхностями периферических отделов бедренной и большеберцовой костей. М.с. обеспечивают конгруэнтность… … Медицинская энциклопедия

Лучезапястный сустав – I Лучезапястный сустав (articulatio radiocarpea) сочленение дистального конца лучевой кости предплечья с проксимальным рядом костей запястья. Функционально является частью сложного кистевого сустава, в который входят кроме лучезапястного сустава… … Медицинская энциклопедия

Мануа́льная терапи́я – (лат. manus рука, греч. therapeia лечение) комплекс лечебных приемов ручного воздействия, направленных на устранение боли и биомеханических нарушений при некоторых дистрофических процессах в позвоночнике и суставах. Различные системы так… … Медицинская энциклопедия

Источник

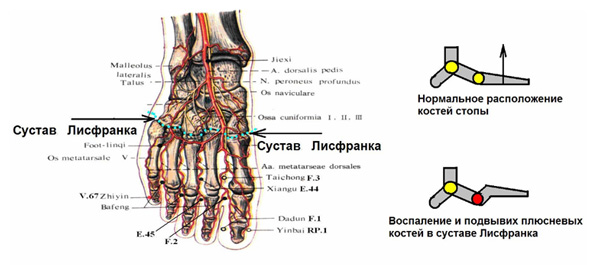

Средний отдел стопы представляет собой устойчивую систему, состоящую из ладьевидной, кубовидной и трёх клиновидных костей, связанных между собой достаточно прочными связками.

Основа стабильности сустава – второй метатарзально-клиновидный сустав. Это объясняется особенностью конфигурации второй клиновидной кости и мощной подошвенной связкой, соединяющей медиальную часть клиновидной и основные 2 плюсневые кости.

Механизм вывихов (переломовывихов) может быть различным: прямое сдавление или резкая нагрузка на фиксированную переднюю часть стопы с её отведением и подошвенным сгибанием. При этом возникает разрыв подошвенной связки, разрыв капсулы по тыльной поверхности, образование нескольких мелких остеохондральных фрагментов от суставных поверхностей. При продолжении воздействия может возникать вывих в остальных тарзо-метатарзальных суставах, который либо самостоятельно вправляется, либо нет, в связи с интерпозицией капсулы или костно-хрящевыми отломками.

Классификация

Myerson составил классификацию переломовывихов в суставе Лисфранка. Согласно этой классификации эти повреждения подразделяются на:

Полные вывихи (группа А):

- Латеральные,

- Тыльные,

- Подошвенные.

Неполные вывихи (группа В):

- Медиальные (В1),

- Латеральные (В2).

Дивергирующие (расходящиеся) вывихи (группа С):

- Неполные дивергирующие вывихи (С1),

- Полные дивергирующие вывихи (С2),

К классификационным признакам вывихов в суставе Лисфранка следует отнести ещё один – нестабильность (стабильность) повреждения. Вывихи в суставе Лисфранка часто остаются нестабильными после адекватной репозиции, что заставляет прибегать к дополнительной фиксации спицами или винтами.

Клиническая картина

Больные часто слышат треск в зоне разрыва связок, всегда возникает резкая боль, не позволяющая нагружать стопу, что делает ходьбу невозможной. Пострадавшие, вынужденные самостоятельно идти, отмечают ощущение пустоты в среднем отделе стопы. Очень быстро появляется и нарастает отёк тыла стопы, иногда уже через несколько часов появляются массивный кровоподтек и фликтены.

Диагностика

Диагностика неполных вывихов может оказаться непростой и требующей серьёзного внимания.

Одним из основных диагностических рентгенологических тестов является наличие несовпадений медиальных краёв оснований второй плюсневой и второй клиновидной костей на рентгенограмме стопы в переднезадней проекции.

Вторым рентгенологическим тестом подвывиха является несовпадение линии по медиальной поверхности четвертой плюсневой кости и медиального края кубовидной на рентгенограмме в косой проекции. Murphy добавляет к перечисленным следующие признаки частичного вывиха: дисконгруентность 1-го метатарзально-клиновидного сустава, наличие симптома «пятна», свидетельствующего о разрыве связок, возможность подвывиха в ладьевидно-клиновидном суставе и компрессионного перелома кубовидной кости.

Casillas настаивает на проведении тестов на стабильность повреждения (или самопроизвольного вправления) путём сгибания/разгибания и аддукции/абдукции.

КТ помогает уточнить характер смещения и величину остеохондральных фрагментов.

При помощи МРТ обнаруживается отёк, распространённость кровоизлияний, удаётся дифференцировать полные или частичные разрывы связочно-капсульного аппарата.

Лечение сустава Лисфранка

Все растяжения (1-2 степени) лечатся консервативно в съёмной гипсовой повязке с дозированной нагрузкой и последующей реабилитацией.

Повреждения 3 степени Casillas подразделяет на «нестабильные смещенные» и на подвывихи/вывихи. Все требуют активного хирургического лечения. При повреждении первой группы показана фиксация спицами с иммобилизацией короткой гипсовой повязкой на 8-10 недель.

Спицы диаметром 2 мм вводятся в 1 плюсневую и медиальную часть 1 клиновидной, в основание 2 плюсневой и в 1 клиновидную, а если необходима дополнительная фиксация, то и в основание 3 плюсневой и в среднюю клиновидную кость. В качестве завершающего этапа операции следует наложение задней гипсовой лонгеты. Через 10 дней осмотр стопы и замена лонгеты на гипсовый сапожок на срок 4-6 недель. Общий срок иммобилизации составляет 6-8 недель.

Результаты во многом зависят от величины первичного смещения и качества репозиции. При отсутствии смещения или при анатомической ранней репозиции результаты вполне удовлетворительные.

При выраженных смещениях выбор метода фиксации зависит от стабильности репозиции и сроков, прошедших с момента травмы. Так, при острых, нестабильных после вправления, вывихах можно ограничиться фиксацией спицами, при застарелых переломовывихах приходится прибегать к фиксации винтами.

При наиболее тяжёлых дивергирующих полных вывихах стопы для стабилизации, репозиции и профилактики вторичных смещений иногда приходится производить фиксацию всех тарзо-метатарзальных суставов спицами и винтами.

Остеосинтез винтом (винтами) проводится под спинальной анестезией или наркозом в условиях обескровливания конечности. Разрез 5-6 см по тыльной поверхности над основанием 2 плюсневой кости. Мягкие ткани тупо разводятся. После рассечения retinaculum разгибателей выделяется и отводится глубокий малоберцовый нерв и тыльная артерия стопы.

Вскрывается капсула 2 тарзо-метатарзального сустава и осуществляется ревизия сустава и интервала между основаниями 1-2 плюсневых костей. Анатомическая репозиция осуществляется вытяжением за 2 палец и давлением пальцем. Правильность репозиции контролируется при помощи ЭОП и производится временная фиксация 1-2 спицами. Затем выполняется остеосинтез 2 винтами так же под контролем флюороскопии. Один винт вводится из основания 2 плюсневой кости в медиальную часть 2 клиновидной кости, а второй – в среднюю клиновидную.

Послойный шов раны, задняя гипсовая лонгета на 8-10 дней. После снятия швов с кожной раны накладывается гипсовый сапожок с вгипсованной стелькой-супинатором на 6 недель. Следующим этапом является наложение съёмного гипсового сапожка с разрешением движения в голеностопном суставе и суставах стопы ещё на 4 недели. Общий срок запрета на нагрузки составляет 10-12 недель. Через 4-6 месяцев винты можно удалять.

Источник

Второе место после повреждений менисков занимают различной степени тяжести повреждения капсуло-связочного аппарата (КСА) коленного сустава (до 52%). Эти повреждения чаще возникают при занятиях спортом, особенно контактными видами (футбол, хоккей), а также такими, где часто возможно возникновение резких выраженных нагрузок (горные лыжи, гимнастика и пр.). Большое количество дорожно-транспортных происшествий, особенно с вовлечением мотоциклов, а также травма пассажира автомобиля при столкновении с ударом согнутыми коленными суставами о приборную доску, также являются частыми причинами повреждений КСА коленного сустава.

Механизм травмы. Связочные структуры чаще травмируются в результате непрямого воздействия, передающегося костями сустава, реже при прямой травме.

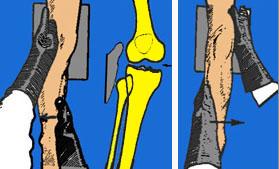

Известно 4 основных механизма возникновения разрыва капсуло-связочных структур коленного сустава:

1. Отведение, сгибание и наружная ротация голени относительно бедра (рис. 31, 1) – наиболее частый механизм, возникает в спортивных соревнованиях, когда развиваются силы отведения и сгибания в коленном суставе, а голень ротируется кнаружи относительно бедра вдоль своей продольной оси под воздействием веса тела. Подобный механизм вызывает повреждение на медальной поверхности коленного сустава, выраженность которого зависит от величины и рассредоточения приложенной силы. Первоначально поврежденными структурами будет комплекс большеберцовой коллатеральной связки. Если продолжается действие повреждающей силы, то дальше вовлекается передняя крестообразная связка. Одновременно может повредиться и медильный мениск.

2. Приведение, сгибание и внутренняя ротация голени относительно бедра (рис. 31, 2) – встречается несколько реже и вызывает повреждение латеральной части КСА коленного сустава. Вначале повреждается малоберцовая коллатеральная связка и дальше, сухожилия подколенной и двуглавой мышц, tractus iliotibialis, может пострадать малоберцовый нерв и в финале действия этих сил вовлекаются одна или обе крестообразные связки.

1 2

3 4

Рис.31. Механизмы повреждения КСА.

3. Переразгибание в коленном суставе (рис. 31, 3) – силы, действующие в прямом направлении на разогнутый коленный сустав, вызывая гиперэкстензию, обычно влекут повреждение передней крестообразной связки или, если силы действуют продолжительно и с большой силой, происходит растяжение с последующим разрывом задней капсулы сустава и задней крестообразной связки.

4. Смещение голени в передне-заднем направлении (31, 4) – силы, действующие на согнутый коленный сустава в передне-заднем направлении, как при типичной травме – ударе о приборную доску автомобиля, вызывают или повреждение передней или задней крестообразной связки в зависимости от направления смещения голени.

Выделяют 3 степени в нестабильности коленного сустава, проявляющееся при исследовании сустава при помощи тестов нагрузки и обозначаемая ( + ):

1 ( + )показывает, что суставные поверхности расходятся в пределах не более 5мм;

2 ( ++ ) показывает, что расхождение составляет от 5 до 10мм;

3 ( +++ ) показывает, что расхождение превышает 10мм.

Возникшую нестабильность коленного сустава можно определять лишь по направлению смещения голени по отношению бедра. Существуют следующие классификации нестабильности коленного сустава при повреждении его связочных групп:

А. Одноплоскостная неустойчивость (простая или прямая )

Одноплоскостная медиальная

Одноплоскостная латеральная

Одноплоскостная задняя

Одноплоскостная передняя

Б. Ротационная неустойчивость

Передне-медиальная

Передне-латеральная

Задне-медиальная

Задне-латеральная

В. Комбинированная неустойчивость

Передне-латеральная – задне-латеральная ротационная

Передне-латеральная – передне-медиальная ротационная

Передне-медиальная – задне-медиальная ротационная

Основное осложнение, возникающее при нелеченной неустойчивости сустава – это быстро развивающийся дегенеративно-дистрофический процесс суставного хряща, клинически выражающийся в виде деформирующего артроза.

Хроническая нестабильность коленного сустава является причиной развития деформирующего артроза у 21- 29,5% больных

Чем больше срок после травмы, тем больше в клинике хронической нестабильности начинают преобладать признаки деструктивного процесса хрящевого покрова сустава.

Рентгенография.

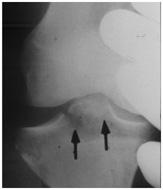

Обзорная рентгенография в двух проекциях является основной диагностической процедурой для определения отрыва связочных структур с костным фрагментом прикрепления и обнаружения возможных сопутствующих заболеваний или дисплазии сустава. Чаще других этим способом обнаруживается отрыв передней крестообразной связки с костным фрагментом межмыщелкового возвышения (рис. 32), особенно у пациентов подросткового возраста.

Рис. 32. отрыв передней крестообразной связки с костным фрагментом межмыщелкового возвышения.

Рентгенологическое исследование коленного сустава при повреждении комплекса большеберцовой коллатеральной связки может выявить наличие костного фрагмента в области прикрепления связки к надмыщелку бедренной кости.

С целью объективизации рентгенологического исследования и возможности оценки степени повреждения связочных структур существует способ стрессовой рентгенографии (рис. 33).

а б

Рис.33. Стрессовая рентгенография: а – при повреждении внутренней боковой связки; б – при повреждении наружной боковой связки.

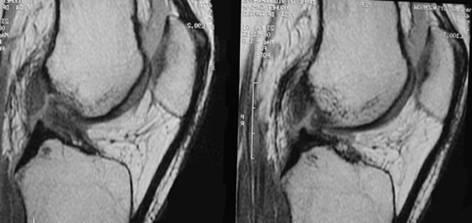

Магнитно-резонансная томография

Современные методы магнитно-резонансной томографии могут определить как нормальное состояние крестообразных и коллатеральных связок, так и их патологию.

Внешний вид ПКС на МРТ представлен в виде непрерывного черного (низкой интенсивности) образования, различной плотности (рис. 34).

Рис. 34. МРТ коленного сустава, стрелкой указана передняя крестообразная связка в норме.

При остром повреждении ПКС представлена в виде разволокненных тонких волокон или извилистой линии или чрезмерно вогнутой верхней тени связки. Часто обнаруживается гематома в области бедренного прикрепления связки, локализации наиболее частого места разрыва (рис. 35).

Рис. 35. МРТ коленных суставов: стрелкой указаны разрывы передней крестообразной связки и гематома.

Задняя крестообразная связка (ЗКС) на МРТ имеет более четкий структурный вид, чем ПКС (рис. 36, а). Разрыв ЗКС проявляется нарушением регулярности волокон связки, расширением ее тени и усилением сигнала (рис. 36, б).

а б

Рис. 36. МРТ коленных суставов: а – задняя крестообразная связка в норме; б – разрыв задней крестообразной связки.

Большеберцовая коллатеральная связка представлена на МРТ (рис. 37, 1) темными, тонкими пучками низкой интенсивности, проходящими от медиального надмыщелка бедренной кости к проксимальному медиальному метаэпифизу большеберцовой кости. Они переплетаются с темными контурами кортикальных отделов бедренной и большеберцовой костей. В норме определяется промежуток между медиальными капсулярными связками и прикреплением менисков (рис. 37,2) из-за наличия бурсы или жировой ткани (рис. 37,3).

1

2

3

5

4

6

Рис. 37. МРТ коленного сустава.

На латеральной поверхности коленного сустава в норме на МРТ различают следующие поддерживающие структуры: малоберцовая коллатеральная связка (рис. 37,4), идущая от латерального мыщелка бедренной кости несколько наклонно и кзади в дистальном направлении, переплетаясь там со второй структурой – сухожилием двуглавой мышцы (рис. 37,6). Сухожилие подколенной мышцы (рис. 37, 5) – третья структура этого отдела, которая начинается проксимально сразу ниже области отхождения малоберцовой коллатеральной связки от надмыщелка бедра, затем поворачивается медиально и пенетрирует латеральный мениск, Последнее образование – tractus iliotibialis. Его расположение более вентральное по сравнению с остальными, tractus проходит параллельно бедру и прикрепляется к бугорку Gerdy на латеральном мыщелке большеберцовой кости.

Все медиальные и латеральные поддерживающие связки должны быть гомогенно темными на МРТ и иметь при разогнутом положении коленного сустава четкие прямые контуры. Любое расширение контуров, нарушение их протяженности, смещение, увеличение интенсивности сигнала, а также извилистость краев структуры расценивается как симптомы повреждения.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник