Как лечили переломы на войне

Полвека назад медицина ещё не располагала таким широким арсеналом врачевания различных недугов. Приходилось обходиться тем, что было под рукой. Как лечили солдат во время Великой Отечественной войны — читайте в нашем материале

Именно во время Второй мировой войны в СССР началась эпоха антибиотиков: в 1942 году был синтезирован пенициллин, а в 1944-м проведены его испытания в полевых госпиталях. Этот препарат спас жизнь тысячам раненых, считавшимся безнадёжными. Тем не менее решающего значения для организации медицинской помощи на фронте пенициллин не оказал — первый советский антибиотик производили в то время пока ещё в очень незначительных объёмах. Массовое производство началось уже в послевоенные годы.

На войне, как известно, все средства хороши, в том числе и для лечения различных недугов. Сейчас в это трудно поверить, но несколько десятилетий назад врачевали раны вот такими необычными способами.

На рану — соль и гипс

На обширные рваные раны солдатам накладывали хлопчатобумажную ткань, смоченную в растворе… обычной поваренной соли. Это помогало избежать гангрены. На третий-четвёртый день рана становилась чистой. Если у солдата был ещё и перелом, тогда сразу после снятия солёной повязки раненую руку или ногу гипсовали и пациента отправляли в госпиталь.

Благоприятное воздействие соли объясняется тем, что она поглощает жидкость из раны, оставляя нетронутыми эритроциты, лейкоциты и живые клетки крови и тканей. Положительный эффект во многом зависел от воздухопроницаемости и гигроскопичности солевой повязки. При этом концентрация не должна была превышать двух чайных ложек соли на стакан воды.

Заменитель крови

Когда не хватало крови, солдатам переливали… морскую воду. И, надо отметить, весьма успешно!

Солевой раствор морской воды, содержащий практически всю таблицу Менделеева, близок по составу к человеческой крови. Морская вода активизирует все процессы, протекающие в организме, укрепляет иммунитет и помогает ему бороться с возбудителями различных заболеваний. Минералы в ней содержатся в ионизированной форме, поэтому она оказывает ощелачивающее действие на организм, что положительно сказывается на состоянии здоровья.

Однако, даже самый идеально сбалансированный солевой раствор мог лишь на очень непродолжительное время восполнить потерю жидкости.

Фото: shutterstock.com / Sergey Kamshylin

Парафинотерапия

Медицина в годы Великой Отечественной войны не могла обойтись без парафина. Его назначали при отёках после ранений, долго не проходящих язвах, при поражении периферических нервов, применяли при гнойных ранах и свежих переломах.

Методика была проста: рану обрабатывали спиртом и йодом, после чего наносили кисточкой разогретый парафин, сверху накладывали марлевую повязку или бинт, также пропитанный горячим парафином. Такие аппликации оказывали продолжительное и глубокое тепловое воздействие на кожу, мышцы и близко расположенные внутренние органы. Тепловые процедуры оказывали болеутоляющее и противовоспалительное действие. Во время парафинотерапии в прогреваемой области расширялись капилляры, улучшалось кровообращение, активизировался обмен веществ, что помогало быстрее срастаться сломанным костям и восстанавливаться повреждённым периферическим нервам.

Как справлялись с болевым шоком

Раненого в состоянии болевого шока старались уложить так, чтобы кровь могла нормально циркулировать, а голова находилась не выше тела. Обезболить рану пытались с помощью хлорэтила (сейчас его используют только в качестве средства для кратковременного обезболивания кожных покровов). Уже потом, когда больной поступал в госпиталь, ему делали инъекции новокаина и использовали эфир и хлороформ, которые позволяли забыть о боли.

То, что творила советская военная медицина в годы Великой Отечественной войны, без преувеличения можно назвать подвигом. Благодаря стараниям врачей, фельдшеров, медсестёр и санитаров более 70% раненых и 90% больных солдат смогли снова вернуться на фронт. Военные медики внесли свой весомый вклад в дело общей победы над врагом.

Источник

Лечение переломов в боевых условиях. Боевые ранения детейПринципы «контроля повреждений», касающиеся ортопедических повреждений и принятые медициной мирного времени, являются принципами первоначального лечения и в боевых условиях. В ходе военных конфликтов современности, благодаря разработке многочисленных и полностью портативных систем наружной фиксации переломов, именно они выходят на первый план в оказании помощи раненым с этими типами повреждений. Эффективность использования этих устройств обусловлена целым рядом причин. Одной из них является возможность уменьшения нуждаемости в эвакуационных мероприятиях. После того, как раненому с переломом будет выполнена обработка раны и временная наружная стабилизация, его состояние улучшится и он может быть эвакуирован в менее срочном порядке. Кроме того, в ходе транспортировки раненый будет испытывать меньше страданий, обусловленных болевым синдромом. По прибытии в подразделение следующего уровня уже не будет необходимости в срочной транспортировке этого раненого в операционную. Окончательная фиксация перелома может быть выполнена либо на месте, либо по прибытии в США в госпиталях IV уровня. Наружные фиксаторы также часто применяются при реконструкциях сосудов или наложении шунтов, когда их использование является более эффективным по сравнению с наружными шинами. Поскольку не все хирургические подразделения II уровня имеют в штате ортопедов, общие хирурги также должны владеть методиками наружной фиксации переломов, тем более после ознакомления с соответствующим простым оборудованием. Еще одной областью применения наружных фиксаторов были пострадавшие со стороны иракского населения, которые в силу ряда причин не могли оставаться на территории объединенных сил США и возвращались на долечивание в гражданские медицинские учреждения Ирака. Государственная система медицинской помощи в Ираке довольно сильно зависима от помощи извне, в связи с военными действиями уровень здравоохранения там весьма далек от того, к которому привыкла западная цивилизация.

Во многих случаях наружная фиксация переломов является и окончательным методом лечения. Однако никогда не следует забывать о том, что то, что мы считаем хорошим в данный момент будет оставаться таким и дальше. Особенно если принимать во внимание, что иногда эти операции выполнятся общими хирургами. Точных показаний к применению наружного фиксатора вместо наружной иммобилизации шинами не установлено. Показанием к наложению наружного фиксатора может также быть необходимость наблюдения за мягкими тканями в процессе транспортировки раненого, если сопутствующие ранения исключают возможность иммобилизации шинами, например, при переломе бедра и травме органов брюшной полости или у пациентов с обширными ожогами. Выбор метода первичной стабилизации конкретного перелома основывается на опыте хирурга, доступности расходных материалов и состоянии пациента. Преимуществами наружной фиксации является возможность доступа к мягким тканям, возможность применения при политравме, минимальное влияние на общее состояние пациента. Недостатками являются возможность развития общих и местных инфекционных осложнений в зоне введения чрескостных элементов, а также отсутствие поддержки фиксаторами мягких тканей по сравнению с шинами. Преимуществом транспортной иммобилизации шинами является то, что их применение дает больше возможностей для выбора метода стабилизации перелома на конечном этапе эвакуации, они обеспечивают хорошую поддержку для мягких тканей, наконец, они просты в применении. Недостатками являются отсутствие доступа к мягким тканям и невозможность применения при политравме. В отличие от гражданских травматологических центров, применение интрамедуллярного стержневого остеосинтеза переломов длинных трубчатых костей в условиях военно-полевых госпиталей противопоказано ввиду различных причин как логистического, так и физиологического характера. Боевые ранения у детейДанный вопрос заслуживает упоминания скорее ввиду не каких-либо особенностей лечения ранений, а с точки зрения логистики. В современных военных медицинских подразделениях отсутствует специализированное оснащение, предназначенное для лечения детей (эндотрахеальные трубки, плевральные дренажи и т.д.). Дети, к сожалению, нередко становятся невинными жертвами боевых действий и им необходимо оказывать помощь. Каждый хирург должен знать возможности собственного подразделения, а также примерный возрастной состав потенциальных раненых. В случаях, когда существует вероятность поступления раненых детей, необходимо, чтобы подразделение было обеспечено соответствующим оборудованием и подготовленным персоналом. – Также рекомендуем “Средства транспортировки раненых в бою. Мониторинг” Оглавление темы “Военно-полевая травматология”:

|

Источник

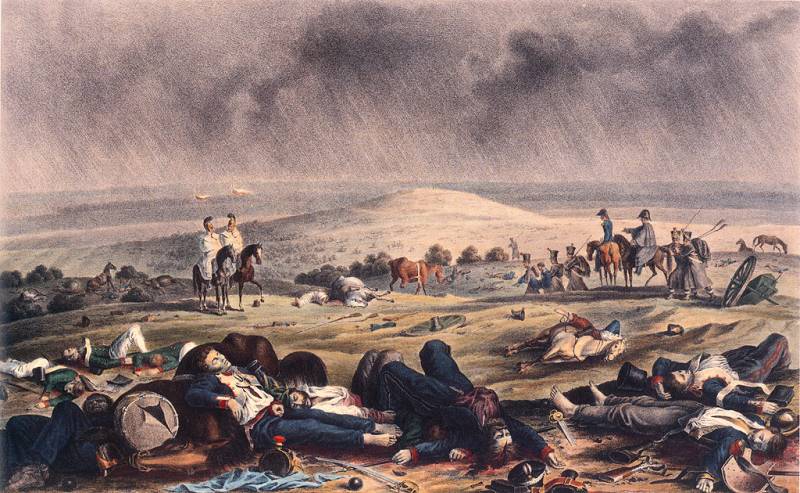

На переднем крае медицины

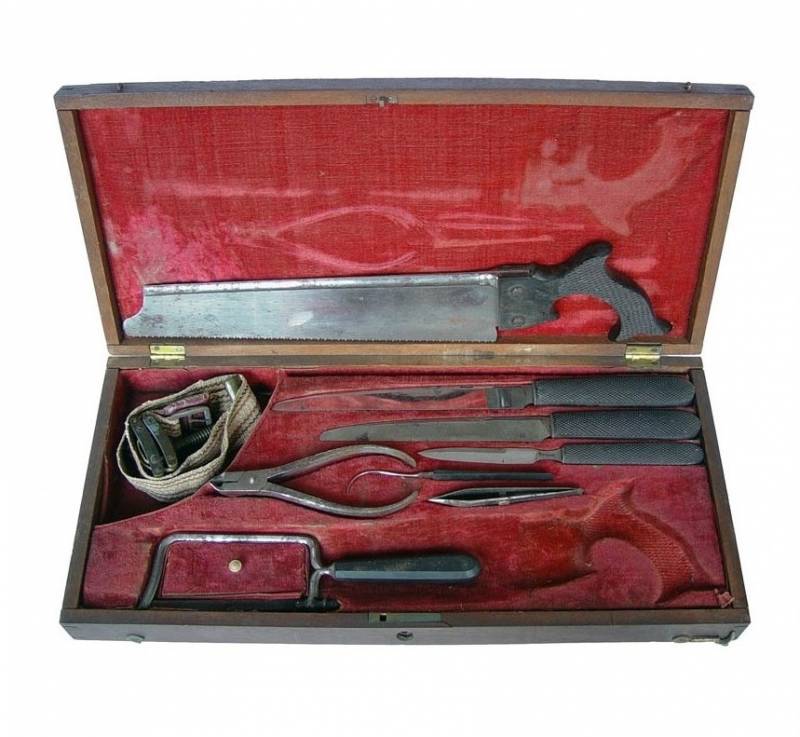

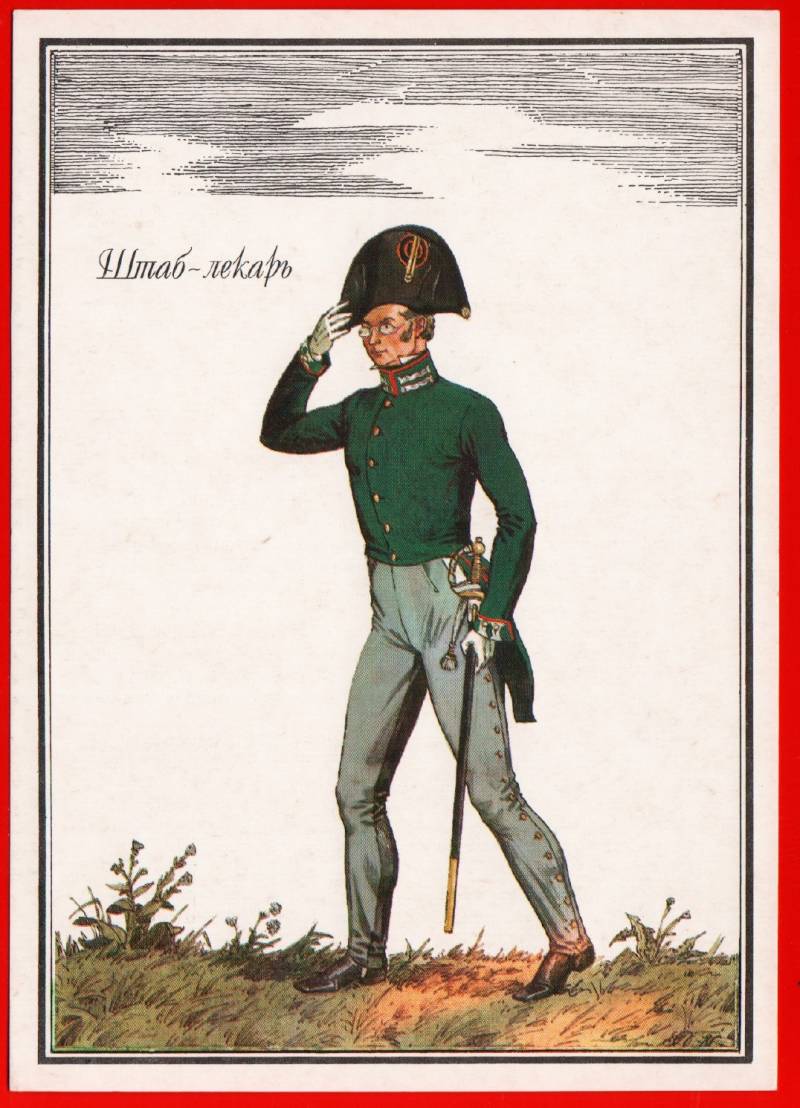

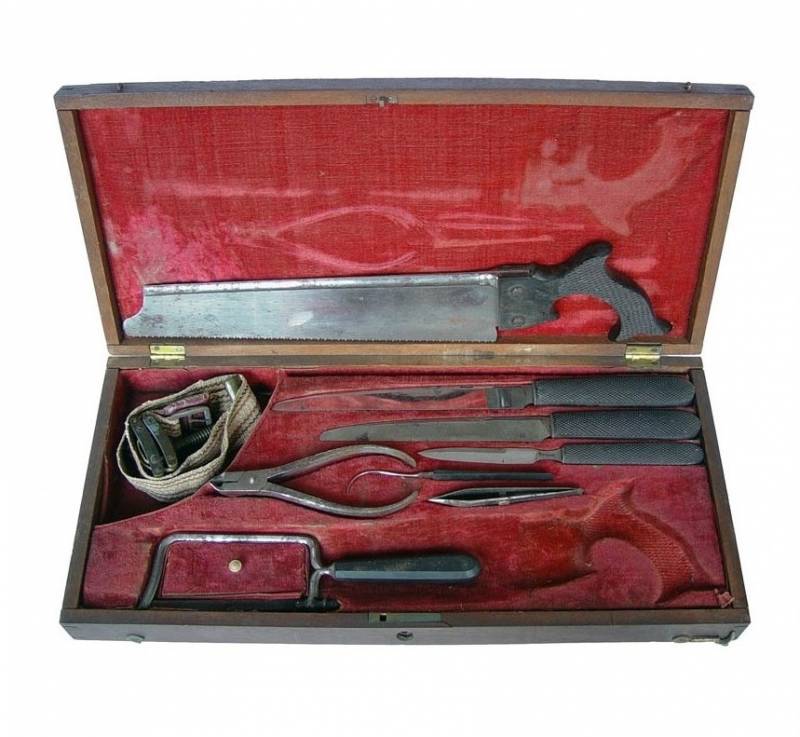

Как уже говорилось ранее, главным поражающим фактором на полях Отечественной войны было огнестрельное оружие. Так, в Бородинском сражении доля таких раненых в госпиталях составляла порядка 93%, из которых с пулевыми ранами было от 78% до 84%, остальные были поражены артиллерией. Можно также предположить, что ранения от сабель, палашей и пик были гораздо смертоноснее, и несчастных просто не успевали доставить до пунктов перевязки и госпиталей. Как бы то ни было, полевым врачам приходилось иметь дело преимущественно с огнестрельными ранениями. Для этого на созданном Яковом Виллие в 1796 году инструментальном заводе изготавливали военно-медицинские наборы – корпусный, полковой и батальонный. Самым простым, естественно, был батальонный, в который входили всего 9 приспособлений для резекции и ампутации. В полковом наборе было уже 24 медицинских инструмента, позволяющих, помимо прочего, проводить соединения и разъединения тканей. Корпусный медицинский набор состоял из 106 (по другим данным, 140) приспособлений, с помощью которых уже можно было оперировать тяжелые черепно-мозговые ранения.

С чего же начинал работу с пациентом лекарь в военно-временном госпитале? Прежде всего определялась глубина пулевого ранения и наличие в ней инородных тел. Хирург при необходимости вынимал осколок или пулю пальцами, щипцами, лопаткой и другими подходящими приспособлениями.

В исторической литературе остались воспоминания офицера русской армии, иллюстрирующие будни госпиталя:

«Раздвинули толпу, и меня мои провожатые представили врачу, который с засученными по локоть рукавами стоял у доски, обагренной кровью… На спрос лекаря, где моя рана, я указал, и сподвижники его, фельдшера, посадив на доску меня, чтобы не беспокоить раненой ноги, размахнули ножом рейтузы и сапог и, обнажив мою ногу, пробовали рану, говоря доктору, что рана моя странная: отверстие одно, а пули не ощупали. Я просил самого доктора внимательнее осмотреть и объяснить мне откровенно, останусь ли я с моей ногою или должен с нею проститься. Он также зондом пробовал и сказал: «Что-то задевает», и просил дозволения испытать; пальцем он всунул в рану, боль была нестерпимая, но я мужался, не показав при всем этом ни малейшей слабости. Обшарив, лекарь, по кости моей сказал, что пуля ущемлена в кости, и вынуть оттуда трудно, и нелегко переносить операцию, «но уверяю вас благородным словом, возразил доктор, что рана неопасна, ибо кость не перешиблена; позвольте, я сам вам перевяжу рану, и вы можете отправиться куда угодно». Не прошло минуты, рана перевязана, причем объявил мне доктор, что до 3 суток не касаться моей раны и перевязки».

Полевой или батальонный хирургический набор

Кровотечения, которые были неизбежны при ранениях на поле боя, купировались перетягиванием жгутами, укладкой снега или льда («унимание стужей»), а также тампонацией, к примеру, жеваной бумагой. Могли при необходимости прижечь раскаленной сталью, нередко в этой роли выступал клинок подходящей сабли или палаша. В те времена уже были знакомы со способами перевязки крупных кровоточащих артерий и, если позволяло время и присутствовал опытный врач, то такая филигранная операция проводилась с использованием артериального крючка. Для промывания раны применяли красное вино или чистую прохладную воду, в которую часто добавляли соль с известью. Далее следовало высушивание и тугая перевязка раны. Иногда зияющие раны скрепляли пластырем или просто зашивали. Солдат перевязывали подручными материалами, а для генералов и офицеров использовали батистовые платки. Как уже говорилось ранее, основной опасностью ранений, особенно огнестрельных, было развитие «антонова огня», или анаэробной инфекции. Боролись с этим «не иначе, как чрез нагноение», которое регулярно освобождали от гноя или «испражняли». В некоторых случаях мелкие осколки и пули специально не вынимали из неглубоких ран, а ждали, пока инородное тело не выйдет вместе с гноем. «Испражняли» рану, выпуская кровь из близлежащих вен, а также рассекая ланцетами кожу вокруг раневых «губ». В некоторых случаях положительную роль играли личинки мух, которые нередко от антисанитарии заводились в гноящихся ранах – под наблюдением врачей насекомые очищали раны и ускоряли заживление. Не забывали русские лекари и про пиявок – их прикладывали к воспаленным тканям для удаления «плохой» крови. Все хирургические процедуры, как можно понять из описания, были крайне болезненными для раненых. Стараясь избегать смерти от «нервного потрясения» (болевого шока), врачи в самые критические моменты обезболивали солдат обычной водкой, а офицерам для этой цели полагались уже опий и “сонные зелья”. В первую очередь такая нехитрая анестезия применялась при ампутациях конечностей. В русской армии лишением людей рук и ног не злоупотребляли, как во французских войсках, где практиковалось предохранительная ампутация, но часто без нее обойтись было нельзя. Смертность после таких операций была достаточно высока, а наибольшие сложности у врачей вызвали высокие травматические ампутации бедра и плеча от пушечного ядра или сабли. В таких случаях приходилось полностью удалять остатки конечности, что чаще всего приводило к смерти несчастного.

Инструменты для ампутации

При ампутации мягкие ткани рассекались ланцетами и ампутационными ножами, а кости перепиливались специальными пилами. Настоящим бедствием при тяжелых пулевых ранениях становилось инфекционное воспаление костной ткани (остеомиелит, или «костоед», который однозначно становился диагнозом к ампутации конечности).

В воспоминаниях участников событий Отечественной войны есть такие холодящие кровь строки:

«Резатели обмыли рану, из которой клочьями висело мясо и виден был острый кусок кости. Оператор вынул из ящика кривой нож, засучил рукава по локоть, потом тихонько приблизился к поврежденной руке, схватил ее и так ловко повернул ножом выше клочьев, что они мигом отпали. Тутолмин вскрикнул и стал охать, хирурги заговорили, чтобы шумом своим заглушить его, и с крючками в руках бросились ловить жилки из свежего мяса руки; они их вытянули и держали, между тем оператор стал пилить кость. Это причиняло, видно, ужасную боль. Тутолмин, вздрагивая, стонал и, терпя мучение, казался изнеможенным до обморока; его часто вспрыскивали холодною водою и давали ему нюхать спирт. Отпиливши кость, они подобрали жилки в один узелок и затянули отрезанное место натуральною кожею, которая для этого была оставлена и отворочена; потом зашили ее шелком, приложили компресс, увязали руку бинтами – и тем кончилась операция».

Важное значение в терапии играли лекарственные средства, которые в те времена не отличались разнообразием. Русские врачи использовали камфору и ртуть, тщетно надеясь на их мнимое противовоспалительное и успокаивающее действие. Для лечения нарывов применяли «шпанскую мушку», раны заживляли оливковым и подсолнечным маслом, уксусом останавливали кровотечения, а опий, помимо его анестетического эффекта, использовался для замедления перистальтики кишечника, что помогало при ранениях брюшной полости.

Лучшие в своем деле

Хирург военно-полевого госпиталя начала XIX века должен был уметь проводить шесть видов операций: соединения, разъединения, извлечение инородных тел, ампутацию, дополнение и выправление. В наставлениях требовалось при первой перевязке раны проводит её расширение «для того, дабы переменить свойство оной и дать ей вид свежей и кровавой раны».

Особый акцент был на расширении ран конечностей в областях с большой мышечной массой:

«Раны членов, из многих мускулов состоящих и крепкою сухожильною перепонкою облеченной, непременно должны быть расширены, что разумеется о пострелинах ляжки, икры и плеча. Разрезы вовсе не нужны и бесполезны в местах, по большей части из костей состоящих и в коих весьма мало имеется мышечного существа. Под сими местами разуметь должно голову, грудь, руку (исключая ладонь), ногу, нижнюю часть икры и сочленные составы».

Историк медицины доктор наук, профессор С. П. Глянцев в своих публикациях приводит пример лечение травматических аневризм (полостей) крупных кровеносных сосудов. Раненым прописывали

«отвращение всякого сильного движения сердца и крайнее спокойствие души и тела: прохладную атмосферу и диэту, умаление количеств крови (кровопускание), утоляющие (замедляющие) движение сердца селитру, наперстянку, ландыш, минеральную воду, наружное употребление стужи, стягивающие средства и легкой прижимности как всего члена, так особливо главного ствола артерии».

Контузии в русских госпиталях лечили просто покоем и наблюдением за больным, ожоги обильно смазывали сметаной, медом, маслом и жиром (что часто вызывало осложнения), отморожения лечили ледяной водой или снегом. Однако подобное «согревание» отмороженной конечности приводило часто к гангрене со всеми вытекающими последствиями.

При всей эффективности работы военно-полевой медицины русской армии существовал один серьезный недостаток, выразившийся в устаревшем на то время лечении переломов. На войне для иммобилизации конечностей применяли лубки или «аппараты к перевязки переломов», в то время как врач из Витебска Карл Иванович Гибенталь предлагал использовать гипсовые повязки. Но отрицательная рецензия профессора Санкт-Петербургской медико-хирургической академии И. Ф. Буша исключила использования гипса для иммобилизации переломов. В практику русских военно-полевых врачей гипсование переломов пришло только в эпоху легендарного Николая Ивановича Пирогова.

Немаловажным фактором, который влиял на эффективность медицинской службы русской армии, был хронический некомплект личного состава – в войне участвовало всего 850 врачей. То есть на одного врача приходилось сразу 702 солдата и офицера. К сожалению, нарастить численность армии в то время России было проще, чем снабдить необходимым количеством врачей. При этом русским военным лекарям удалось совершать немыслимые подвиги – смертность в госпиталях составляла мизерные для того времени 7-17%.

Важно отметить, что сберегательная тактика лечения ранений конечностей положительно сказалась на судьбе ветеранов войны 1812 года. Многие тяжелораненые солдаты продолжали службу в течение пяти-шести лет после окончания войны. Так, в списке солдат лейб-гвардии Литовского полка, датированным 1818 годом, можно найти такие строки:

«Рядовой Семен Шевчук, 35 лет, ранен в правую ногу ниже колена с повреждением костей и жил, отчего худо владеет оною; также ранен в колено левой ноги. В гвардейский служащий инвалид.

Рядовой Семен Андреев, лет от роду 34. Ранен в бедро левой ноги навылет с повреждением жил, отчего худо владеет оною. В гвардейский гарнизон.

Рядовой Дементий Клумба, 35 лет. Ранен в правую руку у плеча, а также в левую ногу, отчего худо владеет как рукою, так и ногой. В гвардейский гарнизон.

Рядовой Федор Моисеев, 39 лет. Ранен в левую руку с раздроблением костей, отчего худо владеет оною; также и в правой от нарыва повреждены жилы, отчего сведен указательный палец. В гвардейский служащий инвалид.

Рядовой Василий Логинов, 50 лет. Ранен картечью в плюсну левой ноги с раздроблением костей. В гвардейский служащий инвалид.

Рядовой Франц Рябчик, 51 год. Ранен пулею в правую ногу ниже колена и в левую ногу в бедро с повреждением костей. В гарнизон».

Героев войны с достаточно тяжелыми ранениями демобилизовали только в 1818 году. Во Франции же в это время торжествовала тактика предупредительной ампутации, и солдаты с подобными ранениями гарантированно оставались без фрагментов рук и ног. В русских госпиталях инвалидность пациентов при выписке не превышала обычно 3%. Стоит помнить, что работать военным врачам пришлось в эпоху, где не существовало эффективной анестезии, а об асептике с антисептикой вообще не подозревали.

Император Александр I в своем Манифесте от 6 ноября 1819 года отметил исключительную важность русской военной медицины на поле брани, чем выразил признательность врачам от современников и потомков:

«Военные врачи разделяли на поле сражения наравне с военными чинами труды и опасности, явив достойный пример усердия и искусства в исполнении своих обязанностей и стяжали справедливую признательность от соотечественников и уважение от всех образованных наших союзников».

Источник