Эмболия при переломе ребер

Жировая эмболия. Макроскопические признаки жировой эмболии

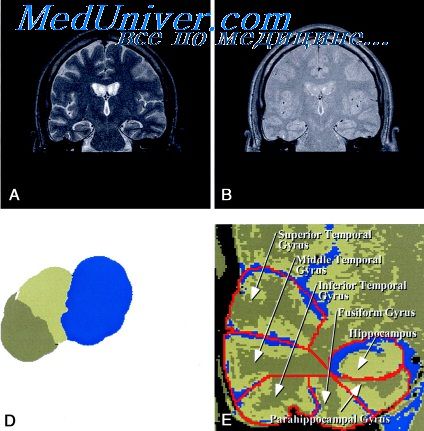

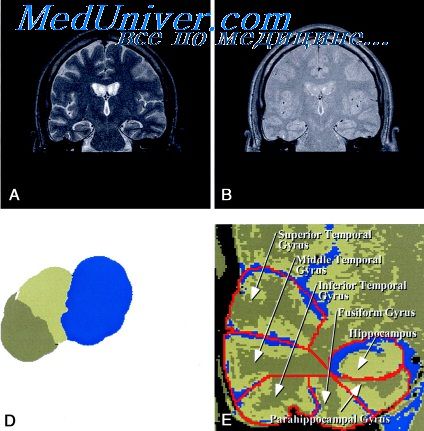

При механических травмах со смертельным исходом нередко встречается жировая эмболия. В узком понимании она представляет собой появление в кровеносном русле капель свободного жира диаметром 6—8 мкм и более. Если жир появился в результате травмы, то такую эмболию называют травматической. Наиболее часто ее отмечают при переломах длинных трубчатых костей.

Но она может возникать и при переломах плоских (кости таза, черепа, лопатки), губчатых костей (ребра), а также при травмах, где кости скелета целы, а имеются массивные ушибы или размозжение подкожной жировой клетчатки и мышц. Закрытые оскольчатые переломы костей с травматизацией окружающих мягких тканей часто приводят к жировой эмболии.

Следует, однако, иметь в виду, что не всегда имеется параллелизм между тяжестью повреждения и возникновением жировой эмболии; эмболия может развиться и при относительно небольших локальных повреждениях. Известны случаи тяжелых и даже смертельных осложнений жировой эмболией при операциях на костях.

Жировая эмболия может быть немедленной, т. е. возникающей в момент травмы или в ближайшие минуты после нее, а также ранней и поздней, развивающейся через несколько часов или суток.

Многие клиницисты различают легочную и мозговую (центральную) формы жировой эмболии, подчеркивая этим преобладание клинической картины осложнения.

Из области травмы капли жира всасываются в просвет поврежденных вен, которые (например, в костном мозге) по своему анатомическому строению не способны к спадению, затем с током крови попадают в правый желудочек сердца и далее в мелкие артерии и капилляры легкого. Здесь большая часть жировых капель (до 80%) застревает в сосудах, но часть их, диаметром до 10—12 мкм, может проходить в большой круг кровообращения через капилляры и артериовенозные анастомозы, диаметр которых от 30 до 60 мкм.

В результате возникает закупорка сосудов сердца, головного мозга, почек, реже печени. Поэтому в патологоанатомической картине строгого разграничения легочной и мозговой форм эмболии не делают.

Макроскопические признаки эмболии скудны. Отмечают петехиальные высыпания на коже и слизистых оболочках. Среди них наиболее характерными считают петехии плечевого пояса и верхней части туловища. При быстрой смерти наблюдают: в легких точечные кровоизлияния под плевру, неравномерное кровенаполнение (участки полнокровия чередуются с участками малокровия), некоторую отечность и эмфизему.

Если смерть наступила спустя несколько часов и суток после травмы, то эмфизема и отек усиливаются; при этом из-за видимых под плеврой кровоизлияний и очагов эмфиземы и появившихся относительно крупных геморрагических фокусов, а также очагов пневмонии, легкие приобретают мраморный вид. В головном мозге наблюдаются отек, полнокровие мягких мозговых оболочек, рассеянные точечные кровоизлияния типа мозговой пурпуры, в почках — полнокровие и единичные точечные кровоизлияния в слизистой оболочке чашек и лоханок.

Диагноз жировой эмболии с достоверностью может быть установлен только после микроскопического исследования (при условии исключения гнилостных изменений трупа). Для такого исследования нужно брать легкие (из нескольких участков), миокард правого и левого желудочков, головной мозг (кора и белое вещество больших полушарий, подкорковые узлы, сосудистое сплетение, мозжечок), спинной мозг, почки, а в некоторых случаях и другие органы.

Гистологические препараты для обнаружения жировой эмболии изготовляют методом замораживания или заливки в желатин.

– Также рекомендуем “Паренхимоклеточная жировая эмболия. Легкие при жировой эмболии”

Оглавление темы “Морфология ушиба отделов мозга. Эмболии различного генеза”:

1. Ушиб среднего уровня головного мозга. Признаки ушиба среднего мозга

2. Ушиб продолговатого мозга. Признаки ушиба желудочков мозга

3. Ушиб мозжечка. Морфология очага ушиба мозга

4. Нервные клекти в очаге ушиба. Перифокальные изменения в очаге ушиба

5. Жировая эмболия. Макроскопические признаки жировой эмболии

6. Паренхимоклеточная жировая эмболия. Легкие при жировой эмболии

7. Жировая эмболия сердца. Головной мозг и почки при жировой эмболии

8. Тромбоэмболия. Признаки и морфология тромбоэмболии

9. Воздушная эмболия. Признаки и морфология газовой эмболии

10. Травматический шок. Морфология травматического шока

Источник

Перелом ребер – это нарушение целостности одного или нескольких ребер в результате травматического воздействия. Сопровождаются интенсивной болью в груди, приводят к ограничению подвижности грудной клетки, по этой причине дыхание становится более поверхностным, что может вызвать нарушение легочной вентиляции. Множественные переломы ребер могут сочетаться с повреждением органов грудной клетки и представлять опасность для жизни пациента. Диагноз перелома ребер выставляется на основании данных рентгенографии, при необходимости проводится УЗИ плевральной полости и ее пункция.

Общие сведения

Перелом ребер – самое распространенное повреждение грудной клетки. Переломы ребер составляют около 16% от общего числа переломов. У пожилых людей переломы ребер встречаются чаще, что обусловлено возрастным уменьшением эластичности костных структур грудной клетки.

Неосложненные переломы одного-двух ребер хорошо срастаются и сами по себе не представляют угрозы для жизни и здоровья человека. Основная опасность при этой травме связана с нарушением дыхания, повреждением внутренних органов и развитием сопутствующих осложнений. Неосложненные переломы ребер встречаются в 40% случаев. Остальные 60% сопровождаются повреждением легких, плевры и органов сердечно-сосудистой системы. Множественные переломы ребер – серьезная травма, представляющая опасность как из-за возможного развития плевропульмонального шока, так и из-за резко возрастающей вероятности возникновения опасных для жизни осложнений.

Причины

Причиной перелома ребер может стать падение, прямой удар в область ребер или сдавление грудной клетки. Чаще всего ребра ломаются в месте наибольшего изгиба – по боковым поверхностям грудной клетки. При переломе одного ребра отломки смещаются очень редко. Множественные переломы ребер часто сопровождаются смещением отломков (перелом со смещением). При этом отломки своими острыми концами могут повредить плевру, легкие и межреберные сосуды.

Патанатомия

Грудь – это верхняя часть человеческого туловища. Костный каркас, защищающий сердце и легкие, называется грудной клеткой. Грудная клетка образована 12 парами ребер. Между ребрами расположены межреберные мышцы, сосуды и нервы. Сзади все ребра соединяются с позвоночником. В своей передней части десять пар верхних ребер заканчиваются хрящами. Эластичные реберные хрящи обеспечивают подвижность грудной клетки. Хрящи семи верхних пар ребер соединяются с грудиной. Хрящи VIII-X ребер соединяются друг с другом, а XI и XII ребра лежат свободно, не сочленяясь в передней части с другими костными структурами.

Изнутри грудная клетка выстлана соединительнотканной оболочкой (внутригрудной фасцией) сразу под фасцией расположена плевра, состоящая из двух гладких листков. Между листками есть тонкий слой смазки, позволяющий внутреннему листку плевры при дыхании свободно скользить относительно наружного. Ткань легкого образована мельчайшими полыми пузырьками – альвеолами, в которых, собственно, и происходит газообмен.

Повреждение плевры и легких нередко сопровождается развитием осложнений – гемоторакса и пневмоторакса. При гемотораксе кровь скапливается между наружным и внутренним листками плевры. При пневмотораксе в грудной клетке скапливается воздух. Легкое сдавливается, уменьшается в объеме, альвеолы спадаются и перестают принимать участие в дыхании. Перелом ребер с повреждением легкого может сопровождаться проникновением воздуха в подкожную клетчатку (подкожной эмфиземой). При повреждении межреберных сосудов может развиться обильное кровотечение в плевральную полость или мягкие ткани.

КТ ОГК (MIP): множественные переломы ребер, в т. ч. со смещением отломков.

Симптомы перелома ребер

Пациент жалуется на резкую боль в груди. Боль усиливается при дыхании, движениях, разговоре, кашле, уменьшается в покое в положении сидя. Дыхание поверхностное, грудная клетка на стороне поражения отстает при дыхании. При пальпации сломанного ребра выявляется участок резкой болезненности, иногда – костная крепитация (своеобразный хруст костных отломков).

Передние и боковые переломы ребер тяжело переносятся больными, сопровождаются нарушением дыхания. При повреждении задних отделов ребер нарушение легочной вентиляции, как правило, менее выражено. При множественных переломах ребер состояние больного ухудшается. Дыхание поверхностное. Пульс учащен. Кожа бледная, нередко синюшная. Пациент старается сидеть неподвижно, избегает малейших движений.

В области переломов наблюдается отечность мягких тканей, кровоподтеки. При пальпации определяется разлитая резкая болезненность, костная крепитация. Если перелом ребер сопровождается подкожной эмфиземой, при пальпации подкожной клетчатки выявляется крепитация воздуха, которая, в отличие от костной крепитации, напоминает мягкое поскрипывание.

Осложнения

О возникновении пневмоторакса свидетельствует ухудшение общего состояния больного, нарастающая одышка. Дыхание на пораженной стороне не прослушивается. Повреждение легкого может сопровождаться кровохарканьем. Пневмоторакс и гемоторакс – осложнения, которые, как правило, развиваются в ближайшее время после травмы. Через несколько дней после перелома может развиться еще одно опасное осложнение – посттравматическая пневмония. К развитию этого осложнения в большей степени склонны пациенты пожилого и старческого возраста, у которых пневмония протекает особенно тяжело.

О формировании пневмонии свидетельствует ухудшение общего состояния, симптомы интоксикации, затруднение дыхания и повышение температуры. Следует учитывать, что у ослабленных пожилых пациентов и больных с тяжелой сочетанной травмой посттравматическая пневмония не всегда сопровождается повышением температуры. В ряде случаев отмечается лишь ухудшение общего состояния.

Возникновение посттравматической пневмонии обусловлено снижением уровня вентиляции легких на стороне перелома. Дыхание при переломе ребер болезненно, поэтому пациент старается дышать как можно более поверхностно. Проблема усугубляется самолечением. Многие полагают, что для хорошего сращения ребер необходимо ограничить их подвижность, забинтовав грудную клетку. В результате дыхание ограничивается еще больше, в легких появляются застойные явления, развивается застойная пневмония.

При переломе ребер в абсолютном большинстве случаев фиксация не требуется. Исключение – некоторые осложненные и множественные переломы ребер, помощь при которых должна оказываться только в условиях стационара. При отсутствии своевременного лечения осложнения переломов ребер представляют непосредственную опасность для жизни больного. Для того, чтобы предупредить развитие осложнений или устранить их последствия, при подозрении на перелом ребер необходимо как можно раньше обратиться за квалифицированной медицинской помощью.

Диагностика

Лечение перелома ребер

Неосложненные повреждения одного (в ряде случаев – двух) ребер лечат амбулаторно. Перелом трех и более ребер является показанием для неотложной госпитализации в отделение травматологии и ортопедии. При неосложненном переломе ребер в момент поступления врач-травматолог производит местную анестезию перелома или ваго-симпатическую блокаду по Вишневскому. Затем пациенту назначают анальгетики, отхаркивающие препараты, физиотерапевтические процедуры и лечебную гимнастику для улучшения вентиляции легких.

Иногда пневмоторакс и гемоторакс развиваются не в момент поступления больного, а несколько позже. В ходе лечения осложненных переломов ребер, наряду со стандартными процедурами (анестезия перелома, анальгетики, физиотерапия и лечебная гимнастика), проводятся дополнительные лечебные мероприятия. Малое количество крови в полости между листками плевры рассасывается самостоятельно. При выраженном гемотораксе производится пункция плевральной полости. Врач под местной анестезией вводит в плевральную полость специальную иглу и удаляет скопившуюся кровь. Иногда гемоторакс развивается повторно, поэтому в ходе лечения приходится проводить несколько пункций.

При пневмотораксе в некоторых случаях достаточно провести пункцию для удаления воздуха. Напряженный пневмоторакс является показанием для срочного дренирования плевральной полости. Под местной анестезией врач делает небольшой разрез во втором межреберном промежутке по среднеключичной линии. В разрез вводят дренажную трубку. Другой конец трубки опускают в банку с жидкостью. Важно, чтобы эта банка все время находилась ниже уровня грудной клетки пациента. Скапливающийся в плевральной полости воздух выходит через трубку, легкое расправляется. Плевральный дренаж обычно сохраняют в течение нескольких суток, пока воздух не перестанет поступать по дренажной трубке. Затем выполняют контрольную рентгеноскопию и удаляют дренаж.

В ходе лечения посттравматической пневмонии, наряду с общими лечебными мероприятиями (антибиотики, физиопроцедуры), очень важно проводить лечебную гимнастику для восстановления нормальной вентиляции легких. Фиксация переломов ребер требуется очень редко и проводится, как правило, при массивных повреждениях грудной клетки, сопровождающихся множественными нестабильными переломами ребер.

Прогноз и профилактика

Прогноз при одиночных неосложненных переломах ребер благоприятный. Исход при множественных повреждениях, особенно осложненных зависит от своевременности начала и адекватности лечебных мероприятий. Средний срок нетрудоспособности при неосложненных травмах составляет около 1 месяца. Длительность лечения множественных и осложненных переломов определяется тяжестью осложнений и общим состоянием больного. Первичная профилактика заключается в проведении мероприятий по снижению травматизма. Снижение вероятности развития осложнений отмечается при немедленном обращении к травматологу и раннем начале лечения.

Источник

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Панков И.О.

1

Сиразитдинов С.Д.

1

1 Государственное автономное учреждений здравоохранения «Республиканская клиническая больница» Минздрава РТ

В статье представлены основные причины летальных исходов пострадавших с тяжелыми множественными и сочетанными повреждениями костей конечностей. Основными причинами летальности в первые часы после травмы являются шок и острая массивная кровопотеря. В более позднее время – тяжелые мозговые расстройства и сопутствующие осложнения развивающейся травматической болезни. Осложнения, ведущие к летальным исходам, носят множественный характер. Как правило – это сочетание жировой эмболии, пневмонии с отеком легких, отеком головного мозга на фоне тяжелого травматического шока и посттравматической анемии. При этом, как показывают данные исследования, основной причиной летальных исходов (до 57 %) является тяжелая форма синдрома жировой эмболии. Подробно представлены клинические проявления различных форм синдрома жировой эмболии. Определены основные направления профилактики данного осложнения.

тяжелая политравма

сочетанные и множественные переломы костей конечностей

синдром жировой эмболии

1. Агаджанян В. В. Политравма: проблемы и практические вопросы / В. В. Агаджанян // Политравма. – 2006. – № 1. – С. 5-8.

2. Гридасова Е. И. Некоторые аспекты формирования синдрома жировой эмболии / Е. И. Гридасова, О. Г. Калинкин, Е. П. Курапов // Травма. – 2003 (4) – № 2. – С. 151-155.

3. Калинкин О. Г. Патогенез синдрома жировой эмболии / О. Г. Калинкин, Е. И. Гридасова // Травма. – 2008 (9). – № 2. – С. 233-238.

4. Кравец Н. С. Профилактика эмболических осложнений у пострадавших с тяжелой политравмой / Н. С. Кравец, А. И. Рылов // Сб. тезисов II Московского международного конгресса травматологов-ортопедов «Повреждения при дорожно-транспортных происшествиях и их последствиях: нерешенные вопросы, ошибки и осложнения». – М., 2011. – С. 51-52.

5. Миронов С. П. Синдром жировой эмболии как осложнение травматической болезни / С. П. Миронов, А. В. Гончаров, М. Б. Борисов // Вестник хирургии. – 2001 (160). – № 5. – С. 114-119.

6. Радушкевич В. Л. Жировая эмболия / В. Л. Радушкевич, Б. И. Барташевич // Неотложная медицина. – 2010. – № 3. – www.crical.ru/emergency.

7. Соколов В. А. Профилактика и лечение осложнений политравмы в постреанимационном периоде / В. А. Соколов // Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. – 2002. – № 1. – С. 78-84.

8. Ткачук Е. А. Выраженность биохимических изменений в зависимости от тяжести травмы у пациентов с множественными закрытыми переломами костей конечностей / Е. А. Ткачук, Д. В. Самусенко, М. В. Стогов // Сборник материалов Всеросс. научно-практической конференции «Новое в травматологии и ортопедии». – Самара, 2012. – С. 328-329.

9. Guillevin R. Cerebral Fat Embolism / R. Guillevin, J. N.Vallee, D. Demeret, R. Sonneville // Ann. Neurol. – 2005. – V. 57 (Mar.). – № 3. – P. 434-439.

10. White T. Prevention of Fat Embolism Syndrome / T. White, B. A. Petrisor, M. Bhandar // Injury. – 2006. – V. 37, Suppl. – P. 59-67.

Проблема лечения тяжелых сочетанных переломов костей конечностей в настоящее время является одной из наиболее актуальных проблем современной медицины. Неуклонный рост травматизма, связанный с различного рода чрезвычайными ситуациями, в том числе, увеличением числа дорожно-транспортных происшествий, определяет проблему лечения таких повреждений. По данным ВОЗ, смертность от тяжелой травмы занимает третье место после смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а в группе мужчин в возрасте 18-40 лет является основной причиной смертельных исходов [1, 7].

В настоящее время «тяжелая политравма» определяется как совокупность двух и более повреждений, одно из которых либо их сочетание несет угрозу жизни пострадавшего и является непосредственной причиной развития травматической болезни. Политравма отличается высокой летальностью, особой тяжестью клинических проявлений, сопровождается значительными нарушениями жизненно важных функций организма, нередко, трудностью диагностики и сложностью лечения [1, 4].

Летальность при тяжелых множественных и сочетанных повреждениях высока и достигает 40 % и более. Причинами летальности в первые часы после травмы являются шок и острая массивная кровопотеря. В более позднее время – тяжелые мозговые расстройства и сопутствующие осложнения развивающейся травматической болезни. В ряде исследований, посвященных проблемам политравмы, особо отмечено, что при тяжелых сочетанных повреждениях шок является одним из наиболее характерных проявлений травматической болезни. Осложнения, приводящие к летальным исходам, как правило, носят множественный характер. Наиболее часто имеет место сочетание синдрома жировой эмболии, пневмонии, нередко с отеком легких, отека головного мозга на фоне тяжелого травматического шока и посттравматической анемии [7, 8].

В числе ранних осложнений при тяжелых множественных и сочетанных переломах костей конечностей, в первую очередь, следует отметить осложнения, связанные с нарушениями реологических свойств крови: синдром жировой эмболии, тромбозы вен нижних конечностей, тромбоэмболии легочной артерии, сосудов головного мозга [2, 3, 4, 9].

Необходимо отметить, что синдром жировой эмболии является одним из наиболее частых и грозных осложнений тяжелой политравмы, в большинстве случаев являющейся причиной летальных исходов на ранних стадиях развития травматической болезни.

Синдром жировой эмболии – одно из наиболее грозных ранних осложнений тяжелой политравмы. По данным литературы, гистологически определяемые жировые капли выявляются в 80-90 % случаев у пациентов с переломами костей конечностей, однако, при благоприятном течении посттравматического периода у подавляющего большинства пострадавших жировые капли самостоятельно утилизуются. Лишь у 1-4 % пострадавших, в силу определенных причин, развивается клинический синдром жировой эмболии, нередко (до 10-36 % случаев) приводящий к фатальным последствиям [5, 6, 8]. Вероятность развития синдрома жировой эмболии при травме определяется тяжестью и характером травматических повреждений, адекватностью и сроками оказания специализированной помощи, индивидуальными особенностями реактивности организма пострадавшего.

По определению ряда авторов, синдром жировой эмболии (fat embolism syndrome) – это тяжелое, угрожающее жизни состояние, обусловленное множественной окклюзией кровеносных сосудов каплями жира – жировыми эмболами – недифференцированными липидными массами, жировыми клетками, липидными комплексами, размером более 6-8 мкм. Синдром жировой эмболии (СЖЭ) нередко протекает под маской пневмонии, отека головного мозга, респираторного дистресс-синдрома взрослых, сердечно-сосудистой недостаточности, способствуя значительному увеличению летальности. Вероятность развития СЖЭ при травме определяется тяжестью и характером травматических повреждений, адекватностью и сроками оказания медицинской помощи, индивидуальными особенностями организма пострадавшего [5, 9, 10].

Начальным звеном в патогенезе жировой эмболии принято считать расстройство микроциркуляции с изменениями реологических свойств крови. Замедление кровотока при гиповолемии, гипоксия – наиболее характерные проявления многих критических состояний; по-видимому, этим объясняется развитие СЖЭ как следствие грубого нарушения гомеостаза организма. К факторам риска развития СЖЭ при травмах опорно-двигательного аппарата относят: травматический шок II-IV степени; гипотензию при систолическом артериальном давлении ниже 70 мм рт.ст. длительностью более 30 минут; тяжелую механическую травму костей таза, верхних и, особенно, нижних конечностей, в том числе, многооскольчатые и раздробленные переломы; множественные переломы ребер; размозжение конечностей; отсутствие или недостаточность транспортной иммобилизации при транспортировке пострадавших в лечебные учреждения. Немаловажное значение в развитии жировой эмболии имеют транспортировка пациента в острый период травматической болезни, а также частые неадекватные попытки репозиции переломов, высоко травматичные оперативные вмешательства.

Материалы и методы исследования. В настоящем исследовании представлен анализ причин летальных исходов 74 пострадавших с тяжелой скелетной политравмой, находившихся на лечении в клинике травматологии ГУ Научно-исследовательского центра Татарстана «ВТО» – в настоящее время Центр травматологии ГАУЗ РКБ МЗ РТ в 2001-2014 гг. Анализ проводился по данным первичной документации – истории болезней пациентов, акты судебно-медицинского исследования.

Клиническая картина жировой эмболии. Различают три формы развития и течения жировой эмболии: молниеносную, которая приводит к смерти пациента в течение нескольких минут; острую, развивающуюся в первые часы после травмы; подострую – с латентным периодом от 12 до 72 часов и более. Клинически условно выделяют легочную, церебральную и смешанную формы жировой эмболии. Клиническая картина СЖЭ развивается, как правило, после «светлого промежутка» продолжительностью от 3-6 часов до 3-4 дней. При этом в 60 % случаев клиника проявляется в первые 24 часа после травмы (цит. по С. П. Миронову с соавт.). Ряд авторов по скорости развития проявлений жировой эмболии выделяют острое, подострое и субклиническое течение СЖЭ. В этой классификации как вариант острого течения рассматривается молниеносная форма, когда летальный исход развивается в первые минуты после полученной травмы.

Острое течение характеризуется развитием клинической картины СЖЭ в первые часы после травмы. Тяжелые повреждения опорно-двигательного аппарата приводит к быстрому массивному поступлению жировых капель в сосудистое русло и легкие («эмболический ливень»). Блокада легочной микроциркуляции жировыми эмболами, сгустками тромбоцитов и фибрина вызывает легочную гипертензию, увеличение легочного венозного сопротивления и перегрузку правого желудочка сердца. Клинически изменения центральной гемодинамики проявляются остро развивающейся брадикардией, резким повышением центрального венозного давления и сопротивлением в малом круге кровообращения, стремительным падением минутного объема сердца и артериального давления, нередко приводящих к остановке сердца.

Для подострого течения СЖЭ характерно наличие латентного периода длительностью от 12 часов до трех суток и несколько меньшая выраженность органных и системных повреждений. Тем не менее, здесь также имеет место системное повреждение эндотелия. В первую очередь повреждаются легочные капилляры, что обусловлено их механической окклюзией жировыми эмболами, развивается гипергидратация интерстиция, снижается эластичность легочной паренхимы, происходит коллабирование альвеол и как следствие, формируется острый респираторный дистресс-синдром.

Субклиническая форма развития СЖЭ характеризуется «смазанной» симптоматикой нарушения функционирования нервной, сердечно-сосудистой систем и легких.

При развитии СЖЭ часто имеют место разнообразные малоспецифичные симптомы, обусловленные нарушенным кровообращением в различных органах. В связи с этим, все труднообъяснимые симптомы полиорганного поражения при травмах опорно-двигательного аппарата должны настораживать в отношении жировой эмболии. Диагноз СЖЭ ставится при наличии не менее одного «большого» критерия и четырех «малых». К «большим» критериям относят: резкое ухудшение состояния в течение 4-6 часов после травмы, церебральную симптоматику, наличие петехиальных высыпаний на переднебоковых поверхностях грудной клетки, внутренней поверхности плеч, склерах глаз. К «малым» критериям относят: тахикардию (более 110 в минуту), гипертермию (свыше 38,5 ˚С), эмболы в сосудах глазного дна, капли жира в моче, тромбоцитопению, снижение гематокрита, резкое увеличение СОЭ, жировые глобулы в мокроте. Дополнительными критериями для постановки диагноза жировой эмболии являются: развитие клинической симптоматики в течение 72 часов после скелетной травмы, одышка, измененный психический статус; симптоматика со стороны центральной нервной системы – ранние нарушение сознания и психические расстройства (головные боли, возбуждение, эмоциональная неуравновешенность, бред, делирий, умеренно выраженные менингеальные симптомы, нистагм, парезы, параличи, тонические судороги, кома). Нарушения кардио-респираторной функции – стойкая немотивированная тахикардия; рано возникающая острая дыхательная недостаточность по механизму респираторного дистресс-синдрома взрослых (боли за грудиной, одышка, патологическое дыхание, апноэ, возможен кашель с кровавой пенистой мокротой).

Инструментально-лабораторные критерии диагностики развивающейся и развившейся жировой эмболии в ряде случаев весьма затруднительны и проявляются на поздних стадиях развития осложнения. Среди них необходимо отметить: наличие капель свободного жира в биологических жидкостях (жир в моче). Диффузная инфильтрация легких (симптом «снежной бури») при рентгенологическом исследовании. Стойкая анемия (по причине патологического депонирования крови и токсического распада эритроцитов). Характерные изменения глазного дна (на фоне отечной сетчатки выявляются округлые облаковидные белесоватые пятна). Изменения в моче характерные для гломерулонефрита; азотемия. Повышение процентного содержания жира в альвеолярных макрофагах в первые сутки после травмы.

Летальные исходы при развитии синдрома жировой эмболии составляют от 10 до 36 % и зависят от тяжести травмы, формы развития и течения патологического процесса.

К факторам риска развития синдрома жировой эмболии относятся: травматический шок II-IV стадии. Гипотензия при систолическом А/Д ниже 70 мм рт. ст. длительностью более 30 мин. Тяжелая механическая травма костей таза, бедра, голени. Размозжение конечностей и раздробление костей. Отсутствие или недостаточность транспортной иммобилизации. Транспортировка пациента в острый период травматической болезни (в наших наблюдениях – необоснованный ранний перевод пострадавших из центральных районных больниц в головные лечебные учреждения в раннем периоде травматической болезни на фоне явлений тяжелого травматического шока). Частые попытки репозиции переломов, высоко травматичные оперативные вмешательства.

В таблице 1 представлены осложнения раннего периода травматической болезни, ставшие причиной летальных исходов пациентов с тяжелой политравмой, лечившихся в клинике травмцентра в 2000-2014 гг., по данным Республиканского Бюро судебной медицины.

Таблица 1

Осложнения раннего периода травматической болезни как причина летальных исходов тяжелой политравмы

Вид осложнения | Число осложнений | % |

Жировая эмболия | 42 | 56,8 % |

Жировая эмболия, ДВС-синдром, тромбоэмболии | 7 | 9,5 % |

Пневмония | 28 | 37,8 % |

Отек легких | 15 | 20,3 % |

Отек головного мозга | 40 | 54,1 % |

Шок | 36 | 48,6 % |

Как следует из данных таблицы, среди причин летальных исходов у 74 пострадавших с тяжелой политравмой в большинстве случаев отмечены развитие синдрома жировой эмболии (56,8 %) и отека головного мозга (54,1 %). Травматический шок отмечен в 48,6 % случаях летальных исходов. Обращает внимание малый процент венозных тромбоэмболических осложнений (9,5 %); причем, во всех случаях имело место сочетание синдрома жировой эмболии с тромбоэмболиями легочной артерии и ДВС-синдромом.

Борьба с шоком, комплексные противошоковые мероприятия являются надежной мерой профилактики развития фатальной жировой эмболии.

Ранняя оперативная стабилизация переломов при тяжелой скелетной травме является важным противошоковым мероприятием, и, таким образом, необходимым звеном патогенетического лечения синдрома жировой эмболии.

Профилактика развития синдрома жировой эмболии заключается в своевременном оказании специализированной помощи пострадавшим на месте происшествия; адекватной транспортной иммобилизации поврежденных конечностей; щадящей транспортировке специализированным транспортом.

На этапе стационарного лечения – это ранняя адекватная, в т.ч. и специально ориентированная реологическая дезагрегантная инфузионная терапия; применение липотропных препаратов и средств, препятствующих дезэмульгированию липидов крови. Раннее адекватное щадящее оперативное лечение; достижение репозиции и стабилизации переломов в минимальные сроки. Постоянный контроль состояния пациентов.

Заключение. В заключение необходимо отметить: причины летальных исходов пациентов с тяжелой скелетной травмой носят множественный характер. Как правило – это сочетание жировой эмболии, пневмонии с отеком легких, отеком головного мозга на фоне тяжелого травматического шока. Как показывают данные проведенного исследования, одной из основных причин летальных исходов пострадавших с политравмой является жировая эмболия, которая нередко протекает под маской пневмонии, респираторного дисстресс-синдрома, черепно-мозговой травмы.

Профилактика возможного развития синдрома жировой эмболии с летальным исходом заключается в своевременном оказании высококвалифицированной помощи пострадавшим, раннем адекватном лечении с достижением репозиции и стабилизации переломов, комплексной патогенетической противошоковой и медикаментозной терапии.

Рецензенты:

Скворцов А. П., д.м.н., главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела ГАУЗ РКБ МЗ РТ, г. Казань;

Валеев Е. К., д.м.н., профессор, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела ГАУЗ РКБ МЗ РТ, г. Казань.

Библиографическая ссылка

Панков И.О., Сиразитдинов С.Д. CИНДРОМ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ КАК ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ЛЕТАЛЬНОСТИ ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ПОЛИТРАВМЕ // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-1.;

URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=18756 (дата обращения: 24.02.2021).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Источник