Изолированный перелом большого вертела

Вертельные и подвертельные переломы бедра. Диагностика и лечение

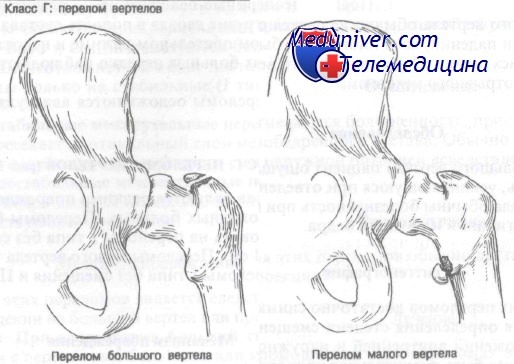

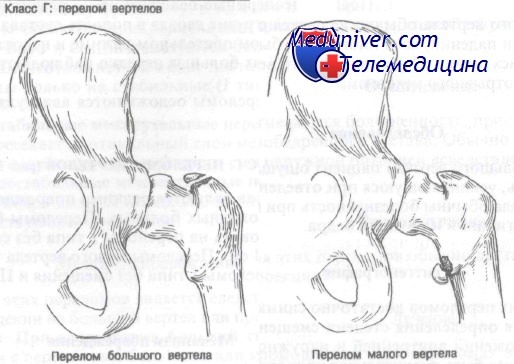

Переломы вертелов являются редкими повреждениями, встречающимися обычно у молодных больных. Переломы большого вертела можно классифицировать на переломы I типа без смещения и II типа со смещением (более 1 см). Переломы малого вертела также можно классифицировать на переломы I типа без смещения и II типа со смещением (более 2 см).

Переломы большого вертела обычно являются следствием прямой травмы, например при падении, хотя иногда они бывают результатом действия отрывного механизма. Переломы малого вертела обычно возникают при действии отрывного механизма.

При переломах большого вертела пациент ощущает болезненность при пальпации и боль, усиливающуюся при отведении бедра. При переломах малого вертела обычны болезненность при пальпации и боль, усиливающаяся при сгибании и ротации бедра.

Для выявления этих переломов достаточно снимков в прямой и боковой проекциях. Для определения степени смещения могут понадобиться снимки в положении внутренней и наружной ротации бедра. В месте перелома может быть значительная кровопотеря.

Эти переломы, как правило, не сопровождаются какими-либо серьезными повреждениями.

Лечение переломов вертела бедра

Класс Г: I тип (без смещения). Лечение этого перелома симптоматическое и включает постельный режим с последующей ходьбой на костылях в течение 3—4 нед. Затем разрешают частичную нагрузку на конечность до полного исчезновения боли. Для последующего врачебного наблюдения рекомендуется направление к ортопеду.

Класс Г: II тип (со смещением). У больных молодого возраста с переломами большого вертела и смещением до 1 см или малого вертела со смещением до 2 см требуется внутренняя фиксация.

У пожилых больных со смещенными переломами может быть применено симптоматическое лечение, описанное в разделе о повреждениях класса Г, I типа.

Поздним осложнением этих переломов является потеря функции мышцы, прикрепляющейся к вертелу, вследствие ее атрофии.

Подвертельные переломы бедра

Подвертельными считают переломы, располагающиеся на расстоянии до 5 см дистальнее малого вертела. Эти переломы обычны у больных молодого возраста и часто являются следствием воздействия значительной повреждающей силы. Переломы могут быть спиральными, оскольчатыми, смещенными или представлять собой как бы продолжение межвертельного перелома. Большинство ортопедов пользуются классификацией Fieldings.

Класс Д, I тип: перелом на уровне малого вертела

Класс Д, II тип: перелом на уровне до 2,5 см ниже малого вертела

Класс Д, III тип: перелом на уровне 2,5—5 см ниже малого вертела

Неотложное лечение переломов всех трех типов аналогичное.

Наиболее типичным механизмом повреждения является падение с комбинированным действием прямой и ротационной сил.

У больного отмечают боль и припухлость в области тазобедренного сустава и верхнего отдела бедра. Кроме того, вследствие воздействия значительной силы, вызвавшей этот перелом, возможны повреждения нижней конечности или коленного сустава на стороне повреждения.

Лечение подвертельных переломов бедра

Неотложная помощь при этих переломах включает иммобилизацию шиной Sager, лед, анальгетики, внутривенное введение жидкости для коррекции гиповолемии и госпитализацию для открытой репозиции с внутренней фиксацией. Переломы со значительной фрагментацией лучше лечить скелетным вытяжением.

Этим переломам сопутствует несколько серьезных осложнений.

1. У больных с этими переломами существует риск развития венозного тромбоза с эмболией.

2. После операции возможно развитие остеомиелита или механической несостоятельности гвоздя или винта.

3. Неправильное сращение или несращение может осложнить лечение этих переломов.

– Также рекомендуем “Переломы диафиза бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы бедра, костей голени”:

- Межвертельный перелом бедра. Диагностика и лечение

- Вертельные и подвертельные переломы бедра. Диагностика и лечение

- Переломы диафиза бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы дистального отдела бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы мыщелков большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы межмыщелкового возвышения большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Перелом бугристости большеберцовой кости. Классификация, диагностика и лечение

- Подмыщелковые и эпифизарные переломы большеберцовой кости. Диагностика и лечение

- Проксимальные переломы малоберцовой кости. Диагностика и лечение

- Переломы надколенника. Классификация, диагностика и лечение

Источник

Переломы проксимального отдела бедра

Код по МКБ-10

- S72.0. Перелом шейки бедра.

- S72.1. Чрезвертельный перелом.

- S72.2. Подвертельный перелом.

Классификация

Различают медиальные (внутрисуставные) и латеральные (внесуставные) переломы. К первым относят переломы головки и шейки бедренной кости, ко вторым – межвертельные, чрезвертельные и изолированные переломы большого и малого вертелов.

Медиальные переломы бедра

Эпидемиология

Переломы головки бедра встречают редко. Нарушения целости его шейки составляют 25% всех переломов бедра.

Классификация

В зависимости от прохождения линии излома выделяют подголовочные (субкапитальные), чресшеечные (трансцервикальные) и переломы основания шейки (базальные).

По положению конечности в момент травмы переломы шейки бедра делят на абдукционные и аддукционные.

Причины

Абдукционные переломы возникают при падении на отведённую в тазобедренном суставе ногу. При этом шеечно-диафизарный угол, составляющий в норме 125-127°, увеличивается, поэтому такие переломы ещё называют вальгусными.

При падении на приведённую ногу происходит уменьшение шеечно-диафизарного угла (аддукционные, или варусные, переломы). Варусные переломы встречают в 4-5 раз чаще.

Симптомы

Медиальные переломы шейки бедра чаще возникают у пожилых людей при падении на приведённую или отведённую ногу. После травмы появляются боли в тазобедренном суставе и теряется опороспособность конечности.

Диагностика

Анамнез

В анамнезе – характерная травма.

Осмотр и физикальное обследование

Повреждённая конечность ротирована кнаружи, умеренно укорочена. Область тазобедренного сустава не изменена. При пальпации отмечают усиление пульсации бедренных сосудов под пупартовой связкой (симптом С . С . Гирголава) и болезненность. Положительные симптомы осевой нагрузки и «прилипшей пятки»: больные не могут поднять разогнутую в коленном суставе ногу. Конечность укорочена за счёт функциональной длины.

Лабораторные и инструментальные исследования

По рентгенограмме определяют место излома и величину шеечно-диафизарного угла.

Лечение

Больных с переломами шейки бедренной кости лечат оперативно, за исключением вколоченных вальгусных переломов и травм на фоне общих противопоказаний к хирургическому вмешательству.

Консервативное лечение

Консервативное лечение у молодых людей заключается в наложении большой тазобедренной гипсовой повязки по Уитмену с отведением конечности на 30° и ротацией внутрь сроком на 3 мес. Затем разрешают ходьбу на костылях без нагрузки на повреждённую конечность. Нагрузка разрешена не ранее чем через 6 мес с момента травмы. Трудоспособность восстанавливается через 7-8 мес.

У людей старшего возраста большая тазобедренная повязка даёт различные осложнения, поэтому целесообразнее наложить скелетное вытяжение за мыщелки бедра на 8-10 нед с грузом массой 3-6 кг. Конечность отводят на 20-30° и умеренно ротируют кнутри. Назначают раннюю лечебную гимнастику. С 710-го дня больным разрешают приподниматься на локти, постепенно обучая их сидеть в постели, а через 2 мес – вставать на костыли без нагрузки на конечность. Дальнейшая тактика такая же, как и после снятия гипса.

Хирургическое лечение

Костная мозоль, как уже было сказано ранее, развивается из эндоста, периоста, интермедиарно, параоссально из прилежащих мышц и первичного кровяного сгустка, а для полноценной репаративной регенерации необходимо хорошее кровоснабжение. При переломе шейки бедра центральный отломок практически полностью лишается питания, поскольку кровоснабжение идёт из метафиза от места прикрепления капсулы. Артерия круглой связки бедра облитерируется в возрасте 5-6 лет. Надкостницей шейка бедра не покрыта, от ближайших м ы ш ц отгорожена капсулой сустава, а первичный кровяной сгусток размывается синовиальной жидкостью, таким образом, источником регенерации остаётся лишь эндост. Всё это и становится основной причиной посттравматического асептического некроза головки и шейки бедра у 25% пострадавших и более.

Таким образом, чтобы наступила консолидация перелома шейки бедра в столь невыгодных условиях, необходимы хорошее сопоставление и жёсткая фиксация отломков, чего можно добиться лишь хирургическим путём.

В хирургическом лечении различают два вида остеосинтеза шейки бедра: открытый и закрытый.

При открытом способе производят артротомию тазобедренного сустава, обнажают и репонируют отломки. Затем из подвертельной области пробивают штифт, которым под контролем зрения и скрепляют отломки. Рану ушивают. Открытый, или внутрисуставной, способ применяют редко, так как после него зачастую развивается выраженный коксартроз. Метод травматичен.

Широкое распространение получил закрытый, или внесуставной, способ остеосинтеза шейки бедра. Больного укладывают на ортопедический стол. Под местным или общим обезболиванием производят репозицию отломков путём отведения конечности на 15-25°, тракции по оси и внутренней ротации на 30-40° по сравнению с нормальным положением стопы. Достигнутую репозицию подтверждают рентгенограммой.

Рассекают мягкие ткани в подвертельной области до кости, из этой точки пробивают штифт, который должен скрепить отломки, не отклонившись от оси шейки бедра. Это нелёгкая задача, поскольку хирург не видит отломков. Чтобы не промахнуться, прибегают к помощи различных направителей. Многие хирурги не пользуются направителями, а поступают следующим образом. Параллельно пупартовой связке на кожу живота больного пришивают металлическую планку с отверстиями. Из подвертельной области проводят две спицы, ориентируясь на предполагаемую проекцию шейки бедра. Проводят рентгенологический контроль. Если спицы стоят хорошо, по ним пробивают трёхлопастный гвоздь. Если нет, то положение гвоздя корригируют, ориентируясь на спицы и пластинку с отверстиями. После скрепления отломков устраняют тягу по оси конечности, сколачивают отломки специальным инструментом (импактором), а к трёхлопастному гвоздю привинчивают диафизарную накладку, которую шурупами крепят к бедренной кости. Рану ушивают. Накладывают заднюю гипсовую лонгету от угла лопатки до концов пальцев на 7-10 дней. С первого дня после операции приступают к дыхательной гимнастике. После устранения иммобилизации конечности придают деротационное положение. Больному разрешают подниматься на локтях, а затем садиться на постели. Через 4 нед пострадавший может ходить на костылях без нагрузки на оперированную конечность. Нагрузку разрешают не ранее чем через 6 мес после операции. Трудоспособность восстанавливается через 8-12 мес.

Оптимально упрощает технику закрытого остеосинтеза шейки бедра телерентгенологический контроль. Он помогает значительно сократить время вмешательства, что крайне необходимо при операциях у пациентов старшего возраста, отягощенных сопутствующими заболеваниями. После репозиции производят разрез до кости в области подвертельной ямки длинной в 2-3 см. Отломки скрепляют двумя-тремя длинными спонгиозными винтами. Накладывают швы на кожу.

Более надёжный и прочный вид остеосинтеза шеечных и вертельных переломов – фиксация динамическим шеечным винтом DHS, о чём будет сказано в разделе «Латеральные переломы».

Если пациент отказывается от операции или сопутствующие заболевания считают противопоказанием к хирургическому вмешательству, лечение должно быть направлено на активизацию больного. Отказ от операции не означает отказа от лечения. Его начинают с профилактики тромбоэмболических осложнений (бинтование конечностей, антикоагулянты). Больной должен сидеть в постели, начиная со 2-го дня после травмы, на 3-й день – сидеть, свесив ноги с кровати. Пациенту следует максимально рано научиться стоять и передвигаться на костылях с подвешенной на собственной шее конечностью с помощью матерчатой лямки.

В настоящее время в лечении медиальных подголовчатых переломов у пожилых людей с высокой степенью перспективы развития асептического некроза всё большее признание находит эндопротезирование сустава. Оно может быть однополюсным (с заменой только головки бедренной кости) или двухполюсным (с заменой головки и вертлужной впадины). С этой целью применяют протезы Сиваша, Шершера, Мура и др. Преимущество отдают тотальному эндопротезированию.

Латеральные переломы бедра

Эпидемиология

Латеральные переломы составляют 20% всех переломов бедра.

Межвертельные и чрезвертельные переломы бедра

Клиническая картина и диагностика. Боль в области травмы, нарушение функций конечности. При осмотре выявляют припухлость в зоне большого вертела, пальпация его болезненна. Положительный симптом осевой нагрузки. На рентгенограмме выявляют перелом, линия которого проходит внесуставно – латеральнее прикрепления капсулы сустава.

Легение. Большая площадь излома, а соответственно – и площадь соприкосновения отломков, а также хорошее кровоснабжение позволяют с успехом лечить вертельные переломы консервативно.

Накладывают скелетное вытяжение за надмыщелки бедра, масса груза 4-6 кг. Конечность укладывают на функциональную шину и отводят на 20-30°. Длительность вытяжения 6 нед, затем ногу фиксируют гипсовой тазобедренной повязкой ещё на 4-6 нед. Общий срок иммобилизации – не менее 12 нед. Трудиться разрешают через 4-5 мес.

У пожилых людей лечение скелетным вытяжением может быть продолжено до 8 нед. Затем в течение 4 нед применяют манжетное вытяжение с грузом массой 1-2 кг или же придают деротационное положение конечности с помощью деротационного сапожка. Исключить вращение конечности можно с помощью мешков с песком или деротационного сапожка, манжеты А.П. Чернова.

Хирургическое лечение вертельных переломов выполняют с целью активизации пострадавшего, сокращения времени пребывания в постели, быстрейшего обучения ходьбе на костылях и самообслуживания.

Операция заключается в проведении в шейку бедренной кости двухлопастного или трёхлопастного гвоздя, которым скрепляют отломки, а для придания жёсткости конструкции применяют большую диафизарную накладку. Вместо гвоздей можно использовать Г-образную пластину. Сроки лечения и восстановления трудоспособности такие же, как и при консервативном лечении.

У ослабленных больных операцию упрощают, заменив трёхлопастный гвоздь тремя длинными спонгиозными винтами.

Один из оптимальных фиксаторов при вертельных переломах – динамический винт DHS. Некоторые этапы техники его наложения представлены на рис. 8-6.

После вмешательства внешняя иммобилизация не нужна. Больной ходит на костылях с дозированной нагрузкой на конечность, начиная с 3-4-й недели.

При одновременных переломах шейки бедра и вертелов применяют гамма-гвоздь с блокирующими винтами ( G N – gamma nail). Гамма-гвоздь отличается прочностью конструкции и стоит качественно выше гвоздя DHS. Он хорош ещё тем, что в случае наличия ещё и подвертельного перелома бедренной кости можно использовать его удлинённый вариант (LGN). Основное же достоинство гвоздя в том, что пациенту разрешают дозированную нагрузку на костылях уже на 6-й день после операции.

Изолированные переломы вертелов

Перелом большого вертела чаще возникает в результате прямого механизма травмы и характеризуется локальной болью, отёком, ограничением функций конечности. Пальпаторно можно выявить крепитацию и подвижный костный фрагмент. Затем производят рентгенографию.

В место перелома вводят 20 мл 1% раствора прокаина. Конечность укладывают на функциональную шину с отведением в 20° и умеренной наружной ротацией.

Перелом малого вертела – результат резкого сокращения подвздошно-пояс-ничной мышцы. При этом находят припухлость и болезненность по внутренней поверхности бедра, нарушение сгибания бедра – «симптом прилипшей пятки». Достоверность диагноза подтверждает рентгенограмма.

После обезболивания места перелома конечность укладывают на шину в положении сгибания в коленном и тазобедренном суставах до угла 90° и умеренной внутренней ротации. И в том, и другом случае накладывают дисциплинарное манжетное вытяжение с грузом массой до 2 кг.

Сроки иммобилизации при изолированных переломах вертелов – 3-4 нед.

Восстановление трудоспособности происходит через 4-5 нед.

Диафизарные переломы бедренной кости

Код по МКБ-10

S72.3. Перелом тела [диафиза] бедренной кости.

Эпидемиология

Составляют около 40% всех переломов бедренной кости.

Причины

Возникают от прямого и непрямого механизма травмы.

Симптомы и диагностика

Диагностика типичного диафизарного перелома характеризуется всеми присущими ему признаками. Особенность травмы – частое развитие шока и кровотечение в мягкие ткани, достигающее потери 0,5-1,5 л.

В зависимости от уровня повреждения различают переломы верхней, средней и нижней третей, причём смещение отломков, а соответственно и тактика при нарушении целостности каждого из сегментов будет различной.

- При переломах в верхней трети под действием тяги мышц центральный отломок смещается кпереди, кнаружи и ротирован кнаружи. Периферический отломок приведён и подтянут кверху.

- При переломе в средней трети центральный отломок несколько отклонён кпереди и кнаружи, периферический – смещён кверху и слегка приведён. Деформация конечности происходит из-за преимущественного смещения по длине и умеренного углообразного искривления.

- Перелом в нижней трети бедра характеризуется смещением центрального отломка кпереди и кнутри за счёт тяги сгибателей и мощных приводящих мышц. Короткий периферический отломок в результате сокращения икроножных мышц отклоняется кзади. Возможно повреждение нервно-сосудистого пучка костным фрагментом.

[8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16]

Источник

Изолированный перелом большого вертела это

При значительном смещении большого вертела показана операция. Большой вертел обнажают и фиксируют к основанию швами или с помощью металлического винта, проволочного шва, костного штифта. Ногу кладут на стандартную шину или на 3-4 нед накладывают укороченную гипсовую повязку. Металлический винт можно удалить через 2- 3 мес после операции.

Изолированные переломы малого вертела . Отрывы малого вертела встречаются чрезвычайно редко. Обычно они сочетаются с межвертельными и чрезвертельными переломами. У детей 10- 12 лет изолированные отрывы малого вертела происходят по эпифизарной линии при резком сокращении m. iliopsoas, обычно при спортивных играх.

Симптомы и распознавание . На передней и задней поверхностях бедра соответственно расположению малого вертела отмечаются боль и припухлость. Движения в тазобедренном суставе болезненны. Решающее значение для распознавания перелома имеет рентгеновский снимок.

Лечение . Вправление достигается при сгибании конечности под прямым углом в тазобедренном и коленном суставах. В этом положении ногу укладывают на шине или на подушках на 3-4 нед, затем разрешают ходить, вначале в течение 3-7 дней при помощи костылей. Назначают общие ванны и лечебную гимнастику.

Переломы диафиза бедра

Переломы диафиза происходят в результате прямой (ушиб, сдавление) или непрямой (перегиб, скручивание) травмы. Различают подвертельные переломы, в верхней, средней и нижней третях бедра и надмыщелковые переломы. Плоскость перелома может быть поперечной, косой и винтообразной. В ряде случаев образуется один или несколько разнокалиберных осколков. Наблюдаются также двойные переломы, когда на протяжении диафиза бедра вследствие травмы по всей толщине кости отделяется отломок. Смещение отломков на различных уровнях диафиза бедра вследствие сокращения соответствующих групп мышц носит постоянный характер.

К подвертельным относятся переломы, расположенные на участке верхнего конца диафиза, где верхней границей является уровень малого вертела, а нижняя простирается по диафизу на 5-6 см ниже. Подвертельные переломы, расположенные ближе к верхней границе, называют высокими, а ближе к нижней границе – низкими. Часто подвертельные переломы бывают оскольчатыми и винтообразными. Нередко они сочетаются с чрезвертельными переломами, отрывом малого вертела. Подвертельные переломы нередко встречаются у пожилых людей.

Проксимальный отломок при переломах в верхней и средней третях бедра устанавливается в положении отведения, сгибания и наружной ротации. Дистальный отломок при этих переломах приведен и в силу смещения кверху располагается кзади от центрального отломка.

Чем выше перелом, тем значительнее отведение и сгибание проксимального отломка. Переломы в средней трети диафиза сопровождаются меньшим отведением и отклонением кпереди центрального отломка.

При переломах в нижней трети бедра периферический отломок вследствие тяги мышц смещается кзади и кверху. Нижний конец центрального отломка вследствие тяги приводящих мышц смещается кнутри и располагается кпереди от периферического отломка. Короткий нижний отломок при надмыщелковом переломе бедра может настолько повернуться кзади, что плоскость перелома будет обращена в подколенную ямку. В связи с таким смещением нижнего отломка в подколенной ямке может быть сдавлен или поврежден сосудисто-нервный пучок, что угрожает омертвлением дистального конца конечности, образованием аневризмы, а также нарушением функции конечности. Такие случаи мы наблюдали несколько раз. Приведем один из них.

В 1944 г. к нам во фронтовой госпиталь была направлена больная с диагнозом саркомы левого бедра. В 1942 г., находясь в одном из войсковых соединений в качестве врача, случайно попала под колесо артиллерийского орудия и получила закрытый надмыщелковый перелом обоих бедер. Была эвакуирована в тыл. В результате лечения наступило сращение переломов и полное восстановление функции нижних конечностей. Больная вернулась на фронт. За 2 мес до обращения к нам у нее появились постепенно увеличивающаяся припухлость в нижней части левого бедра, боли в левой ноге, возникающие при ходьбе, быстрая утомляемость. В надколенной области обнаружена большая ограниченная плотная припухлость. Подкожные вены расширены, кожа натянута и блестяща. При выслушивании припухлости определялся шум, пульс на тыле стопы прощупывался слабо. Рентгенограмма показала старый сращенный надмыщелковый перелом левого бедра. На операции обнаружена аневризма подколенной артерии. Аневризматический мешок иссечен, на подколенную артерию наложен шов. Послеоперационное течение гладкое. В дальнейшем самочувствие хорошее. В настоящее время работает хирургом в областной больнице.

В данном случае не было своевременно распознано повреждение подколенной артерии. Это объясняется тем, что повреждения крупных сосудов при закрытых переломах встречаются сравнительно редко и врачи иногда забывают о возможности такого осложнения.

Сместившиеся отломки при переломах диафиза бедра нередко внедряются в мягкие ткани; создается интерпозиция мышц, что иногда служит причиной несращения перелома. Переломы бедра, особенно двусторонние, нередко сопровождаются шоком. Для его предупреждения необходимо принимать неотложные меры: хорошо иммобилизовать конечность, в область перелома ввести 20 мл 2% раствора новокаина, подкожно — камфорное масло, раствор морфина, перелить кровь, внутривенно ввести

В редких случаях возникает жировая эмболия с тяжелым течением и исходом.

Переломы бедра иногда сопровождаются развитием тромбофлебита с последующей эмболией, особенно у пожилых людей и у лиц, страдающих расширением вен нижних конечностей.

В нижнем конце бедра у детей старшего возраста наблюдаются эпифизеолизы, сочетающиеся с переломами метафиза; иногда они сочетаются с Т- и V-образными межмыщелковыми переломами. При тяжелых родах или неправильных акушерских мероприятиях, особенно при ягодичном предлежании, возникают родовые переломы диафиза бедренной кости у новорожденных.

Симптомы и распознавание . Распознать перелом диафиза бедра в большинстве случаев нетрудно. У пострадавших при малейшем движении или сотрясении конечности появляется резкая боль на уровне перелома. В связи с гематомой и деформацией в области перелома определяется припухлость. Движения невозможны из-за болей. Нога ниже уровня перелома повернута кнаружи: наружная часть стопы прилегает к постели. При ощупывании на месте перелома определяется болезненность; нередко под кожей удается прощупать конец отломка. Бедро укорочено за счет смещения по длине, боковых смещений и искривлений. В большинстве случаев укорочение бывает в пределах 4-6 см, но иногда достигает 10-12 см. При поворачивании или перемещении конечности на уровне перелома определяется ненормальная подвижность. Для уточнения диагноза добиваться хруста отломков не следует, так как при этом вокруг перелома травмируются мягкие ткани.

Чрезвычайно важно своевременно выявить повреждение сосудисто-нервного пучка. Для этого необходимо определить пульс на периферических сосудах и проверить движения в голеностопном суставе и пальцах. Уровень перелома определяется на основании локализации большинства из перечисленных выше симптомов. Переломы в верхнем отделе характеризуются варусным искривлением оси бедра («галифе»); чем ниже уровень перелома, тем меньше искривление. Рентгенограммы в переднезадней и боковой проекциях уточняют диагноз.

Нередко при переломах диафиза бедра определяется выпот или кровоизлияние в коленном суставе на почве ушиба бедра, растяжения, разрыва связочного аппарата сустава. Иногда трещины диафиза проникают в сустав и дают соответствующие симптомы: кровоизлияние в сустав, сглаженность контуров, боли. Для уточнения диагноза необходимо рентгенологическое исследование.

Лечение переломов диафиза бедра

Лечение постоянным вытяжением. При поступлении больному вводят морфин, сердечные. Производят клиническое обследование и снимают рентгенограмму в двух проекциях.

После введения 20 мл 2% раствора новокаина в место перелома ногу кладут на стандартную шину с блоками. При переломах бедра мы почти всегда проводим спицу через бугристость большеберцовой кости. Больного переносят на кровать со щитом. Груз нужно применять такой, чтобы постепенно преодолеть силу сопротивления мышц и устранить смещение отломков по длине. Обычно для этого достаточно 9- 12 кг. Величина груза должна составлять 15% массы тела больного. Однако эта величина требует поправки, так как надо учитывать степень развития мышц, возраст, характер смещения отломков и вид перелома. В ряде случаев, особенно при поперечных переломах, целесообразно попытаться репонировать отломки форсированно ручным способом. Если вправление удалось, груз тут же уменьшают до 6-8 кг.

Подвертельные переломы и переломы верхней трети диафиза бедра характеризуются тем, что при них наряду со смещением отломков по длине центральный отломок устанавливается в положении отведения, сгибания и небольшого наружного вращения.

Чем выше перелом, тем значительнее степень его смещения кнаружи. Периферический отломок при таких переломах смещается несколько назад, внутрь и ротируется кнаружи. Вытяжение производят в положении отведения, так как центральный отломок отклонен кнаружи. Чем выше уровень перелома, тем большее отведение надо придать конечности при вытяжении на шине.

Вправление отломков при подвертельных переломах, в особенности оскольчатых и винтообразных с большим смещением, при помощи скелетного вытяжения нередко не удается. В ряде случаев причина заключается в интерпозиции мышц и внедрении концов отломков в мышечную ткань. Кроме того, проксимальный отломок имеет тенденцию к сползанию внутрь и образованию coxa vara. Нужно подчеркнуть, что оперативное лечение многооскольчатых подвертельных переломов также представляет большие трудности, а между тем при восстановлении оси конечности и соприкосновении отломков в преобладающем большинстве случаев при лечении скелетным вытяжением результаты вполне удовлетворительны.

При косых и винтообразных переломах диафиза бедра в средней трети вправить отломки значительно легче, чем при поперечных, так как плоскости перелома в первых двух случаях проходят на большом протяжении и практически опасности перерастяжения не существует. Труднее вправить поперечные переломы диафиза бедра: этому «препятствуют зубцы, которые в большинстве случаев бывают на обоих отломках. Малые грузы при поперечных переломах не устраняют смещения, а большие могут вызывать перерастяжение, т. е. расхождение отломков по длине. Это может служить причиной замедленного сращения и даже образования ложного сустава. В большинстве случаев мы не пользуемся при лечении переломов бедра боковыми тягами. Боковое смещение устраняется под действием эластичного давления мышечного футляра на отломки, а наружный поворот – перенесением точки приложения тяги кнаружи от середины дуги или подтягиванием наружной половины дуги кверху. Если отломки при поперечных переломах имеют зубцы, препятствующие вправлению, необходимо добиться временного небольшого перерастяжения. Как только боковое смещение устраняется, груз необходимо уменьшить с тем, чтобы плоскости перелома сблизились и пришли в соприкосновение.

Надмыщелковые переломы и переломы нижней трети диафиза бедра характеризуются смещением отломков по длине, в то время как центральный отломок расположен кпереди и смещен несколько внутрь, а нижний отломок, как правило, повернут кзади. Чем ниже перелом, тем больше степень смещения нижнего отломка кзади.

Выведение дистального отломка вперед иногда представляет большие трудности. Для этой цели мы пользуемся следующим приемом: под нижний отломок подкладываем плотный валик (мешочек с песком) толщиной 5-6 см; ширина его равна поперечнику шины, а длина меньше длины нижнего отломка (рис. 138). Шнур для тяги должен проходить немного ниже оси бедра. Подкладыванием валика достигается давление на нижний отломок снизу, образование на месте перелома некоторого изгиба бедра кпереди, увеличение сгибания колена, что еще больше расслабляет икроножные мышцы, которые удерживают нижний отломок в этом положении. Все эти условия способствуют выведению отломка. Если укорочение по длине не устранено, то никакая сила, давящая снизу, не выведет отломок. Вот почему вначале следует применять значительный груз. При переломах в нижней половине диафиза бедра не следует устанавливать шину с вытяжением в положение отведения, а, наоборот, надо вести вытяжение в направлении расположения центрального отломка, т. е. к середине, иначе отломки отклоняются от нормальной оси и устанавливаются под углом, открытым кнаружи (вальгусное положение бедра).

Рис. 138. Вытяжение при переломе бедра в нижней трети.

В результате сращения перелома в порочном положении может нарушиться нормальная статика конечности и при резкой степени такой деформации потребуется исправлять ее оперативно. Положение приведения проксимального отломка можно устранить с помощью укрепленного в рамке специального металлического пелота на винте. Пелот присоединяют к шине с внутренней стороны, и он оттесняет проксимальный отломок бедра кнаружи. Чтобы предупредить образование пролежня, между внутренней поверхностью бедра и пелотом подкладывают ватно-марлевую подушечку. При таком способе вытяжение проводится по прямой линии вдоль кровати. Через 1-2 дня после наложения вытяжения необходимо сделать контрольную рентгенограмму; снимать груз и менять положение больного при этом нельзя. Для снимка лучше всего пользоваться передвижным или переносным рентгеновским аппаратом. Положение отломков определяется также ощупыванием и измерением длины конечности.

На основании рентгенологического и клинического исследования решают, нужно ли изменить направление вытяжения, увеличить груз и т. п. Под рентгенологическим контролем при продолжающемся вытяжении можно также производить ручное одномоментное вправление отломков. Если в вытяжение было внесено изменение, то спустя 1- 2 дня производят повторное рентгенологическое исследование. Убедившись, что

отломки вправлены, постепенно уменьшают груз с таким расчетом, чтобы к 15-му дню он был не больше 7-9 кг. При уменьшении груза следует учитывать вид перелома, мощность мышц, возможность смещения и перерастяжения.

Для выведения нижнего отломка, смещающегося при низких переломах бедра кзади, ряд авторов (В. Д. Чаклин 1936; Л. И. Шулутко, 1947; Ф. Р. Богданов, 1949) применяли вытяжение при голени, согнутой под прямым или даже острым углом к бедру. Этим достигается расслабление икроножных мышц, удерживающих нижний отломок в смещенном положении. При надмыщелковых переломах В. А. Чернавский (1962) прибегает к одномоментной репозиции отломков при выпрямленной в коленном суставе голени с последующей иммобилизацией конечности гипсовой повязкой на 1,5-4 мес.

Репозиция отломков при надмыщелковых переломах бедра описанными приемами и скелетным вытяжением трудна и часто не достигает цели. Показания к оперативному лечению возникают часто. Чем раньше производится операция, тем легче достигается вправление.

В процессе лечения переломов бедра необходимо систематически следить за положением больного в кровати, направлением тяги, проверять нет ли воспалительных явлений вокруг спицы, измерять длину конечности, определять положение отломков. С первых дней назначают общую гимнастику, лечебную физкультуру (движения стопой, напряжение мышц бедра, ритмические движения коленной чашки). Через месяц после травмы делают контрольную рентгенограмму. Если положение отломков не изменилось, в большинстве случаев можно оставить скелетное вытяжение до полного сращения. Однако при осуществлении вытяжения за спицу, проведенную через бугристости большеберцовой кости, движения в коленном суставе затруднены. В ряде случаев, если нет опасности смещения, можно через 6 нед скелетное вытяжение заменить накожным. Это дает возможность шире начать движения в коленном суставе. Клеевое вытяжение накладывают на бедро (4 кг) и голень (3 кг).

Для того чтобы больной мог производить движения в коленном суставе, груз с голени и стандартный гамачок или бинт на шине соответственно ложу голени временно снимают. Это позволяет больному касаться постели пяткой и полностью выпрямлять конечность в коленном суставе. В дальнейшем для увеличения объема движений под колено подставляют лесенку со снимающейся перекладиной. Упражнения в «коленном суставе больной делает в течение дня несколько раз. После упражнений шину забинтовывают и к голени подвешивают груз. Если стояние отломков хорошее и процесс образования мозоли протекает нормально, больной не испытывает никаких болей. Больные, лежащие на вытяжении, особенно нуждаются в хорошем уходе.

Через 1-2,5 мес после перелома необходимо сделать контрольную рент