История болезни лор перелом костей носа

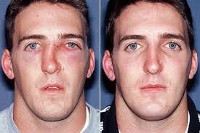

Перелом костей носа – нарушение целостности костно-хрящевой структуры носа в результате механической травмы. Проявляется интенсивной болью, нарушением формы носа, кровотечением и слизистыми выделениями из носовых ходов, затруднением носового дыхания, отечностью и синюшностью близлежащих мягких тканей. Диагностируется на основании анамнеза, данных осмотра и пальпации, передней риноскопии, рентгенографии костей носа в прямой и боковой проекции. Лечение – репозиция, тампонада, антибиотики, сосудосуживающие средства, физиотерапия. При тяжелых переломах показана ринопластика.

Общие сведения

Перелом костей носа – часто встречающееся повреждение в оториноларингологии, что обусловлено выстоянием органа и хрупкостью его костно-хрящевой основы. Занимает первое место по распространенности среди травм лицевого отдела черепа. Чаще диагностируется у мальчиков и мужчин молодого возраста. Соотношение пациентов мужского и женского пола составляет примерно 3:1. У детей пик травматизма приходится на возраст 7-12 лет. В 20% случаев перелом сопровождается нарушением целостности кожных покровов. Существенных сезонных колебаний не выявлено, количество бытовых повреждений у детей и криминальных травм у взрослых несколько увеличивается в летний период.

Перелом костей носа

Причины

Перелом костей носа возникает вследствие прямого, реже бокового удара. Возможно повреждение при падении лицом на твердую поверхность. Самыми распространенными причинами являются:

- Спортивная травма. Обычно переломы диагностируются у боксеров, спортсменов, занимающихся иными единоборствами и подвижными травмоопасными видами спорта с высокой вероятностью падений.

- Бытовая травма. К данной группе относятся криминальные переломы (полученные в драке), повреждения при падении в результате потери сознания, эпилептического припадка или выраженного алкогольного опьянения. У детей причиной травматизма нередко становится падение во время активных игр, особенно на площадках с твердым покрытием (асфальт и пр.).

- ДТП. Переломы костей носа развиваются при ударе о стекло или переднюю панель вследствие столкновения с препятствием либо другим транспортным средством, часто сочетаются с ЧМТ и переломами иных костей лицевого черепа, выявляются в составе сочетанной и комбинированной травмы.

- Повреждения на производстве. Обычно являются следствием нарушений правил техники безопасности. Чаще выявляются у строителей, работников сельского хозяйства (например, в результате удара копытом животного). Могут возникать при ударе отлетевшей деталью во время работы на станке.

- Военные травмы. Диагностируются у военных, принимающих участие в учениях или боевых действиях.

Патогенез

При ударе возможен перелом носовых костей и/или перегородки. Травматическое воздействие высокой интенсивности может сопровождаться нарушением целостности стенок пазух и лобных отростков верхнечелюстных костей, реже – сошника, носовых раковин, стенок орбиты, решетчатой кости. В последнем случае существует риск обильного кровотечения, обусловленного повреждением решетчатой артерии. Характерной особенностью переломов костей носа является формирование большого количества отломков. Типичное направление смещения фрагментов – кзади, кнаружи и кнутри. При прямом ударе в нижнюю часть органа иногда определяется изолированное повреждение хряща перегородки. В первые годы жизни переломы костей носа встречаются редко, что обусловлено эластичностью твердой основы данной области. У детей старшей возрастной группы может наблюдаться расхождение швов между костями.

Классификация

С учетом наличия либо отсутствия повреждения кожи различают открытые и закрытые переломы. Для оценки характера травмы российские отоларингологи используют классификацию Волкова, согласно которой выделяют следующие типы переломов костей носа:

- Без смещения. Считаются самыми легкими переломами, не сопровождаются изменением формы носа в отдаленном периоде.

- Со смещением. Возникают при интенсивных травматических воздействиях. При отсутствии репозиции исходом перелома становится деформация носа различной степени выраженности.

- Повреждение носовой перегородки. Может быть изолированным либо сочетаться с переломом носовых костей и соседних структур.

Симптомы

В момент травмы появляется острая боль, некоторые больные слышат хруст. Отмечается кровотечение различной интенсивности. При смещении отломков форма носа нарушается. В последующем присоединяется быстро нарастающий отек в области носа и нижних век, позже в перечисленных зонах возникает синюшность. При разрыве слизистой носа может выявляться подкожная эмфизема. В последующем болевой синдром сохраняется, при прикосновении и попытке пальпации боль резко усиливается. Возможно продолжение кровотечения, появление слизистых выделений. При одновременном переломе костей основания черепа наблюдается ликворея. Перелом костей носа сопровождается нарастающими расстройствами носового дыхания вследствие отека и изменения соотношения структур носа. Некоторые пациенты жалуются на тошноту и головокружение, что должно стать поводом для исключения сотрясения головного мозга.

Осложнения

В первые часы после травмы возможно обильное кровотечение, особенно при тяжелых повреждениях с нарушением целостности решетчатой кости. К осложнениям раннего периода относятся гематомы, абсцессы, нагноение мягких тканей. При тяжелых открытых переломах существует опасность распространения гнойного процесса на кости, в том числе – формирующие переднюю черепную ямку. После сращения при отсутствии вправления может выявляться эстетический дефект. Часто наблюдается искривление носовой перегородки, сопровождающееся расстройством носового дыхания, при этом повышается вероятность развития синусита и ринита. Реже дыхание через нос полностью блокируется.

Диагностика

Для подтверждения диагноза и определения лечебной тактики проводятся следующие диагностические мероприятия:

- Консультация отоларинголога. Включает выяснение жалоб, уточнение механизма и давности травмы, внешний осмотр и пальпацию. В ходе осмотра отмечается значительный отек области носа с распространением на нижние веки, могут выявляться кровоизлияния в кожу и конъюнктиву, при открытых переломах видны повреждения кожи. При ощупывании может определяться боль, деформация, костный хруст, иногда пальпируются края отломков.

- Передняя риноскопия. Исследование позволяет уточнить локализацию источника кровотечения, выявить разрывы слизистой, нарушение формы носовой перегородки, повреждение раковин.

- Рентгенография костей носа. Производится в прямой и боковой проекциях. Назначается для подтверждения перелома, определения его вида и локализации, оценки направления и выраженности смещения фрагментов.

КТ головы. Перелом костей носа со смещением отломков влево

Лечение

При легких травмах лечение осуществляют амбулаторно, при тяжелых переломах больных госпитализируют в отоларингологическое отделение. Пациентам с переломами без смещения производят обработку ран, назначают антибиотики, выдают направление на физиолечение. При наличии смещения выполняют репозицию костей носа в день поступления. Больным с переломами основания черепа и ликвореей вправление проводят через 2-3 недели после травмы. Боковое смещение устраняют давлением пальца со стороны, противоположной искривлению. Коррекцию смещения отломков кзади производят с использованием узкого элеватора.

Для удержания фрагментов в правильном положении репозицию завершают тампонадой среднего и верхнего носовых ходов, в нижние ходы устанавливают резиновые трубки для дыхания. При необходимости применяют наружную фиксацию отломков валиками, прикрепленными с помощью лейкопластыря, или коллодиевой повязкой. Иногда фиксация не требуется. При тяжелых многооскольчатых переломах, невозможности консервативной репозиции и повторном смещении показана ринопластика, которая в случае повреждения перегородки сочетается с септопластикой. Для удержания костей в правильном положении накладывают повязку сроком на две недели.

Прогноз и профилактика

Прогноз при изолированных переломах в случае своевременного квалифицированного лечения обычно благоприятный. При неправильном сращении фрагментов возникает косметический дефект, отмечаются нарушения носового дыхания, что может потребовать проведения пластических хирургических вмешательств. У больных с разрывами и значительным отеком слизистой иногда образуются рубцы и синехии полости носа, которые становятся причиной нарушений обоняния и дыхания. При сочетанных повреждениях исход в значительной степени зависит от тяжести других травм (чаще черепно-мозговых).

Источник

I.Общие сведения.

Хмылёв Сергей Алексеевич, 18 лет, студент Краснодорского технического колледжа, проживающий по адресу : г. Краснодар ул. Симферопольская 18 кв. 73/а, 14.09.98 г. поступил в стационар Краснодарской краевой оториноларингологической больницы с диагнозом при поступлении :искривление перегородки носа.

Окончательный диагноз: искривление носовой перегородки.

II. Жалобы больного.

Больной жалуется на затруднение носового дыхания через левую половину носа.

Жалоб со стороны других систем и органов не предъявляет.

III. Анамнез жизни.

Anamnesis vitae.

Родился в срок от второй, нормально протекавшей беременности. Врождённой патологии не имеет. Растёт и развивается в соответствии с полом и возрастом. Из детских инфекций перенёс ветряную оспу.

Травм и операций не было. Гемотрансфузии отрицает.

Вредных привычек не имеет.

Туберкулёз, ЗППП, вирусный гепатит, опухоли, малярию у себя и родственников отрицает.

Аллергических реакций не было.

Наследственный анамнез не отягощён.

В контакте с инфекционными больными не был.

Социальный анамнез благополучный.

III. Анамнез настоящего заболевания.

Anamnesis morbi.

Считает себя больным с сентября 1997 г., когда получил травму во время тренировки в секции бокса. В результате удара появились отёк, гиперемия, болезненность в области носа, которые наблюдались в течение примерно 5 дней. Лечение не проводил. После этого стал отмечать затруднение носового дыхания в ночное время суток и в несколько лёгкой степени днём. За медицинской помощью не обращался. Состояние не ухудшалось.

Обратился за помощью в городскую поликлинику 17, откуда был направлен на консультацию в ЛОР центр. В последнем больному было рекомендовано оперативное лечение. 14.09.98 г. госпитализирован в стационар Краснодарской краевой оториноларингологической больницы с диагнозом: искривление носовой перегородки.

V. Общее исследование.

Status praesens objectivus.

А. ОБЩИЙ ВИД БОЛЬНОГО . Состояние больного удовлетворительное. Положение активное . Сознание ясное . Температура тела 36,7С . Телосложение правильное. Рост 175 см , вес 60 кг . Кожные покровы и видимые слизистые чистые , матового цвета , влажные . Кровоизлияния , сыпи и рубцы на коже и слизистых оболочках отсутствуют . Подкожно-жировая клетчатка слабо выражена . Лимфатические узлы не видны . Пальпации доступны поднижнечелюстные, подмышечные , паховые лимфатические узлы. Они обычной формы и величины, безболезненные, не спаянны с окружающими тканями. Мускулатура развита хорошо. Атрофии мышц при осмотре не обнаружено . Деформаций , асимметричности , болезненности при пальпации лицевого, за исключением носовой перегородки (см. st. localis) , мозгового черепа нет . Форма грудной клетки коническая . Деформаций , переломов нет . Патологических искривлений позвоночника , деформации костей таза нет . Суставы безболезненны при активных и пассивных движениях , конфигурация их не изменена .

Б. ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ. Носовое дыхание затруднено. Тип дыхания смешанный . ЧДД 22 в минуту . Форма грудной клетки нормостеническая , деформаций нет , при пальпации безболезненна , правая и левая половины равномерно участвуют в акте дыхания . Перкуторно – ясный легочной звук . Аускультативно выслушивается везикулярное дыхание , хрипов нет .

Высота стояния верхушек :

– спереди , с обеих сторон : на 3 см выше ключицы

– сзади : на уровне IIV шейного позвонка

Ширина полей Кренинга – 4 см .

Нижние границы лёгких :

Линии Справа СлеваПарастенальная V межреберье V межреберьеСрединно-ключичная VI ребро VI реброПередняя подмышечная VII ребро VII реброСредняя подмышечная VIII ребро VIII реброЗадняя подмышечная IX ребро IX ребро Лопаточная X ребро X реброОколопозвоночная Остистый отросток XI грудного позвонка

В. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА.

Видимых выпячиваний и пульсации в области сердца нет .

Пальпаторно. Верхушечный толчок располагается в V межреберье на 1,5 см кнутри от срединно-ключичной линии . Сердечный толчок не определяется . Эпигастральной пульсации нет .

Перкуторно. Границы относительной и абсолютной сердечной тупости не изменены.

ГраницаОтносительная тупостьАбсолютная тупостьПраваяНа 1 см кнаружи от правого

края грудиныЛевый край грудины ВерхняяВерхний край III ребра Хрящ IV ребраЛеваяНа 1 см кнутри от срединно-ключичной линии

Ширина сосудистого пучка – 6 см.

Поперечник сердца – 11 см.

Конфигурация сердца не изменена.

Аускультативно. Тоны сердца громкие, чистые, ритмичные. Частота сердечных сокращений 72 удара в минуту, патологические шумы не выслушиваются .

Пульс ритмичный, нормального наполнения и напряжения , 72 удара в минуту. АД – 120/80 мм.рт.ст.

Г. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА.

ЖКТ

Осмотр. Язык влажный, чистый . Слизистая оболочка внутренних поверхностей губ , щёк , нёба , зев нормальной окраски . Миндалины не изменены . Запах изо рта обычный .

Форма живота обычная . Живот симметричен , не вздут . Видимая перистальтика и антиперистальтика желудка и кишечника отсутствует . Грыжевых выпячиваний нет . Равномерно участвует в акте дыхания . Венозные коллатерали отсутствуют .

Пальпация. При поверхностной пальпации живот мягкий , безболезненный , зон повышенной кожной чувствительности нет , расхождения мышц брюшного пресса , феномен «мышечной защиты», грыжи , поверхностно расположенные опухоли не определяются ; симптом Щёткина – Блюмберга отрицательный .

Печень , селезёнка

Печень пальпируется у края рёберной дуги : край острый , поверхность гладкая , безболезненна . Размеры печени по Курлову 9см-8см-7см .

Желчный пузырь не пальпируется .

Селезёнка не пальпируется. Перкуторно : длинник – 7 см , поперечник – 5 см .

Д. МОЧЕПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ.

При осмотре поясничной области покраснения , припухлости , болезненности не выявленно . Напряжения поясничных мышц нет . Симптом покалачивания отрицателен с обеих сторон . Почки , мочевой пузырь не пальпируются . Дизурических расстройств нет .

Е. ЭНДОКРИННАЯ И НЕРВНАЯ СИСТЕМЫ .

Первичные и вторичные половые признаки соответствуют полу и возрасту. Нарушения роста нет . Части тела пропорциональны . Щитовидная железа не видна и не пальпируется .

Первичной патологии со стороны нервной системы и органов чувств не выявленно .

Патологии по результатам объективного исследования не выявленно .

VI. Специальное исследование.

Status specialis.

НОС. Наружный нос правильной формы. Преддверие носа покрыто неизменённой кожей с мелкими волосками.

Передняя риноскопия. Слизистая оболочка полости носа розовая, влажная. На боковых стенках видны валики розового цвета нижние и средние носовые раковины. Под ними имеются щелевидные пространства нижние и средние носовые ходы свободные, отделяемого в них нет. Носовая перегородка искривлена влево и утолщена в виде гребня на протяжении всей её длины. Дыхание через левую половину носа затруднено.

ПОЛОСТЬ РТА.

8765432112345678

8765432112345678

ДЁСНЫ. Полотно охватывает шейки зубов, бледно розового цвета, компактные.

ЯЗЫК. Чистый влажный. Твёрдое небо пологой формы, покрыто неизменённой слизистой оболочкой.

РОТОГЛОТКА. Мягкое нёбо симметрично, подвижно. Язычок расположен по средней линии. Нёбные миндалины на уровне дужек, не спаяны с ними, компактные. Из лакун миндалин содержимого не получено. Слизистая оболочка задней стенки глотки розовая, влажная. Подчелюстные, верхние шейные лимфоузлы не увеличены.

НОСОГЛОТКА. Свод носоглотки куполообразной формы. Покрыт неизменённой слизистой оболочкой. Сошник расположен вертикально. По обе стороны от него видны хоаны, а в них неизменённые задние концы верхних, средних и нижних носовых раковин. Набоковых стенках носоглотки на уровне нижних носовых раковин имеется устья слуховых труб.

ГОРТАНЬ. При наружном осмотре и пальпации скелета гортани патологических изменений не

Источник

ГЛАВА VIII ПЕРЕЛОМЫ КОСТЕЙ НОСА.

Выстоящее положение носа и хрупкость его скелета являются предпосылками для его повреждения, в том числе и перелома костей.

1. Анатомия носа.

Наружный

нос представлен двумя тонкими носовыми костями, которые соединены друг с

другом по средней линии и образуют спинку наружного носа. Вверху

носовые кости соединены с носовым отростком лобной кости. Латерально

носовые кости, соединяясь с лобными отростками верхней челюсти, образуют

его боковые скаты. Хрящевая часть наружного носа образована парными

латеральными (треугольными) большими и малыми крыльными хрящами.

Перегородка носа образована перпендикулярной пластинкой решетчатой

кости, сошником и носовым гребешком верхней челюсти, а также

четырехугольным хрящем и дубликатурой кожи (подвижная часть

перегородки). Верхняя стенка полости носа, кроме костей носа, образована

очень тонкой решетчатой пластинкой решетчатой кости, которая при

переломе костей носа может повреждаться. Это опасно возможностью

развития ликвореи и вовлечением в воспалительной процесс оболочек мозга,

профузным носовым кровотечением из решетчатой артерии.

2. Клиническая картина переломов костей носа.

Переломы

костей носа подразделяются на самостоятельные или сочетаются с

переломами верхней челюсти и другими костями лицевого скелета. По этой

причине могут являться следствием производственной, бытовой,

транспортной и спортивной травм.

Наибольшее

распространение у клиницистов получила классификация переломов костей

носа, предложенная Ю.Н. Волковым (1958), согласно которой их

подразделяют на:

– переломы костей носа без смещения костных отломков и без деформации наружного носа (открытые и закрытые),

– переломы костей носа со смещением костных отломков и с деформацией наружного носа (открытые и закрытые),

– повреждения носовой перегородки.

Чаще

повреждаются носовые кости, реже – лобные отростки верхней челюсти.

Возможно повреждение носовых раковин и сошника, стенок орбиты, основания

черепа в передней черепной ямке.

При ударе, наносимом

на спинку носа спереди назад, возможен продольный перелом носовых

костей. Нос приобретает седловидную форму вследствие западения его

спинки в костном (возможно, и в хрящевом) отделе. Возникает выраженная

деформация носовой перегородки, возможен перелом ее с образованием

гематомы (рис. 32).

При ударе сбоку на стороне удара

возможно разъединение между носовой костью и лобным отростком верхней

челюсти, а также перелом лобного отростка на противоположной стороне.

При этом носовые кости теряют связь с носовым отростком лобной кости,

может быть перелом носовой перегородки. Возможно западение бокового

ската носа со стороны удара и смещение (выпячивание) противоположного

ската. При переломе костей носа отломки могут смещаться кнаружи, внутрь и

кзади.

Больные жалуются на боль в области носа,

нарушение носового дыхания и обоняния, носовое кровотечение,

эстетический недостаток, иногда – головокружение и тошноту. Переломы

костей носа могут сопровождаться сотрясением головного мозга. Поэтому

выявлению соответствующих признаков следует уделить особое внимание.

Одним из ведущих признаков является носовое кровотечение.

Рис.

32. Схема вариантов перелома костей носа: 1-норма; 2-односторонний

перелом бокового отдела носа со смещением отломка внутрь; 3-двусторонний

перелом бокового отдела носа со смещением отломков; 4-множественный

перелом перегородки носа с деформацией спинки; 5-искривление перегородки

носа; 6-перелом перегородки носа.

При осмотре

определяется выраженный отек тканей носа, распространяющийся на нижние

веки, иногда кровоизлияние не только в подкожную клетчатку наружного

носа, но и в область конъюнктивы, ткани нижнего и верхнего века. При

открытых переломах нарушена целость кожных покровов носа. При разрыве

слизистой оболочки носа и усиленном сморкании больного может возникнуть

подкожная эмфизема век, лица и даже шеи. Пальпация дает возможность

установить подвижность костных фрагментов, наличие неровностей, острых

краев сместившихся костей носа, крепитацию.

При разрыве

слизистой оболочки носа пальпаторно иногда определяется подкожная

эмфизема в виде крепитации. Выраженный отек мягких тканей затрудняет

пальпаторное исследование костей носа. Следует пропальпировать переднюю

стенку верхнечелюстных пазух, края грушевидного отверстия, нижний край

орбит.

Передняя риноскопия позволяет определить место

кровотечения, причину затрудненного носового дыхания, состояние

слизистой оболочки носа, деформацию перегородки и повреждение раковин

носа.

Наличие перелома, его характер и локализацию,

смещение костных фрагментов подтверждается с помощью рентгенографии

костей носа, сделанной в двух проекциях: прямой и боковой (рис. 33).

3. Лечение переломов костей носа.

Оказание

помощи заключается в остановке кровотечения, с этой целью проводится

передняя или задняя тампонада, и репозиции отломков. Если перелом

сопровождается повреждением (разрывом) мягких тканей, то проводят

первичную хирургическую обработку раны.

Рис. 33. Рентгенограмма костей носа. Определяется перелом костей носа со смещением.

Оптимальными

сроками репозициии фрагментов костей носа считают первые 5 часов после

травмы или 5 суток спустя после нее – когда исчезнет отек мягких тканей,

затрудняющий определение правильности их стояния после репозиции.

Вправление отломков следует проводить в лежачем положении больного.

Залогом

успешного вправления отломков костей носа является эффективное

обезболивание, которое достигается смазыванием слизистой оболочки носа

1-2% раствором дикаина, 10% раствором лидокаина и инфильтрацией мягких

тканей в зоне перелома (со стороны кожи и интраназально) 2% раствором

лидокаина, тримекаина или раствором ультракаина.

Репозицию отломков проводят с помощью давления большого пальца на

выступающий участок кости в направлении, противоположном смещению отломка.

При западении спинки

носа или смещении его боковых отделов внутрь репозицию проводят с

помощью специального металлического элеватора или зажима Кохера с

надетой на его бранши резиновой трубкой. Инструмент аккуратно вводят в

общий носовой ход и его концом приподнимают сместившиеся внутрь

фрагменты, при этом контролируют пальцами правильность их сопоставления.

Иногда этот момент сопровождается характерным хрустом.

Если

имеется боковое смещение и западение, то необходимо сначала

эндоназальным доступом приподнять сместившиеся внутрь отломки, а затем

переместить спинку носа к средней линии.

После

репозиции отломков следует осмотреть носовые ходы, оценить состояние

носовых раковин и сошника. В нижний носовой ход вводят хлорвиниловую

трубку, обернутую слоем йодоформной марли для обеспечения вентиляции

носоглотки. Общий носовой ход тампонируют на 7 – 8 дней турундами,

пропитанными йодоформной смесью.

Можно пропитывать их

расплавленным стерильным парафином. Снаружи в области боковых скатов

носа укладывают тугие марлевые валики и фиксируют их полосками липкого

пластыря.

По показаниям могут быть применены

специальные пеллоты для фиксации отломков в правильном положении.

Своевременно проведенное лечение приводит к хорошим функциональным и

косметическим результатам.

Кровотечение является

наиболее частым осложнением при переломе носовых костей. Нередко его

удается остановить передней тампонадой носа. Ее проводят в положении

больного сидя. Тампон длиной 40 – 50 см врач удерживает пинцетом отступя

на 4 – 5 см от его края. В последующем этот участок будет выходить из

ноздри больного. Тампон укладывают петлями, прижимая одну к другой, от

дна носа. Его удаляют через 48 часов.

Если передняя тампонада окажется неэффективной, следует выполнить заднюю тампонаду.

Сначала

изготавливают тампон в виде жесткой подушки размером, равным двум

ногтевым фалангам больших пальцев кисти больного. Прочными нитями

перетягивают его. Две нити должны быть фиксированы с одной стороны, а

одна – с другой стороны тампона. Длина нитей составляет не менее 20 см

каждая. По нижнему носовому ходу кровоточащей половины носа проводят

тонкий резиновый катетер до тех пор, пока он не покажется за мягким

небом. Пинцетом катетер через рот выводят наружу и к его концу

привязывают 2 нити от тампона. Затем через нос вытягивают катетер вместе

с нитями наружу. Потягивая за эти нити, тампон правой рукой заводят в

носовую часть глотки, указательным пальцем прижимают его к хоанам. Две

нити, выступающие из носа, завязывают на марлевом валике. Перед этим

можно дополнительно выполнить переднюю тампонаду. Третью нить выводят

изо рта и фиксируют полоской липкого пластыря к щеке.

Удерживатъ

тампон в носовой части глотки можно не более 48 часов во избежание

развития среднего отита. Для удаления тампона срезают нити перед входом в

нос и вытягивают его из носовой части глотки с помощью третьей нити,

которая была выведена изо рта наружу. Как правило, с помощью задней

тампонады удается остановить даже выраженное носовое кровотечение.

Источник