История болезни компрессионный перелом поясничного позвонка

Æàëîáû ïàöèåíòà ïðè ïîñòóïëåíèè íà ëå÷åíèå, àíàìíåç è îáùåå ñîñòîÿíèå îðãàíîâ. Íåâðîëîãè÷åñêèé ñòàòóñ áîëüíîãî. Äèôôåðåíöèàëüíûé äèàãíîç – ñïèíàëüíàÿ îïóõîëü. Äîïîëíèòåëüíûå ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ. Âûñòàâëåíèå êëèíè÷åñêîãî äèàãíîçà íà îñíîâàíèè îáñëåäîâàíèÿ.

Ñòóäåíòû, àñïèðàíòû, ìîëîäûå ó÷åíûå, èñïîëüçóþùèå áàçó çíàíèé â ñâîåé ó÷åáå è ðàáîòå, áóäóò âàì î÷åíü áëàãîäàðíû.

Ðàçìåùåíî íà https://www.allbest.ru/

ÑòÃÌÓ

Êàôåäðà íåâðîëîãèè

Çàâ. êàôåäðîé: ê.ì.í., ïðîôåññîð Êàðïîâ Ñ.Ì.

Ðóêîâîäèòåëü: ïðîôåññîð Ñòàðîäóáöåâ À.È.

Èñòîðèÿ áîëåçíè

Êëèíè÷åñêèé äèàãíîç: Êîìïðåññèîííûé ïåðåëîì Th7 – Th8 ïîçâîíêîâ

Ñîïóòñòâóþùèå çàáîëåâàíèÿ: –

Îñëîæíåíèÿ: –

Ëå÷åáíûé ôàêóëüòåò

Êóðàòîð: ñòóäåíò 407 «Á» ãðóïïû

Æóìåô À.Ñ.

Ñòàâðîïîëü, 2016

Ïàñïîðòíàÿ ÷àñòü

Ô.È.Î.

Äàòà ðîæäåíèÿ: 11.03.1986 ã

Âîçðàñò: 30 ëåò

Ïîë: ìóæñêîé

Äîìàøíèé àäðåñ:

Ìåñòî ðàáîòû è äîëæíîñòü: íå ðàáîòàåò

Êëèíè÷åñêèé äèàãíîç: Êîìïðåññèîííûé ïåðåëîì Th7 – Th8 ïîçâîíêîâ .

Æàëîáû íà : áîëè â ñïèíå, ðàñïðîñòðàíåíèå áîëè ïî âñåé ãðóäíîé êëåòêå, áûñòðóþ óòîìëÿåìîñòü, äèñêîìôîðò â ïîëîæåíèè ëåæà íà ñïèíå.

Anamnesmorbi

7 àâãóñòà 2014 ã. Ïîïàë â ÄÒÏ, â ðåçóëüòàòå ïîëó÷èëà òðàâìó. Áûë ãîñïèòàëèçèðîâàí â ÃÊÁ ÑÌÏ ¹1 ã. Ñòàâðîïîëü. Áûëà ñäåëàíà îïåðàöèÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé ñêîáàìè ôèêñèðîâàëè ïîçâîíêè. Ïîñëå ÷åãî, ñîñòîÿíèå óëó÷øèëîñü.  ôåâðàëå 2016ã ãîñïèòàëèçèðîâàíà â 4 ÃÊÁÑÌÏ íà ñòàöèîíàðíîå ëå÷åíèå ñ ïðîôèëàêòè÷åñêîé öåëüþ.

Anamnesisvitae

Ðîäèëñÿ â ã. Ñòàâðîïîëü, ðîäû áåç îòÿãîùåíèÿ. Íà÷àë õîäèòü â ãîä, ðàçãîâàðèâàòü â 1,5 ãîäà. Ðîñ â íîðìàëüíûõ óñëîâèÿõ, õîäèë â ñàäèê, â øêîëå ó÷èëñÿ õîðîøî. Ðîñò 171 ñì, âåñ 68 êã. Ïîëîâîå ñîçðåâàíèå â 15 ëåò. Áåðåìåííîñòè íå áûëî. Òóáåðêóëåç, âèðóñíûé ãåïàòèò, âåíåðè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ îòðèöàåò. Àëëåðãèè è ëåêàðñòâåííîé íåïåðåíîñèìîñòè íå âûÿâëåíî. Íàñëåäñòâåííîñòü íå îòÿãîùåíà. Âðåäíûõ ïðèâû÷åê íåò.

Statuspraesensobjectivus

Îáùåå ñîñòîÿíèå óäîâëåòâîðèòåëüíîå, ïðàâèëüíîãî òåëîñëîæåíèÿ.

Ïîëîæåíèå àêòèâíîå.

Òåëîñëîæåíèå íîðìîñòåíè÷åñêîå.

Êîæíûå ïîêðîâû: ÷èñòûå, öâåò áëåäíî-ðîçîâûé, ýëàñòè÷íîñòü íîðìàëüíàÿ, ñòåïåíü âëàæíîñòè íîðìàëüíàÿ; çóäà íåò; ðóáöîâ-íåò.

Âèäèìûå ñëèçèñòûå: áëåäíî-ðîçîâîãî öâåòà, âûñûïàíèé, ýððîçèé, òðåùèí íåò.

Îðãàíû äûõàíèÿ: äûõàíèå â ëåãêèõ âåçèêóëÿðíîå, õðèïîâ íåò. Îäûøêè è êàøëÿ íåò. Ïåðêóòîðíî ëåãêèå â ïðåäåëàõ íîðìû

Íèæíÿÿ ãðàíèöà ïðàâîãî ëåãêîãî | Íèæíÿÿ ãðàíèöà ëåâîãî ëåãêîãî | |

Ñðåäèííî-êëþ÷è÷íàÿ | VI ðåáðî | – |

Ïåðåäíÿÿ ïîäìûøå÷íàÿ | VII ðåáðî | VII ðåáðî |

Ñðåäíÿÿ ïîäìûøå÷íàÿ | VIII ðåáðî | IX ðåáðî |

Çàäíÿÿ ïîäìûøå÷íàÿ | IX ðåáðî | IX ðåáðî |

Ëîïàòî÷íàÿ | X ðåáðî | X ðåáðî |

Îêîëîïîçâîíî÷íàÿ | Îñòèñòûé îòðîñòîê XI ãðóäíîãî ïîçâîíêà |

Îðãàíû êðîâîîáðàùåíèÿ: Òîíû ðèòìè÷íûå, ïîáî÷íûõ øóìîâ íåò. Ïóëüñ 70 â ìèíóòó, ðèòìè÷íûé, ñèíõðîííûé, íîðìàëüíîãî íàïîëíåíèÿ è íàïðÿæåíèÿ, ÀÄ – 110/70 ìì ðò.ñò. Ïåðêóòîðíî â ïðåäåëàõ íîðìû.

Àáäîìèíàëüíîå îáñëåäîâàíèÿ: Ïðè ïîâåðõíîñòíîé ïàëüïàöèè æèâîò áåçáîëåçíåííûé, ìÿãêèé, íàïðÿæåíèÿ ìûøö ïåðåäíåé áðþøíîé ñòåíêè íå îòìå÷àåòñÿ; îïóõîëåé, ãðûæ, ðàñõîæäåíèé ïðÿìûõ ìûøö æèâîòà íåò. Ïðè ãëóáîêîé ïàëüïàöèè îðãàíû áðþøíîé ïîëîñòè áåçáîëåçíåííû, ìÿãêîé êîíñèñòåíöèè, íå óâåëè÷åíû. Íèæíÿÿ ãðàíèöà ïå÷åíè ïðîõîäèò ïî êðàþ ïðàâîé ðåáåðíîé äóãè. Ïåðêóòîðíî ãðàíèöû ïå÷åíè íå èçìåíåíû.

Ìî÷åâûäåëèòåëüíàÿ ñèñòåìà: Ìî÷åèñïóñêàíèå ñâîáîäíîå, áåçáîëåçíåííîå, ñòóë íîðìàëüíûé.

Íåâðîëîãè÷åñêèé ñòàòóñ

Îáùåå ñîñòîÿíèå

óäîâëåòâîðèòåëüíîå, ñàìî÷óâñòâèå õîðîøåå. Ñîçíàíèå ÿñíîå. Âûðàæåíèå ëèöà îñìûñëåííîå.

Îáùåìîçãîâûå ñèìïòîìû: ãîëîâíàÿ áîëü, ãîëîâîêðóæåíèå, ðâîòà – íå ìó÷àþò.

Ìåíèíãèàëüíûå ñèìïòîìû: ðèãèäíîñòüìûøö çàòûëêà íå îòìå÷àåòñÿ, ñèìòîìû Êåðíèãà è Áðóäçèíñêîãî îòðèöàòåëüíû.

Î÷àãîâûå ñèìïòîìû(×ÌÍ)

I ïàðà – n. olfactorius (îáîíÿòåëüíûé íåðâ)

Çàïàõè ðàçëè÷àåò õîðîøî, îäèíàêîâî îáåèìè ïîëîâèíàìè íîñà.

Îáîíÿòåëüíûõ ãàëëþöèíàöèé íåò.

II ïàðà – n. opticus (çðèòåëüíûé íåðâ)

visus OD = 1; visus OS = 1. Öâåòîîùóùåíèå íå ñòðàäàåò. Âûïàäåíèé ïîëåé çðåíèÿ íåò. Çðèòåëüíûõ ãàëëþöèíàöèé íåò.

III,IV,VIïàðû – n.n. oculomotorius, trochlearis, abducens

(ãëàçîäâèãàòåëüíûé, áëîêîâîé, îòâîäÿùèé)

Øèðèíà ãëàçíûõ ùåëåé äîñòàòî÷íàÿ, D=S. Ïòîçà, êîñîãëàçèÿ, ýêçî- è ýíäîôòàëüìà, áëåôàðîñïàçìà íåò.Îòìå÷àåòñÿ äèïëîïèÿ. Çðà÷êè îêðóãëîé ôîðìû, äèàìåòð 3 ìì, ðàâíîìåðíûå (D=S), ðåàêöèÿ íà ñâåò æèâàÿ, ðåàêöèÿ íà àêêîìîäàöèþ è êîíâåðãåíöèþ íå íàðóøåíà.

V ïàðà – n. trigeminus (òðîéíè÷íûé)

Áîëåé è ïàðåñòåçèé â ëèöå íå îòìå÷àåòñÿ. Òðèãåìèíàëüíûå òî÷êè ïðè ïàëüïàöèè áåçáîëåçíåííû. ×óâñòâèòåëüíîñòü ëèöà íå íàðóøåíà.

Êîðíåàëüíûé è íèæíå÷åëþñòíîé ðåôëåêñû ñîõðàíåíû, íå íàðóøåíû.

Çàòðóäíåíèé ïðè æåâàíèè íå èñïûòûâàåò, ïðèçíàêîâ àòðîôèè æåâàòåëüíîé è âèñî÷íîé ìûøö íåò, ïðè îòêðûâàíèè ðòà íèæíÿÿ ÷åëþñòü íå îòêëîíÿåòñÿ îò ñðåäèííîé ëèíèè. Ñèëà è íàïðÿæåíèå æåâàòåëüíûõ ìûøö äîñòàòî÷íûå, D=S.

VII ïàðà – n. facialis (ëèöåâîé)

Ëèöî â ïîêîå ñèììåòðè÷íî. Íîñîãóáíûå ñêëàäêè îäèíàêîâû ñ îáåèõ ñòîðîí, (D=S). Ëàãîôòàëüì è ãèïåðàêóçèÿ îòñóòñòâóþò, ñèìïòîì Áåëëà îòðèöàòåëüíûé. Ñëåçîîòäåëèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ íå íàðóøåíà. Âêóñ íà ïåðåäíèõ 2/3 ÿçûêà íå íàðóøåí (ñëàäêîå è êèñëîå ðàçëè÷àåò).

VIII ïàðà – n. vestibulocochlearis (ïðåääâåðíî-óëèòêîâûé)

Ñëóõîâàÿ ïîðöèÿ.

Øåïîòíóþ ðå÷ü ðàçëè÷àåò ñïðàâà è ñëåâà íà ðàññòîÿíèè 6 ì. Øóìà, çâîíà â óøàõ è ñëóõîâûõ ãàëëþöèíàöèé íå îòìå÷àåò.

Âåñòèáóëÿðíàÿ ïîðöèÿ.

Ãîëîâîêðóæåíèÿ, íèñòàãìà, àòàêñèè íå íàáëþäàåòñÿ.

IX,X ïàðû – n.n. glossopharingeusetvagus (ÿçûêîãëîòî÷íûé èáëóæäàþùèé)

Ãîëîñ çâó÷íûé, ãëîòàíèå ñâîáîäíîå, ïîïåðõèâàíèÿ íåò. Ìÿãêîå íåáî è ÿçû÷îê â ïîêîå íå ïðîâèñàþò, ïðè ôîíàöèè íåáíàÿ çàíàâåñêà ïîäòÿãèâàåòñÿ ðàâíîìåðíî. Íåáíûé è ãëîòî÷íûé ðåôëåêñû íå ñíèæåíû.

Ñîëåíîå è ãîðüêîå íå çàäíåé òðåòè ÿçûêà ðàçëè÷àåò. Íàðóøåíèé ñåðäå÷íîãî ðèòìà è ðàññòðîéñòâ äûõàíèÿ íå îòìå÷àåò.

XI ïàðà – n. accessorius (äîáàâî÷íûé)

Ãîëîâà íå îòêëîíåíà îò ñðåäèííîé ëèíèè. Ïîâîðîòû è íàêëîíû ãîëîâû, ïîäíÿòèÿ íàäïëå÷èé, ñáëèæåíèå ëîïàòîê îñóùåñòâëÿåò â ïîëíîì îáúåìå.

Ñèëà ãðóäèííî-êëþ÷è÷íî-ñîñöåâèäíîé, à òàêæå òðàïåöèåâèäíîé ìûøöû îöåíåíà â 5 áàëëîâ. Àòðîôèÿ, ôèáðèëëÿðíûå è ôàñöèêóëÿðíûå ïîäåðãèâàíèÿ îòñóòñòâóþò.

XII ïàðà – n. hypoglossus (ïîäúÿçû÷íûé)

ßçûê ïðè âûñîâûâàíèè ðàñïîëîæåí ïî ñðåäèííîé ëèíèè. Àòðîôèè, ôèáðèëëÿðíûõ è ôàñöèêóëÿðíûõ ïîäåðãèâàíèé íå íàáëþäàåòñÿ.

Äâèãàòåëüíàÿ ñèñòåìà

Ìûøå÷íàÿ ñèñòåìà óìåðåííî ðàçâèòà. Ïðè îñìîòðå ìóñêóëàòóðû êîíå÷íîñòåé è òóëîâèùà àòðîôèé, ãèïåðòðîôèé, ôèáðèëëÿðíûõ è ôàñöèêóëÿðíûõ ïîäåðãèâàíèé íå âûÿâëåíî.Îáúåì àêòèâíûõ è ïàññèâíûõ äâèæåíèé â ñóñòàâàõ íîã ñíèæåí. Ñèëà ìûøö â ïðàâîé íîãå îöåíèâàåòñÿ â 4áàëëà, â ëåâîé íîãå – 4áàëëà, â ðóêàõ – 5 áàëëîâ.

Ðåôëåêòîðíàÿ ñôåðà: Ñóõîæèëüíûå, ïåðèîñòàëüíûå è ïîâåðõíîñòíûå ðåôëåêñû ñïðàâà è ñëåâà æèâûå.D=S, êîëåííûé ðåôëåêñ ïîâûøåí.Ñèíåðãèè è ïàòîëîãè÷åñêèõ ñèíêèíåçèé íåò.

Ïàòîëîãè÷åñêèå ðåôëåêñû: íå îòìå÷àþòñÿ. Êëîíóñîâ íåò. Òðåìîð íå îòìå÷àåòñÿ.

Êîîðäèíàöèÿ äâèæåíèé

ïîçå Ðîìáåðãà – óñòîé÷èâà. Ïàëüöå – íîñîâóþ è êîëåíî – ïÿòî÷íóþ ïðîáû âûïîëíÿåò íåóâåðåííî. Ïðîáû íà àñèíåðãèþ (Áàáèíñêîãî è Ñòþàðòà-Õîëìñà) îòðèöàòåëüíû. Àäèàäîõîêèíåçà íå îòìå÷åíî.

×óâñòâèòåëüíàÿ ñôåðà

Ïàðåñòåçèè, áîëåé íå îòìå÷àåò. Ñèìïòîìû Ëàñåãà, Âàññåðìàíà, Íåðè îòðèöàòåëüíûå.

Ïîâåðõíîñòíàÿ, òåìïåðàòóðíàÿ è òàêòèëüíàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü íå èçìåíåíû.

Ãëóáîêàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü (ìûøå÷íî-ñóñòàâíîå, âèáðàöèîííîå, ÷óâñòâî äàâëåíèÿ, âåñà) íå íàðóøåíà.Ñëîæíàÿ ÷óâñòâèòåëüíîñòü (êèíåñòåòè÷åñêàÿ, äèñêðèìèíàöèîíàÿ, äâóìåðíî-ïðîñòðàíñòâåííàÿ, ÷óâñòâî ëîêàëèçàöèè) íå íàðóøåíà. Ñòåðåîàíåñòåçèè íåò.

Âûñøèå ïñèõè÷åñêèå ôóíêöèè

Ðå÷ü. Óñòíóþ ðå÷ü ïîíèìàåò, ñïîñîáåí îñìûñëåííî âûñêàçûâàòüñÿ â âèäå àêòèâíîé óñòíîé ðå÷è. Ðå÷åâàÿ àêòèâíîñòü íå íàðóøåíà.

×òåíèå. Ïðåäëîæåííûé òåêñò ÷èòàåò, ïðî÷èòàííîå ïðîíèìàåò.

Ïèñüìî. Ñïèñûâàåò ïðåäëîæåííûé òåêñò, ñïîñîáíîñòü ïèñàòü ïîä äèêòîâêó íå óòðà÷åíà. Ñ÷åò. Ñ÷åòíûå îïåðàöèè ïðîèçâîäèò íà óðîâíå ïîëó÷åííîãî îáðàçîâàíèÿ. Ïðàêñèñ. Ñïîñîáíîñòü âûïîëíÿòü ïîñëåäîâàòåëüíûå êîìïëåêñû äâèæåíèé è ñîâåðøàòü öåëåíàïðàâëåííûå äåéñòâèÿ ïî âûðàáîòàííîìó ïëàíó íå íàðóøåíà. Ãíîçèñ. Ñïîñîáíîñòü óçíàâàòü èçâåñòíûå áîëüíîìó ïðåäìåòû ïî ÷óâñòâèòåëüíûì âîñïðèÿòèÿì íå íàðóøåíà. Ïàìÿòü íå íàðóøåíà.

Ïñèõè÷åñêàÿ ñôåðà

Îðèåíòèðóåòñÿ â ïðîñòðàíñòâå, âî âðåìåíè, ñîáñòâåííîé ëè÷íîñòè, îêðóæàþùèõ ïðåäìåòàõ è ëèöàõ. Ñ îêðóæàþùèìè õîðîøî êîíòàêòèðóåò, êðèòè÷åñêè îöåíèâàåò ñîñòîÿíèå ñîáñòâåííîãî çäîðîâüÿ. Ìûøëåíèå, ïàìÿòü, âíèìàíèå, èíòåëëåêò ñîîòâåòñòâóþò âîçðàñòó, îáðàçîâàíèþ è ñîöèàëüíîìó ïîëîæåíèþ. Ëè÷íîñòü áîëüíîãî ñîõðàíåíà. Ïîâåäåíèå àäåêâàòíîå. Çàñûïàåò áûñòðî, ñîí ãëóáîêèé è ïðîäîëæèòåëüíûé. Ïîñëå ïðîáóæäåíèÿ ÷óâñòâóåò ñåáÿ õîðîøî.

Äèôôåðåíöèàëüíûé äèàãíîç

Ñïèíàëüíàÿ îïóõîëü

Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà ëþáîé îïóõîëè ñïèííîãî ìîçãà ïðîÿâëÿåòñÿ:

– íàðóøåíèÿìè ÷óâñòâèòåëüíîñòè

– äâèãàòåëüíûìè íàðóøåíèÿìè,

– íàðóøåíèÿìè ôóíêöèè òàçîâûõ îðãàíîâ,

– íàðóøåíèÿìè òðîôèêè.

Ïîñëåäíèå äâà ïðèçíàêà îáû÷íî ïîÿâëÿþòñÿ â ôèíàëå áîëåçíè.

êëèíè÷åñêîì òå÷åíèè ýêñòðàìåäóëëÿðíûõ ÎÑÌ ïðèíÿòî ðàçëè÷àòü 3 ñòàäèè: êîðåøêîâóþ, áðîóíñåêàðîâñêóþ (ïîëîâèííîå ïîðàæåíèå ñïèííîãî ìîçãà) è ïàðàïëåãè÷åñêóþ.

Êîðåøêîâàÿ ñòàäèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ èíòåíñèâíûìè áîëÿìè â çîíå èííåðâàöèè òåõ èëè èíûõ êîðåøêîâ. Íàèáîëåå ÿðêèé áîëåâîé ñèíäðîì îòìå÷àåòñÿ ïðè îïóõîëÿõ êîíñêîãî õâîñòà è øåéíîãî óòîëùåíèÿ ñïèííîãî ìîçãà. Ïðè îáúåêòèâíîì èññëåäîâàíèè âûÿâëÿþòñÿ ïðèçíàêè ðàçäðàæåíèÿ ëèáî âûêëþ÷åíèÿ ôóíêöèè êîðåøêîâ.  ýòîé ñòàäèè ïðîöåíò äèàãíîñòè÷åñêèõ îøèáîê íàèáîëåå âûñîê. Äèàãíîñòèðóþò ïëåâðèò, õîëåöèñòèò, àïïåíäèöèò, ðàäèêóëèò, îñòåîõîíäðîç ïîçâîíî÷íèêà è ò.ï. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî èíòåíñèâíîñòü áîëåâîãî ñèíäðîìà çàâèñèò îò ïîëîæåíèÿ ïàöèåíòà. Áîëè óñèëèâàþòñÿ â ëåæà÷åì ïîëîæåíèè, â íî÷íîå âðåìÿ. Íåêîòîðûå áîëüíûå âûíóæäåíû ñïàòü ñèäÿ. Îòìå÷àåòñÿ áîëåçíåííîñòü ïðè ïåðêóññèè îñòèñòûõ îòðîñòêîâ ïîçâîíêîâ íà óðîâíå îïóõîëè — ñèìïòîì Ðàçäîëüñêîãî. Õàðàêòåðåí ñèìïòîì ëèêâîðíîãî òîë÷êà: âîçíèêíîâåíèå èëè óñèëåíèå áîëè ïðè ñäàâëåíèè ÿðåìíûõ âåí.

Áðîóíñåêàðîâñêàÿ ñòàäèÿ ðàçâèâàåòñÿ ïî ìåðå ðîñòà ÎÑÌ: íàñòóïàåò ïîëîâèííîå ïîðàæåíèå ñïèííîãî ìîçãà — âûÿâëÿåòñÿ ñèíäðîì Áðîóí-Ñåêàðà (öåíòðàëüíûé ïàðåç è íàðóøåíèå ãëóáîêîìûøå÷íîãî ÷óâñòâà íà ñòîðîíå îïóõîëè è âûïàäåíèå áîëåâîé è òåìïåðàòóðíîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè ñ ïðîòèâîïîëîæíîé ñòîðîíû). Íà÷èíàþò ïðîÿâëÿòüñÿ ëåãêèå íàðóøåíèÿ ôóíêöèè òàçîâûõ îðãàíîâ. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñèíäðîì Áðîóí-Ñåêàðà â êëàññè÷åñêîì âèäå âñòðå÷àåòñÿ ðåäêî è îáû÷íî íåïðîäîëæèòåëåí. Îäíàêî âåðîÿòíîñòü òî÷íîé äèàãíîñòèêè â ýòîì ïåðèîäå çíà÷èòåëüíî âûøå, ÷åì â êîðåøêîâîì. Òîòàëüíîå óäàëåíèå ÎÑÌ â ýòîé ñòàäèè ÷àùå âñåãî âåäåò ê ïîëíîìó âîññòàíîâëåíèþ óòðà÷åííûõ ôóíêöèé.

ðÿäå íàáëþäåíèé, îñîáåííî ïðè âåíòðîëàòåðàëüíîé êîìïðåññèè ñïèííîãî ìîçãà, âûÿâëÿåòñÿ «ðàñùåïëåíèå» êëàññè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ (íèçêèé ìûøå÷íûé òîíóñ è ãèïåððåôëåêñèÿ ëèáî îáðàòíîå ñîîòíîøåíèå). Ïîðîé ïðè ëîêàëèçàöèè íîâîîáðàçîâàíèÿ â ãðóäíîì îòäåëå îòìå÷àåòñÿ èñòèííîå íåäåðæàíèå ìî÷è, à ïðè îïóõîëÿõ êîíñêîãî õâîñòà — ïèðàìèäíàÿ ñèìïòîìàòèêà. Ïîäîáíàÿ äèññîöèàöèÿ íåâðîëîãè÷åñêèõ ôåíîìåíîâ ìîæåò áûòü îáúÿñíåíà âòîðè÷íîé ñïèíàëüíîé äèçãåìèåé, ñîïóòñòâóþùèì âîñïàëèòåëüíûì ïðîöåññîì îáîëî÷åê.

Íåóêëîííîå ïðîãðåññèðîâàíèå çàáîëåâàíèÿ ïðèâîäèò ê ïîëíîìó ïîïåðå÷íîìó ïîðàæåíèþ ñïèííîãî ìîçãà. Íàñòóïàåò ïàðàïëåãè÷åñêàÿ ñòàäèÿ, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå ïðîäîëæèòåëüíîé. Ó áîëüíûõ êîíñòàòèðóåòñÿ ïàðà- èëè òåòðàïëåãèÿ, íàðóøåíèå âñåõ âèäîâ ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïî ïðîâîäíèêîâîìó òèïó. Íàñòóïàåò çàäåðæêà (íåäåðæàíèå) ìî÷è è ñòóëà, ðàçâèâàþòñÿ âåãåòàòèâíî-òðîôè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà.

Èíòðàìåäóëëÿðíûå ÎÑÌ ñîñòàâëÿþò îêîëî 15% âñåõ íîâîîáðàçîâàíèé. Íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþòñÿ ýïåíäèìîìû, ñïîíãèîáëàñòîìû, ðåæå — ìåäóëëîáëàñòîìû, àñòðîöèòîìû. ÎÑÌ ìîãóò áûòü îãðàíè÷åííûå, äèôôóçíûå, êèñòîçíîïåðåðîæäåííûå. Ãëèîìû îáíàðóæèâàþò òåíäåíöèþ ê ðîñòó â âåðòèêàëüíîì íàïðàâëåíèè è çàõâàòûâàþò 4-8 ñåãìåíòîâ. Íî îíè ìîãóò ðàñòè è â ñòîðîíû äî ïîâåðõíîñòè ñïèííîãî ìîçãà è ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ïî ñóáàðàõíîèäàëüíîìó ïðîñòðàíñòâó. Íàèáîëåå ÷àñòî èíòðàìåäóëëÿðíûå ÎÑÌ âñòðå÷àþòñÿ â øåéíîì è âåðõíåãðóäíîì îòäåëàõ. Ñïèííîé ìîçã â îáëàñòè ðàñïîëîæåíèÿ ÎÑÌ óòîëùåí, êàê áû âçäóò è ìîæåò ïîëíîñòüþ çàïîëíÿòü ñóáàðàõíîèäàëüíîå ïðîñòðàíñòâî. Íà÷àëüíûå ïðîÿâëåíèÿ — ïàðåñòåçèè, ÷óâñòâî õîëîäà, òåïëà, ææåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñåãìåíòàõ. Êîðåøêîâûå áîëè îòñóòñòâóþò. Ñòàäèÿ Áðîóí-Ñåêàðà íå õàðàêòåðíà. Êàê ïðàâèëî, íàáëþäàåòñÿ äèññîöèèðîâàííûé òèï ðàññòðîéñòâà ÷óâñòâèòåëüíîñòè ïî ñåãìåíòàðíîìó âàðèàíòó. Çàòåì ïî ìåðå íàðàñòàíèÿ ïðîöåññà è ïîðàæåíèÿ ïåðåäíèõ ðîãîâ ïîÿâëÿþòñÿ âÿëûå ïàðåçû. Ïîçäíåå ïðèñîåäèíÿþòñÿ ïðîâîäíèêîâûå íàðóøåíèÿ: ñïàñòè÷åñêèå ïàðåçû è ïàðàëè÷è, ïðîâîäíèêîâûå ðàññòðîéñòâà ÷óâñòâèòåëüíîñòè, òàçîâûå íàðóøåíèÿ.

ïàöèåíò îáñëåäîâàíèå íåâðîëîãè÷åñêèé äèàãíîç

Äîïîëíèòåëüíûå ìåòîäûèññëåäîâàíèÿ

1. Àíàëèç êðîâè êëèíè÷åñêèé

2. Àíàëèç ìî÷è îáùèé

3. Àíàëèç ëèêâîðà

4. Áèîõèìè÷åñêîå èññëåäîâàíèå êðîâè

5. ÌÐÒ

1.Êëèíè÷åñêèé àíàëèç êðîâè.

Ýðèòðîöèòû 4,1 × 1012/ë,

ãåìîãëîáèí 120 ã/ë, ÖÏ 0,9,

ëåéêîöèòû 8,7 × 109/ë,

áàçîôèëû 1%,

ýîçèíîôèëû 2 %,

ïàëî÷êîÿäåðíûå 4 %,

ñåãìåíòîÿäåðíûå 67 %,

ëèìôîöèòû 23 %,

ìîíîöèòû 3 %, ÑÎÝ 5 ìì/÷.

Çàêëþ÷åíèå: ïàòîëîãèè íå âûÿâëåíî

2.Îáùèé àíàëèç ìî÷è.

Îáú¸ì ìî÷è – 75 ìë.

Öâåò – ñâåòëî – æåëòûé,

ðåàêöèÿ – íåéòðàëüíàÿ,

óäåëüíûé âåñ – 1017,

áåëîê, ñàõàð, ñëèçü – íå îáíàðóæåíû,

ëåéêîöèòû – 1 – 2 â ï/ç,

ýðèòðîöèòû – 0 – 1 â ï/ç.

Çàêëþ÷åíèå: ïàòîëîãèè íå âûÿâëåíî

3.Àíàëèç ëèêâîðà

Ïàòîëîãèè íå âûÿâëåíî

4.Áèîõèìè÷åñêîå èññëåäîâàíèå êðîâè.

· Bi îáùèé – 8 ìêìîëü/ë;

· Bi ïðÿìîé – 0 ìêìîëü/ë;

· Bi íåïðÿìîé – 8 ìêìîëü/ë;

· Õîëåñòåðèí îáùèé – 4,5 ììîëü/ë;

· Õîëåñòåðèí ñâîáîäíûé – 2,2 ììîëü/ë;

· ËÏÂÏ – 1,2 ììîëü/ë;

· ËÏÍÏ – 3,0 ììîëü/ë;

· Ùåëî÷íàÿôîñôîòàçà – 1,0 ììîëü/ë/÷àñ;

· Nà+- 139 ììîëü/ë/÷àñ;

· Ê+- 3,5 ììîëü/ë/÷àñ.

Çàêëþ÷åíèå: ïàòîëîãèè íå âûÿâëåíî

5. ÌÐÒ. Çàêëþ÷åíèå: ïåðåëîì òåë Th7 – Th8 ïîçâîíêîâ.

Òîïè÷åñêèé äèàãíîç

íà îñíîâàíèè äàííûõ îáñëåäîâàíèÿ âûÿâèëè ïàòîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ â ïîçâîíî÷íèêå.

Êëèíè÷åñêèé äèàãíîç

Íà îñíîâàíèè ïðåäâàðèòåëüíîãî äèàãíîçà è äàííûõ äîïîëíèòåëüíûõ ìåòîäîâ îáñëåäîâàíèÿ – ÌÐÒ: ïåðåëîì Th7 – Th8 ïîçâîíêîâ – ìîæíî âûñòàâèòü êëèíè÷åñêèé äèàãíîç: Êîìïðåññèîííûé ïåðåëîì Th 7 – Th8 ïîçâîíêîâ.

Ðàçìåùåíî íà Allbest.ru

…

Источник

Содержание:

- Что такое компрессионный перелом позвоночника?

- Признаки перелома позвоночника

- Перелом позвонков

- Диагностика перелома позвонка

- Лечение перелома поясничного отдела позвоночника

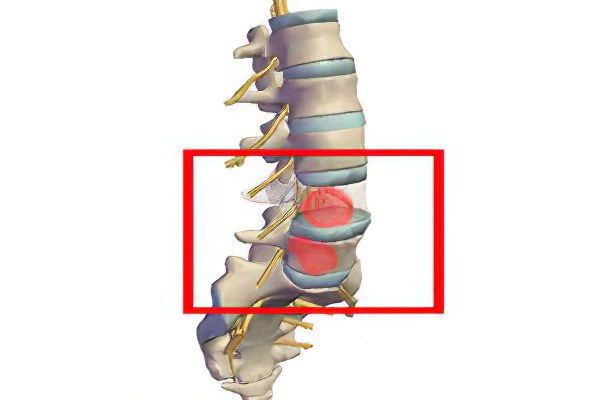

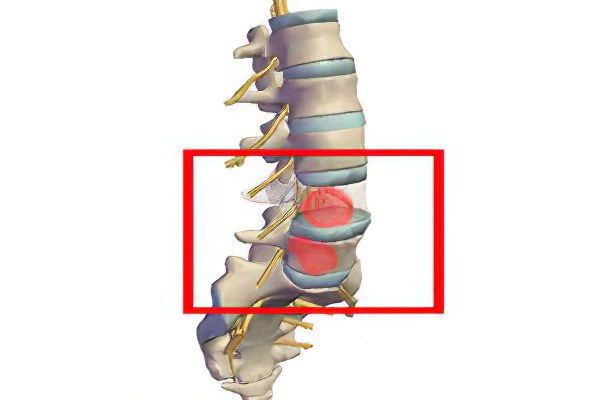

Что такое компрессионный перелом позвоночника?

Компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника – это травма костных структур в результате их сдавливания. Чаще всего страдает именно эта часть, так она принимает на себя максимальную нагрузку.

Механизм получения травмы заключается в том, что структурные элементы поясничного отдела, в котором насчитывается пять позвонков, повреждаются в результате давящей нагрузки. Перелому подвергается именно тело позвонка. Если рассматривать его в разрезе, позвонок имеет вид клина или треугольника. Его верхушка направлена вперед, а основание обращено назад, в сторону спинномозгового канала. Основная опасность компрессионного перелома заключается в том, что отломленная часть позвонка может отодвинуться дальше и повредить спинной мозг.

Это довольно распространенная травма, несмотря на то, что в обычном состоянии костная ткань имеет высокую прочность. Но её предел не безграничен.

Выделяют несколько степеней компрессионных переломов поясничного отдела позвоночника, в зависимости от их тяжести:

Перелом 1 степени определяется тогда, когда высота позвонка уменьшается не более чем на 1/4 от его начального размера;

Перелом 2 степени – этот диагноз можно услышать тогда, когда сегмент уменьшился на одну треть;

Перелом 3 степени характеризуется уменьшением позвонка более чем вполовину.

Иногда компрессионный перелом может протекать в неосложненной, скрытой форме. Боли будут беспокоить человека с травмой, но не слишком сильно. На первоначальных этапах пострадавший может и не обращаться к врачу. Опасность такого типа перелома в его последствиях – остеохондрозе и радикулите. Во всех иных случаях боль является настолько выраженной, что человек незамедлительно обращается за помощью.

Причина травмы заключается либо в том, что на поясничный отдел позвоночника была направлена огромная давящая сила, либо в том, что он уже был подвержен определенным дегенеративным изменениям. В последнем случае сверхсильной нагрузки не потребуется. Перелом происходит при падении с высоты, при ДТП, при прыжке и т. д. Болезнь, приводящая к травме позвоночника даже без значительной нагрузки – остеопороз. От него чаще страдают женщины пожилого возраста.

Признаки компрессионного перелома позвоночника

Симптомы, которые позволяют говорить о том, что человек получил травму позвоночника:

Если перелом произошел в результате резкого удара, то пострадавший начнет испытывать сильную, острую боль, которая на момент получения травмы будет локализована в поясничном отделе позвоночного столба. После она практически мгновенно передастся в нижние конечности;

Будет быстро нарастать слабость, появится чувство онемения спины, ног или рук. Это потому что что произошел полный разрыв нервных волокон, либо их повреждение;

Может наблюдаться головокружение;

Иногда непосредственно после получения травмы, независимо от того, был ли задет спиной мозг, или нет, у человека может наблюдаться паралитическая непроходимость кишечника. Этот симптом характеризуется тем, что отсутствуют газы и стул, при этом живот вздувается, может появиться чувство тошноты и даже рвота;

Травматический шок наблюдается не всегда, но может быть одним из признаков компрессионного перелома;

Если компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника является результатом медленно прогрессирующей патологии, то болезненные ощущения вполне терпимы. Они становятся сильнее постепенно, в процессе дальнейшей деформации позвоночника. Часто у таких пациентов обнаруживается множественное сращение позвонков, которые ломались не раз. Как результат – образование горба;

Если травма очень серьезна, она может привести к параличу не только конечностей, но и всей нижней части тела.

Перелом поясничных позвонков

Поясничный отдел состоит из пяти позвонков, каждый из которых может быть травмирован. Иногда перелом затрагивает несколько сегментов, иногда только один. От того, какой позвонок поврежден, будет зависеть локализация болезненных ощущений. Если повреждены последний и четвертый позвонки, человек будет испытывать боль в пояснице с переходом в паховую область. Если же травмированы позвонки, расположенные выше, боль будет сконцентрирована в поясничном отделе, но с иррадиацией в верхнюю часть тела.

Перелом 1 поясничного позвонка

Первый поясничный позвонок является наиболее уязвимым, и чаще всего происходит разрушение именного его тела. Поэтому врачи именуют это место «критической точкой». Если перелом не осложнен травмой спинного мозга, а лечение было начато вовремя, то прогноз на полное восстановление довольно благоприятен.

Так как наибольшая нагрузка приходится на первый позвонок, то он страдает чаще и при травмах, вызванных остеопорозом, и при травмах из-за сильного механического воздействия.

Перелом 2 поясничного позвонка

Что касается второго позвонка, то он страдает чуть реже, чем первый, но все же довольно часто. Это объясняется тем, что нагрузка на него практически так же высока, как и на элемент, расположенный выше.

При уменьшении тела позвонка более чем вполовину наблюдается сегментарная нестабильность. То есть, если второй позвонок будет поврежден сильно, это повлечет за собой «разбалтывание» всего сегмента. Гипермобильность будет характерна и для первого, и для третьего позвонка. Если не лечить такое состояние, оно приведет к дальнейшей дестабилизации верхних и нижних отделов поясницы.

Перелом 3 поясничного позвонка

Третий позвонок не так часто подвержен компрессионному перелому, как первый и второй. Это обусловлено местом его расположения. Чаще всего, третий позвонок бывает травмирован в результате прямого удара именно по тому месту, где он локализован.

Лечение происходит в стационаре. В зависимости от степени тяжести травмы, может потребоваться оперативное вмешательство. Неадекватная терапия при переломе в этой области грозит спондилопатией, нестабильностью, а также возникновением хронических болей.

Перелом 4 поясничного позвонка

Четвертый позвонок ломается так же редко, как и третий. Чаще всего, в его теле образуются трещины, но иногда наблюдаются и переломы. Они обычно являются результатом компрессии, когда повреждены второй и третий позвонки.

Перелом 5 поясничного позвонка

Пятый позвонок прилегает к крестцу и соединяется с его основанием. Перелом пятого позвонка, как правило, наблюдается при падении на ягодицы. При этом повреждается и сам крестец. Боль преимущественно локализуется в области поясницы, но часто распространяется и на область паха. Лечение назначает врач, в зависимости от степени тяжести травмы.

Диагностика компрессионного перелома позвонка

Поставить диагноз «компрессионный перелом» врач может только на основании тщательного изучения состояния пациента. Это необходимо для того, чтобы дифференцировать травму от иных патологий, вызывающих болезненные ощущения в спине.

Для постановки правильного диагноза нужно:

Выслушать все жалобы человека, изучить историю болезни;

Провести неврологический осмотр, который включает в себя проверку работоспособности как спинного мозга, так и периферических нервов;

Выполнить рентгенологическое исследование позвоночника в боковой и прямой проекции. Это поможет уточнить, какой из позвонков был поврежден;

КТ может быть назначена для более детального изучения травмы, если рентген не дал четкой картины;

Если имеется подозрение, что в результате перелома были повреждены нервные структуры, то необходимо дополнительное проведение МРТ;

Если на приём пришла женщина старше 50 лет, и у нее был подтвержден диагноз «компрессионный перелом позвоночника», то ей в обязательном порядке назначают денситометрию. Это исследование подтвердит или опровергнет наличие остеопороза.

Лечение перелома поясничного отдела позвоночника

Чаще всего хирургического вмешательства не требуется, и компрессионный перелом лечится консервативными методами.

Они могут включать в себя:

Назначение лекарственных препаратов. Естественно, пострадавшего будут мучить болезненные ощущения. Для облегчения боли врач назначит ему медикаменты, но они никак не повлияют на скорость заживления. Их целевое назначение – обезболивание;

Физическую активность нужно максимально уменьшить. Причем, это касается не только ходьбы, но и любого нахождения тела в вертикальном положении – стоя или сидя. Пациентам пожилого возраста постельный режим рекомендуется однозначно и на длительный срок, так как у них процесс сращения занимает больше времени;

Для фиксации поясничного отдела человеку, пострадавшего от компрессионного перелома, обязательно использовать специальный корсет. Эта ортопедическая конструкция освободит позвоночный столб от нагрузки. Лучше, чтобы корсет был изготовлен по индивидуальным размерам;

Вертебропластика является одним из современных методов лечения компрессионного перелома позвоночника и позволяет восстановить и укрепить поврежденный отдел. Во время процедуры врач вводит в поясницу тонкую иглу, по которой затем внутрь поступает специальный раствор. Контроль осуществляется с помощью рентгена. На восстановление пациенту потребуются сутки, затем ограничением является лишь снижение двигательной активности;

Кифопластика. Суть процедуры заключается в том, что чрез пару разрезов внутрь тела позвонка вводится баллон. Он надувается до необходимой величины, затем в поврежденную область «заливают» костный цемент. Благодаря этому происходит надежная фиксация положения позвонка, а его размеры нормализуются;

Хирургическое вмешательство требуется тогда, когда были повреждены нервные окончания. Во время проведения операции врач удаляет те элементы позвонка, которые пережимают нервы и спиной мозг. Естественные костные отломки заменяют металлическими имплантатами.

По теме: 12 народных способов для домашнего лечения

При соблюдении всех рекомендаций, прогноз на восстановление после компрессионного перелома поясничного отдела позвоночника благоприятный, особенно при условии применения современных методов лечения.

Автор статьи: Каплан Александр Сергеевич | Ортопед

Образование:

диплом по специальности «Лечебное дело» получен в 2009 году в медицинской академии им. И. М. Сеченова. В 2012 году пройдена аспирантура по специальности «Травматология и ортопедия» в Городской клинической больнице им. Боткина на кафедре травматологии, ортопедии и хирургии катастроф.

Наши авторы

Источник