Инверсионный перелом

Переломы (травмы) голеностопного сустава. Классификация, диагностика и лечение

Голеностопный сустав выдерживает наибольшую массу тела на единицу площади по сравнению с другими суставами тела. Повреждения, репонированные анатомически неточно, часто приводят к развитию травматического артроза. Врачу важно понять, что переломы области голеностопного сустава и повреждения связочного аппарата очень часто сочетаются. Любой план лечения должен учитывать оба типа этих повреждений.

Сэр Персиваль Потт (Percivall Pott) в 1768 г. был одним из первых, изучавших переломы голеностопного сустава. Он описал перелом малоберцовой кости, локализованный на 8 см проксимальнее лодыжки, в сочетании с разрывом дельтовидной связки. Термин «перелом Потта» используют до сих пор (хотя и неточно) при описании двухлодыжечного перелома.

С тех пор некоторые исследователи изучали переломы в зоне голеностопного сустава и предпринимали попытки разработать их классификацию. В 1922 г. Ashurst и Вготег предложили классификацию, основанную на учете механизма повреждения.

К сожалению, увеличивающееся разнообразие повреждающих механизмов и сопутствующие повреждения связочного аппарата в этой классификации должным образом не учтены, поэтому она не имеет широкого практического применения. В 1949 г. Niels Lauge-Hansen предложил классификацию, в основу которой было взято положение стопы и голеностопного сустава в момент травмы.

Блок таранной кости шире спереди, чем сзади

В этой классификации первое слово указывает на положение стопы в момент приложения травмирующей силы, второе слово означает направление действующей силы. К сожалению, в эту классифкацию не включены прямые повреждения, такие как вклинение или сдавление по оси.

Кроме того, в ней не учитывается сочетание разнонаправленных сил, ответственных за большинство повреждений. Wilson разработал классификацию, включив в нее действие комбинированных сил. Но она стала чрезмерно громоздкой и к тому же недостаточно отражающей положение стопы в момент повреждения. После краткого рассмотрения функциональной анатомии голеностопного сустава будет подробно описана классификация повреждений этого сустава, предложенная Чикагским университетом неотложной медицины.

Ее ценность, как и любой другой классификации, определяется возможностью практического использования. Она позволяет врачу при изучении рентгеновского снимка больного с переломом голеностопного сустава определить по нему механизм, вызвавший перелом и сопутствующие повреждения связочного аппарата. Врач определит по снимку объем повреждения и установит, является ли перелом стабильным или нестабильным, и, исходя из этого, назначит рациональную программу лечения. Поскольку классификация основана на учете механизма повреждения и значительных сопутствующих повреждений, в тексте не рассматриваются по отдельности каждые из этих компонентов.

В прошлом голеностопный сустав описывали как блоковидный, но вернее будет отнести его к седловидным. Блок, или седло, таранной кости спереди шире, чем сзади. При тыльном сгибании стопы блок таранной кости входит в вилку, образованную лодыжками, обеспечивая большую стабильность по сравнению с подошвенной флексией. Единственным «чистым» движением в голеностопном суставе является подошвенное и тыльное сгибание.

Супинация и пронация стопы обеспечиваются движениями в подтаранном суставе, сформированном таранной и пяточной костями. Подтаранный сустав очень прочен. Таранная кость в нем движется вместе и в том же направлении, что и пяточная. Как правило, повреждение голеностопного сустава возникает под действием сил, направленных перпендикулярно нормальной оси движений в суставе. При этом повреждения обычно вызываются пронационно-супинационными силами, направленными перпендикулярно естественным движениям, т. е. подошвенному и тыльному сгибанию.

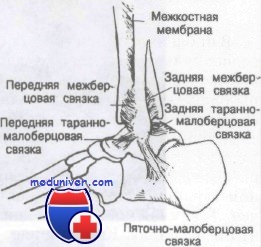

Связки голеностопного сустава, передняя и задняя межберцовые связки

Связки, окружающие наружную часть голеностопного сустава, включают переднюю и заднюю таранно-малоберцовую и пяточно-малоберцовую связки. Прочная дельтовидная связка расположена на внутренней поверхности сустава и является единственной связкой этого сустава, содержащей эластические волокна. Большеберцовая и малоберцовая кости дистально соединены передней и задней берцовыми связками. Последние усиливают амортизационные свойства голеностопного сустава и в проксимальном отделе соединяются, чтобы образовать межкостную мембрану. Движения в голеностопном суставе и стопе описаны рядом взаимозаменяемых терминов.

1. Эверсия — наружная ротация

2. Инверсия — внутренняя ротация

3. Тыльное сгибание — разгибание

4. Подошвенное сгибание — сгибание

5. Отведение (абдукция) — перемещение кнаружи передней части стопы относительно оси большеберцовой кости

6. Приведение (аддукция) — перемещение кнутри передней части стопы относительно большеберцовой кости

7. Супинация — приведение и инверсия

8. Пронация — отведение и эверсия

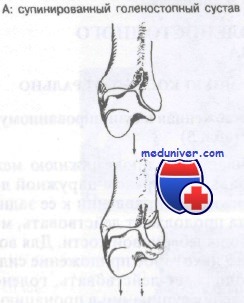

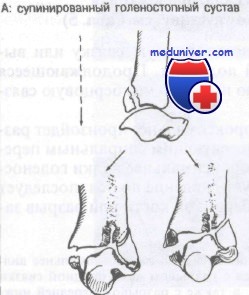

Прежде чем приступить к рассмотрению переломов костей голеностопного сустава, следует понять эти движения. При обсуждении переломов авторы будут употреблять термины, приведенные выше в этой главе. Инверсия показана на рисунке. Отведение и приведение изображены на рисунке.

Супинацией называют комбинированное движение, состоящее из приведения и инверсии, в то время как пронация включает комбинацию отведения и эверсии. Обратите внимание, что движениями, смещающими таранную кость и стопу в медиальном направлении, являются инверсия и приведение. Движения, смещающие стопу и таранную кость в латеральном направлении, — это эверсия и отведение. Надлежит ясно понять эти принципы, прежде чем приступать к рассмотрению следующей классификационной системы.

Классификация травм (переломов и растяжений) голеностопного сустава

Для переломов и растяжений связок голеностопного сустава предложено множество классификаций. Нижеприведенная классификация содержит ряд аксиом, дающих специалисту экстренной медицины большой объем информации о сопутствующих повреждениях. К тому же эту классификацию легко понять, она базируется на увеличении объема повреждения при приложении увеличивающейся силы в определенном направлении. В целом она учитывает три важных компонента: 1) позицию стопы в момент травмы; 2) направление, в котором травмирующая сила смещает таранную кость; 3) величину силы и степень сопротивления опорных структур.

Существуют три основные силы, действующие на голеностопный сустав. Если принять таранную кость за «точку отсчета», то силы окажутся направленными медиально, латерально или по оси таранной кости. Каждая из этих «изначально повреждающих сил» затем может сочетаться с вторичными повреждающими силами (добавлены к изначальным силам в скобках в таблицах). Силами, смещающими таранную кость латерально, являются отводящие, или эверсионные, силы (класс А).

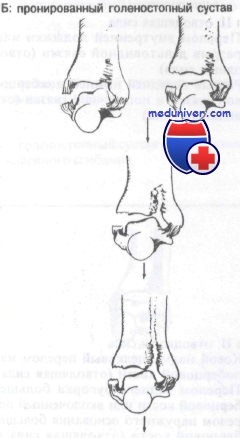

Медиально смещает таранную кость приводящая сила (класс Б). Переломы класса В — результат давления по оси. Положение стопы в момент приложения силы определяет тип и последовательность повреждения структур и включено в классификационную систему.

Переломы костей голеностопного сустава:

Класс А: сила, смещающая таранную кость латерально

Класс Б: сила, смещающая таранную кость медиально

Класс В: сила, передающая осевую компрессию на таранную кость

Класс А: тип IA эверсионная сила, приложенная к супинированному голеностопному суставу

Действие этой силы вначале разрывает переднюю нижнюю межберцовую связку, затем вызывает спиральный перелом наружной лодыжки от суставной линии в передненижнем направлении к ее задне-верхнему отделу. Если эверсионная сила продолжает действовать, может последовать перелом задней губы большеберцовой кости. Для возникновения этого перелома необходимо некоторое приложение силы по оси. Если эверсионная сила продолжает действовать, голеностопный сустав может перейти из положения супинации в пронацию и тогда происходит разрыв дельтовидной связки или перелом внутренней лодыжки.

Класс А: тип IБ (эверсионная сила, приложенная к пронированному голеностопному суставу). Как правило, эта сила разрывает дельтовидную связку или вызывает отрывной перелом внутренней лодыжки. Продолжающееся действие этой силы разрывает переднюю нижнюю межберцовую связку.

Если сила продолжает действовать, проксимальнее произойдет разрыв межкостной перепонки голени с последующим спиральным переломом малоберцовой кости на 7—8 см проксимальнее вилки голеностопного сустава. Если вдобавок действует давление по оси, последует отрывной перелом задней губы большеберцовой кости или разрыв задней нижней межберцовой связки.

Аксиома: спиральный перелом малоберцовой кости на 5—8 см проксимальнее вилки голеностопного сустава сочетается с разрывом дельтовидной связки или переломом внутренней лодыжки, а также с разрывом передней нижней межберцовой связки.

Класс А: II тип (отводящая сила, приложенная к пронированному голеностопному суставу). Воздействие значительной силы вызывает разрыв дельтовидной связки или отрывной перелом внутренней лодыжки. Если сила продолжает действовать, разрываются передняя нижняя межберцовая и поперечная связки. Затем возникает косой перелом малоберцовой кости. В сочетании со сдавлением по оси может возникнуть перелом заднего бугорка большеберцовой кости или вколоченный перелом основания большеберцовой кости.

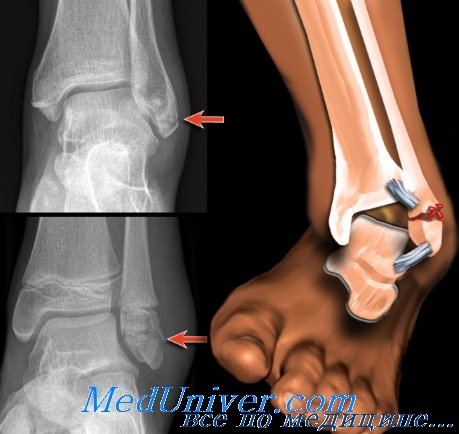

Класс Б: перелом голеностопного сустава от силы, смещающей таранную кость медиально

При действии этого механизма первыми страдают передняя таран-но-малоберцовая связка или наружная лодыжка, которая отрывается. При продолжении действия этого механизма таранная кость упирается во внутреннюю лодыжку, что приводит к ее отрыву или вертикальному перелому.

Аксиома: вертикальный перелом внутренней лодыжки сочетается либо с переломом наружной лодыжки, либо с разрывом наружных связок.

Если присутствует компонент тыльного сгибания, перелом внутренней лодыжки может захватить участок переднего суставного края большеберцовой кости. При подошвенном сгибании внутренний фрагмент может захватить участок заднего края большеберцовой кости.

Класс В: тип IA давление по оси, приложенное к голеностопному суставу, находящемуся в положении тыльного сгибания

Как правило, этот механизм приводит к изолированным или сочетанным повреждениям. При этом могут наблюдаться вколоченные переломы и переломы переднего края таранной кости.

Указанное давление может привести к перелому заднего края таранной кости или разрыву межберцового синдесмоза (разрыв межберцовых связок). При значительном диастазе возможны повреждения внутренней и наружной связок.

Больной жалуется на боль и припухлость, которые вначале локализованы, но, впоследствии могут распространиться на весь голеностопный сустав. Врач должен попытаться выяснить точный механизм повреждения и тщательно обследовать голеностопный сустав с целью выявления очаговой болезненности и припухлости. Следует пропальпировать пульс на тыльной артерии стопы и на задней большеберцовой артерии и сравнить его с пульсом на здоровой конечности. Припухлость или кровоизлияния, окружающие область ахиллова сухожилия, указывают на перелом задней лодыжки.

Аксиома: любой перелом малоберцовой кости в дистальном отделе по линии сустава должен вызвать подозрение на повреждение дельтовидной связки. Перелом наружной лодыжки со смещением обычно сопровождается переломом внутренней лодыжки или разрывом дельтовидной связки.

Аксиома: «инверсионный перелом» внутренней лодыжки должен сопровождаться переломом наружной лодыжки или разрывом связки. «Эверсионный перелом» внутренней лодыжки обычно сопровождается переломом наружной лодыжки или разрывом межберцовой связки.

Как правило, достаточно рентгенограмм, включающих прямую, боковую проекции и прямую проекцию под углом 20° при повороте стопы кнутри. Переломы, возникающие вследствие отрыва сухожилия, являются поперечными вследствие вклинения таранной кости — обычно вертикальными, спиральными или оскольчатыми. Следует тщательно изучить снимок в прямой проекции с целью выявления внутреннего или наружного смещения таранной кости, а также перелома лодыжек. На снимке в прямой проекции при 20° внутренней ротации стопы необходимо тщательно исследовать пространство между внутренней лодыжкой и таранной костью; разрыв связочного аппарата может привести к расширению этого пространства.

Аксиома: переломы лодыжек со смешением всегда сопровождаются повреждением связок.

Аксиома: поперечные переломы лодыжек являются отрывными повреждениями, вертикальные переломы — результатом вклинения таранной кости в большеберцовую.

При повреждении в результате давления по оси могут возникнуть переломы пяточной кости и компрессионные переломы позвоночника, которые следует искать тщательным образом.

Лечение переломов костей голеностопного сустава

Целью лечения является анатомически точное восстановление вилки голеностопного сустава. Теоретически голеностопный сустав следует считать замкнутым кольцом, окружающим таранную кость. Как изображено на рис. 210, кольцо состоит из дистальной суставной поверхности большеберцовой кости, внутренней лодыжки, дельтовидной связки, пяточной кости, наружных связок, наружной лодыжки и межкостной перепонки. Как и при переломах таза, изолированный разрыв кольца (костный или сухожильный) считают стабильным повреждением. Примером стабильного повреждения является перелом лодыжки малоберцовой кости.

Два или более разрыва кольца приводят к нестабильному повреждению. Стабильные повреждения не требуют репозиции; лечение заключается в наложении задней лонгеты, приподнятом положении конечности, прикладывании льда и разгрузке конечности. По мере уменьшения отека необходимо наложить гипсовый сапожок со стопой в нейтральном положении сроком на 4—6 нед. Нестабильные повреждения обычно требуют репозиции.

Примером нестабильного перелома является двухлодыжечный перелом или перелом со смещением лодыжки малоберцовой кости. Как и при переломе тазового кольца, перелом со значительным смещением в кольце вышеуказанных структур означает наличие второго повреждения и классифицируется как нестабильное повреждение.

Сначала обычно предпринимают закрытую ручную репозицию, однако нередко требуется открытая репозиция. Неотложная помощь при этих повреждениях включает лед, приподнятое положение конечности, иммобилизацию и направление к ортопеду. Лечение переломов варьируется от закрытой репозиции с наложением гипсовой повязки до открытой репозиции с внутренней фиксацией (используется чаще). Кроме того, эти повреждения сопровождаются высокой частотой осложнений.

Осложнения переломов костей голеностопного сустава

Переломы костей голеностопного сустава часто сопровождаются развитием нескольких серьезных осложнений.

1. Травматический артрит развивается в 20—40% переломов голеностопного сустава. Особенно предрасположены к его развитию пожилые или лица с оскольчатыми переломами суставного кольца большеберцовой кости.

2. После растяжения связочного аппарата в результате удлинения латеральных связок нередко развивается рецидивирующая нестабильность таранной кости, что предрасполагает к повторным растяжениям.

3. После растяжения связочного аппарата могут наблюдаться подвывихи сухожилий малоберцовой кости вследствие разрыва верхнего малоберцового удерживателя.

4. Разновидностью симпатической дистрофии является атрофия Зудека с быстро развивающимся остеопорозом дистальнее места повреждения и жгучими болями в этой области. Восстановление нормальной функции голеностопного сустава обычно устраняет эти боли.

5. Нередко происходит оссификация межкостной перепонки голени. Больные при этом могут жаловаться на слабость или болезненные ощущения в голеностопном суставе.

6. Костно-хрящевые переломы блока таранной кости могут проявляться хронической болью, ограничением подвижности сустава или припухлостью.

– Также рекомендуем “Переломы бугра и отростков пяточной кости. Классификация, диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы костей голени, стопы”:

- Переломы диафиза большеберцовой и малоберцовой костей. Диагностика и лечение

- Переломы (травмы) голеностопного сустава. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы бугра и отростков пяточной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Переломы тела пяточной кости. Диагностика и лечение

- Малые переломы таранной кости. Диагностика и лечение

- Большие переломы таранной кости (голоки, шейки, тела). Диагностика и лечение

- Вывихи таранной кости. Диагностика и лечение

- Перелом ладьевидной кости. Классификация, диагностика и лечение

- Перелом кубовидной или клиновидных костей. Диагностика и лечение

- Переломы плюсневых костей. Диагностика и лечение

Источник

Компрессионный перелом позвоночника – это нарушение целостности одного или нескольких позвонков, сопровождающееся их сдавливанием и уменьшением высоты. Проявляется болями и ограничением движений в поврежденном отделе позвоночника. Боли уменьшаются в положении лежа и усиливаются в положении стоя и сидя. Для подтверждения диагноза выполняется рентгенография позвоночника, при необходимости дополнительно назначается КТ и МРТ. Лечение консервативное: охранительный режим, физиотерапия, ЛФК, ношение корсетов и реклинаторов. Хирургические вмешательства требуются очень редко. Прогноз обычно благоприятный.

Общие сведения

Компрессионный перелом позвоночника (от лат. compressio – сжатие) – распространенное повреждение, при котором происходит сдавливание позвонка. Возможен перелом как одного, так и нескольких позвонков. Травма возникает вследствие интенсивного воздействия по оси и/или резкого сгибания позвоночника, иногда – в сочетании со скручиванием. При патологических изменениях в позвонках (остеопорозе, опухолях) причиной перелома может стать незначительная травма, например, сгибание туловища. Лечением компрессионных переломов позвоночника занимаются травматологи-ортопеды.

Компрессионный перелом позвоночника

Причины

Обычно причиной данной травмы позвоночника становится падение или прыжок с высоты на выпрямленные ноги либо падение на ягодицы. Реже компрессионные переломы возникают при автодорожных авариях, природных и производственных катастрофах. При обычных падениях, как правило, наблюдается изолированное повреждение одного или нескольких позвонков. При высокоэнергетической травме возможно сочетание с переломами других костей, ЧМТ, тупой травмой живота, повреждением грудной клетки и мочеполовых органов.

При снижении прочности костной ткани вследствие различных патологических процессов компрессионные переломы позвоночника могут возникать при минимальном травматическом воздействии, например, резком наклоне вперед. Такие переломы называются патологическими. Самой распространенной причиной патологических переломов является остеопороз. Подобные повреждения часто встречаются у женщин преклонного возраста. При множественных переломах возможно существенное снижение высоты передних отделов позвоночника с формированием старческого кифоза и образованием горба. Второе место по распространенности среди патологических переломов позвоночника занимают компрессионные переломы при первичных опухолях и метастатических повреждениях костной ткани.

Патанатомия

Позвоночник состоит из отдельных костей – позвонков, соединенных между собой связками, хрящами и мелкими суставами. Каждый позвонок образован обращенным вперед телом и обращенной назад дугой. В пространстве между задней поверхностью тела и передней поверхностью дуги находится спинной мозг. В норме тело позвонка имеет цилиндрическую форму, высота его переднего и заднего отделов примерно одинакова. При компрессионном переломе передние отделы позвонка сдавливаются, и он принимает клиновидную форму. Повреждение может возникать в любом отделе позвоночника, однако чаще всего страдает переходный отдел (нижние грудные и верхние поясничные позвонки).

Классификация

С учетом уровня поврежденияв травматологии и ортопедии выделяют переломы поясничного, грудного, шейного, крестцового и копчикового отделов позвоночника. Чаще всего возникают переломы нижнегрудного отдела, несколько реже встречаются переломы поясничного и верхнегрудного отдела. Компрессионные повреждения в шейном отделе наблюдаются достаточно редко. Крестцовый отдел представляет собой пять позвонков, сросшихся в единую прочную кость, изолированное сдавление этого отдела по оси с приложением достаточной силы практически невозможно, поэтому обычные компрессионные переломы в этой области не возникают.

С учетом изменения высоты позвонка различают 3 степени переломов:

- 1 степень – уменьшение высоты позвонка менее чем на треть.

- 2 степень – уменьшение высоты позвонка менее чем на половину.

- 3 степень – уменьшение высоты позвонка более чем на половину.

Симптомы перелома позвоночника

Травматическое повреждение неизмененных позвонков сопровождается резкой болью. При переломах в поясничном и грудном отделе часто наблюдаются затруднения дыхания в момент травмы. В последующем пациент жалуется на боли в проекции поврежденного позвонка, иногда иррадиирующие в живот. Боли уменьшаются в положении лежа, усиливаются при кашле, глубоком дыхании, движениях, а также в положении стоя, сидя и при ходьбе. В отдельных случаях (обычно при тяжелых или множественных переломах) может возникать головная боль, онемение конечностей, тошнота и рвота.

При осмотре выявляется незначительный локальный отек области повреждения, ограничение движений, напряжение мышц спины и боль при пальпации поврежденных позвонков. Характерным признаком перелома позвоночника является усиление боли при надавливании на голову пациента, однако проверять наличие этого симптома не рекомендуется, поскольку давление по оси сломанного позвонка может усугубить травматические изменения.

Патологические переломы не сопровождаются резкой болью и могут возникать практически незаметно для пациента. Поводом для обращения к врачу при таких повреждениях обычно становится постепенное усиление болевого синдрома с течением времени, либо онемение рук или ног, вызванное сдавлением нервных корешков. Отек поврежденного отдела на момент обращения обычно отсутствует, отмечаются умеренные боли при пальпации поврежденного отдела. У некоторых больных, особенно – пожилых женщин, страдающих остеопорозом, выявляется горб или избыточная сутулость, обусловленные перенесенными ранее многочисленными компрессионными переломами.

Осложнения

Неврологические нарушения при компрессионных переломах возникают редко. В отдельных случаях костные фрагменты могут смещаться кзади, сдавливая спинной мозг или нервные корешки. Неврологическая симптоматика может появиться как сразу, так и через некоторое время после травмы. Наряду с непосредственным воздействием на нервные структуры, отломки могут сдавливать сосуды, расположенные рядом с нервами. Вследствие перечисленных патологических процессов возникает болевой синдром и онемение конечностей (обычно локальное).

При снижении высоты позвонка более чем на треть (2-3 степень компрессии) может развиваться сегментарная нестабильность – чрезмерная подвижность, «разбалтывание» поврежденного сегмента позвоночника. При нестабильности в поясничном отделе возникает люмбалгия (боль в пояснице) или люмбоишиалгия (боль в ноге и пояснице). Боли уменьшаются в покое, усиливаются при движениях и нагрузке. Если сегментарная нестабильность поясничного отдела сочетается с посттравматическим сужением позвоночного канала, возможно сдавление спинномозговых корешков.

При нестабильности в грудном отделе возникают боли в межлопаточной области, при нестабильности в шейном отделе – цервикалгия (боль в шее), к которой иногда присоединяется боль в плече и головная боль. Еще одним негативным последствием сегментарной нестабильности является ускорение дегенеративно-дистрофических процессов, развитие остеохондроза, артрозов межпозвоночных суставов, протрузий дисков и межпозвонковых грыж.

В отдаленном периоде, особенно после множественных переломов и переломов 2-3 степени возможно усиление кифоза, а в тяжелых случаях – образование остроконечного или пологого горба. Такая патология чаще наблюдается у пожилых женщин, страдающих остеопорозом. Кифотическая деформация позвоночника может вызывать изнурительные боли, а также становиться причиной уменьшения объема грудной клетки и изменения положения органов брюшной полости. В результате возникает одышка, повышенная утомляемость и нарушения пищеварения.

Диагностика

Диагноз компрессионный перелом позвоночника устанавливается на основании характерного анамнеза, симптомов и результатов рентгенографии позвоночника. Снимки выполняются в двух проекциях, наиболее информативна боковая проекция. На рентгенограмме выявляется снижение высоты и клиновидная деформация одного или нескольких позвонков. При необходимости для оценки состояния спинного мозга и его оболочек, а также связок и хрящей позвоночника, назначают МРТ или КТ позвоночника. При наличии неврологических нарушений больного направляют на консультацию к неврологу или нейрохирургу. Для выявления и более точной оценки степени повреждения спинного мозга применяют миелографию.

При подозрении на патологический перелом, обусловленный опухолью или метастазом, необходимо проведение МРТ или радионуклидного исследования. При подозрении на остеопороз назначают денситометрию и электрофорез белков сыворотки крови. Молодым пациенткам с остеопорозом показана консультация эндокринолога для исключения гиперпаратиреоза.

МРТ ПКОП. Клиновидная деформация L1 с наличием трабекулярного отека (гиперинтенсивный сигнал на STIR) – признаки перелома.

Лечение компрессионного перелома позвоночника

Больного необходимо уложить на жесткую ровную поверхность в положении на спине и срочно доставить в медицинское учреждение. При переломах грудного и поясничного отдела под поврежденную область подкладывают валик. При переломах шейного отдела шею фиксируют мешочком с песком или воротником Шанца. При переломах копчика пациента укладывают не на спину, а на живот. Если жестких носилок нет, больных с компрессионными переломами грудного и поясничного отдела также укладывают на живот, подкладывая под грудь мягкий валик или небольшую подушку.

Пациента госпитализируют в травматологическое отделение, укладывают на кровать со щитом, назначают анальгетики, блокады и специальный комплекс ЛФК для укрепления мышечного корсета. Через 6 недель пациента направляют на массаж и физиотерапию (УВЧ, УФО, электрофорез с кальцием). Как минимум в течение 2 месяцев рекомендуют носить специальный фиксирующий корсет. Трудоспособность обычно восстанавливается через 6 месяцев после травмы.

В тяжелых случаях проводятся операции на позвоночнике. При повреждении спинного мозга и спинномозговых корешков операции осуществляются через открытый доступ. При отсутствии таких повреждений возможно проведение малотравматичных вмешательств – кифопластики и вертебропластики. При вертебропластике в поврежденный позвонок через небольшой разрез вводят цемент, укрепляющий кость и не позволяющий ей разрушаться. При кифопластике форму позвонка предварительно корректируют, применяя специальные надувные камеры, а затем наполняют эти камеры цементом.

Нестабильные сегменты фиксируют, используя различные металлоконструкции: винты, пластины, перемычки и стержни. Для восстановления разрушенных позвонков применяют костные трансплантаты. В послеоперационном периоде проводят реабилитационные мероприятия, включающие в себя регулярные занятия ЛФК, массаж и физиотерапевтические процедуры.

Прогноз и профилактика

При переломах 1 степени, своевременном адекватном лечении и точном соблюдении рекомендаций врача прогноз благоприятный, особенно в молодом возрасте. Трудоспособность восстанавливается полностью. При переломах 2 и 3 степени в отдаленном периоде возможны боли, повышается вероятность развития остеохондроза, радикулита и межпозвонковых грыж. Профилактические мероприятия предусматривают снижение травматизма на производстве и в быту.

Источник