Инфекционные осложнения при переломах

Инфекционные осложнения открытых переломов костей – частота, факторы риска

Случайные свежие раны в отличие от хирургических, которые наносятся в асептических условиях, всегда в большей или меньшей степени бактериально загрязнены. Однако нельзя ставить знак равенства между ранами, из которых высеваются те или иные виды микробов, и открытыми повреждениями, осложненными гнойной раневой инфекцией. В последнем случае происходят размножение и распространение в глубь тканей патогенной микрофлоры и ее воздействие на раневой процесс и общее состояние пострадавшего.

Опасность развития раневой инфекции (гнойной, гнилостной, анаэробной) при открытых и огнестрельных переломах и внутрисуставных повреждениях зависит от многих факторов: механизма и вида повреждения, его тяжести, обширности и локализации, вида и вирулентности микрофлоры, общего состояния больного, его возраста, реактивности организма и ряда других не всегда поддающихся учету моментов [Каплан А. В., Корж А. А., Трубников В. Ф., Ткаченко С. С, Демьянов В. М., Воронцов А. В., Долинин В. А., Дерябин И. И. и др.].

Инфекционные раневые осложнения, даже такие грозные, как анаэробная гангрена, могут развиться и при небольших ранах. Однако чем обширнее, глубже и тяжелее открытые повреждения кожи и подлежащих тканей в зоне перелома, тем больше вероятность массивного микробного загрязнения раны и опасность развития тяжелой инфекции. Открытые оскольчатые и внутрисуставные переломы, особенно огнестрельные, чаще осложняются раневой инфекцией, чем другие виды открытых повреждений.

Тяжесть течения открытых переломов в значительной степени зависит от локализации и вида перелома. Опасность развития инфекции больше при открытых и огнестрельных переломах нижних конечностей, чем верхних. Это объясняется тем, что на нижней конечности значительный массив мышц, кожа более загрязнена и больше возможность инфицирования и загрязнения раны почвой.

Опасность возникновения раневой инфекции при повреждении магистральных сосудов, шоке, кровопотере, политравме, а также у ослабленных людей и больных пожилого возраста повышается.

Во всех случаях возможность развития инфекции увеличивается при поздней и недостаточно квалифицированной первичной хирургической обработке и плохой иммобилизации конечности.

Несомненно, что на возможность развития инфекции влияет каждый из упомянутых фаторов. Вместе с тем при прочих равных условиях ведущими являются локализации, размер и тяжесть открытого повреждения мягких тканей, степень нарушения кровоснабжения конечности и вид перелома.

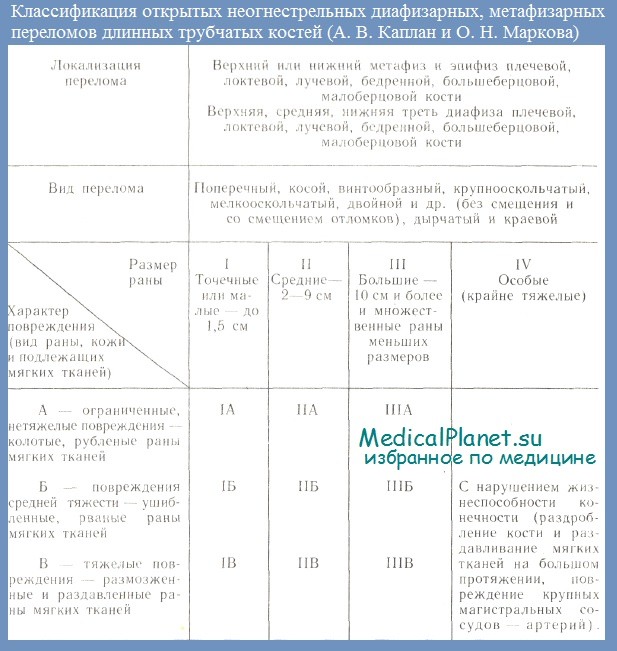

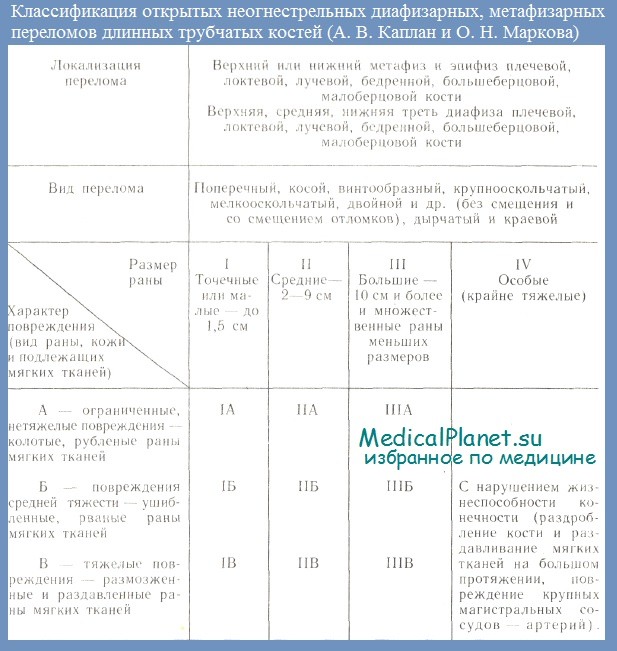

Для прогнозирования опасности развития раневой инфекции и определения тяжести открытых диафизарных, метафизарных и внутрисуставных (эпифизарных) переломов целесообразно пользоваться классификацией А. В. Каштана и О. Н. Марковой, в которой учитываются локализация и вид перелома, размер и тяжесть повреждения мягких тканей. В этой классификация тяжесть повреждения мягких тканей при открытых переломах, являющаяся источником распространения гнойного раневого процесса на кость, обозначается сочетаниями первых трех римских цифр и первых трех прописных букв алфавита.

Римские цифры означают размеры раны, буквы — тяжесть и обширность повреждения мягких тканей — кожи, подкожной клетчатки, мышц и др.. Риск развития раневой инфекции особенно велик при открытых переломах типа IB, IIIБ, IIIB, IV. В противоположность этому при открытых переломах типа IA, IIА и IБ риск развития раневой инфекции значительно ниже. Вот почему при открытых переломах с повышенным риском развития раневой инфекции следует с самого начала применять комплекс профилактических мероприятий, который обычно используют уже при развившейся инфекции.

В послевоенный период благодаря новым методам лечения открытых переломов (усовершенствование методов хирургической обработки, применение кожной пластики, наружный чрескостный компрессионно-дистракционный остеосинтез, антибиотикотерапия и др.) частота гнойных раневых осложнений, особенно тяжелых, значительно уменьшилась.

В послевоенный период значительно (в 2 раза) уменьшилась частота гнойных осложнений ран после открытых переломов, почти в 2 раза снизилась летальность от раневой инфекции и в 6—8 раз — частота вторичных ампутаций. Что же касается увеличения частоты осложнений остеомиелитом, то оно обусловлено более широким внедрением в клинику методов и принципов сохранного лечения (уменьшение первичных ампутаций при тяжелых повреждениях конечностей).

Этими успехами мы обязаны современной комплексной профилактике и лечению инфицированных переломов: первичной обработке раны, вторичной хирургической санации гнойных ран, наружному чрескостному компрессионно-дистракционному остеосинтезу, антибиотикотерапии и др. Однако следует отметить, что абсолютное число больных с гнойными раневыми осложнениями в последний период не уменьшается, а, возможно, увеличивается, при этом нарастает и число случаев более тяжелых форм осложнений.

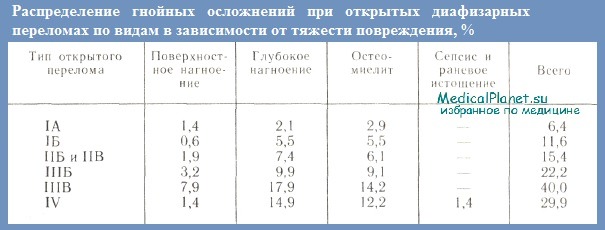

Это объясняется, с одной стороны, значительным увеличением количества тяжелых дорожно-транспортных травм, что связано с огромным ростом автомобильного транспорта в послевоенный период. По данным ЦИТО, гнойные осложнения после открытых диафизарных переломов возникали в среднем в 16,3% случаев. В зависимости от типа перелома часгота их колебалась от 6,4 (тип IA) до 40% (тип IIIВ). Чем тяжелее открытые переломы, тем чаще возникают тяжелые гнойно-раневые осложнения. Так, остеомиелит и глубокое нагноение при типе IIIВ наблюдались в 5 и 9 раз чаще, чем при открытых переломах типа IA.

Меньшая частота гнойно-септических осложнений при открытых переломах типа IV (29,9%) по сравнению с типом IIIВ объясняется большим числом первичных ампутаций (33,8%) при переломах, отнесенных к типу IV. В то же время по средним данным первичная ампутация была произведена в 1,4% случаев с колебаниями в зависимости от типа открытого перелома от 0,1 (типа IA) до 1,7% (тип IIIВ).

Гнойная инфекция при открытых переломах нижних конечностей наблюдается в два раза чаще, остеомиелит — в 2—2,5 раза чаще, чем при открытых переломах верхних конечностей. Остеомиелит у детей встречается в 2 раза реже, чем у взрослых, возможно, это связано с тем, что у них чаще наблюдаются менее тяжелые типы открытых переломов. Так, гнойные осложнения при открытых переломах, леченных без использования погружного остеосинтеза, возникают в 10,5% случаев, в то время как при применении этого метода — в 2,5 раза чаще, т. е. в 25,8% случаев.

Наиболее высокий процент вторичных оперативных вмешательств в связи с гнойными осложнениями приходится на открытые диафизарные переломы типов IIIБ, IIIВ и IV.

Вторичную ампутацию производят в среднем в 1,6% случаев, а при гнойно-септических осложнениях у больных с открытыми диафизарными переломами IV типа — в 13,5%.

Гнойные осложнения при открытых внутрисуставных переломах наблюдаются у 31,8% больных: поверхностное нагноение у 5,0%, глубокое — у 12,8%, артриты и остеоартриты — у 14%. Таким образом, гнойные осложнения наблюдаются чаще и бывают более тяжелыми при открытых внутрисуставных переломах, чем при диафизарных. Особенно часто они (артриты и остеомиелиты) развиваются у больных с открытыми внутри- и околосуставными переломами нижней конечности (типов IIБ, IIВ, IIIБ, IIIВ и IV).

Следует отметить, что при открытых внутрисуставных переломах типа IA первичная ампутация производилась в 0,9% случаев, при типе IIВ — в 2% и в особенно тяжелых случаях при типе ИВ — в 2% и в особенно тяжелых случаях (переломах типа IV) она оказалась неизбежной более чем у половины пострадавших (67,7%), преимущественно при переломах нижней конечности.

Тяжесть течения и частота гнойных осложнений при различных типах переломов позволили выделить-и отнести открытые переломы типов IIВ, IIIБ, IIIВ и переломы типа IV к группе повреждений с повышенным риском или опасностью развития гнойной инфекции. Выделение такой группы заставило включить в комплекс мероприятий, направленных на профилактику гнойных осложнений, ряд дополнительных мер. С этой целью мы сразу после первичной хирургической обработки и обездвижения отломков при помощи компрессионно-дистракционного аппарата производим катетеризацию регионарной артерии поврежденной конечности.

Для ликвидации спазма сосудов и улучшения кровообращения конечности в артерию через постоянный катетер вводим сосудорасширяющие средства (но-шпа, папаверин и др.). Таким же путем вводим антибиотики широкого спектра (гентамицин) или антисептики (при показаниях, осторожно капельно диоксидин). Эти меры позволили значительно снизить частоту гнойных осложнений у данной группы больных.

К факторам, повышающим риск развития гнойной раневой инфекции, помимо тяжести, локализации, механизма повреждения, относят шок, кровопотерю, пониженную сопротивляемость организма, повышенную загрязненность раны вирулентными микроорганизмами, позднее оказание медицинской помощи, травматичность и продолжительность операции, недостаточное обезболивание и др.

– Читать далее “Инфекционные осложнения огнестрельных переломов костей – частота, факторы риска”

Оглавление темы “Раневая инфекция в травматологии”:

- Значение клеточного иммунитета при развитии раневой инфекции

- Значение антистафилококкового иммунитета при развитии раневой инфекции

- Реакция организма на раневую инфекцию – общая, местная

- Инфекционные осложнения открытых переломов костей – частота, факторы риска

- Инфекционные осложнения огнестрельных переломов костей – частота, факторы риска

- Инфекционные осложнения остеосинтеза переломов костей – частота, факторы риска

- Остеомиелит – причины, механизмы развития гематогенного остеомиелита

- Механизмы развития травматического остеомиелита – патогенез

- Частота травматического остеомиелита – эпидемиология

- Воспаление костного мозга – медуллит

Источник

МАЛЫЕ ФОРМЫ НАГНОЕНИЯ К малым формам нагноения относятся локальные очаги слабовирулентной инфекции в области послеоперационных ран (источники: гематома, асептический краевой некроз травмированных мягких тканей, лигатуры, инородные тела), околоспицевых ран (постоянная микротравматизация, повторные микробные инвазии), инъекционных ран, пролежней от избыточного давления костными отломками изнутри, гипсовыми повязками снаружи. Повышение содержания микробных тел на 1 г ткани раны свыше 10s является решающим фактором в развитии нагноения. У большинства больных эти осложнения развиваются в ранние сроки -до 1 мес с момента операции, но могут возникать и позднее. Несвоевременное и нерадикальное лечение малых форм нагноения, особенно гематом, ведет к развитию тяжелых гнойных процессов – абсцессов, флегмон, остеомиелита.

Признаки: местные интенсивные боли в первые 2 сут после операции или травмы, выраженная отечность, признаки общей интоксикации (токсико-резорбтивная лихорадка с подъемами температуры по вечерам до 38…40°С, тахикардия, тахипноэ, озноб). Характерны жалобы на головные боли, бессонницу, потливость, раздражительность, повышенную утомляемость, тягостные, неприятные ощущения без определенной локализации. На тяжелую интоксикацию указывают апатия, депрессия, появление зрительных и слуховых галлюцинаций. В крови – стойкая анемия^ лейкоцитоз, нейтрофильный сдвиг в формуле крови влево, лимфоцитопения, моноцитоз, повышение СОЭ. Гематомы могут вскрыться самопроизвольно в течение 1 нед после появления клинических признаков, однако удалять их следует хирургическим путем в более ранние сроки. Инфекционные осложнения следует ожидать после продолжительных операций (более 11/2 ч), выраженной операционной кровопо-тери (более 0,5 л), травматичных вмешательств, применения биологических и синтетических материалов, при наличии сопутствующих заболеваний (диабет, респираторные, хронические желудочно-кишечные заболевания, стоматит, кариес и др.).

Лечение послеоперационных гематом должно быть ранним, комплексным, радикальным. На фоне активной детоксикаци-онной терапии под общим обезболиванием широко вскрывают гематому (после предварительного ее контрастирования растворами метиленового синего или бриллиантового зеленого), проводят тщательную ревизию раны, ориентируясь по окрашенным тканям, удаляют нежизнеспособные ткани, полость раны обильно промывают растворами антисептиков, обрабатывают ультразвуком, облучают лазером, вакуумируют. Вопросы сохранения или удаления конструкций (стержней, винтов, пластин, эндопротезов) решают индивидуально. Рану зашивают наглухо после иссечения краев с оставлением дренажей для активного дренирования и проточного промывания в течение 1-2 нед.

В послеоперационном периоде проводят активную антибактериальную терапию, общеукрепляющее лечение. До заживления раны конечность иммобилизуют гипсовой лонгетой.

Лечение воспаления околоспицевых ран проводят по правилам гнойной хирургии. При первых же признаках (отек, покраснение, боль, повышение местной температуры) кожу и подкожную клетчатку вокруг спицы инфильтруют новокаином с антибиотиками и рассекают продольно не менее чем на 3 см. Рану обрабатывают растворами антисептиков и тампонируют порошкообразными сорбентами (гелевин, уголь), а при их отсутствии – марлевыми тампонами с гипертоническим раствором натрия хлорида, которые меняют 2 раза в день. Обычно в течение 2 сут воспалительный процесс купируется, рана заживает к 7-8-му дню. Если ликвидировать воспаление мягких тканей за 2-3 дня не удается, из раны появляются гнойные выделения и развивается общая реакция организма, то спицу удаляют и производят широкое дренирование через оба спицевые отверстия в коже. Назначают общую и местную антибактериальную терапию, УФО, лазеро- и магнитотерапию.

ЛИГАТУРНЫЕ свищи проявляются после вскрытия скудными, но упорными серозно-гнойными выделениями, могут самопроизвольно закрыться после отхождения лигатуры. Являясь потенциальной причиной развития тяжелых гнойных процессов, они требуют раннего хирургического вмешательства. Обязательны рентгеноконтрастные исследования и прокрашивание свищевых ходов перед операцией.

Лечение пролежней включает повышение общей реактивности организма (переливание крови, введение белковых препаратов, витаминов, анаболических стероидов, иммуностимуляторов) и стимуляцию местных процессов регенерации воздействием на патологические и пограничные ткани протео-дитическими ферментами (химотрипсин, террилитин), растворами антисептиков, мазями на водорастворимой основе (ле-восин, левомеколь), облучение лазером, УФО. При большой площади пролежня показана свободная и несвободная кожная пластика.

Профилактика гнойных осложнений открытых переломов. Первичная хирургическая обработка раны должна быть проведена в течение 4-6 ч после травмы. Каждый час отсрочки оперативного вмешательства увеличивает вероятность развития нагноения и остеомиелита. Обработка основных костных фрагментов включает механическую очистку их концов, удаление из костномозговых каналов пробок, состоящих из костных осколков и размозженных мягких тканей, обильную обработку костной раны растворами антисептиков с применением ультразвуковой кавитации. Мелкие осколки обычно удаляют, средние и крупные, не связанные с мягкими тканями, извлекают, очищают, помещают на несколько минут в насыщенный раствор антисептиков, а затем – в изотонический раствор натрия хлорида с антибиотиками (например, канамицина 2 млн ЕД на 100 мл). Осколки, связанные с мягкими тканями, обрабатывают как и основные костные фрагменты. После репозиции и фиксации основных фрагментов осколки укладывают таким образом, чтобы мышцы полностью изолировали их от поверхностных тканей. Для этого может быть применена и миопластика. Крупные свободно лежащие осколки целесообразно сразу помещать в неповрежденную мышечную ткань (лучше в области проксимального основного фрагмента), а через 2-4 нед транспортировать их с помощью аппарата по методике ГА.Илизарова к месту перелома или использовать при восстановительной операции, проводимой в благоприятных для больного условиях. Ошибочно укладывать костные осколки непосредственно на скелетированные участки основных костных фрагментов, так как последние, будучи изолированными от мышц этими осколками, секвестрируются. Уникальную возможность устранения костных и костно-мягкотканных дефектов и восстановления анатомии и функции поврежденных конечностей дают методы ГА.Илизарова. Рана должна быть закрыта местными кожными, кожно-подкожно-фасциальными лоскутами. При размозжении мягких тканей показано приточно-от-точное дренирование послеоперационной раны в течение 1-2 неД, без размозжения тканей – достаточно активное дренирование в течение 48 ч. До операции, во время и после (в течение 2 сут) необходимо проводить антибиотикотерапию. Наиболее эффективны: гентамицин, оксациллин, линкомицин, цефазолин, цефуроксим.

Источник

Инфицирование зоны перелома. Опасность инфицирования размазженных ранОпасность инфицирования зоны перелома, естественно, наиболее велика при открытых переломах костей конечностей. Однако нельзя не учитывать ее при закрытых переломах, особенно в тех случаях, когда речь идет о показаниях к оперативному лечению. В этом отношении особенную настороженность следует проявлять при закрытых переломах, возникших в результате дорожно-транспортных происшествий и сопровождающихся сдавлением мягких тканей без повреждения кожных покровов или с крайне незначительным по размерам повреждением кожи над уровнем перелома. Как показали наши наблюдения, подобные повреждения конечностей возникают при перекатывании колеса автомобиля через конечность или при сдавлении конечности между автомобилем и каким-либо массивным неподвижным предметом. Приведем характерное в этом отношении собственное наблюдение. 22.V 1974 г. на гражданина С, 33 лет, питавшегося корректировать действия совершенно неопытного водителя, совершил наезд автомобиль «Москвич-401». Нога С. после удара задним бампером на какое-то время оказалась прижатой к стенке дома. Произошел поперечный перелом обеих костей голени с выколом нескольких мелких осколков и образованием небольшой (0,5 см в диаметре) раны. При пальпировании области перелома определена нечеткая флюктуация под кожей и в глубине задней группы мышц голени. Концы фрагментов большеберцовой кости смещены по ширине на полный поперечник и по длине — на 4—5 см. Первичная хирургическая обработка раны в подобных случаях бывает очень сложной, так как не ясен объем повреждения мягких тканей и практически неразличимы границы жизнеспособных тканей. Поэтому больному С. операцию первичной хирургической обработки раны голени не производили, а после туалета раны в мягкие ткани в области перелома ввели раствор антибиотиков. Наложена система постоянного скелетного вытяжения. Репозиция фрагментов достигнута спустя две недели. Но на месте ушиба и сдавления голени развился некроз мягких тканей. Лечение этого осложнения продолжалось более месяца, в течение которого почти ежедневно производили перевязки циркулярной раневой поверхности На контрольной рентгенограмме через месяц после перелома между концами фрагментов большеберцовой кости был виден диастаз в 4 мм. Изменения в системе вытяжения на положении фрагментов не сказывались. От предложенной операции внеочагового компрессионного остеосинтеза С категорически отказывался в течение трех месяцев (это время поврежденная конечность была иммобилизована гипсовой повязкой и лечение осуществляли амбулаторно). После согласия больного на операцию произведено наложение компрессионно-дистракционного аппарата конструкции Г. А. Илизарова. Достигнута компрессия концов фрагментов при абсолютной неподвижности, и через несколько дней больной выписан для амбулаторного лечения. Простудившись под холодным осенним дождем, С. начал самостоятельное лечение по поводу простудного заболевания, на фоне которого через несколько дней появились боли и гиперемия в области бывшего перелома. С высокой температурой С. третий раз поступает в клинику.

Несмотря на энергичное применение антибиотиков, состояние больного прогрессивно ухудшалось, развилась двусторонняя абсцедирующая пневмония. Вскрыты гнойные затеки на голени. Поскольку кольца аппарата Илизарова располагались очень близко одно к другому, не было возможности делать перевязки на голени, аппарат был снят и вместо него наложена окончатая гипсовая повязка. Лечение больного продолжено в отделе легочной хирургии Харьковского научно-исследовательского института общей и неотложной хирургии. Сделана чрез кожная трахеостомия и начато вливание растворов антибиотиков во вставленную в трахею трубочку. Проведены инфузионная и антибактериальная терапия, причем антибактериальная терапия контролировалась чувствительностью микрофлоры к антибиотикам. В дальнейшем наступило выздоровление больного и восстановление функции конечности. Данное наблюдение свидетельствует о том, что в современных условиях антибиотики далеко не всесильны. Мы полностью разделяем общепризнанное мнение, что при острой открытой травме основная роль по-прежнему принадлежит тщательной первичной хирургической обработке раны. Антибиотики могут задержать рост бактерий и развитие инфекции на случай вынужденной отсрочки хирургического вмешательства (А. В. Каплани О. Н. Маркова, 1970; А. В. Вишневский, М. И. Шрайбер, 1975; В. М. Мельникова, 1975). – Также рекомендуем “Посттравматический сепсис. Нагноение забрюшинных гематом” Оглавление темы “Лечение дорожной травмы”: |

Источник