Иммобилизация у новорожденных при переломах

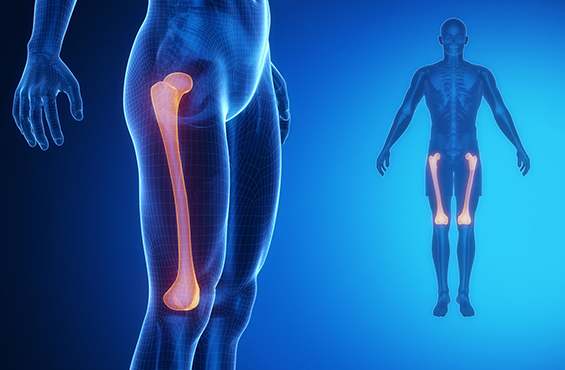

Перелом плечевой и бедренной костей встречается реже и является следствием акушерских пособий при ножном или тазовом предлежании плода. Перелом в основном локализуется в середине диафиза трубчатой кости, а плоскость перелома проходит в поперечном или косом направлении. Травматические эпифизеолизы проксимальных и дистальных концов плечевой и бедренной костей встречаются чрезвычайно редко. Рентгенодиагностика затруднена из-за отсутствия ядер окостенения, что приводит к несвоевременной диагностике указанных повреждений.

При диафизарных переломах плечевой кости обращает на себя внимание полное отсутствие движений в травмированной руке. При большом смещении отмечается патологическая подвижность на уровне перелома, травматическая припухлость и крепитация. При обследовании больного ребенка не следует определять крепитацию отломков, так как любое движение усиливает боль и беспокоит новорожденного, а также небезопасно в отношении возможного повреждения лучевого нерва, который огибает плечевую кость в средней трети диафиза.плечевой кости.

Переломы бедренной кости характеризуются рядом особенностей: ножка находится в типичном для новорожденного положении сгибания в коленном и тазобедренном суставах и приведена к животу вследствие физиологической гипертонии мышц-сгибателей. В то же время налицо все основные симптомы — деформация, патологическая подвижность, крепитация и травматическая припухлость. Рентгенография уточняет диагноз.

Лечение. Различные методы лечения при диафизарных переломах представлены на рис. 55 и 56. Лечение перелома плечевой кости состоит в иммобилизации конечности сроком на 10 дней. Руку фиксируют гипсовой лонгетой от края здоровой лопатки до кисти в среднефизиологическом положении или в положении отведения плеча под углом до 90°. Картонные шины и фиксация руки к туловищу хотя и применяются при лечении переломов плечевой кости, но не гарантируют от вторичных смещений. После прекращения иммобилизации движения в травмированной конечности восстанавливаются в ближайшие 7—10 дней без дополнительных вмешательств со стороны физиотерапевта и методиста по лечебной физкультуре. С ростом ребенка происходит нивелирование оставшихся «допустимых» смещений (смещение по длине по 2—3 см, по ширине на полный поперечник кости и под углом не более 30°).

Рис. 55. Методы лечения переломов плечевой кости у новорожденных, а — по Кеферу; б — по Марксу; в — по Фонареву; г — по Шпитци; д — по Ридену.

Рис. 56. Методы лечения переломов бедренной кости у новорожденных, а — по Креде—Кеферу; б — по Павлику: в — по Ибадалеку; г — по Мадсену; д — шина Томаса (по Джонсу).

При переломе бедренной кости у новорожденных применяют лейко-пластырное вертикальное вытяжение по Шеде. Если осуществить вытяжение по каким-либо причинам не удается, может быть применен метод Креде: травмированную ногу фиксируют мягким бинтом к туловищу ребенка. Нога полностью разогнута в коленном суставе и согнута в тазобедренном, передняя поверхность бедра при этом ложится на живот, голень— на грудь, а стопа должна доходить до надплечья. На живот и паховую область необходимо положить немного ваты во избежание опрелости.

Через 3—5 дней повязку меняют, так как она ослабевает и необходимо контролировать положение конечности. Перелом срастается при такой фиксации в течение 2 нед. Эту повязку ребенок легко переносит и она удобна для ухода, но положение отломков далеко не всегда бывает правильным.

Травматические эпифизеолизы плечевой кости у новорожденных имеют типичную картину и тем ярче выражены, чем больше смещены отломки. Характерны травматическая припухлость в области плечевого и локтевого суставов, кровоподтек и резкая боль при движении. Эпифизеолиз дистального конца плечевой кости нередко сопровождается парезом лучевого или срединного нерва. Рентгенодиагностика практически невозможна из-за отсутствия костной ткани в области эпифизов, и только к концу 7—10-го дня на повторных рентгенограммах можно увидеть костную мозоль и решить ретроспективно вопрос о характере бывшего повреждения.

При лечении производят одномоментную репозицию с последую щей фиксацией в легкой гипсовой лонгете в среднефизиологическом положении. Через 10 дней прекращают иммобилизацию и приступают к умеренной лечебной физкультуре. Физиотерапевтическое лечение не проводят.

Отдаленные результаты благоприятные (рис. 57 и 58).

Рис. 57. Сросшийся поперечный перелом диафиза плечевой кости с угловым смещением у новорожденного. Рентгенограмма. Видна большая костная мозоль, смещение относится к категории допустимых.

Рис. 58. Косой перелом диафиза бедренной кости со смещением отломков у новорожденного. Рентгенограмма. а — в момент травмы; б —в процессе лечения; в — отдаленный результат.

При эпифизеолизе проксимального конца бедренной кости проводят дифференциальный диагноз с врожденным вывихом бедра. При травме отмечается припухлость, значительная боль при движении, возможен кровоподтек. Хорошие результаты при лечении детей с указанным повреждением дает применение шины-распорки в течение 4 нед.

При эпифизеолизах дистального конца бедренной кости у новорожденных наблюдаются резкий отек и деформация в области коленного сустава. При обследовании обнаруживается характерный симптом «щелчка». Рентгенологически определяется смещение ядра окостенения дистального эпифиза бедренной кости. Лечение состоит в одномоментной закрытой репозиции и фиксации ноги гипсовой лонгетой сроком на 10—14 дней.

Исаков Ю. Ф. Детская хирургия, 1983г.

Источник

Некротическая флегмона новорожденных. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Лечение.

Кровотечения из нижних отделов желудочно-кишечного тракта. Клиника. Диагностика. Врачебная тактика. Дифференциальная диагностика. Лечение.

Особенности переломов у детей. Типичные переломы . Особенности иммобилизации и обезболивания.

1) Прочная эластичная надкостница→ перелом по типу зеленой веточки(надкостница удерживает отломки, смещение только под углом)

2) Высокое содержание органического матрикса, относительно низкая минимизация. Из-за этого возникают складчатые переломы (кортикальный слой складывается ступеньку или складку) Губчатая кость компенсируется.

3) Ростковые зоны – между эпифизом и метафизом трубчатых костей. Повреждения по типу эпифизеолиза или остеоэпифизаеолиза. Отрыв эпифиза плюс участка метафиза

4) Ядра окостенения ( центры энхондрального роста) повреждения по типу апофизеолиза

5) Допустимое смещение это такое смещение отломков,кот. не приводит к функциональным и косметическим нарушениям после сращения переломов. Понятие о допустимости или недопустимости смещения отломков является относительным и зависит прежде всего от локализации повреждения возраста пациента и профессиональной подготовки специалиста.(1-2 см в длину, под углов не больше 10 градусов,не болше поперечника в ширину)

Перед иммобилизацией – обезболить

Промедол 0.1 мл 1% раствора на год жизни но не более 1 мл в/в или в/м. Не применять при подозрении на травму органов брюшной грудной полости и забрюшинного пространства

Трамадол один-2 мг на килограмм для детей старше 14 и взрослых 50 – девять 100 мг. Вв или вм, внутрь(капсулы и капли)

Местная анастезия. Новокаин 1 % 1 мл на один год жизни, введение в гематомы.

Спирт- новокаиновая блокада соотношении 1/5. НПВС анальгин 0,1 мл 50 % на год жизни вм

Нет движения –нет боли

Иммобилизация шиной должна быть выполнена поверх обуви и одежды с захватом двух суставов выше и ниже перелома и по возможности в среднефизиологическом положении конечности. Перед наложением шину моделируют для предупреждения сдавления мягких тканей, сосудов и нервов применяют мягкие прокладки. В основном используют проволочные шины Крамера, реже деревянные Дитерихса или любые подручные.

Специализированная травматологическая помощь.

- Иммобилизация.

- закрытая репозиция и иммобилизация.

- Закрытая репозиция + металлоостеосинтез спицами Киршнера, спицами с упорной площадкой.

- Функциональный метод лечения.

- Открытая репозиция с металлоостеосинтезом.

- ЧресКостный компрессионно-дистракционный остеосинтез.

- Комбинированный метод скобках (функциональный +иммобилизационный)

Некротическая флегмона новорожденных. Этиология. Патогенез. Клиника. Диагностика. Тактика педиатра в отделении новорожденных, на участке при подозрении на флегмону. Осложнения, в том числе, тактика интенсивной терапии. Лечение.

Это острое гнойно-некротическое поражение кожи и подкожной клетчатки у детей первых недель жизни. Заболевание характеризуется быстро развивающимся некрозом (отмиранием тканей) подкожной клетчатки с последующим переходом поражения на кожу (отслоением и некрозом). Возбудитель заболевания чаще всего стафилококк, реже заболевание вызывается стрептококком, диплококком и другими бактериями.

Общие симптомы:

- повышение температуры тела до 38-39° С;

- быстрое нарастание интоксикации — ухудшается общее состояние ребенка, он вялый, отказывается от еды;

- кожные покровы серые с мраморным оттенком;

- частое поверхностное дыхание;

- учащенное сердцебиение;

- глухие тоны сердца.

В месте поражения:

участок покраснения и уплотнения с четкими границами, болезненный при пальпации (прощупывании), кожа над очагом поражения горячая на ощупь, не собирается в складки;

через 8-12 часов пораженный участок увеличивается в 2-3 раза, кожа над ним приобретает синюшный оттенок, появляется отек окружающих тканей;

в центре очага появляется размягчение (на ощупь участок более мягкий, чем по краям);

в некоторых случаях начинается некроз (отмирание) кожи, ее отторжение с образованием обширных раневых дефектов — дно раны серого цвета с остатками омертвевшей ткани, края подрытые, неровные;

Формы

* Простая форма: преобладают местные явления (воспаление в месте поражения), а общее состояние остается сравнительно удовлетворительным.

* Токсикосептическая форма – действие токсинов (отравляющих веществ, вырабатываемых возбудителем заболевания (стафилококком, стрептококком)) распространяется на весь организм. Характеризуется: быстрым ухудшением общего состояния, нередко рвотой и поносами и бурным (очень быстрым) течением, что может привести к летальному исходу уже в первые сутки заболевания.

Причины

Тонкая кожа ребенка легко повреждается.

Хорошее кровоснабжение подкожной клетчатки, обильная сеть лимфатических сосудов, отсутствие соединительнотканных перемычек (способствуют быстрому распространению инфекции).

Нарушение правил ухода за новорожденным — возникновение опрелостей, отдельных гнойничков, остатки мочи и фекалий на коже.

Лечение некротической флегмоны новорожденных

Лечение хирургическое – вскрытие флегмоны, удаление гноя.

В послеоперационном периоде – мазевые повязки на рану.

Стимуляция заживления раны путем применения консервированной плаценты, фибринной пленки, ультрафиолетового облучения, УВЧ-терапии.

Интенсивная терапия, включающая дезинтоксикационные, антибактериальные мероприятия.

Общеукрепляющая и иммуностимулирующая терапия (витамины А, Е, группы В, полноценное питание, покой).

Осложнение – сепсис

Источник

Распространенными являются случаи осложнения при различных переломах, в частности бедра. И, как это бывает зачастую, причиной тому есть неправильная иммобилизация пострадавшего. Переломы разделяют на открытые и закрытые. В первом случае можно наблюдать повреждение тканей кожи, которые несут за собой некие осложнения. Одним из них является шанс попадания в рану микробов, что приведет к гнойным процессам мягких тканей, а так же костной ткани. Закрытый перелом не имеет подобных последствий. Одним из опасных повреждений является перелом бедра. Нередко наблюдается шоковое состояние у пострадавшего.

Перелом может быть в таких частях бедра:

- проксимальный бедренный отдел;

- диафиза;

- дистальный отдел бедра.

Наблюдая статистику полученных травм бедра можно сказать, что в половине случаев перелом происходит по первому типу.

Транспортная иммобилизация и перелом бедра

Наложение шины и транспортная иммобилизация являются обязательными процедурами при оказании медицинской помощи такого рода травмы. Иммобилизацию необходимо провести так, что бы обездвижить суставы, которые подлежат фиксированию при переломе бедра, а именно:

- коленного;

- тазобедренного;

- голеностопного.

Так как подобная травма вызывает сильную боль, медработник обеспечивает пациента анестезирующими лекарственными средствами, в целях предотвращения болевого шока.

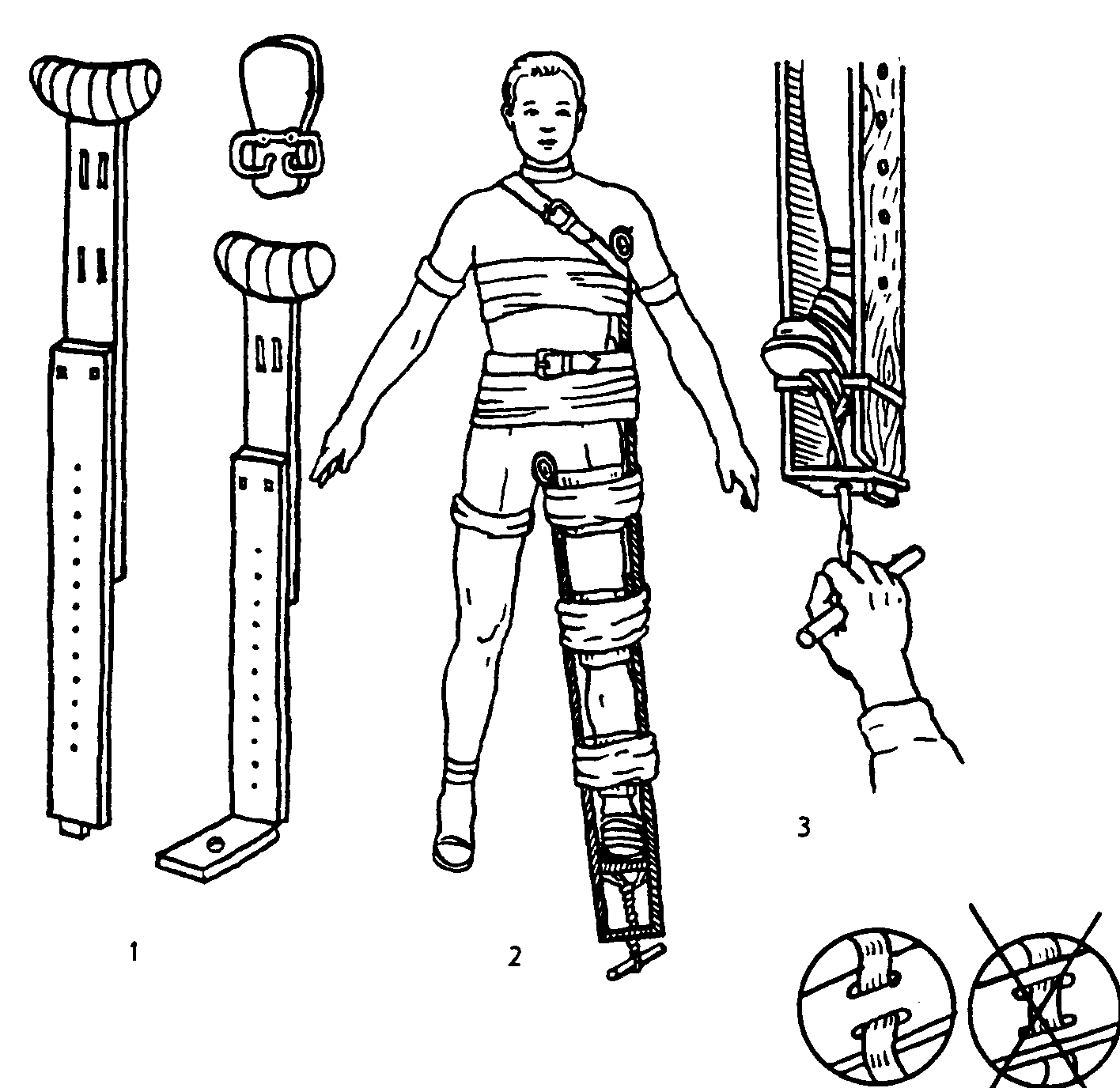

Рассмотрим, как же выполняется иммобилизация при переломе бедра на примере шины Дихтериса, так как она является одной из лучших.

Шина Дитерихса и ее использование

- Две шины подгоняют под пострадавшего: то есть, раздвигается внешняя бранша от подмышки до пятки, а внутреннюю – от пятки до промежности. Их необходимо выдвинуть так, что бы они были на одной высоте подвешенной плоскости на уровне 10-12 сантиметров.

- Фиксация браншей при помощи шпеньков. Это делается следующим образом: необходимо установить отверстия браншей так, что бы они совпадали друг с другом, и можно было вставить шпенек сквозь них. Производится фиксация двух браншей бинтом у шпеньков. Делается это с целью избегания дальнейшего смещения при транспортировке.

- В интимной зоне и под руками, фиксируется объемная ватная скрутка к внутренней стороне костылей шины.

- К плоскости стопы необходимо забинтовать подвешенную перегородку шины, предварительно расположив на голеностопе вату. Пяточную кость необходимо прочно фиксировать (обратите на это внимание), иначе повязка будет спадать, а вытягивание не даст нужного результата.

- Лодыжечная область лодыжки, а так же колено необходимо накрыть ватой. Плотно закрепить к корпусу шины с помощью прилагаемых лямок, которые продеваются через отверстия верхней бранши.

- Бранши должны упираться в подмышку и пах, на это стоит обратить особое внимание. С помощью закрутки необходимо произвести фиксацию ноги поперечной планке.

- С помощью повязки, иммобилизовать фиксированные шины к корпусу. Шина накладывается крепко, что бы голень, бедро и торс можно было крепко зафиксировать. При длительной иммобилизации формируют кольца, накладывая три из них на ногу и два – на корпус.

Так же рекомендуется наложить еще один фиксирующий слой вокруг таза в виде шины Крамера. Это делается затем, что бы повысить прочность фиксирования и облегчить дальнейшую смену положения и места травмированного.

Если шина Дитерихса отсутствует, то прибегают к методу обездвиживания при помощи лестничной шины.

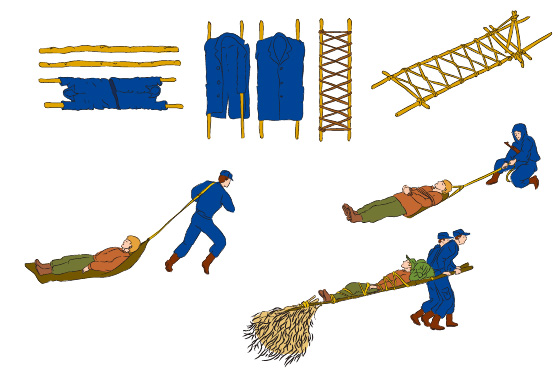

Фиксирование при помощи лестничных шин

- Берем одинаковые по длине две шины и связываем их между собой. Нижний конец одно шины загибается на 20 сантиметров от конца. Получаем удлиненную шину, с помощью которой фиксируется боковая сторона поврежденной ноги, и корпуса на высоту уровня подмышки.

- Для правильной иммобилизации необходима вторая шина, крепящаяся к средней стороне бедра.

Шиннирование при помощи подручных материалов.

Бывает и так, что при происшествии отсутствуют специальные шины. Тогда обездвиживание для дальнейшей транспортировки при переломе бедра выполняется при помощи подручных средств, таких как: палки, рейки, твердая полоска картона, жести, сучья, дощечки и т.д. При переломе бедра необходимо фиксировать все участки травмированной нижней конечности, особенно тазобедренный сустав, а соответственно необходимо подбирать подходящие для этого материалы.

Иммобилизацию практикуют как лечебную методику обездвиживание конечности при травмах или переломах бедра. Этот способ используется в целях сохранения жизни человека, и его применяют при определенных обстоятельствах.

Основные показания к применению:

- Из-за общего состояния их нарушений психики.

- Если до получения травмы человек не мог передвигаться без посторонней помощи.

- При такой иммобилизации выполняются следующие действия:

- Применяется местное обезболивающее. Например, новокаин, лидокаин.

- На срок не более 10 дней применяется скелетное вытяжение.

- Снятие конструкции, которая применялась для иммобилизации.

После 20 дней постельного режима больному разрешается встать на ноги, но при помощи использования костылей.

Выписка пациента при нормальном состоянии и самочувствии.

Источник

При переломах костей лечение у детей проводят в основном по принятым в травматологии правилам. Применяют репозицию отломков и вправление костей при вывихах, фиксирующие гипсовые лонгеты и повязки, метод лейкопластырного (клеолового) и скелетного вытяжения и в некоторых случаях оперативное вмешательство. Показания к тому или иному методу лечения зависят от вида перелома. Подробнее об этом изложено при описании отдельных видов переломов.

Общие принципы лечения переломов костей у детей следующие.

Ведущим является консервативный метод лечения. Большинство переломов лечат фиксирующей повязкой. Иммобилизацию осуществляют гипсовой лонгетой, в большинстве случаев в среднефизиологическом положении с охватом 2/3 окружности конечности и фиксацией двух соседних суставов; лонгету закрепляют марлевыми бинтами. Циркулярную гипсовую повязку при свежих переломах у детей не применяют, так как существует опасность возникновения расстройств кровообращения из-за нарастающего отека со всеми вытекающими последствиями (ишемическая контрактура Фолькмана, пролежни и даже некроз конечности; рис. 18). В случае необходимости, если через 7—8 дней выяснится, что отека конечности нет, а повязка плохо фиксирует перелом, ее можно укрепить дополнительной гипсовой лонгетой или циркулярными турами гипсового бинта уже без всякого риска.

Рис. 18. Деформация левого голеностопного сустава, стопы и пальцев вследствие перенесенной ишемии конечности после наложения циркулярной гипсовой повязки по поводу закрытого перелома костей голени, а — вид спереди; б — вид сзади.

В процессе лечения необходим периодический рентгенологический контроль (один раз в 5—7 дней) за положением костных отломков. Это важно потому, что иногда наблюдаются вторичные смешения, которые могут потребовать повторной репозиции.

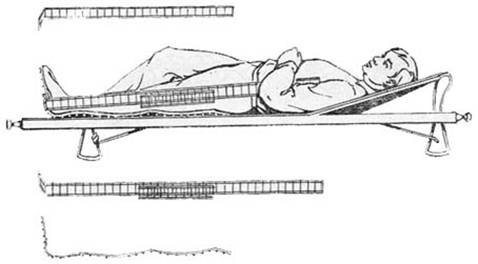

Вытяжение применяют при переломах плечевой кости, костей голени и главным образом при переломах бедренной кости. В зависимости от возраста, локализации и характера перелома используют лейкопластырное (клеоловое) или скелетное вытяжение. Последнее особенно эффективно у детей старшего возраста с хорошо развитой мускулатурой и при значительном смещении отломков. При переломах бедренной кости спицу Киршнера проводят через проксимальный метафиз большеберцовой кости ниже ее бугристости или (при высоких переломах) за нижний конец бедренной кости через дистальный метафиз (не повредить ростковый эпифизарный хрящ!). Скелетное вытяжение применяют обычно у детей старше 4—5 лет, но при больших смещениях, особенно при поперечных переломах, когда требуется применение значительных грузов, скелетное вытяжение может быть применено и у детей старше 3 лет. Благодаря этому устраняется смещение отломков, проводится постепенная репозиция и костные фрагменты удерживаются во вправленном положении.

При соблюдении всех правил асептики опасность инфицирования по ходу проведенной спицы минимальная. Указания ряда авторов о вредном влиянии спицы на кость растущего организма могут быть отнесены к маленьким детям до 3 лет, когда применять скелетное вытяжение нет необходимости.

Рис. 19. Рост кости в длину (в %) в зависимости от эпифиза (схема Дигби).

При переломах костей со смещением костных отломков рекомендуется одномоментная закрытая репозиция в возможно более ранние сроки после травмы. В особенно сложных случаях производят репозицию под периодическим рентгенологическим контролем с максимальной радиционной защитой больного и медицинского персонала. Максимальное экранирование и минимальная экспозиция позволяют выполнить репозицию под визуальным контролем. Особенно удобны для рентгенологического контроля аппараты с электронно-оптическим преобразователем.

Немаловажное значение имеет выбор метода обезболивания. Хорошая анестезия создает благоприятные условия для проведения репозиции, так как сопоставление отломков должно производиться щадящим способом с минимальной травматизацией тканей. Этим требованиям отвечает наркоз, который широко применяется в условиях стационара. В амбулаторной практике репозицию производят под местной анестезией. Обезболивание осуществляют введением в гематому на месте перелома 1 % или 2% раствора новокаина (из расчета 1 мл на год жизни ребенка). В ряде случаев больному одновременно делают инъекцию раствора пантопона. Этим обеспечивают полную безболезненность и расслабление мышц.

При выборе метода лечения у детей и установлении показаний к повторной закрытой или открытой репозиции учитывают возможность самоисправления некоторых видов деформаций в процессе роста. Степень коррекции поврежденного сегмента конечности зависит как от возраста ребенка, так и от локализации перелома, степени и вида смещения отломков. В то же время при повреждении ростковой зоны (при эпифизеолизах) с ростом может выявиться деформация, которой не было в период лечения, о чем всегда надо помнить, оценивая прогноз на будущее (рис. 19). Спонтанная коррекция оставшейся деформации происходит тем лучше, чем меньше возраст больного. Особенно хорошо выражено нивелирование смещенных костных фрагментов у новорожденных. У детей в возрасте моложе 7—8 лет допустимы смещения при диафизарных переломах по длине в пределах 1—2 см и по ширине почти на поперечник кости при правильной оси конечности (рис. 20, 21). У детей старшей возрастной группы необходима более точная адаптация костных отломков и обязательно устранение прогибов и ротационных смещений, так как с ростом указанные деформации не исчезают.

Рис. 20. Срастающийся перелом обеих костей правого предплечья в средней трети со смещением на поперечник кости и по длине на 1 см. Ось кости предплечья правильная. Рентгенограмма, а — прямая проекция; б — боковая проекция.

Рис. 21. Рентгенограмма костей правого предплечья того же больного через год после травмы. Самоисправление оставшегося смещения, а — сравнительные рентгенограммы обоих предплечий в боковой проекции; б — то же в прямой проекции.

При хорошем анатомическом сопоставлении костных отломков, которое достигается правильным лечением, функция поврежденной конечности восстанавливается быстрее и лучше.

Закрытая репозиция с иммобилизацией в гипсе и методы вытяжения не всегда дают желаемый результат, а в некоторых случаях консервативное лечение вообще неэффективно. Оставшееся смещение может вызвать нарушение функции конечности. Особенно опасны в этом отношении некоторые виды внутри- и околосус-ставных переломов со смещением и ротацией костных отломков. Неустраненное смещение даже небольшого костного отломка при внутрисуставном переломе может привести к блокаде сустава и вызвать варусное или вальгусное отклонение оси конечности.

В таких случаях только операция может спасти больного от инвалидности.

Оперативное вмешательство при переломах костей у детей показано также в случаях, если дву- или троекратная попытка закрытой репозиции не имеет успеха, а оставшееся смещение относится к категории недопустимых, при интерпозиции мягких тканей между отломками, при открытых переломах со значительным повреждением мягких тканей и неправильно сросшихся переломах, если оставшееся смещение угрожает стойкой деформацией, искривлением или тугоподвижностью сустава. Открытую репозицию у детей производят с особой тщательностью, щадящим оперативным доступом, с минимальной травматизацией мягких тканей и костных фрагментов и заканчивают в основном простыми методами остеосинтеза. Для соединения костных отломков применяют следующие способы:

1) внедрение отломков по Ру без внутренней фиксации костных фрагментов;

2) остеосинтез «простыми» способами — кетгутом, шелком, капроном и др.;

3) металлоостеосинтез спицей Киршнера, проволокой, гвоздями или стержнем Богданова, вводимым в костномозговой канал;

4) остеосинтез костными штифтами из ауто-, гомо- и гетерокости.

Пластинки и сложные металлические конструкции в травматологии детского возраста применяют крайне редко. Чаще других для остеосинтеза используют спицу Киршнера, которая даже при трансэпифизарном проведении не оказывает существенного влияния на рост кости в длину. Стержень Богданова, гвозди ЦИТО, Соколова могут повредить эпифизарный ростковый хрящ и поэтому используются для остеосинтеза при диафизарных переломах крупных костей. При лечении неправильно срастающихся и неправильно сросшихся переломов костей у детей, ложных суставов посттравматической этиологии широко используется компрессионно-дистракцион-ный аппарат Илизарова, при контрактурах крупных суставов — аппарат Волкова — Оганесяна.

Сроки консолидации переломов у здоровых детей значительно более короткие, чем у взрослых. Одним из факторов, от которого зависит срок срастания, является размер кости: чем толще кость, тем дольше она срастается. У маленького ребенка консолидация перелома происходит быстрее, чем у ребенка старшего возраста.

Сроки консолидации, а значит, и сроки иммобилизации удлиняются у детей ослабленных, страдающих рахитом, гиповитаминозом, туберкулезом, а также при открытых повреждениях, ибо репаративные процессы в указанных случаях замедлены.

В табл. 3 представлены примерные сроки иммобилизации при переломах костей у детей разного возраста и различной локализации.

Таблица 3. Примерные сроки иммобилизации при переломах костей у детей в зависимости от возраста ребенка (в днях)

Примечание. Сроки иммобилизации удлиняются (при диафизарных переломах) у детей ослабленных, страдающих гиповитаминозом, рахитом, туберкулезом, а также при открытых переломах и при допустимых смещениях костных отломков, в среднем на 7—14 дней.

Необходимо учитывать, что при недостаточной продолжительности фиксации и ранней лечебной гимнастике, а также при преждевременной нагрузке могут возникнуть вторичные смещения костных отломков и повторный перелом. В то же время длительное бездействие способствует развитию тугоподвижности в суставах, особенно при внутри- и околосуставных переломах.

Для лучшей консолидации и более быстрого срастания переломов заботятся об общем состоянии больного. Ребенок получает полноценную пищу, богатую витаминами. При наличии авитаминоза, особенно рахита, проводят энергичное лечение витаминами С, О и рыбьим жиром.

Несросшиеся переломы и ложные суставы в детском возрасте являются исключением и при правильном лечении обычно не встречаются. Замедленная консолидация области перелома может наблюдаться при недостаточном контакте между отломками, при интерпозиции мягких тканей и в результате повторных переломов на одном и том же уровне.

После наступления консолидации и снятия гипсовой лонгеты функциональное и физиотерапевтическое лечение показано у детей в основном лишь после внутри- и околосуставных переломов, особенно при ограничении движений в локтевом суставе. Лечебная физкультура должна быть умеренной, щадящей и безболезненной. Массаж вблизи места перелома, особенно при внутри- и околосуставных повреждениях, противопоказан, так как эта процедура способствует образованию избыточной костной мозоли и может привести к оссифицирующему миозиту и частичной оссификации суставной сумки. Однако при плохом тонусе мышц и недостаточной активности ребенка можно сделать массаж мышц, не касаясь области перелома.

Переломы верхней конечности составляют 84%, а нижней — 16% от всех переломов костей конечностей у детей.

Исаков Ю. Ф. Детская хирургия, 1983г.

Источник