Иммобилизация при переломе локтевой кости

Транспортная иммобилизация при переломах костей представляет собой главный способ оказания доврачебной помощи потерпевшему, позволяющий обеспечить неподвижность и фиксацию травмированного участка. Каковы правила и сроки иммобилизации? Как оказать грамотную помощь при разных видах травм?

Для чего необходима?

Иммобилизация при переломе — это фиксация и обеспечение максимальной неподвижности пострадавшему, отдельному участку тела, органу, в период транспортировки больного в лечебное учреждение. При помощи транспортной иммобилизации удается достичь следующих результатов:

- Предотвратить смещение фрагментов и осколков кости, снизить риски развития возможных осложнений.

- Уменьшить болевой синдром.

- Создать оптимальные условия, необходимые для комфортной и безопасной транспортировки потерпевшего в травмпункт.

Любые движения, совершаемые человеком с переломом, доставляют ему сильную боль и могут нанести серьезный вред здоровью, усложнить лечебный процесс. Костные обломки, локализованные в области перелома, могут травмировать кровеносные сосуды, мягкие ткани, спровоцировать развитие кровотечения, процессов инфекционного характера, болевого шока.

Любые движения, совершаемые человеком с переломом, доставляют ему сильную боль и могут нанести серьезный вред здоровью, усложнить лечебный процесс. Костные обломки, локализованные в области перелома, могут травмировать кровеносные сосуды, мягкие ткани, спровоцировать развитие кровотечения, процессов инфекционного характера, болевого шока.

Именно грамотная иммобилизация дает возможность минимизировать возможные риски и стабилизировать состояние больного до тех пор, пока ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Перекладывать, переносить больного до проведения иммобилизации категорически запрещено. Сроки иммобилизации при переломах могут варьироваться от 2–3 часов до нескольких суток, в зависимости от состояния потерпевшего и расстояния транспортировки до больницы.

Когда нужна помощь?

На присутствие перелома, требующего проведения иммобилизации, указывает наличие следующих характерных клинических признаков:

- Сильные болевые ощущения;

- Нарушение двигательной активности;

- Отечность поврежденного участка;

- Подкожные кровоизлияния, гематомы;

- Деформация поврежденной конечности, изменение формы и размеров;

- Патологическая подвижность кости в области травмы.

В случае открытого перелома наблюдается кровотечение, в раневой поверхности можно увидеть фрагменты кости, костные обломки. При наличии перечисленных выше симптомов необходимо оказать потерпевшему адекватную доврачебную помощь и как можно скорее доставить его в медпункт.

Большое значение имеет скорость и оперативность проведения иммобилизации: чем быстрее будет наложена шина, тем меньше риски смещения и проще процесс восстановления. Практика показывает, что грамотная и своевременная иммобилизация в несколько раз уменьшает необходимость в хирургическом вмешательстве.

Как оказать помощь?

В первую очередь, необходимо провести обезболивание, чтобы избежать развития болевого шока — состояния крайне опасного не только для здоровья, но и для жизни пострадавшего. Для этих целей используются обезболивающие препараты, анальгетики. Причем наиболее быстрый результат дает инъекционное введение.

К пораженному участку можно приложить ледяной компресс, с целью уменьшения болезненных ощущений, предотвращения гематом и отеков. При открытом переломе, прежде всего, потребуется остановить кровотечение. После этого проводится иммобилизация, позволяющая уменьшить болевой синдром и предотвратить возникновении шокового состояния.

Специалисты-травматологи выделяют следующие правила иммобилизации при переломах:

- Перед наложением шины больному необходимо ввести препарат-анальгетик.

- Когда перелому сопутствует открытая рана, необходимо обработать ее с помощью антисептического раствора, во избежание возможного инфицирования, после чего закрыть чистой стерильной повязкой.

- При наличии соответствующих показаний накладывается жгут, под который следует обязательно поместить записку с точным временем наложения, для предупреждения процессов некротического характера.

- Средства для иммобилизации накладываются поверх одежды или обуви. Не нужно снимать их с пострадавшего, это может спровоцировать дополнительное травмирование. В любом случае, на тех участках, где шина соприкасается с кожными покровами, необходимо подложить мягкую ткань, марлевую повязку. Это смягчает давление на суставы, снижает риски пережатия кровеносных сосудов, следовательно, и онемения, нарушения кровообращения, кровоснабжения поврежденного участка, обескровливания.

- Следует избегать слишком тугого бинтования шины, поскольку это чревато нарушением процессов кровообращения и развитием целого ряда опасных осложнений. Необходимо добиться фиксации, позволяющей обеспечить абсолютную неподвижность поврежденного костного участка и расположенных около него суставов.

- В процессе иммобилизации важно действовать точно и аккуратно, чтобы не сдвинуть, не сместить костные обломки.

- В случае выпячивания сломанной кости, необходимо накладывать шину с другой стороны, не предпринимая попыток исправления костной деформации, поскольку такие действия повышают риски развития шокового состояния.

- При необходимости, подгонку шины человек, оказывающий первую помощь, проводит на себе. Делать подобные манипуляции на потерпевшем категорически противопоказано, поскольку они могут привести к смещению костного участка и дополнительному травмированию мягких тканей. При этом шина моделируется с ориентиром на здоровую конечность больного.

- При наложении на верхние или нижние конечности шина должна захватывать суставы, локализованные выше и ниже травмированного участка.

- Пальцы рук или ног должны оставаться открытыми, чтобы была возможность контролировать процессы кровообращения в области повреждения.

- Необходимо стараться зафиксировать конечность в физиологическом, функциональном положении (исключение составляют травмы эпизифов, разрывы сухожилий).

- При наличии костных выступов рекомендуется проложить под шину ватный или же марлевый слой, для предупреждения пролежней, натертостей и т.д.

- В осенне-зимний период иммобилизованный участок нужно обязательно утеплить, чтобы предупредить возможное обморожение.

Специалисты рекомендуют проводить данную процедуру вдвоем — это более удобно и позволяет действовать максимально точно. Например, в процессе перекладывания больного помощник сможет придерживать травмированную конечность.

Неправильная иммобилизация, чрезмерное или же, напротив, недостаточное фиксирование может нанести серьезный вред потерпевшему.

Как проводится процедура?

Травматологи предлагают следующий оптимальный алгоритм проведения иммобилизации, которого следует придерживаться при оказании доврачебной помощи пациенту с переломами верхних или же нижних конечностей:

- Согнуть травмированную руку или ногу больного под прямым углом.

- В область подмышечной впадины или подколенный участок подложить мягкий тканевой валик.

- Наложить 2 шины, фиксируя одновременно локтевой, лучезапястный и плечевой сустав (голеностопный, коленный, тазобедренный). Прибинтовывать шину рекомендуется по направлению к центру.

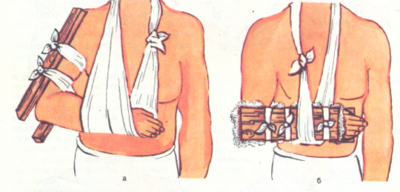

- Переломанную руку подвесить на косынку.

Если по какой-то причине нет возможности подыскать подручных средств, подходящих в качестве шины, то поврежденную конечность рекомендуется просто прибинтовать к телу, обеспечив, таким образом, необходимую фиксацию.

В случае повреждений бедренной кости, шину следует накладывать с внутренней поверхности так, чтобы голеностопный и коленный суставы были максимально зафиксированы и неподвижны. В паховую область необходимо поместить тканевый валик. Вторую шину накладывают с наружной стороны, так чтобы голеностопный, коленный и бедренный сустав были хорошо, надежно зафиксированы.

Практически аналогичная техника используется при переломах голени. Шину тоже накладывают с внутренней и наружной поверхности, таким образом, чтобы зафиксировать колено и голеностоп. Если произошел перелом стопы, используется шина Крамера. Ее накладывают вплоть до верхнего участка голеностопного сустава. Ногу можно также туго прибинтовать к неповрежденной конечности, однако такая методика, в силу своей неэффективности, используется лишь в редких случаях.

При повреждениях ключичной кости руку потерпевшего подвешивают на косынку. Если по каким-то причинам нет возможности в течении часа обратиться в травмпункт, то рекомендуется наложение повязки, напоминающей по своему виду цифру 8, позволяющей отвести предплечье и зафиксировать его в таком положении.

В случае перелома ребер, требуется наложение фиксирующей повязки на область грудной клетки пациента. Проводить бинтование рекомендуется во время выдоха. Подобная иммобилизация позволяет минимизировать болезненные ощущения, значительно уменьшать риски травмирования мягких тканей.

Оказание помощи при тяжелых переломах

Предельную осторожность следует проявлять, проводя иммобилизацию при наиболее тяжелых и опасных травмах, к которым специалисты относят переломы тазовых костей и позвоночника. В первом случае пострадавшего следует уложить на спину, полусогнув его ноги и подложив мягкие тканевые валики в подколенную область.

При переломах позвоночника потерпевшего аккуратно кладут на жесткую поверхность, очень осторожно, чтобы избежать возможного перегиба позвоночного столба, а затем фиксируют его в неподвижном положении, используя для этих целей мягкие лямки. Под шею подкладываются тканевые валики.

Оказывая помощь потерпевшему с переломом позвоночного столба, следует соблюдать максимальную аккуратность, действовать точно, поскольку смещение позвонков, может стать причиной разрыва спинного мозга.

Что использовать для иммобилизации?

Современные средства для проведения иммобилизации представляют собой специальные шины, которые могут отличаться по своей конструкции и размерам. Обычно их используют с целью иммобилизации поврежденных рук или ног. Для производства шин используют следующие виды материалов:

- Проволоку.

- Стальную сетку.

- Дерево.

- Плотный картон.

- Пластиковые конструкции.

- Фанеру.

Если пострадавшему необходима длительная транспортная иммобилизация, то рекомендуется применение лонгет, гипсовых бинтов. Данного рода шины изготавливаются по индивидуальной схеме, обеспечивая максимальную фиксацию и плотное прилегание к туловищу. В тех ситуациях, когда специальных шин нет, используются подручные средства иммобилизации, такие как доски, картон, плотные прутья, бинты, куски ткани.

Матерчатые и тканевые повязки могут использоваться при переломах ключичной кости, лопаток, повреждениях шейного позвоночного отдела. Используется и ватно-марлевый воротник, который изготавливается из марлевой повязки, с толстым ватным слоем. Конструкция фиксируется при помощи бинтов. Данное средство обеспечивает состояние покоя шейного отдела и головы больного в процессе транспортировки.

Если под рукой отсутствуют какие-либо материалы для изготовления шины, то ткань можно применять с целью прибинтовывания травмированной конечности к здоровой или же туловищу пострадавшего, что позволяет обеспечить необходимую фиксацию в экстренных ситуациях.

Если есть возможность вызывать скорую помощь для транспортировки потерпевшего, не рекомендуется использовать самодельные шины. В данном случае, лучше дождаться приезда медиков.

Иммобилизация — необходимая мера оказания первой помощи потерпевшему в случае переломов и других видов травм. Применение шин и прочих конструкций фиксирует поврежденный участок, облегчает состояние пациента, предупреждает развитие возможных осложнений в ходе транспортировки в травматологическое отделение. Соблюдение основных правил и алгоритма иммобилизации позволяет минимизировать риски, предотвратить болевой шок и дополнительное травмирование, существенно облегчая последующий лечебный процесс и восстановление.

Источник

Перелом локтевого отростка. Диагностика и лечение

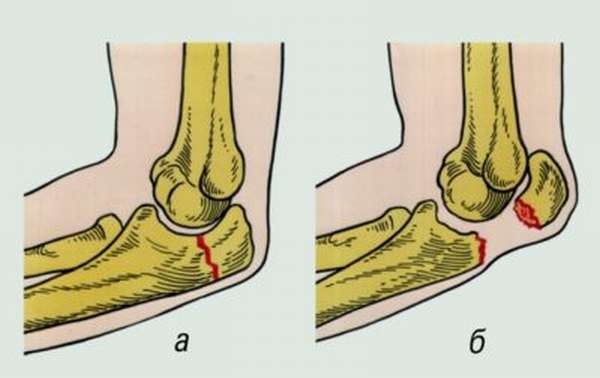

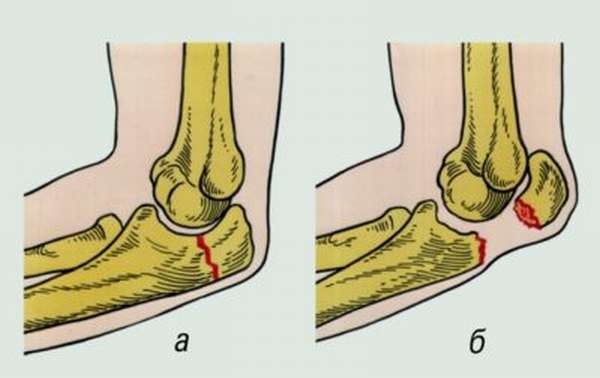

Класс А: Переломы локтевого отростка. Все переломы локтевого отростка следует считать внутрисуставными с нарушением целостности локтевого сустава. Поэтому для восстановления полного объема движений важна почти абсолютная анатомическая репозиция.

Аксиома: все переломы локтевого отростка сопровождаются либо разрывом апоневроза, либо отрывом периоста трехглавой мышцы.

У детей эпифиз локтевого отростка оссифицируется в возрасте 10 лет и срастается с остальной костью к 16 годам. Интерпретация переломов у них может быть затруднена, и в сомнительных случаях следует сделать снимки в других проекциях. Кроме того, наличие задней жировой подушки или выпячивающейся передней жировой подушки считают признаком перелома.

Часто встречающиеся сопутствующие повреждения включают ушиб локтевого нерва, вывих локтевой кости, или передний вывих в лучезапястном сочленении, или другие типы повреждений, такие как переломы головки лучевой кости, ее диафиза и дистального отдела плечевой кости.

Лечение переломов локтевого отростка

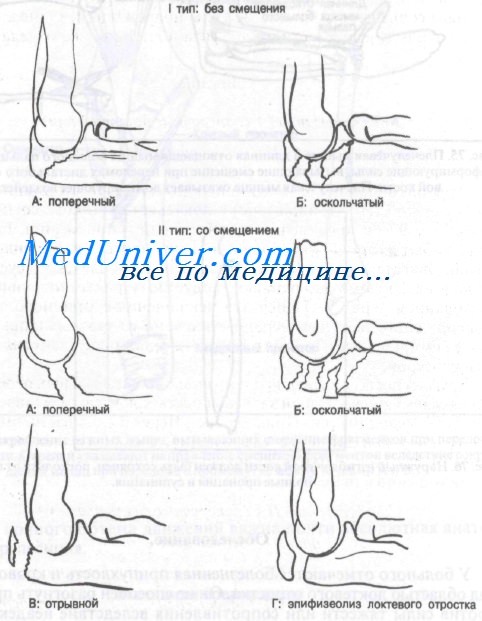

Класс А: тип IA (поперечные без смещения), тип IБ (оскольчатые без смещения). Лечение начинают с иммобилизации конечности длинной гипсовой повязкой с локтевым суставом, согнутым под углом 50—90°, и предплечьем в нейтральном положении. Гипс сзади должен быть хорошо укреплен и поддерживаться воротником и манжетой. Двигательные упражнения для пальцев и плечевого сустава нужно начинать как можно раньше с повторным рентгенологическим обследованием через 5—7 дней для исключения вторичного смещения. Консолидация наступает через 6—8 нед, но у взрослых и пожилых повязку снимают через 2—3 нед, после чего начинают занятия лечебной физкультурой.

Другой способ лечения, используемый при стабильных переломах, — это накладывание большой задней лонгеты с локтевым суставом в положении 90° сгибания. Через 3—5 дней начинают пронационно-супинационные упражнения, а сгибательно-разгибательные — через 2 нед. Защитную лонгету не снимают до полной консолидации (обычно 6 нед).

Класс А: тип IIА (поперечные со смещением), тип IIБ (оскольчатые со смещением), тип IIВ (отрывные со смещением), тип IIГ (эпифизеолиз локтевого отростка со смещением). Больным с этими переломами показана открытая репозиция с внутренней фиксацией, что может быть выполнено в условиях ортопедического отделения. Первичная неотложная помощь включает шинирование при согнутом под углом 50—90° локтевом суставе, прикладывание льда, применение анальгетиков и придание конечности приподнятого положения.

Наиболее часто встречающиеся осложнения — артрит локтевого сустава и ограничение подвижности предплечья. Вероятность несращения невелика (5%).

У детей эпифиз локтевого отростка оссифицируется в возрасте 10 лет и срастается с остальной костью к 16 годам. Интерпретация переломов у них может быть затруднена, и в сомнительных случаях следует сделать снимки в других проекциях. Кроме того, наличие задней жировой подушки или выпячивающейся передней жировой подушки считают признаком перелома.

Часто встречающиеся сопутствующие повреждения включают ушиб локтевого нерва, вывих локтевой кости, или передний вывих в лучезапястном сочленении, или другие типы повреждений, такие как переломы головки лучевой кости, ее диафиза и дистального отдела плечевой кости.

Класс А: тип IA (поперечные без смещения), тип IБ (оскольчатые без смещения). Лечение начинают с иммобилизации конечности длинной гипсовой повязкой с локтевым суставом, согнутым под углом 50—90°, и предплечьем в нейтральном положении. Гипс сзади должен быть хорошо укреплен и поддерживаться воротником и манжетой. Двигательные упражнения для пальцев и плечевого сустава нужно начинать как можно раньше с повторным рентгенологическим обследованием через 5—7 дней для исключения вторичного смещения. Консолидация наступает через 6—8 нед, но у взрослых и пожилых повязку снимают через 2—3 нед, после чего начинают занятия лечебной физкультурой.

Другой способ лечения, используемый при стабильных переломах, — это накладывание большой задней лонгеты с локтевым суставом в положении 90° сгибания. Через 3—5 дней начинают пронационно-супинационные упражнения, а сгибательно-разгибательные— через 2 нед. Защитную лонгету не снимают до полной консолидации (обычно 6 нед).

Класс А: тип IIА (поперечные со смещением), тип IIБ (оскольчатые со смещением), тип IIВ (отрывные со смещением), тип IIГ (эпифизеолиз локтевого отростка со смещением). Больным с этими переломами показана открытая репозиция с внутренней фиксацией, что может быть выполнено в условиях ортопедического отделения. Первичная неотложная помощь включает шинирование при согнутом под углом 50—90° локтевом суставе, прикладывание льда, применение анальгетиков и придание конечности приподнятого положения.

Наиболее часто встречающиеся осложнения — артрит локтевого сустава и ограничение подвижности предплечья. Вероятность несращения невелика (5%).

– Также рекомендуем “Переломы головки и шейки лучевой кости. Диагностика и лечение”

Оглавление темы “Переломы костей запястья, предплечья”:

- Перелом ладьевидной кости. Диагностика и лечение

- Перелом трехгранной кости. Диагностика и лечение

- Перелом головчатой кости. Диагностика и лечение

- Перелом крючковидной кости. Диагностика и лечение

- Перелом кости трапеции. Диагностика и лечение

- Перелом гороховидной кости. Диагностика и лечение

- Классификация переломов лучевой и локтевой костей

- Перелом локтевого отростка. Диагностика и лечение

- Переломы головки и шейки лучевой кости. Диагностика и лечение

- Переломы венечного отростка. Диагностика и лечение

Источник

Перелом локтевой кости – это травма, суть которой заключается в разрушении названной кости воздействием на нее внешней силы (например, сильного удара, падения тяжелого предмета или столкновения с твердыми поверхностями в результате падения тела пострадавшего). В зоне риска для данного вида травм находятся люди с высокой физической активностью (спортсмены, люди, занятые тяжелым физическим трудом), дети (в этом возрасте человек склонен бегать и играть в подвижные игры, создающие повышенный риск упасть или получить удар, а кости еще не сформировались окончательно и повреждаются легче, чем у взрослых), старики (пожилые люди хуже держатся на ногах и чаще падают, а костная ткань в почтенном возрасте становится хрупкой и может ломаться даже от несильного удара).

Локтевая кость является крайне важным компонентом опорно-двигательного аппарата, ее деформация относительно нормы может в значительной степени ограничить способность пользоваться рукой.

Поэтому в случае удара или падения, способного привести к повреждению локтевой кости, необходимо как можно раньше посетить травматолога или хирурга. Только в случае своевременной компетентной врачебной помощи возможно полное восстановление функций руки.

Симптомы перелома локтевой кости

Основные симптомы, по которым медики диагностируют перелом локтевой кости:

- сильные болевые ощущения во всей травмированной руке, резко усиливающиеся при пальпации передней поверхности локтевой кости,

- наличие гематомы, а также отека в месте травмы, при сильном повреждении – видимое изменение формы руки, выступание отломков кости из-под кожи или из раны в случае открытого перелома,

- нарушение подвижности локтя, любые движения в локтевом суставе вызывают сильную боль и пружинящие ощущения или же вовсе невозможны без посторонней помощи,

- неестественная подвижность локтевого сустава, возможность направлений движения, нехарактерных для локтя при нормальном состоянии,

- снижение чувствительности травмированной руки, онемение, нарушение возможности двигать пальцами.

Виды переломов локтевой кости

По месту расположения области перелома обычно выделяют:

- Перелом локтевого отростка и верхней трети кости, находящейся в непосредственной близости к суставу – опасная травма, как правило, сопровождающаяся повреждением сустава и связок. Происходит, чаще всего, вследствие сильного дробящего удара по локтю либо неудачного падения на согнутый локоть с высоты своего тела и более. Такой перелом может самым серьезным образом сказаться на подвижности локтевого сустава в течение всей жизни, особенно в случае несвоевременного или неправильного лечения.

- Перелом средней (диафизарной) части кости, трубчатого тела. Сравнительно редкий вид на общем фоне травм данного участка, происходит исключительно в результате намеренного удара. Самый известный тип такого перелома – повреждение Монтеджи, или парирующий перелом, травма, получаемая при отражении с помощью руки удара палкой либо иным видом тупого холодного оружия, направленного в сторону головы.

- Перелом нижней головки локтевой кости и шиловидного отростка, прилегающего к запястному суставу – травма, носящая выраженный сезонный характер, ее пик приходится на период гололеда, когда люди часто падают, инстинктивно подставляя для смягчения удара вытянутую руку. Основной источник данной травмы в другие сезоны года – падения с велосипеда, мотоцикла, скейтборда, роликов, неудачно выполненный акробатический трюк, окончившийся падением на выпрямленную руку с приложением силы вдоль ее оси. Несвоевременное обращение к врачу и недостаточная медицинская помощь чреваты нарушением подвижности руки в районе запястья и кисти.

Интересно почитать перелом головки лучевой кости.

Диагностика повреждений локтевой кости

Как правило, первичное заключение о переломе производится врачом-травматологом в результате осмотра пострадавшей конечности. Однако для того чтобы подтвердить поставленный диагноз, обязательно обращаются к одному из рентгенологических методов исследования.

В большинстве случаев для получения необходимой объективной картины травмы достаточно простой рентгенографии в двух проекциях. Однако в случае серьезной травмы со смещением, наличия большого числа костных отломков, подозрения на перелом локтевого отростка с повреждением локтевого сустава оправдано назначение более дорогостоящих методов, таких, как магнитно-резонансная, компьютерная томография, способных дать трехмерную картину полученной травмы.

Оказание первой помощи

При переломе локтевой кости без смещения или с незначительным смещением важно немедленно обеспечить неподвижность травмированной руки. Делается это при помощи шины из подручных средств (любые плоские доски, прочно зафиксированные с помощью бинта, веревки, шарфа). Если под рукой есть любое обезболивающее, необходимо дать его пострадавшему, при условии, что он находится в сознании.

При открытом переломе крайне важным является избежать заражения раны инфекцией и остановить потерю крови. С этой целью место травмы обрабатывается по краям спиртом или антисептиком, и накладывается стерильная повязка, а выше ранения налагается плотный жгут для остановки кровотечения (при этом важно зафиксировать время наложения жгута. Если не ослабить его через полтора часа, в тканях выше из-за отсутствия питания начнется отмирание, и рука будет потеряна).

Методы лечения перелома локтевой кости

Перелом средней части, трубчатого тела локтевой кости без смещения лечится консервативно, иммобилизацией путем наложения гипса. В случае наличия незначительного смещения перед гипсованием проводится репозиция костных обломков, если с ее помощью удалось добиться нормального положения кости, оперативное вмешательство не производится.

В случаях, когда наблюдается сильное смещение – межмыщелковый перелом верхней головки локтевой кости, перелом локтевого отростка, особенно с отломом нижнего костного обломка, повреждение сустава локтя со смещением, вывихом – показано оперативное вмешательство. Также операция всегда проводится при открытом переломе локтевого сустава.

Через неделю после первичного врачебного вмешательства обязательно снова проводится рентгенографическое обследование, чтобы полностью исключить возможность неправильного срастания кости.

Оперативное вмешательство

При серьезных травмах локтевой кости и локтевого сустава применяются несколько видов оперативного вмешательства, выбор конкретного вида обусловлен спецификой ранения. Осколки поврежденной кости могут скрепляться с помощью пластин или штифтов, винта, вводимого в канал кости, либо проволоки или лавсановой нити, вводимых в специально проделываемые в отломках каналы.

Сразу после операции на руку налагается глубокая гипсовая лонгета, после чего рука фиксируется на косыночной перевязи под углом 60-90 градусов. Носится гипс вплоть до полного срастания кости (иногда до 3-4 месяцев, при сахарном диабете и других заболеваниях, при которых нарушена срастаемость костей – более полугода).

Реабилитация и профилактика переломов локтевой кости

Реабилитационные мероприятия, применяемые при восстановлении после травмы локтевой кости, можно разделить на три большие группы:

- Лечебная физкультура. От занятий ЛФК зависят сроки восстановления полноценной подвижности поврежденной конечности. Игнорирование этой составляющей части реабилитации может привести к утрате части функциональных возможностей руки. Начинать упражнения следует как можно раньше – на 3-4 день после перелома. Например, при переломе локтевого отростка необходимо в первые дни после повреждения начинать разработку пальцев, поскольку с локтевым отростком связаны мышцы, управляющие пальцами.

- Физиотерапия. Физиотерапевтические процедуры (УВЧ, СВЧ, электрофорез) при переломах могут оказывать заживляющее и противовоспалительное действие, стимулировать мышцы и нервные окончания. Как можно раньше физиопроцедуры рекомендуются при переломе шиловидного отростка локтевой кости – здесь они нужны для скорейшего восстановления нервов, часто поражаемых при данной травме.

- Массаж. Необходим для улучшения кровообращения в пораженных тканях, а также для поддержания тонуса мышц в то время, пока их нельзя достаточно нагружать.

Комплекс упражнений для реабилитации перелома локтевой кости

При переломе локтевой кости нагрузка на конечность увеличивается постепенно. До тех пор, пока рука находится в гипсе, рекомендуется разрабатывать подвижность пальцев, тренировать кисть сжиманием кулака (чуть позднее – с эспандером). Впоследствии назначаются такие упражнения, как:

- игры с мячом, шариком, машинкой на столе для развития моторики кисти,

- упражнения с легкими (не более 2 кг) гантелями, гирьками,

- смыкания рук в замок, подъемы сомкнутых в замок рук.

Возможные осложнения при переломах локтевой кости

Наиболее часто наблюдаемые после перелома локтевой кости осложнения:

- несращение или замедленное сращение кости,

- неправильное сращение, вторичное смещение кости под гипсом,

- нарушение подвижности сустава (локтевого, запястного),

- отторжение имплантов (пластин, штифтов и т.д),

- при открытом переломе – инфекционное заражение раны (наиболее опасные инфекции – столбняк, сепсис),

- нарушение чувствительности нервных окончаний,

- тромбовые и жировые эмболии (закупорки сосудов).

Перелом локтевой кости у ребенка

Как было сказано выше, указанные переломы у детей встречаются чаще, чем у взрослых. Специфика такой травмы, как перелом локтевой кости, у ребенка заключается в том, что детские кости еще не полностью сформировались. Поэтому они, с одной стороны, срастаются быстрее, с другой, легче ломаются. Риск неправильного сращения значительно выше.

Кроме того, дети, как правило, очень подвижны, поэтому взрослым крайне важно следить за тем, чтобы ребенок в первые дни после получения травмы не проявлял излишнюю активность рукой, способную привести к смещению.

Источник