Иммобилизация при переломе голеностопного сустава и стопы

Перелом голеностопа – это повреждение костей и связок сустава. Перелом лодыжки – частая (20% случаев), тяжелая травма, способная привести к полному обездвиживанию.

Основные симптомы перелома: отек, боль при прикосновении и попытке движения, невозможность наступить на стопу.

Переломы разделяют на 2 основные группы по причинам:

- травматические – прямые удары при прыжках, падениях, сдавления механизмами или тяжелыми предметами при несчастных случаях;

- патологические – повреждения костной ткани при заболеваниях остеомиелитом, остеопорозом, туберкулезом костей, опухолевых поражениях.

В зависимости от тяжести:

- без смещения или со смещением костных отломков;

- закрытые или открытые.

К группе риска относятся люди, ведущие малоподвижный образ жизни, имеющие избыточную массу тела, женщины, носящие обувь на высоком, неустойчивом каблуке, спортсмены.

Последствиями неправильного сращения костей сустава могут стать хронические боли, повторные переломы, инвалидизация. Поэтому особенно важным становится выбор ортеза для лечения и реабилитации.

Виды фиксаторов

Эластичные – в лечении переломов не используются, могут применяться в реабилитационном периоде после сращения костных отломков, в качестве профилактического средства.

Эластичные ортезы (бандажи) изготовлены из плотных, рельефных тканей. Обладают компрессионным, поддерживающим, массажным, согревающим эффектом. Поскольку тканевые бандажи довольно тонкие, их можно носить с обувью, они незаметны под одеждой.

Полужесткие – предназначены для частичного ограничения подвижности, предотвращения повреждений при нагрузках. Их конструкция предусматривает пластиковые или металлические ребра жесткости. Фиксируются с помощью шнурков, липучек, молний. Ношение полужесткого ортеза требует открытой обуви или на 1-2 размера больше обычного.

Жесткие – заменяют гипсовую повязку. Используются в лечение переломов любой степени тяжести. Применяются в случаях травм со смещением, после оперативного вмешательства. Обычно жесткие ортезы имеют вид сапога, полностью закрывающего стопу и голень до колена. Изготавливаются из пластика или металла с эластичными вставками, тканевым внутренним слоем. Система застежек и ремней обеспечивает фиксацию на конечности. Такой ортез не предусматривает ношение обуви, но при необходимости ее можно использовать.

К жестким ортезам относятся изделия из низкотемпературного пластика ORDEKT. Они прочно фиксируют сустав, не меняют своей формы в течение всего периода использования. Пластиковые ортезы полноценно заменяют гипсовую повязку, при этом легко накладываются, имеют короткий период застывания.

Порядок наложения

- Поместить в емкость с горячей водой или разогреть на водяной бане до 65 градусов. Пластик станет эластичным, способным принять форму конечности.

- Расположить ортез на полотенце на горизонтальной поверхности, протереть его сверху от воды. Дать остыть до 40 градусов (это занимает 5-10 секунд), чтобы исключить ожог кожи.

- Зафиксировать изделие на конечности, располагая от верхней трети голени до пальцев стопы. В районе пятки следует немного растянуть ортез, чтобы придать ему анатомическую форму. Застегнуть молнию, дождаться полного остывания.

Термопластиковый ортез ORDEKT моделируется индивидуально, с учетом физиологических особенностей пациента. Он может быть растянут на более широких или отечных участках ноги. Память формы пластика позволяет перемоделировать изделие после спадения отека или в случае изменения полноты конечности. Для этого следует снять ортез, снова нагреть его и повторить процедуру наложения.

Внимание! Наложение, снятие, коррекция ортеза должны проводиться только врачом.

Показания к применению

Используется при консервативном и хирургическом методах лечения:

- ранняя функциональная терапия при внутрисуставных переломах;

- безоперационное лечение вывихов, переломов;

- иммобилизация при переломах;

- повреждения капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава;

- ревматические поражения сустава;

- состояния после эндопротезирования сустава;

- иммобилизация после артролиза;

- в качестве тутора при вялых параличах стопы.

Как действует ортез

Необходимую жесткость и прочность пластик приобретает после полного застывания (8-10 минут). Конструкция полностью повторяет очертания конечности. Исключены неприятные ощущения трения, поскольку под ортезом не остается пустых пространств. Голеностопный сустав находится в неподвижном состоянии, пальцы ноги открыты.

В нагретом состоянии изделие фиксируется с небольшим натяжением, моделируя по контурам конечности. Сращение переломов происходит при полной неподвижности суставов, мышц и связок, исключающей осложнения или смещения. При этом плотное прилегание ортеза не препятствует кровотоку, способствует восстановлению нервной проводимости в области травмы/операции.

Преимущества изделий ORDEKT

- Легко, быстро моделируются, корректируются, снимаются.

- Плотно прилегают без дополнительных подкладок в местах естественных изгибов.

- Прочные и легкие, долго сохраняют форму, не растягиваются, не трескаются, в отличие от традиционных гипсовых повязок.

- Подходят для взрослых и детей. Подобрать необходимый размер вы можете, сверившись с таблицей размеров*.

- Гипоаллергенный термопластик не вызывает раздражения. Перфорация обеспечивает комфорт при ношении, препятствует возникновению пролежней, потертостей, инфицирования кожи.

- Позволяют пациенту совершать гигиенические водные процедуры, купаться в бассейне, море.

- Просты в уходе, незаметны под одеждой. Поскольку ортез имеет малую толщину, его можно носить с обычной обувью, ослабив шнурки ботинок или липучки кроссовок.

- При снятии ортеза не затрагивается волосяной покров, пациент не испытывает неприятных ощущений.

- Доступная цена.

- Не препятствуют рентгенологическим исследованиям.

Получите консультацию по подбору ортеза, заполнив форму обратной связи или по телефону +7 (495) 54-04-754.

Статью проверил Страхов Максим Алексеевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры травматологии-ортопедии и военно-полевой хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, доцент кафедры травматологии и ортопедии ФГБУ ФНКЦ ФМБА России (г. Москва).

Источник

По статистике, 54% переломов и переломо-вывихов голеностопного сустава случаются в молодом возрасте, когда человеку важно сохранять трудоспособность. Эти травмы относятся к тяжелым повреждениям опорно-двигательного аппарата. Даже при качественном лечении они приводят к инвалидности в 3-12% случаев. Поэтому восстановление функций голеностопного сустава требует тщательного подхода, индивидуального для каждого пациента.

С повреждениями связочного аппарата ситуация аналогична. Голеностоп часто травмируется у спортсменов и молодых, активных людей. У 30-50% из них несвоевременная диагностика или некачественное лечение приводит к хронической нестабильности голеностопного сустава. Она мешает вести активный образ жизни, а со временем и вовсе приводит к инвалидности.

Ранняя диагностика и качественное лечение помогают снизить риск инвалидизации. Более того, повреждения связок, вывихи и переломы гораздо легче лечить вначале, сразу после травмы. При этом шансы восстановить функции голеностопа гораздо выше. А само лечение и реабилитация – менее инвазивны и занимают меньше времени.

Поэтому после травмы лучше сразу же обращаться в хорошую клинику, где применяют самые эффективные алгоритмы диагностики и лечения.

Как восстановить функции голеностопа после травмы

Каким способом врачи будут проводить лечение – зависит от тяжести травмы и характера повреждения сустава. Ведь надрывы связок лечить гораздо легче, чем, к примеру, переломы со смещением или переломо-вывихи. С лечебной тактикой специалисты определяются лишь после обследования пациента, имея полное представление о его состоянии и тяжести травмы.

Для восстановления функций голеностопного сустава используют несколько способов:

- Консервативное лечение. Эффективно при легких травмах, которые не сопровождаются переломами, вывихами и полным разрывом связок. Функции голеностопа восстанавливают с помощью покоя, фиксации эластичным бинтом, обезболивающих и противовоспалительных препаратов, физиопроцедур и ЛФК.

- Гипсовая иммобилизация. Применяют в лечении переломов, при которых нет смещения костных отломком и нестабильности голеностопа. Гипс накладывают и при свежих разрывах и надрывах связок (не позже двух-трех месяцев после травмы). Также гипсовую иммобилизацию используют после остеосинтеза и скелетного вытяжения в качестве завершающего метода лечения.

- Закрытая репозиция с дальнейшей гипсовой иммобилизацией. Применяется при закрытых переломах со смещением. При сопутствующих подвывихах голеностопа ее не рекомендуют использовать из-за высокого риска неудовлетворительного исхода лечения.

- Открытая репозиция с фиксацией погружными конструкциями. Таким путем лечат все открытые и часть закрытых переломов. В некоторых случаях после операции сустав дополнительно фиксируют гипсом.

- Скелетное вытяжение и чрескостный компрессионный остеосинтез. Используются для лечения сложных и застарелых переломов в области голеностопного сустава. Проводится с помощью специальных аппаратов внешней фиксации.

- Хирургическое лечение. Проводится при застарелых повреждениях связок, посттравматическом остеопорозе, тяжелых переломах и переломо-вывихах. Позволяет восстановить функции голеностопа даже тогда, когда другими путями сделать это невозможно.

Иммобилизация голеностопа

При полных разрывах и значительных надрывах связок используют гипсовую иммобилизацию или аппараты внешней фиксации. Однако они эффективны только на ранних сроках, пока у человека не успела развиться нестабильность голеностопного сустава. При застарелых травмах, которым больше 2-3 месяцев, эти методы не дают ожидаемого результата.

Если у человека вовремя не обнаружили разрыв связок или он не получил качественного лечения, у него развивается нестабильность голеностопа. В таком случае восстановить функции сустава уже не поможет никакая иммобилизация. И чтобы вернуть трудоспособность, необходимо делать операцию.

Безоперационное лечение переломов

Консервативное лечение возможно лишь когда нет смещения костных фрагментов, а голеностопный сустав остается стабильным. В таком случае больному на 1-2 месяца накладывают гипсовую повязку или предлагают носить ботинок для реабилитационной ходьбы.

Несмотря на доступность и малотравматичность гипсовой иммобилизации она имеет ряд недостатков:

- ограничивает подвижность нижней конечности и затрудняет реабилитацию;

- нарушает периферическое кровообращение;

- вызывает необратимые изменения в нервно-мышечном аппарате голени и стопы.

Чтобы частично нивелировать вред длительной иммобилизации, со второго-третьего дня после наложения гипса человек начинает заниматься лечебной гимнастикой. ЛФК помогает снять отек, улучшить кровообращение в области голеностопа, укрепить мышцы стопы, голени и бедра. А это ускоряет восстановление и препятствует развитию посттравматического остеопороза.

После снятия гипса реабилитация продолжается в течение еще нескольких месяцев. В этот период больному назначают массаж, физиопроцедуры, лечебную физкультуру и т.д. Главная задача этих процедур – укрепить мышцы и связки, улучшить обменные процессы в тканях, нормализовать кровообращение и восстановить функции травмированного сустава.

Закрытая репозиция с дальнейшей гипсовой иммобилизацией

Это распространенный метод лечения, который применяют в основном при переломах лодыжек. Его суть заключается в ручной репозиции костных фрагментов и последующей фиксации голеностопа гипсовой повязкой. Данный метод доступный и малотравматичный, но имеет свои недостатки.

Длительная гипсовая иммобилизация нарушает трофику и ухудшает кровообращение в тканях конечности, вызывая необратимые изменения в нервах и мышцах голени, стопы, голеностопного сустава. Она не обеспечивает достаточно стабильную фиксацию и не гарантирует полную неподвижность отломков. Все это может привести к неправильному сращению костей и образованию ложного сустава.

При сопутствующих вывихах и подвывихах голеностопа закрытую репозицию рекомендуют не использовать. Причина – высокий риск неудовлетворительных результатов лечения.

Самые частые из них:

- послеоперационные контрактуры;

- ложные суставы;

- деформирующий артроз тяжелой степени.

Поэтому многие специалисты предпочитают иной подход к лечению переломов со смещениями. Пациентам трудоспособного возраста они рекомендуют выполнять открытую репозицию с фиксацией костных фрагментов металлоконструкциями. А больным старшей возрастной группы – репозицию под ЭОП-контролем и фиксацию спицами Киршнера.

Открытая репозиция с внутренней фиксацией

Метод применяют для лечения сложных переломов, когда невозможна ручная репозиция отломков и удержание их в нужной позиции с помощью гипса. Чтобы сопоставить костные фрагменты и надежно зафиксировать их, используют погружные элементы и конструкции:

- болты-стяжки;

- винты;

- болты с клеммами-накладками;

- спицы Киршнера;

- болты с гибкой тягой;

- лавсановые ленты и прочее.

Открытая репозиция обеспечивает одномоментное точное сопоставление отломков и их надежную фиксацию. После операции нередко сохраняется ранняя опороспособность конечности, что позволяет нагружать ее вскоре после операции. И тем не менее многие специалисты уверены, что ни один из методов открытой репозиции не может обеспечить полной неподвижности костных фрагментов. Поэтому после операции пациентам требуется дополнительная гипсовая иммобилизация.

Оперативное сопоставление и фиксация отломков имеет и другие недостатки:

- Травмирование мягких тканей в месте проведения хирургического вмешательства.

- Риск развития инфекционных осложнений.

- Вероятность вторичных смещений отломков из-за несостоятельности фиксаторов.

- Высокая частота развития псевдоартрозов.

В ряде случаев закрытые переломы лучше лечить путем скелетного вытяжения или чрескостного остеосинтеза. Эти методы исключают вмешательство травматолога в естественный процесс заживления. Регенерация ускоряется, поскольку врач не удаляет гематому и не повреждает мышцы, сосуды, надкостницу. А противопоставление отломков и растяжение мягких тканей дополнительно стимулирует регенеративные процессы.

Чрескостный остеосинтез

Сегодня остеосинтез проводят с помощью шарнирно-дистракционных аппаратов и аппаратов для скелетного вытяжения. Методика позволяет надежно зафиксировать костные отломки, что создает идеальные условия для их сращения.

Главное преимущество чрескостного остеосинтеза в том, что он не требует открытого хирургического вмешательства. Недостаток – он не всегда позволяет сопоставить фрагменты костей. Поэтому чрескостный остеосинтез могут комбинировать с операцией. Сначала отломки соединяют хирургическим путем, а зачем кости дополнительно фиксируют аппаратом внешней фиксации.

Реконструктивные операции

С помощью реконструктивных операций лечат застарелые разрывы связок, которые сопровождаются нестабильностью голеностопа. Целостность связок восстанавливают хирургическим путем, после чего сустав фиксируют аппаратом Илизарова. При давности травмы менее 5 месяцев операцию часто делают путем артроскопии. А вот застарелые разрывы требуют открытой реконструкции.

Целостность связок могут восстанавливать:

- местными тканями;

- аллотканями;

- синтетическими эндопротезами.

Пластика местными тканями сопряжена с дополнительной травматизацией донорского участка, поэтому ее выполняют редко. Для восстановления связок чаще используют синтетические ткани или аллосухожилия.

Эндопротезирование и артродез

Операции на голеностопном суставе делают в основном при тяжелом посттравматическом остеопорозе, который сопровождается сильными болями и ограничением подвижности голеностопа.

Молодым пациентам чаще выполняют эндопротезирование – замену сустава искусственным эндопротезом. Такая операция позволяет полностью восстановить функции голеностопа. Когда сделать эндопротезирование нет возможности (пожилой возраст, наличие тяжелых сопутствующих заболеваний), больному выполняют артродез – обездвиживание сустава. К этой операции прибегают в крайнем случае.

Подведем итоги:

- Разрывы связок и переломы голеностопа часто случаются в молодом возрасте. Они тяжело поддаются лечению и нередко приводят к инвалидности.

- Свежие травмы лечить намного легче. Чем раньше человек получит медицинскую помощь, тем выше шансы, что функции сустава восстановятся.

- Для лечения травм используют разные методы, начиная консервативным лечением и заканчивая хирургическим.

- Выбор метода лечения зависит от многих факторов. Играет роль тяжесть и давность травмы, нестабильность голеностопа, степень посттравматического остеопороза и т.д.

- Хирургическое вмешательство – радикальный метод лечения. Как правило, операцию делают тогда, когда восстановить функции сустава другими путями невозможно.

Источник

Лестничную шину после моделирования накладывают по задней поверхности голени от коленного сустава до кончиков пальцев и фиксируют к поврежденной конечности мягким бинтом. Стопа находится в физиологическом положении.

Иммобилизация при переломах позвонков.

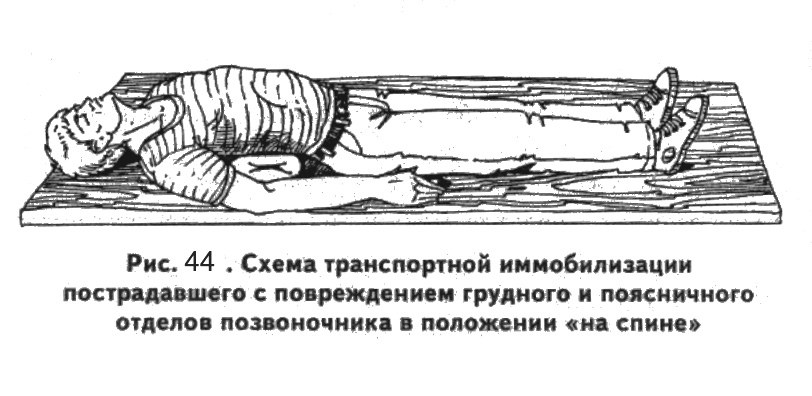

Транспортировать больного с переломом позвоночника независимо от уровня повреждения следует в лежачем положении на спине, на плоских жестких носилках. Для придания носилкам указанных качеств необходимо поверх полотна обыкновенных носилок устроить подстилку, используя с этой целью подручный материал (доски, фанеру). На жесткую подкладку носилок следует положить сложенное в несколько раз одеяло (рис. 44).

При повреждении шейного отдела позвоночника с целью иммобилизации больному накладывают на период транспортировки ватный «воротник Шанца», состоящий из широкого, очень толстого слоя ваты или простыни, который обертывают вокруг шеи и прибинтовывают циркулярными ходами мягкого бинта. Также используется для фиксации жесткий головодержатель. При повреждении грудо-поясничного отдела позвоночника больного уложить на твердую ровную поверхность (щит), под место предполагаемого перелома при повреждении грудного и поясничного отделов подкладывают мягкий валик высотой 3-5 см, анальгетики, транспортировка в лежачем положении на спине, при переломах тел позвонков или на животе при повреждении дужек, отростков позвонков.

9.Транспортировка пострадавших с переломами костей таза. Уложить на ровную жесткую поверхность в положении по Волковичу – легкое сгибание в коленных и тазобедренных суставах и разведение нижних конечностей. Положить валик под коленные суставы (положение «лягушки»). Если имеется разрыв лобкового симфиза, то нижние конечности фиксируются одна к другой в разогнутом положении. При переполнении мочевого пузыря – опорожнить его с помощью катетеризации или пункции. Транспортировать в стационар (рис. 45).

Ошибки и осложнения транспортной иммобилизации:

Наложение не отмоделированных, без ватной прокладки проволочных шин.

Прибинтовывание шин без ватных прокладок в области костных выступов.

Снятие одежды с поврежденной конечности при наложении транспортной иммобилизации.

Наложение иммобилизационных средств без учета уровня перелома.

Транспортировка пострадавших с повреждением позвоночника и таза на необорудованных носилках.

Развитие парезов и параличей плечевого сплетения, локтевого, лучевого и малоберцового нервов при неправильном наложении шин.

Остановка кровотечения

Кровотечение является одним из частых и опасных последствий ранений кровеносных сосудов. Так, при повреждении бедренной или подмышечной артерии смерть от кровопотери может наступить уже через несколько минут.

Первая помощь при ранениях сосудов оказывается по неотложным показаниям и сводится к временной остановке кровотечения.

К способам временной остановки кровотечения относятся:

приподнятое положение поврежденной конечности;

прижатие сосуда на протяжении;

давящая повязка;

тампонада;

максимальное сгибание конечности;

наложение кровоостанавливающих жгутов и закруток;

наложение зажима на кровоточащий сосуд в ране.

Приподнятое положение поврежденной части тела чаще всего применяется при ранениях конечностей, в частности при незначительных венозных кровотечениях после наложения давящей повязки на рану. Прижатие сосуда на протяжении состоит в том, что кровоточащий сосуд сдавливают не в области самой раны, а выше нее, при ранении артерий или ниже – при повреждении вен. Этот метод рекомендуется при сильном артериальном и венозном кровотечении. Он удобен тем, что не требует никаких приспособлений и может быть применен немедленно. Пальцевое прижатие поврежденного сосуда к подлежащей кости осуществляется на участке, где он располагается более поверхностно. Прижимать сосуд к кости следует несколькими пальцами одной или обеих рук, а иногда кулаком. Для каждого крупного артериального ствола имеются определенные точки, где целесообразнее всего производить его прижатие.

Давящая повязка применяется при небольших кровотечениях. Сущность этого метода заключается в том, что после обработки краев раны настойкой йода на нее накладывают несколько стерильных салфеток, поверх которых кладут толстый слой ваты и туго прибинтовывают марлевым бинтом.

Особое значение имеет применение давящей повязки с пелотом при сильном кровотечении из ран ягодичной области.

При отсутствии переломов кровотечение можно остановить максимальным сгибанием конечности, при этом крупные артерии, проходящие по сгибательной стороне суставов, перегибаются, сдавливаются, и кровотечение останавливается. Чтобы усилить сдавление, перед сгибанием конечности ее обнажают, а в соответствующую подколенную, локтевую или подмышечную ямку вкладывают плотный матерчатый валик. В таком положении сильно согнутую конечность укрепляют бинтом, косынкой или ремнем.

Более надежным способом остановки сильного кровотечения при ранениях крупных сосудов на конечностях является наложение жгута или закрутки. Стандартный жгут представляет собой резиновую трубку или ленту, имеющую на одном конце металлическую цепочку, а на другом – металлический крючок.

В качестве жгута – закрутки можно использовать ремень, веревку, платок.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник