Иммобилизация перелома костей кисти

Переломы костей кисти – распространенная травма. На долю переломов костей кисти приходится около 35% всех травматических повреждений костной системы. Обычно причиной перелома костей кисти становится удар по кисти или падение с упором на кисть. Переломы костей кисти включают переломы запястья, пястных костей и фаланг пальцев. Сопровождаются отечностью кисти и болью в месте перелома. Диагноз устанавливает травматолог на основании результатов рентгенографии. Лечение заключается в иммобилизации кисти до срастания места перелома. По показаниям возможно проведение остеосинтеза. При несрастающихся переломах и образовании ложного сустава может потребоваться артродез.

Общие сведения

Переломы костей кисти – распространенная травма. На долю переломов костей кисти приходится около 35% всех травматических повреждений костной системы. Обычно причиной перелома костей кисти становится удар по кисти или падение с упором на кисть.

Анатомия

Кисть состоит из 27 костей, которые подразделяются на группу костей запястья, группу пястных костей и группу костей фаланг пальцев. Восемь коротких губчатых костей запястья располагаются в два ряда (по четыре кости в каждом ряду). Верхний ряд, если идти от V пальца к I, состоит из гороховидной, трехгранной, полулунной и ладьевидной костей, нижний – из крючковидной, головчатой, трапециевидной и многоугольной. Три кости верхнего ряда запястья (кроме гороховидной) соединяются с лучевой костью, образуя лучезапястный сустав. Кости нижнего ряда запястья сочленяются с длинными трубчатыми пястными костями, а те, в свою очередь, соединяются с костями проксимальных (расположенных ближе к телу) фаланг пальцев.

Классификация

Выделяют три группы переломов костей кисти:

- переломы костей запястья (возникают достаточно редко);

- переломы пястных костей (встречаются чаще);

- переломы костей фаланг пальцев (возникают очень часто).

Переломы костей запястья

Этот вид переломов костей кисти встречается в травматологии нечасто. В силу некоторых анатомических особенностей строения кисти самыми распространенными в этой группе являются переломы ладьевидной кости. Реже встречаются переломы полулунной и гороховидной кости. Другие виды переломов костей кисти в этой области возникают очень редко. В ряде случаев наблюдается сочетание вывихов и переломов костей запястья.

Перелом ладьевидной кости

Причиной травмы становится падение на согнутую кисть, удар сжатой в кулак кистью по твердому предмету или прямой удар по ладони. Как правило, ладьевидная кость ломается на два фрагмента. Возможно внутри- и внесуставное повреждение. К внесуставным переломам относится отрыв бугорка ладьевидной кости. Перелом ладьевидной кости может сочетаться с вывихом полулунной кости (переломовывих де Кервена).

Симптомы перелома ладьевидной кости

Лучезапястный сустав со стороны I пальца отечен, болезненен. Боль усиливается при нагрузке на I и II пальцы. Сжатие кисти в кулак невозможно из-за боли. Для подтверждения перелома ладьевидной кости выполняют рентгенографию в трех проекциях. Иногда линию перелома на снимках разглядеть не удается. В таких случаях, если имеются клинические признаки перелома ладьевидной кости, больному накладывают гипсовую повязку, а через 10 дней делают еще одну серию рентгенограмм. За это время участок кости около линии перелома рассасывается, и повреждение становится более заметным.

Лечение перелома ладьевидной кости

Самое легкое повреждение ладьевидной кости – отрыв бугорка. Для сращения такого перелома обычно достаточно иммобилизации сроком на 1 месяц. В случаях, когда линия перелома проходит по телу ладьевидной кости, для полного сращения отломков может понадобиться около полугода. Если один из фрагментов не получает достаточно питания, возможно его рассасывание. На месте перелома нередко образуются ложные суставы. Возможно образование кист в теле кости.

При переломе ладьевидной кости без смещения травматолог накладывает гипсовую лонгету сроком на 10-12 недель. Затем гипс снимают и выполняют контрольные рентгенограммы. Если на снимках нет признаков сращения, накладывают еще одну лонгету сроком до 2 месяцев. При переломе ладьевидной кости со смещением проводят остеосинтез костных фрагментов спицами или винтами. Иногда устанавливают аппараты внешнего остеосинтеза. Срок иммобилизации после операции составляет 2 месяца. При всех переломах ладьевидной кости пациенту назначают ЛФК. При ложных суставах и несросшихся переломах осуществляют остеосинтез в сочетании с костной пластикой, артродез кистевого сустава или удаление не получающего питания фрагмента кости.

Перелом полулунной кости

Редко встречающийся вид перелома костей кисти. Возникает при прямом ударе или падении на кисть. Отмечается незначительный или умеренный отек области повреждения, боли, усиливающиеся при осевой нагрузке на III-IV пальцы и попытке разогнуть кисть в тыльную сторону. Для подтверждения перелома полулунной кости выполняют рентгенограммы.

Лечение перелома полулунной кости

На поврежденную кисть накладывают гипсовую лонгету на 1,5-2 месяца. Переломы полулунной кости обычно срастаются без осложнений.

Перелом гороховидной кости

Этот вид переломов костей кисти наблюдается достаточно редко. Причиной травмы становится прямой удар в область повреждения или удар ребром кисти по твердому предмету. Отмечается боль в области лучезапястного сустава со стороны мизинца, усиливающаяся при попытке сжать кисть или согнуть мизинец. Для подтверждения перелома гороховидной кости выполняются рентгенограммы в специальных проекциях. Показана иммобилизация сроком 1 месяц.

Переломы пястных костей

Часто встречающиеся переломы костей кисти. Выделяют две группы переломов пястных костей, отличающихся по клиническому течению: перелом I пястной кости и переломы II, III, IV, V пястных костей.

Перелом первой пястной кости

Возникает при прямом ударе о твердый предмет согнутым I пальцем. Возможны переломы основания и средней части (диафиза) I пястной кости.

Переломы основания I пястной кости

Такие переломы первой пястной кости могут быть внутри- и внесуставными. При переломе Беннета треугольный фрагмент удерживается связками и остается на месте, а сама кость смещается в сторону лучевой кости. При переломе Роланда также наблюдается вывих основного фрагмента в сторону лучевой кости, но, в отличие от предыдущего случая, основание I пястной кости ломается на несколько осколков.

Симптомы

Область повреждения отечна, резко болезненна. При пальпации иногда удается прощупать костный фрагмент в области «анатомической табакерки». Диагноз перелома первой пястной кости подтверждается рентгенограммами.

Лечение

Очень важно своевременно (не позже 2 дня с момента травмы) максимально точно сопоставить фрагменты I пястной кости. Репозицию выполняют под местным обезболиванием. На область повреждения накладывают гипсовую повязку. При повторном смещении показано оперативное лечение (фиксация спицами) или наложение скелетного вытяжения сроком на 3 недели. По истечении этого срока спицы (или вытяжение) удаляют и накладывают гипсовую лонгету еще на 2 недели. После снятия гипса назначают ЛФК и физиолечение.

КТ кисти. Оскольчатый перелом первой пястной кости правой кисти со смещением отломков.

Перелом средней части I пястной кости

Наблюдается редко. Возникает вследствие прямого удара по кости. Отмечается отек, деформация и резкая болезненность.

Лечение

При переломах первой пястной кости без смещения фрагментов накладывают гипсовую лонгету сроком на 1 месяц. При смещении перед наложением лонгеты выполняют репозицию. Как правило, переломы первой пястной кости хорошо срастаются и в последующем не отражаются на функции кисти.

Переломы II-III-IV-V пястных костей

Возникают при падении на кулак или ударе кулаком. Возможно одновременное повреждение нескольких пястных костей (чаще – IV и V). Выявляется умеренный отек и боль, возможна синюшность и деформация области повреждения. Боль усиливается при попытке сжать руку в кулак и осевой нагрузке на сломанную кость. Для подтверждения перелома пястных костей выполняют рентгенографию кисти.

Лечение переломов пястных костей

При переломах пястных костей без смещения фрагментов проводится фиксация гипсовой лонгетой в течение 1 месяца. При переломах пястных костей со смещением перед наложением лонгеты выполняют репозицию. При невозможности сопоставления и/или удержания фрагментов показано хирургическое лечение с фиксацией фрагментов спицами.

Переломы фаланг пальцев

Широко распространенные переломы костей кисти. Переломы пальцев возникают вследствие прямой или непрямой травмы. Могут быть винтообразными, оскольчатыми и поперечными, внутри- или внесуставными.

Симптомы перелома пальца

Палец отечен, синюшен, резко болезненен при пальпации и осевой нагрузке. Движения ограничены из-за боли. Возможна деформация поврежденной фаланги. Для подтверждения перелома пальца выполняют рентгенограммы в двух проекциях.

Лечение перелома пальца

Для сохранения функции пальца очень важно хорошо сопоставить осколки поврежденной фаланги. При переломах пальцев без смещения костных фрагментов накладывают гипсовую лонгету на 3-4 недели. При переломах пальцев со смещением предварительно проводят репозицию. Если отломки не удается сопоставить и/или удержать, выполняют фиксацию спицами, реже – костными штифтами. В отдельных случаях накладывают скелетное вытяжение.

Источник

Подготовить

лестничную шину. Длина ее должна быть

от концов пальцев поврежденной конечности

до локтевого сустава.

Затем

с ладонной стороны на поврежденную

конечность наложить шину.

Следует

придать кисти физиологическое положение.

Вложить в ладонь плотный ватный валик.

Зафиксировать

шину к конечности бинтом, оставив при

этом пальцы открытыми.

Поврежденную

конечность иммобилизировать при помощи

косынки.

2. Иммобилизация конечности при переломе костей предплечья

Подготовленную

проволочную шину (длиной приблизительно

80 см) смоделировать от пястно-фаланговых

суставов до середины плеча по контуру

здоровой руки.

Аккуратно

согнуть поврежденную конечность в локте

под прямым углом.

Предплечье

необходимо привести в среднее положение

между пронацией и супинацией.

При

этом кисть следует несколько разогнуть,

вложив в ладонь плотный ватный валик.

Далее

необходимо положить поврежденную

конечность на подготовленную шину.

Следует

зафиксировать ее бинтом.

Поврежденную

конечность следует иммобилизировать

при помощи косынки.

3. Иммобилизация конечности при переломе плечевой кости

Сначала

следует подготовить лестничную шину

необходимой длины (от концов пальцев

поврежденной конечности до плечевого

сустава противоположной стороны).

При

этом моделировать ее необходимо по

неповрежденной конечности.

В

подмышечную впадину необходимо подложить

ватно-марлевый валик диаметром 8—10 см,

который следует зафиксировать бинтом,

проведя его через грудь и завязать на

здоровом надплечье.

Поврежденную

конечность необходимо согнуть в локте

под прямым углом.

Далее

на внутреннюю поверхность шины положить

кисть в среднем положении между супинацией

и пронацией.

Следует

подложить под согнутые пальцы

ватно-марлевый валик.

По

задненаружной поверхности поврежденной

конечности направить шину через плечо

на спину до плечевого сустава

противоположной стороны.

Бинтом

следует связать концы шины по

неповрежденному надплечью и подплечной

области.

Затем

следует зафиксировать шину к конечности,

накладывая бинт по спирали до локтевого

сгиба или средней трети плеча.

Чтобы

лучше зафиксировать конечность, следует

наложить повязку Дезо.

4. Иммобилизация конечности при переломе ключицы, лопатки, головки шейки плеча

1) Иммобилизация

с использованием косыночной повязки

Следует

взять косынку. При этом два ее конца

должны быть длинными и один короткий.

Середину

косынки необходимо подвести под

предплечье, согнутое в локте до 90

градусов.

Один

конец косынки разместить между предплечьем

и туловищем и провести через здоровое

плечо.

При

этом другой конец, который находится

спереди от предплечья, провести по

поврежденному плечу.

Оба

конца необходимо завязать сзади на шее.

Третий

конец косынки (ее вершину) следует

загнуть в области локтя кпереди и

закрепить булавкой.

2) Иммобилизация

бинтованием

Сначала

поврежденную руку следует немного

отвести в сторону.

Чтобы

поднять плечевой сустав и отодвинуть

его от грудной клетки, плечо прижать к

туловищу и наложить повязку в подмышечную

область.

Необходимо

подложить ватно-марлевый валик.

Затем

следует согнуть поврежденную руку под

прямым углом и прижать к груди.

При

этом круговыми витками бинта необходимо

прибинтовать поврежденную руку к

туловищу. Делать это следует от здоровой

стороны грудной клетки по направлению

к поврежденной.

3) Иммобилизация

кольцами Дельбе

Сначала

по здоровому плечу смоделировать диаметр

стандартных колец или изготовить кольца

из марли и ваты.

При

этом валик из ваты следует обернуть

марлей квадратной формы (60×60 см) от

одного угла на другой. Наружные углы

марли, которые свободны от ваты, необходимо

завязать узлом в форме кольца.

Кольца

следует надеть на плечи с двух сторон

(они напоминают лямки рюкзака).

При

этом необходимо максимально свести

лопатки.

Плечи

отвести назад, а кольца связать за спиной

при помощи бинта.

Соседние файлы в предмете Сестринское дело

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

22.03.201918.71 Mб16Смолева Э.В., Аподиакос Е.Л. Терапия с курсом первичной медико-санитарной помощи 2012.pdf

- #

22.03.201920.85 Mб27Стецюк В.Г. Сестринское дело в хирургии 2012.pdf

- #

- #

Источник

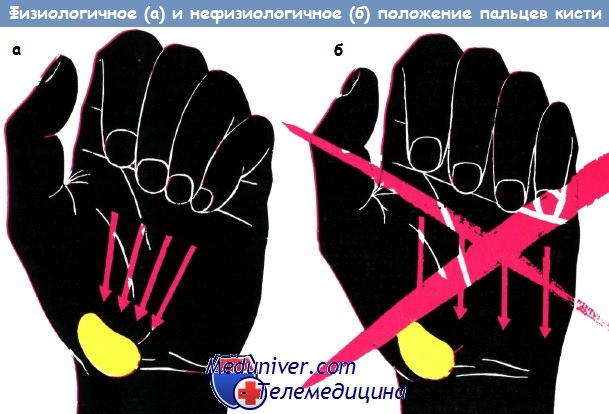

Правила иммобилизации кисти после операцииЧеловеческая рука с момента рождения находится в постоянном движении. Рука не перестает двигаться даже во время сна. Неподвижность является неестественным состоянием руки, на что она отвечает неблагоприятной реакцией. Хотя иммобилизация кисти на короткий срок с точки зрения лечения ее поврежденных тканей является чрезвычайно важной, тем не менее нужно считаться с тем, что неподвижное состояние в течение продолжительного времени может привести к обратимой или к постоянной ригидности кисти. По М. Дж. Брунеру, иммобилизованная рука напоминает заключенную в клетку птицу, которая после продолжительного пребывания в заключении больше не может летать. Противоположное естественной подвижности и динамической функции кисти статическое состояние при слишком продолжительной иммобилизации является вредным и приводит к ригидности; а если ригидность наступает не в функциональном положении, то поражение кисти усугубляется. Продуманная иммобилизация кисти в «функциональном положении», постоянное пользование неповрежденными ее отделами, а также ранняя функция поврежденных частей приводит к благоприятным результатам. Итак, в хирургии кисти залогом полного успеха является послеоперационная иммобилизация и целесообразное планомерное восстановление движений. Существуют три способа иммобилизации: один из них препятствует развитию деформаций и ригидности, второй служит для коррекции последних, а третий создает покой, необходимый для заживления раны. Изелен выражает свое сожаление о том, что хирурги при лечении повреждений и гнойных заболеваний не уделяют достаточного внимания предупреждению развития анкилозов, хотя они легко могут быть предотвращены при соблюдении простых профилактических мероприятий. Выбор положения кисти при ее иммобилизации является трудной задачей, особенно для врача, не занимающегося постоянно лечением повреждений кисти. Для того, чтобы понять соотношения между состоянием покоя, состоянием действия и положением захвата, необходимо принимать во внимание различие функции, существующее между лучезапястным суставом и суставами пальцев. Это различие обусловлено постоянством длины сгибателей и разгибателей в состоянии расслабления. При полном расслаблении мышц сгибание запястья вызывает разгибание пальцев, в то время как разгибание его сопровождается сгибанием пальцев.

Брунер выразил это так: степень сгибания запястья обратно пропорциональна степени сгибания пальцев в том случае, если мышечный тонус является наименьшим. Этот принцип автоматического действия используется при операции тенодеза. Положение суставов пальцев в значительной степени зависит от положения запястья. По данным работ Буннелла, лучезапястный сустав является суставом решающего значения для мышечного равновесия кисти. При ладонном сгибании лучезапястного сустава кисть принимает «нефункциональное», а при тыльном сгибании — функциональное положение. Итак, при разгибании запястья на 20° суставы пальцев сгибаются. Объем сгибания пальцев приближается к 45—70°. В противоположность этому при сгибании запястья основные и концевые суставы пальцев почти полностью разогнуты. Если кисть становится ригидной без иммобилизации, то она фиксируется не в функциональном положении, а в положении сгибания запястья, положении пальцев в виде когтя с приведением большого пальца. Запястье поврежденной руки сгибается под влиянием собственной тяжести. Это приводит к напряжению разгибателей, к уплощению ладони, к переразгибанию основных фаланг пальцев и приведению большого пальца. При разгибании запястья кисть принимает функциональное положение. С практической точки зрения очень важно, чтобы кисть при ее иммобилизации находилась в наиболее благоприятном для важнейших функций положении. В таком положении, даже при наступлении незначительной ригидности суставов все же сохраняется выгодное полусогнутое положение пальцев, необходимое для осуществления захвата. Поэтому, в каждом случае (если нет вынужденной необходимости) иммобилизации кисти запястье должно находиться в положении тыльного сгибания для того, чтобы суставы пальцев приняли положение среднего сгибания, то есть функциональное положение. Итак, при иммобилизации кисти в функциональном положении основным требованием является тыльное сгибание в лучезапястном суставе. Буннелл и большинство хирургов кисти считают наиболее благоприятным тыльное сгибание до 20°, по мнению Изелена оно должно быть более выраженным. Кроме этого, запястье отводится в сторону локтя на 10 градусов, но многие хирурги часто забывают об этом. При иммобилизации большому пальцу следует придавать положение противопоставления. Невыполнение этого требования является серьезной ошибкой. Часто вместо противопоставления палец ошибочно фиксируется в приведенном положении.

Нередко врачи забывают о необходимости достаточного сгибания в пястнозапястном суставе, несмотря на то, что этот сустав склонен к контрактуре, исправление которой является почти невозможным. Если отсутствуют вынужденные обстоятельства, кисть должна выть фиксирована всегда в функциональном положении. Однако после операции иногда создается необходимость иммобилизации и в других положениях кисти, а именно: иммобилизация в положении сгибания или разгибания. Такая необходимость имеется почти исключительно после сшивания сухожилий и нервов. К сожалению, еще в недалеком прошлом в отечественной периодической литературе, а в настоящее время и в повседневной практике врачей, все еще имеются указания на то, что иммобилизация кисти и пальцев в разогнутом положении рекомендуется и производится и по другим показаниям, так при панарициях и других «мелких» повреждениях пальцев. Фиксация пальцев в выпрямленном положении является непоправимой ошибкой. Ригидный палец, находящийся в разогнутом положении, необратимо теряет функцию захвата. Иммобилизация пальцев в выпрямленном положении на деревянной шине или другим способом приводит к потере подвижности в суставах за короткий срок, что объясняется особым строением коллатеральных связок межфаланговых и пястнофаланговых суставов. Эти связки проходят в дистальном и ладонном направлении от точек вращений суставов пальцев, располагающихся проксимально и на тыльной поверхности. Таким образом, при выпрямленном положении пальцев связки расслабляются, а при сгибании напрягаются. Отсюда понятно, что если суставы фиксируются в разогнутом положении с расслабленными связками, последние быстро сморщиваются. Позже, при попытке сгибания укороченные и потерявшие эластичность связки представляют препятствие для сгибания. В том случае, если возникает необходимость иммобилизации кисти в выпрямленном положении, следует помнить правила, при выполнении которых опасность потери функции суставов уменьшается. Иммобилизация кисти в выпрямленном положении требуется после шва сухожилий разгибателей или после транспозиции сухожилий. При этом кисти придается положение также тыльного сгибания до 20° (пястнофаланговые суставы разогнуты). Необходимо обращать внимание на то, чтобы пястнофаланговые суставы не находились в положении переразгибания, так как после быстро наступившего сморщивания суставной капсулы, возможность полного восстановления функции сгибания будет потеряна. Целесообразно, если при таком вынужденном положении пястнофаланговых суставов обеспечивается возможность сгибания хотя бы до 5°. После наложения сухожильного шва проксимально от пястнофаланговых суставов межфаланговые суставы иммобилизуются в положении незначительного (20—30°) сгибания. Таким образом, два или три сустава кисти иммобилизуются в положении, близком к функциональному, что создает надежду на полное восстановление функции сгибания пальцев. Пястнофаланговые суставы неповрежденных пальцев могут быть согнуты в большей степени и при первой смене повязки оставлены свободными. Палец, на сухожилие разгибателя которого наложен шов, не должен оставаться иммобилизованным больше трех недель. Этот срок вполне достаточен для срастания сухожилия. При повреждении сухожилия разгибателя на протяжении пальца иммобилизация производится при разгибании в среднем суставе данного пальца и при незначительном сгибании в концевом суставе. Разрыв сухожилия разгибателя на протяжении концевой фаланги нуждается в особом лечении, на котором мы остановимся ниже. При наложении швов на сухожилия сгибателей при транспозиции их, а также после шва нервов, может возникнуть необходимость иммобилизации в положении сгибания для того, чтобы уменьшить напряжение швов. Для этого необходимо расслабить сгибатели, что достигается сгибанием в лучезапястном суставе.

В конечном счете кисть иммобилизуется в положении покоя, то есть при незначительном сгибании в лучезапястном суставе и при разгибании пальцев. При таком положении запястья более сильное разгибание пальцев приводит к напряжению разгибателей. Иммобилизация кисти в положении сгибания является вредной, и поэтому ее продолжительность должна быть по возможности короткой. После паралича первое регенерация происходит весьма медленно. В течение периода регенерации необходимо защитить мышцы от перенапряжения и иммобилизовать кисть в таком положении, чтобы больной смело пользовался ею при выполнении всевозможных функций. В период регенерации лучевого нерва запястье, большой палец и остальные пальцы должны находиться в разогнутом положении (лучше всего применить для этого ладонную или эластическую шину). При этом больной может активно пользоваться рукой. При параличе срединного нерва для компенсации функции мышц возвышения большого пальца последний устанавливается в положении противопоставления среднему пальцу.

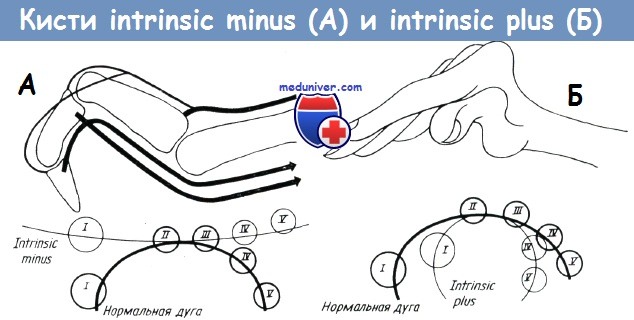

В течение регенерации локтевого нерва пястнофаланговые суставы иммобилизуются в положении незначительного сгибания, что препятствует переразгибанию мизинца и безымянного пальца. Нормальная функция кисти обусловлена механизмом действия собственных мышц кисти и координацией функций мышц кисти – предплечья. Одновременное повреждение срединного и локтевого нервов, локализованное в области запястья, приводит к параличу межкостных, червеобразных мышц, а также мышц возвышения большого пальца и мизинца. При параличе этих мышц наступает чрезмерная ротация, а также приведение большого пальца, в то же время выпадает функция противопоставления, изменяется вогнутая поверхность ладони. Пястнофаланговые суставы переразгибаются, а в суставах пальцев возникает положение сгибания. Сгибательное положение запястья только усиливает действия разгибателей. При отсутствии иммобилизации кисть принимает положение, названное положением «когтя», которое может стать необратимым вследствие контрактуры фасций, суставных связок и кожи. Такое состояние кисти названо Буннеллом деформацией «intrinsic minus», а Балмером просто кисть «minus». Иммобилизация кисти при тыльном сгибании в лучезапястном суставе до восстановления функции нервов или же до производства корригирующих операций препятствует развитию необратимой контрактуры кисти, склонной к деформации intrinsic minus.

Противоположно положению intrinsic minus, при контрактуре аутохтонной мускулатуры кисти и при укорочении суставных связок, кисть принимает так называемое положение «intrinsic plus». При типичном проявлении кисти «plus» пястнофаланговые суставы находятся в положении сгибания, средние суставы пальцев в положении переразгибания, а концевые суставы также в положении сгибания. Дуга поперечного свода кисти выражена хорошо. Большой палец в основном его суставе несколько сгибается, а концевая фаланга разгибается; пястная кость при этом приведена в сторону ладони. Кисть в таком положении иногда называется кистью, «считающей монеты». Для профилактики этой деформации одной иммобилизации не достаточно. Итак, одновременно с этиологическим лечением необходима профилактика сморщивания собственной мускулатуры кисти. В связи с проблемой иммобилизации кисти нельзя забывать об одном важном обстоятельстве, которое часто не принимается во внимание. Если кисть иммобилизуется только до основных фаланг пальцев или производится иммобилизация лишь одного пальца дистальнее основной фаланги, то гипсовая шина на ладонной поверхности не должна заходить за дистальную ладонную складку (борозду). В противном случае создается препятствие для движений основных фаланг. Дистальная складка ладони является важным уровнем: кнаружи от нее сухожилия сгибателей располагаются в тесном влагалище, и сдавление их мешает сгибанию пальцев. На большом пальце над основным суставом расположены две сгибательных борозды, из которых проксимально идущая соответствует дистальной борозде ладони.

При иммобилизации пальцев в согнутом положении следует обращать внимание на то, чтобы продольные оси пальцев находились в правильном направлении. В норме пальцы, находясь в согнутом положении, расположены не параллельно друг другу. Исходное место продольной оси пальцев соответствует ладьевидной кости. Если при иммобилизации это обстоятельство не принимается во внимание, то пальцы — особенно после переломов фаланг — перекрещиваются в виде «ножниц» и мешают друг другу в процессе функционирования. Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить, что иммобилизация кисти и пальцев должна быть проведена при сохранении функционального положения. При наличии вынужденных обстоятельств можно прибегать к иммобилизации в сгибательном или разгибательном положении на непродолжительное время. Иммобилизация кисти при переразгибании или полном сгибании недопустима ни при каких условиях. Иммобилизация кисти на прямой деревянной шине является чрезвычайно серьезной, неисправимой ошибкой. Каждый случай иммобилизации кисти требует индивидуального подхода, когда речь идет об иммобилизации при помощи металлической шины, гипсовой повязки или комбинации этих двух способов. Для избежания расстройств кровообращения и лимфообращения необходимы постоянные движения в соседних с иммобилизованным суставах и пользование неповрежденными пальцами. Видео техники наложения повязки на кистьДругие видео ролики по техники наложения повязок можете найти в разделе “Видео по десмургии” – Также рекомендуем “Принципы наложения шин на кисть для иммобилизации” Оглавление темы “Методы иммобилизации кисти”:

|

Источник