Иммобилизация нижней конечности при открытом переломе бедра

Надежной иммобилизацией при повреждении бедра нужно считать такую, при которой захватываются три сустава и шина идет от подмышечной впадины до лодыжки.

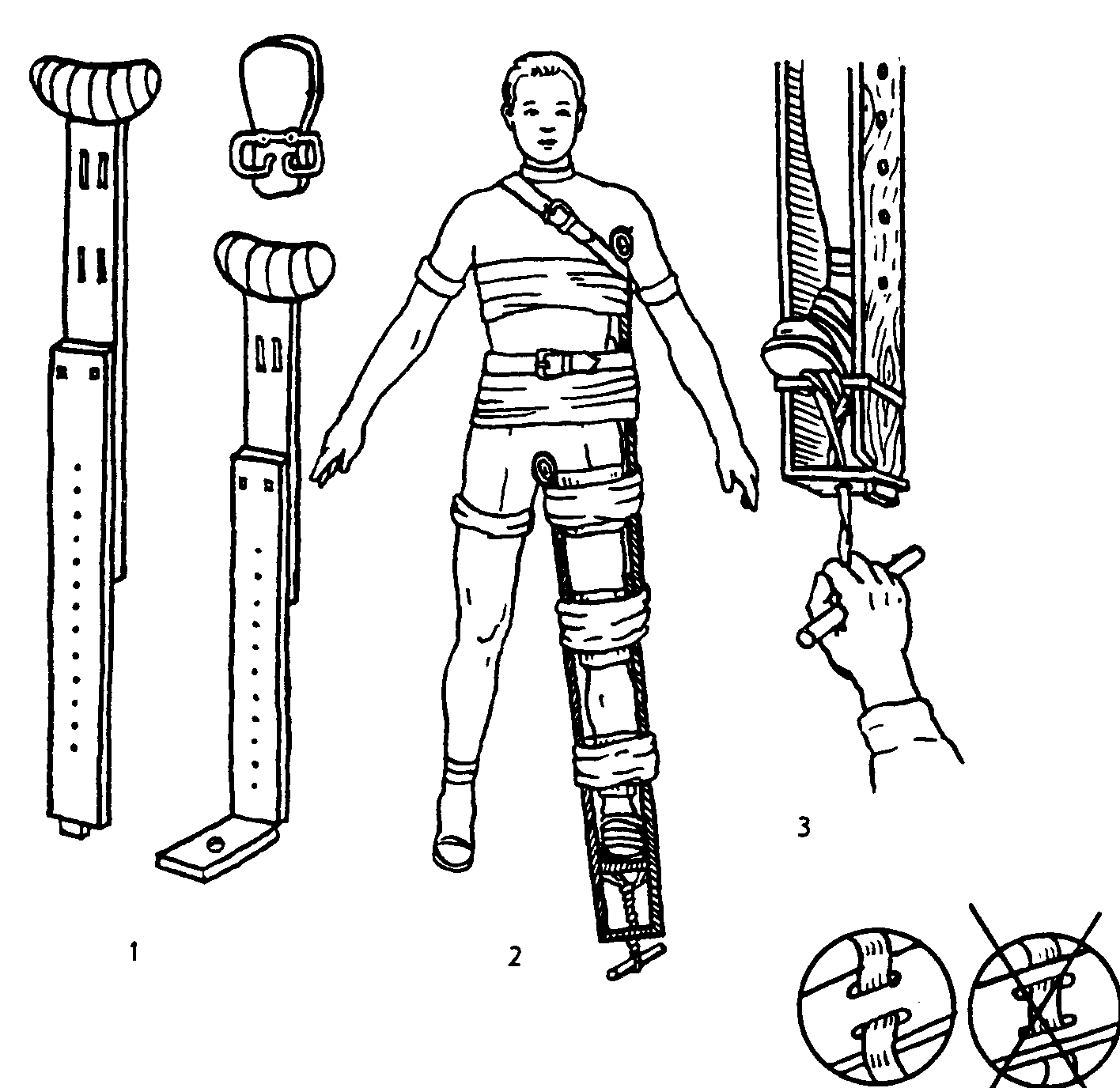

Шина Дитерихса сочетает необходимые условия для правильной иммобилизации при переломе бедренной кости – фиксацию и одновременное вытяжение. Пригодна шина для всех уровней перелома бедра и голени. Состоит из двух деревянных раздвижных планок различной длины шириной 8 см, деревянной подставки под стопу для вытяжения и палочки-закрутки со шнуром.

При повреждениях в любой области бедра иммобилизацию проводят таким образом, чтобы обеспечить обездвиженность 3х суставов: тазобедренного, коленного, голеностопного.

При оказании помощи при переломах и других повреждениях конечностей по назначению врача проводят обезболивание для профилактики болевого шока.

Лучшей стандартной шиной для иммобилизации при повреждении шейки бедра и бедра является шина Дитерихса.

Порядок наложения шины Дитерихса:

– Подготовить шины: раздвигание браншей на такую длину, чтобы наружная половина упиралась костылем в подмышечную впадину, внутренним – в промежность пострадавшего и обе половины выступали за край подошвы на 10-12 см.

– Фиксация достигнутого положения браншей с помощью шпеньков: шпенек одной половины каждой бранши вставляется в соответствующее отверстие другой половины. Половины шины связываются между собой бинтом на уровне шпенька.

– Прибинтовывание ватно-марлевой прокладки либо толстого слоя ваты к внутренней (медиальной) поверхности обеих половин шины, к промежностному и подмышечному костылям.

– Покрытие толстым слоем ваты голеностопного сустава с последующим прибинтовыванием подошвы к стопе. При этом важно очень прочно зафиксировать пятку, иначе повязка будет сползать, а вытяжение за стопу достигнуто не будет.

– Проведение внутренней (медиальной) и наружной (латеральной) половин шины нижними концами через проволочные скобы деревянной подошвы с прилаживанием к боковым поверхностям туловища и конечности. При этом необходимо дополнительно обернуть ватой шину в области лодыжек, коленного сустава и большого вертела.

– Укладывание по задней поверхности иммобилизируемой площади лестничной или пластмассовой шины. Цель: лучшая иммобилизация, создание некоторого сгибания в коленном суставе, расслабление мышц конечности.

– Прикрепление шины к туловищу специальными лямками, ремнем, тканым материалом, проведенным через щели бранши.

– Осторожным потягивание за стопу производится вытяжение конечности до тех пор, пока не будет исправлена ось поврежденной поверхности. При этом поперечные перекладины браншей должны упираться в пах и подмышечную впадину. В таком положении стопу фиксируют закруткой к поперечной нижней перекладине.

– Окончательная фиксация шины к туловищу циркулярными ходами бинта. На уровне торса, бедра и голени фиксация должна быть наиболее прочной. При длительной транспортировке (эвакуации) используются гипсовые кольца, изготовляемые из 7-8 слоев гипсового бинта. Всего накладывают 5 колец: 2 – на туловище, и 3 – на конечности.

При отсутствии шины Дитериха используют лестничные шины.

– 2 шины связываются вместе по длине, изгибая нижний конец одной из шин в поперечном направлении на расстоянии 20 см от края. Получится удлиненная шина для наложения по наружной поверхности поврежденной конечности, а также по боковой поверхности туловища до подмышечной впадины.

– 1 шина подготавливается для наложения по внутренней поверхности бедра

– 1 шина моделируется с углублением для пятки, икроножных мышц, с подстопником и небольшим углом сгибания в коленном суставе.

Пластмассовые шины накладываются аналогичным способом.

Если отсутствуют стандартные шины, транспортная иммобилизация при переломе бедра осуществляется подручными средствами.

Источник

При открытых переломах накладывают асептическую повязку, вводят наркотический анальгетик, затем приступают к транспортной иммобилизации. Способы транспортной иммобилизации:

Аутоиммобилизация — бинтование поврежденной нижней конечности пострадавшего к здоровой. Иммобилизация с помощью подручных средств (импровизированными шинами) — использование палок, досок, кусков – фанеры., лыж, картона, зонтика и пр. в качестве жесткого предмета, к которому фиксируют поврежденную конечность.

Иммобилизация с помощью стандартных транспортных шин — наилучший способ транспортной иммобилизации. Основные виды транспортных шин при переломах:

• Проволочная шина типа Крамера. Благодаря возможности придать шине любую форму (моделирование) получила широкое распространение при повреждениях верхних и нижних конечностей, головы и шеи.

• Пневматические шины и шины из пластмассы получили широкое применение при повреждениях голени.

• Шина Дитерикса используется при повреждении нижней конечности и, в отличие от вышеперечисленных шин фиксирующего характера, позволяет осуществлять первичное вытяжение, уравновешивающее тягу мышц и препятствующее дальнейшему смещению костных отломков. Вытяжение обеспечивается тягой за подошву с помощью специального приспособления с закруткой.

При переломах бедра шина захватывает тазобедренный, коленный и голеностопный суставы, т.е. три сустава, при переломах других костей (в частности голени) – минимум два.

Вывих плечевой кости. Методика вправления по Кохеру. Наложить повязку Дезо. Различают передний и задний вывихи.

Симптомы: сильные боли в плечевом суставе; активные движения невозможны; пассивные движения болезненны;

локтевой сустав невозможно привести к туловищу; мышцы, окружающие сустав напряжены; область плечевого сустава на больной стороне уплощена. Методика вправления по Кохеру под обезболиванием:

1 этап: Больного сажают на табуретку. Помощник фиксирует плечевой пояс больного, положив свои руки на предплечья. Хирург, стоя сбоку от больного, захватывает одной рукой нижнюю часть вывихнутого плеча, прижимает его к туловищу и сильно тянет вниз.

2 этап: Другая рука, захватив согнутое в локте предплечье, начинает ротировать плечо кнаружи до фронтальной плоскости.

3 этап; Плечо отводят на 60 градусов от туловища и ротационным движением приближают ладонь вывихнутой руки к плечу здоровой стороны.

4 этап; “Бреющее” движение толкают плечо по направлению к суставной впадине.

овязка Дезо (рис. 39). Применяется для временного обездвиживания поврежденной руки при переломах ключицы способом прибинтовывания к туловищу.

Ширина бинта – 10-14 см. Бинтование всегда осуществляется по направлению к поврежденной руке. Если повязка накладывается на левую руку – бинтуют в направлении слева направо (головка бинта в правой руке), на правую руку – справа налево (головка бинта в левой руке).

Рис.39.Повязка Дезо

В подмышечную ямку поврежденной стороны, перед началом бинтования, вкладывают валик из компрессной серой негигроскопичной ваты завернутой в кусок широкого бинта или марли. Валик вкладывается для устранения смещения отломков ключицы по длине. Поврежденную руку сгибают в локтевом суставе под прямым углом, прижимают к туловищу и плечо прибинтовывают к груди круговыми турами (1), которые накладывают ниже уровня валика, расположенного в подмышечной области на стороне повреждения. Далее из подмышечной области здоровой стороны бинт ведут косо вверх по передней поверхности грудной клетки на надплечье поврежденной стороны (2), где тур бинта должен проходить через центральный отломок ключицы ближе к боковой поверхности шеи. Затем ход бинта ведут вниз вдоль задней поверхности плеча под среднюю треть предплечья. Охватив предплечье, ход бинта продолжают по груди в подмышечную область здоровой стороны (3) и по спине косо вверх к надплечью поврежденной стороны, где тур бинта снова проводят через центральный отломок ключицы ближе к боковой поверхности шеи, после чего ход бинта ведут вниз по передней поверхности плеча под локоть (4). Из-под локтя бинт ведут в косом направлении через спину в подмышечную область неповрежденной стороны. Описанные ходы бинта повторяют несколько раз, формируя повязку обеспечивающую надежное обездвиживание верхней конечности. Повязку закрепляют круговыми ходами через плечо и грудь.

Повязка Дезо – Поместить плотный валик в подмышечную область больной стороны. Первый тур от здоровой ‘ стороны к больной. Второй тур идет вверх по грудной клетке. Третий тур подхватывает снизу предплечье повременной стороны. Четвертый тур спускается сверху вниз, приподнимает плечо и по задней поверхности грудной клетки уходит в подмышечную область здоровой стороны. Далее все туры повторяются 4-5 раз.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение травматического вывиха заключается в немедленном вправлении, иммобилизации и последующем восстановлении функции. Чем раньше производится вправление вывиха, тем легче оно достижимо. При застарелых вывихах вправить их, как правило, можно только предприняв оперативное вмешательство.

А) Первая помощь

Первая помощь при вывихе заключается в транспортной иммобилизации и введении анальгетиков при выраженном болевом синдроме. Для вправления вывиха пострадавшего как можно быстрее следует доставить в травматологический пункт или приемный покой больницы, имеющей дежурную травматологическую службу.

Б) Вправление вывиха

Вправление вывиха должен производить специалист — врач-травматолог. Вправление вывиха тем проще, чем мельче поврежденный сустав и чем меньше времени прошло с момента получения вывиха.

Вправление вывиха в крупных суставах (плечевой, тазобедренный) следует производить под наркозом. Расслабление мускулатуры значительно облегчает манипуляцию.

Обычно вывих вправляют вдвоем: помощник фиксирует проксимальный суставной конец (туловище, проксимальный сегмент конечности), а врач-травматолог осуществляет тягу за дистальную часть конечности, совершая при этом специальные движения, определяемые локализацией вывиха и характером смещения дистального суставного конца. При вправлении вывиха раздается характерный щелчок и восстанавливаются в объеме пассивные движения в суставе. Следует помнить, что манипуляции при вправлении вывиха требуют определенных усилий, но в то же время должны производиться аккуратно, не допуская грубых и резких движений.

После вправления необходимо повторить рентгеновское исследование, чтобы убедиться в устранении вывиха и отсутствии повреждений костей в зоне сустава.

Для примера рассмотрим возможные методы вправления вывиха плеча.

Способ Гиппократа — Купера

Пострадавший лежит на спине. Врач садится рядом и обеими руками захватывает кисть, а пятку своей ноги помещает в подмышечную впадину пострадавшего и надавливает ею на сместившуюся во впадину головку плеча, осуществляя одновременную тягу вниз по оси конечности. При этом раздается щелчок и головка плеча вправляется в суставную впадину.

Способ Кохера

Применяется преимущественно у лиц молодого возраста. Пациент лежит на спине, вывихнутая рука выступает за край стола. Помощник

врача фиксирует надплечье. Способ состоит из последовательного выполнения четырех этапов (рис. 11.3):

1 этап— врач берет двумя рука-

ми за локоть и предплечье и при сгибании в локтевом суставе в 90° приводит плечо к туловищу и осуществляет тягу вниз по оси конечности.

2 этап— продолжая тягу по оси

конечности, врач ротирует плечо кнаружи до тех пор, пока предплечье не встанет во фронтальную плоскость. Нередко после выполнения этого этапа раздается щелчок и вывих вправляется.

3 этап— сохраняя ротацию кнаружи и тягу по оси, предплечье поднимают вверх и вперед, продвигая прижатый локоть больного к средней линии и кверху.

4 этап— предплечье используют как рычаг и производят резкую ротацию плеча кнутри, забрасывая кисть на противоположный плечевой сустав пострадавшего. После выполнения 4 этапа раздается щелчок и восстанавливается

объем пассивных движений.

Способ Джанелидзе

Пострадавшего укладывают на стол так, чтобы его край находился на уровне подмышечной впадины, при этом поврежденная рука свободно свисает вниз. Под голову подставляют отдельный столик. В таком положении пациент должен находиться 15-20 минут. За это время под действием веса конечности наступает постепенное расслабление мышц плечевого сустава, что облегчает последующие манипуляции по вправлению вывиха (такой же принцип используется при вправлении вывиха бедра). После этого врач захватывает согнутое под прямым углом предплечье двумя руками и производит тягу вниз, сочетая ее с вращательными движениями. При этом происходит вправление вывиха.

Источник

Распространенными являются случаи осложнения при различных переломах, в частности бедра. И, как это бывает зачастую, причиной тому есть неправильная иммобилизация пострадавшего. Переломы разделяют на открытые и закрытые. В первом случае можно наблюдать повреждение тканей кожи, которые несут за собой некие осложнения. Одним из них является шанс попадания в рану микробов, что приведет к гнойным процессам мягких тканей, а так же костной ткани. Закрытый перелом не имеет подобных последствий. Одним из опасных повреждений является перелом бедра. Нередко наблюдается шоковое состояние у пострадавшего.

Перелом может быть в таких частях бедра:

- проксимальный бедренный отдел;

- диафиза;

- дистальный отдел бедра.

Наблюдая статистику полученных травм бедра можно сказать, что в половине случаев перелом происходит по первому типу.

Транспортная иммобилизация и перелом бедра

Наложение шины и транспортная иммобилизация являются обязательными процедурами при оказании медицинской помощи такого рода травмы. Иммобилизацию необходимо провести так, что бы обездвижить суставы, которые подлежат фиксированию при переломе бедра, а именно:

- коленного;

- тазобедренного;

- голеностопного.

Так как подобная травма вызывает сильную боль, медработник обеспечивает пациента анестезирующими лекарственными средствами, в целях предотвращения болевого шока.

Рассмотрим, как же выполняется иммобилизация при переломе бедра на примере шины Дихтериса, так как она является одной из лучших.

Шина Дитерихса и ее использование

- Две шины подгоняют под пострадавшего: то есть, раздвигается внешняя бранша от подмышки до пятки, а внутреннюю – от пятки до промежности. Их необходимо выдвинуть так, что бы они были на одной высоте подвешенной плоскости на уровне 10-12 сантиметров.

- Фиксация браншей при помощи шпеньков. Это делается следующим образом: необходимо установить отверстия браншей так, что бы они совпадали друг с другом, и можно было вставить шпенек сквозь них. Производится фиксация двух браншей бинтом у шпеньков. Делается это с целью избегания дальнейшего смещения при транспортировке.

- В интимной зоне и под руками, фиксируется объемная ватная скрутка к внутренней стороне костылей шины.

- К плоскости стопы необходимо забинтовать подвешенную перегородку шины, предварительно расположив на голеностопе вату. Пяточную кость необходимо прочно фиксировать (обратите на это внимание), иначе повязка будет спадать, а вытягивание не даст нужного результата.

- Лодыжечная область лодыжки, а так же колено необходимо накрыть ватой. Плотно закрепить к корпусу шины с помощью прилагаемых лямок, которые продеваются через отверстия верхней бранши.

- Бранши должны упираться в подмышку и пах, на это стоит обратить особое внимание. С помощью закрутки необходимо произвести фиксацию ноги поперечной планке.

- С помощью повязки, иммобилизовать фиксированные шины к корпусу. Шина накладывается крепко, что бы голень, бедро и торс можно было крепко зафиксировать. При длительной иммобилизации формируют кольца, накладывая три из них на ногу и два – на корпус.

Так же рекомендуется наложить еще один фиксирующий слой вокруг таза в виде шины Крамера. Это делается затем, что бы повысить прочность фиксирования и облегчить дальнейшую смену положения и места травмированного.

Если шина Дитерихса отсутствует, то прибегают к методу обездвиживания при помощи лестничной шины.

Фиксирование при помощи лестничных шин

- Берем одинаковые по длине две шины и связываем их между собой. Нижний конец одно шины загибается на 20 сантиметров от конца. Получаем удлиненную шину, с помощью которой фиксируется боковая сторона поврежденной ноги, и корпуса на высоту уровня подмышки.

- Для правильной иммобилизации необходима вторая шина, крепящаяся к средней стороне бедра.

Шиннирование при помощи подручных материалов.

Бывает и так, что при происшествии отсутствуют специальные шины. Тогда обездвиживание для дальнейшей транспортировки при переломе бедра выполняется при помощи подручных средств, таких как: палки, рейки, твердая полоска картона, жести, сучья, дощечки и т.д. При переломе бедра необходимо фиксировать все участки травмированной нижней конечности, особенно тазобедренный сустав, а соответственно необходимо подбирать подходящие для этого материалы.

Иммобилизацию практикуют как лечебную методику обездвиживание конечности при травмах или переломах бедра. Этот способ используется в целях сохранения жизни человека, и его применяют при определенных обстоятельствах.

Основные показания к применению:

- Из-за общего состояния их нарушений психики.

- Если до получения травмы человек не мог передвигаться без посторонней помощи.

- При такой иммобилизации выполняются следующие действия:

- Применяется местное обезболивающее. Например, новокаин, лидокаин.

- На срок не более 10 дней применяется скелетное вытяжение.

- Снятие конструкции, которая применялась для иммобилизации.

После 20 дней постельного режима больному разрешается встать на ноги, но при помощи использования костылей.

Выписка пациента при нормальном состоянии и самочувствии.

Источник

Травмы бедра, как правило, сопровождаются

значительной кровопотерей. Даже при

закрытом переломе бедренной кости

кровопотеря в окружающие мягкие ткани

составляет до 1,5 литров. Значительная

кровопотеря способствует частому

развитию шока.

Основные признаки повреждений бедра:

боль в бедре или суставах, которая резко

усиливается при движениях;движения в суставах невозможны или

значительно ограничены;при переломах бедра изменена его форма

и определяется ненормальная подвижность

в месте перелома, бедро укорочено;движения в суставах невозможны;

отсутствует чувствительность в

периферических отделах ноги.

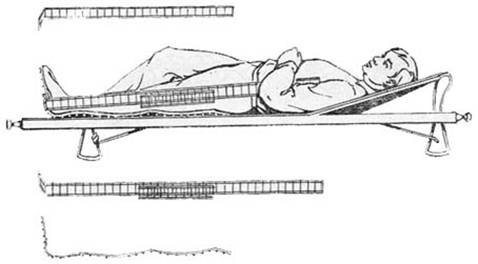

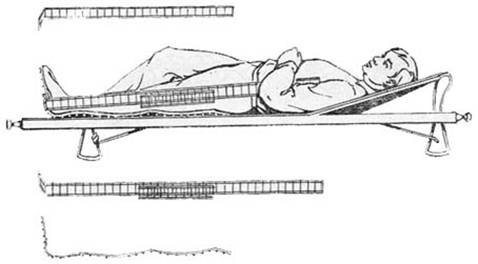

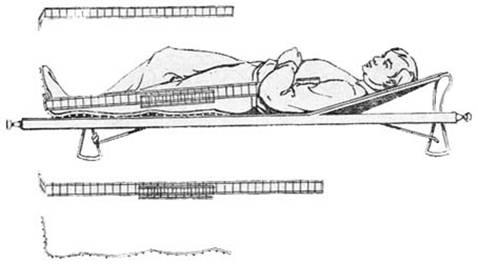

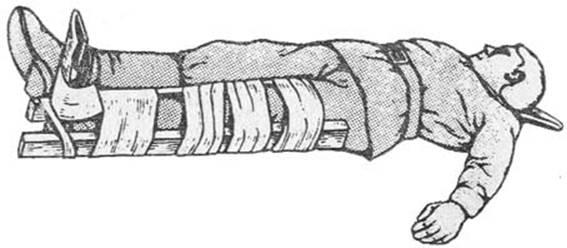

Лучшая стандартная шина при повреждениях,

бедра – это шина Дитерихса. Иммобилизация

будет более надежной, если шину Дитерихса

дополнительно к обычной фиксации

укрепить гипсовыми кольцами в области

туловища, бедра и голени (рис. 1). Каждое

кольцо формируют, накладывая по 7-8

циркулярных туров гипсового бинта.

Всего 5 колец: 2 – на туловище, 3 – на

нижней конечности.

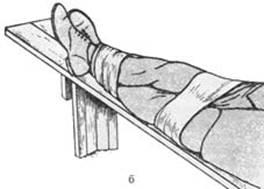

Рис. 1. Транспортная иммобилизация

шиной Дитерихса фиксированной гипсовыми

кольцами

При отсутствии шины Дитерихса,

иммобилизацию выполняют лестничными

шинами.

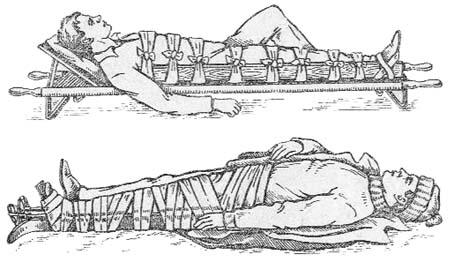

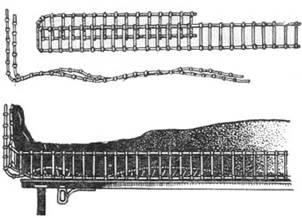

Иммобилизация лестничными шинами. Для

выполнения обездвиживания всей нижней

конечности необходимо четыре лестничных

шины длиной 120 см каждая, если шин

недостаточно возможно осуществить

иммобилизацию тремя шинами. Шины должны

быть тщательно обмотаны слоем серой

ваты необходимой толщины и бинтами.

Одна шина выгибается по контуру задней

поверхности бедра, голени и стопы с

формированием углубления для пятки и

мышцы голени. На участке, предназначенном

для подколенной области, выгибание

выполняют таким образом, чтобы нога

была незначительно согнута в коленном

суставе. Нижний конец изгибают в форме

буквы « Г», чтобы фиксировать стопу в

положении сгибания в голеностопном

суставе под прямым углом, при этом нижний

конец шины должен захватывать всю стопу

и выступать за кончики пальцев на 1-2см.

Две другие шины связывают вместе по

длине, нижний конец Г-образно изгибают

на расстоянии 15-20 см от нижнего края.

Удлиненную шину укладывают по наружной

поверхности туловища и конечности от

подмышечной области до стопы. Нижний

загнутый конец охватывает стопу поверх

задней шины, что предупреждает отвисание

стопы. Четвертую шину укладывают по

внутренней боковой поверхности бедра

от промежности до стопы. Нижний конец

ее также изгибают в форме буквы «Г» и

заводят за стопу поверх загнутого

нижнего конца удлиненной наружной

боковой шины. Шины укрепляют марлевыми

бинтами (рис. 2).

Рис. 2. Транспортная иммобилизация

лестничными шинами при повреждениях

бедра.

Точно также, при отсутствии других

стандартных шин, как вынужденная мера,

нижнюю конечность можно иммобилизировать

фанерными шинами. При первой возможности

лестничные и фанерные шины должны быть

заменены шиной Дитерихса.

Ошибки при иммобилизации всей нижней

конечности лестничными шинами:

1. Недостаточная фиксация наружной

удлиненной шины к туловищу, что не

позволяет надежно обездвижить

тазобедренный сустав. В этом случае

иммобилизация будет неэффективной.

2. Плохое моделирование задней лестничной

шины. Отсутствует углубление для

икроножной мышцы и пятки. Отсутствует

изгиб шины в подколенной области, в

результате чего нижняя конечность

обездвиживается полностью выпрямленной

в коленном суставе, что при переломах

бедра может привести к сдавлению костными

отломками крупных сосудов.

3. Подошвенное отвисание стопы в результате

недостаточно прочной фиксации (отсутствует

моделирование нижнего конца боковых

шин в виде буквы «Г»).

4. Недостаточно толстый слой ваты на

шине, особенно в области костных выступов,

что может привести к образованию

пролежней.

5. Сдавление нижней конечности при тугом

бинтовании.

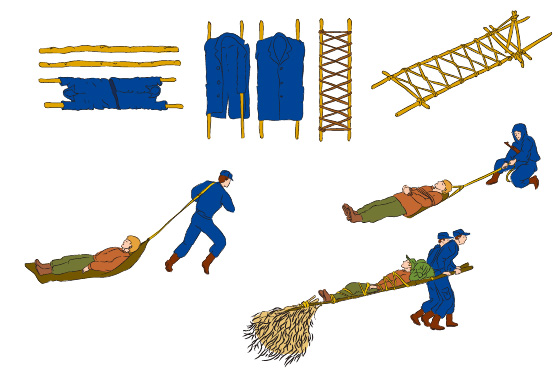

Иммобилизация подручными средствами.

Выполняется при отсутствии стандартных

шин. Для обездвиживания используют

деревянные рейки, лыжи, ветки и другие

предметы достаточной длины, чтобы

обеспечить обездвиживание в трех

суставах поврежденной нижней конечности

(тазобедренном, коленном и голеностопном).

Стопу необходимо установить под прямым

углом в голеностопном суставе и применить

прокладки из мягкого материала, особенно

в области костных выступов (рис. 3).

Рис. 3. Транспортная иммобилизация

подручными средствами при повреждениях

бедра: а – из узких досок; б – при помощи

лыж и лыжных палок.

В тех случаях, когда отсутствуют

какие-либо средства для осуществления

транспортной иммобилизации, следует

применить метод фиксации «нога к ноге».

Поврежденную конечность в двух-трех

местах связывают со здоровой ногой

(рис. 4 а), либо укладывают поврежденную

конечность на здоровую и также связывают

в нескольких местах (рис. 4 б).

| |

Рис. 4. Транспортная иммобилизация при

повреждении нижних конечностей методом

«нога к ноге»: а – простая иммобилизация;

б – иммобилизация с легким вытяжением.

Иммобилизация поврежденной конечности

методом «нога к ноге» должна быть

заменена на иммобилизацию стандартными

шинами при первой возможности. Эвакуация

пострадавших с повреждениями бедра

осуществляется на носилках в положении

лежа. Для предупреждения и своевременного

выявления осложнений транспортной

иммобилизации необходимо следить за

состоянием кровообращения в периферических

отделах конечности. Если конечность

обнажена, то следят за окраской кожи.

При неснятой одежде и обуви необходимо

обращать внимание на жалобы пострадавшего.

Онемение, похолодание, покалывание,

усиление боли, появление пульсирующей

боли, судороги в икроножных мышцах

являются признаками нарушения

кровообращения в конечности. Необходимо

немедленно расслабить или рассечь

повязку в месте сдавления.

Первая медицинская помощь при

переломах голени. Общие правила наложения

шин.

Основные признаки повреждений голени:

боль в месте повреждения, которая

усиливается при движении поврежденной

голени;деформация в месте повреждения голени;

движения в голеностопном суставе

невозможны или значительно ограничены;обширные кровоподтеки в области

повреждения.

Лучше всего иммобилизация достигается

Г-образно изогнутой отмоделированной

задней лестничной шиной длиной 120см и

двумя боковыми лестничными или фанерными

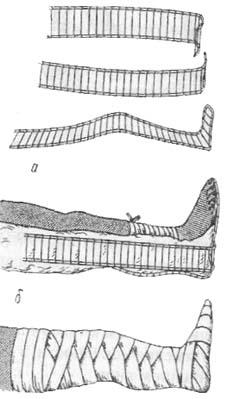

шинами длиной по 80 см (рис. 5).

Рис. 5. Иммобилизация тремя лестничными

шинами повреждений голени: а – подготовка

лестничных шин; б – наложение и фиксация

шин.

Верхний конец шин должен доходить до

середины бедра. Нижний конец боковых

лестничных шин изогнут Г-образно. Нога

незначительно согнута в коленном

суставе. Стопа устанавливается по

отношению к голени под прямым углом.

Шины укрепляют марлевыми бинтами.

Иммобилизация может быть выполнена

двумя лестничными шинами длиной по

120см (рис. 6).

Рис.

Рис.

6. Иммобилизация двумя лестничными

шинами повреждений голени.

Ошибки транспортной иммобилизации

повреждений голени лестничными шинами:

1. Недостаточное моделирование лестничной

шины (отсутствует углубление для пятки

и икроножной мышцы, нет выгибания шины

в подколенной области).

2. Иммобилизация выполнена только задней

лестничной шиной без дополнительных

боковых шин.

3. Недостаточная фиксация стопы (нижний

конец боковых шин не изогнут Г-образно),

что приводит к ее подошвенному отвисанию.

4. Недостаточная иммобилизация коленного

и голеностопного суставов.

5. Сдавление ноги тугим бинтованием при

укреплении шины.

6. Фиксация конечности в положении, когда

сохраняется натяжение кожи над костными

отломками (передняя поверхность голени,

лодыжки), что приводит к повреждению

кожи над костными отломками или

образованию пролежней. Натяжение кожи

сместившимися костными отломками в

верхней половине голени устраняется

обездвиживанием коленного сустава в

положении полного разгибания.

Иммобилизация повреждений голени при

отсутствии стандартных шин может быть

выполнена подручными средствами (рис.

7).

Рис. 7. Транспортная иммобилизация

повреждений голени подручными средствами.

ВОЗМОЖНЫЕ

ВОПРОСЫ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЯ.

1. Нижняя конечность

ограничена латерально:

1. паховой складкой,

2. гребнем подвздошной

кости;

3. линией, соединяющей

заднюю верхнюю подвздошную ость с

копчиком.

2. Нижняя конечность

ограничена медиально:

1. паховой складкой;

2. гребнем подвздошной

кости;

3. промежностно-бедренной

складкой.

3. При кровотечении

из артерий нижней конечности жгут

накладывается на:

1. на нижнюю треть

бедра;

2. на среднюю треть

бедра;

3. на нижнюю треть

бедра.

4. Максимальные

сроки, на которые может быть наложен

жгут в теплое время года:

1. не более 120 минут;

2. не более 90 минут;

3. не более 60 минут.

5. При большом

зиянии раны и отсутствии артериального

кровотечения наиболее адекватным

способом остановки кровотечения

является:

1. пальцевое прижатие

артерий;

2. сведение вместе

краёв раны;

3. прямое

давление на рану.

Источник