Иммобилизация и лечение при переломах верхних конечностей

Транспортная иммобилизация при переломах костей представляет собой главный способ оказания доврачебной помощи потерпевшему, позволяющий обеспечить неподвижность и фиксацию травмированного участка. Каковы правила и сроки иммобилизации? Как оказать грамотную помощь при разных видах травм?

Для чего необходима?

Иммобилизация при переломе — это фиксация и обеспечение максимальной неподвижности пострадавшему, отдельному участку тела, органу, в период транспортировки больного в лечебное учреждение. При помощи транспортной иммобилизации удается достичь следующих результатов:

- Предотвратить смещение фрагментов и осколков кости, снизить риски развития возможных осложнений.

- Уменьшить болевой синдром.

- Создать оптимальные условия, необходимые для комфортной и безопасной транспортировки потерпевшего в травмпункт.

Любые движения, совершаемые человеком с переломом, доставляют ему сильную боль и могут нанести серьезный вред здоровью, усложнить лечебный процесс. Костные обломки, локализованные в области перелома, могут травмировать кровеносные сосуды, мягкие ткани, спровоцировать развитие кровотечения, процессов инфекционного характера, болевого шока.

Любые движения, совершаемые человеком с переломом, доставляют ему сильную боль и могут нанести серьезный вред здоровью, усложнить лечебный процесс. Костные обломки, локализованные в области перелома, могут травмировать кровеносные сосуды, мягкие ткани, спровоцировать развитие кровотечения, процессов инфекционного характера, болевого шока.

Именно грамотная иммобилизация дает возможность минимизировать возможные риски и стабилизировать состояние больного до тех пор, пока ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь. Перекладывать, переносить больного до проведения иммобилизации категорически запрещено. Сроки иммобилизации при переломах могут варьироваться от 2–3 часов до нескольких суток, в зависимости от состояния потерпевшего и расстояния транспортировки до больницы.

Когда нужна помощь?

На присутствие перелома, требующего проведения иммобилизации, указывает наличие следующих характерных клинических признаков:

- Сильные болевые ощущения;

- Нарушение двигательной активности;

- Отечность поврежденного участка;

- Подкожные кровоизлияния, гематомы;

- Деформация поврежденной конечности, изменение формы и размеров;

- Патологическая подвижность кости в области травмы.

В случае открытого перелома наблюдается кровотечение, в раневой поверхности можно увидеть фрагменты кости, костные обломки. При наличии перечисленных выше симптомов необходимо оказать потерпевшему адекватную доврачебную помощь и как можно скорее доставить его в медпункт.

Большое значение имеет скорость и оперативность проведения иммобилизации: чем быстрее будет наложена шина, тем меньше риски смещения и проще процесс восстановления. Практика показывает, что грамотная и своевременная иммобилизация в несколько раз уменьшает необходимость в хирургическом вмешательстве.

Как оказать помощь?

В первую очередь, необходимо провести обезболивание, чтобы избежать развития болевого шока — состояния крайне опасного не только для здоровья, но и для жизни пострадавшего. Для этих целей используются обезболивающие препараты, анальгетики. Причем наиболее быстрый результат дает инъекционное введение.

К пораженному участку можно приложить ледяной компресс, с целью уменьшения болезненных ощущений, предотвращения гематом и отеков. При открытом переломе, прежде всего, потребуется остановить кровотечение. После этого проводится иммобилизация, позволяющая уменьшить болевой синдром и предотвратить возникновении шокового состояния.

Специалисты-травматологи выделяют следующие правила иммобилизации при переломах:

- Перед наложением шины больному необходимо ввести препарат-анальгетик.

- Когда перелому сопутствует открытая рана, необходимо обработать ее с помощью антисептического раствора, во избежание возможного инфицирования, после чего закрыть чистой стерильной повязкой.

- При наличии соответствующих показаний накладывается жгут, под который следует обязательно поместить записку с точным временем наложения, для предупреждения процессов некротического характера.

- Средства для иммобилизации накладываются поверх одежды или обуви. Не нужно снимать их с пострадавшего, это может спровоцировать дополнительное травмирование. В любом случае, на тех участках, где шина соприкасается с кожными покровами, необходимо подложить мягкую ткань, марлевую повязку. Это смягчает давление на суставы, снижает риски пережатия кровеносных сосудов, следовательно, и онемения, нарушения кровообращения, кровоснабжения поврежденного участка, обескровливания.

- Следует избегать слишком тугого бинтования шины, поскольку это чревато нарушением процессов кровообращения и развитием целого ряда опасных осложнений. Необходимо добиться фиксации, позволяющей обеспечить абсолютную неподвижность поврежденного костного участка и расположенных около него суставов.

- В процессе иммобилизации важно действовать точно и аккуратно, чтобы не сдвинуть, не сместить костные обломки.

- В случае выпячивания сломанной кости, необходимо накладывать шину с другой стороны, не предпринимая попыток исправления костной деформации, поскольку такие действия повышают риски развития шокового состояния.

- При необходимости, подгонку шины человек, оказывающий первую помощь, проводит на себе. Делать подобные манипуляции на потерпевшем категорически противопоказано, поскольку они могут привести к смещению костного участка и дополнительному травмированию мягких тканей. При этом шина моделируется с ориентиром на здоровую конечность больного.

- При наложении на верхние или нижние конечности шина должна захватывать суставы, локализованные выше и ниже травмированного участка.

- Пальцы рук или ног должны оставаться открытыми, чтобы была возможность контролировать процессы кровообращения в области повреждения.

- Необходимо стараться зафиксировать конечность в физиологическом, функциональном положении (исключение составляют травмы эпизифов, разрывы сухожилий).

- При наличии костных выступов рекомендуется проложить под шину ватный или же марлевый слой, для предупреждения пролежней, натертостей и т.д.

- В осенне-зимний период иммобилизованный участок нужно обязательно утеплить, чтобы предупредить возможное обморожение.

Специалисты рекомендуют проводить данную процедуру вдвоем — это более удобно и позволяет действовать максимально точно. Например, в процессе перекладывания больного помощник сможет придерживать травмированную конечность.

Неправильная иммобилизация, чрезмерное или же, напротив, недостаточное фиксирование может нанести серьезный вред потерпевшему.

Как проводится процедура?

Травматологи предлагают следующий оптимальный алгоритм проведения иммобилизации, которого следует придерживаться при оказании доврачебной помощи пациенту с переломами верхних или же нижних конечностей:

- Согнуть травмированную руку или ногу больного под прямым углом.

- В область подмышечной впадины или подколенный участок подложить мягкий тканевой валик.

- Наложить 2 шины, фиксируя одновременно локтевой, лучезапястный и плечевой сустав (голеностопный, коленный, тазобедренный). Прибинтовывать шину рекомендуется по направлению к центру.

- Переломанную руку подвесить на косынку.

Если по какой-то причине нет возможности подыскать подручных средств, подходящих в качестве шины, то поврежденную конечность рекомендуется просто прибинтовать к телу, обеспечив, таким образом, необходимую фиксацию.

В случае повреждений бедренной кости, шину следует накладывать с внутренней поверхности так, чтобы голеностопный и коленный суставы были максимально зафиксированы и неподвижны. В паховую область необходимо поместить тканевый валик. Вторую шину накладывают с наружной стороны, так чтобы голеностопный, коленный и бедренный сустав были хорошо, надежно зафиксированы.

Практически аналогичная техника используется при переломах голени. Шину тоже накладывают с внутренней и наружной поверхности, таким образом, чтобы зафиксировать колено и голеностоп. Если произошел перелом стопы, используется шина Крамера. Ее накладывают вплоть до верхнего участка голеностопного сустава. Ногу можно также туго прибинтовать к неповрежденной конечности, однако такая методика, в силу своей неэффективности, используется лишь в редких случаях.

При повреждениях ключичной кости руку потерпевшего подвешивают на косынку. Если по каким-то причинам нет возможности в течении часа обратиться в травмпункт, то рекомендуется наложение повязки, напоминающей по своему виду цифру 8, позволяющей отвести предплечье и зафиксировать его в таком положении.

В случае перелома ребер, требуется наложение фиксирующей повязки на область грудной клетки пациента. Проводить бинтование рекомендуется во время выдоха. Подобная иммобилизация позволяет минимизировать болезненные ощущения, значительно уменьшать риски травмирования мягких тканей.

Оказание помощи при тяжелых переломах

Предельную осторожность следует проявлять, проводя иммобилизацию при наиболее тяжелых и опасных травмах, к которым специалисты относят переломы тазовых костей и позвоночника. В первом случае пострадавшего следует уложить на спину, полусогнув его ноги и подложив мягкие тканевые валики в подколенную область.

При переломах позвоночника потерпевшего аккуратно кладут на жесткую поверхность, очень осторожно, чтобы избежать возможного перегиба позвоночного столба, а затем фиксируют его в неподвижном положении, используя для этих целей мягкие лямки. Под шею подкладываются тканевые валики.

Оказывая помощь потерпевшему с переломом позвоночного столба, следует соблюдать максимальную аккуратность, действовать точно, поскольку смещение позвонков, может стать причиной разрыва спинного мозга.

Что использовать для иммобилизации?

Современные средства для проведения иммобилизации представляют собой специальные шины, которые могут отличаться по своей конструкции и размерам. Обычно их используют с целью иммобилизации поврежденных рук или ног. Для производства шин используют следующие виды материалов:

- Проволоку.

- Стальную сетку.

- Дерево.

- Плотный картон.

- Пластиковые конструкции.

- Фанеру.

Если пострадавшему необходима длительная транспортная иммобилизация, то рекомендуется применение лонгет, гипсовых бинтов. Данного рода шины изготавливаются по индивидуальной схеме, обеспечивая максимальную фиксацию и плотное прилегание к туловищу. В тех ситуациях, когда специальных шин нет, используются подручные средства иммобилизации, такие как доски, картон, плотные прутья, бинты, куски ткани.

Матерчатые и тканевые повязки могут использоваться при переломах ключичной кости, лопаток, повреждениях шейного позвоночного отдела. Используется и ватно-марлевый воротник, который изготавливается из марлевой повязки, с толстым ватным слоем. Конструкция фиксируется при помощи бинтов. Данное средство обеспечивает состояние покоя шейного отдела и головы больного в процессе транспортировки.

Если под рукой отсутствуют какие-либо материалы для изготовления шины, то ткань можно применять с целью прибинтовывания травмированной конечности к здоровой или же туловищу пострадавшего, что позволяет обеспечить необходимую фиксацию в экстренных ситуациях.

Если есть возможность вызывать скорую помощь для транспортировки потерпевшего, не рекомендуется использовать самодельные шины. В данном случае, лучше дождаться приезда медиков.

Иммобилизация — необходимая мера оказания первой помощи потерпевшему в случае переломов и других видов травм. Применение шин и прочих конструкций фиксирует поврежденный участок, облегчает состояние пациента, предупреждает развитие возможных осложнений в ходе транспортировки в травматологическое отделение. Соблюдение основных правил и алгоритма иммобилизации позволяет минимизировать риски, предотвратить болевой шок и дополнительное травмирование, существенно облегчая последующий лечебный процесс и восстановление.

Источник

Содержание:

- Перелом плеча со смещением

- Перелом плеча без смещения

- Лечение перелома хирургической шейки плеча

- Реабилитация при переломе шейки плеча

Перелом хирургической шейки плеча происходит вследствие падения или любого другого физического воздействия на эту область. Чаще всего такие повреждения случаются у женской половины населения, которые находятся в преклонном возрасте. У такой категории пациентов со временем развиваются различные заболевания опорно-двигательного аппарата, на фоне которых кости становятся более хрупкими. Они повреждаются как вследствие незначительного физического воздействия на область плечевого пояса, так и при длительном нахождении верхних конечностей в неправильно выбранном положении.

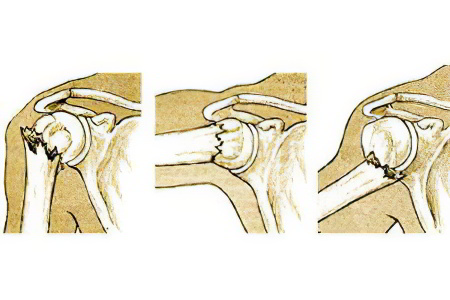

Такие переломы могут быть следующих видов:

вколоченными;

аддукционными, возникают при падении человека на согнутую верхнюю конечность;

абдукционными, возникают при падении на отведённую в сторону конечность.

Перелом плеча со смещением

При переломе хирургической шейки плеча специалист может посредством пальпации прощупать смещённые костные обломки. В некоторых случаях их можно увидеть визуально, так как они выступают из-под кожного покрова. У таких пациентов практически мгновенно появляется гематома и сильных отёк в области повреждения. Сильнейшие болевые ощущения вызывают мучительные страдания у пострадавших, поэтому при поступлении в медицинское учреждение их сразу обезболивают. При подозрении на перелом плечевой кости со смещением обязательно проводится рентгенография в нескольких проекциях, благодаря которой специалист сможет определить реальную картину проблемы и выбрать правильную лечебную методику. Иногда встречаются случаи, при которых во время перелома хирургической шейки плеча обломки кости начинают оказывать давление на нервно-сосудистый пучок.

Это часто заканчивается сильными осложнениями:

парестезией;

сильной отёчностью верхней конечности;

параличом;

омертвлением травмированной конечности;

появлением аневризмы и т. д.

Перелом плеча без смещения

На сегодняшний день перелом хирургической шейки плеча встречается не так уж и часто, в 7% всех случаев повреждений костей опорно-двигательного аппарата.

У пациентов может выявляться перелом в любой части плечевой кости:

в дистальной;

в средней;

в проксимальной.

Во время перелома плечевой кости без смещения обломков у пациентов в области повреждения происходит кровоизлияние. Во всех без исключения случаях появляется отёк, который со временем сильно увеличивается. У больных полностью нарушается подвижность травмированной верхней конечности, а при небольшом движении они начинают испытывать сильные болевые ощущения. Если перелом классифицируется как вколоченный, то пациент сможет выполнять пассивные движения рукой. На фоне такой травмы может произойти деформация плечевого сустава, поэтому следует безотлагательно обратиться в медицинское учреждение за квалифицированной помощью.

Лечение перелома хирургической шейки плеча

Пациент, у которого случился перелом хирургической шейки плеча, испытывает сильные болевые ощущения, а также наблюдает потерю подвижности верхней конечности. Эти симптомы вынуждают его обратиться в медицинское учреждение для получения квалифицированной помощи. На приёме специалист в первую очередь проведёт личный осмотр больного, соберёт анамнез заболевания.

Для получения более точной клинической картины врач назначит пациенту дополнительное обследование, которое предусматривает ряд диагностических мероприятий. В большинстве случаев такая категория больных сразу направляется на рентгенографию, посредством которой можно определить тип перелома.

Если рентгеновский снимок не дал врачу полной картины заболевания, пациенту проводится компьютерная или магнитно-резонансная томография, благодаря которой можно выявить повреждения мышечной ткани в области травмированного плечевого пояса.

При выявлении перелома хирургической шейки плеча лечение пациентов может проходить амбулаторно. Метод лечения специалист выбирает индивидуально, в зависимости от сложности перелома. При обычном переломе верхняя конечность пациента фиксируется в определённом положении, после чего на неё и на туловище накладывается гипсовая лангета. Носить такую повязку из гипса следует на протяжении 4-8 недель, в зависимости от сложности перелома.

В том случае, когда при переломе присутствует смещение костных обломков, больному в условиях стационара проводится их вправление. Данная манипуляция сопровождается сильным болевым синдромом, поэтому пациентам вводится анестезия местного действия. При очень сложных переломах лечение возможно только хирургическим способом. Во время оперативного вмешательства больной погружается в общий наркоз, после чего ему проводится открытая репозиция и фиксация костных обломков.

В качестве фиксатора хирурги используют специальные конструкции, выполненные из специальных медицинских сплавов, которые не подвергаются окислению. Их основное предназначение заключается в сближении костных обломков (в которых предварительно просверливаются отверстия) и их надёжной фиксации. При качественно выполненной операции пациент может обойтись без наружной иммобилизации. Все металлические фиксаторы демонтируются их кости спустя 4 месяца после их установки.

Повторное хирургическое вмешательство проводится только тогда, когда специалист убедится в том, что сращивание костных обломков прошло успешно. Функции повреждённого плеча и верхней конечности будут восстанавливаться постепенно, после прохождения больным полного курса реабилитации.

Иммобилизация при переломе плеча

При переломе плеча пациенты нуждаются в полной иммобилизации, для которой используется торакобронхиальная повязка, для наложения которой специалисты используют традиционную технику:

Пациент должен находиться на возвышенности в сидячем положении (можно использовать высокую табуретку или стол).

Травмированная верхняя конечность должна быть установлена в определённом положении:

под углом 70-80 °C – при переломах верхней трети плечевой кости;

под углом 45 °C – при переломах нижней трети плечевой кости.

Повреждённое плечо необходимо согнуть (угол не должен быть в диапазоне от 45 до 80 °C).

Вокруг туловища пациента (область надплечья, на гребни подвздошных костей, а также локтевого, плечевого, лучезапястного сустава) выкладывается вата, которая фиксируется посредством бинта или марли.

По бокам туловища и травмированной конечности накладываются гипсовые лангеты, при этом здоровое плечо никак не фиксируется и остаётся полностью свободным и подвижным.

Для предотвращения повреждения корсета между ним и загипсованной верхней конечностью устанавливается специальная распорка, функции которой может выполнить обычная деревянная палка.

При сложных (абдукционных) переломах, сопровождающихся смещением костных обломков, пациентам, после вправления, накладывается повязка Уитмена-Громова. В том случае, когда перелом произошёл в нижней трети плечевой кости, на место повреждения накладывается гипсовая повязка, которая охватывает верхнюю конечность пациента по типу желоба.

ЛФК при переломе плеча

При переломах хирургической шейки плечевой кости больным назначается курс лечебной физкультуры. Выполнять специальные упражнения пациент сможет уже на 2-3 день с момента получения такой травмы.

Такой курс ЛФК разделяется на несколько периодов:

Первый период лечебной физкультуры (длится на протяжении 2-х недель) включает комплекс упражнений, которые больные должны выполнять, наклоняя туловище в сторону травмированной верхней конечности. Все упражнения основаны на сгибании и разгибании рук, выполнении ними различных движений.

Второй период лечебной физкультуры (в среднем он длится 4-е недели) включает упражнения, предусматривающие наклоны туловища, различные движения верхними конечностями (махи, разведения и т. д.), использование спортивного инвентаря и т. д. Третий период лечебной физкультуры длится на протяжении 3-4 недель. Во время выполнения комплекса упражнений пациенты задействуют различный спортивный инвентарь и снаряды: мячи, гантели, булавы, палки и т. д. Для такой категории пациентов очень полезна трудотерапия, во время которой они могут заниматься домашними делами, работать в саду и т. д.

Третий курс ЛФК включает упражнения, во время которых больные делают махи, сгибания и разгибания рук, силовые упражнения. Пациентам рекомендуется посещать плавательный бассейн, так как водные процедуры оказывают положительное воздействие на опорно-двигательный аппарат в целом и помогают восстанавливаться организму после травм. После выполнения каждого подхода упражнений пациент должен расслаблять мышцы и делать дыхательную гимнастику. Благодаря специально разработанному комплексу упражнений у больных, перенесших перелом хирургической шейки плечевой кости, полностью восстанавливается амплитуда движений, и они могут вести активный образ жизни. Мышечные ткани в области травмированной конечности приходят в тонус и могут полноценно функционировать, как и прежде.

По теме: 12 народных способов для домашнего лечения

Реабилитация при переломе шейки плеча

После проведения конструктивного лечения перелома шейки плеча пациентам необходима довольно длительная реабилитация. Программа реабилитационных мероприятий начинается с восстановления физической активности больных. Для них разрабатывается специальный комплекс упражнений, отдельно для верхних и нижних конечностей.

В обязательном порядке такой категории пациентов рекомендуется выполнять:

дыхательную гимнастику;

комплекс упражнений для пальцев;

разрабатывать суставы;

движения верхними конечностями в разных плоскостях;

напрягать мышцы плечевого пояса и т. д.

Проходить реабилитацию больные могут как в домашних условиях, так и в медицинских учреждениях, где есть специально оборудованные для занятий кабинеты. Каждое упражнение следует повторять 8-10 раз, при этом нужно внимательно «прислушиваться» к собственному телу и при возникновении болевых ощущений сразу приостановить тренировку. Комплекс физических упражнений необходимо выполнять ежедневно. Рекомендуется делать 3-4 подхода, каждый из которых длится не менее 15 минут.

Помимо физкультуры реабилитация включает комплекс физиотерапевтических процедур, к которым можно причислить:

магнитотерапия;

диадинамотерапия;

УВЧ;

массаж;

фонофорез;

солевые ванны;

грязетерапия;

электрофорез;

посещение бассейна и т. д.

Массаж такой категории пациентов должны проводить хорошо обученные специалисты, которые используют в своей работе современные техники, на основе прерывистых вибраций. Для этих целей массажист использует либо пальцы, либо деревянный молоточек, предназначение которых заключается в выполнении лёгких постукиваний по гипсовой повязке пациента, в области перелома.

Со временем пациентам рекомендуется увеличить физические нагрузки, особенно в области повреждённого плеча. Ежедневные упражнения, время которых следует увеличить до 40 минут, больной должен выполнять только после тщательной разминки, во время которой прорабатываются и разогреваются все суставы верхних конечностей и плечевого пояса. После первого курса упражнений следует выполнить комплекс дыхательных упражнений, предназначение которых заключается в расслаблении мышц.

Заключающая фаза реабилитации включает в себя комплекс более сложных упражнений, направленных на восстановление координации, силы и ловкости пациента. В ежедневный курс физкультуры включаются броски и ловля мяча, передача его партнёру и т. д. После прохождения реабилитации пациенты полностью восстанавливают профессиональную и бытовую активность.

Автор статьи: Каплан Александр Сергеевич | Ортопед

Образование:

диплом по специальности «Лечебное дело» получен в 2009 году в медицинской академии им. И. М. Сеченова. В 2012 году пройдена аспирантура по специальности «Травматология и ортопедия» в Городской клинической больнице им. Боткина на кафедре травматологии, ортопедии и хирургии катастроф.

Наши авторы

Источник