Хрящи после перелома руки

Процесс восстановления костной ткани – сложный комплекс трансформаций, включающий уникальное явление – превращение мягких структур в конгломерат, по прочности сравнимый с чугуном. Это превращение, известное как костная мозоль, после перелома позволяет кости и дальше выполнять свою функцию.

Что такое костная мозоль?

Это один из этапов заживления кости после переломов, своеобразный итог процесса регенерации. Упрощенно представляет собой мультиклеточный многотканевой костный регенерат (совокупность клеток и тканей на разной стадии развития), формирующийся в месте перелома, окружающий его снаружи и проникающий вглубь. Основная функция костной мозоли – фиксация отломков в относительно неподвижном положении, создание и поддержание в участке повреждения условий для функционирования клеточных элементов.

Это один из этапов заживления кости после переломов, своеобразный итог процесса регенерации. Упрощенно представляет собой мультиклеточный многотканевой костный регенерат (совокупность клеток и тканей на разной стадии развития), формирующийся в месте перелома, окружающий его снаружи и проникающий вглубь. Основная функция костной мозоли – фиксация отломков в относительно неподвижном положении, создание и поддержание в участке повреждения условий для функционирования клеточных элементов.

Термин “костная мозоль” подразумевает образование в месте нарушения целостности кости некоторой структуры, в последствии трансформирующейся в костную ткань.

При благоприятных условиях в очаге повреждения формируется небольшой по объему регенерат, быстро превращающийся в кость. Такое заживление называется первичным. В отличие от него вторичное заживление подразумевает заживление с образованием в первичном регенерате волокнистой и хрящевой ткани. Именно это образование принято считать костной мозолью. Далее, хрящ, формирующийся в костной мозоли замещается губчатой, а потом компактной костной тканью. Так восстанавливается кость в большинстве случаев.

Как появляется костная мозоль?

Формирование костной мозоли проходит в несколько стадий.

Первая стадия. В зоне перелома создаются условия, стимулирующие пролиферацию (разрастание клеток): гематома из-за излившейся в очаг крови, застойные и отечные явления из-за расширения сосудов и выпота жидкости в межклеточное пространство. Обнаруживается фибрин. В гематому мигрируют клеточные элементы – фибробласты, эндотелиоциты, лейкоциты, моноциты. На 3-5 сутки видны признаки некроза поврежденных участков тканей.

Вторая стадия. Начинается практически одновременно в первой, но явно различима в конце 2-х суток. Характеризуется образованием грануляционной ткани, содержащей плюрипотентные клетки – клетки, способные видоизменяться в процессе “взросления” и превращаться практически в любые типы клеток организма. В зоне перелома плюрипотентные клетки считаются основным источником как хрящевой так и костной ткани. На этом этапе в очаге уже видны компоненты различных тканей – хрящеваой, костной, фибробластической, остеобластической, мезенхимальной. Длится стадия около 2-х недель, но уже к 7-м суткам в области перелома наблюдается отчетливая манжетка вокруг костных отломков.

На третьей стадии формируются сосуды кости и происходит минерализация костного регенерата. Длится от 2-х недель до 3-х месяцев.

Четвертая стадия – образование молодой костной ткани за счет выработки ее компонентов остеобластами. Длительность от 4-х месяцев до года.

Этапы формирования костной мозоли

Классическая костная мозоль. Слева-направо:

А – перелом;

В – начало формирования мозоли;

С – сформированная манжетка вокруг перелома.

Сама костная мозоль состоит из 3-х слоев:

эндостальной

интрамедиарной

периостальной.

Эндостальный и периостальный слои выполняют, преимущественно, фиксирующую роль, удерживая отломки в относительной неподвижности. Периостальный также обеспечивает трофику очага повреждения и отвечает за формирование сосудов. Интермедиарный слой возникает между двумя предыдущими, когда они уже сформировались и фиксируют фрагменты кости.

Все три слоя не отдельные виды мозоли. Это слои любой костной мозоли, независимо от ее расположения. Исключение составляют случаи первичного заживления, когда между хорошо зафиксированными отломками созданы идеальные условия для сращения – отсутствуют мертвые ткани, сохранена надкостница и сосуды, минимально изливается кровь, расстояние между отломками не превышает 1-1,5 мм, нет их компрессии. В таких случаях восстановление проходит с образованием только интермедиарной костной мозоли.

Если костная мозоль не сформировалась?

Формирование костной мозоли достаточно деликатный процесс, на который могут повлиять негативно многие факторы. То, каким образом будет регенерировать кость зависит от:

отсутствия/наличия повреждений кожных покровов и соответственно проникновения микроорганизмов в участок перелома;

полного восстановления анатомии поврежденного участка;

максимального обездвиживания фрагментов кости;

полноценного кровеобеспечения зоны перелома;

своевременности обеспечения дозированных нагрузок на поврежденный сегмент.

Если все условия соблюдены кость срастается первичным заживлением. Если же не обеспечены адекватные для заживления условия, могут развиваться осложнения:

замедленная консолидация перелома;

несросшийся перелом;

ложный сустав.

Все эти нарушения возникают, по сути, из-за неправильного образования костной мозоли.

Самыми частыми причинами при этом являются:

некачественная репозиция отломков;

неоднократные попытки устранить смещение отломков;

слишком короткий период иммобилизации или перерывы в ношении фиксирующих приспособлений;

необоснованные неоднократные смены методов лечения;

неправильно подобранные физические упражнения или несвоевременное их назначение;

чрезмерное растяжение осколков на скелетном вытяжении либо большое расстояние между ними после репозиции;

повреждение магистральных сосудов или нервов;

излишнее удаление мелких отломков при остеосинтезе;

нестабильный остеосинтез;

слишком раннее удаление металлических фиксирующих конструкций;

нагноение в месте перелома;

Среди механизмов по которым вместо полноценной костной мозоли возникают несросшиеся переломы, ложные суставы и замедленная консолидация в центре стоит замедленная трансформация грануляционной и хрящевой ткани в кость.

Замедленная консолидация

Под микроскопом на образцах не замечено нарушений их структуры – наблюдается всего лишь замедленное превращение хрящевой мозоли в костную, а на первичной мозоли отмечается недостаточная минерализация. Если негативные факторы продолжают действовать замедленная консолидация превращается в несросшийся перелом.

Несросшийся перелом

При морфологическом исследовании между костями находят прослойку фиброзной или хрящевой ткани. Отломки окружены отдельными собственными подобиями мозоли.

Ложный сустав

Диагностируют когда фрагменты костей после длительного периода неадекватного лечения или его отсутствия приобрели рентгенологически признаки сформированных самостоятельных единиц, между которыми присутствует прослойка хрящевой ткани. Края излома в ложных суставах округлены, имеют собственную кортикальную пластинку, к которой примыкает хрящ. Продолжительное существование условно подвижных частей кости приводит к возникновению между ними в хряще синовиоцитов (клеток, в норме находящихся в суставных сумках истинных суставов), которые начинают продуцировать синовиальную жидкость, придавая тем самым патологическому сочленению признаки сустава.

Что делать если мозоль не формируется?

Костная мозоль не требует лечения, поскольку считается промежуточным этапом между переломом и восстановлением. Однако, в ряде случаев даже после завершенного сращения кости остается утолщение в месте перелома. Если локализация его имеет эстетическую значимость (располагается на лице, например) или функциональную (сдавливает корешки межпозвоночных нервов при переломах позвонков), проводят коррекцию такого периостального очага.

При замедленной консолидации необходимо обеспечить качественную иммобилизацию участка перелома, чтобы костная мозоль из хрящевой стадии могла трансформироваться в кость.

При несросшемся переломе, особенно если присутствует дефект костной ткани показано хирургическое лечение. Отсутствующий участок кости восполняют ауто- или аллотрансплантантатом и фиксируют до заживления.

При ложном суставе показано оперативное вмешательство с целью удаления костной мозоли и грануляционной ткани с последующим правильным сопоставлением отломков и качественной иммобилизацией. Часто приходится в таких случаях использовать аппарат Иллизарова.

Особую сложность составляют последствия переломов костей кисти – запястных, пястных и пальцев. Выраженная сухожильная и мышечная тяга, небольшой размер костей и их совместное движение делают репозицию и фиксацию отломков особенно затруднительными. Под “совместным движением” имеется ввиду зависимость в кисти между движением всех костей ее составляющих. Переломы пальцев вообще практически всегда сопровождаются разрывами сосудов и связок. Все это препятствует полноценному образованию костной мозоли. Показана иммобилизация металлическими конструкциями.

Костная мозоль при переломе пальцев.

Слева – состояние после перелома с формированием костной мозоли. Справа – итог лечения.

Распространенную патологию – вальгусную деформацию стопы – в широких массах часто называют костной мозолью. На самом деле суть патологии заключается в деформации сустава между большим пальцем ноги и плюсневой костью к нему примыкающей. Из-за постоянного воспаления в этой области постепенно развивается периостальная реакция – пролиферация кости под надкостницей. В результате к деформации присоединяется еще и огрубевшая надкостница с костным наростом под ней. По своей морфологии вальгусная деформация не считается костной мозолью.

Физиотерапия и костная мозоль

Физиотерапия при переломах способствует предотвращению образования контрактур, спаек, нарушения функции в дальнейшем. Среди широкого спектра физиотерапевтических методов наибольшее значение при переломах имеет лечебная физкультура. На стадии костной мозоли, когда существует уверенная фиксация отломков, упражнения с дозированной нагрузкой ускоряют трансформацию костной мозоли в молодую костную ткань, способствуют ориентации костных балок соответственно направлению нагрузки, чем упрочняют структуру кости.

Различные прогревания, электрофорез, массаж и тому подобные процедуры также могут оказаться полезными, но их влияние необходимо контролировать. Так, например, широко рекомендуемое УВЧ, не имеет смысла применять в заключительной фазе лечения, а непосредственно после перелома оно может спровоцировать увеличение гематомы. В период же иммобилизации гипсовой повязкой УВЧ не проникает в достаточной мере в ткани. Это же касается электрофореза и магнитотерапии.

Источник

Нарушение целостности любой ткани в организме человека запускает процесс регенерации. Костная мозоль после перелома, которая формируется у многих пострадавших, свидетельствует о начале срастания кости. Образование нароста не является патологическим, но для некоторых больных такое явление при переломе может быть опасным, повлечь развитие осложнений.

Что такое костная мозоль и почему она образуется

Формирование костной мозоли происходит из соединительных тканей под влиянием регенеративных и обменных функций на участке, где произошел перелом кости. Область вокруг травмы значительно отекает, что свидетельствует о начале процесса «самолечения», который запускает организм. В первую неделю после перелома образуется провизорная мозоль, которая спустя время замещается остеоидной тканью, ее относят к одному из видов доброкачественных образований. В дальнейшем нарост изменяется — у некоторых людей он приобретает хрящевую структуру, у других сразу может появиться костная ткань. Весь процесс длится до года.

Специалисты используют особую классификацию для определения вида таких образований:

- наружная, или периостальная, мозоль,

- внутренняя — ее тело располагается во внутреннем пространстве кости,

- интермедиарная — ее наличие подтверждает факт, что обломки костей у пациента срослись,

- параоссальный нарост — возникает при повреждении со смещением или осложненных формах, например, при вколоченном переломе.

Если сращивание происходило с отклонениями, у пациента наблюдается утолщение и разрастание ткани в месте повреждения. Его видно на рентгеновском снимке, такая мозоль может заметно выступать на поверхности тела. Костный нарост причиняет дискомфорт человеку, сдавливает окружающие ткани, нарушает кровообращение в них, способствует развитию воспалительных реакций.

Диагностика патологии

Определить начало неправильного образования костной мозоли помогают основные признаки. Симптомы заметны специалисту визуально и определяются методами аппаратной диагностики. Некоторые признаки ощущают пациенты.

Клиническая картина:

- Сформированная на месте травмы опухоль сохраняется долго, иногда больше месяца.

- В области повреждения ощущается дискомфорт, болезненность.

- В зависимости от места расположения и вида сломанной кости ухудшается подвижность. Снижается амплитуда движений конечностей, если сломана лодыжка либо лучевая кость, или определенной области тела, например, плечевого пояса, ключицы, шейки бедра и прочих.

- Костные изменения могут быть заметны при визуальном осмотре или прощупываться, иметь вид бугра, выступающего над кожей (например, в месте, где сломана челюсть или ребро).

Особенности формирования костной мозоли, замещение обычного процесса срастания патологическим можно увидеть на рентгеновском снимке. По нему нетрудно определить, когда случилась травма.

Сформированный «правильный» нарост свидетельствует о том, что восстановление костной ткани происходит успешно.

Если изображение на рентгене выглядит как область с расплывчатыми очертаниями, напоминает по структуре облако, значит, срастание кости, формирование мозоли проходит с отклонениями, требует назначения дополнительных лечебных процедур.

Терапия

Большинству пациентов лечение костных мозолей, которые образовались в процессе сращивания переломов, не требуется. Убрать нарост необходимо, если он:

- вызывает боль,

- мешает выполнять движения,

- не эстетично выглядит.

Радикальным методом лечения является хирургическое вмешательство. Вескими показаниями к удалению нароста врачи считают:

- значительные размеры костных новообразований,

- сохранение припухлостей тканей дольше 1—1,5 месяца,

- развитие воспалительного процесса, яркими признаками которого становится повышение температуры тела, покраснения, резкая локализованная боль в травмированной зоне.

Операция проводится в условиях стационара, где больной остается на протяжении всей реабилитации. Несмотря на терапевтические цели вмешательства, оно может повлечь негативные последствия:

- дополнительное повреждение тканей,

- инфицирование,

- возобновление воспалительных процессов,

- продление восстановительного периода.

Другой вид лечения после травмы костей – физиотерапия. Методы подбирают для каждого пациента индивидуально.

Терапия обычно длится от 2 до 5 месяцев. С ее помощью безопасно и безболезненно избавиться от костной мозоли может даже ребенок или пожилой человек.

Врач может назначить один из видов лечения или составить комбинированный график процедур.

- Электрофорез. Курс запускает процесс регенерации в поврежденной области. Метод позволяет регулировать скорость обмена веществ, которые способствуют образованию «правильных» костных наростов, усиливает действие противовоспалительных лекарств, средств против отеков.

- Термотерапия. Метод основан на воздействии инфракрасного излучения. Используется для восстановления и стимуляции кровообращения, нормализации обмена веществ в костных тканях.

- Магнитотерапия. Способ регенерации поврежденных тканей, благодаря которому оказывается влияние на статическое поле человека. Терапия имеет спорную репутацию и отзывы об эффективности, поэтому целесообразность ее проведения определяет врач.

Как избежать патологических образований при восстановлении

Соблюдение основных принципов восстановительного периода, рекомендованных пациенту хирургом — залог успешного выздоровления после переломов.

- Неукоснительное выполнение всех рекомендаций и назначений медиков.

- Фиксация поврежденной кости в неподвижном положении на установленный врачом срок. Нельзя самостоятельно снимать гипс или фиксировать кость дольше периода, согласованного с хирургом.

- Отказ от повышенных физических нагрузок, особенно если они каким-либо образом отражаются на состоянии поврежденной области тела.

- Переход на питание, способствующее регенерации костей. Для повышения скорости восстановительных процессов больному назначают витаминно-минеральные комплексы.

- Посещение физиотерапевтических процедур.

Профилактика

Для профилактики осложнений, возникающих при любых видах переломов, главное — своевременно обратиться в медицинское учреждение.

Даже слабый ушиб может быть причиной перелома или трещины кости. Только врач может грамотно оказать помощь, провести диагностические процедуры, антибактериальную обработку и правильно зафиксировать поврежденную часть тела.

Чтобы избежать осложнений после появления костной мозоли, нужно соблюдать правила восстановительного периода, обязательно посещать физиопроцедуры и выполнять рекомендации доктора.

Во время лечения и восстановления недопустимо подвергать организм сильной физической нагрузке. Врач запрещает посещением бани или сауны, солярия.

Источник

Как протекает в рентгенологическом изображении процесс заживления переломов? Как известно, репаративный процесс осуществляется при помощи так называемой мозоли. Эта мозоль исходит из эндоста, самого костного вещества и периоста (эндостальная, интермедиарная и периостальная мозоль). Главная, резко преобладающая роль при заживлении, как этому научили в особенности рентгенологические наблюдения, выпадает на долю периостальной мозоли.

Развитие мозоли проходит через три стадии — соединительнотканную, остеоидную и костную. Излившаяся из разорванных сосудов кровь образует в районе перелома между отломками и осколками большую гематому. Кровь очень быстро свертывается, и в фибринозно-кровяной сгусток из костного мозга и особенно надкостницы уже в первые часы после травмы устремляется огромное количество молодых соединительнотканных элементов, нарастает количество фибробластов. В 7—10 дней все прорастает в этой первой стадии пролиферирующей соединительной тканью. Затем при нормальных условиях заживления во второй стадии происходит метапластическое превращение этой более примитивной соединительной ткани в остеоидную, на что также требуется такой же недельный или полуторанедельный срок. Раньше остеоидную мозоль без достаточного основания, главным образом из-за ее „хрящевой плотности” при ощупывании безоговорочно и принимали за хрящевую. Фактически хрящевая ткань образуется лишь в том случае, когда концы отломков трутся друг о друга, т. е. когда нет полной иммобилизации. Затем уже, в третьей стадии, остеоидная ткань пропитывается апатитами и превращается в костную. Костная мозоль вначале велика и имеет рыхлое строение, в дальнейшем же в гораздо более медленных темпах наступает фаза обратного развития этой костной мозоли, ее перестройка, уменьшение и структурная реконструкция с весьма постепенным замедленным восстановлением более или менее нормальной костной архитектоники.

Соединительнотканная и остеоидная мозоли, понятно, рентгенологически совсем не определяются. Первые признаки мозоли появляются на снимке лишь при ее обызвествлении. Время появления костной мозоли колеблется в очень широких пределах и зависит от ряда условий: от возраста, от места перелома в различных костях и в различных частях одной и той же кости, от вида степени смещения отломков, от степени отслоения надкостницы, от объема вовлечения в процесс окружающих кость мышц, от способа лечения, от осложнения течения регенеративного процесса, например инфекцией или каким-нибудь общим заболеванием и т. д. Следует полагать, что немаловажную роль играют и нервные влияния. На основании убедительных экспериментальных данных Р. М. Минина считает зависимость между явлениями регенерации костной ткани и нервной системой твердо установленной, причем она рассматривает дистрофические поражения нервной системы как преобладающий в этом отношении фактор. Открытые переломы заживают значительно медленнее закрытых. Практически важно, что раз на рентгенограммах уже появились признаки обызвествления мозоли, консервативная репозиция отломков запоздала.

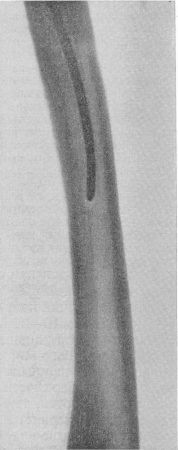

При поднадкостничных детских переломах мозоль имеет очень небольшие размеры, она окружает место перелома в виде правильной веретенообразной муфты. Первые отложения извести показываются на хорошем снимке детской кости к концу первой недели. Они имеют вид единичных нежных пятнистых бесструктурных теней, окружающих кость и располагающихся параллельно корковому слою. Между наружным слоем коркового вещества и тенью обызвествленной периостальной мозоли вначале имеется свободная полоска, соответствующая камбиальному слою надкостницы с остеобластами.

У взрослых первые нежные облаковидные очаги обызвествления появляются на рентгенограмме в среднем не раньше 3—4 недель (на 16—22-й день) после перелома. Одновременно с этим или на несколько дней раньше концы отломков несколько притупляются и контуры коркового слоя отломков становятся в области мозоли несколько неровными и смазанными, теряют свою резкую ограниченность. В дальнейшем боковые поверхности, концы и углы костей в районе перелома еще больше сглаживаются, тень мозоли становится более интенсивной и принимает очаговый зернистый характер. Затем отдельные участки сливаются и при полном обызвествлении костная мозоль приобретает характер циркулярной гомогенной массы. Постепенно тень сгущается и наступает так называемая костная консолидация на 3—4—б—8-м месяце перелома. Таким образом, костная консолидация колеблется в очень широких пределах. В течение первого года костная мозоль продолжает моделироваться, по структуре она еще не имеет слоистого строения, ясная продольная исчерченность появляется только через 11/2—2 года. Линия перелома исчезает поздно, в периоде между 4-м и 8-м месяцем; она в дальнейшем, соответственно развитию в костном веществе пояса остеосклероза, на рентгенограмме уплотняется. Эта более темная линия перелома, так называемый костный шов, может быть видна еще тогда, когда костная мозоль уже закончила свое обратное развитие, т. е. рассосалась полностью.

Отсюда видно, что целость кости при нормальных условиях восстанавливается значительно медленнее, чем это принято считать в клинике. Рентгенологические симптомы течения процесса заживления перелома сильно запаздывают по сравнению с клиническими симптомами. Это должно быть подчеркнуто для того, чтобы предостеречь клинициста от чрезмерного консерватизма; пользуясь одним только рентгенологическим контролем, клиницист рискует стать слишком сдержанным при предоставлении кости функциональной нагрузки. Уже соединительнотканная мозоль с едва заметными облачками обызвествления может с функционально-клинической точки зрения быть вполне полноценной, и не давать конечности функционировать в подобном случае — значит задерживать темпы дальнейшей нормальной эволюции и инволюции всего восстановительного процесса.

Костная мозоль в сравнительно редких случаях приобретает и узка диагностическое значение. Мозоль предоставляет рентгенологу возможность задним числом распознать нарушение целости кости, которое в остром периоде после травмы осталось клинически или рентгенологически просмотренным. Это бывает главным образом, при поднадкостничных переломах в детском возрасте, но также при трещинах и переломах малых трубчатых костей (фаланг, пястных и плюсневых костей) у взрослых. Важно, что даже линия перелома,, вначале сомнительная или вовсе невидная, иногда отчетливо выступает на снимках только-через несколько недель или месяцев после: травмы. При подобной поздней диагностике перелома на основании появления одной только-мозоли необходимо остерегаться его смешения с травматическим периоститом, — мозоль на месте перелома окружает в виде муфты всю кость, в то время как периостальный нарост возвышается над костью только в одну сторону. Отличительного распознавания требуют-также все сложные явления перестройки, о которых подробно говорится в отдельной главе (кн. 2, стр. 103).

Рис. 27. Реактивный остеосклеротический футляр вокруг металлического штифта в костномозговом канале бедренной кости, развившийся после полуторалетнего его пребывания.

Некоторые особенности представляют-процессы заживления при новых методах лечения переломов интрамедуллярным. остеосинтезом, т. е. внутрикостной фиксацией отломков металлическим штифтом, из нержавеющей стали. Идея „загвоздки” отломков при помощи металлической спицы была, высказана впервые в 1912 г. И. К. Спижарным. Эти методы применяются не только при свежих закрытых неинфицированных переломах больших трубчатых костей (бедра, плеча, костей голени и особенно предплечья), но также при открытых инфицированных переломах, замедленной консолидации, ложных суставах, реконструктивных остеотомиях и пр. Благодаря металлическому стержню достигается наилучшее сопоставление отломков и, что еще важнее, их надежное удержание. Весь процесс заживления качественно улучшается и несколько ускоряется. Штифт действует в качестве асептического инородного тела как: стимулятор восстановительных явлений.

Рентгенологическая картина репаративных процессов при применении металлических штифтов изучена Н. Н. Девятовым и под нашим руководством Н. С. Денисовым. Начальные признаки эндостальной мозоли, исходящей из костномозговых каналов отломков, появляются прежде-всего на концах костных отломков, притом на дистальном отломке раньше, чем на проксимальном. Периостальная мозоль появляется на рентгенограммах через 6—7 дней после эндостальной мозоли. Эта периостальная мозоль развивается сначала на боковых поверхностях отломков, а уж впоследствии образует циркулярную муфту. При оскольчатых переломах мозоль и здесь приобретает причудливые формы, бывает нередко избыточной, с облаковидной структурой. Обызвествление мозоли при диафизарных переломах бедра, плеча и костей предплечья чаще всего появляется в течение 2-го месяца, а к исходу 3-го месяца наступает костная консолидация. Костный шов держится долго, он исчезает через б—8 месяцев и позже, а полное обратное развитие костной мозоли заканчивается, как и без штифта, лишь через 11/2—2 года. Если на концах костных отломков вместо образования эндостальной мозоли появляется замыкательная костная пластинка, то это верный ранний симптом начала формирования псевдоартроза.

Вокруг металлического стержня внутри костномозгового канала закономерно развивается плотный цилиндрический костный футляр, или чехол (рис. 27), который лишь очень медленно, в течение многих месяцев, претерпевает обратное развитие после удаления металлического стержня. Иногда над шляпкой гвоздя, торчащего вне кости (например, над и внутри от области большого вертела бедра), возникает реактивное обызвествление и даже окостенение мягких тканей, вероятнее всего, вытесненного костного мозга, в виде гриба.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник