Хирургическая стоматология перелом верхней челюсти

Перелом верхней челюсти – повреждение кости с нарушением ее целостности. При всех типах переломов верхней челюсти возникает отек мягких тканей околоротовой зоны. На коже лица обычно определяются ссадины, рваные раны. Высота лица удлиняется, горизонтальные параметры уплощаются. Локализация костных выступов, кровоизлияний соответствует уровню повреждения. Прикус нарушен. Мягкое небо смещается вниз. Постановка диагноза перелом верхней челюсти базируется на основании жалоб пациента, клинического осмотра, результатов КТ. До оказания специализированной помощи проводится временная иммобилизация. Основным методом лечения является остеосинтез титановыми минипластинами.

Общие сведения

Перелом верхней челюсти – патологическое состояние, возникающие при нарушении анатомической целостности кости. В 1901 году французский врач Rene Le Fort предложил наиболее полную классификацию переломов верхней челюсти. Переломы верхней челюсти составляют около 4% от всего числа повреждений челюстно-лицевой области. В превалирующем большинстве случаев пациентами становятся мужчины. Наиболее часто в стоматологии диагностируются средние переломы верхней челюсти (44%), сопровождающиеся разрывом слизистой и кровотечением. Закрытые переломы встречаются крайне редко. В 15 % случаев наблюдаются не изолированные, а сочетанные повреждения, при которых нарушение целостности определяют и в окружающих тканях.

Перелом верхней челюсти

Причины

Лицевой скелет состоит из 3 парных вертикальных комплексов – скуловерхнечелюстного, носоверхнечелюстного и крыловерхнечелюстного и одной непарной срединной перегородочносошниковой опоры. Между вертикальными линиями в горизонтальном направлении проходят альвеолярный отросток, орбита, надбровные дуги, которые совместно усиливают лицевой скелет. В результате высокоэнергетических повреждений (удар тяжелым предметом в лицо, падение, в случае ДТП) развиваются прогиб и коллапс этих поддерживающих структур, вследствие чего возникает перелом верхней челюсти.

Траектория перемещения отломанных фрагментов при переломе верхней челюсти зависит от травмирующей силы, места крепления жевательных мышц, площади отломка. Кзади поврежденный фрагмент смещается под воздействием кинетической энергии удара, вниз – в результате тяги мышц. Медиальные крыловидные мышцы способствуют неравномерному перемещению отломков в направлении книзу, вследствие чего задние фрагменты смещаются больше передних.

Классификация

Переломы верхней челюсти разделяют на 3 группы:

- Ле Фор 1 – нижний перелом верхней челюсти. Возникает при повреждении верхней губы в момент, когда челюсти разомкнуты. При этом альвеолярный отросток лишается опоры и остается открытым, в результате чего при ударе наблюдается отделение нижней части верхней челюсти от ее тела. Нарушение целостности выявляют и в участке нижних стенок гайморовых синусов.

- Ле Фор 2 – средний перелом верхней челюсти. Основная причина – сильный прямой удар в участок носовых костей при сомкнутых челюстях. Также 2 тип перелома верхней челюсти может возникнуть при отраженном повреждении подбородка, когда травмирующая сила передается на верхнюю челюсть через нижние зубы. При этом происходит отделение массива, включающего верхнечелюстную кость и кости носа.

- Ле Фор 3 – верхний перелом верхней челюсти. Возникает при травмировании участка орбиты или при косом ударе относительно вертикальных анатомических структур лицевого скелета. Поврежденный верхнечелюстно-скуловой комплекс отделяется от костей черепа. У пациентов присутствует характерная неврологическая симптоматика.

Симптомы переломов верхней челюсти

У пациентов с 3 типом перелома верхней челюсти выявляют припухлость верхней губы, нарушение носового дыхания. Основные жалобы сводятся к болезненности в участке травмированной челюсти, нарастании болевого синдрома при смыкании зубов. Если смещения отломка при переломе верхней челюсти нет – фиссурно-бугорковый контакт в норме. В результате перемещения поврежденного дистального участка вниз пациент указывает на наличие стороннего тела в горле. В зависимости от траектории смещения отломка может наблюдаться нарушение смыкания зубов в сагиттальной, трансверзальной или вертикальной плоскостях.

При переломе верхней челюсти по 2 типу кровоизлияние локализуется в тканях вокруг орбиты, в результате чего возникают хемоз, экзофтальм. Горизонтальные параметры лица уплощаются, вертикальные удлиняются. При сжатии зубов усиливается болезненность. При 2 типе перелома верхней челюсти снижается обоняние, появляется слезотечение. Язычок мягкого неба дислоцируется вниз.

Перелом верхней челюсти по типу Ле Фор 1 сочетается с повреждением костей основания черепа. У пациентов наблюдается выраженный отек тканей. Кровью пропитываются конъюнктива, склера, ткани периорбитального участка. Смещение язычка мягкого неба книзу вызывает першение в горле, тошноту. Дислокация кзади верхней челюсти может привести к механической асфиксии вследствие перекрытия дыхательных путей. При повреждении зрительного и глазодвигательного нервов нарушается зрение, может развиться косоглазие.

Диагностика

При внеротовом осмотре пациентов с 3 типом перелома верхней челюсти выявляют нарушение целостности скулоальвеолярных гребней: отек тканей, ссадины, увеличение вертикальных параметров лица. На границе перехода неподвижной слизистой альвеолярного отростка в подвижную, а также на твердом небе диагностируют кровоизлияния. Смещение поврежденных отделов при переломе верхней челюсти приводит к разрыву слизистой. Дислокация заднего фрагмента вниз является причиной удлинения мягкого неба.

В ходе пальпаторного обследования на альвеолярном отростке определяют неровности, западения. При надавливании на крючки крыловидных отростков пациент ощущает болезненность в зоне, соответствующей линии перелома верхней челюсти. Чаще наблюдается дизокклюзия в переднем участке, реже диагностируют патологии прикуса по трансверзали и сагиттали. Касание кончиком зонда слизистой оболочки альвеолярного отростка пациент не ощущает, что говорит о потере болевой чувствительности. На КТ при переломе верхней челюсти 3 типа выявляют участки нарушения целостности в зонах грушевидной апертуры и скулоальвеолярных гребней, снижение прозрачности гайморовых синусов.

При переломе верхней челюсти по 2 типу симптом очков положительный – периорбитальная зона сразу после повреждения пропитывается кровью. Наблюдаются хемоз, экзофтальм, слезотечение. Болевая чувствительность кожи в участках, соответствующих уровню повреждения, снижена. В переднем отделе, как правило, дизокклюзия. В ходе пальпаторного обследования врач-стоматолог определяет подвижность верхнечелюстной кости на границе с глазницей, в участке скулоальвеолярного гребня, а также в области шва, соединяющего лобную кость с верхней челюстью. Эти же изменения удается диагностировать при проведении рентгенографического исследования.

При переломе верхней челюсти по 1 типу наблюдаются диплопия, хемоз, экзофтальм, субконъюнктивальные геморрагии, отек век. Если пациент лежит, выявляют энофтальм. В сидячем положении диплопия усиливается, при смыкании зубов уменьшается. Пальпаторно при верхнем переломе верхней челюсти удается выявить неровность в участках лобноверхнечелюстного, а также скулолобного швов, скуловой дуги. Проба нагрузки положительная. На компьютерной томографии обнаруживают нарушение целостности в участке корня носа, скуловой дуги, лобно-скулового шва, клиновидной кости. Диагностическим тестом, определяющим наличие ринореи, является проба носового платка. После высыхания структура ткани, пропитанной ликвором, остается неизменной. Если платок стал жестким, значит, ликвореи нет, с носовых ходов выделяется серозное содержимое.

Дифференцировать перелом верхней челюсти необходимо с другими повреждениями костей челюстно-лицевого скелета. Все пациенты должны быть обследованы челюстно-лицевым хирургом, а также невропатологом. При повреждении гайморовых пазух, зрительного нерва, костей черепа лечение проводят совместно с нейрохирургом, реаниматологом, офтальмологом, оториноларингологом.

Лечение переломов верхней челюсти

Лечение переломов верхней челюсти состоит из этапов репозиции, фиксации отломков, иммобилизации кости. При транспортировании пациента в специализированное учреждение на лобную кость и подбородок накладывают бинтовые повязки для обеспечения временной фиксации челюстно-лицевого комплекса. Краниофасциальное крепление при переломе верхней челюсти подразумевает использование назубных шин вместе с подковообразной скобой, которую устанавливают в области лобной кости.

При хирургическом способе лечения переломов верхней челюсти производят репозицию поврежденных отломков с их последующей фиксацией к здоровым костям лицевого скелета. Наиболее распространенным способом остеосинтеза является использование проволочных швов и титановых минипластин, соединяющих поврежденные и неподвижные кости челюстно-лицевого участка. При переломах верхней челюсти по 2 и 3 типам титановый винт вводят в скуловую кость, так как именно эта кость является близлежащей опорой для поврежденного отломка.

Доступ производят по переходной складке в проекции перелома верхней челюсти. Отслаивают слизисто-надкостничный лоскут, скелетируя фрагменты кости. Титановые винты вкручивают в скуловую кость и в альвеолярный отросток между большими коренными зубами под углом 90 градусов к линии перелома. После выполнения репозиции отломков винты соединяют между собой с помощью титановой проволоки, концы которой скручивают. После укладки слизисто-надкостничного лоскута рану ушивают.

При переломе верхней челюсти по 3 типу разрез делают по линии наружного края орбиты. Отслаивают лоскут в участке скулового отростка лобной кости, вводят титановый винт. Лигатуру проводят вокруг головки минипластины и под скуловой костью, выводят в преддверье ротовой полости между молярами, где фиксируют к головке второго вкрученного винта. При своевременно начатом лечении перелома верхней челюсти прогноз благоприятный. Формирование костной мозоли происходит в течение 2 месяцев. Посттравматические отеки рассасываются на протяжении 7 дней, субконъюнктивальные геморрагии удерживаются несколько недель. При позднем обращении возникает неправильное сращение отломков. В таком случае нужно проводить репозицию фрагментов кости после возобновления линии перелома верхней челюсти.

Источник

Обновлено 24 апреля 2019 г.

Общая информация о переломе верхней челюсти

Перелом верхней челюсти – это различной степени тяжести нарушение целостности кости верхней челюсти по тем или иным причинам.

Более чем в половине случаев подобных травм, перелом верхней челюсти возникает в результате механического воздействия на челюстно-лицевую область (удар, авария, занятия спортом, падение, огнестрельное ранение и т.п.).

Чем выше проходит линия перелома, и чем большая часть кости верхней челюсти отделяется от кости черепа, тем тяжелее состояние пострадавшего и сильнее вероятность возможных осложнений.

Перелом верхней челюсти

Перелом верхней челюсти – это довольно опасная травма, которая может привести к развитию таких осложнений, как сотрясение мозга, менингит, остеомиелит и т.д.

Виды, формы и признаки перелома верхней челюсти

По аналогии с любыми другими переломами выделяются следующие разновидности перелома верхней челюсти:

- Полный перелом верхней челюсти – со смещением отломков челюсти (вниз, внутрь или в стороны), которые по своему характеру могут быть поперечными, косыми и зигзагообразными

- Неполный перелом верхней челюсти – без смещения отломков челюсти

- Открытый перелом верхней челюсти – с повреждением и нарушением целостности мягких тканей лица в области перелома, сопровождающимся травмами кожного покрова лица и кровотечением

- Закрытый перелом верхней челюсти – без нарушения целостности мягких тканей лица

Специфическая классификация с учетом строения верхней челюсти и характера травмы делит переломы верхней челюсти на три типа.

Перелом верхней челюсти первого типа

Для этой разновидности перелома характерен перелом тела верхней челюсти под сводом твердого неба по линии вдоль основания альвеолярного отростка челюсти. Перелом такого типа, как правило, сопровождается отломом дна гайморовой пазухи и нередко вызывает перелом перегородки носа.

Основные симптомы подобного перелома:

- Деформация очертаний лица: отеки и припухлости мягких тканей губ, щек, носогубных складок и т.д.

- Возможно кровотечение в области преддверия полости рта (между губами и зубами)

Перелом верхней челюсти второго типа

При данной разновидности перелома наблюдается отрыв части верхней челюсти вместе с носовыми костями от основания черепа. Линия перелома в данном случае проходит через переносицу, внутреннюю стенку глазницы и перегородку носа, осложняясь в ряде случаев также и переломом основания черепа.

Основные симптомы перелома подобного типа:

- Онемение кожи средней части лица (под глазами, на крыльях носа, на верхней губе)

- Обильное слюноотделение

- Снижение или полная потеря обоняния

- Отечности и гематомы в мягких тканях под глазами (в области нижнего века или внутренних уголков глаз)

- Кровотечение из носа

- На рентгеновском снимке наблюдаются нарушения в структуре кости в области переносицы

Перелом верхней челюсти третьего типа

Для данного типа перелома характерен полный отрыв верхней челюсти вместе с костями носа и скулы по линии внутренней стенки глазницы и скуловой дуги. Такой перелом верхней челюсти практически всегда сопровождается переломом основания черепа.

Основные признаки данного типа перелома:

- Существенные затруднения при открывании рта

- Нарушение функций зрения

- Заметные искажения формы лица

- Появление очкообразных гематом вокруг глазниц

- Аномальное расширение глазной щели и смещение глазных яблок вниз

Симптомы перелома верхней челюсти

Для любого типа перелома верхней челюсти характерны общие симптомы:

- Сильная боль в области травмы, особенно при смыкании зубов

- Подвижность отломка челюсти и сильные болевые ощущения при прощупывании области травмы

- Кровоизлияния и гематомы в области глазниц

- Нарушение ряда важнейших функций: дыхательной, речевой, жевательной

- Нарушение прикуса

- Общее недомогание и тошнота

Кроме того, многие переломы верхней челюсти сопровождаются таким осложнением, как сотрясение головного мозга.

Лечение перелома верхней челюсти

Перелом верхней челюсти, как правило, диагностируется по ряду внешних признаков, а также с помощью пальпации в области травмы.

Более точный диагноз и клиническую картину может показать лишь рентгенограмма, которая обязательно проводится в случае подобных травм.

Прежде, чем пациент с травмой верхней челюсти получит квалифицированную помощь в медицинском учреждении, ему обязательно должна быть оказана первая помощь, которая заключается в следующем:

- Устранить дыхательную недостаточность в случае нарушения дыхания, для чего при необходимости освободить полость рта от мешающих дыханию инородных тел

- Обездвижить челюсть с помощью теменно-подбородочной повязки

- Остановить возможное кровотечение

- Наложить холодный компресс на место травмы

- Зафиксировать язык, если наблюдается его западание

- По возможности провести обезболивание с помощью доступных препаратов

- Обеспечить состояние покоя для будущей транспортировке пострадавшего в больницу

После получения первой помощи пострадавший с переломом верхней челюсти должен быть как можно быстрее транспортирован в ближайшую больницу, где он получит квалифицированную медицинскую помощь.

Транспортировка пострадавшего производится либо лежа на боку, либо лицом вниз.

Квалифицированная врачебная помощь в условиях больницы при переломе верхней челюсти включает в себя следующие процедуры:

- Обработка области травмы

- Обеспечение нормального выполнения дыхательных функций (для чего в случае необходимости проводится трахеотомия)

- Совмещение отломков костей челюсти под местным обезболиванием

- Надежная фиксация отломков костей челюсти посредством шинирования, а также (в случае необходимости) с помощью специальных конструкций (спиц, пластин, внеротовых конструкций)

- Антимикробная и общеукрепляющая терапия для предотвращения разного рода осложнений в области перелома

После окончания лечения обязательно проводится курс механотерапии и лечебной гимнастики для восстановления нормального функционирования жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава.

Полезная статья?

Сохрани, чтобы не потерять!

Отказ от ответственности: Этот материал не предназначен для обеспечения диагностики, лечения или медицинских советов. Информация предоставлена только в информационных целях. Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом о любых медицинских и связанных со здоровьем диагнозах и методах лечения. Данная информация не должна рассматриваться в качестве замены консультации с врачом.

Посмотрите стоматологии Москвы

Источник

Анатомические особенности верхней челюсти, от которых в значительной степени зависит клиническая картина ее переломов, описаны в главе «Операции на верхней челюсти».

Плоскости неогнестрельных переломов верхней челюсти проходят по местам наименьшей прочности и поэтому имеют более или менее типичное направление. Огнестрельные переломы, по понятным причинам, зависят главным образом от траектории движения ранящего снаряда.

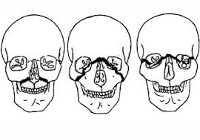

Клинические наблюдения, подтвержденные экспериментальным исследованием Le Fort (1901), указывают на то, что неогнестрельные переломы верхней челюсти, как правило, проходят по типичным местам (рис. 314). Наиболее легкие переломы проходят через основания грушевидных отверстий, по дну верхнечелюстных пазух, над альвеолярным отростком.

Тяжело протекают переломы, проходящие через носовые кости, внутреннюю боковую стенку и дно глазницы, по скуло-верхнечелюстному шву. Эти переломы нередко сопровождаются сотрясением головного мозга, кровоизлияниями в клетчатку глазницы, что утяжеляет клиническую картину. Наиболее тяжелую клиническую картину приходится наблюдать при переломах, сопровождающихся отрывом костей лицевого скелета от костей мозгового черепа.

Основными признаками переломов верхней челюсти являются нарушение прикуса и подвижность отломков. Данные рентгенологического обследования являются вспомогательными, так как наложение многих линий сложных контуров костей черепа затрудняет распознавание места перелома. При наиболее тяжелых переломах нарушается форма лица, что обусловлено смещением книзу и кзади верхней челюсти и окружающих ее мягких тканей.

На верхнюю челюсть жевательные мышцы не оказывают влияния; что же касается мимических мышц, то они практически не могут повлиять на смещение отломков. Основное значение в направлении и степени смещения отломков имеет сама травма (направление и сила удара, характер ранящего предмета и т. д.). Поэтому при выборе способа лечения здесь не приходится принимать меры противодействия мышечной тяге.

Переломы верхней челюсти неогнестрельного и особенно огнестрельного происхождения в большинстве случаев сопровождаются повреждением сте-

Рис. 314. Типичные линии переломов верхней че-

люсти по Лефору.

а – вид спереди; б – вид сбоку.

нок верхнечелюстной пазухи и кровоизлиянием в нее. Присутствие в пазухе крови еще не означает, что обязательно разовьется травматический гайморит, и поэтому не является показанием к обязательной гайморотомии. В то же время при проникающих огнестрельных ранениях верхней челюсти в ходе хирургической обработки необходимо делать широкое соустье с полостью носа и очищать пазуху от крови, инородных тел и всех внедрившихся в нее осколков кости. Их оставление в полости, как правило, влечет за собой развитие травматического гайморита и даже остеомиелита челюсти.

Закрепление отломков верхней челюсти в анатомически правильном положении может быть осуществлено ортопедическими и хирургическими методами. Большая заслуга в разработке ортопедических транспортных и стационарных средств лечения переломов верхней челюсти принадлежит Я. М. Збар- жу (1965). В настоящем руководстве остановимся лишь на рассмотрении оперативных способов.

С одной стороны, все оперативные методы вправления и закрепления отломков верхней челюсти имеют принципиальное сходство, так как предусматривают фиксацию поврежденных отделов к неповрежденным, но, с другой стороны, применение любого из известных способов требует строго индивидуального подхода, в каждом отдельном случае, поскольку не бывает двух абсолютно одинаковых повреждений.

Вправление отломков верхней челюсти производят руками, помогая мобилизовать вколоченные фрагменты различными инструментами. При этом иммобилизацию осуществляют немедленно, сразу после вправления. Имеет большое распространение и метод эластического вытяжения, позволяющий достичь идеальной репозиции отломков в анатомически правильное положение в течение нескольких дней. В этом случае фиксацию осуществляют только после достижения искомого взаимоотношения фрагментов. Возможно и сочетание этих двух способов; когда после неполного ручного вправления устанавливают эластическое вытяжение, позволяющее получить наилучший окончательный результат лечения.

Рис. 315. Фиксация отломков при переломах верхней челюсти с помощью спиц Киршнера по

М. А. Макиенко.

Рис. 316. Подвешивание верхней челюсти к скуловому отростку лобной кости по Т. В. Чернятиной

и О. А. Свистунову.

Повреждения верхней челюсти очень часто сочетаются с повреждением скуловой кости. В таких случаях прежде всего следует вправить скуловую кость и только после этого приступить к вправлению отломков верхней челюсти.

Вопрос о выборе способа анестезии решается строго индивидуально и зависит от тяжести повреждения и общего состояния пострадавшего.

Наиболее простым и надежным методом фиксации поврежденной верхней челюсти является костный шов. Но он показан только в тех случаях, когда отломки челюсти удается хорошо сопоставить, а их подвижность не оставляет надежды на возможность удержания ортопедическими аппаратами. Накладывают костный шов по общехирургическим правилам. В качестве шовного материала используют проволоку из нержавеющих немагнитных сплавов (титан, Виталий, тантал) или полиамидную жилку диаметром 0,4-0,5 мм. Поскольку на репонированные отломки верхней челюсти могут оказывать воздействие только мимические мышцы, при небольшом смещении фрагментов их достаточно соединить хромированным кетгутом. Оперативный доступ избирается в зависимости от локализации перелома: он может быть как внеротовым, так и внутриротовым.

Способ М. А. Макиенко заключается в прикреплении поврежденных участков костей лицевого скелета к неповрежденным спицами Киршнера, вводимыми через мягкие ткани без их рассечения.

Автор рекомендует под проводниковой анестезией репонировать отломки, сделать межчелюстное лигатурное связывание, которое позволяет удерживать поврежденные части скелета в правильном положении до скрепления их спицами. Для надежности фиксации вводят не 1, а 2-3 спицы (рис. 315). Избыток спицы скусывают и конец ее погружают в ткани. Лигатурное связывание зубов оставляют на 2-3 дня и дополнительно еще накладывают поддерживающую бинтовую повязку или «пращу» Померанцевой-Урбанской. Через 2 нед постепенно переводят больного на общий стол.

Переломы верхней челюсти многооскольчатые, и поэтому далеко не всегда удается сопоставить фрагменты в прежнее положение. Это обстоятельство вынуждает нередко прибегать к «подвешиванию» поврежденных нижних отделов к неповрежденным верхним или даже к лобной кости.

Лобно-челюстной остеосинтез, .предложенный Т. В. Чернятиной и О. А. Свистуновым (рис. 316), заключается в подвешивании поврежденных участков верхней челюсти к скуловому отростку лобной кости. Под местной инфильтрационной анестезией рассекают кожные покровы над наружным краем орбиты, который затем обнажают, и бором проделывают в нем отверстие, отступя от края на 4-5 мм. Затем также под местной анестезией рассекают слизистую оболочку полости рта на стороне повреждения по переходной складке от клыка до II моляра, обнажают луночково-скуловой гребешок и в нем также просверливают отверстие: Проводят проволоку, пригодную для наложения костного шва, длиной 15 см через отверстие в скуловом отростке лобной кости и далее в сдвоенном виде иглой Костечка или кровоостанавливающим зажимом через туннель в мягких тканях в сделанный ранее разрез слизистой оболочки. После проведения одного из концов через отверстие в луночково-альвеолярном гребне концы проволоки соединяют и скручивают, следя за тем, чтобы нижний поврежденный отдел верхней челюсти встал в нормальное анатомическое положение. При многооскольчатых переломах, если не соблюдать осторожность, можно легко перетянуть и сместить нижний отдел вверх, что приведет к неправильному сращению, деформации верхней челюсти, нарушению прикуса. Рану кожных покровов и слизистой оболочки зашивают.

Способ Федершпиля заключается в сочетании ортопедического и хирургического методов. Накладывают назубную проволочную шину на зубы верхней челюсти и прикрепляют к ней проволоку, которую проводят через толстую иглу для инъекций, введенную снаружи с двух сторон через кожу лица, мягкие ткани и слизистую оболочку полости рта на уровне вторых верхних премоляров. Иглы извлекают и снимают с проволоки. На голову надевают гипсовую шапочку, в которую вмонтированы зацепные петли. Свободные концы проволоки подтягивают, соблюдая осторожность (при чрезмерном натяжении можно излишне сместить нижний отдел верхней челюсти вверх!) и укрепляют на этих петлях. Операцию производят под местной анестезией. Ю. Галмош (1971) предлагает специальную опорную головную повязку типа стандартной шапочки Я. М. Збаржа, в которую заранее вмонтированы для этих целей крючки.

Способ Адамса (W. Adams) предусматривает соединение назубной проволочной шины, наложенной на зубы верхней челюсти, с неповрежденными костями лицевого скелета или скуловыми отростками лобной кости. Этим больной избавляется от гипсовой шапочки, и фиксация более надежна.

К- Анастасов считает, что назубную шину надежнее фиксировать к лоб- но’й кости по Kufner, когда точкой опоры служит винт, вворачиваемый в лобную кость строго по средней линии (выше лобных пазух).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Збарж Я. М. Переломы верхней челюсти и их лечение.- Л., 1965, 128 с.

Макиенко М. А. Остеосинтез переломов верхней челюсти металлическими спицами Киршнера без разреза мягких тканей.- Стоматология, 1962, № 3, с. 49-52.

Чернятина Т. В., Свистунов О. А. Лобно-височный остеосинтез при переломах верхней челюсти.- Стоматология, 1965, № 6, с. 51 – 52.

(Galmos J.) Галмош Ю. Травматология челюстно-лицевого скелета: Пер. со словацк.- Братислава, 1975, 358 с.

Кавракиров В. и Анастасов К- Оперативни Методы в лицево-челюстната хирургия. София, 1981, 211 с.

Источник: ПОД РЕДАКЦИЕЙ ПРОФ. Н. М. АЛЕКСАНДРОВА, «КЛИНИЧЕСКАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ» 1985

А так же в разделе « Глава 23 ОПЕРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ »

- УСТРАНЕНИЕ РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ И КОНТРАКТУР ШЕИ ОДНИМ СТЕБЛЕМ

- ПЛАСТИКА ДВУМЯ ФИЛАТОВСКИМИ СТЕБЛЯМИ С КОЖНО-ЖИРОВЫМИ ЛОСКУТАМИ МЕЖДУ МЕДИАЛЬНЫМИ НОЖКАМИ

- УСТРАНЕНИЕ РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ШЕИ СВОБОДНОЙ ПЕРЕСАДКОЙ КОЖИ

- СВОБОДНАЯ ПЕРЕСАДКА КОЖИ НА ГРАНУЛИРУЮЩИЕ РАНЫ ШЕИ

- ОДНОЭТАПНАЯ СВОБОДНАЯ ПЕРЕСАДКА КОЖИ ПРИ УСТРАНЕНИИ РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ШЕИ

- ДВУХЭТАПНАЯ (ОТСРОЧЕННАЯ) СВОБОДНАЯ ПЕРЕСАДКА КОЖИ ПРИ УСТРАНЕНИИ РУБЦОВЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ШЕИ

- ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ СВОБОДНОЙ ПЕРЕСАДКЕ КОЖИ НА ШЕЮ

- Глава 24 ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Источник