Характеристика переломов

Переломы костей — это сложные и тяжелые повреждения, когда происходит частичное или полное нарушение целостности костей, вызванное быстродействующим насилием. Практически всегда при -переломах костей повреждаются и близлежащие мягкие ткани — надкостница, мышцы, нервные стволы, кровеносные сосуды. Это и относит переломы костей к наиболее тяжелым травмам.

Осложнения и признаки переломов

1. Боль. Боль появляется в момент перелома кости, может продолжаться различные сроки и быть разной интенсивности. Боли бывают интенсивными при травмировании тканей и нервных стволов костными осколками, при развитии больших гематом они усиливаются во время движения и уменьшаются при покое.

При осторожном ощупывании отмечается сильная боль, локализирующаяся по линии перелома. Этот признак нередко облегчает диагноз при отсутствии других симптомов перелома и трещинах кости. Например, он очень важен при переломах костей, глубоко укрытых мягкими тканями и не дающих большого смещения отломков в связи с удержанием их в нормальном положении соседней неповрежденной костью (трещины и переломы ребер, малоберцовой кости и др.).

2. Деформация места перелома. Смещение костных отломков при переломе влечет за собой деформацию места перелома, которая легче выявляется при сравнительном осмотре поврежденной и здоровой конечности. Обычно отмечается искривление, утолщение, изменение формы поврежденной области. Деформации при разных локализациях переломов различны, они в значительной степени определяются характером смещения костных отломков.

3. Нарушение функции. Этот симптом в разлив- ной степени отмечается при всех переломах. При некоторых из них (например, вколоченные переломы) он слабо выражен, а при переломах костей конечностей со смещением — обычно настолько резко, что попытки к движению конечности вызывает резкие боли и появление ненормальной подвижности.

4. Ненормальная подвижность. Появление подвижности на протяжении кости является характерным признаком перелома. Этот симптом бывает слабо выражен при переломе плоских и коротких костей и наоборот, хорошо заметен при переломе длинных трубчатых костей. При вколоченных переломах он не отмечается.

5. Укорочение конечности. Смещение костных отломков при переломе развивающееся в результате тяги спастически сокращающихся мышц, приводит к укорочению конечности, которое определяется сравнительным измерением здоровой и пострадавшей конечности.

6. Костный хруст (крепитация). Проявляется при смещении костных отломков по отношению друг к другу. Выявляется обычно при пальпации, перекладывании пострадавшего, при попытках к движению, при наложении повязки, шинировании.

Диагноз перелома в типичных случаях, т. е. при наличии всех перечисленных симптомов, бывает прост, однако у ряда больных при отсутствии некоторых симптомов он может представлять значительную трудность.

Первая медицинская помощь при переломах

Первая помощь при переломах является началом их лечения, так как предупреждает такие осложнения, как шок, кровотечение, инфекцию. Если у пострадавшего имеются явления травматического шока, необходимо срочно предпринять первичные противошоковые мероприятия (см. ниже), а затем уже наложить повязку. Если же у пострадавшего при открытом переломе имеется артериальное кровотечение, следует наложить кровоостанавливающий жгут.

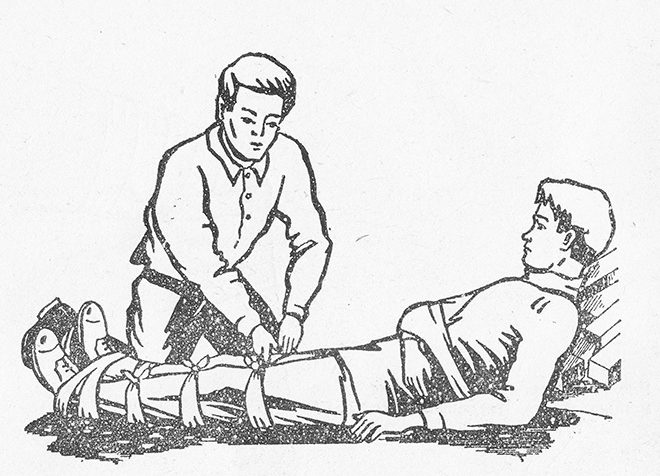

Самое важное при оказании первой помощи при переломах заключается в своевременной и правильной иммобилизации пострадавшей конечности.

Иммобилизация, т. е. создание полного покоя и неподвижности поврежденной конечности или других частей тела, имеет следующие цели:

— ослабление болевых ощущений пострадавшего и тем самым уменьшение вероятности развития травматического шока;

— уменьшение опасности возникновения и развития раневой инфекции при открытых переломах, так как создаваемый иммобилизацией покой раны повышает сопротивляемость организма и тканей к возбудителям инфекции, попавшим в рану;

— уменьшение опасности возникновения дополнительных повреждений мягких тканей и внутренних органов;

— создание благоприятных условий для срастания переломов. Опыт показывает, что замедленное срастание переломов чаще всего объясняется неудовлетворительной или плохой иммобилизацией.

Транспортная иммобилизация осуществляется при помощи шин. Транспортными шинами называются приспособления, применяемые для создания неподвижности (иммобилизации) и покоя поврежденной или больной части тела. На время транспортировки шина является составной частью шинной повязки, которая состоит из самой шины, подкладываемого под шину материала и фиксирующей шину повязки. Наложение шинной повязки называется шинизацией.

Шины изготовляются из твердого материала, прочного и эластичного. Хотя транспортная иммобилизация обеспечивает лишь временную иммобилизацию, однако она имеет большое значение непосредственно для жизни пострадавшего, а также и для дальнейшего лечения повреждения. В качестве подстилочного материала обычно используются серая вата или ватно-марлевые подушечки. В качестве подручного материала можно использовать чистую ветошь, мох, лен, траву и т. д.

Прибинтовать шину (фиксировать) можно марлевыми бинтами. При необходимости можно использовать косынки, ремни, полотенца.

При наличии могут использоваться стандартные лестничные шины Крамера, сетчатые шины Эсмарха, деревянная шина Дитерихса, современные пластмассовые, резиновые надувные шины и т. д.

Чаще всего в очагах бедствий при оказании первой помощи изготавливаются шины из подручного материала — доски, палки, лопаты, ветви деревьев, прутья, фанера, картон и т. д.

Источник

Перелом – это травма, при которой происходит повреждение костной ткани. При этом прочность кости оказывается ниже, чем сила воздействующего фактора. Существует классификация переломов, которая помогает врачам точно поставить диагноз и назначить правильное лечение.

Переломы и их симптоматика

Симптомы варьируются в зависимости от типа перелома. Например, при травме позвоночника болевой синдром может появиться не в месте удара, а в нижних конечностях. Травма со смещением всегда приводит к появлению деформации и нетипичной подвижности. Большинство переломов сопровождаются сильным непрекращающимся со временем болевым синдромом, появлением отечности, покраснения, синюшности кожи в месте травмы, образованием гематом. При травмировании конечности утратятся её опорная и двигательная функции.

Открытый перелом легко распознать по открытой кровоточащей ране, часто с торчащими из нее обломками костей. При закрытом отломки кости могут выпирать сквозь кожу, не пробивая её. Травма ребер всегда сопровождается затрудненным дыханием, болезненностью, кашлем, иногда – кровохарканием. Перелом со смещением всегда вызывает заметную деформацию кости, если повреждена конечность, она может показаться длиннее или короче нормальной.

Зависимость травмы от возраста

Структура костей ребёнка более гибкая и не такая прочная, как у взрослых, из-за чего их опорно-двигательный аппарат более уязвим к травмам. Кроме того, повышенный риск травмы у детей связан с высокой активностью и недостаточными навыками самосохранения. У пожилых людей в процессе возрастных изменений из костной ткани вымываются соли кальция, из-за чего скелет также становится более хрупким. Кроме того, ухудшенное в силу возраста кровообращение может приводить к ухудшению равновесия, головокружениям, повышая риск падения.

У зрелых людей риск травмы связан с сезонными погодными условиями, физическим трудом, спортивной деятельностью.

Основные симптомы

Почти все виды переломов имеют сходную, довольно яркую клиническуюкартину. Признаки могут варьироваться в зависимости от разных факторов, но выделяют общие симптомы повреждения костной ткани: сильная боль, не проходящая со временем, покраснение, отек, образование гематом, синюшность кожи в месте травмы.

Некоторые из этих симптомов являются абсолютными признаками перелома, некоторые – относительными. Преобладание тех или иных признаков зависит от типа травмы.

Классификация переломов костей

Для упрощения работы медицинских работников существует классификация переломов костей. Повреждения отличаются по разным факторам, включая форму и размещение обломков кости, а также причину травмы.

Причины травмы

В зависимости от причины повреждения переломы бывают патологическими или травматическими. Среди патологических выделяют следующие разновидности:

- Истончение костей после хирургического вмешательства.

- Наличие хронических патологий.

- Остеопороз.

- Кисты костей.

- Наличие опухолей.

Травматические повреждения делятся на прямые и непрямые. К прямым относят любые травмы, при которых место воздействия на ткани совпадает с местом нарушения целостности кости. В противном случае перелом называется непрямым.

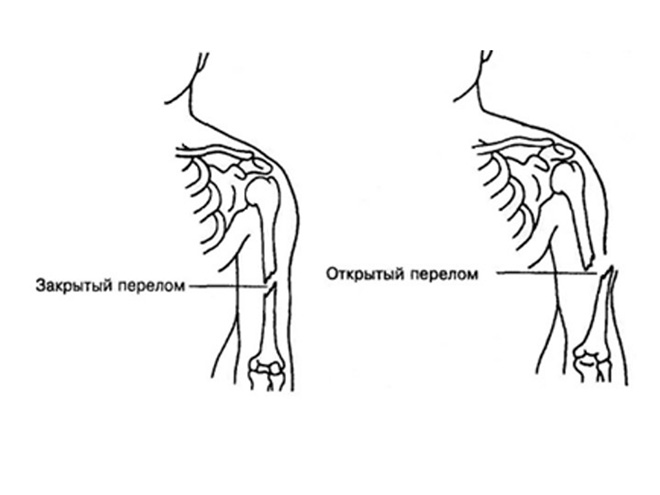

Сообщение отломков кости

В зависимости от расположения отломков костей, различают 2 вида переломов. Если целостность мягких тканей нарушена, перелом называется открытым. Если таких повреждений нет – закрытым.

Открытые переломы, в свою очередь, подразделяют на первичные и вторичные. В первом случае повреждение мягких тканей образуется в момент травмы. Вторичный возникает, когда обломки кости травмируют кожу, пробивая её и образуя рану.

Закрытые переломы делятся на следующие типы:

- Комбинированный. Характеризуется возможным наличием повреждений висцеральных органов.

- Сочетанный. Причиной повреждения стали химические, радиационные и механические факторы.

- Множественный. В этом случае наблюдаются повреждения нескольких костей сразу.

- Единичный. Наблюдает повреждение только одной кости.

- Полный. Происходит полное отделение концов кости, наблюдается их смещение.

- Неполный. Обломки кости не разделяются. К таким дефектам относят надломы, трещины, дырчатые и краевые переломы.

Самые сложные, опасные и долго заживающие типы травм – это переломы со смещением. Они могут провоцировать тяжелые осложнения: потерю чувствительности, паралич, кровотечения, застойные процессы. Травмы крупных мышц и кровеносных сосудов способны привести к летальному исходу.

Место расположения

В зависимости от расположения травмы делят на следующие типы:

- Эпифизиолизы – травмы зон роста костной ткани у детей.

- Эпифизарными – повреждения в полостях суставов.

- Метафизарными – в области сустава.

- Диафизарными – травмы концов трубчатых костей.

- Вколоченными – травмы губчатых элементов костей.

- Повреждения трубчатых костей.

Эпифизарная травма представляет собой совмещение перелома и вывиха. Это осложняет процесс лечения, и делает период восстановления более длинным.

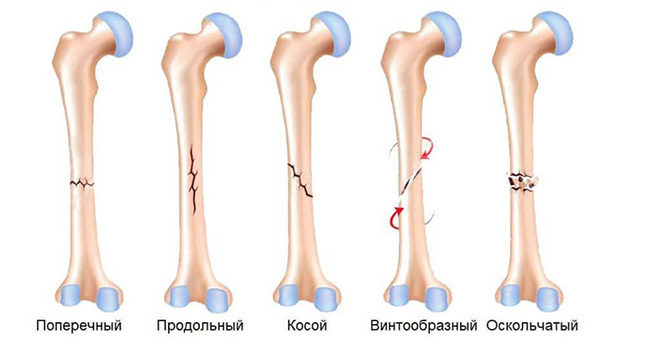

Форма линии перелома

В зависимости от линии перелома, они делятся на следующие типы:

- Поперечный.

- Продольный.

- Косой.

- Винтовой.

- Оскольчатый.

При поперечных переломах повреждение считают стабильным, так как не возникает смещения. В других случаях кости тянутся за мышцами, и их отломки начинают расходиться, если их сразу же не зафиксировать.

При оскольчатом повреждении кости образуются несколько острых осколков, которые впиваются в мягкие ткани, нанося повреждения. Такие травмы требуют длительного лечения и реабилитации.

Возможные осложнения переломов

Осложнения при травме кости подразделяют на три группы:

- Нарушения со стороны костной ткани. Неправильное заживление, патологическое изменение длины поврежденной конечности, образование ложного сустава.

- Нарушения со стороны мягких тканей. Кровотечения, атрофия мышечной ткани, ухудшение иннервации и кровотока.

- Распространение инфекции в ране или по всему организму.

Перелом может не срастись, если неправильно расположить отломки кости. Если между отломками кости попадут мягкие ткани, может образоваться ложный сустав, из-за чего конечность потеряет возможность нормально двигаться.

Повреждение нервных стволов при травме может вызвать образование крупной костной мозоли, что приведет к возникновению параличей и парезов, а также нарушению обменных процессов в тканях. Все эти осложнения, в конечном счете, могут стать причиной инвалидности.

Длительная иммобилизация конечности приведет к атрофическим процессам в мышцах и нарушению подвижности суставов. А также при снятии гипса могут наблюдаться отеки, синюшность кожных покровов. Чтобы избежать этого назначают лечебные процедуры, курсы специальных упражнений.

Инфекционные осложнения возникают при открытых повреждениях кости, когда патогенные микробы попадают в рану и распространяются по организму. Чтобы их предотвратить, рану обеззараживают и закрывают повязкой, раны зашивают, проводят лечение антибиотиками.

При неправильном или затянувшемся лечении возможно формирование рубцов, которые начинают давить на сосуды и нервы, что приводит к появлению хронических болей после окончания лечения. При этом пациент не может долго ходить, переносить тяжести, чувствует боль при смене погодных условий.

Диагностика перелома кости

Диагностировать травму можно, опираясь на симптомы, однако есть вероятность перепутать его с сильным ушибом или трещиной из-за похожей симптоматики. После оказания первой медицинской помощи нужно доставить пострадавшего в больницу, где его сможет обследовать квалифицированный специалист.

Наиболее точный способ определить перелом – сделать рентгеновский в разных проекциях. Это позволит не только определить место повреждения, но и хорошо изучить его со всех сторон. Как правило, для постановки точного диагноза этой процедуры достаточно. После неё врач может назначить лечение и наложить гипс.

Относительные признаки перелома

Почти любые повреждения костной ткани сопровождаются следующими относительными признаками:

- сильный болевой синдром, не ослабляющийся со временем;

- утрата двигательной функции;

- отечность и покраснение кожи;

- появление кровоподтеков.

Важно: эти признаки проявляются не всегда и могут оказаться симптомами другой травмы. Точно диагностировать её может только врач.

Абсолютные признаки перелома

Абсолютными признаками травмы костей являются крепитация – характерный хруст отломков кости при попытке двигать поврежденной конечностью или прощупать её, деформация, а также патологическая подвижность в месте травмы. Эти симптомы не всегда становятся доминирующими, но при их наличии перелом можно определить точно.

Первая помощь при переломах конечностей

Пострадавшему нужно сразу же оказать первую медицинскую помощь. Важно: правильные действия в первые моменты после травмы помогут избежать травматического шока, а также осложнений при дальнейшем лечении.

Что нужно сделать в первую очередь:

- Оценить повреждения, их тяжесть и общее состояние пострадавшего.

- Остановить кровотечение, обеззаразить рану.

- Дать пострадавшему обезболивающее.

- При необходимости переместить пострадавшего в более удобное положение, в котором он сможет дождаться скорой помощи. Перед этим важно оценить, возможна ли транспортировка: нельзя как-либо двигать пациентов при переломе позвоночника.

- Обездвижить поврежденный участок, наложить шину из подручных средств.

Если самостоятельная транспортировка пострадавшего невозможна, после оказания помощи необходимо сразу же вызвать скорую помощь.

Остановка кровотечения

При открытом повреждении костей может открыться сильное венозное или артериальное кровотечение. Его нужно остановить, используя медицинский жгут или использовать для этого подручные средства: ремень, галстук, кусок ткани от одежды.

Перед тем как накладывать жгут, нужно определить тип кровотечения. Сделать это можно по цвету крови и скорости её выделения:

- Венозное кровотечение — кровь течет медленно, равномерно, имеет темный окрас. Жгут нужно наложить под местом травмы.

- Артериальное кровотечение — кровь ярко-красная, бьет из раны рывками. Жгут накладывают сверху травмированной зоны.

Важно: скорая помощь может приехать не сразу после вызова. Чтобы не дать конечности отмереть, жгут нужно ослаблять каждые 1,5 часа, а потом снова затягивать. Поэтому время наложения жгута следует записать и не забыть сообщить его врачам скорой помощи.

Обработка ран

Чтобы избежать заражения крови, рану при открытой травме нужно быстро обработать антисептическим средством и наложить стерильную повязку. Для этого подойдет обычная перекись водорода. После этого место травмы нужно обездвижить.

Иммобилизация

Иммобилизация или фиксация поврежденной кости – основной вид медицинской помощи при переломах. На травмированные конечности накладывают шину – твердую накладку, которую можно сделать из подручных средств, например, деревянной доски. При отсутствии подходящих материалов нижние конечности можно связать вместе, при этом здоровая будет служить шиной для поврежденной, а верхнюю подвесить на платке, шарфе или бинте, обвязав его вокруг шеи. Это позволит избежать смещения обломков кости и дальнейших осложнений при транспортировке больного.

Обезболивание

При сильном болевом синдроме необходимо дать пациенту обезболивающие препараты – анальгин, кеторол, ибупрофен. Перед тем как проводить какие-то манипуляции с поврежденной областью: накладывать шину или пытаться её пальпировать, сделать это нужно обязательно иначе пострадавший может потерять сознание от болевого шока.

К какому врачу обратиться

При переломе за помощью нужно обращаться к травматологу или хирургу, также можно обратиться к терапевту. Врач проведет осмотр, определить тип травмы и выберет тактику лечения. На реабилитационный период пациента могут направить к игло- или рефлексотерапевту, врачу-реабилитологу, специалисту по лечебной физкультуре.

Видео по теме

Разные виды переломов костей характеризуются разной симптоматикой и требуют разных тактик лечения. Для облегчения диагностики была создана классификация, учитывающая локализацию, форму и расположение отломков кости, а также причины травмы. Следуя этой классификации, врач может поставить точный диагноз и определить лучшую тактику лечения.

Источник

Переломом

называется полное или частичное нарушение

целостности кости под воздействием

внешней силы. Различают переломы

травматические (при ударе, толчке,

падении или попадании в кость какого-либо

брошенного предмета) и патологические

(при туберкулезе, остеомиелите и пр.)

Характерные

общие симптомы перелома любой кости:

·

деформация и укорочение конечности;

·

подвижность кости в месте повреждения;

·

ощущение костного хруста при

ощупывании места перелома;

·

боль в травмированном месте;

·

нарушение функции конечности;

·

припухлость тканей в области

перелома.

Кроме

того, значительная часть переломов

сопровождается нарушением общего

состояния потерпевшего, так как при

переломе может развиться острая

кровопотеря и как следствие — шок.

Признаки

открытого перелома конечностей: наличие

раны, часто с кровотечением; в ране видны

костные отломки; конечность деформирована

и отечна.

Признаки

закрытого перелома конечностей: сильная

боль при движении или при нагрузке на

конечность по оси; деформация и отек

конечности; синюшный цвет кожи; подвижность

конечности в необычном месте; неестественное

положение конечности.

Признаки

перелома позвоночника: боль в спине,

потеря чувствительности в ногах

(пострадавший не чувствует укола

булавкой).

Для

транспортировки переложите пострадавшего

на щит (дверь). Чтобы он не двигался,

привяжите его к носилкам (двери, щиту).

При

подозрении на повреждение шейного

отдела позвоночника (особенно при ударе

сзади), оберните шею неплотно в несколько

слоев лентой из полотенца и бумаги

(газеты) шириной 12 -14 см для обеспечения

упора (поддержки) затылка и подбородка.

Закрепите (не затягивая) галстуком или

ремнем. Проверьте, есть ли пульс на

сонной артерии. Другой вариант – привяжите

палку (доску) от спины к голове.

Нельзя!

Перемещать пострадавшего, снимать с

него одежду или позволять ему шевелиться.

Признаки

повреждения костей черепа: выделение

крови или бесцветной жидкости из ушей

и из носа; потеря сознания

Оказание

неотложной помощи:

1.

Уложите пострадавшего на живот и

поверните голову в ту сторону, с которой

выделяется больше жидкости;

2.

Наложите на голову (свободно) стерильную

повязку. Положите холод;

3.

Обеспечьте покой, тепло к ногам;

4.

Следите за пульсом и дыханием до

прибытия врача или доставки в лечебное

учреждение;

5.

Транспортировка осуществляется

только лежа.

Оказание

неотложной помощи при переломах костей

конечностей:

1.

Освободите конечности от воздействия

травмирующих факторов;

2.

Остановите кровотечение;

3.

Дайте как можно быстрее обезболивающее

(2 таблетки растолченного аналгетика

положить под язык или 50—100 граммов

водки, промедол внутримышечно);

4.

Наложите повязки на раны;

5.

Зафиксируйте конечность с помощью

шин или подручных средств (ветка, доска)

поверх одежды. При открытых переломах

сначала наложите повязку на рану и

только затем — шину;

6.

Укройте пострадавшего, особенно при

холодной погоде;

7.

Обеспечьте доставку в лечебное

учреждение.

Иммобилизация

при переломах

Под

иммобилизацией понимают создание

неподвижности поврежденной части тела.

Основные принципы транспортной

иммобилизации:

1.

Шина должна захватывать два сустава

— выше и ниже перелома;

2.

При иммобилизации необходимо придать

конечности физио-логическое положение,

если это невозможно, то такое положение,

которое менее всего травматично;

3.

При открытых переломах вправление

отломков не производят, а накладывают

стерильную повязку;

4.

Нельзя накладывать шину на тело,

необходимо подложить одежду, вату,

полотенце;

5.

Во время перекладывания пострадавшего

на носилки (или с носилок) поврежденную

конечность необходимо держать

дополнительно.

Список

литературы

Батуев,

А.С. Большой справочник для школьников

и поступающих в ВУЗы / А.С. Батуев. – М.:

Дрофа, 2004г.

Белов,

С.В. БЖД для ВУЗа / С.В. Белов. – М.: 1999г.

Галинская,

Л.А., Романовский, В.Е. Первая медицинская

помощь в ожидании врача / Л.А. Галинская,

В.Е. Романовский. – Ростов – на Дону:

ФЕНИКС, 2000г.

Гоголев,

М.И., Гайко, Б.А., Ушакова, В.И. Основы

медицинских знаний учащихся / М.И.

Гоголев, Б.А. Гайко, В.И. Ушакова. – М.:

Просвещение, 1999г.

Петровский,

Б.В., Лидов, И.П. Большая медицинская

энциклопедия / Б.В. Петровский, И.П.

Лидов. – М.: 1996г.

Рохлов,

В.С. Справочник школьника / В.С. Рохлов.

М.: АСТ-ПРЕСС, 2001г.

Рустамов,

Э.А. БЖД для ВУЗа / Э.А. Рустамов. – М.:

2000г.

https://bme.med-lib.ru

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник