Графики переломы

Признаки срастания перелома кости на рентгенограммеа) Терминология: • Клиническое срастание: достаточный рост кости вокруг перелома независимо от рентгенологического закрытия линии просветления перелома с восстановлением исходной функции • Рентгенологическое срастание: костная мозоль соединяет линию перелома, объединяя фрагменты; мозоль такой же плотности или почти такой же плотности, как и нормальная кость • Несрастание: костные отломки не соединились за счет зрелой кости и процесс срастания остановился • Замедленное срастание: отсутствие клинического или рентгенологического срастания в течение ожидаемого периода времени, но соответствующее лечение может привести к максимальному срастанию перелома • Неправильное срастание: костные отломки срастаются под углом и/или с вращением поперечно перелому, с изменением длины конечности или неконгруэнтностью сустава, которая функционально или косметически неприемлема

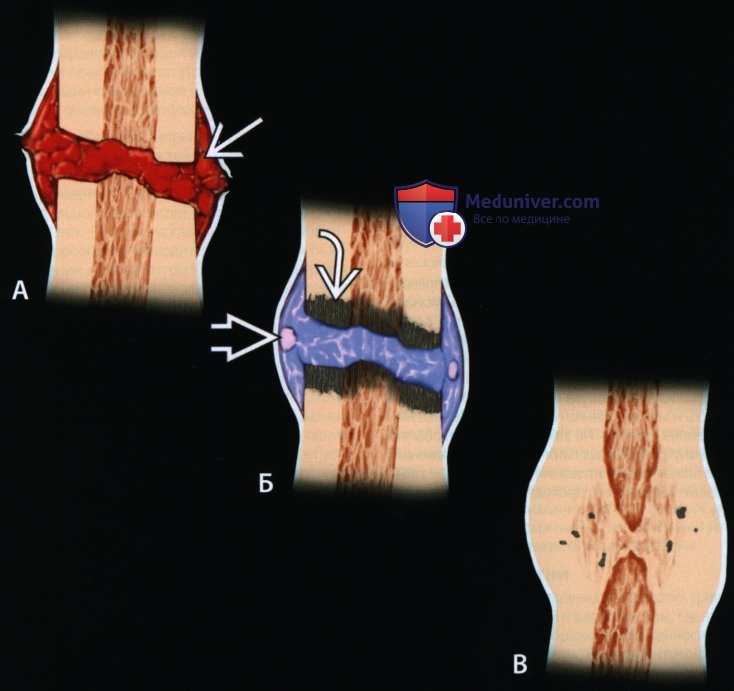

б) Визуализация: • Расширение линии перелома, расплывчатость краев перелома являются основными рентгенологическими признаками срастания • Частично вокруг и поперек перелома появляется кальцифицированная незрелая мозоль (первичная мозоль или мягкая мозоль) • Дуга периферической мозоли должна протянуться поперечно линии перелома до центрального схватывания кости • Гипертрофическое несрастание: образуется избыточная мозоль, не пересекающая линию перелома • Атрофическое несрастание: значительная мозоль не образуется • В случаях клинической и рентгенологической неопределенности относительно срастания/несрастания методом выбором для оценки перелома является КТ

в) Диагностическая памятка: • Нарушение фиксации металлоконструкции свидетельствует о несрастании или неполном срастании • Ожидаемое время срастания зависит от возраста пациента и кости, в которой произошел перелом – Также рекомендуем “Рентгенограмма, КТ, МРТ при срастании перелома кости” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 22.9.2020 |

Источник

ЛИНИЯ ПЕРЕЛОМА И ПЛОСКОСТЬ ПЕРЕЛОМА

Основным рентгенологическим симптомом перелома является наличие в тени кости линии перелома, которая непосредственно указывает на нарушение целости костного вещества. В губчатом веществе линия перелома сказывается в перерыве структурного рисунка ; на позитиве отдельные трабекулы разъединены на известном протяжении в виде более светлой полоски. Значительно более ясно линия перелома обрисовывается в компактном веществе, где светлая полоска контрастнее выступает на фоне более темного коркового слоя. Легче всего поэтому линия перелома определяется рентгенологически в тех костях, где имеется толстый кортикальный слой, т. е. в диафизах длинных трубчатых костей. В костях же с тонким корковым слоем, как, например, в пяточной кости или позвонке, линия перелома иногда едва только заметна или даже на снимке совсем не обнаруживается. Контуры линии перелома характеризуются мелкой зазубренностью.

В губчатом веществе зубцы могут достигать большой высоты, и линия перелома может иметь зигзагообразный ход (рис. 15). Иногда она слегка дугообразна или волниста. В корковом веществе контуры линии бывают более ровными и подчас даже совершенно гладкими.

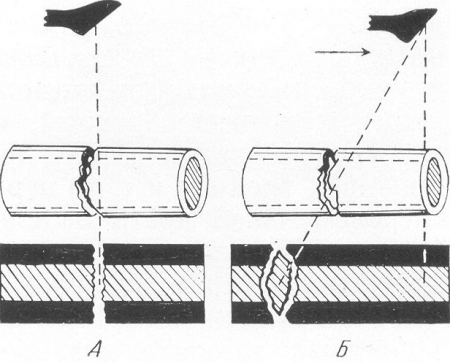

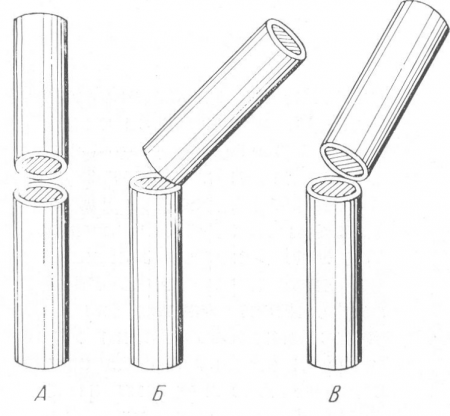

В самой кости на самом деле существует не Линия перелома, а п Л 0 с-кость перелома; рентгеновская линия перелома есть лишь своеобразное плоскостное изображение этой истинной плоскости перелома. Рентгенологическая картина этой линии зависит не только от свойств реальной плоскости перелома, но и в значительной степени от той проекции, в которой был произведен снимок. Если (рис. 16, Л) центральный луч проходит через плоскость поперечного перелома, то проекция диска,

отделяющего друг от друга оба отломка, на рентгенограмме представится в виде правильной светлой прямой полоски ; если же анод трубки смещен в сторону (рис. 16,Б) (в сторону стрелки), то та же самая плоскость перелома будет иметь вид овала или сдавленного круга. С другой же стороны, косой перелом при косом ходе лучей даст линейную тень, а при направлении лучей перпендикулярно к длиннику трубчатой кости на снимке получится замкнутая овальная линия перелома.

Рис. 15. Зигзагообразный ход линии перелома при поперечном переломе средней трети диафиза лучевой кости.

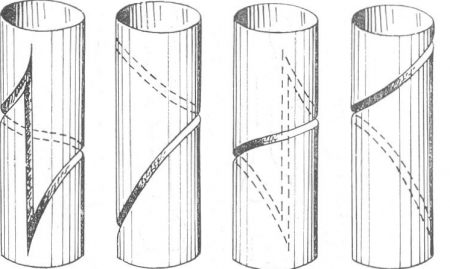

Еще сложнее проекция плоскости перелома при спиральном переломе, проходящем по поверхности кости спиральной линией, концы которой обязательно замыкаются продольной линией (рис. 17).

Рис. 16. Схема рентгенограммы при поперечном переломе трубчатой кости. А — линия перелома в виде прямой полоски при прохождении центрального луча через плоскость перелома; Б — линия перелома в виде овала при косом ходе лучей. Анод смещен (по направлению стрелки).

Поэтому детальный анализ линии перелома при оскольчатых и других переломах, а также при переломах через сложные костные рельефы с буграми, мыщелками и пр. может представлять большие трудности. Таким образом, яснее всего на рентгенограмме обрисовывается линия перелома в том случае, если центральный луч проходит через главную плоскость так называемого гладкого перелома; при этих условиях светлая полоска особенно резка и контрастна потому, что представляет собой суммарную тень дефекта на 360° коркового слоя. Практически это встречается не очень часто.

При косом же ходе лучей дефект одного полуцилиндра коркового слоя трубчатой кости прикрывается неизмененным другим полуцилиндром, и линия перелома может быть очень слабо заметна.

К анализу линии перелома не следует подходить упрощенно. Понимание топографо-анатомических взаимоотношений перелома на основании плоскостных рентгенограмм дается врачу не сразу. Необходимо научиться геометрическому, пространственному мышлению, зарисовывая каждый случай перелома карандашом на поверхности мацерированной кости или на стеклянном цилиндре. Вращая в руках кость или стеклянный фантом, каждый убедится в том, что и простые переломы читаются рентгенологически не всегда просто.

Нарушение целости может быть полным или неполным. В последнем случае линия является не замкнутой, т. е. исходная точка линии не встречается с конечной точкой. Подобное неполное повреждение, при котором линия никогда не зияет, носит название трещины (fissura). Трещины чаще всего попадаются при травмах плоских костей, например черепа, а также идут продольно в длинных костях, осложняя поперечный или косой перелом.

Рис. 17. Схема спирального перелома длинной трубчатой кости. Проекция линии перелома при различных положениях кости, вращаемой в направлении движения часовой стрелки вокруг длинной оси на 90°, 180° и 270°.

На рентгенограмме трещина обрисовывается в виде очень узкой линии наподобие линии перелома, которая постепенно теряется в неизмененной костной структуре.

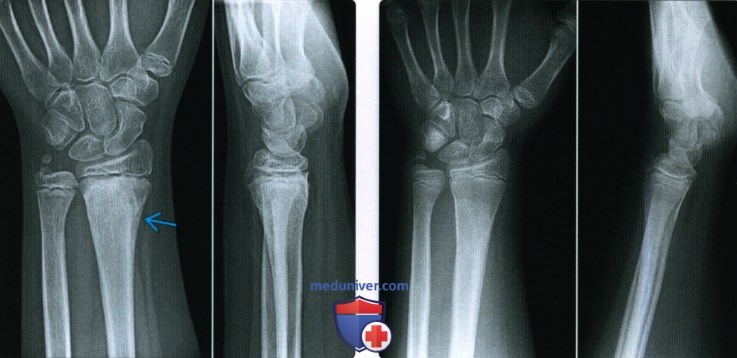

При локализации перелома вблизи сустава необходимо обратить особое внимание на то, не проникает ли линия перелома или трещина в суставную щель, т. е. не является ли перелом внутрисуставным, интраартикулярным. Под наименованием внутрисуставных переломов надо понимать, по Ф. Р. Богданову, такие переломы, которые образуются на участках, ограниченных капсулой сустава, или же проникают в него извне, со стороны метафиза. Рентгенодиагностике здесь принадлежит очень ответственная роль, так как любое нарушение целости суставной поверхности важно практически, а клиническое распознавание этого осложнения представляет подчас очень большие трудности. Внутрисуставной перелом ухудшает предсказание и требует особых терапевтических мероприятий, поэтому проглядеть его — значит совершить серьезную ошибку.

В тех случаях, когда линия перелома проходит в эпифизе в общем параллельно длинной оси конечности, или, другими словами, лежит косо или перпендикулярно к суставной щели, распознавание на рентгенограмме является легкой задачей. Значительно труднее судить об этом, когда линия перелома пересекает эпифиз поперек, т. е. параллельно суставной щели ; при этом необходимо знать, на каком расстоянии от суставного конца кости спереди, сзади и с боков прикрепляется суставная сумка. Так как иногда все же трудно точно себе представить все топографические взаимоотношения, например, проходит ли линия перелома с тыльной или с ладонной поверхности при Т-образном переломе дистального эпифиза лучевой кости, или — другой пример — спереди или сзади в шейке бедра, то и рентгенограммы не всегда окончательно решают вопрос, имеется ли внутри- или внесуставной перелом. Поэтому положительная рентгенодиагностика интраартикулярного перелома очень ценна, отрицательная же имеет меньшее значение.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Страницы: 1 2

Источник

Второй основной рентгенологический симптом перелома, а именно смещение отломков, имеет большее диагностическое значение, чем наличие линии перелома. Строго говоря, перелом кости может стать рентгенологически определяемым только в том случае, когда налицо смещение — хотя бы самое ничтожное, в пределах долей миллиметра.

Смещение отломков есть решающий практический признак перелома, ибо смещение в пределах одной кости мыслимо лишь при нарушенной целости этой кости. Правда, смещение может иметь место и при псевдартрозе, но отличие между свежим переломом и ложным суставом с элементарной легкостью проводится анамнестически, клинически и на основании других рентгенологических признаков. Поэтому и в тех случаях, где на рентгенограмме обнаруживается несомненное смещение отломков, а сама линия перелома не видна, диагноз перелома может считаться установленным без сомнений.

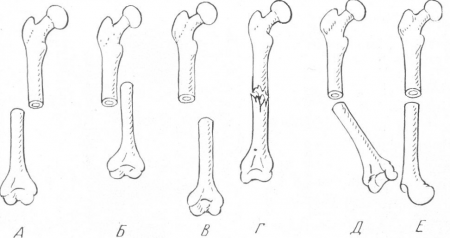

Рис. 18. Схема различных видов смещения отломков. А — боковое смещение; Б — продольное смещение с захождением отломков; В — продольное смещение с расхождением отломков; г— продольное смещение с вклинением отломков; Д — угловое смещение; Е — периферическое смещение.

Отломки могут сместиться в различных плоскостях (рис. 18), смещение может быть : А — боковое, Б, В, Г — продольное, причем в случае Б отломки могут заходить один задругой, В — расходиться и Г — вклиниться один в другой. Смещение может происходить Д — под углом (угловое смещение), и, наконец, Е — с поворотом по окружности, периферическое смещение.

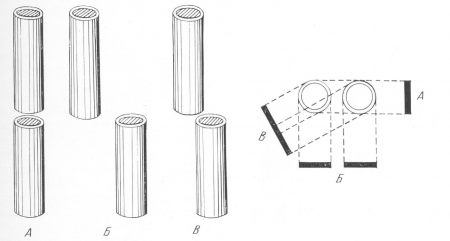

Боковое смещение (рис. 18, А) происходит часто. Оно легко узнается на снимке по штыкообразному положению отломков, а при небольших степенях — по тому признаку, что прямая линия, проведенная через корковый слой одного из отломков, проходит за линию перелома либо по костномозговому каналу второго отломка — неполное боковое смещение, либо по мягким тканям, оставаясь параллельной длинной оси второго отломка — полное боковое смещение. Снимок дает правильное представление о степени бокового смещения только в том случае, когда плоскость смещения параллельна плоскости рентгеновской пленки, или, другими словами, когда центральный луч перпендикулярен к плоскости смещения. При обратных условиях небольшое боковое смещение остается просмотренным; значительное смещение еще может быть распознано, так как контуры отломка, лежащего ближе к пленке, резче, чем контуры другого отломка, стоящего ближе к аноду (рис. 19).

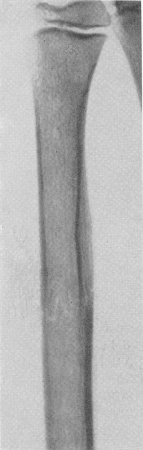

Рентгенологическая картина продольного смещения зависит в первую очередь от того, в каком направлении подлиннику кости смещены отломки — с расхождением, с захождением или с вклинением. Продольное смещение с захождением (рис. 18, Б) встречается довольно часто при переломах диафизов больших трубчатых костей. Рентгенологическое заключение безошибочно лишь в том случае, когда на снимке отломки лежат рядом. Если же снимок произведен в такой проекции,

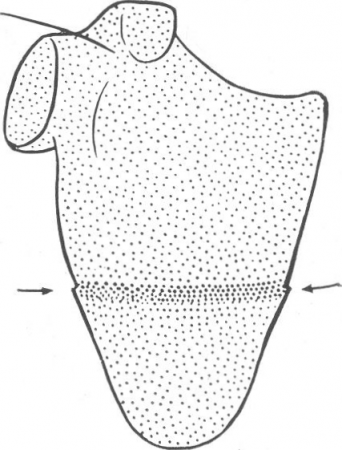

что концы отломков расположены по ходу центрального луча один за другим, то их тени накладываются друг на друга, сливаются, происходит так называемая суперпозиция теней с увеличением интенсивности тени в 2 раза. Поэтому, имея перед собой один единственный подобный снимок цилиндрической кости, рентгенолог не может исключить вклинения отломков. При переломах плоских костей, например лопатки, суперпозиция отломков имеет большое диагностическое значение, так как сама линия перелома в виде просветления не видна, она дает только полоску затемнения, и смещение служит собственно единственным рентгенологическим симптомом перелома (рис. 20, 87).

Рис. 19. Схема бокового смещения отломков в рентгеновском изображении. А — отломки смещены в плоскости, перпендикулярной к пленке; в этой проекции смещение рентгенологически не определяется; Б — отломки смещены в плоскости, параллельной пленке; рентгенограмма дает истинное представление о характере и степени смещения; В — промежуточное положение, неправильно ориентирующее исследователя.

Определение продольного смещения с расхождением отломков (см. рис. 18, В) — это всегда самая легкая задача для рентгенодиагностики. Этот вид смещения встречается редко, он характерен для переломов надколенной чашки, локтевого отростка локтевой кости, одного из вертелов бедра и различных костных выступов, к которым прикрепляются сильно сокращающиеся мышцы. Попадается диастаз отломков иногда и при переломах плечевой кости, где сказывается действие силы тяжести дистальной части конечности, или при применении слишком большого вытяжения. При любом обычном положении исследования рентгенограмма дает точное представление о степени смещения.

Рис. 20. Перелом лопатки. Продольное и боковое смещение с захождением отломков является единственным симптомом перелома. Линия перелома видна как полоска затемнения.

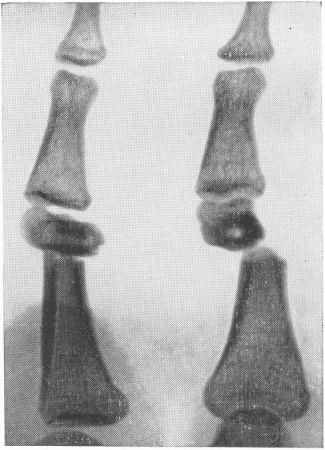

Вклиненные (вколоченные, импактированные, имплантированные) переломы (см. рис. 18, Г) встречаются главным образом близ суставных концов длинных трубчатых костей. Как правило, крепкий корковый слой диафиза врезывается в эпифизарное губчатое вещество, вызывая подчас большое разрушение костных балок. Типичные места для вклинения отломков — это шейка бедра, верхний конец плеча, дистальный эпифиз лучевой кости, проксимальный эпифиз первой пястной кости и т. д. Некоторые авторы, как, например, К. Ф. Вегнер, проводят резкую грань между „вклиненными” и „сколоченными” переломами; при вклиненном переломе один из отломков разрушен, расколот на несколько частей, при сколоченном же переломе непременным условием является шероховатая поверхность обоих отломков, вследствие чего отдельные зубцы и выступы сцепляются друг с другом, и отломки фиксированы.

Рис. 21. Схема углового смещения отломков в рентгеновском изображении. А — отломки лежат в плоскости, перпендикулярной I? пленке; смещения не видно; Б — отломки смещены в плоскости, параллельной пленке; рентгенограмма дает правильное представление о характере и степени смещения; В — промежуточное положение, показывающее на рентгенограмме меньшее смещение, чем в действительности.

Вколоченные переломы могут представлять значительные трудности при клинической диагностике, так как основные симптомы перелома (подвижность в пределах кости, боли, нарушение функции, крепитация, припухлость и пр.) могут отсутствовать. Поэтому рентгенологическое исследование является здесь особенно ответственным. Рентгенодиагностика не трудна, если на снимке видна линия перелома или если имеется еще другое смещение, кроме вклинения, хотя бы и самое незначительное. Нередко, однако, линия перелома в губчатом веществе не видна, а всякое другое смещение отсутствует; в этих случаях распознавание вклиненного перелома и рентгеновыми лучами представляет нелегкую задачу. Единственным рентгенологическим симптомом вклинения может иногда служить деформация кости, как, например, варусная деформация при переломе шейки бедра.

Угловое смещение (см. рис. 18,Д) — это наиболее частый вид смещения, и он происходит при всевозможных переломах. Оси отломков образуют угол, величина которого колеблется в широких пределах, от нескольких градусов до почти прямого угла. Длинная ось одного из отломков, продолженная за линию перелома, при этом проходит мимо длинника другого отломка. Рентгенограмма дает истинное представление о направлении угла и о его размерах только в том случае (рис. 21), если центральный луч идет перпендикулярно к той плоскости, в которой лежат смещенные под углом отломки и которая параллельна плоскости пленки. Если же отломки лежат в плоскости центрального луча, то смещение под углом не видно совсем или же едва только намечается по одному вторичному признаку. Этот косвенный рентгенологический симптом выражается в том, что резкость контуров отломков нарастает по направлению к линии перелома, когда верхушка угла смотрит в сторону пленки, или же, наоборот, когда более резко контурируются в случае направления угла смещения вверх эпифизарные концы трубчатой кости. Таким образом, если на одном снимке определяется большое смещение под углом, а на втором снимке, произведенном в плоскости, перпендикулярной к плоскости первого снимка, углового смещения не видно совсем, то, значит, первый снимок показывает максимальную, т. е. истинную величину угла. Если же угловое смещение обнаруживается на обоих снимках, то рентгенограммы.

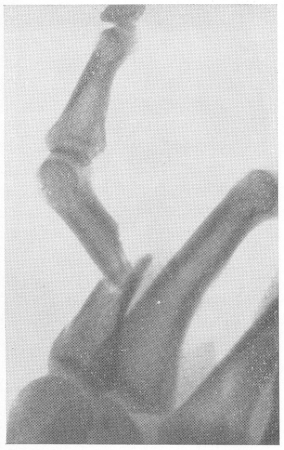

Если угловое смещение обнаруживается на обоих снимках, то рентгенограммы показывают промежуточную, какую-то среднюю степень смещения, и истинное смещение отломков на самом деле еще больше, чем это видно на каждой рентгенограмме в отдельности. Этот вид смещения всегда имеет важное клиническое значение, и даже небольшое угловое смещение, особенно вблизи суставов, должно быть в протоколе рентгенологического исследования подчеркнуто (рис. 22).

Рис. 22. Резко выраженное угловое смещение отломков при переломе диафиза основной фаланги одного из пальцев руки. Всякое угловое смещение, даже самое незначительное, требует исправления.

Смещение по периферии (рис. 18, Е), наконец, также встречается часто, почти при всех переломах конечностей, причем вокруг длинной оси конечности обычно поворачивается дистальный отломок. Таково, например, характерное периферическое смещение при переломах диафиза бедра, когда надколенник и передний конец стопы смотрят наружу, и поэтому по одному виду нижних конечностей на носилках под одеялом опытный травматолог правильно оценит положение. Рентгенодиагностика этого вида смещения является простым делом в том случае, если на снимке видны оба эпифизарных конца длинной трубчатой кости с характерными опознавательными образованиями; поворот кости обнаруживается по косому или боковому рисунку одного суставного конца кости при неизмененной картине другого эпифиза. Вообще, смещение по периферии легче узнать, если линия перелома находится вблизи сустава. Просматривается же этот, наиболее трудный для рентгенологического исследования вид смещения в том случае, если снимок произведен на небольшой пленке, захватывающей только небольшую область перелома, в особенности же если переломана трубчатая цилиндрическая кость. Поэтому в принципе прав Г. А. Зедгенидзе, когда он выставляет требование всегда производить рентгенологическое исследование при переломах костей так, чтобы на снимках были захвачены обязательно оба соседних с переломом сустава и прилегающие к ним кости, т. е. когда он распространяет на рентгенологическое исследование общеизвестный принцип фиксации отломков при их лечении. Периферическое смещение и степень его определяются клинически и проще и точнее, чем рентгенологически.

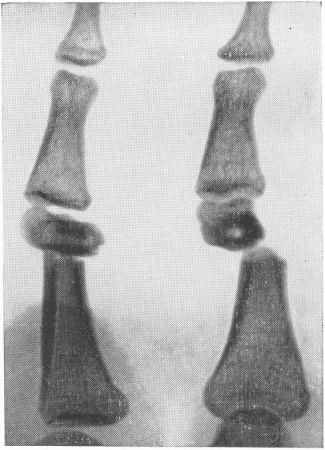

Рис. 23. Т-образное смещение отломков при поперечном переломе диафиза основной фаланги пальца руки.

Практически смещение отломков происходит при переломах не в одной плоскости, а в нескольких, т. е. имеется комбинация различных только что описанных элементарных видов смещения. Так, например, продольное смещение с захождением отломков невозможно без бокового смещения. При переломе диафиза может одновременно быть и боковое, и угловое, и продольное, и периферическое смещение отломков. Примером значительного комбинированного смещения может служить Т-образное смещение, когда один из отломков „сидит верхом”, т. е. своим корковым слоем упирается в конец другого отломка (рис. 23). Для типичных переломов в определенных местах костей в зависимости от механизма происхождения перелома и натяжения мышц, как известно, типичным является и характер смещения. Наиболее резкие смещения отломков наблюдаются при огнестрельных переломах. При описании смещения в заключении в каждом отдельном случае лучше не следует пользоваться словами „большое”, „небольшое”, „значительное” и пр.; здесь в особенности подобные выражения слишком субъективны и ведут к недоразумениям, поэтому необходимо давать точные цифры — число градусов, измеренное простым гониометром при угловом смещении, сантиметры и миллиметры при других видах, а также, само собой разумеется, направление смещения (в анатомических выражениях — дистально, в латеральном направлении и т. д.).

Для правильной оценки смещения отломков с клинических позиций голая рентгенологическая характеристика совершенно недостаточна. Рентгенолог должен вкладывать и в это дело, как во всех областях клинической рентгенодиагностики, компетентное знание клиники травматических повреждений. Ведь некоторые, совсем небольшие смещения при одних переломах могут давать очень плохие клинические исходы и поэтому обязательно требуют немедленного исправления, между тем как при других переломах грубые и бросающиеся в глаза смещения отломков относительно безразличны для будущей функции, поэтому вполне терпимы и исправлению совсем не подлежат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник