Год перелома в англии

Карл I, идущий на казнь. Картина Крофтса

Вторая гражданская война в Англии была ещё более беспощадной, чем первая. Кромвель заявил, что причина война – «снисходительность» к противникам после победы. Победа в первой войне показывает, что бог поддерживает пуритан. Значит, это восстание против бога. Войскам приказали «мстить».

Английская смута

После устранения графа Стаффорда и архиепископа Кентерберийского Карл лишился своих самых сильных приближенных. Парламент продолжил наступление. Он потребовал реформы церкви, отмены епископата, права назначать и смещать министров, контроля всех действия монарха. Карл отверг эти требования: «Если бы я согласился на это, то стал бы только призраком, пустой тенью короля». В ноябре 1641 года парламент принял «Великую ремонстрацию» – сборник статей, перечислявших преступления короны. В связи с восстанием в Ирландии в Англии решили сформировать армию. Однако парламент отказался считать короля верховным главнокомандующим.

Король уже не мог отступать. Он узнал, что его положение ранее не было таким безнадежным, как ему внушали. У него есть сторонники в самом парламенте, графствах и народе. Узнал, что его обманывали, разыгрывая «войну» с Шотландией. Карл I разъярился и в январе 1642 года приказал арестовать пятерых главных заговорщиков. Однако «птички улетели», как отметил сам монарх. В ответ оппозиция выгнала из парламента всех сторонников короля, подняла горожан на бунт. Король решил покинуть бунтующий Лондон, уехал в Оксфорд и объявил сбор своих сторонников. Парламент начал формировать отряды милиции.

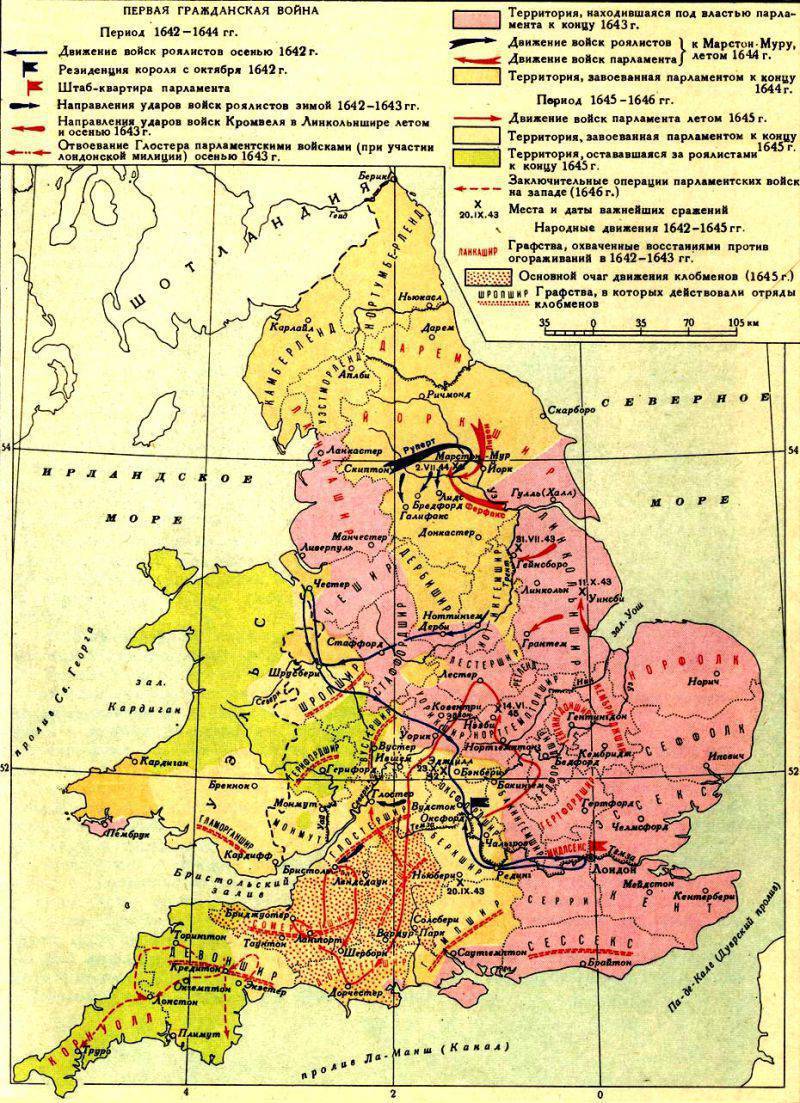

Началась вялотекущая гражданская война. Три года она тянулась без особых результатов. Сторонников парламента было больше, но они имели плохую организацию и дисциплину. «Кавалеры» (дворяне-роялисты) были более дисциплинированными, имели военный опыт. Командовал королевскими войсками племянник Карла, молодой принц Руперт, имевший опыт войны с испанцами на стороне нидерландских повстанцев и Тридцатилетней войны. Королевская кавалерия легко била «круглоголовых» (название пришло от короткой стрижки), парламентских милиционеров. Однако кавалеры действовали без особого плана, стратегии и не использовали свои первые победы. Богатства Лондона и крупных английских портов, ресурсы буржуазии на первых порах уравновесили возможности кавалеров.

Кромвель и новая армия

Тем временем сама оппозиция раскололась. В парламенте верховодили умеренные пресвитериане. Но набирали силу и более радикальные группы. Индепенденты («независимые») выступали против любой церковной иерархии (власти синодов пресвитеров) и королевской власти вообще. Требовали автономии местных церковных общин. Предлагали заменить монархию республикой. Ещё дальше шли левеллеры («уравнители»). Они говорили, что власть вообще не нужна, каждая община может жить сама по себе по «божественным правилам». Были также анабаптисты, браунисты, квакеры, считавшие «спасёнными» только себя, а прочий мир погрязшим в грехе и погибшим.

В этих религиозных склоках, имевших тогда ведущее политическое значение, выдвинулся Оливер Кромвель. Он происходил из буржуазной пуританской семьи, избирался депутатом парламента, стал идейным противником королевской власти. Во время смуты набрал и снарядил конный отряд из нескольких десятков человек. В 1643 году под его началом было уже 2 тыс. человек. Их прозвали «железнобокими». Его полк стал особенным, идейным. Кромвель привлекал радикальных сектантов: индепендентов, левеллеров, баптистов. Кромвель ввёл институт проповедников-пропагандистов (комиссары-политруки того времени). Они следили за дисциплиной, вдохновляли бойцов. Его солдаты не употребляли алкоголь, не играли в азартные игры. За проступки жестоко наказывали. Дисциплина была железной. При этом идейный полк воевал крайне жестоко. Железнобокие громили храмы англиканской церкви, священников пытали, не щадили роялистов и папистов (католиков). Сплочённый отряд начал выигрывать бои. Его заметили, стали активно восхвалять. Кромвель превратился в героя революции.

Индепенденты в борьбе с пресвитерианами решили сделать ставку на Кромвеля. Его успехи раздувались, преувеличивались, неудачи замалчивались либо сваливались на командиров-пресвитериан. Кромвеля стали называть «спасителем». Сам полководец поверил в это, стал считать себя «избранным» для спасения страны. Проявил себя как отличный политик – беспринципный и циничный. Вместе с индепендентами Кромвелю удалось добиться демократизации армии. По «Биллю о самоотречении» все члены парламента сложили с себя командование. Пэры лишились своего традиционного права командовать армией. Главнокомандующим стал Томас Ферфакс, второе место в армии, пост начальника всей кавалерии, получил Кромвель. Ферфакс и Кромвель стали создавать «армию нового образца» по примеру железнобоких. Армия насчитывала свыше 20 тыс. солдат, всего 23 полка (12 пехотных, 10 кавалерийских и 1 драгунский). Войскам прививались жёсткая дисциплина и идейность (религиозный радикализм).

Эндрю Каррик Гоу. Кромвель и «железнобокие» в битве при Данбаре

Поражение короля

В войне наступил перелом. Более многочисленные и теперь хорошо организованные круглоголовые стали бить кавалеров. В решительном сражении при Нейсби 14 июня 1645 года 13 тыс. армия парламента под началом Ферфакса и Кромвеля разгромила 7 тыс. роялистов Карла и Руперта. Королевская армия перестала существовать: 2 тыс. погибли, 5 тыс. попали в плен. Сам король смог бежать к шотландцам, но был захвачен его архив, где были документы о связях с католиками, ирландцами и Францией. Тайная переписка Карла была озвучена парламентом как доказательство двуличности и вероломства короля.

Шотландцы некоторое время держали короля на положении узника, из него выбивали уступки. В январе 1647 года Карла продали английскому парламенту за 400 тыс. фунтов стерлингов. Его поместили под арест и не знали, что делать с королем дальше. Пресвитериане считали, что Карла нужно вернуть на трон, но ограничить его власть. С королем велись переговоры. В них участвовал и Кромвель. Депутаты боялись, что король нарушит свои обещания, погрязли в спорах и придумывали новые гарантии. Тем временем росли и крепли радикальные настроения. Индепенденты отказывались возвращать Карлу корону, называли пресвитериан «новыми тиранами». Предлагали создать республику. «Уравнители» вообще ратовали за всеобщую свободу, народовластие. Другие сектанты тянули страну к полной анархии.

Одновременно возникла угроза диктатуры. Новой политической силой стала армия. Кромвель сформировал «Общеармейский совет», который стал новым политическим центром, конкурентом парламента. Кромвель оттеснил Ферфакса на второй план, стал фактическим главнокомандующим. Парламент пытался противостоять новой угрозе. Нескольких лидеров индепендентов и левеллеров арестовали. Армию решили послать подальше – усмирять Ирландию, а оставшиеся полки расформировать. Мол, война закончилась, денег нет. Но было уже поздно. Кромвель через своих комиссаров-проповедников сорвал демобилизацию. Полки не были распущены, отказались разоружаться и не отправились в Ирландию. «Общеармейский совет» начал борьбу за власть, издавал политические документы. Обещал защитить «свободы».

Вторая гражданская война

Между тем положение страны было плачевным. Смута унесла десятки тысяч жизней. Графства и города были разорены, предприятия остановились, сельское хозяйство понесло большие потери. Цены быстро росли, люди голодали. Победители спешили себя вознаградить. Расхватывали конфискованные имения короля, роялистов и церкви. В хищничестве пресвитериане и индепенденты не уступали друг другу. Народ снова бунтовал. В Лондоне граждане кричали депутатам, что при короле жилось лучше. У Карла снова появились сторонники.

Карл решил, что у него есть шансы все перевернуть в свою пользу. С помощью сочувствующих ему офицеров в ноябре 1647 года он бежал на остров Уайт. Короля поддержал флот. В Шотландии пресвитериане решили поддержать королевскую власть, чтобы страна не скатилась в полный хаос. В декабре 1647 года король заключил соглашение с шотландскими представителями: он обязался признать пресвитерианскую церковь в обмен на военную помощь. Также Карл начал вести переговоры с ирландцами. По всей Англии прокатились мятежи роялистов.

В самой «армии нового образца» начались волнения. Её разлагали левеллеры. Мятеж подняли четыре полка, требовали уравнять всех граждан в правах, передела земли. Кромвель смог подавить мятеж благодаря своему огромному авторитету. Лично прибыл в войска, привлёк военных проповедников. Боя удалось избежать. Полки «почистили», зачинщиков казнили, активистов левеллеров уволили либо арестовали. Дисциплина в армии была восстановлена. Армию бросили против роялистов и шотландцев. Вторая гражданская война была ещё более беспощадной, чем первая. Кромвель заявил, что причина война – «снисходительность» к противникам после победы. Вина короля и его сторонников теперь намного выше. Победа в первой войне показывает, что бог поддерживает пуритан. Значит, это восстание против бога. Солдаты получили приказ «мстить». Это привело к жестоким погромам городов и поселений, сожженным фермам и массовым казням.

Восставшие не могли противостоять хорошо организованной и сплочённой армии. Большинство восстаний были стихийными. В одних местах мятеж подняли роялисты, в других пресвитериане, пытавшиеся защитить парламент от Кромвеля, в третьих – просто голодающие крестьяне и горожане. Разрозненные и стихийные восстание быстро утопили в крови. Затем Кромвель двинулся на шотландцев. В августе 1648 года в битве при Престоне 8-тыс. армия Кромвеля сокрушила 20-тыс. объединенную армию шотландцев и роялистов. Шотландия попросила мира.

Диктатура

После этого Кромвель раздавил парламент. Военные приказали «вычистить» пресвитериан из парламента. Палата общин была испугана. Решила призвать короля, помириться с ним. Карл дал согласие на примирение, приехал в Лондон. Но сила была уже на стороне Кромвеля. Он легко отбросил всякую видимость законности. В декабре его полки вошли в Лондон, взяли Карла под арест. Капитан Прайд ворвался в палату общин, арестовал или выгнал 150 депутатов. Другие депутаты сами бежали. От парламента осталось 50-60 человек, готовых голосовать так, как нужно Кромвелю. Этот остаток получил прозвище «охвостье».

Кромвель провёл большую «чистку» и в Лондоне. Бунтовщиков, сочувствующих королю и пресвитерианам, изгнали из города. Многие остались без жилья, имущества, средств к существованию, погибли. Остатки парламента по указанию Кромвеля в январе 1649 года решили судить короля. Беспрецедентное в ту эпоху решение. Палата лордов отказалась признать это решение. Палата лордов была распущена. Дело короля не принял к рассмотрению ни один суд. Был учрежден Верховный суд из армейских «святых». Суд признал Карла виновным как тирана, изменника и врага отечества и приговорил его к смерти. 30 января 1649 года Карл был обезглавлен в Уайтхолле. В феврале монархия была отменена, учреждена республика и создан Государственный совет. Формально высшая власть в стране принадлежала парламенту, но «охвостье» полностью подчинялось новому диктатору. В итоге Кромвель установил личную диктатуру – протекторат.

Полковник Прайд преграждает путь парламентариям-пресвитерианам. Гравюра

Источник

11 января 2021 г.

Кампания 1916 года – военная кампания Первой мировой войны, в ходе которой Антанта захватила стратегическую инициативу.

Союзники. Плакат

Какими были ресурсы армий держав Согласия в этот переломный период?

К маю 1916 г. действующие армии союзников насчитывали: русская – 4,5 млн., французская – 3 млн. и британская – 1,5 млн. человек. Но если для французской и британской армий количество штыков составляло 50 – 52% от их общего состава, то в русской армии количество штыков достигало лишь 40% от численности Действующей армии.

Таким образом, французская и английская армии, по численности равные русской армии, в реальности располагали 2300000 штыков, тогда как русская армия имела на полмиллиона штыков меньше. Эта разница будет тем более значительной, что западные союзники России воинскими контингентами, не входившими в состав «штыков», обслуживали гораздо более значительные чем в русской армии технические средства: в три раза большее количество пулеметов (20828 против 7129), полуторное число полевых пушек (8580 против 5880) и в три с половиной раза более многочисленную тяжелую артиллерию (5306 орудий против 1569). Количество новейших по тем временам технических средств, обслуживаемых англичанами и французами, находилось в еще большем несоответствии с теми, что имелись в распоряжении русской армии (например, 2120 англо-французских против 598 русских аэропланов).

Таким образом, «не штыков» в английской и французской армиях было 2200000, в то время как в русской Действующей армии, по весьма скромным исчислениям Ставки, – 2700000 человек. Если вычесть из количества русских «не штыков» солидную цифру, приходящуюся на мощную русскую конницу, то получается что не боевого элемента в составе русской Действующей армии было на 15% больше, чем в западноевропейских армиях.

Это объяснялось спецификой инфраструктуры, коммуникационными особенностями Восточного фронта, а также историческими традициями русской армии. На это обстоятельство следует обязательно делать поправку при механическом сравнении количества дивизий русской армии с дивизиями ее союзников и противника, а также при сопоставлении их общей численности.

Позиционная война, вызвав появление новых технических сил и средств, еще более понизила процент штыков по отношению к общему количеству войск действующих армий Первой мировой войны. Так, к апрелю 1917 г. процент штыков французской армии понизился с 50 до 49%, а английской – с 52 до 46%. Активные операции русской армии в 1916 г. привели к тому, что процент штыков за шесть летних месяцев кампании 1916 г. упал еще больше – с 40 до 28%.

Объемы вооружения и оснащения армий союзников серьезно возросли. Например, в течение 1916 г. ежедневное изготовление снарядов для орудий тяжелой артиллерии возросло во Франции с 9 до 20, в Англии – с 17 до 42, и в России – с 3 до 8 штук на ствол. Кроме ежедневного производства снарядов Франция, Англии и Россия располагали и резервами, накопленными в период зимнего затишья. По расчетам штаба Ж. Жоффра, к июлю 1916 г. общий резерв Антанты должен был выражаться во внушительной цифре в 40 млн. снарядов к легкой и 10,5 млн. снарядов к тяжелой артиллерии. Но на эти объемы выйти не удалось – активные боевые действия под Верденом и Луцком внесли в прогнозы более чем существенные коррективы. К 1 ноября 1916 г. союзники располагали лишь 17 млн. снарядов для легкой и 4,4 млн. снарядов для тяжелой артиллерии.

Летом 1916 г. Россия, вынесшая на своих плечах основную тяжесть кампании, нанесла мощный удар противнику в Галиции, заставив Австрию прекратить наступление в Италии (в Трентино), а Германию – во Франции (под Верденом немецкое наступление временно было прекращено в ходе мартовской Нарочской операции, но летом 1916 г. окончательно заморожено). Вновь активные действия надломили воссозданные зимой-весной кадры русской Действующей армии. Боевых успехов русской армии пришлось добиваться в условиях несравненно более бедного обеспечения артиллерийскими снарядами: русская армия располагала только 43% легких снарядов и 13% тяжелых снарядов, тогда как англо-французы располагали 57% полевых и 87% тяжелых снарядов от общих ресурсов Антанты.

Что же мы видим в итоге?

Русская армия, имевшая меньшее количество активных штыков на фронте и более слабую материально-техническую базу и боевое снабжение, не только держала почти 2000-километровый фронт от Балтики до Черного моря (без учета 1100 км Кавказского фронта), противостоя армиям трех держав (а на Французском ТВД, простиравшемся на 630 км от Ла-Манша до Швейцарии против лишь германской армии находились войска трех держав – Франции, Англии, Бельгии, которые с 1917 г. начали усиливаться еще и американскими войсками). В кампании 1916 года Русский фронт являлся ключевым звеном в деле захвата стратегической инициативы союзниками по Антанте. Наступил коренной перелом в войне в пользу союзников – и эта стратегическая инициатива была захвачена благодаря усилиям русской армии в ходе знаменитого Наступления Юго-Западного фронта 1916 г.

Источник

Исполнилось ровно 25 лет потрясшему мир краху британского фунта. Эта валюта, в свое время ставшая образцом золотых денег, к чему приложил руку Исаак Ньютон, имеет богатую историю падений.

СЕРГЕЙ МИНАЕВ

1992 год начинался в обстановке энтузиазма: все ожидали грандиозных результатов от падения внешнеторговых барьеров для организации, которая тогда называлась Европейским сообществом, и создания единого рынка 12 европейских стран – рынка в 320 млн потребителей.

Однако к осени энтузиазм иссяк – американский доллар и другие мировые валюты резко подешевели по отношению к западногерманской марке. В основном потому, что Германия отказывалась снижать процентные ставки. Бундесбанк, центральный банк страны, ссылался на то, что сверхвысокая ставка 9% годовых необходима для борьбы с инфляционной опасностью, источник которой – объединение ФРГ и ГДР.

В итоге ставки в Германии оказались значительно выше, чем в США и европейских странах. Инвесторы со всего мира бросились скупать марки, вкладывая средства в финансовый рынок Германии с целью получить прибыль от разницы ставок.

США предпочли ничего не делать – решили, что падение курса доллара не повлияет на американскую экономику. В Европе поступили по-другому. Например, глава шведского центробанка Бенгт Деннис, столкнувшись с бегством капитала из страны (инвесторы скупали марки на шведские кроны), 16 сентября 1992 года повысил процентную ставку, но не стал девальвировать крону.

А вот британский министр финансов Норман Ламонт в тот же день объявил, что его страна временно приостанавливает участие в Европейском механизме регулирования валютных курсов – соглашении, которое предполагало лишь незначительные их колебания.

В итоге к октябрю курс фунта упал на 20%, до отметки 2,4 марки, это абсолютный рекорд дешевизны. Естественно, значительную роль во всей этой истории сыграли валютные спекулянты, которые играли по-крупному.

Очень скоро примеру Великобритании (в выходе из европейской валютной системы и девальвации) последовали сначала Италия, а затем Португалия и Испания. Дело кончилось тем, что и Швеция решила ввести свободно плавающий, вернее, свободно падающий курс своей валюты.

Крах Европейского механизма регулирования валютных курсов, который начался в 1992-м из-за действий Великобритании, породил сомнения в возможности создания единой европейской валюты (этот грандиозный проект горячо обсуждался уже тогда). Символично, что Великобритания так и не перешла на евро. Как, впрочем, и другой участник событий сентября 1992 года – Швеция.

Можно также упомянуть, что после девальвации фунта к концу года курс британских акций вырос на 9,3%. А вот курс немецкой марки по итогам того бурного года упал на 9,6%.

Ньютон-монеты

В XVI веке процесс чеканки монет в Англии требовал коллективных усилий

Фото: Ken Welsh / De Pics Historical / DIO

Фунт стерлингов образца XIX века, времени торжества золотого стандарта, представляет собой монету, содержащую 7,32 г чистого золота. Само словосочетание «фунт стерлингов» восходит, как считается, к VIII веку, когда у англосаксов в Британии главной монетой был серебряный стерлинг весом 1/240 фунта. Таким образом, фунт стерлингов – это 240 англосаксонских стерлингов.

Англосаксонские серебряные пенни выглядели гораздо привлекательнее современной несеребряной монеты того же номинала

Фото: Peter Macdiarmid / Getty Images

Собственно, именно история с фунтом стала основой современной мировой денежной системы. К концу XVII века в Англии серебряные монеты стали исчезать из обращения – они шли в переплавку, вывозились из страны. Кроме того, большая часть монет была неполновесной. Власти пытались решить проблему с помощью так называемого великого перечеканивания – серебряные монеты заменялись новыми, которые, в частности, было сложнее подделывать. Наведением порядка в денежном обороте занимался глава английского монетного двора знаменитый ученый Исаак Ньютон.

Физик и философ Исаак Ньютон ввел в Великобритании чеканку золотых денег, и за это потомки увековечили его на бумажных

Однако отток серебра из страны не прекращался, и для изучения ситуации была созвана специальная комиссия. Рекомендации комиссии касались, к примеру, соотношения стоимости золота и серебра внутри страны и за рубежом.

Итогом этой работы можно считать то, что в 1717 году Великобритания перешла с серебряного на золотое денежное обращение, положив начало общемировому золотому стандарту (хотя чеканить серебряные монеты в стране было формально запрещено только в 1774 году).

30%

В 1797 году произошла девальвация фунта. В связи с этим Уинстон Черчилль написал в своей «Истории англоговорящих народов»: «Увеличивалась бедность среди работающего населения, а также обострился коренной конфликт между промышленными и сельскохозяйственными классами. Экономика страны была опасно разбалансирована. Военные долги достигли опасных размеров. Держатели гособлигаций были обеспокоены состоянием государственных финансов. Страна в 1797 году отказалась от золотого стандарта, и бумажный фунт быстро девальвировался. В 1812 году парламентский комитет рекомендовал возвратиться к золотому стандарту, но встретил сопротивление Банка Англии, и с девальвацией фунта ничего поделать не удалось».

Надо заметить, что отмена золотого стандарта в Великобритании в 1797 году, приведшая к 30-процентной девальвации фунта, рассматривалась как временная мера после того, как распространились слухи о высадке в Великобритании французских войск.

Британский премьер Уильям Питт-младший мог лично убедиться, что Банк Англии в 1797 году из-за угрозы французского вторжения прячет золото, а раздает только бумажные фунты

Фото: Guildhall Library and Art Gallery / Heritage Images/ Getty Images

Результатом этого стало массовое снятие денег с банковских счетов – запасы банкнот, выпущенных Банком Англии, быстро подошли к концу. В свою очередь, истощились и запасы золота, на которое в массовом порядке менялись полученные в банках банкноты, и именно поэтому был принят закон, запрещающий Банку Англии золотообменные операции.

В условиях девальвации и нестабильности фунта, пишет Черчилль, ничего хорошего не происходило. Подоходный налог, введенный для финансирования военных расходов, был крайне непопулярен. В 1815 году он принес £15 млн – это было основой бюджета. Сельское хозяйство и промышленность к концу наполеоновских войн находились в упадке. Почти весь капитал вкладывался в покупку земель в поисках высокой доходности.

Наступило мирное время, цены на зерно упали, и землевладельцы стали требовать защиты от импорта дешевого зерна из-за границы.

Простым лондонцам не понравилось, что в 1815 году из-за девальвации национальной валюты в сочетании с протекционизмом они остались без хлеба

Фото: Bettmann / Getty Images

В итоге в 1815 году были приняты так называемые хлебные законы, исключавшие импорт, пока цена кварты зерна ниже 80 шиллингов. Результатом был такой рост цен, что промышленникам пришлось поднимать зарплаты, чтобы спасти работников от голодной смерти. Параллельно промышленники добились отмены подоходного налога. Министерство финансов не знало, что делать с растущим бюджетным дефицитом и нестабильной валютой.

Все наладилось только с возвращением золотого стандарта в 1821 году по традиционному курсу.

3%

В XIX веке, когда золотой стандарт царствовал почти повсеместно, не о каких девальвациях фунта и речи не шло. Положение изменилось летом 1914 года. Перед лицом неминуемой войны люди по всему миру бросились избавляться от ценных бумаг, в Великобритании (как и в США) даже пришлось закрывать биржи. Так как поставки золота через Атлантику прекратились в связи с военными рисками, некоторые европейцы, располагающие долларами и желающие приобрести фунты, были готовы отдавать за них по $7, а не по $4,87, как предусматривал золотой стандарт. Стало ясно, что стандарту пришел конец. Великобритания, как и другие страны, ввела запрет на конвертирование бумажных денег в золото. В результате фунт в 1915 году девальвировался на 3%.

25%

В 1924 году министром финансов Великобритании стал Уинстон Черчилль. Он послушался экспертов из Министерства финансов и Банка Англии, которые советовали вернуться к золотому стандарту (США, например, вернулись к нему еще в 1919 году). Как указывали эксперты,

«это необходимо, чтобы Лондон продолжал играть роль финансового центра мира».

В 1925 году Великобритания вернулась к довоенному золотому обменному курсу $4,87 за фунт. В последующие три года Банк Англии вместе с другими центробанками участвовал в своеобразной гонке за золотом, которая была связана с сильно увеличившимся притоком капитала во Францию и Германию.

Отмена золотого стандарта в 1931 году побудила британцев продавать золото

Фото: Topical Press Agency / Getty Images

К сентябрю 1931 года Банк Англии столкнулся с нехваткой золотых резервов. Немецкий Рейхсбанк и Банк Франции, накопившие в период притока иностранного капитала огромное количество фунтов стерлингов, принялись менять их на золото. И в сентябре Великобритания неожиданно отказалась от золотого стандарта. Фунт упал на 25% в течение первой недели после того, как его курс стал плавающим.

30%

В 1944 году после заключения Бреттон-Вудского соглашения в мире в модифицированном виде был возрожден золотой стандарт: все страны, в том числе Великобритания, зафиксировали курс своих валют по отношению к доллару, а курс доллара был зафиксирован по отношению к золоту.

В 1944 году британец Джон Кейнс придумал для мира новую валютную систему, но свидетель этого СССР предпочел в ней не участвовать

Фото: Hulton / Getty Images

В 1949 году у Великобритании образовался очень значительный дефицит во внешней торговле с США и Канадой. Британские власти были вынуждены на 25% сократить импорт из этих стран. Однако для финансирования дефицита уже не хватало резервов (несмотря на предоставленный Канадой крупный заем). За год золотовалютные резервы Великобритании уменьшились с £457 млн до £330 млн. В итоге в сентябре 1949 года Великобритания с одобрения США девальвировала фунт стерлингов на 30%.

14%

Девальвация британского фунта в 1967 году вызвала на фондовой бирже замешательство

Фото: Bettmann / Getty Images

В 1967 году фунт был девальвирован с $2,80 до $2,40, то есть на 14% Так завершилась очередная глава британской послевоенной истории.

Когда в 1964 году к власти пришли лейбористы, они заявили, что берут на себя решение экономических задач, стоявших перед прежним правительством. А именно намерены

добиться устойчивого экономического роста и полной занятости (как это понималось в Британии со времен войны – пособие по безработице должно получать не больше 1,5% населения).

В список также входил сильный фунт по текущему обменному курсу.

В итоге правительство лейбористов потерпело фиаско: сначала резко замедлился экономический рост, потом серьезно выросла безработица, и вот пришлось девальвировать фунт. Вдобавок ко всему был провален главный внешнеполитический план – вступить в Европейское экономическое сообщество. Здесь препятствием стали Франция и лично Шарль де Голль.

Обстоятельства девальвации были следующими. В 1967 году разразилась арабо-израильская война, закрылся Суэцкий канал. США очень не хотели, чтобы курс фунта к доллару изменился, так как Британия являлась вторым по значению акционером МВФ и могла считаться наряду с США его основателем (более того, саму идею фонда выдвинул британский экономист Джон Кейнс). Но Британия имела огромный дефицит платежного и внешнеторгового баланса.

Спекулянты на мировом валютном рынке не могли не обратить на это внимания – они начали грандиозную игру против фунта. Дескать, в условиях нехватки долларовых резервов британские власти будут проводить политику искусственного уменьшения дефицита, и США будут вынуждены с этим смириться, чтобы мировая валютная система не рухнула. Для этого нужно сделать импорт дороже, а экспорт – дешевле с целью повышения его международной конкурентоспособности. Что достигается снижением курса национальной валюты.

И, раз власти Великобритании все равно удешевят фунт, нужно пользоваться моментом и продавать британскую валюту, пока она еще дорога.

Спекулянты считали, что решающую роль в девальвации фунта сыграют как раз война и закрытие канала. Из-за закрытия нефть подорожает, и это заставит Британию тратить больше долларов на ее покупку. Более того, шейхи из арабских нефтедобывающих стран в такой чрезвычайной ситуации стали переводить накопленные ими в Британии средства в доллары как более надежную валюту – купленные доллары выводились из британских банков в швейцарские и американские. На поддержание курса фунта Банк Англии был вынужден тратить грандиозные средства – до $500 млн в день.

Расчеты спекулянтов оправдались. 19 ноября 1967 года премьер-министр Гарольд Вильсон объявил о девальвации, сославшись на издержки боевых действий на Ближнем Востоке, закрытие Суэцкого канала и невозможность получить значительные долгосрочные кредиты за рубежом.

Премьер объяснил британцам: «Удешевление фунта на 14% не делает вас на 14% беднее, просто Британия получит возможность продавать больше товаров за границу, и это обеспечит прирост вашего богатства».

20%

В начале 1970-х режим фиксированных валютных курсов в мире рухнул. В 1973 году главной проблемой в Великобритании была инфляция. Консервативная партия, пришедшая к власти, поставила перед собой задачу переломить ситуацию, когда при очень медленном экономическом росте очень быстро растут зарплаты, а с ними и цены.

В 1970-е годы фунт падал в условиях плавающего курса и растущих цен на еду

Фото: The Conservative Party / Getty Images

Программа действий для этого перелома была такой. Во-первых, экономическую активность нужно стимулировать путем значительного расширения бюджетных расходов – это увеличит потребительский спрос, а в дальнейшем приведет к увеличению экспорта. Во-вторых, нужно ввести контроль над зарплатами и ценами (мера, невиданная для Британии в мирное время и противоречащая предвыборным обещаниям консерваторов). В-третьих, проблемы платежного баланса, связанные с ускорением экономического роста, нужно решать с помощью свободно плавающего курса фунта, иначе говоря, его свободного падения (мера, противоречащая надеждам ЕЭС). В итоге за год свободно падающий фунт девальвировался на 20%.

В 1985 году курс фунта относительно доллара достиг исторического минимума – $1. Но затем фунт пошел в рост, и в начале 2000-х стоил уже $1,45.

В любом случае история показывает, что даже валюта, положившая начало золотому стандарту, может чрезвычайно сильно разочаровать ее держателей.

Источник