Гипсовую повязку при переломах впервые

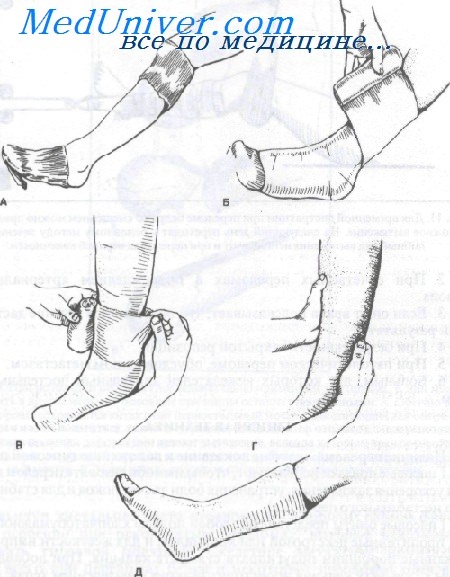

Гипсовый метод лечения перелома кости. Методика и контрольНаличие перелома — это не показание к наложению гипсовой повязки. Гипсовые повязки используют, чтобы иммобилизовать перелом кости для ускорения заживления, устранения боли за счет покоя и для стабилизации нестабильного перелома. Гипсовые бинты представляют собой полосы хлопчатобумажной ткани, пропитанные декстрозой или крахмалом и для жесткости импрегнированные порошком полугидрата сульфата кальция. При добавлении воды к сульфату кальция происходит реакция с выделением тепла, которое ощущают и больной, и врач, накладывающий гипс. Для того чтобы гипс застывал с разной скоростью, к нему добавляют различные ускоряющие застывание вещества. Обычная поваренная соль замедляет схватывание гипса; при необходимости можно добавить соль прямо в воду. Ускорение застывания происходит при повышении температуры воды или при добавлении в воду квасцов. Чем ниже температура воды, тем медленнее застывает гипс. Существует несколько методов наложения гипсовой повязки. Гипсовые повязки, накладываемые непосредственно на кожу, хотя и предпочитаемые некоторыми врачами в прошлом, в настоящее время не применяют из-за вызываемых ими осложнений — пролежней от давления и нарушений кровообращения. Наиболее распространенный современный метод — надевание на конечность трубчатого бинта в начала и в конце планируемой гипсовой повязки с последующим обматыванием конечности полотняной подкладкой от дистального к проксимальному концу. Слишком толстый слой подкладки снижает эффективность гипсовой повязки и позволяет избыточную подвижность. Обычно чем толще подкладка, тем больше требуется гипса. Вата, помещаемая между гипсом и кожей, смягчает давление повязки и улучшает фиксацию конечности, компенсируя некоторое сжатие тканей после наложения гипса. Гипсовая повязка должна раскатываться в том же направлении, что и ватная прокладка, каждый последующий тур бинта перекрывает предыдущий наполовину.

Ее всегда следует накладывать в поперечном направлении так, чтобы моток гипсового бинта почти постоянно находился в контакте с поверхностью конечности. Каждый виток следует слегка направлять вокруг конечности, оказывая давление, придающее форму повязке возвышением большого пальца. Каждый слой разглаживают возвышением большого пальца правой руки, в то время как левая рука ведет тур за туром. По мере уменьшения объема конечности для ровной укладки повязки большим и указательным пальцами правой руки делают небольшую складочку перед каждым разглаживанием оборота бинта. После наложения повязки ее разглаживают ладонями обеих рук и возвышенностями больших пальцев. Помните, что прочность и долговечность гипсовой повязки обеспечиваются спаиванием каждого предыдущего слоя бинта с последующим разглаживающими движениями обеих рук. Нужно постараться сделать оба конца повязки одинаковой толщины, избегая утолщать ее в центре, поскольку это снижает устойчивость фиксации места перелома. Обычной ошибкой является использование большого числа узких бинтов вместо нескольких широких, что придает повязке бугристый вид. Для гипсования обычно применяют бинты шириной 10, 15 и 20 см. Другой частой ошибкой является недостаточно плотное наложение повязки, особенно на более объемной проксимальной части конечности. В этом месте требуется более плотное прилегание, чем в дистальном отделе. Если необходимо укрепить гипсовую повязку, например гипсовый сапожок у тучного больного, то спереди накладывают дополнительную пластину, но ни в коем случае не дополнительные шины сзади, так как последние только утяжеляют, но не укрепляют повязку. Гипсовые сапожки просты в изготовлении и им следует отдавать предпочтение перед гипсовой повязкой с подстопником, хотя последний остается широко используемым приспособлением для амбулаторных больных. Накладывая гипсовую повязку на верхнюю конечность, надлежит оставить свободной кисть, завершив формирование повязки у дистальных головок пястных костей с тыльной стороны и у проксимальной сгибательной складки на ладони, чтобы пальцы могли свободно двигаться.

Если перелому сопутствуют разрыв или любые другие повреждения кожи, требующие лечения, в гипсовой повязке можно прорезать окно. При вырезании окна рану прикрывают толстой салфеткой из стерильной марли, а затем обычным способом накладывают гипс. После наложения гипсовой повязки над «выпуклостью» вырезают окно. Дефект всегда нужно покрывать повязкой и куском резиновой губки или войлока, плотно закрепляя на месте небольшой повязкой. Это позволит избежать выпячивания мягких тканей, последующего опухания и изъязвления кожи. Лонгеты также используют для лечения переломов, как правило, задние лонгеты для нижней конечности при переломах лодыжек и костей стопы и аналогичные лонгеты для иммобилизации переломов костей верхней конечности. Преимущество лонгет в том, что они позволяют опухание мягких тканей без нарушения циркуляции. К месту повреждения можно приложить пузырь со льдом, поскольку лонгета не препятствует проникновению холода в ткани и максимальному проявлению его эффекта. По этой причине, а также из-за легкости наложения лонгеты часто используют для экстренной и временной иммобилизации переломов. Однако лонгета допускает значительную подвижность и недостаточную стабильность там, где после репозиции требуется надежная фиксация. В последнее время в практику внедрены легкие пластиковые лонгеты, проницаемые для рентгеновских лучей, которые можно носить в течение длительного времени. Их можно смачивать водой, не боясь размягчения или повреждения. При свежих переломах их применение ограничено, чаще они используются в качестве повторных или этапных повязок. Особенно они эффективны при открытых переломах, поскольку больной может принимать сеансы водотерапии, не снимая повязки. Однако их труднее наложить и еще труднее смоделировать.

Пролежни — осложнения, развивающиеся от чрезмерного давления гипсовой повязкой. В этом случае больные жалуются на жгучие боли или дискомфорт. Избежать этого можно, устранив острые края или выступы гипсовой повязки. Войлочные прокладки, помещаемые между слоями подкладки в гипсовой повязке, имеют тенденцию смещаться, что может стать причиной образования пролежней. Контроль за гипсовой повязкой. Каждый больной с циркулярной гипсовой повязкой должен получить письменные инструкции с описанием симптомов ишемии от сдавления. Усиливающаяся боль, опухание, похолодание или изменение цвета кожи дистального отдела конечности — признаки чрезмерного сдавления гипсовой повязкой. Больного необходимо осмотреть немедленно: он должен быть информирован об опасности игнорирования подобных проблем. В качестве общего правила авторы рекомендуют проверять на наличие признаков расстройства кровообращения любую циркулярную гипсовую повязку на следующий день. Если повязка слишком тугая, следует разрезать не только гипс, но и внутреннюю прокладку, что значительно уменьшит сдавление. Исследования показали, что при рассечении только гипсовой повязки значительного уменьшения сдавления не происходит. В то же время рассечение и гипса, и подкладки существенно уменьшает последнее. – Также рекомендуем “Обезболивание переломов. Блокада по Виру” Оглавление темы “Переломы костей”:

|

Источник

За всю историю медицины для фиксации сломанных костей что только не применяли. Самой эффективной оказалась гипсовая повязка

А вы говорите: поскользнулся, упал. Закрытый перелом! Потерял сознание, очнулся — гипс. (кф «Бриллиантовая рука»)

С древних времен, чтобы сохранить неподвижность в области перелома, иммобилизовать поврежденные отломки костей применялись различные материалы. Сам факт того, что кости намного лучше срастаются, если придать им неподвижность друг относительно друга, был очевиден еще первобытным людям. Подавляющее большинство переломов заживет без какой-либо необходимости в операции, если сломанная кость правильно сопоставлена и зафиксирована (иммобилизована). Очевидно, что в ту стародавнюю пору стандартным методом лечения переломов была иммобилизация (ограничение подвижности). А чем в те времена, на заре истории можно зафиксировать сломанную кость? Согласно дошедшему до наших дней тексту из папируса Эдвина Смита (1600 г до нашей эры), в Древнем Египте применялись затвердевающие бинты, вероятно полученные из бинтов, применяемых при бальзамировании. Также при раскопках гробниц пятой династии (2494-2345 годах до нашей эры) Эдвин Смит описывает два набора шин для иммобилизации. До появления первой гипсовой повязки было очень далеко…

С древних времен, чтобы сохранить неподвижность в области перелома, иммобилизовать поврежденные отломки костей применялись различные материалы. Сам факт того, что кости намного лучше срастаются, если придать им неподвижность друг относительно друга, был очевиден еще первобытным людям. Подавляющее большинство переломов заживет без какой-либо необходимости в операции, если сломанная кость правильно сопоставлена и зафиксирована (иммобилизована). Очевидно, что в ту стародавнюю пору стандартным методом лечения переломов была иммобилизация (ограничение подвижности). А чем в те времена, на заре истории можно зафиксировать сломанную кость? Согласно дошедшему до наших дней тексту из папируса Эдвина Смита (1600 г до нашей эры), в Древнем Египте применялись затвердевающие бинты, вероятно полученные из бинтов, применяемых при бальзамировании. Также при раскопках гробниц пятой династии (2494-2345 годах до нашей эры) Эдвин Смит описывает два набора шин для иммобилизации. До появления первой гипсовой повязки было очень далеко…

Подробные рекомендации по лечению переломов даны в «Гиппократовом сборнике». В трактатах «О переломах» и «О суставах» дана техника вправления суставов, устранение деформации конечностей при переломах, и, конечно же, методы иммобилизации. Применялись отвердевающие повязки из смеси воска и смолы (кстати, метод был очень популярен не только в Греции), а также шины из «толстой кожи и свинца».

Более поздние описание методов фиксации сломанных конечностей принадлежит арабскому врачу Абу аль-Захрави (Альбукасис), в 10 веке н.э. Талантливый хирург из Кордовского Халифата (территория современной Испании) предлагал для создания плотной фиксирующей повязки применять как смесь глины, так и муки и яичного белка. Это были материалы, которые наряду с крахмалом применялись повсеместно вплоть до начала 19 века и технически претерпевали лишь незначительные изменения. Интересно другое. Почему для этого не применяли гипс? История гипсовой повязки, именно такой, какую мы ее знаем сегодня, насчитывает только 150 лет. А гипс как строительный материал применялся еще в 3-м тысячелетии до нашей эры. Неужели никто не подумал применять гипс для иммобилизации за 5 тысяч лет? Все дело в том, что для создания гипсовой повязки нужен не просто гипс, а тот, из которого убрали излишки влаги — алебастр. В среднее века за ним закрепилось название «парижская штукатурка».

История гипса: от первых скульптур до парижской штукатурки

Гипс как строительный материал применялся еще 5 тысяч лет назад, и использовался повсеместно в произведениях искусства, постройках древних цивилизаций. Египтяне, например, использовали его для отделки усыпальниц фараонов в пирамидах. В Древней Греции гипс очень широко применялся для создания великолепных скульптур. Фактически, греки и дали название этому природному материалу. «Гипрос» по-гречески — «кипящий камень» (очевидно, что ввиду своей легкости и пористой структуре). Широкое распространение получил он и в творениях древних римлян.

Исторически самый известный строительный материал применялся и зодчими остальной части Европы. Причем изготовление лепнины и скульптуры — не единственное применение гипса. Применялся он и для изготовления декоративной штукатурки для обработки деревянных домов в городах. Огромный интерес к гипсовой штукатурке возник из-за довольно часто встречающегося в те времена несчастья — огня, а именно: Великого лондонского пожара в 1666 году. Пожары тогда были не редкостью, но тогда выгорело более 13 тысяч деревянных строений. Оказалось, что те здания, которые были покрыты гипсовой штукатуркой, были намного устойчивее к действию огня. Поэтому во Франции начали активно применять гипс для защиты зданий от пожаров. Важный момент: во Франции находится самое крупное месторождение гипсового камня — Монмартр. Поэтому и закрепилось название «парижская штукатурка».

От парижской штукатурки до первой гипсовой повязки

Если говорить об отвердевающих материалах, применяемых в «догипсовую» эпоху, то стоит вспомнить знаменитого Амбруаза Паре. Французский хирург пропитывал бинты составом на основе яичного белка, о чем пишет в своем десятитомном руководстве по хирургии. Это был 16 век и начало активно применяться огнестрельное оружие. Иммобилизующие повязки применялись не только для лечения переломов, но и лечения огнестрельных ран, в чем Амбруаз Паре очень преуспел. Европейские хирурги тогда экспериментировали с декстрином, крахмалом, столярным клеем. Личный врач Наполеона Бонапарта, Жан Доминик Ларрей применял повязки, пропитанные составом камфорного спирта, ацетата свинца и яичного белка. Метод ввиду трудоемкости не был массовым.

А вот кто первым догадался использовать гипсовую повязку, то есть ткань, пропитанную гипсом — неясно. По-видимому, это был голландский врач — Антоний Матиссен, применивший ее в 1851 году. Он попробовал натирать гипсовым порошком перевязочный материал, который после наложения смачивали губкой с водой. Причем на заседании Бельгийского общества врачебных наук его резко раскритиковали: хирургам не понравилось, что гипс пачкает одежду врача и быстро затвердевает. Повязки Матиссена представляли полоски грубой хлопчатобумажной ткани с нанесенной тонким слоем парижской штукатурки. Этот метод приготовления гипсовой повязки использовался до 1950 года.

Стоит сказать, что и задолго до этого есть свидетельства того, что гипс для иммобилизации применяли, но несколько другим способом. Ногу помещали в заполненный алебастром ящик — «перевязочный снаряд». Когда гипс схватывался, на конечности получалась такая тяжелая болванка. Минусом было то, что это сильно ограничивало подвижность пациента. Очередным рывком в иммобилизации, как обычно, стала война. На войне все должно быть быстро, практично и удобно в массовом применении. Кто на войне будет заниматься ящиками с алебастрами? Именно наш соотечественник, Николай Иванович Пирогов в первый раз применил гипсовую повязку в 1852 году в одном из военных госпиталей.

Первое в истории применение гипсовой повязки

А почему же все-таки гипс? Гипс — один из самых распространенных минералов в земной коре. Представляет собой сульфат кальция, связанный с двумя молекулами воды (CaSO4*2H2O). При нагревании до 100-180 градусов гипс начинает терять воду. В зависимости от температуры получается либо алебастр (120-180 градусов Цельсия). Это и есть тот самый парижский гипс. При температуре 95-100 градусов получается низкообжиговый гипс, называемый высокопрочным гипсом. Последний как раз более предпочтителен для скульптурных композиций.

Первым применил знакомую нам гипсовую повязку «отец топографической анатомии» Н.И. Пирогов. Он, также как и другие врачи, пытался применить для создания плотной повязки разные материалы: крахмал, коллоидин (это смесь березового дегтя, салициловой кислоты и коллоидия), гуттаперчу (полимер, очень похожий на каучук). У всех этих средств был большой минус — они очень медленно высыхали. Кровь и гной размачивали повязку и она нередко ломалась. Способ, предложенный Матиссеном, также не был совершенен. За счет неравномерного пропитывания ткани гипсом повязка осыпалась и была непрочной.

Для иммобилизации еще в древности были попытки применять цемент, но минусом было также длительное время отверждения. Попробуйте посидеть со сломанной ногой неподвижно целый день…

Как писал Н.И. Пирогов в своих «Севастопольских письмах и воспоминаниях» он увидел у известного в те времена скульптора, Н.А.Степанова в мастерской действие гипса на полотно холста. Скульптор использовал тонкие льняные полоски, смоченные в жидкой смеси парижской штукатурки для изготовления моделей. «Я догадался, что его можно применять в хирургии, и тотчас наложил бинты и полоски холста, намоченные этим раствором, на сложный перелом голени. Успех был замечательный. Повязка высохла за несколько минут…Сложный перелом зажил без нагноения и всяких припадков».

Во время Крымской войны способ применения гипсовых повязок был широко внедрен в практику. Методика приготовления гипсовой повязки по Пирогову выглядела так. Поврежденную конечность оборачивали тканью, причем дополнительно обкладывали костные выступы. Готовился раствор гипса и в него погружались полоски из рубашек или кальсон (на войне не до жиру). В общем, для повязок годилось все.

В иммобилизующую повязку при наличии гипсового раствора можно превратить все что угодно (из к/ф «Джентльмены удачи»)

Распределяли гипсовую кашицу по ткани и накладывали вдоль конечности. Затем продольные полосы укреплялись поперечными полосами. Получалась прочная конструкция. Уже после войны Пирогов усовершенствовал свой метод: из грубой парусины заранее вырезался лоскут ткани, соответствующий размерам поврежденной конечности и замачивался в гипсовом растворе перед применением.

За рубежом же популярна была методика Матиссена. Ткань натиралась сухим гипсовым порошком и накладывалась на конечность пациента. Гипсовый состав хранился отдельно в герметичных контейнерах. В дальнейшем выпускались обсыпанные тем же составом бинты. Но смачивали их уже после бинтования.

Плюсы и минусы гипсовой повязки

Какие плюсы есть у фиксирующей повязки на основе гипса? Удобство и быстрота применения. Гипс гипоаллергенный (на памяти только один случай контактной аллергии). Очень важный момент: повязка «дышит» за счет пористой структуры минерала. Создается микроклимат. Это несомненный бонус, в отличии от современных полимерных повязок, имеющих еще и гидрофобную подложку. Из минусов: не всегда достаточная прочность (хотя тут многое зависит от техники изготовления). Гипс крошится и очень тяжел. И для тех, кого коснулось несчастье и пришлось обращаться к травматологу, часто мучает вопрос: как почесать под гипсом? Все же под гипсовой повязкой чешется чаще чем под полимерной: он пересушивает кожу (вспомним гигроскопичность гипса). В ход идут различные приспособления из проволочек. Кто сталкивался, тот поймет. В повязке из пластика, наоборот, все «преет». Подложка гидрофобная, то есть воду не впитывает. А то как же главный бонус полимерных повязок — возможность принимать душ? Конечно, здесь всех этих минусов лишены повязки, созданные на 3D принтере. Но пока такие повязки только в разработке.

Полимер и 3D принтер как средство иммобилизации

Уйдет ли гипсовая повязка в прошлое?

Современные возможности 3D принтера в создании фиксирующих повязок

Безусловно. Но, думаю, что будет это очень не скоро. Быстро развивающиеся современные технологии, новые материалы все же возьмут свое. У гипсовой повязки есть пока очень важное преимущество. Очень низкая цена. И, хотя появляются новые полимерные материалы, иммобилизующая повязка из которых намного легче и прочнее (кстати снимать такую намного сложнее, чем обычную гипсовую), фиксирующие повязки по типу «внешнего скелета» (напечатанные на 3D принтере), история гипсовой повязки еще не закончена.

Паламарчук Вячеслав

Если вы нашли опечатку в тексте, пожалуйста, сообщите мне об этом. Выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник