Гипсовая лонгета при переломе ключицы

Гипсовый метод лечения перелома кости. Методика и контрольНаличие перелома — это не показание к наложению гипсовой повязки. Гипсовые повязки используют, чтобы иммобилизовать перелом кости для ускорения заживления, устранения боли за счет покоя и для стабилизации нестабильного перелома. Гипсовые бинты представляют собой полосы хлопчатобумажной ткани, пропитанные декстрозой или крахмалом и для жесткости импрегнированные порошком полугидрата сульфата кальция. При добавлении воды к сульфату кальция происходит реакция с выделением тепла, которое ощущают и больной, и врач, накладывающий гипс. Для того чтобы гипс застывал с разной скоростью, к нему добавляют различные ускоряющие застывание вещества. Обычная поваренная соль замедляет схватывание гипса; при необходимости можно добавить соль прямо в воду. Ускорение застывания происходит при повышении температуры воды или при добавлении в воду квасцов. Чем ниже температура воды, тем медленнее застывает гипс. Существует несколько методов наложения гипсовой повязки. Гипсовые повязки, накладываемые непосредственно на кожу, хотя и предпочитаемые некоторыми врачами в прошлом, в настоящее время не применяют из-за вызываемых ими осложнений — пролежней от давления и нарушений кровообращения. Наиболее распространенный современный метод — надевание на конечность трубчатого бинта в начала и в конце планируемой гипсовой повязки с последующим обматыванием конечности полотняной подкладкой от дистального к проксимальному концу. Слишком толстый слой подкладки снижает эффективность гипсовой повязки и позволяет избыточную подвижность. Обычно чем толще подкладка, тем больше требуется гипса. Вата, помещаемая между гипсом и кожей, смягчает давление повязки и улучшает фиксацию конечности, компенсируя некоторое сжатие тканей после наложения гипса. Гипсовая повязка должна раскатываться в том же направлении, что и ватная прокладка, каждый последующий тур бинта перекрывает предыдущий наполовину.

Ее всегда следует накладывать в поперечном направлении так, чтобы моток гипсового бинта почти постоянно находился в контакте с поверхностью конечности. Каждый виток следует слегка направлять вокруг конечности, оказывая давление, придающее форму повязке возвышением большого пальца. Каждый слой разглаживают возвышением большого пальца правой руки, в то время как левая рука ведет тур за туром. По мере уменьшения объема конечности для ровной укладки повязки большим и указательным пальцами правой руки делают небольшую складочку перед каждым разглаживанием оборота бинта. После наложения повязки ее разглаживают ладонями обеих рук и возвышенностями больших пальцев. Помните, что прочность и долговечность гипсовой повязки обеспечиваются спаиванием каждого предыдущего слоя бинта с последующим разглаживающими движениями обеих рук. Нужно постараться сделать оба конца повязки одинаковой толщины, избегая утолщать ее в центре, поскольку это снижает устойчивость фиксации места перелома. Обычной ошибкой является использование большого числа узких бинтов вместо нескольких широких, что придает повязке бугристый вид. Для гипсования обычно применяют бинты шириной 10, 15 и 20 см. Другой частой ошибкой является недостаточно плотное наложение повязки, особенно на более объемной проксимальной части конечности. В этом месте требуется более плотное прилегание, чем в дистальном отделе. Если необходимо укрепить гипсовую повязку, например гипсовый сапожок у тучного больного, то спереди накладывают дополнительную пластину, но ни в коем случае не дополнительные шины сзади, так как последние только утяжеляют, но не укрепляют повязку. Гипсовые сапожки просты в изготовлении и им следует отдавать предпочтение перед гипсовой повязкой с подстопником, хотя последний остается широко используемым приспособлением для амбулаторных больных. Накладывая гипсовую повязку на верхнюю конечность, надлежит оставить свободной кисть, завершив формирование повязки у дистальных головок пястных костей с тыльной стороны и у проксимальной сгибательной складки на ладони, чтобы пальцы могли свободно двигаться.

Если перелому сопутствуют разрыв или любые другие повреждения кожи, требующие лечения, в гипсовой повязке можно прорезать окно. При вырезании окна рану прикрывают толстой салфеткой из стерильной марли, а затем обычным способом накладывают гипс. После наложения гипсовой повязки над «выпуклостью» вырезают окно. Дефект всегда нужно покрывать повязкой и куском резиновой губки или войлока, плотно закрепляя на месте небольшой повязкой. Это позволит избежать выпячивания мягких тканей, последующего опухания и изъязвления кожи. Лонгеты также используют для лечения переломов, как правило, задние лонгеты для нижней конечности при переломах лодыжек и костей стопы и аналогичные лонгеты для иммобилизации переломов костей верхней конечности. Преимущество лонгет в том, что они позволяют опухание мягких тканей без нарушения циркуляции. К месту повреждения можно приложить пузырь со льдом, поскольку лонгета не препятствует проникновению холода в ткани и максимальному проявлению его эффекта. По этой причине, а также из-за легкости наложения лонгеты часто используют для экстренной и временной иммобилизации переломов. Однако лонгета допускает значительную подвижность и недостаточную стабильность там, где после репозиции требуется надежная фиксация. В последнее время в практику внедрены легкие пластиковые лонгеты, проницаемые для рентгеновских лучей, которые можно носить в течение длительного времени. Их можно смачивать водой, не боясь размягчения или повреждения. При свежих переломах их применение ограничено, чаще они используются в качестве повторных или этапных повязок. Особенно они эффективны при открытых переломах, поскольку больной может принимать сеансы водотерапии, не снимая повязки. Однако их труднее наложить и еще труднее смоделировать.

Пролежни — осложнения, развивающиеся от чрезмерного давления гипсовой повязкой. В этом случае больные жалуются на жгучие боли или дискомфорт. Избежать этого можно, устранив острые края или выступы гипсовой повязки. Войлочные прокладки, помещаемые между слоями подкладки в гипсовой повязке, имеют тенденцию смещаться, что может стать причиной образования пролежней. Контроль за гипсовой повязкой. Каждый больной с циркулярной гипсовой повязкой должен получить письменные инструкции с описанием симптомов ишемии от сдавления. Усиливающаяся боль, опухание, похолодание или изменение цвета кожи дистального отдела конечности — признаки чрезмерного сдавления гипсовой повязкой. Больного необходимо осмотреть немедленно: он должен быть информирован об опасности игнорирования подобных проблем. В качестве общего правила авторы рекомендуют проверять на наличие признаков расстройства кровообращения любую циркулярную гипсовую повязку на следующий день. Если повязка слишком тугая, следует разрезать не только гипс, но и внутреннюю прокладку, что значительно уменьшит сдавление. Исследования показали, что при рассечении только гипсовой повязки значительного уменьшения сдавления не происходит. В то же время рассечение и гипса, и подкладки существенно уменьшает последнее. – Также рекомендуем “Обезболивание переломов. Блокада по Виру” Оглавление темы “Переломы костей”:

|

Источник

Причины: прямой удар в область ключицы, иногда — падение на вытянутую руку, на локоть, на боковую поверхность плеча.

Признаки. Локальная болезненность, припухлость, кровоизлияние и деформация, надключичная ямка сглажена, плечо опущено и смещено кпереди, надплечье укорочено. Пострадавший удерживает здоровой рукой предплечье и локоть поврежденной конечности, прижимая ее к туловищу. Активные и пассивные движения в плечевом суставе вызывают боль в области перелома, где пальпируется конец центрального отломка и определяется патологическая подвижность и крепитация отломков. Типичным является смещение центрального фрагмента кверху и кзади под действием тяги грудиноключично-сосцевидной мышцы, а периферического — кпереди и вниз под действием тяги грудных мышц и веса конечности (рис. 1). При оскольчатых переломах чаще возникает опасность повреждения подключичных сосудов и нервов или перфорации кожи. Исследование сосудов и нервов завершает клинический осмотр. Рентгенография помогает уточнить характер перелома и смещения отломков.

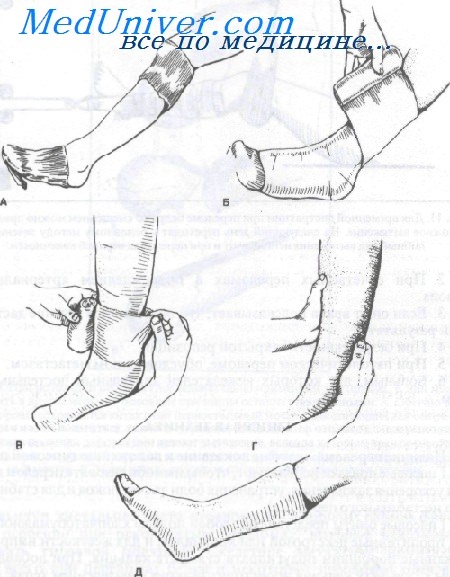

Рис. 1. Перелом ключицы: а — типичные смещения отломков; б—д — варианты транспортной иммобилизации

Лечение. В большинстве случаев переломы ключицы следует лечить консервативными методами. Даже если смещенные фрагменты срастаются в неправильном положении, со временем происходит их частичная резорбция и уменьшение деформации. Функциональный же результат, как правило, всегда хороший. Частота развития ложных суставов при использовании консервативного лечения составляет от 0,1 % до 0,8 %, а при оперативном возрастает до 4 % и более.

После анестезии оба плечевых сустава максимально отводят кзади (до сближения лопаток) и фиксируют мягкой 8-образной повязкой или кольцами Дельбе. Транспортируют пострадавшего в положении сидя в стационар. Немедленному направлению в специализированный стационар подлежат больные с сосудисто-нервными расстройствами или перфорацией кожи, когда возникает необходимость в срочном оперативном вмешательстве.

После анестезии области перелома новокаином больного усаживают на табурет. Голову больного наклоняют в сторону поврежденного надплечья, что ведет к расслаблению грудиноключично-сосцевидной мышцы. Это обеспечивает низведение центрального отломка. Помощник становится позади больного, коленом упирается в нижний край лопатки на стороне повреждения, кладет руку на надплечье и оттягивает плечевые суставы назад. Травматолог вводит в подмышечную ямку кулак, поднимает плечо, ротирует его кнаружи и приводит локтевой сустав к туловищу. По возможности он сопоставляет отломки руками. Удержать отломки ключицы труднее, чем репонировать.

Достаточно надежной считается повязка В. Г. Вайнштейна, позволяющая фиксировать руку в том положении, в котором была достигнута репозиция (рис. 2).

Рис. 2. Гипсовые повязки при переломах ключицы: а — Вайнштейна; б — Каплана

Повязка состоит из двух циркулярных полос. Одна из них охватывает предплечье пострадавшей конечности и здоровое надплечье, вторая окружает грудь и фиксирует отведенное назад плечо. Обе полосы прочно соединены между собой и тщательно моделированы. Повязку накладывают на 4—6 нед. Область перелома доступна для осмотра, физиотерапии, рентгенографии.

Оперативное лечение показано только в следующих случаях:

1) открытые переломы;

2) угроза перфорации кожи;

3) повреждение сосудисто-нервного пучка;

4) сопутствующий перелом шейки лопатки;

5) выраженное смещение фрагментов и невозможность их удержать в правильном положении после закрытой ручной репозиции.

Кроме этого, зачастую остеосинтез необходим у пациентов с политравмой для облегчения ухода и изменения положения тела, у больных с сочетанным повреждением грудной клетки для улучшения активного дыхания, при переломах других сегментов той же конечности.

При переломах средней трети ключицы используют узкую (3,5 мм) динамическую компрессирующую пластину (рис. 3, б) или реконструктивную пластину с 6—8 отверстиями (рис. 3, а), а также остеосинтез стержнем по Кюнчеру. При переломах акромиального конца ключицы методами выбора могут быть применение проволочной стягивающей петли с двумя спицами, 1/3 трубчатой пластины или малой Т-образной пластины (рис. 3, в). Сопутствующее повреждение клювовидно-ключичной связки и смещение ключицы кпереди требует дополнительной фиксации последней к клювовидному отростку длинным кортикальным или губчатым шурупом через одно из отверстий пластины либо использования для этого прочного шовного материала, аллосухожилия или лавсановой ленты. Интрамедуллярная фиксация стержнем или спицами зачастую приводит к миграции конструкции и поэтому рекомендуется только при невозможности выполнения накостного остеосинтеза.

Рис. 3. Накостный остеосинтез перелома ключицы: а — реконструктивной пластиной; б — динамической компрессирующей пластиной; в — малой Т-образной пластиной

После операции конечность фиксируют косыночной повязкой или повязкой Дезо в течение 2—3 нед., при сомнении в стабильности остеосинтеза целесообразно использование гипсовой повязки Смирнова—Вайнштейна (см. рис. 2, а).

Накостные фиксаторы удаляют после консолидации перелома— через 1 год, интрамедуллярные — через 6 мес.

Со 2-го дня после операции начинают ЛФК для кисти, массаж предплечья, физиотерапевтическое лечение.

Трудоспособность восстанавливается через 2—3 мес.

Осложнения: повреждение сосудисто-нервного пучка (ишемия, парезы, параличи мышц конечности).

Травматология и ортопедия. Н. В. Корнилов

Опубликовал Константин Моканов

Источник

При возникновении разных травм одним из популярных методов обездвиживания является применение гипсовой лонгеты. Этот подход к консервативному лечению имеет ряд преимуществ. Чтобы выполнить процедуру правильно, медики соответствующей квалификации изучают методику приготовления и наложения подобной повязки. Ее особенности будут рассмотрены далее.

Особенности методики

Гипсовая лонгета накладывается при значительных ушибах, повреждениях связок. Также ее применяют после вправления суставов при вывихах, а также при разных видах переломов. Если существуют противопоказания к наложению глухого гипса, также применяют эту методику. Для этого в хирургических отделениях выделяется специальная комната. В ней есть необходимые материалы и оборудование для проведения процедуры.

Наложение гипсовой лонгеты имеет ряд преимуществ. Она плотно и равномерно прилегает к телу, легко снимается и отвердевает очень быстро. Если имеются отломки, сопоставленные хирургом или травматологом, лонгета будет хорошо удерживать их.

Гипс представляет собой сульфат кальция. Его хорошо просушивают при температуре от 100 до 130 ºС. Благодаря этому материал хорошо растирается, образуя порошок белого цвета. Гипс – гидрофильное вещество. Чтобы он не напитался влагой, его хранят в хорошо закрытой таре из металла или стекла.

Лучше всего в медицинских целях использовать гипс марки М400. Он застывает за 10 мин. при температуре 15 ºС. Этот период сокращается до 4 мин., если температура в помещении составляет 40 ºС. Качество гипса проверяется при помощи ряда проб. Порошок должен иметь равномерный и тонкий помол. При смешивании его с водой не должен выделяться запах сероводорода.

Разновидности

Гипсовая лонгета может быть двух типов:

- Повязка с подкладкой из ваты и марли, фланели, трикотажа. Имеет определенные недостатки. Вата или ткань могут сбиваться, оказывая давление на тело. Также может наблюдаться недостаточная фиксация отломков. Лучше всего применять при наложении подобной повязки трикотаж. Они предохраняют кожу от появления потертостей.

- Бесподкладочная повязка. Накладывается непосредственно на кожу. Ее ничем не смазывают, волосы не сбривают. Выступающие части тела важно защитить от давления.

Процедура наложения

Рука или нога в гипсе, заживают правильно и в установленные сроки. Для этого важно придерживаться установленной методики:

- Пациента укладывают или садят в удобное положение.

- Часть тела кладут на стойку, закрывают выступающие места ватно-марлевыми подушечками.

- Бинт с гипсом ведут по спирали, избегая натяжения. Материал не отрывают от поверхности, чтобы не образовались складки. Слои разглаживают ладонью.

- Над местом перелома требуется дополнительно укрепить повязку турами, состоящими из 6-12 слоев бинта.

- Пальцы конечности оставляют открытыми. По их виду судят о кровообращении.

- Края повязки подрезают, подвертывая их наружу. Гипсовой кашицей заглаживается валик.

- На повязке пишется дата наложения гипса.

- Повязку не укрывают в течение 3 суток. Пациент должен знать, как обращаться с повязкой, пока материал не высохнет полностью. В противном случае он может навредить себе, испортив фиксационный материал.

Верхние конечности

Если повреждение определяется на плече и плечевом суставе, применяют две гипсовая лонгета по Турнеру. Их еще называют «воронье гнездо». Первую часть накладывают от лопатки по наружной стороне конечности. Тыльную повязку ведут от предплечья до головок костей пальцев. Вторая лонгета накладывается на первую, а далее ее распределяют по передней поверхности. Закрепляют повязку обычным бинтом.

Локтевой сустав может быть обездвижен при помощи одной или двух лонгет. Их накладывают от верхней трети поверхности плеча по обеим поверхностям или только сверху.

Предплечье иммобилизуют при помощи двух лонгет из гипса. Их накладывают от средней части плеча до пястных костей. При этом нужно контролировать положение предплечья. Оно должно находиться между пронацией и супинацией. Сустав должен образовывать прямой угол. Кисть при этом устанавливают в позицию тыльной флексии. Проверяется, удобно ли пациенту в таком положении.

Если травма произошла на кисти, лонгету накладывают по поверхности ладони до трети предплечья.

Нижние конечности

Гипсовая лонгета при переломе голени имеет U-образную форму. Иммобилизацию проводят до верхней трети этой части конечности. При этом повязка должна охватывать лонгету на подошве.

При травме коленного сустава накладываются две повязки по бокам. Они начинаются от трети бедра и следуют до нижней 1/3 голени.

Если нужно обездвижить переднюю часть стопы, накладывают заднюю подошвенную повязку. Ее ведут от пальцев до нижней 1/3 голени.

В некоторых случаях нужно применять специальные циркулярные повязки. Они предназначены для обездвиживания разных отделов опорно-двигательной системы.

Некоторые рекомендации

Нужно заранее подготовить все необходимое для наложения гипсовой лонгеты. Фиксируют кость и несколько соседних суставов. Если повреждение диагностировано в одном суставе, его накладывают на него и достаточную протяженность конечности. Важно придать иммобилизованной конечности выгодное с функциональной точки зрения положение.

При наложении повязки часть тела должна оставаться абсолютно неподвижной. Недопустимо, чтобы пациент двигался в ходе процедуры.

Бинтование проводится от периферии по направлению к центральной части. Материал нельзя перегибать. При необходимости его подрезают, меняя направление хода, а затем расправляют. После каждого слоя повязку тщательно моделируют и притирают. Так материал хорошо спаивается, а повязка будет точно соответствовать контурам тела. Поддерживать конечность нужно всей ладонью. Недопустимо задействовать для этого только пальцы.

Важно чтобы гипс не был слишком тугим или, наоборот, свободным. Чтобы не повредить повязку (что особенно часто случается у детей), ее покрывают шеллаком или раствором этого материала со спиртом.

Бинты заготавливают заранее, ориентируясь по длине конечности. Его рыхло складывают, а затем замачивают и разглаживают на весу. На изгибах материал надрезают и одну часть материала накладывают на другую.

Источник