Гипоинтенсивная линия перелома

Механизм скрытого перелома

- Перелом без смещения, который не определяется при рентгенологическом исследовании, несмотря на правильную технику проведения

- 2-9% переломов шейки бедра скрытые 15%, переломов ладьевидной кости скрытые.

Какой метод диагностики скрытого перелома выбрать: МРТ, КТ, рентген

Метод выбора

- МРТ

- КТ

- Радионуклидное исследование (при скрытом переломе у пожилых пациентов признаки не определяются в течение первых 1—3 дней после травмы).

Что покажут снимки КТ костей при скрытом переломе

- Спиральная КТ с высоким разрешением

- Линия перелома, ступенька в кортикальном слое или рентгеноплотные бугорки

- Особенно информативна для изображения запястья, костей предплюсны и позвоночника.

Что покажут снимки МРТ костей при скрытом переломе

- Чувствительность 93%

- Специфичность 95%

- На Т1-и Т2-взвешенной последовательности – линейное или полосовидное снижение интенсив¬ности сигнала в костном мозге, распространяющееся на кортикальный слой

- На Т2-взвешенном изображении или в последовательности STIR – перифокальный отек

- На Т2-взвешенном изображении линия перелома гипоинтенсивная в связи с компрессией трабекул

- Центральная линейная гиперинтенсивность – признак перелома с расхождением краев

- В последовательности GЕ чувствительный эффект дает усиление вариабельных запустений сигнала

- Могут обнаруживаться сопутствующие повреждения мягких тканей (гематома, ушиб мышц)

- Возможно повреждение эпифизов

- Особенно в тазовой области, МРТ может визуализировать перелом как более распространенный, чем подозревалось.

а-d Падение на левое бедро. Рентгенологическое исследование левого тазобедренного сустава: (а) прямая проекция, (b) боковая проекция. Отсутствие визуализации перелома.

Сагиттальная МРТ: (с) во фронтальной плоскости (d) в сагиттальной плоскости. Линия перелома через шейку бедра и повреждение большого вертела.

а, b Болевой синдром в области левого коленного сустава после падения, (а) Рентгенологическое исследование левого коленного сустава в прямой проекции. Признаки перелома неразличимы.

(b) МРТ. Вертикальная линия перелома в плато большеберцовой кости.

Клинические проявления

Типичные проявления:

- Например, перелом шейки бедра: анамнез, отличающийся от типичного (падение с последующим болевым синдромом в тазобедренном или коленном суставе; припухлость в области тазобедреннего сустава, укорочение, отведение и наружная ротация нижней конечности) – только незначительные симптомы при пассивном движении

- При скрытых переломах без смещения могут быть возможны даже физические нагрузки на конечность. Например, перелом ладьевидной кости: болезненность при пальпации в области анатомической табакерки и ладьевидного бугорка

- Боль при надавливании вдоль оси указательного пальца.

Течение и прогноз

- Цель ранней диагностики – устранение прогрессирования скрытого перелома (например, путем иммобилизации), предупреждение вторичного смещения и псевдоартроза.

Что хотел бы знать лечащий врач

- Оценка консолидации перелома в процессе выздоровления (особенно при КТ)

- Диагноз

- Исключение некроза.

Какие заболевания имеют симптомы, схожие со скрытым переломом

Ушиб кости

– Нарушение сигнала при МРТ сходно с отеком костного мозга

– Отсутствие линии перелома

Советы и ошибки

Отказ от проведения повторного рентгенологического исследования при отрицательных результатах первоначального рентгенологического исследования.

Источник

Механизм стрессового перелома

- Остеопороз (как первичный, так и вторичный) – основная особенность переломов вследствие недостаточности костной ткани.

- «Стрессовый перелом» или усталостный перелом — общий термин для переломов вследствие недостаточности костной ткани и переломов вследствие перегрузки

- Чаще всего поражения возникают в следующей последовательности: нижние конечности, затем таз

- До 20% всех повреждений в спортивной медицине – стрессовые переломы

- Контактные виды спорта и бег обусловливают 70% всех стрессовых переломов

- Дисбаланс между формированием и резорбцией кости с диспропорциональным увеличением активности остеокластов

- Микропереломы трабекул, позднее – кортикального слоя

- Попытка организма восстановить целостность периостального формирования новой костной ткани. Переломы вследствие перегрузки: повторные субмаксимальные стрессовые воздействия на неизмененную кость

- Стрессовая реакция: отсутствие манифестации перелома.

- Переломы вследствие недостаточности костной ткани: физиологический стресс костной ткани (с низкой эластичностью или уменьшенным содержанием минеральных компонентов – остеопороз, болезнь Педжета или остеомаляция)

- При наличии злокачественного процесса также описывается как патологический перелом.

Какой метод диагностики стрессового перелома выбрать: МРТ, КТ, рентген

Метод выбора

- Рентгенологическое исследование

- МРТ

- Радионуклидное исследование

- КТ.

Что покажут рентгеновские снимки при стрессовом переломе

- Низкая чувствительность (15%) в ранней стадии

- Увеличение рентгенопрозрачности, неразличимый кортикальный слой и пластинчатая реакция надкостницы с формированием костной мозоли может первоначально не определяться

- Наиболее ценный ранний рентгенологический признак – реакция надкостницы

- Выраженная солидная или пластинчатая реакция надкостницы, линия перелома и формирование костной мозоли часто появляются через несколько недель

- Линия перелома, исчезающая в последующем, является признаком выздоровления.

Что покажут снимки КТ костей при стрессовом переломе

- При стрессовом переломе кортикального слоя КТ может не демонстриро¬вать линию перелома или надкостничное/внутрикостное формирование новой кости через 2-3 нед.

- Стрессовый перелом, повреждающий трабекулы кости, подтверждается диффузным склерозом с грубым краем (над¬костничная мозоль, уплотнение трабекул)

- При более длительном существовании перелома крестца вследствие недостаточности костной ткани

- края перелома закруглены и склерозированы

- Отрицательные значения плотности – ключ к дифференциальной диагностике остеопоротических и посттравматических переломов

- Продольный стрессовый перелом большеберцовой кости (до 10%) может помочь в установлении диагноза.

Что дает сцинтиграфия при стрессовом переломе

- Очень высокая чувствительность

- Более низкая специфичность, чем при рентгенологическом исследовании (дифференциальная диагностика включает опухоли, инфекционный процесс, инфаркт кости, периостит)

- Интенсивное очаговое накопление контрастного вещества через 6-72 ч после травмы (линейное или веретеновидное)

- При нормальных рентгенологических признаках позволяет дифференцировать костные и вне- костные поражения

- В ранней стадии – незначительное усиление накопления контрастного вещества, которое заметно нарастает в поздней стадии

- При двустороннем переломе крестца – признак Хонда (Ноnda): Н-образное накопление контрастного вещества.

Что покажут снимки МРТ костей при стрессовом переломе

- Более высокая чувствительность в Т2-взвешенной последовательности с подавлением МР-сигнала от жировой ткани и последовательности STIR.

- Помощь в установлении диагноза при негативных результатах рентгенологического исследования.

- Стрессовая реакция: раннее повышение интенсивности сигнала (последовательность STIR, Т2-взвешенная последовательность ТSE)

- Интенсивность сигнала сходна с сигналом костного мозга.

- Стрессовый перелом: интенсивность сигнала сходна с сигналом костного мозга

- Во всех последовательностях: гипоинтенсивная линия перелома (обычно перпендикулярная костному мозгу, однако, в редких случаях, в большеберцовой кости может быть параллельна расположенному рядом кортикальному слою)

- Расширение линии перелома может вызывать центральное увеличение интенсивности сигнала

- Часто – выраженная реакция надкостницы с распространенным отеком и накоплением контрастного вещества

- В процессе выздоровления образуется костная мозоль и уменьшаются признаки вышеупомянутых изменений

- Типичное изображение отека в виде бабочки при двустороннем переломе крестца вследствие недостаточности костной ткани.

Перелом пяточной кости вследствие перегрузки. Перестав в последние годы участвовать в соревнованиях, пациент вновь ощутил боль при начале бега. Рентгенологическое исследование пяточной кости в боковой проекции демонстрирует линейный перпендикуляр (стрелка) к верхнезадней части пяточной кости, имеющий повышенную рентгенологическую плотность.

а-d Стрессовый перелом или усталостный перелом после быстрого увеличения интенсивности ходьбы. Боль в правом тазобедренном суставе, (а)Рентгенологическое исследование правого тазобедренного сустава в прямой проекции демонстрирует отсутствие признаков повреждения.

(с) Повторное рентгенологическое исследование через 1 мес. Склеротический участок, распространяющийся на кортикальный слой. Отсутствие признаков перелома кортикального слоя. )

(d) Повторная КТ через 2 мес. Мелкий перелом кортикального слоя и реакция надкостницы.

Типичное расположение линий стрессовых переломов в тазу

Клинические проявления

Типичные проявления:

- Диагноз базируется преимущественно на анамнезе пациента

- Постепенное нарастание симптомов

- Связь с необычным режимом физических нагрузок (изменения привычного режима/продолжительности)

- Ухудшение при постоянной физической нагрузке

- Улучшение в состоянии покоя

- Остеопороз является важным этиологическим фактором.

- Места, предрасположенные к возникновению: проксимальный отдел большеберцовой кости, ладьевидная кость стопы, пяточная кость, вторая и третья плюсневые кости, шейка бедра и кости таза

- Переломы таза возникают преимущественно в виде двусторонних стрессовых переломов крестца, переломов шейки бедра, переломов подвздошной кости над вертлужной впадиной и переломов лонных костей

- Особенно у детей, возможны переломы внутрисуставной части L4-L5.

Методы лечения усталостного перелома

- Устранение физической нагрузки

- Гипсовая лонгета

- Обезболивающие препараты.

Течение и прогноз

- Хороший прогноз при стрессовых переломах при условии раннего начала лечения

- Хороший прогноз консолидации перелома при достаточной иммобилизации

- Переломы крестца часто приводят к развитию псевдоартроза.

Что хотел бы знать лечащий врач

- Ранняя диагностика и дифференциальная диагностика усталостных переломов (например, с опухолью или воспалительным процессом).

Какие заболевания имеют симптомы, схожие со стрессовым переломом

Ключевые моменты в установлении точного диагноза – анамнез пациента, расположение повреждения, сочетание реакции надкостницы и линейного участка склероза, ориентированного перпендикулярно кортикальному слою.

Остеоид- остеома

– Усиление болей в ночное время

– Хороший эффект в купировании болевого синдрома при приеме аспирина

– Очаговое поражение, выраженный склероз

Хронический склерозирующий остеомиелит (остеомиелит Гарре)

– Склеротическая структура изображения

– Часто отсутствие увеличения рентгенопрозрачности при рентгенологическом исследовании

– Более распространенное поражение

– Отсутствие изменений структуры поражений в течение нескольких недель

Остеомаляция

– Свободные зоны трансформации

– Позвоночник «игрока регби»

– Грубая структура кости

– Деформация длинных трубчатых костей

– Хроническая почечная недостаточность (почечная остеодистрофия)

Метастазы в кости

– Переломы крестца/таза вследствие недостаточности костной ткани часто связаны со злокачественным процессом

Остеогенная саркома

– Обычно поражение метафиза

– Структура изображения «изъеденности молью»

– Игольчатая/тонкая пластинчатая реакция надкостницы

– Возможно определение треугольника Кодмана

Саркома Юинга

– Поражение диафизов длинных трубчатых костей

– Остеолитическая деструкция

Костный нарост голени

– Периостит заднемедиальной части большеберцовой кости в месте соединения между средней и дистальной третью

– Диффузное накопление радионуклида при радионуклид¬ном сканировании кости

Советы и ошибки

- Отсутствие диагностики перелома крестца вследствие недостаточности костной ткани при рентгенологическом исследовании

- Ошибочная интерпретация стрессового перелома как опухоли или воспалительного процесса в связи с выраженной реакцией надкостницы.

Источник

Лучевая диагностика стрессового перелома корня дуги позвонка

а) Терминология:

1. Синонимы:

• Педикулолиз

2. Определения:

• Перелом на фоне недостаточности костной ткани: возникает при физиологических нагрузках в условиях патологического снижения плотности костной ткани

• Усталостный перелом: возникает при избыточных нагрузках при нормальной плотности ткани

б) Визуализация:

1. Общие характеристики:

• Наиболее значимый диагностический признак:

о Прозрачная линия перелома в области корня дуги на рентгенограмме или КТ

• Локализация:

о Поясничный отдел позвоночника > шейный отдел > грудной отдел

• Морфология:

о Вертикально ориентированный перелом корня дуги:

– Может быть незавершенным

о Могут быть видны признаки ремоделирования костной ткани на фоне хронической механической перегрузки:

– Утолщение кортикального слоя, медуллярный склероз

2. Рентгенологические данные стрессового перелома корня дуги позвонка:

• Рентгенография:

о Линейная линия перелома корня дуги о ± склероз прилежащих участков кости:

– «Анизокория» позвонка: увеличение размера, склерозирование корня дуги на рентгенограмме в прямой проекции

3. КТ при стрессовом переломе корня дуги позвонка:

• Костная КТ:

о Фронтально ориентированный перелом корня дуги:

– Наличие склероза кости отражает формирование костной мозоли/консолидацию перелома и/или исходно существующие стрессовые изменения кости

– Старый педикулолиз может прогрессировать до формирования гипертрофированного ложного сустава

о Обращайте внимание на изменения задних элементов позвонка с противоположной стороны:

– Перелоя корня дуги

– Спондилолиз

– Постляминэктомический дефект

о ± дегенеративные изменения межпозвонковых дисков и дугоотростчатых суставов

4. МРТ при стрессовом переломе корня дуги позвонка:

• Т1-ВИ:

о Гипоинтенсивный сигнал в области корня дуги при свежих или биомеханически нестабильных переломах:

– Отражает отек или фиброзно-сосудистое замещение ткани костного мозга

о Линия перелома может определяется в виде тонкого участка гипоинтенсивного Т1-сигнала:

– Линия перелома может экранироваться изменениями окружающих участков костного мозга

о По мере разрешения явлений механической нестабильности изменения костного мозга нормализуются либо происходит замещение его жировой тканью (гиперинтенсивность Т1 -сигнала)

• Т2-ВИ, STIR:

о Гиперинтенсивный сигнал в области корня дуги при свежих или биомеханически нестабильных переломах:

– Отражает отек или фиброзно-сосудистое замещение ткани костного мозга

о Линия перелома и/или нарушение непрерывности кортикального слоя могут быть видны как линейный участок гиперинтенсивного Т2-сигнала

о Изменения костного мозга намного более четко видны в STIR-режиме:

– Жировая инфильтрация костного мозга экранирует сигнал в режиме Т2 FSE

о По мере разрешения явлений механической нестабильности изменения костного мозга нормализуются либо происходит замещение его жировой тканью (умеренная гиперинтенсивность Т2-сигнала, гипоинтенсивность в режиме STIR)

• Т1-ВИ с КУ:

о Зоны гипоинтенсивного сигнала костного мозга (фиброзно-сосудистое замещение костного мозга) после внутривенного введения контраста усиливают сигнал

5. Радиоизотопные исследования:

• Сцинтиграфия скелета:

о При стрессовых переломах корней дуг на фоне репаративного ответа регистрируется усиление захвата изотопа:

– ОФЭКТ позволяет дифференцировать стрессовый перелом от спондилолиза

о Усиление захвата изотопа при сочетанных изменениях позвонка, например, при спондилолизе с противоположной стороны

6. Рекомендации по визуализации:

• Наиболее оптимальный метод диагностики:

о MPT (STIR или Т2 FS режимы) является наиболее чувствительным методом диагностики изменений костного мозга корней дуг позвонков:

– Изменения неспецифичны и могут быть обусловлены педикулолизом, за исключением случаев, когда удается увидеть непосредственно линию перелома

о Диагностическая ценность КТ ограничена только диагностикой переломов и визуализацией признаков репаративного склероза

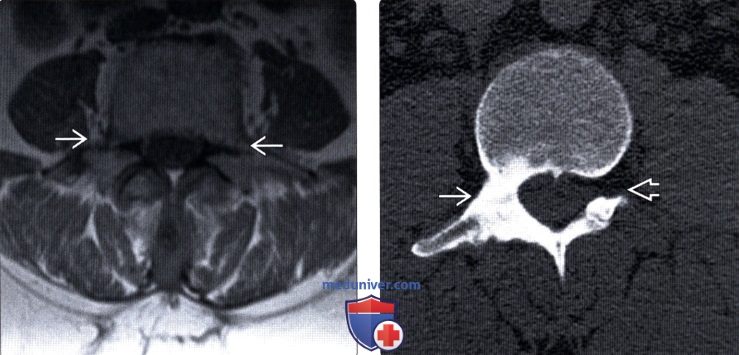

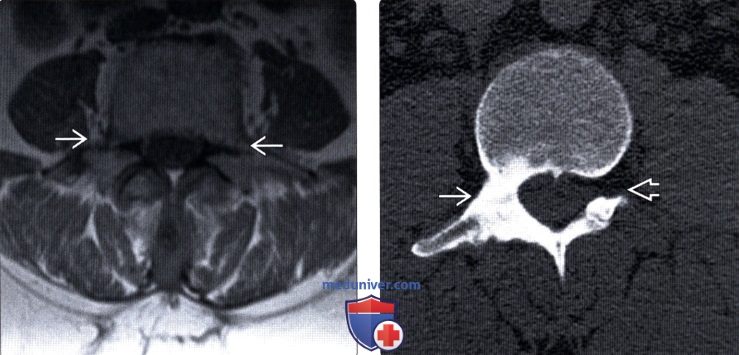

(Слева) На аксиальном Т1-ВИ подростка, пожаловавшегося на внезапное усиление болевого синдрома в спине, отмечается гиперинтенсивность сигнала правого корня дуги L5. Стрессовый перелом выглядит как линей -ный участок гипоинтенсивного сигнала в области правого корня дуги. Левый корень дуги выглядит нормально.

(Справа) На сагиттальном КТ-срезе у подростка с внезапно развившимся болевым синдромом в спине выявлен свежий стрессовый перелом правого корня дуги L5 без смещения фрагментов.

в) Дифференциальная диагностика:

1. Артропатия дугоотростчатых суставов поясничного отдела позвоночника:

• Гипоинтенсивность Т1-/гиперинтенсивность Т2-сигнала костного мозга могут наблюдаться в области корней дуг выше или ниже измененного дугоотростчатого сустава

• Этиология до конца неясна:

о Воспалительные изменения на фоне артропатии

о Ответ со стороны костной ткани на биомеханическую нестабильность/стрессовые нагрузки

о Микропереломы

2. Спондилолиз:

• Гипоинтенсивность Т1-/гиперинтенсивность Т2-сигнала костного мозга могут наблюдаться в области корня дуги на стороне изменений при свежем спондилолизе:

о Изменения разрешаются по мере консолидации дефекта, особенно у молодых пациентов

3. Метастатическое поражение:

• Множественность поражения

• Гипоинтенсивность Т1-сигнала, гиперинтенсивность Т2-сигнала

• Зоны деструкции кортикальной и губчатой кости по данным КТ

4. Первичное новообразование кости:

• Остеобластома

• Остеоид-остеома

5. Болезнь Педжета:

• Увеличение объема кости с утолщением кортикального слоя и гипертрофией костных трабекул

• Может предрасполагать к патологическим переломам

г) Патология. Общие характеристики стрессового перелома корня дуги позвонка:

• Этиология:

о Усталостный перелом:

– Избыточные и/или повторяющиеся нагрузки в условиях нормального качества костной ткани, превышающие репаративные возможности кости → механическая несостоятельность

– Спортсмены:

Обычно это спортсмены, занятые в таких видах спорта, которые связаны с интенсивными ротационными движениями позвоночника, например, бейсбол или крикет

– Исходный дефект дуги позвонка:

Врожденное незаращение дуги

Спондилолиз с противоположной стороны

Ляминэктомия

– Пациенты позднего среднего и пожилого возраста:

Дегенеративные изменения межпозвонковых дисков, приводящие к перераспределению нагрузки на задние элементы позвонков

Дегенеративные изменения дугоотростчатых суставов, приводящие к снижению возможности сохранения сегментарной стабильности в сагиттальной плоскости

Механическая перегрузка задних элементов позвонка, в т. ч. корней дуг

– Осложнение спондилодеза:

Перегрузка элементов позвонков, смежных с зоной спондилодеза → механическая несостоятельность

о Перелом на фоне недостаточности костной ткани:

– Возникает при физиологических нагрузках в условиях снижения качества костной ткани:

Остеопороз, последствия воздействия радиации, болезнь Педжета и т. д.

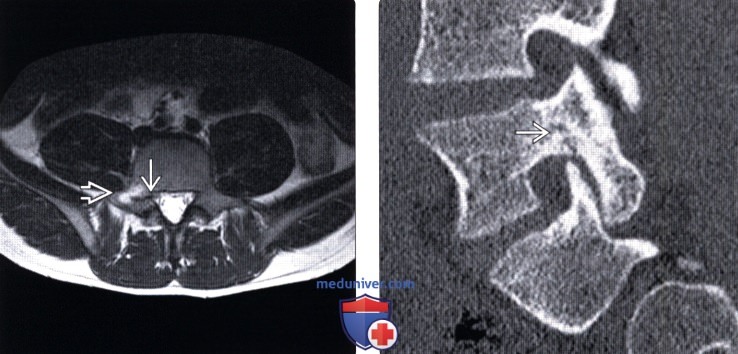

(Слева) На косо-сагиттальном КТ-срезе шейного отдела позвоночника видна прозрачная линия перелома левого корня дуги С5-С6 со склерозированными краями. Пациенту ранее выполнена дискэктомия С5-6 и межтеловой спондилодез, который в итоге не состоялся.

(Справа) Т1-ВИ: признаки старого перелома правого корня дуги поясничного позвонка в виде линейной зоны низкого сигнала, окружающей гиперплазии костной ткани и гиперинтенсивной жировой инфильтрации костного мозга корня дуги и поперечного отростка.

д) Клинические особенности:

1. Клиническая картина стрессового перелома корня дуги позвонка:

• Наиболее распространенные симптомы/признаки:

о Внезапное усиление хронического болевого синдром в спине

• Другие симптомы/признаки:

о ± радикулопатия:

– Может быть следствием воспаления твердой мозговой оболочки или компрессии корешка на фоне сопутствующих дегенеративных изменений

• Внешний вид пациента:

о Пациент с впервые развившимся или внезапно обострившимся болевым синдромом в спине

2. Демография:

• Возраст:

о Физически активные подростки и молодые люди, действующие спортсмены

о Пациенты позднего среднего и пожилого возраста с уже имеющимися дегенеративными изменениями позвоночника

• Пол:

о Отсутствие половой предрасположенности

• Эпидемиология:

о Относительно нечастая патология по сравнению, скажем, с переломами межсуставной части дуги (спондилолизом)

3. Течение заболевания и прогноз:

• Болевой синдром по мере консолидации перелома обычно разрешается

4. Лечение стрессового перелома корня дуги позвонка:

• Первой линией обычно является консервативная терапия:

о Ограничение физической активности

о Иммобилизация, ортезирование

• К хирургическому лечению (спондилодез или первичный синтез корня дуги винтом) прибегают при неэффективности лечения консервативного

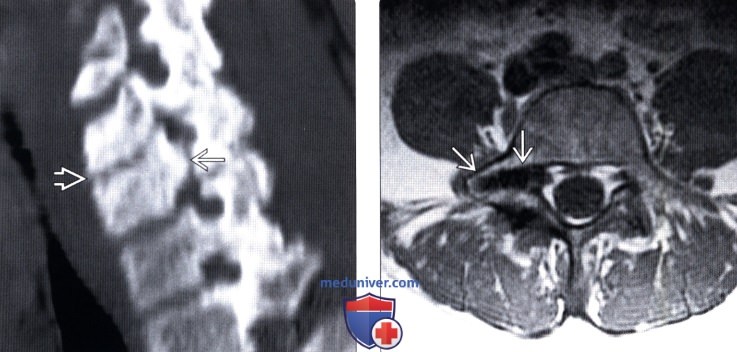

(Слева) Т1-ВИ, аксиальная проекция: линейная зонагипоинтенсивного сигнала обоих корней дуг L4, сигнал окружающего костного мозга не изменен, что свидетельствует о консолидированном стрессовом переломе корня дуги.

(Справа) КТ, аксиальный-срез: врожденная гипоплазия левых задних элементов позвонка и аплазия левого корня дуги. Правый корень дуги компенсаторно гипертрофирован и склерозирован, в центральной его части определяется горизонтальное просветление, соответствующее усталостному стрессовому перелому корня дуги.

е) Диагностическая памятка:

1. Следует учесть:

• Изменения сигнала костного мозга корней дуг позвонков наблюдаются у 1,7% пациентов, которым проводят МРТ по поводу болевого синдрома в спине:

о Наиболее частыми причинами таких изменений являются три состояния: дегенеративное поражение дугоотростчатых суставов, перелом межсуставной части дуги и перелом корня дуги

2. Советы по интерпретации изображений:

• Стрессовый перелом корня дуги является одной из причин патологического усиления МР-сигнала костного мозга корня дуги в режиме STIR

ж) Список использованной литературы:

1. Estrada, Jorge Alberto De Haro et al. Bilateral fracture of L5 pedicles in a patient with total disc replacement of L5-S1: a case report, Coluna/Columna [online], 2014, vol.1 3, n.2 [cited 2015-01-02], pp. 153-155.

2. Borg Bet al: Pedicle marrow signal hyperintensity on short tau inversion recovery and t2-weighted images: prevalence and relationship to clinical symptoms. AJNR AmJ Neuroradiol. 32(9): 1624-31, 2011

3. El Rachkidi Ret al: Atypical bilateral pedicle fracture in long-term bisphosphonate therapy. Spine (Phila Pa 1976). 36(26): E1 769-73, 2011

4. Amari R et al: Fresh stress fractures of lumbar pedicles in an adolescent male ballet dancer: case report and literature review. Arch Orthop Trauma Surg. 129(3/397-401,2009

5. Doita M et al: Bilateral pedicle stress fracture in a patient with lumbar spinal stenosis: a case report. J Spinal Disord Tech. 21 (7):531 -4, 2008

6. Vialle R et al: Acute L5 pedicle fracture and contralateral spondylolysis in a 12-year-old boy: a case report. Eur Spine J. 16 Suppl 3:316-7, 2007

7. Sadiq MZ: Bilateral pedicle stress fracture in the lumbar spine of a sedentary office worker. Eur Spine J. 1 5 Suppl 5:653-5, 2006

8. Sairyo К et al: Athletes with unilateral spondylolysis are at risk of stress fracture at the contralateral pedicle and pars interarticularis: a clinical and biomechanical study. Am J Sports Med. 33(4):583-90, 2005

9. Parvataneni HK et al: Bilateral pedicle stress fractures in a female athlete: case report and review of the literature. Spine (Phila Pa 1976). 29(2): E19—21,2004

10. Bose B: Fracture of S1 -2 after L4-S1 decompression and fusion. Case report and review of the literature. J Neurosurg. 99(3 Suppl):310-2, 2003

11. Ha KY et al: Bilateral pedicle stress fracture after instrumented posterolateral lumbar fusion: a case report. Spine (Phila Pa 1976). 28(8): E1 58-60, 2003

12. Hollenberg GM et al: Imaging of the spine in sports medicine. Curr Sports Med Rep. 2(0:33-40, 2003

13. Slipman CW et al: Sacral stress fracture in a female field hockey player. Am J Phys Med Rehabil. 82(1 0:893-6, 2003

14. Fourney DR et al: Early sacral stress fracture after reduction of spondylolisthesis and lumbosacral fixation: case report. Neurosurgery. 51 (6): 1 507-10; discussion 1510-1,2002

15. Kraft DE: Low back pain in the adolescent athlete. Pediatr Clin North Am. 49(3):643-53, 2002

16. Reitman CA et al: Lumbar isthmic defects in teenagers resulting from stress fractures. Spine J. 2(4):303-6, 2002

17. Shah MK et al: Sacral stress fractures: an unusual cause of low back pain in an athlete. Spine. 27(4): E104-8, 2002

18. Sheehan JP et al: Stress fracture of the pedicle after extensive decompression and contralateral posterior fusion for lumbar stenosis. Report of three cases. Neurosurg Focus. 13(2): E9, 2002

19. Sirvanci M et al: Pedicular stress fracture in lumbar spine. Clin Imaging. 26(3): 187-93, 2002

20. Macdessi SJ etal: Pedicle fracture after instrumented posterolateral lumbar fusion: a case report. Spine (Phila Pa 1976). 26(5):580-2, 2001

21. Guillodo Y et al: Contralateral spondylolysis and fracture of the lumbar pedicle in an elite female gymnast: a case report. Spine (Phila Pa 1976). 25(19/2541 -3, 2000

22. Robertson PAet al: Stress fracture of the pedicle. A late complication of posterolateral lumbar fusion. Spine (Phila Pa 1976). 18(7):930-2, 1993

– Вернуться в оглавление раздела “Лучевая медицина”

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 4.8.2019

Источник