Физическая культура при переломах

В соответствии с характером переломов и этапами лечения весь курс лечебной физической культуры при переломах костей разделяется на три периода: иммобилизации, восстановления функции и тренировки функции.

I период – иммобилизации (общетонизирующий). Он клинически совпадает с формированием первичной костной мозоли. Средствами реабилитации являются: сегментарный массаж, массаж здоровых тканей, массаж нетравмированной конечности; электрофорез, электростимуляция; ЛФК. Лечебная физкультура назначается сразу после полного высыхания гипсовой повязки или уменьшение болевых ощущений после наложения вытяжки. Ранние сроки назначения ЛФК объясняются необходимостью ликвидировать проявления травматической болезни, предупредить возникновение гиподинамии, облегчить приспособление организма к иммобилизации.

Общие задачи ЛФК периода иммобилизации: улучшение течения основных нервных процессов; нормализация эмоционального тонуса больного; улучшение деятельности внутренних органов; активизация общих обменных процессов.

Специальные задачи I периода: а) улучшение трофики иммобилизированной конечности и предупреждение мышечной атрофии; б) предупреждение нарушений функции суставов иммобилизированной конечности, образования тугоподвижности и контрактур, выработка необходимых временных компенсаций.

Общие лечебные задачи решаются с помощью общеразвивающих упражнений. Они выполняются из всех возможных при иммобилизации исходных положениях и должны охватывать все группы мышц. В занятия ЛФК включают дыхательные упражнения (статические и динамические), на внимание, координацию движений, на растягивание и расслабление мышц, корригирующие упражнения. Темп упражнений – медленный.

Для решения специальных задач I периода включают следующие упражнения:

1. Упражнения для симметричной конечности (способствуют улучшению кровоснабжения и трофики в иммобилизованной конечности).

2. Упражнения в свободных от иммобилизации суставах пораженной конечности (производятся сначала с помощью, а затем самостоятельно).

3. Идеомоторные упражнения для иммобилизированной конечности (сосредоточиться на выполнении движения в пораженном отделе).

4. Упражнения в статическом напряжении мышц иммобилизи-рованной конечности (способствуют сближению костных отломков, стимулируются процессы регенерации в месте перелома, улучшается кровоснабжение и трофика).

5. Упражнения, способствующие формированию компенсации: укрепление здоровой ноги и рук для подготовки к ходьбе при травме нижней конечности; улучшение качества движения здоровой руки при травме верхних конечностей и др.

6. Упражнения в давлении по оси конечности (при переломах костей бедра и голени): на ящик, специальную подставку или спинку кровати.

7. Упражнения в опускании иммобилизированной конечности ниже уровня постели.

II период – период восстановления функции. Клинически в этот период происходит окончательное формирование костной мозоли и может нормализоваться функция пораженной конечности. Для него характерны: атрофия иммобилизированной конечности; ограниченность движения в суставах; недостаточная прочность костной мозоли.

Общие лечебные задачи такие же, как в первый период. Значительно расширяется набор и дозировка общеобразовательных упражнений, добавляются подвижные игры. Темп упражнений – средний.

К специальным задачам II периода относятся: а) окончательное формирование костной мозоли; б) ликвидация мышечной атрофии; в) восстановление движений в суставах пораженной конечности; г) восстановление и нормализация функции пораженной конечности; д) ликвидация ненужных временных компенсаций; е) восстановление осанки, нормализация двигательных навыков, улучшение их качества.

Специальные упражнения II периода:

1. Активные гимнастические упражнения для пораженной конечности из облегчающих исходных положений (такие исходные положения обеспечивают движения в суставах больной конечности при минимальном напряжении мышц).

2. Упражнения в облегченных условиях, где становится меньшей масса тела и снимается напряжение мышц (упражнения в теплой воде).

3. Упражнения с помощью здоровой конечности, упражнения в маховых движениях для увеличения амплитуды движения в суставах на фоне расслабления мышц.

4. Упражнения с сопротивлением (для восстановления силы мышц).

5. Упражнения в ходьбе (при переломах нижних конечностей).

6. Пассивные упражнения (назначаются при хорошей консолидации отломков). Конечность должна быть полностью расслабленна.

III период – период тренировки функции. В этот период ликвидируются возможные остаточные явления. Средства реабилитации: сегментарно-рефлекторный массаж; тренировка на тренажерах; массаж льдом (криомассаж); специальные упражнения; сауна (баня); электростимуляция.

Специальными задачами III периода являются: а) полная реабилитация организма больного; б) восстановление двигательных навыков; в) достижение совершенства функции травмированной конечности; г) формирование наиболее выгодной постоянной компенсации (если полноценность функции не может бить обеспечена).

Средства ЛФК третьего периода:

1. Общеразвивающие упражнения, общая физическая нагрузка в занятиях увеличивается, расширяя возможности организма.

2. Прикладные упражнения, включающие в работу пораженную конечность: различные варианты ходьбы при переломах нижних конечностей, хваты при поражении кисти и т.д.

3. Упражнения для формирования и закрепления навыков правильной осанки.

4. Гимнастические упражнения на координацию, равновесие, внимание, упражнения с предметами и простейшими снарядами.

5. Подвижные игры, соответствующие возрасту и возможностям больного.

Источник

Перелом — нарушение целости кости под влиянием одномоментного действия травмирующей силы.

Переломы бедра.. Лечат переломы наложением скелетного вытяжения, гипсовой повязкой, путем остеосинтеза .Медиальные переломы шейки бедра плохо срастаются вследствие плохого кровоснабжения области шейки и головки бедра, отсутствия на шейке бедра надкостницы. Основным методом лечения при медиальных переломах шейки бедра является оперативный: в область перелома вводят трехлопастный металлический гвоздь.

Период иммобилизации. Занятия лечебной гимнастикой назначают на 2-3-й день после операции. В течение первых 5-7 дней после операции конечность находится на стандартной шине. Упражнения выполняются лежа на спине. В занятия включают общеразвивающие и дыхательные упражнения: движения во всех суставах верхних конечностей, повороты, наклоны головы, приподнимание туловища и таза. Для создания опороспособности неповрежденной ноги в занятиях необходимо использовать: активные движения пальцами стопы, тыльное и подошвенное сгибание стопы, круговые движения стопой, сгибание и разгибание в коленном суставе, отведение и приведение конечности, изометрическое напряжение мышц бедра и голени, статическое удержание конечности (с экспозицией 5-7 с), захватывание и удержание пальцами стопы различных легких предметов и др. Из специальных упражнений для оперированной конечности показаны упражнения для пальцев стопы (сгибание и разгибание), тыльное и подошвенное сгибание стопы и ротационные движения в голеностопном суставе, изометрическое напряжение мышц бедра и голени. С 4-5-го дня после операции рекомендуют активные движения в коленном суставе (при разгрузке конечности): сгибать и разгибать оперированную ногу в коленном и тазобедренном суставе, скользя стопой по плоскости постели; разрешается сидеть и опускать ноги. В этот период еще противопоказаны изолированные движения для тазобедренного сустава. При переходе больного в вертикальное положение необходимо соблюдать определенную последовательность действий с тем, чтобы не вызвать у него ортостатической реакции (головокружение, обморок.

С 6-7-го дня после операции занятия лечебной гимнастикой проводятся с целью восстановления движения в суставах и укрепления мышц оперированной ноги, обучения больных навыкам передвижения с помощью костылей. В занятия включают те же упражнения, что и в первые дни после операции, но каждое упражнения повторяют большее число раз. Стандартную шину удаляют, и конечность переводят на плоскость постели, но еще несколько дней рекомендуется выполнять специальные движения из облегченных исходных положений (с целью разгрузки области тазобедренного сустава): лежа на спине, на животе, на боку, сидя.

На 10-12-й день после операции при удовлетворительном состоянии больного можно разрешить ему вставать с помощью костылей и пользоваться ими при ходьбе.

Во втором периоде на фоне общеразвивающих и дыхательных упражнений выполняются упражнения для всех суставов поврежденной ноги, во всех направлениях, в разных исходных положения. Значительное место в занятиях отводится обучению больного ходьбе на костылях: по ровному полу, лестнице, затем с одним костылем и палкой. Необходимо следить за осанкой, включать в занятия специальные упражнения на формирование правильной осанки

В третьем периоде увеличивается нагрузка на оперированную конечность за счет включения дозированного отягощения, упражнений с сопротивлением, с гимнастическими предметами и на снарядах. Сроки нагрузки на травмированную конечность индивидуальные (в среднем к концу 4-6-го месяца). Трехлопастный гвоздь удаляют через 1,5-2 года, а у некоторых больных он остается в шейке бедренной кости пожизненно.

Переломы костей голени. Повреждения костей голени делят на переломы большеберцовой кости, переломы малоберцовой кости, переломы обеих костей голени и переломы лодыжек. При диафизарных переломах костей голени без смещения или с незначительным расхождением отломков, не требующих репозици, лечение осуществляется гипсовой повязкой от кончиков пальцев до середины бедра. Переломы со смещением отломков лечат одновременным вправлением и фиксацией гипсовой повязкой без вытяжения или со скелетным вытяжением за пяточную кость. Если не удается сопоставить отломки одномоментно или путем скелетного вытяжения, прибегают к оперативному вмешательству – отломки фиксируют с помощью компрессионного аппарата Илизарова, металлосинтеза гвоздем, стержнем, винтами, пластиной. ЛФК проводится по той же методике, что и при переломах бедра, в зависимости от выбранного метода лечения.

В первом периоде в занятия лечебной гимнастикой включают общеразвивающие и дыхательные упражнения (статического и динамического характера), упражнения, способствующие тренировке вестибулярного аппарата, упражнения для укрепления мышц плечевого пояса и верхних конечностей, упражнения для сохранения опороспособности здоровой нижней конечности, которые чередуют со специальными. Для поврежденной конечности рекомендуются активные движения пальцами стопы, изометрические напряжения мышц бедра и голени, активные движения в тазобедренном суставе, идеомоторные упражнения для голеностопного сустава. Для улучшения кровообращения и уменьшения отека необходимо периодически опускать поврежденную ногу с кровати, придавая ей затем возвышенное положение. Через 3-5 дней после травмы разрешается передвигаться в пределах палаты, а затем и в отделении с помощью костылей.

Во втором периоде физические упражнения применяются с целью восстановления движения в голеностопном суставе, рессорной функции стопы, борьбы с отечностью поврежденной конечности, профилактики травматического плоскостопия и искривления пальцев, овладения навыками самостоятельного передвижения. В занятия наряду с дыхательными и общеразвивающими упражнениями, охватывающими все группы мышц, включают специальные. В первые дни все специальные упражнения выполняют в облегченных условиях (под ногу подводят скользящую плоскость, используют роликовые тележки, блочные установки, специальные качалки, лямки). Рекомендуются активные движения пальцами стопы и в голеностопном и коленном суставах (захватывание мелких предметов, их удержание, движение стопой, тыльное и подошвенное сгибание, супинация и пронация, перекатывание ногой теннисного мяча и др.). Постепенно амплитуда движений увеличивается. Упражнения, связанные с мышечным напряжением, чередуют с расслаблением мышц. Упражнения выполняют в исходных положениях лежа на спине, на животе, на боку, стоя на четвереньках, сидя. Желательно выполнение упражнений в теплой воде.

В дальнейшем включают в процедуру лечебной гимнастики маховые движения конечностью, упражнения с отягощением и сопротивлением, у гимнастической стенки, с гимнастическими предметами. Значительное место в восстановительном периоде уделяется упражнениям в различных вариантах ходьбы: на носках, на пятках, на наружном своде стопы, вперед, спиной, боком, скрестным шагом, в полуприседе; упражнения с опорой стопы на рейку гимнастической стенки, на велотренажере и др.

Переломы костей стопы. Одним из повреждений в области стопы являются переломы ее костей: предплюсны (таранной и пяточной), плюсны и пальцев. Лечение переломов костей стопы без смещения отломков осуществляется наложением гипсовой повязки до коленного сустава сроков в среднем от 4 до 8 недель. Стопа в анатомическом и функциональном отношении представляет собой сложный орган, образованный множеством костей и суставов, соединенных между собой большим числом связок и мышц. Выполняя функцию опоры и движения, стопа играет исключительно важную роль в статико-динамическом равновесии тела человека. Одновременно она осуществляет функцию рессорного аппарата, способствующего мягкому отталкиванию во время ходьбы, бега, прыжков, оберегающего от резких толчков и сотрясений внутренние органы, костно-суставные образования нижних конечностей, таза, позвоночного столба и т.д. В связи с этим при лечении переломов в области стопы чрезвычайно важное значение имеют не только восстановление анатомической целостности и формы поврежденных тканей, но и нормализации рессорной функции и функции опоры стопы и всей конечности в целом, которая не всегда восстанавливается с достаточной полнотой. Это требует при лечении травм стопы обязательного выполнения комплекса лечебных мероприятий, среди которых значительное место на всех этапах лечения занимает ЛФК.

В первом периоде занятий лечебной гимнастикой большинство упражнений направлено на улучшение кровоснабжение стопы и регенеративных процессов. Необходимо систематически выполнять движения пальцами, упражнения с давлением на подошвенную поверхность, а также движения в коленном и тазобедренном суставах. Для сохранения тонуса мышц сводов стопы постоянно следует проводить под гипсовой повязкой сокращения коротких мышц подошвенной поверхности. Во время ходьбы с костылем большое значение имеют правильная постановка стопы и выполнение всех компонентов нормального шага.

Во втором периоде основное внимание должно быть уделено восстановлению опорно-рессорной функции стопы. При этом очень важным является нормализация подвижности во всех суставах стопы и укрепление мышц, поддерживающих ее своды. Учитывая, что составляющие стопу элементы в биомеханическом отношении являются единым целым и в различных видах движений принимают участие все ее суставы и мышцы, следует широко использовать упражнения, вовлекающие в движения межфаланговые, плюснефаланговые, подтаранные и голеностопные суставы. Особый смысл это приобретает при повреждении того или иного сустава или в том случае, когда травма произошла в непосредственной близости от него. Если восстановить подвижность в отдельном суставе не удается, следует формировать компенсации за счет дистальных или проксимальных суставов стопы и конечности в целом. Во втором периоде необходимо постоянно акцентировать внимание больного на восстановление правильного механизма ходьбы.

К третьему периоду можно переходить после того, как больной стал хорошо и самостоятельно передвигаться. Основными задачами ЛФК в это время являются: отработка правильного шага, тренировка в беге, прыжках, выработка выносливости и возвращение пострадавшего к его основному виду деятельности. Из показанных упражнений составляют индивидуальные комплексы с учетом характера и локализации повреждения, течения регенеративных процессов, состояния функции суставов и мышц поврежденной стопы, а также профессиональной занятости больного.

В целях нормализации функции нервно-мышечного аппарата поврежденной стопы необходимо, начиная со второго периода, обеспечить систематическую и длительную тренировку ее мышц. К активным фиксаторам стопы относятся подошвенные мышцы, обладающие большой сократительной силой и выносливостью к нагрузкам. Эти мышцы участвуют в удержании сводов стопы и придают ей рессорность. Из мышц голени большое значение для опорно-двигательной функции стопы имеют задняя большеберцовая, длинный сгибатель первого пальца и длинный сгибатель пальцев, которые осуществляют сгибание стопы и фаланг пальцев. В комплекс упражнений включают разнообразные упражнения в супинации и пронации стопы, удержание пальцами различных мелких предметов. Захваты стопами набивных мячей, цилиндров, разновидности ходьбы и др.

Источник

Переломом называют нарушение целостности кости, которое может быть частичным либо полным. Травма нередко сопровождается болевыми ощущениями, деформацией, кровоподтеками. Связки, мышцы, прилегающие ткани, кожные покровы часто оказываются поврежденными.

Введение

Лечение представляет собой длительный процесс, иногда требующий вмешательства хирурга. Лечебная физкультура после перелома является основой реабилитации.

Весь курс лечения принято делить на три части:

- Иммобилизационный (соответствует периоду сращивания осколков костей).

- Постиммобилизационный (после снятия гипса).

- Восстановительный.

На первом этапе необходимо стимулировать нормализацию процессов регенерации, улучшение кровообращения. Это способствует ускорению заживления тканей.

После удаления гипсовой повязки усилия направляются на снижение амплитуды движений в суставах, повышение выносливости мышц. Стандартным методом реабилитации в период восстановления является трудотерапия с постепенным повышением уровня нагрузки.

После перелома руки

Говоря о руке, можно выделить четыре анатомические области:

- плечевая кость;

- лопатка и ключица;

- лучевая и локтевая кости;

- кисть (пальцы, кости запястья).

Наиболее сильно подвержены перелому кисть и лучевая кость. В результате травмы происходит потеря функциональности отдельной области либо всей руки. Для оценки подвижности можно попытаться максимально согнуть пальцы в кулак. Большинству людей со сломанной конечностью это не удается.

Лечебная физкультура после перелома руки — великолепный способ реабилитации. Упражнения подбираются так, чтобы постепенно восстановить подвижность всех частей руки.

Разрабатывая плечи, локти, кисти, необходимо соблюдать осторожность. Основными параметрами, влияющими на эффективность лечения, являются регулярность и правильность выполнения упражнений.

Лучевой кости

Травмирование лучевой кости происходит при падении на вытянутую руку. Характерной особенностью травмы является сопутствующий перелом шиловидного отростка. При этом наблюдается значительный отек. Травмированная область деформируется. Если поврежденные кости не сместились, полное сращивание происходит за полтора месяца. При смещении осколков лечение может продолжаться в течение более длительного периода.

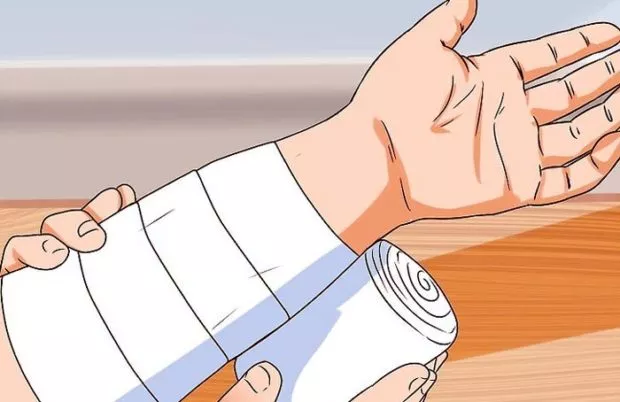

Лечебная физкультура после перелома лучевой кости назначается на постиммобилизационном этапе. К моменту снятия гипсовой повязки процессы регенерации тканей и сращивания костей практически завершаются. Тем не менее боль при совершении движений еще долго ощущается. Поэтому медики рекомендуют в течение 3–4 дней делать упражнения ЛФК в теплой воде. Полный комплекс должен продолжаться максимум полчаса. В течение дня его необходимо выполнять 2–3 раза.

Упражнения не должны причинять боль. Поэтому локтевой сустав размещают на мягкой подушечке. Сгибательные движения осуществляются при помощи здоровой руки. Частота и амплитуда постепенно увеличиваются каждые 3–4 дня.

Кисти

Под переломом кисти может подразумеваться травма различных костей, а также фаланг пальцев. Наиболее часто травмируется ладьевидная кость (запястье). Это происходит после сильного удара, падения на ладонь. Иммобилизационный этап продолжается не менее 2,5 месяцев. При переломе других костей кисти гипс накладывают на 3–4 недели.

При отсутствии кровотечения, воспаления, ярко выраженного болевого синдрома лечебная физкультура после перелома кисти назначается на 2–4 день. В этот период перед ЛФК стоит задача улучшить кровоснабжение поврежденной области, вовлечь в движение плечевой и локтевой суставы. Здоровые пальцы должны активно двигаться с полной амплитудой. Нужно следить, чтобы двигательная активность не вызывала боль.

После удаления гипса усилия направляются на тренировку способности удерживать предметы, подвижности межфаланговых суставов. При выполнении движений травмированной кистью необходимо расслаблять мышцы руки, чтобы снизить нагрузку, предотвратить появление боли. Отличный результат дают упражнения с использованием различных тренажеров невысокой жесткости (например, таких как резиновая груша).

После перелома бедра

Бедренная кость относится к самым крепким в организме. Но все же она не застрахована от травмы. В результате сильного удара, падения, ДТП кость может сломаться посередине либо ближе к колену. Чаще всего встречается перелом шейки бедра.

В любом случае пострадавший не может поднять ногу, испытывает пронизывающую боль.

Среди симптомов следует отметить:

- побледнение кожи,

- тошноту,

- холодный пот,

- хорошо видимую припухлость.

Лечебный период может продолжаться несколько недель или даже месяцев.

В зависимости от этапа терапии лечебная физкультура после перелома бедра может включать различные упражнения. В первые дни после повреждения ноги необходимо добиться восстановления нормального кровообращения в травмированной области. Для этого следует регулярно шевелить пальцами, напрягать мышцы голени.

Через неделю рекомендуется с помощью рук поднимать ногу (3 раза в день по 9–12 подходов). На 4-й неделе можно начинать осторожно передвигаться, используя специальный ходунок. Через месяц следует приступать к выполнению таких упражнений, как «ножницы», «велосипед», подъем прямых ног в положении лежа.

После перелома лодыжки

Лодыжка (щиколотка) представляет собой особое костное образование, располагающееся в дистальном отделе голени. Это две выступающие косточки, расположенные с внутренней и наружной стороны голеностопного сустава.

Они довольно легко ломаются при вывихе, падении, занятиях спортом. Характерным симптомом является онемение сустава. Врачи категорически не рекомендуют становиться на поврежденную ногу, иначе кости могут сместиться. После травмы необходимо немедленно обратиться в больницу.

Если состояние пострадавшего удовлетворительное, лечебная физкультура после перелома лодыжки назначается в иммобилизационный период. Она заключается в выполнении простых движений, таких как сгибание-разгибание голеностопного сустава и пальцев ноги, напряжение мышц бедра.

После снятия гипса доктор в индивидуальном порядке рекомендует полный комплекс ЛФК. Упражнения должны выполняться в специализированном кабинете под надзором медицинского персонала.

Источник