Фиксация перелома позвоночника

24 Сентябрь 2019

9311

Транспедикулярная фиксация или ТПФ – операция, при которой позвонки фиксируются и стабилизируются при помощи специальных имплантов (транспедикулярных винтов). В каждом позвонке есть точка ввода винта, которую установил в 1985 году Рой Камилл — это точка пересечения поперечного отростка позвонка с верхнем суставным отростком. С помощью специальных инструментов в эту точку, вкручиваются винты определяя анатомически правильное расположение позвоночника, тем самым излечивая заболевание. Первые попытки установки имплантов были в 60–70 гг. прошлого века и с тех пор является «золотым стандартом» в лечения переломов и различных заболеваний позвоночника.

В «SL Клиника» выполняются все виды оперативного лечения, связыные с транспедикулярной фиксацией позвоночника по доступной стоимости с пребыванием в комфортабельном стационаре и с обеспечением тщательного врачебного контроля над протеканием восстановительного периода.

Особенно активно технология ТПФ развивалась в последние 20 лет, в течение которых было досконально изучены не только особенности монтажа металлоконструкций в позвоночник, но и точно определен перечень показаний и противопоказаний к ее применению. Поскольку транспедикулярная фиксация используется уже более полувека, современные хирурги обладают большой накопленной базой знаний, касательно возможных осложнений и степени ее эффективности в разных клинических случаях.

ТПФ выполняется под рентгеновским контролем, что позволяет хирургу точно контролировать каждое движение и избежать повреждения близкорасположенных анатомических структур. Чаще для этого используется ЭОП или КТ.

Очень важно при установки винтов соблюсти следующие моменты: отсутствие пространства между костью и винтом, исключение травматизации нервных и сосудистых структур или смежных дугоотросчатых суставов. Импланты устанавливаются согласно размерной линейки каждого позвонка и винта, бикортикально не касаясь замыкательных пластин.

Межтеловой кейдж для фиксации позвонков

Чтобы операция дала наилучший результат, часто используется межтеловой кейдж, который должен отвечать таким требованиям:

- обеспечивать стабильность тел позвонков;

- гарантировать сохранение нормальной высоты межпозвоночных дисков, что позволяет избежать компрессии нервов;

- быть изготовленным со специальным пространством через которое, можно вводить костный цемент, искусственную костнозамещающую крошку или препаратов увеличивающих рост костной ткани ;

- Корригировать и фиксировать боковой (сагиттальный) и передний (фронтальный) баланс позвоночника;

- Удерживать нагрузку которая ложиться на ось позвоночника.

Безусловно, предельно качественное выполнение ТПФ обеспечивается при применении устройств 3-го поколения. Современные имплантируемые кейджи позволяют надежно зафиксировать патологически измененный сегмент позвоночника и устранить болевой синдром, обусловленный его остаточной подвижностью.

Размер закрепляющих винтов для каждого больного подбирается индивидуально. Различают моноаксиальные и полиаксиальные винты, также разработаны варианты с боковой фиксацией стержня. Они вводятся по конвергентной монокортикальной методике, подразумевающей перфорацию позвонка только в точке входа винта.

Винты изготавливаются из титана, что гарантирует их высокую стойкость к различным деформирующим нагрузкам. Они оснащены поверхностными колпаками, обеспечивающими стабильность положения конструкции и ее защиту от перекоса. Все винты установленной системы объединяются специальными пружинистыми металлическими механизмами, что равномерно перераспределяет нагрузку на них.

Точка установки винта в корень дуги подбирается на основании расположения двух анатомических ориентиров – поперечного и суставного отростков позвонка. Непосредственно позвонок перфорируют с помощью специального зонда.

Операция — показания, противопоказания и реабилитация

Прежде чем приступить к операции, спинальный хирург осуществляет сбор анамнеза, назначает проведение КТ или МРТ для подбора оптимальной конструкции металлической системы. На основании полученных данных он планирует каждый шаг предстоящей операции. Пациент госпитализируется в клинику как минимум за сутки до хирургического вмешательства. В течение 12 часов до нее нельзя есть и пить. Непосредственно перед началом операции медперсонал устанавливает пациенту венозный катетер, предназначенный для введения препаратов и погружения больного в общий наркоз. Пациента переводят в операционный блок и просят лечь на стол на живот. Для обеспечения сохранения природного лордоза и устранения давления на органы грудной и брюшной полости перед процедурой под грудь больного укладывают валики. Это снижает давление в венах позвоночного канала, что приводит к уменьшению кровопотери.

Ход операции

Анестезиолог вводит наркоз, после чего хирург:

- делает разрез мягких тканей;

- отделяет паравертебральные мышцы от остистых отростков и дуг позвонков;

- при необходимости добиться спондилодеза выделяет поперечные отростки и укладывает костный имплантат;

- ввинчивает самонарезающие винты выбранного размера и формы;

- устанавливает поперечный стабилизатор;

- ушивает рану.

После операции пациент остается под наблюдением в стационаре 5–7 дней. На протяжении этого времени, он начинает проходить следующий этап лечения — реабилитацию, завершение которой уже будет происходить в домашних условиях.

Показания

Подобное хирургическое вмешательство широко используется для лечения огромного числа заболеваний и повреждений позвоночника в любом отделе. В основном оно проводится в тяжелых ситуациях, когда возможности других методов исчерпаны или отсутствуют альтернативные варианты помощи пациенты.

Показаниями для ТПФ служат:

- нестабильные переломы;

- дегенеративные заболевания, в том числе остеохондроз;

- деформации позвоночника, в особенности сколиоз 3 и 4 степени;

- спондилолистез;

- стеноз позвоночного канала;

- повышенная подвижность сегментов позвоночного столба;

- псевдоартроз.

Практика показывает, что именно техника ТПФ имеет значительные преимущества над остальными при необходимости лечения переломов позвоночника. Она обеспечивает замыкание лишь короткого сегмента, перемещение в анатомически правильное положение и стабильную фиксацию за счет монтажа только одной конструкции. Это гарантирует возможность ранней мобилизации больного, при этом не требует внешней иммобилизации.

Нестабильность позвоночника считается одним из распространенных заболеваний и основным методом лечения является транспедикулярная фиксация подвижного сегмента, декомпрессивная ляминэктомия, дискэктомия с установкой между телами позвонков кейджа который фиксирует сегмент на 360 градусов (золотой стандарт). В подобных ситуациях метод обеспечивает надежный спондилодез у 80– 95% пациентов. ТПФ является одним из наиболее часто применяемых методов оперативного лечения заболеваний и травм в связи с тем, что современные хирурги стараются добиться спондилодеза на 360°. Достичь этого позволяет сочетание ТПФ с межтеловым спондилодезом, что обеспечивает высокую частоту костных сращений и отсутствие остаточной незначительной подвижности в передних отделах прооперированного сегмента. Поэтому при успешном завершении операции и правильном восстановлении пациенты гарантировано избавляются от болевого синдрома.

Транспедикулярная фиксация отличается:

- Малой травматичностью;

- Наличие быстрого сращения костей и возникновения спондилодеза. Данный фактор способствует надежной фиксации позвоночника и гарантирует отсутствие поломок в будущем ;

- невысоким риском повреждения нервов, кровеносных сосудов и дугоотросчатых суставов при правильности выполнения;

- малыми сроками госпитализации и последующей нетрудоспособности;

- легкостью реабилитации;

- возможностью ранней активизации.

При правильном проведении техника обеспечивает ярко-выраженные положительные результаты лечения в подавляющем большинстве ситуаций. С ее помощью возможно частичное или даже абсолютное восстановление функциональной способности позвоночника после перенесения серьезных травм, приведших к параличу. Она же позволяет устранить болевой синдром, сопровождающий заболевания, включая сколиоз.

Транспедикулярная фиксация относится к числу сложных хирургических вмешательств, требующих ювелирной точности от хирурга. Малейшая ошибка может спровоцировать череду осложнений, включая: воспаление в области установки винтаповреждение нервов и сосудов, что может привести к потере чувствительности тех частей тела, за который отвечал данный корешок и поломку имплантата. По этому при выборе нейрохирурга стоит обратить внимание на опыт и отзывы пациентов!

Противопоказания

ТПФ не рекомендуется выполнять при:

- ожирении 4 степени;

- тяжелом остеопорозе, сопровождающимся сильным истощением костной ткани;

- беременности на любом сроке

- индивидуальной повышенной чувствительности к материалам кейджей и винтов.

ТПФ не всегда может быть проведена при травмах верхних сегментов грудного отдела позвоночника, так как они отличаются малыми размерами.

Реабилитация

До полного восстановления пациенты должны отказаться от подъема тяжелых предметов и повышенной физической активности. Допускается выполнение легкой бытовой работы, пешие прогулки. Впоследствии с разрешения врача подключаются сеансы лечебной физкультуры. Специально подобранный комплекс упражнений поможет закрепить достигнутый результат и ускорить восстановление организма.

Транспедикулярная фиксация – сложное хирургическое вмешательство, методикой проведения которого досконально владеют только спинальные хирурги. Мы проводим операции на все отделы позвоночника включая L5-S1 и L4-L5.

Стоимость транспедикулярной фиксации от 410 000 руб и зависит от:

— Фирмы производителя имплантов;

— Клиники (где будет проведена операция) и класса палаты.

Цена включает в себя:

— Прибывание в клинике до и после операции;

— Импланты.

— Операцию;

— Наркоз;

— Послеоперационное наблюдение.

— Наблюдение и консультация на период реабилитации.

Все услуги клиники и стоимость приведены в прайсе

Источник

Используют в медицинской практике две группы хирургической фиксации: спондилодез и динамическая стабилизация. В первом случае происходит неподвижная фиксация позвонков, а во втором – возможность движений в оперированном участке. Спондилодез является традиционным методом хирургической фиксации. При этой методике осуществляется соединение позвонков пластиной, представляющей собой костный (делается из берцовых костей пациента, а крепятся шурупами)или металлический трансплантат. Сегодня большим спросом пользуются металлические трансплантаты. После костные иногда вызывают воспалительные осложнения. Используются фиксаторы из упруго-эластических материалов,что позволяет сохранить подвижность сегмента позвоночника.Также при позвоночных переломах после травм осуществляется замена дисков с фиксацией их специальным акриловым клеем. Такие диски изготавливаются из специального сверхпрочного силикона или титановых сплавов. Фиксация переломов позвонков осуществляется с помощью эндоскопической техники. Суть процедуры – фиксация диска лазерной сваркой через эндоскоп.

Реконструктивные и стабилизирующие операции на позвоночнике.

При неустраненной компрессии спинного мозга костными фрагментами, нарастающем рубцово-спаечном процессе, приводящем к нарушению гемодинамики и блоку субарахноидального пространства в позднем периоде травмы спинного мозга, считается необходимым проведение реконструкции позвоночного канала путем декомпрессии спинного мозга, устранения рубцов и дренирования интрамедуллярных кист.

Показанием к оперативному вмешательству являлось нарастание миелопатического синдрома, усугубление неврологических расстройств в виде болевого и спастического синдромов, тазовых и трофических расстройств. У всех больных отмечалась нижняя параплегия либо глубокийпарапарез.

При блоке субарахноидального пространства с незначительным нарушением кровообращения выполнялся менингомиело-радикулолиз. В случаях окклюзии передней спинальной артерии менингомиелорадикулолиз сочетался с оментомиелопсксией свободным сальниковым трансплантатом на сосудистой ножке межреберной артерии. В случаях вентральной либо вентролатеральной компрессии спинного мозга выполнялась реконструкция позвоночного каната с транспедикулярной стабилизацией.

Операции при спинномозговых грыжах.

Основным принципом операций при спинномозговых грыжах являются удаление грыжевого мешка, восстановление целости твердой мозговой оболочки (устранение источника ликвореи) и мягких тканей в области грыжевого мешка, устранение фиксации спинного мозга и его корешков.

От существовавшей ранее методики сшивания мягких тканей (кожи) в месте истечения ликвора давно отказались, как не оправдавшей надежд. Разрывы тканей и ликворея обычно возникают на вершине грыжевого мешка, где кожа резко истончена или отсутствует. Поэтому наложенные швы «прорезаются» и ликворея возобновляется. Кроме потери времени для радикальной операции, эта манипуляция ни к чему хорошему не приводит. Приходится отказываться от операции до купирования менингита, что удается далеко не всегда и является основной причиной летальных исходов при спинномозговых грыжах.Все оперативные вмешательства по удалению спинномозговых грыж проводятся под общим обезболиванием с использованием искусственной вентиляции легких. Мониторирование показателей пульса, артериального давления, насыщения крови кислородом, температуры тела, особенно для самых маленьких пациентов, обязательно, потому что срыв компенсации витальных функций у них происходит незаметно и очень быстро.

Техника:удаление грыжевого мешка производят путем иссечения кожи на границе измененных тканей окаймляющим разрезом. Грыжевой мешок линейно вскрывают, содержимое мешка медленно удаляют (положение больного с опущенной головой для уменьшения истечения ликвора и предупреждения резкой ликворной гипотензии) и осуществляют ревизию содержимого грыжевого мешка. Впаянные или «заканчивающиеся» в стенке грыжевого мешка нервные элементы (корешки, конечная нить, спинной мозг) осторожно освобождают. Этот момент особенно важен для предупреждения усугубления неврологических нарушений и профилактики синдрома фиксированного спинного мозга в дальнейшем. Все манипуляции проводят с использованием увеличительной оптики, микроинструментария и биполярной микрокоагуляции. Дефект твердой мозговой оболочки (грыжевые ворота) в зависимости от формы и размеров ушивают кисетным, узловым или непрерывным швом. При большом размере дефекта оболочки производят пластическое его закрытие с применением участка апоневроза, фрагмента консервированной твердой мозговой оболочки или ее искусственного аналога. Костный дефект заднего полукольца позвоночного канала даже при его больших размерах пластически не «закрывают». Все попытки костной пластики, которые применяли ранее, в настоящее время отвергнуты ввиду малой эффективности и увеличения числа осложнений при их применении.

Закрытие кожного дефекта при спинномозговых грыжах часто представляет значительные сложности из-за размера дефекта. Мягкие ткани ушивают в несколько слоев. Это создает, с одной стороны, дополнительную герметизацию субдурального пространства, с другой — обеспечивает сближение краев кожной раны. Натяжение ее краев недопустимо, так как это чревато прорезанием швов, расхождением краев раны. Стягивание осуществляется за счет сближения краев апоневроза. Возможно применение способа растяжения тканей за счет проведения надрезов (насечек) апоневроза перпендикулярно линиям натяжения тканей, что обеспечивает увеличение размера кожно-апоневротического лоскута, при этом сохраняется достаточное кровоснабжение тканей. Возможно применение перемещения тканей, основанного на формировании послабляющих разрезов кожи и апоневроза параллельно основной ране. Производится мобилизация тканей в стороны от послабляющих разрезов, что позволяет ушить основную рану, наложить направляющие швы на дополнительные разрезы. Первично окаймляющий разрез кожи для уменьшения натяжения тканей может быть «переведен» в дугообразный, ромбовидный, Т-образный или другой формы, чтобы обеспечить сведение краев раны и уменьшить их натяжение. Значительно реже в ургентной хирургии спинномозговых грыж применяют пересадку кожно-апоневротического лоскута на ножке, свободную кожно-мышечную пластику с питающим сосудом.

В послеоперационном периоде требуются проведение активных лечебных мероприятий по предупреждению и лечению воспалительных осложнений со стороны легких, мочевого пузыря и почек (антибактериальная терапия), многократные перевязки и обработки раневой поверхности, снижение ликворного давления для предупреждения повторной ликвореи. Активную реабилитацию нарушенных функций начинают после снятия швов, заживления операционной раны и купирования воспалительных осложнений.

Источник

Содержание статьи

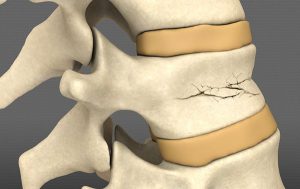

Компрессионный перелом позвоночника – это патологическое состояние, которое характеризуется сдавливанием тел позвонков и их укорочением. Первопричиной является падение, которое сопровождается острой болевой реакцией и нарушением двигательной функции в поврежденном отделе. Диагноз подтверждается рентгенографическим снимком, при необходимости МРТ. Лечение консервативное с исключением нагрузки, ношением корсета, физиотерапевтическими процедурами и ЛФК.

Описание травмы

Позвоночный столб является основным элементов осевого скелета. В его состав входят подвижные сегменты, включающие тела позвонков, хрящевые диски и нервные волокна. После резкого сотрясения позвоночника по направлению сверху вниз, возникает компрессионное повреждение позвонков. В месте травматизации один или несколько сегментов сжимаются, что вызывает их разрушение и уменьшение высоты.

Неосложненное повреждение хорошо поддается консервативному лечению. Исключение составляют тяжелые переломы, которые вызывают смещение позвонков, защемление нервных корешков, повреждение хрящевых дисков между позвонками и спинномозговых стволов. Такое состояние потребует оперативного вмешательства.

Возможные последствия компрессионного воздействия:

- тело сегмента уменьшается на треть;

- высота позвонка укорачивается почти в два раза;

- позвонок сдавлен больше чем на 55% от первоначального размера.

В нормальном состоянии тело позвонка имеет цилиндрические очертания. При компрессионном воздействии часть позвонка сдавливается, после чего он принимает форму клина. Позвоночник искривляется, что приводит к травматизации спинного мозга. Кроме того, сдавливаются нервные корешки, что чревато появлением боли по ходу нервных стволов. Повреждение может иметь различную локализацию, но чаще поражаются пограничные сегменты – верхние поясничные и нижние грудные позвонки.

Причины

Компрессионный перелом позвоночника имеет травматическое и патологическое происхождение. Изменение формы позвонков, вызванное внешними факторами, случается в разном возрасте. Основной причиной является падение или прыжок с высоты более 1,5 м.

Провоцирующие факторы:

- дорожно-транспортное происшествие;

- стихийное бедствие;

- технологические катастрофы;

- катапультирование из самолета.

При таких переломах существует вероятность сочетанных повреждений позвоночника с другими частями тела:

- скелетного аппарата – нарушение целостности других костей;

- черепа – черепно-мозговая травма;

- передней брюшной стенки;

- повреждения ребер;

- разрыв мочевого пузыря и другие.

Патологический компрессионный перелом позвоночника является следствием нарушения минерального состава структуры кости и снижения их прочности. Чаще диагностируется у женщин климактерического периода. Причиной перелома может быть травма легкого характера, резкое наклонное движение.

Заболевания, которые провоцируют нарушение структуры позвонков:

- остеопороз;

- остеомаляция;

- опухолевидные разрастания;

- вторичные онкологические новообразования – метастазы.

У таких людей могут наблюдаться множественные повреждения, вследствие чего значительно укорачивается позвоночный столб с формированием патологического кифоза.

Клинические признаки

Когда при травматическом воздействии повреждаются здоровые позвонки, появляются следующие симптомы:

- Острая болевая реакция ощущается в области травмированных позвонков, в некоторых случаях с распространением на область живота. При компрессионном повреждении грудных и верхних поясничных позвонков, пострадавший не может вдохнуть в момент травмы. Боль острая, интенсивная, периодически сменяющаяся облегчением, особенно в горизонтальном положении. При интенсивных дыхательных движениях, кашле, при передвижении, когда стоит или сидит, болевые ощущения становятся интенсивнее.

- Напряженное состояние мышечных волокон спины, что усиливает болевую реакцию.

- В месте перелома появляется небольшая отечность, участок над повреждением болезненный при пальпации.

- Нарушение двигательной функции позвоночника и всей опорно-двигательной системы. Появляется ограничение подвижности, а в тяжелых случаях человек не может передвигаться самостоятельно.

- При переломе в пояснично-крестцовой области, появляется слабость в ногах, с угрозой частичного или полного обездвиживания.

Компрессионный перелом позвоночника провоцирует появление отличительного признака: если надавить на голову пациента, болевой синдром в спине набирает интенсивность. Только проводить самостоятельную диагностику не разрешается, дополнительная осевая нагрузка на травмированные сегменты может осложнить травму.

Тяжелые переломы с поражением нескольких позвонков приводят к появлению нетипичных признаков:

- боль в голове;

- нарушение чувствительности конечностей;

- тошнота;

- рвота;

- затруднение дыхания;

- деформация позвоночного столба (кифоз с последующим формированием горба);

- повышенный тонус мускулатуры спины.

Повреждение, вызванное патологическим состоянием, приводит к постепенному появлению клинической симптоматики. Как правило, травма не сопровождается сильной болью. Болезненность появляется со временем, ее усиление заставляет человека прийти за врачебной консультацией.

У некоторых пациентов патологический перелом выражается онемением верхних или нижних конечностей, что является следствием компрессии нервных стволов. В месте перелома при пальпации ощущается незначительная болезненность. Позвоночный столб у больных с нарушением минерального обмена в костях деформируется, что обусловлено множественными повреждениями ослабленных позвонков.

Осложнения

Симптоматика с неврологическими проявлениями может сопровождать компрессионный перелом позвоночника. Это происходит при сдвиге деформированной части тела сегмента в полость позвоночного канала. Компрессионное воздействие на крупные нервные стволы, характеризуется локальной болезненностью, онемением дистальных отделов конечностей.

Если тело сегмента укорачивается более чем наполовину, появляется:

- нестабильность травмированного отдела;

- при локализации повреждения в поясничном отделе – люмбаго (приступообразная боль в спине) или люмбоишиалгия, когда болевой синдром распространяется не только на нижнюю часть спины, но и по ходу седалищного нерва (в ногу);

- уменьшение просвета позвоночного канала;

- при переломе позвонков грудной клетки, болевые ощущения локализуются между лопаток;

- травма в шейном отделе приводит к боли в поврежденной области, плече, голове.

К осложнениям, которые возникают через определенный промежуток времени, относятся деструктивные изменения тканей позвоночника, развитие артроза фасеточных сочленений, грыж межпозвоночного диска. У больных с перенесенным переломом, спровоцированным заболеванием, деформируются грудные позвонки с усилением кифоз образного выпячивания. Такие изменения приводят к появлению сильных болей, сужению грудной клетки.

Правила транспортировки

Самостоятельно определить компрессионный перелом позвоночника невозможно, для этого нужна консультация врача. Если после случившегося у пострадавшего появляется острая болевая реакция, доврачебные действия заключаются в правильной транспортировке пострадавшего в травматологический пункт. Стараясь не допускать сгибательных движений в спине, человека кладут на устойчивую поверхность. Лучше, если это будут делать несколько человек.

При локализации участка повреждения в грудном отделе или нижней части спины, под место травмирования нужно положить свернутый плед, в шейном – воротник Шанца, крестцового отдела – на живот. Если подходящего жесткого предмета не нашлось, пострадавших с переломом грудных и поясничных позвонков, кладут лицом вниз.

Диагностика

Уточнение характера травмы проводится на основании комплексного обследования больного. Предположительный диагноз устанавливается на основании характерных симптомов, уточнении обстоятельств травмы.

К методам аппаратной диагностики относятся:

- рентгенография – подтверждает деформацию позвонков;

- метод ядерно-магнитного резонанса (МРТ) – для оценки мягких тканей;

- биопсия при опухолевых образованиях.

Для пожилых больных назначают обследования для выявления остеопороза. Если данное заболевание возникает у молодых людей, дополнительно проводится консультация эндокринолога, чтобы исключить гиперфункцию паращитовидных желез.

Лечение

Чаще всего терапевтические мероприятия носят консервативный характер. Лечение начинают в травматологическом отделении. В первые 1,5 месяца больной лежит на кровати с жесткой поверхностью. Одновременно пациенту назначается щадящий комплекс лечебной физкультуры, главной задачей которой является укрепление мышечного корсета спины и профилактика застойных явлений в легких, при возникновении которых может развиться пневмония.

Параллельно проводится медикаментозная терапия, рассчитанная на обезболивающее действие:

- Анальгетики ненаркотические (Анальгин, Бутадион) при умеренных болях, наркотические (Промедол, Морфин), если присутствует выраженный болевой синдром.

- Местные блокады с Новокаином, Лидокаином или с глюкокортикостероидами (Кортизон, Преднизолон).

- При сильных мышечных спазмах назначаются миорелаксанты – Сирдалуд, Мидокалм.

- Для улучшения нервной проводимости на пораженном участке применяются витамины группы В – Мильгамма (аналог – Комбилипен), Нейромультивит.

Через полтора месяца после травмы к основному лечению подключают физиотерапевтические процедуры:

- Массаж – проводится для восстановления силы и тонуса мышц, избегая воздействия на травмированную область позвоночника.

- УВЧ-терапия – лечебное воздействие электрическим током.

- Электрофорез с кальцием для ускорения восстановления поврежденных позвонков.

- УФО-терапия – светолечение ультрафиолетовыми лучами.

После того, как пациент начинает ходить, сидеть, ему подбирается ортопедический корсет жесткой фиксации, который предназначен для постоянного ношения, минимум на 2 месяца. При выборе изделия должен учитываться рост пациента и обхват талии. В свою конструкцию корсет включает металлические ребра, располагающиеся по всей длине спины, моделированием которых занимается лечащий доктор. Возможность вернуться к трудоспособному состоянию у больного обычно появляется через 180 дней.

Оперативная терапия

Если компрессионный перелом позвоночника носит тяжелый характер, без оперативной терапии не обойтись. При сдавливании спинномозговых волокон, хирургическое лечение проводится через трепанационное окно. Когда травматизации нервного волокна нет, используются малоинвазивная методика:

- кифопластика – корректировка тела позвонка специальными надувными камерами с последующим заполнением их медицинским цементом;

- вертебропластика – через маленькое отверстие в травмированный позвонок вводится цемент для предотвращения его дальнейшей деформации.

При «разбалтывании» сегментов позвоночника проводится их фиксация специальными металлическими конструкциями – скобами, пластинами и другими элементами. Если позвонки не поддаются восстановлению, их меняют на искусственные протезы.

После хирургического лечения проводится реабилитация, включающая курсы массажа, физиотерапевтических мероприятий, регулярного выполнения лечебных упражнений.

Профилактика

Уменьшить риск получить компрессионный перелом позвоночника, поможет соблюдение следующих рекомендаций:

- соблюдение правил безопасности в быту и в процессе трудовой деятельности;

- при увлечении экстремальными видами спорта, придерживаться техники выполнения занятий, а также использование защитных приспособлений;

- правильное питание, как залог прочной костной структуры;

- своевременное лечение хронических заболеваний для профилактики хрупкости костей.

Если травматизация произошла, с визитом к врачу медлить нельзя. Травматолог проведет полное обследование и назначит адекватное лечение, отсутствие которого может спровоцировать тяжелые последствия.

Источник