Дырчатый перелом описание

Письмо подготовлено ассистентом кафедры судебной медицины Ивановской государственной медицинской академии кандидатом медицинских наук Нагарновым Михаилом Николаевичем, доцентом кафедры судебной медицины Российского государственного медицинского университета кандидатом меди цинских наук Солохиным Юрием Анатольевичем.

Заведующим кафедрами судебной медицины

ВУЗов Российской Федерации

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕРЕЛОМОВ СВОДА ЧЕРЕПА

Москва — 2001

Принято считать, что при травматических воздействиях на свод черепа тупым твердым предметом возникают “дырчатые”, вдавленные, “террасовидные”, линейные и “паутинообразные” переломы. Однако, несмотря на широкое использование данного подхода, в литературе нет четкого определения каждого вида перелома, и даже встречается их различная интерпретация.

Решая вопрос классификации переломов, нужно учитывать, что могут существовать их различные варианты – по морфологии, по механизму, по расположению относительно места воздействия травмирующего предмета и так далее. В связи с этим необходимо определиться, что основная классификация должна быть в первую очередь морфологической, так как врач сначала сталкивается с внешним видом перелома и далее, исходя из его формы, размеров и других особенностей, решает вопрос о механизме и условиях образования.

Кроме этого весьма желательно, чтобы терминология максимально отражала не только морфогенез переломов, но и также соответствовала аналогич- ным терминам и понятиям, которые используются в медицине и биомеханике за рубежом.

Принимая во внимание обширные данные отечественной и иностранной литературы, результаты собственных наблюдений, мы предлагаем классификацию переломов костей свода черепа, в основу которой положен их морфогенез.

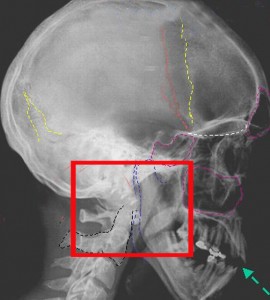

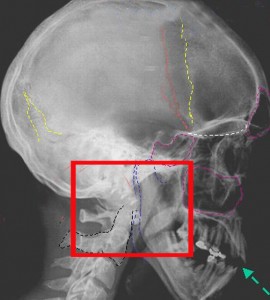

То, что в отечественной литературе принято называть “дырчатым” переломом в зарубежной именуют

“penetration depressed fracture” или “penetration fracture”, что буквально переводится как “проникающий вдавленный перелом” или “проникающий перелом”. В данном случае “проникающий” можно расце- нить, как просто проникающий в полость черепа, либо как сопровождающийся повреждением твердой мозговой оболочки (исходя из определения понятия “проникающая черепно-мозговая травма”). Основные признаки такого перело- ма – сдвинутый (продавленный) во внутрь черепа ограниченный осколок (фрагмент), имеющий снаружи размеры близкие к ударной поверхности трав- мирующего предмета и конусовидную форму в поперечном сечении. При этом окружающая структура костей черепа не повреждена или изменена незначи- тельно (рис. 1. а). Иногда форму осколка пенетрирующего перелома сравнивают с “пробкой” (Oh S., 1983, и др.).

Пенетрирующий перелом обычно формируется при соблюдении двух условий. Первое – высоко локализованное нагружение на череп ударником с ог- раниченной площадью под углом 90 град. или близким к нему. В литературе имеются указание на различную площадь ударной поверхности, при которой формируется дырчатый перелом: не более 14-16 кв.см (Н.В. Слепышков, 1931), до 3-16 кв.см (В.Н. Крюков, 1995), до 20 кв.см, а возможно и более (J. Smolaga с соавт., 1955) и др. В наших практических наблюдениях имелись единичные случаи, когда площадь пенетрирующего перелома была около 20 кв.см, а иногда превышала таковую. Но данные явления, скорее всего, следует рассматривать как исключение, а не закономерность. В связи с этим, мы считаем, что целесообразно ориентироваться на результаты, полученные J.W. Melvin, F.G. Evans, 1972, согласно которым в большинстве случаев пенетрирующие переломы формируются при ударах площадью менее 1 кв.дюйма (6,5 кв.см), то есть это или квадратная поверхность со стороной менее 2,5 см или круглая в диаметре менее 3 см. Свои результаты авторы подтверждают большим экспериментальным материалом и математическим обоснованием.

Вторым важным условием формирования пенетрирующего перелома яв- ляется наличие у травмирующего предмета ровной или относительно ровной действующей поверхности, при этом в процессе нагрузки формируется контактная площадка, напряжения сжатия на которой распределены равномерно или больше в области краев. Соответственно данной площадке происходит или выбивание, или продавливание одного фрагмента.

При образовании пенетрирующего перелома преобладает деформация сдвига, а разрушение происходит от развития трещины (трещин) отрыва со сдвигом в плоскости, расположенной косо по отношению к поверхности кости.

Учитывая все вышеизложенное, наиболее точно данному виду перелома будет соответствовать термин проникающий дырчато-вдавленный перелом.

Оскольчатый вдавленный перелом (comminuted depressed fracture) характеризуется наличием нескольких (2-3) или множественных осколков на ограниченном участке, смещенных во внутрь. При этом размеры перелома превы- шают размеры действующей поверхности травмирующего предмета. Согласно J.W. Melvin, F. G. Evans (1972), оскольчатые вдавленные переломы – результат локализованного нагружения черепа ударником с площадью примерно 1-2 кв.дюйма (6,5-13 кв.см). Оскольчатый

вдавленный перелом может образоваться и при меньшей площади травмирующего

предмета, если последний имеет за- кругленную форму с большой кривизной (малый

радиус) или форму клина. При данных условиях структуры костей свода черепа

непосредственно под нагружаемым регионом изгибаются с формированием областей растягивающей деформации на внутренних поверхностях компактных пластинок (рис. 1. б).

Оскольчатые вдавленные переломы свода черепа по частоте встречаемости самая многочисленная группа. Оскольчатый вдавленный перелом отличается от дырчато-вдавленного тем, что в первом случае осколки не теряют связи с неповрежденной частью черепа, удерживаясь в области внутренней компактной пластинки по периметру участка вдавления. При дырчато-вдавленном переломе костный фрагмент полностью выбивается с образованием в черепе от- верстия (дырки).

В отечественной судебно-медицинской литературе встречается термин “террасовидный” перелом.

Под данным видом понимают перелом, на краях или на фрагментах которого имеются

“террасы” – осколки в форме вытянутого прямоугольника или овала, расположенные рядом друг с другом, как правило, один выше другого в виде ступенек. Такие “террасы” могут располагаться в пределах или только наружной компактной пластинки, или же проходить через все слои кости. Наличие такой ступеньки или ряда ступенек свидетельствуют о том, что поверхность тупого предмета действовала тангенциально, под острым углом, по отношению к поверхности кости. По сути данный вид перелома является разновидностью оскольчатого вдавленного перелома, поэтому мы считаем, что нецелесообразно выделять его в отдельный вид и ограничиться указанием на наличие “террас”, например: оскольчатый

вдавленный перелом с террасовидным краем (или террасовидным осколком).

Локальный линейный перелом (local linear fracture) представлен линейной трещиной, имеющей начало разрушения на внутренней поверхности в области приложения нагрузки и распространяющейся в стороны. В связи с этим на внутренней поверхности перелом имеет большую длину и выраженность (рис. 1. в). В большинстве случаев данный вид перелома является начальной стадией оскольчатого вдавленного перелома и имеет те же условия и механизм образования. При некоторых условиях он образуется при воздействии тупого предмета с плоской преобладающей (широкой) поверхностью соприкосновения.

Отдаленный линейный перелом (remote linear fracture) имеет вид линейной трещины, имеющей начало разрушения на наружной поверхности на некотором расстоянии от области приложения нагрузки и распространяющейся к месту воздействия и в противоположную сторону. Как правило, на наружной компактной пластинке перелом имеет большую длину и проявление (рис. 1. г). Отдаленный линейный перелом – исход общей деформации черепных структур в результате распространенной нагрузки ударниками с общей площадью более чем 2 кв.дюйма (13 кв.см) (J.W. Melvin, F.G. Evans, 1972). Механизм данного перелома связан с тем, что по направлению воздействия уменьшается диаметр черепа, в то же время увеличивается диаметр в перпендикулярном направле- нии, где развиваются большие растягивающие силы и происходит наружный чрезмерный изгиб. Например, удары широким предметом по лобной кости приводят к возникновению линейных переломов, расположенных в надглаз- ничном крае и в височных областях с частотой более 90% (E.S. Gurdjian, J.E. Webster, H.R. Lissner, 1953). Отдаленный линейный перелом по сравнения с ло- кальным линейным переломом, как правило, имеет значительно большую протяженность.

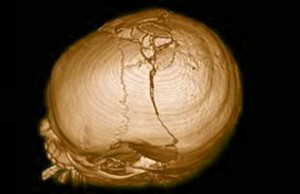

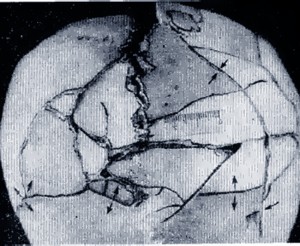

Воздействие тупого предмета с плоской преобладающей поверхностью соударения, имеющего высокую энергию, приводит к тому, что формируются множественные (многочисленные) линейные переломы . (multiple linear fracture), расположенные в одной или нескольких смежных областях, или же происходит полная деструкция (разрушение) черепа . (complete destruction of the scull) в виде большого количества линейных переломов на всем протяжении и по всему объему (рис. 1. д). В отечественной судебно-медицинской литерату- ре данные виды разрушения обозначают термином “паутинообразный” пере- лом. В зарубежной литературе по клинической медицине данный вид перелома называют “звездообразный”, расходящийся лучами в виде звезды (stellate frac- ture) (E.S. Gurdjian, J.E. Webster, H.R. Lissner, 1950). Исследования данного вида разрушения фрактографическим методом позволяют проследить последовательность образования каждой трещины и показывают, что в большинстве случаев первым образуется один линейный перелом (отдаленный, локальный). Область первично возникшего линейного перелома является наиболее слабым местом в нагружаемой конструкции черепа, и поэтому от этого перелома начи- нают формироваться линейные переломы, которые в последующем соединяют-

ся друг с другом трещинами. В механизме образования большинства трещин лежит деформация изгиба.

Многообразие условий формирования переломов черепа приводит к тому, что нередко имеется сочетание указанных видов переломов в самых раз- личных комбинациях, например: оскольчатый вдавленный перелом с локальным линейным переломом; локальный линейный перелом с отдаленным линейным переломом и т.д.

Предложенная морфологическая классификация переломов черепа имеет следующий вид:

- Проникающий дырчато-вдавленный перелом.

- Оскольчатый вдавленный перелом.

- Локальный линейный перелом.

- Отдаленный линейный перелом.

- Множественные линейные переломы. Полная деструкция черепа.

- Сочетанный перелом (два и более видов).

В данной классификации мы обобщили и сгруппировали имеющиеся на настоящее время знания о морфологии переломов черепа. При работе с ней не- обходимо учитывать, что она, как и любая другая, не является абсолютно иде- альной и может иметь различные дополнения и исключения.

Директор Российского Центра судебно-медицинской экспертизы

МЗ РФ, Главный судебно-медицинский

эксперт России, профессор В.В.Томилин

Рис. 1. Виды переломов свода черепа: а) проникающий дырчато-вдавленный перелом, б) оскольчатый вдавленный перелом, в) локальный линейный перелом, г) отдаленный линейный перелом, д) множественные линейные переломы.

Источник

Добрый день, уважаемые посетители нашего сайта. Сегодня мы поговорим о самых опасных переломах, которые зачастую приводят к нарушениям опорно-двигательной системы или к смерти – переломах черепа.

Перелом черепа

Перелом костей черепа – это нарушение целостности черепа, которое является одним из самых опасных для жизни и здоровья повреждений, ведь оно может повлечь за собой повреждение головного мозга.

Чаще всего переломы черепа случаются из-за мощных ударов в голову, которые происходят во время падений с высоты, автомобильных аварий, ударов твердыми тяжелыми предметами, реже огнестрельных ранений.

Переломы черепа, как и остальных костей можно разделить на закрытые и открытые переломы черепа и, по характеру их можно разделить на дырчатые, вдавленные, оскольчатые и линейные.

Дырчатый перелом черепа

Дырчатые переломы, которые больше известны как пробоины, чаще всего наблюдаются после огнестрельных ранений. Это самая тяжелая форма переломов черепа, как правило, она является смертельной, ведь ранящий снаряд чаще всего попадает достаточно глубоко в головной мозг или же проходит навылет, серьезно его повреждая.

Вдавленный перелом черепа

Для этих переломов характерно вдавление костей внутрь черепной коробки. Такой перелом может повредить твердую мозговую оболочку, а также вещество мозга и его кровеносные сосуды. Такая травма может привести к образованию внутримозговых гематом, а также размозжению мозга. Перелом будет считаться тяжелым при возникновении сдавливания структур внутри черепа.

Оскольчатый перелом черепа

Для этого типа переломов характерно появление осколков черепа, что также может повредить головной мозг. Если перелом случился в месте слияния синусов, то он, вероятнее всего, несовместим с жизнью.

Линейный перелом черепа

Линейные переломы – это самый удачный случай перелома костей черепа, при котором не происходит их смещения. Поэтому такие переломы редко требуют принятия срочных мер.

Перелом свода черепа

Основными симптомами перелома костей свода черепа являются вдавления, рана или гематома в области части головы, покрытой волосами. Общие проявления перелома свода черепа полностью зависят от степени тяжести перелома и могут варьироваться от потери сознания на момент травмы до глубокой комы, параличей и прочего.

Перелом основания черепа

Черепно-мозговые травмы, прежде всего, опасны из-за своих последствий. Статистика гласит, что среди всех черепно-мозговых травм чаще всего встречается именно перелом основания черепа (от 32-59% пострадавших в зависимости от места сбора статистики).

Основными симптомами перелома основания черепа являются:

– разрыв твердой мозговой оболочки;

– истечение ликвора из носовых и ушных проходов;

– сообщение полости черепа и внешней среды.

Если во время нанесения травмы были задеты кости передней черепной ямки, то симптомом послужит кровоизлияние в окологлазничную клетчатку. Кроме того, эти переломы вызывают появление подкожной эмфиземы, а также зачастую кровотечения из носа.

Последствия перелома основания черепа

Последствия такого перелома могут быть самыми разными. Никто не может быть застрахован от трагических происшествий и несчастных случаев, поэтому бессмысленно возмущаться о том, что существуют такие вещи, как страховка. Да, эти документы могут вас застраховать, однако они не спасут вас от самого происшествия, а будут помогать расхлебывать его последствия, основными из которых являются:

- Полный паралич тела.

Пожалуй, этот вариант является наихудшим. Однако такие вещи бывают не так уж и редко, ведь перелом основания черепа является губительным как для нашего мозга, так и для позвоночника, ведь именно основание черепа – это связующий элемент между головным и спинным мозгом в плане механических функций. Во время травмы основания черепа вполне вероятен паралич всего, что по странной случайности оказалось ниже головы. Это произойдет лишь в том случае, если перелом будет осколочным.

- Искривление позвоночника.

Если вести речь не о глобальных последствиях, вроде полного паралича, то стоит отметить, что после травмы основания черепа вероятно возникновение искривления позвоночника. Искривление происходит по той причине, что позвоночник не слишком надежно закреплен к черепу. Поэтому траектория его движений и изгибов может поменяться, что и приведет к искривлению.

Лечение перелома черепа

Мероприятия, проводящиеся во время лечения перелома черепа, полностью зависят от тяжести повреждения, его вида. Кроме того, учитывается возраст пациента и его индивидуальные противопоказания и история болезни. Если вы попали в подобную ситуацию, то постарайтесь держать себя в руках и надеяться на лучшее, ведь современная медицина способна творить чудеса. Даже перелом черепа у ребенка зачастую лечится без каких-либо последствий для малыша. Удачи в исцелении травмы и пусть последствия перелома черепа для вас будут минимальны.

Источник

Введение

Согласно нашим исследованиям смертельная черепно-мозговая травма составляет 10% от всех экспертиз по г. Барнаулу. Из них ударное воздействие по голове (убийства и транспортная травма) составили 78,8%, остальные были представлены травмой от падения (падение с высоты и на плоскости – 11,2% и 10% соответственно). Из всего числа подобной травмы переломы костей черепа встречались в 52,4%. Обычно возникает необходимость дифференцировать действие широкой ударяющей поверхности при падении и ударе. В таких случаях чаще всего формируются идентификационно малопригодные линейные и паутинообразные переломы черепа. Необходимость установления различий подобных травм вызвана важностью решения этого вопроса для судебно-следственных органов. Однако до сих пор в экспертной практике весьма распространен шаблонный вывод о механизме формировании перелома «как от удара твердым тупым предметом, так и при падении и ударе о таковой».

Наша работа является продолжением этой давней судебно-медицинской дискуссии о возможностях дифференцировки повреждений возникающих при ударе и падении. Изучению подобных переломов черепа посвящено достаточно большое число работ [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Одни авторы объясняли различия в формировании переломов черепа, влиянием кривизны кости и приданым ускорением [7, 8], другие говорили о жесткости поверхности соударения и силе удара [9].

Основная часть

Берясь за решение этого вопроса, мы стремились получить внятное теоретическое обоснование возможностей решения этой проблемы, на основании которой можно было бы выработать экспертный подход для подобных исследований.

Любой перелом это результат взаимодействия свойств ударяющей поверхности (площадь, форма, твердость) и условий нагружения (масса, скорость, направление) с конструкционными (зона форма, рельефность) и локальными (плотность и кривизна компакты, толщина диплоэ) уровнями прочности черепа [10]. Анализируя основные составляющие возникновения переломов черепа, мы пришли к выводу, что растрескивание черепа в результате падения и удара о твердую поверхность в большей степени зависит от условий нагружения [11]. Большую роль в формировании морфологических особенностей переломов черепа играет его строение и в первую очередь степень его рельефности [12] (что требует отдельного рассмотрения).

Согласно данным теоретической механики, масса движущейся точки равна массе всего тела [13]. Следовательно, масса взаимодействующих объектов при ударе предметом по голове исчисляется килограммами, а при ударе головой в результате падения она уже соответствует многим десяткам килограммов.

Учитывая скорость нагружения при ударе и свободном падении (метры в секунду) очевидно, что она в обоих случаях меньше скорости отклика системы [14]. С учетом различий в массе головы можно легко сделать приблизительные расчеты их разрушающей энергии, которая будет различаться на порядок (в первом десятки, а во втором сотни джоулей).

Сравнивая направление нагрузки , что при ударе она всегда перерастает в инерционное ускорение головы, что постепенно гасит травмирующую энергию на уровне контактных деформаций. Тогда как при падении (из-за невозможности смещения опоры) мгновенно приложенная нагрузка затухает за счет инерции торможения. Это ведет к выраженной деформации всего черепа.

Экспериментальное подтверждение: Для имитации зон контакта от удара и падения по шару из пластической массы, наносили удар широкой плоским предметом большой твердости. Через 20см полета (не меняя скорости) шар упирался в преграду аналогичных характеристик. Начало движения было относительно плавным, а торможение сопровождалось зависанием шара на опоре. Изучение участков его остаточной деформации показало, что уплощение от первого (инерции ускорения) воздействия был в полтора раза меньше второго (инерции торможения). Кроме того, первый след сохранил некоторую округлость поверхности, тогда как второй был абсолютно плоским, а за пределами зоны контакта отмечалось волнообразное смятие образца. Все это доказывало, что объем деформации при ударе меньше и носит более локальный характер, нежели при падении.

Изучая морфологические особенности перелома черепа, было установлено, что любой перелом локально-конструкционного характера (при падении или ударе) имеет три зоны: прогиба, разрыва и участка сложных деформаций с расщеплением кости.

Таблица 1

Отличия линейных переломов, возникающих от удара и падения на плоскости

Условия | Показатели | прогиб | разрыв | расщепление |

Теменно-затылочная область | ||||

Удар | Длина (см) | До 2,0 | 3-4 | Перед max. кривизн. |

Отклонение (градус) | 900 | 870-530 | 510-420 | |

Падение | Длина (см) | 2,5-3,0 | 2-4 | После max. кривизн. |

Отклонение (градус) | 900 | 500-400 | Менее 400 | |

Теменно-височная область | ||||

Удар | Длина (см) | До 2,0 | 3-4 | Перед max. кривизн. |

Отклонение (градус) | 900 | 700-530 | 510-450 | |

Падение | Длина (см) | 2,5-3,0 | 2-4 | После max. кривизн. |

Отклонение (градус) | 900 | 520-470 | 510-450 | |

В результате было установлено, что при ударе зона прогиба закономерно короче (до 2,0 см), чем при падении (более 2,0см), хотя длина зон разрыва у них примерно одинаковая. Зона расщепления при ударе всегда расположена перед областью максимальной кривизны кости, тогда как при падении на плоскости после этого участка, что представлено в таблице 1.

Представленные данные подтверждают, что в сравнении с падением на плоскости при ударном воздействии по голове повреждения носят более «локальный» характер.

Если при воздействии в теменно-затылочную и теменно-височную области формируется паутинообразный перелом, то независимо от варианта первичного растрескивания наблюдается картина, представленная в таблице 2.

Таблица 2

Отличия в расположении концентрических и дугообразных трещин паутинообразных переломов, возникающих от удара и падения

Условия | Виды трещин | Расположение |

Удар | Концентрическая трещина | До максимальной кривизны |

Магистральная радиальная | По плоским участкам | |

Падение | Концентрическая трещина | По максимальной кривизне |

Магистральная радиальная трещина | По участкам максимальной кривизны |

Из полученных результатов следует, что при ударе предметом по голове радиальные трещины обычно свободно распространялись на площади в пределах одной кости, редко вырываясь за ее пределы. Концентрические трещины обычно ограничивают распространение радиальных на плоском участке перед ребром жесткости свода черепа. Это выражается в меньшей площади паутинообразного перелома (от эпицентра удара до первого ряда концентрических трещин) при ударе, в сравнении с падением.

Кроме того, при падении на плоскости радиальные трещины легко распространяются вплоть до участков наибольшей кривизны (теменных бугров, височных линий), т.е. по самому ребру жесткости. Это позволяет зарождаться концентрическим трещинам дальше от места удара, что увеличивает площадь паутинообразного перелома первого порядка. От этих образований часто отходят дополнительные радиальные трещины второго порядка, часть из них распространяется на противоположную область черепа, также проходя через участки с максимальной кривизной кости.

Одним из значимых различий образования переломов при таких условиях является характер микроразрушения свода черепа. В результате удара от падения на своде микротрещины формировались как в местах непосредственного воздействия (теменно-затылочная и теменно-височная области), так и на отдалении (теменные бугры височные ямки).

Отмечено, что в отличие от падения удар формирует сравнительно меньшее количество микротрещин, и они расположены только в зоне контакта.

Другим значимым отличием падения являются изолированные трещины основания черепа в передней и средних черепных ямках.

Эти короткие трещины образуются в центральных областях передней черепной ямки с повреждением верхней стенки пазухи основной кости и в области обеих верхних стенок глазниц. Иногда эти трещины локализуются на теле и крыльях основной кости, реже на скате затылочной кости, надглазничных областях и решетчатой кости.

При ударе твердым тупым предметом в затылочную область подобные трещины не образуются.

Большое внимание следует уделять изучению магистральной трещины основания черепа. При падении она состоит из нескольких сливающихся трещин конструкционного характера, с общим направлением из центральных отделов основания черепа к месту контакта. Этот перелом как бы разделяет основание черепа на две половины, что напоминает перелом от сдавливания черепа. (У этих переломов действительно весьма схожий механизм уплощения черепа при контакте с встречающей опорой.)

При ударе, как правило, имеется лишь одна трещина локального характера, ориентированная от места контакта к основной кости. Нередко по ходу она может ветвиться, концы этих ответвлений затухают в естественных отверстиях или участках упрочения основания черепа.

Заключение

В дополнение к установленным различиям не следует забывать и о других возможных отличиях. Во-первых, удары обычно наносятся ограниченным объектом, что формирует разные варианты локальных переломов (дырчатый, вдавленный, и пр.) Тогда как падение происходит на относительно широкой плоскости и его характеризуют конструкционные переломы (линейные, паутинообразные). Во-вторых, если падение было на ограниченный объект, то обычно это сопровождается формированием скальпированных ран (из-за сферической формы свода черепа, относительно низкой скорости свободного падения, касательного направления вектора нагрузки). В-третьих, при падении на плоскости для формирования травмы мозгового черепа наиболее типичными следует считать падение навзничь – на спину (с ударом теменно-затылочной областью) или на бок (удар теменно-височной областью). Другие ситуации можно исключить, так как падение вперед лицом (ничком), обычно относится к координированным видам, что практически исключает формирование переломов мозгового черепа. Особое место занимает падение с большой высоты на теменные области головы, когда происходит осевое сдавливание головы между туловищем и встречающей опорой с формированием двух встречных паутинообразных растрескиваний свода и основания.

Таким образом, использование предлагаемых данных, позволит эксперту с высокой долей вероятности установить вид травмы и сделать вполне обоснованные выводы об условиях формирования перелома черепа.

Библиография

- Гедыгушев И.А. Судебно-медицинская оценка повреждений мягких тканей головы и костей свода черепа при установлении особенностей травмирующего тупого твердого предмета: Автореф. дис. канд.-М.., 1986

- Громов А.П.

Биомеханика травмы (повреждения головы, позвоночника, грудной клетки). – М.: Медицина, 1979, 275с. - Крюков В.Н.

Механика и морфология переломов. – М: Медицина, 1986 г., 160 с. - Крюков В.Н. Основы механо-и морфогенеза переломов. – М.: Фолиум, 1995. – 232 с.

- Плаксин В.О. Судебно-медицинская оценка механизмов множественных переломов свода черепа при травме тупыми предметами: Дис. … д-ра мед. наук. – М., 1996. – 204 с.

- Попов В.Л.

Черепно-мозговая травма. – Л.: Медицина, 1988. – 240 с. - Волох Д.Ю. Судебно-медицинская оценка повреждений затылочной области головы при действии твердых тупых предметов – Автореф. дис. … канд. мед. наук. – Москва, 1991. – 25 с.

- Дербоглав В.В.

Судебно-медицинская оценка повреждений костей черепа в зависимости от условий падения на плоскость и характера поверхности соударения: Автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 1975. – 22 с. - Якунин С.А. Дифференциальная диагностика повреждений теменно-затылочной области головы у практически здоровых лиц // Проблемы экспертизы в медицине. – 2002. – № 4. – С. 3-7.

- Шадымов А.Б. Анатомо-морфологическая характеристика черепа, как прочностной конструкции // Проблемы экспертизы в медицине. Научно-практический журнал. – Ижевск, 2005.-В1.-С. 9-14.

- Шадымов

А.Б. Переломы черепа. – Барнаул: 2009. – 332 с. - Шадымов А.Б. Судебно-медицинское определение механогенеза и идентификационной пригодности переломов черепа при основных видах внешнего воздействия // Дисс. Докт.мед.наук – Москва, 2006, 365с.

- Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. М., Наука.,1967.478с.

- Бартенев Г.М., Зеленев Ю.В. Курс физики полимеров. – под ред. Проф. С.Я. Френкеля. Л.: Химия, 1976. – 128 с.

References (transliterated)

- Gedygushev I.A. Sudebno-meditsinskaya otsenka povrezhdenii myagkikh tkanei golovy i kostei svoda cherepa pri ustanovlenii osobennostei travmiruyushchego tupogo tverdogo predmeta: Avtoref. dis. kand.-M.., 1986

- Gromov A.P. Biomekhanika travmy (povrezhdeniya golovy, pozvonochnika, grudnoi kletki). – M.: Meditsina, 1979, 275s.

- Kryukov V.N. Mekhanika i morfologiya perelomov. – M: Meditsina, 1986 g., 160 s.

- Kryukov V.N. Osnovy mekhano-i morfogeneza perelomov. – M.: Folium, 1995. – 232 s.

- Plaksin V.O. Sudebno-meditsinskaya otsenka mekhanizmov mnozhestvennykh perelomov svoda cherepa pri travme tupymi predmetami: Dis. … d-ra med. nauk. – M., 1996. – 204 s.

- Popov V.L. Cherepno-mozgovaya travma. – L.: Meditsina, 1988. – 240 s.

- Volokh D.Yu. Sudebno-meditsinskaya otsenka povrezhdenii zatylochnoi oblasti golovy pri deistvii tverdykh tupykh predmetov – Avtoref. dis. … kand. med. nauk. – Moskva, 1991. – 25 s.

- Derboglav V.V. Sudebno-meditsinskaya otsenka povrezhdenii kostei cherepa v zavisimosti ot uslovii padeniya na ploskost’ i kharaktera poverkhnosti soudareniya: Avtoref. dis. … kand. med. nauk. – M., 1975. – 22 s.

- Yakunin S.A. Differentsial’naya diagnostika povrezhdenii temenno-zatylochnoi oblasti golovy u prakticheski zdorovykh lits // Problemy ekspertizy v meditsine. – 2002. – № 4. – S. 3-7.

- Shadymov A.B. Anatomo-morfologicheskaya kharakteristika cherepa, kak prochnostnoi konstruktsii.//Problemy ekspertizy v meditsine. Nauchno-prakticheskii zhurnal. – Izhevsk, 2005.-V1.-S. 9-14.

- Shadymov A.B. Perelomy cherepa / Barnaul: 2009. – 332 s.

- Shadymov A.B. Sudebno-meditsinskoe opredelenie mekhanogeneza i identifikatsionnoi prigodnosti perelomov cherepa pri osnovnykh vidakh vneshnego vozdeistviya// Diss. Dokt.med.nauk – Moskva, 2006, 365s.

- Targ S.M. Kratkii kurs teoreticheskoi mekhaniki. M., Nauka.,1967.478s.

- Bartenev G.M., Zelenev Yu.V. Kurs fiziki polimerov. – pod red. Prof. S.Ya. Frenkelya. L.: Khimiya, 1976. – 128 s.

Источник