Двойной компрессионный перелом позвоночника

Компрессионные переломы позвоночника относят к самым серьезным повреждениям, ведь они могут сделать человека инвалидом. Перелом можно заполучить из-за сильных ударов, ныряния в воду или падения на ноги с большой высоты, излишних нагрузок при интенсивных занятиях спортом.

Компрессионный перелом может образоваться и без сильного физического воздействия, травмоопасной является и тяжелая форма остеопороза, которая подразумевает недостаточность кальция в организме.

Что это такое?

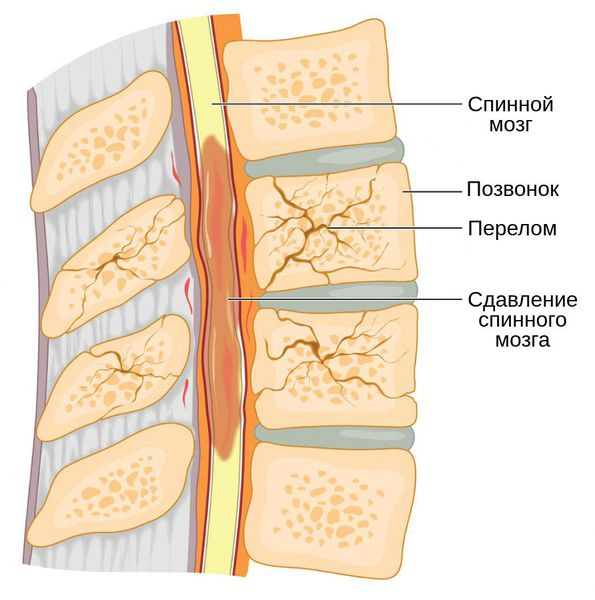

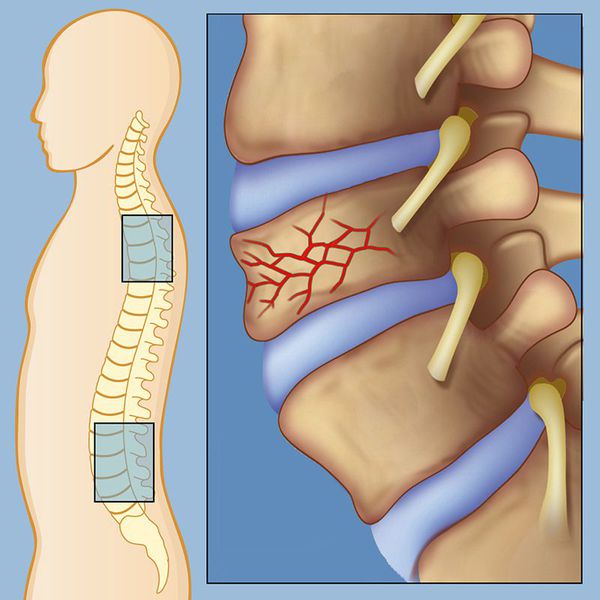

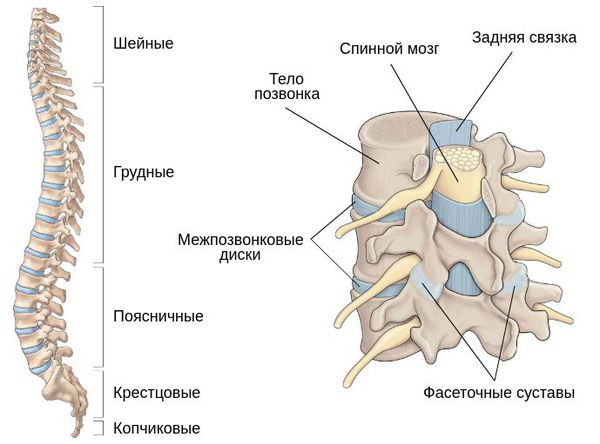

Чтобы понять, что такое компрессионный перелом, разберемся в нашей анатомии. Позвонковые косточки, которые в совокупности создают позвоночный столб, имеют тело, две дуги и корень, скрепляющий их вместе. По своей форме он напоминает кольцо, внутри которого проходит позвоночный канал. В случае компрессии возникает сжатие позвонков друг с другом, результатом чего становится видоизменение тела позвонка. Так может измениться его форма или он растрескается. Могут быть травмированы тела как только одного, так и группы позвонков, причем как стоящих рядом, так и расположенные отдельно друг от друга.

В грудном отделе позвоночника более других подвержен травмам одиннадцатый и двенадцатый позвонки, по причине того, что на них приходится наивысшая нагрузка. В нижнем отделе страдает, в основном, первый позвонок, при деформации которого оказываются сдавленными нервные спинные корешки. Причинами компрессионных переломов позвонков шеи являются падение с высоты, дорожные аварии или другие травмы головы.

Классификация

Компрессионные переломы позвонков разделяют по категориям в зависимости от степени сдавливания позвонковых тел, характеристикам перелома, имеющимся осложнениям и интенсивности симптомов.

- Читайте также: Вертебропластика позвоночника.

По степени компрессии

Различают три уровня сложности компрессионного перелома позвоночника, в зависимости от силы вдавливания тела позвонка:

- При травме первой степени наблюдается сжатие позвонка на 20 – 40 % от его нормальной высоты.

- На второй степени позвонок уменьшается вдвое.

- Третья степень сложности подразумевает сжатие косточки более, чем в два раза.

По видоизменению позвонка

- Клиновидный перелом. Позвонок сжимается с одной стороны, образуя клиновидную форму. Причем узкая часть оказывается обращена к внутренним органам человека.

- Компрессионно-отрывной. При этой травме передневерхняя часть позвонка оказывается оторванной от основного тела. Причем края обеих частей оказываются неровными. Часто это явление сопровождается смещением отрывной части вперед и вниз, что приводит к повреждению продольной связки. Иногда от позвонка бывают оторваны сразу несколько частей.

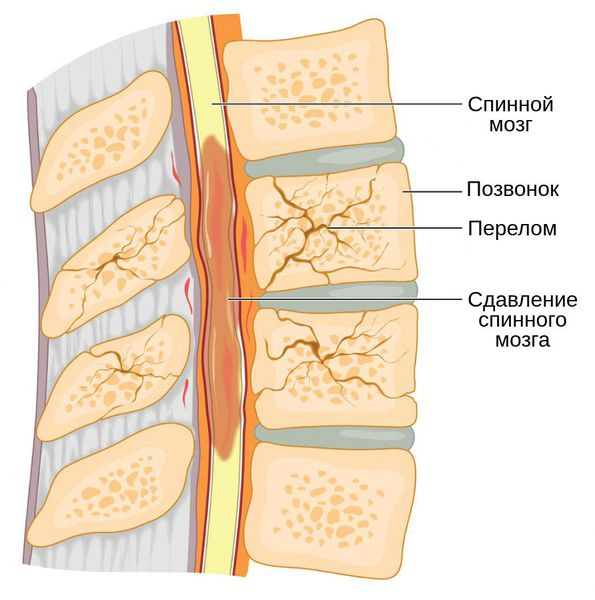

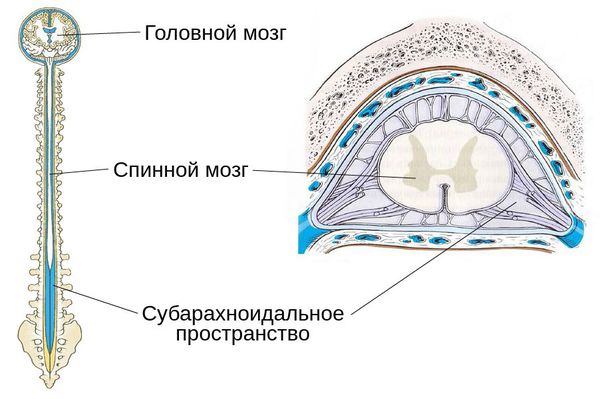

- Осколочный. Данный вид перелома также называется обломочно – взрывным. Из-за сильной компрессии позвонок оказывается разбитым на несколько кусков, которые отдаляются друг от друга из-за давления на них межпозвоночных дисков. Задняя сторона позвонка попадают в межпозвоночный канал, вызывая нарушения в работе спинного мозга. Это провоцирует различные расстройства нервной системы.

По осложнениям

- Неосложненный перелом характеризуется наличием болевых ощущений в районе позвоночника. Часто человек считает, что дискомфорт вызван другими причинами и не идет обследоваться к травматологу. Впоследствии такая беспечность может спровоцировать появление остеохондроза или радикулита.

- Осложненный перелом сопровождают расстройства нервной системы. Возникновение осколков наиболее опасно, поскольку происходит повреждение нервных отростков, приводящее к уменьшению чувствительности и онемению конечностей.

- Читайте также: Компрессионный перелом позвоночника у детей.

Признаки

Симптомы компрессионного перелома позвоночника заключаются в наличии боли разной интенсивности, а также ограниченность движения позвоночного столба, рук и ног. В зависимости от того, в каком отделе позвоночника произошло травмирование, наблюдаются симптомы различной интенсивности.

При травмировании шейного отдела ощущается боль в шее, которая активизируется при движении головой и при прощупывании поврежденной области. При травмировании грудного или поясничного отдела появляется болезненные ощущения при движении телом. При лежании пациенту трудно переворачиваться и поднимать ноги. На спине заметно искривление, которое образуется поврежденным или выпирающем уголком позвонка.

Остистые отростки повреждают связки, что чревато диастазом, то есть расхождением мышечных волокон. При затрагивании мест с наличием поврежденной кости и появлении физической нагрузки болевые ощущения усиливаются.

- Читайте также: Перелом грудного отдела позвоночника.

При этой травме могут возникнуть проблемы при хождении в туалет. Если спинной мозг пострадал не сильно, то эти проблемы исчезают через 2-3 дня. Сила и долговременность болевых ощущений бывает разной в зависимости от степени и характера компрессии. Но она в разы увеличивается при любой физической нагрузке. При тяжелых переломах боль становится нестерпимой, вследствие этого случается видоизмененное дыхание и даже полное обездвиживание больного. Поскольку в позвонках хранятся корешки нервов, их компрессия провоцирует неполадки нервной системы, а при сильном травмировании может пострадать и спинной мозг.

Диагностика

Боль в спине не является прямым основанием для постановки данного диагноза, так как ее могут вызвать множество других причин. Чтобы определить у человека, неважно взрослого или ребёнка, наличие компрессионного перелома и начать его лечение, необходимы следующие виды обследований:

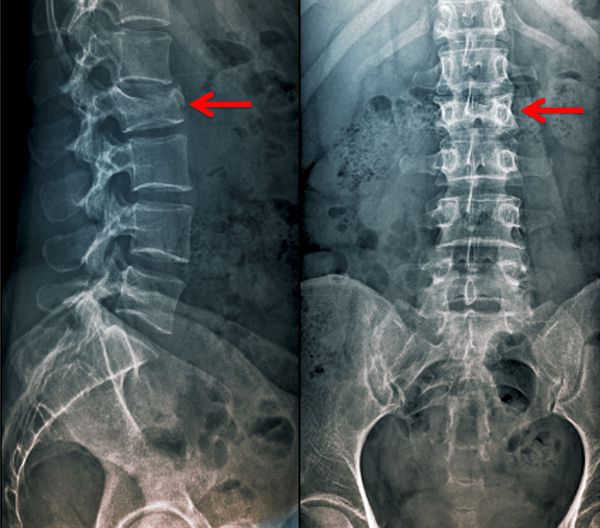

- Рентген позвоночного столба, сделанный прямо и сбоку. Он позволит увидеть поврежденный позвонок, степень компрессии и возможные осложнения. Данная процедура является основной для определения болезни и обязательной при подозрении на травму.

- Для более углубленного изучения травмированного участка назначают компьютерную томографию.

- Чтобы изучить работоспособность и возможные поражения спинного мозга, влияние на него полученного перелома, применяют миелографию.

- Осмотр врачом – неврологом производится для определения наличия повреждений в работе спинного мозга участков нервной системы.

- При очень сложных случаях, если есть подозрения, что изменена структура позвоночника, врач назначит проведение МРТ.

- Денситометрия, необходимо провести для проверки на наличие остеопороза.

Если появились подозрения на наличие травмы, следует немедленно показаться врачу. Промедление и попытки справиться с травмой самостоятельно могут иметь серьезные осложнения, вплоть до паралича.

- Читайте также: Последствия компрессионного перелома 12 грудного позвонка.

Лечение

Лечение компрессионного перелома позвоночника заключается в снятии болей, стимулировании заживления мест разлома, восстановлении мышечной активности и естественной работы нервных корешков, а при необходимости — хирургическое восстановление позвонковым телом его прежнего вида и места.

Посттравматическое восстановление составляет порядка трех месяцев, на это время пациенту обеспечивается фиксация и обездвиживание места перелома, а также ограничение движений самого пациента.

Для людей, перенесших компрессионный перелом позвоночника, назначается лечение: Применение анальгетиков для устранения боли, с целью усиления эффекта назначают новокаиновые блокады, при тяжелых ситуациях врачом могут быть назначены препараты опиоидной группы.

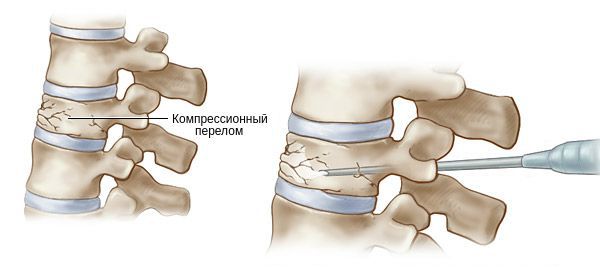

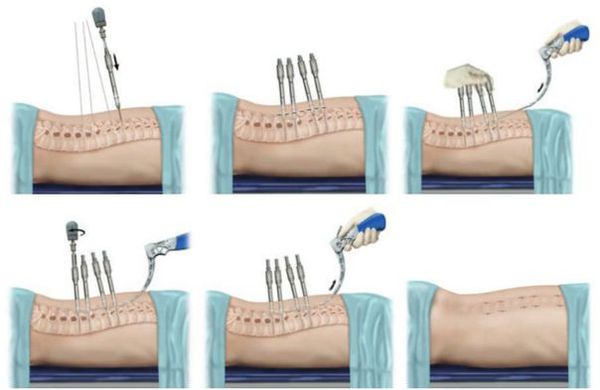

- При необходимости операционных мероприятий используют кифопластику и вертебропластику, поскольку данные виды являются малотравматичными.

- Специальная терапия и другие способы восстановления активности мышечной системы и пластичности позвоночного столба.

- Читайте также: Последствия перелома позвоночника.

Реабилитация

Реабилитационные мероприятия можно начинать только после того, как прошло лечение компрессионного перелома позвоночника и окончательного заживления травмированных позвонков. Сращение позвонковых тел – явление небыстрое, в среднем это занимает около 3 месяцев. За это время мышцы ослабевают из-за низкой физической активности и использования корсетов.

- Читайте также: Лечение и последствия перелома шеи.

Мероприятия направлены на усиление мышечной нагрузки, восстановление регенерации клеток и улучшение кровообращения поврежденного участка. Длительность и интенсивность восстановительных процедур варьируются от особенности компрессионного перелома, скорости заживления кости и длительности выздоровления.

При реабилитации, с пострадавшим проводят следующие процедуры:

- Физиотерапия: обертывания парафином или озокеритом, УВЧ, УФ -лучи и др.;

- Проведение курса массажей;

- Специальные физические упражнения, позволяющие постепенно восстановить мышечный тонус;

- Дыхательные упражнения, особенно для больных, перенесших травму грудных отделов позвоночника.

Многие в качестве поддержания и усиления эффекта обращаются к мануальному терапевту, который сможет помочь восстановить утраченное здоровье с помощью средств народной медицины. Но проведение этой терапии обязательно нужно обсудить со своим лечащим травматологом и обращаться только к высококвалифицированному знатоку мануальной терапии.

В рацион питания больного после перенесенной травмы желательно включить продукты, в состав которых входят витамины группы В, а также богатые кальцием, цинком и магнием. Эти микроэлементы будут способствовать укреплению костей и ее быстрой регенерации тканей. От продуктов, способных вымывать кальций из организма следует отказаться хотя бы во время восстановления. Также следует помнить, что избыток жирной пищи не позволяет кальцию усваиваться организмом, а алкоголь нарушает обменные процессы и разрушает деятельность здоровых клеток.

- Читайте также: Лечение компрессионного перелома поясничного отдела позвоночника.

Если пришлось столкнуться с этим недугом, не стоит отчаиваться. На сегодняшний день медицина с успехом справляется с компрессионными переломами и помогает человеку полностью восстановиться. Но следует помнить, что оставлять без внимания, а тем более, заниматься самолечением в данном случае недопустимо и может повлечь огромную опасность. При первых подозрениях необходимо обследоваться у травматолога и, при необходимости, приступить к лечению.

Источник

Дата публикации 12 июля 2020Обновлено 12 июля 2020

Определение болезни. Причины заболевания

Компрессионный перелом позвоночника — это повреждение тела одного или нескольких позвонков, которое сопровождается их сдавливанием и снижением высоты. Проявляется болью в спине и деформацией оси позвоночника. Во время движения и в сидячем положении боль может усиливаться. В случае осложнения (воздействия костных отломков на нервные структуры) она будет иррадиировать в конечности (например в кончики пальцев).

Наиболее часто компрессионный перелом возникает в шейном отделе позвоночника при нырянии или ударе тяжёлым предметом по голове. Переломы в грудном и поясничном отделах происходят в результате падения с высоты, автоаварии, спортивных травм и побоев.

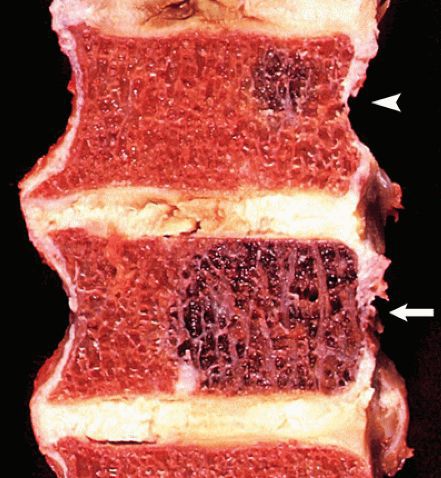

Иногда компрессионный перелом возникает и без травмы. Например, чтобы спровоцировать перелом при остеопорозе позвоночника, достаточно неаккуратно присесть, резко наклониться, поднять сумку или чихнуть. Такая хрупкость позвонков вызвана снижением их костной плотности в связи с нарушением метаболизма костной ткани. Позвонки уже не способны выдерживать нормальное давление и склонны к переломам. Аналогичная ситуация может возникнуть при первичной опухоли позвоночника или его поражении метастазами опухоли из другого органа.

Гемангиома позвонков также способствует развитию компрессионного перелома. Достигая определённых размеров в теле позвонка, сосудистая опухоль ослабляет его, тем самым приводя к компрессионному перелому.

В целом, переломы позвоночника являются очень распространённым видом травмы. В мирное время они составляют от 5 % до 20 % всех травм скелета. Частота встречаемости зависит от развитости региона и урбанизации. Например, в регионах с развитой промышленностью частота травмы позвоночника достигает 4 %, в регионах, связанных с лесозаготовкой, — 8 %, на лыжных курортах — 9 % [6][7][8].

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением – это опасно для вашего здоровья!

Симптомы компрессионного перелома позвоночника

К общим симптомам компрессионного перелома относятся: головная боль, тошнота, рвота, слабость в конечностях, удушье, боль в позвоночнике. Характер жалоб зависит от уровня повреждения позвоночника и от того, пострадал ли спинной мозг.

Для повреждений грудного и поясничного отделов позвоночника свойственна выраженная боль в животе. У многих пациентов после травмы внезапно наступает кратковременная остановка дыхания. Она возникает рефлекторно в ответ на боль, ушиб грудной клетки или позвоночника.

После травмы позвонков грудного и пояснично-крестцового отделов у пострадавшего отмечаются боли в зоне повреждения, которые усиливаются во время движения, переворота на живот и подъёма прямых ног вверх. Также при компрессионном переломе позвонков возникает болезненность при ротационных движениях туловища, например, когда человек тянется за ремнём безопасности в автомобиле, наклоняется завязывать шнурки, присаживается на стул или поднимает на вытянутые руки ребёнка [1][4].

Если в отломки позвонка выступают в позвоночный канал и сдавливают корешки спинного мозга, боль может иррадиировать. При переломе позвонка в шейном отеле она распространяется от затылка до лопаток, отдавая в плечо, предплечье и пальцы рук. При переломе позвонка в грудном отделе возникает опоясывающая боль по типу межрёберной невралгии. Она носит стреляющий характер, распространяется по ходу межрёберного промежутка, иногда иррадиирует в грудную клетку. При переломе позвонка пояснично-крестцового отдела боль отдаёт в бедро, голень и стопу.

Сдавление корешков при компрессионном переломе также может сопровождаться не только их раздражением, но и отмиранием. Тогда больной испытывает чувство онемения в зоне иннервации погибшего нерва, мышечные силы снижаются вплоть до пареза или паралича поражённых мышц.

При тяжёлых компрессионных переломах может повредиться сам спинной мозг. Такая травма сопровождается развитием наиболее тяжёлого неврологического дефицита: нарушается чувствительность в конечностях и туловище ниже уровня перелома. В таком случае может парализовать ноги, из-за чего пострадавший не сможет самостоятельно передвигаться.

Некоторые переломы позвоночника могут протекать бессимптомно в связи с отсутствием сдавления спинного мозга или наличием большого резервного пространства в позвоночном канале (как это бывает при остеопорозе или гемангиоме позвонка). Выявляются такие повреждения обычно случайно при рентгенографии или МРТ, или если больной начинает ощущать скованность или дискомфорт в спине [2][3][9].

Патогенез компрессионного перелома позвоночника

Позвоночник является главной опорной структурой нашего тела. Он состоит из 32 позвонков: 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 3 копчиковых. Все они между собой соединяются межпозвонковым диском и двумя фасеточными суставами. Связочный аппарат позвоночника представлен четырьмя связками — межостистой, жёлтой, передней и задней. Такое строение позвоночно-двигательных сегментов позволяет человеку удерживать своё тело в вертикальном положении, при этом сохранять достаточную эластичность. Физиологические изгибы придают позвоночнику упругость и помогают смягчать нагрузку на позвоночный столб.

Компрессионный перелом возникает при сгибательных движениях в туловище, например в результате удара спиной. Наступает сильный рефлекторный спазм мышц сгибателей туловища и брюшного пресса, происходит резкий наклон туловища вперёд. Формируется сильное давления на передние отделы позвонков, которое приводит к компрессии (сдавлению) и клиновидной деформации позвонка. Сам позвоночник при этом зачастую остаётся механически стабильным, т. е. без патологической подвижности и смещений, а неврологический дефицит в виде паралича, пареза и онемения в конечностях развивается редко.

В механизме повреждения спинного мозга можно выделить два фактора:

- удар отломками разрушенного позвонка и межпозвонковым диском по спинному мозгу;

- сдавление спинного мозга и его сосудов смещёнными позвонками, фрагментами костных отломков и/или дисков [14][16].

Механизм гибели спинного мозга включает факторы его первичного и вторичного повреждения. Первичное повреждение, как было описано выше, возникает при приложении травмирующей силы непосредственно на спинной мозг, после чего наступает мгновенная компрессия его сосудов. Вторичные повреждающие факторы — это сосудистые, ауторегуляторные и метаболические нарушениями в области травмы. При этих нарушениях развивается спазм или прямое сужение кровеносных сосудов, в результате формируется ишемия в зоне недостаточности кровотока и наступает гибель клеток спинного мозга [11][13].

Классификация и стадии развития компрессионного перелома позвоночника

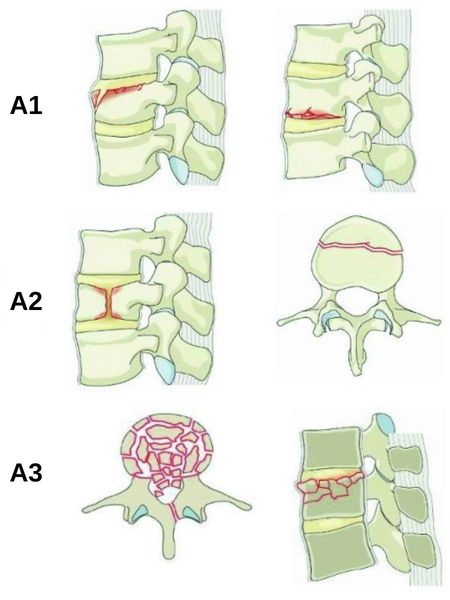

В позвоночно-спинномозговой травме широкое применение обрела классификация, разработанная международной ассоциацией АО Spine [19]. Она основана на механизме образования травмы. Её принципом является распределение переломов по возрастанию степени тяжести, сложности лечения и прогноза.

Согласно данной классификации, выделяют три типа переломов позвоночника:

- компрессионный (тип А) — повреждение передней части позвоночника;

- дистракционный (тип В) — повреждение передней и задней части позвоночника;

- ротационный (тип С) — повреждение передней и задней части позвоночника со скручиванием.

Компрессионный перелом в свою очередь подразделяют на три подтипа:

- подтип A1 — клиновидный или вдавленный перелом одной площадки позвонка, не затрагивающий его заднюю стенку;

- подтип А2 — раскалывающий перелом с повреждением обеих горизонтальных замыкательных пластинок позвонка, не затрагивающий заднюю стенку;

- подтип A3 — оскольчатый (взрывной) перелом с повреждением одной горизонтальной пластинки и задней стенки позвонка. Такой перелом часто сопровождается травмой спинного мозга, в связи с чем приводит к развитию неврологического дефицита (нарушению чувствительности и двигательной активности) [3].

По локализации выделяют:

- перелом шейного отдела;

- перелом грудного отдела (возникает чаще всего [20]);

- перелом пояснично-крестцового отдела;

- множественные повреждения позвонков;

- многоуровневые повреждения позвонков;

- множественные многоуровневые повреждения.

Осложнения компрессионного перелома позвоночника

Наиболее опасное осложнение — травма спинного мозга и его корешков. Она может нарушить чувствительность отдельных частей тела или привести к хронической боли. Но даже если в момент перелома невральные структуры не повредились, ситуацию может осложнить компрессия спинного мозга смещёнными отломками позвонка. С течением времени продолжающееся сдавление может привести к миелопатии (прогрессирующей ишемии спинного мозга) и параличу мышц [5][9].

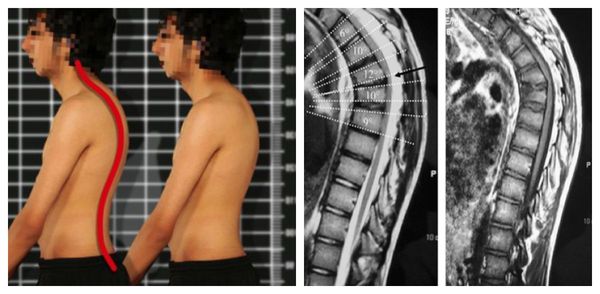

Если повреждённый сегмент позвонка вовремя не зафиксировать, нередко развивается нарушение осанки по типу кифоза или сколиоза. Из-за деформации оси позвоночника неправильно перераспределяется нагрузка на межпозвонковые диски, фасеточные суставы, мышцы и связки. В результате наступает преждевременное старение данных структур, прогрессируют такие заболевания, как грыжа межпозвонкового диска, спондилоартроз, спондилёз, остеоартроз, остеохондроз и миофасциальный болевой синдром. При грубых деформациях (на фоне болезни Бехтерева, перенесённого туберкулёза позвоночника или детских идиопатических сколиозах) возможно нарушение работы внутренних органов: лёгких, сердца, желчного пузыря, почек и желудка [17][18].

Диагностика компрессионного перелома позвоночника

Анамнез предполагает уточнение обстоятельств, механизма и время получения травмы. Всё это позволяет прицельно искать тот или иной вид повреждения [4].

Осмотр и пальпация необходимы для определения уровня и объёма дальнейшего обследования [4]. Во время осмотра больного доктор обращает внимание на наличие травмы, видимых деформаций и локализацию следов повреждения. При обнаружении кровоподтёков и деформации в области грудной клетки необходимо исключить перелом рёбер. Искривление позвоночника в нижнем грудном отделе может свидетельствовать не только о костной травме, но и о повреждении внутренних органов.

Пальпация (ощупывание) позвоночника проводится крайне осторожно, чтобы не нанести дополнительную травму и не сместить отломки. Во время обследования врач обнаруживает болезненные места, хруст костных отломков и локальную припухлость. Определять характер патологической подвижности позвоночника нельзя, т. к. это неизбежно приведёт к более тяжёлым повреждениям.

Неврологическое обследование заключается в определении силы мышц, тактильной и болевой чувствительности. Оно позволяет объективно оценить состояние спинного мозга [5]. Для начала необходимо определить чувствительность и двигательные способности частей тела слева и справа, затем оценивается неврологический уровень и полнота повреждения (полное или неполное). В клинической практике для фиксации результатов такого обследования чаще всего используется шкала ASIA [21], представленная ниже.

К инструментальным методам диагностики относятся:

- спондилография;

- миелография;

- компьютерная томография;

- магнитно-резонансная томография.

Спондилография — это стандартное рентгенологическое исследование грудного и пояснично-крестцового отделов позвоночника. Является наиболее доступным методом инструментальной диагностики. Выполняется в прямой и боковой проекциях. Позволяет обнаружить повреждение позвонков и искривление позвоночной оси.

Миелография является вспомогательным методом исследования. Она способна выявить нарушение тока спинномозговой жидкости (ликвора) и уровень блока субарахноидального пространства, визуализировать повреждение твёрдой мозговой оболочки, а также косвенные признаки сдавления спинного мозга и его корешков.

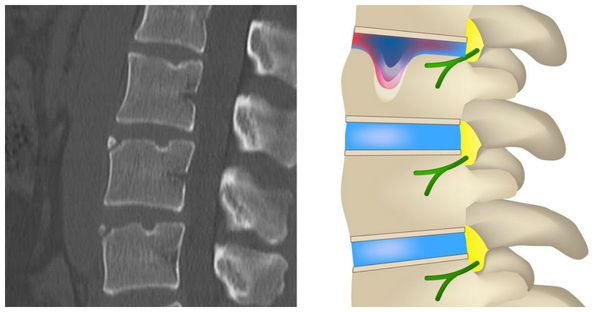

Компьютерная томография (КТ) является оптимальным методом диагностики костной травмы. Она позволяет обнаружить до 25 % повреждений костных структур, которые не были выявлены во время спондилографии. Благодаря КТ можно с высокой точностью диагностировать переломы позвонков любой сложности, даже небольшие переломы дужек и суставных отростков, которые часто упускают при рентгенографии.

Достоверными признаками травм позвонка на снимках КТ считают:

- уменьшение высоты позвонка с нарушением однородности его кортикального (каркасного) слоя;

- двойной контур кортикального слоя, одна из границ которого прерывиста;

- уплотнение губчатого вещества, острые грыжи Шморля — выбухание межпозвонкового диска в тело позвонка;

- отдельные костные фрагменты в области перелома и их выбухание в позвоночный канал;

- смещение позвонка (в том числе и горизонтальное) более чем на 2 мм в грудном отделе и более чем на 3 мм в поясничном отделе;

- скопление свободной крови — признак повреждения сосуда, расположенного вблизи позвоночного столба [7].

Магнитно-резонансная томография (МРТ) — высокочувствительный метод исследования травмы позвоночника. Она позволяет визуализировать самые ранние и незначительные изменения в просвете позвоночного канала, спинном мозге и окружающих структурах. Например, с помощью МРТ можно выявить отёк спинного мозга, диапедезные кровоизлияния (без повреждения сосудов), последствия разрыва и растяжения связочно-мышечного аппарата. Однако у МРТ есть ряд недостатков:

- наличие абсолютных противопоказаний к исследованию: кардиостимулятор и металлические импланты в организме исследуемого, нарушения сердечного ритма по типу мерцательной аритмии, первая половина беременности;

- наличие артефактов (помех) даже от немагнитных металлов;

- продолжительность исследования более 15-20 минут;

- необходимость немагнитного аппарата искусственной вентиляции лёгких для пациентов в тяжёлом состоянии [18].

Лечение компрессионного перелома позвоночника

При травме позвоночника ниже второго шейного позвонка (C2) метод лечения можно определить, используя шкалу SLIC [27].

| Параметры оценки | Баллы |

|---|---|

| Повреждение тела позвонков | |

| Без повреждений | |

| Компрессионный перелом | 1 |

| Компрессионно-оскольчатый перелом | 2 |

| Подвывих или переразгибание | 3 |

| Вывих или переломовывих, нестабильный оскольчатый перелом и другие более тяжёлые повреждения | 4 |

| Повреждение связок и межпозвонкового диска | |

| Без повреждений | |

| Косвенные признаки повреждений (увеличение промежутка между остистыми отростками, изменения сигнала на МРТ) | 1 |

| Разрывы (увеличение площади межпозвонкового диска, подвывихи и вывихи в межпозвонковых суставах, кифоз) | 2 |

| Неврологический статус | |

| В норме | |

| Корешковый синдром (боль из-за сдавления нервных корешков) | 1 |

| Полное повреждение спинного мозга | 2 |

| Неполное повреждение спинного мозга | 3 |

| Длительное сдавление спинного мозга, сопровождающееся признаками неврологического дефицита (нарушением чувствительности) | + 1 |

Выбор тактики лечения зависит от суммы набранных баллов:

- меньше 4 баллов — консервативная терапия (ношение жёсткого воротника, использование halo-аппарата и др.);

- больше 4 баллов — оперативное лечение (устранение компрессии и стабилизация повреждённых структур);

- 4 балла — консервативная или оперативная тактика (на усмотрение хирурга).

В случае стабильного, неосложнённого перелома возможно проведение консервативного лечения в виде симптоматической терапии, соблюдения строгого постельного режима, ограничения осевой нагрузки на позвоночник, ношения жёсткого поясничного корсета или halo-аппарата. Однако продолжительная иммобилизация и постельный режим будут доставлять больному серьёзные неудобства и сопровождаются опасностью образования тромбов, пролежней, застойной пневмонии и др. Поэтому на сегодняшний день лучше отдать предпочтение малоинвазивной хирургической технике. Её объём и сроки зависят от типа и объёма повреждения [3].

Задачи хирургического лечения:

- своевременно устранить компрессию спинного мозга и питающих его сосудов;

- восстановить нормальную ось позвоночника;

- зафиксировать повреждённый позвоночно-двигательный сегмент для быстрой активизации больного.

Если сломана задняя опорная колонна позвоночника, то выполнить эти задачи можно из заднего доступа. Если в результате перелома позвонков повредилась передняя опорная колонна, то для лечения потребуется доступ через грудную клетку.

Показания к экстренному хирургическому лечению:

- наличие признаков неврологического дефицита после травмы;

- компрессия спинного мозга с сужением позвоночного канала;

- компрессия корешков спинного мозга, сопровождаемая онемением, слабостью и болью в руках и ногах по типу межрёберной невралгии;

- нестабильность позвоночно-двигательных сегментов.

Выделяют три основных вида хирургического вмешательства:

- малоинвазивная стабилизация;

- вертебропластика;

- протезирование.

Вертебропластика предполагает укрепление повреждённого позвонка специальным костным цементом. Он вводится в тело позвонка через иглу под рентген-контролем. Спустя 6-11 минут цемент застывает, укрепляя тело позвонка.

Показания к цементированию:

- переломы тел позвонков с их разрушением и кифотической деформацией;

- опухоли или гемангиома подвоночника;

- компрессионные переломы позвонков при остеопорозе.

В случае опухоли и гемангиомы позвоночника вертебропластика не только устраняет возникший компрессионный синдром, но и снижает болевой синдром.

Малоинвазивную стабилизацию можно выполнить с помощью различных конструкций: пластин, транспедикулярных винтов, протезов тел позвонков и др. Для фиксации шейного отдела позвоночника используются межтеловые имплантаты и пластины, для грудного и пояснично-крестцового отделов — различные системы транспедикулярной фиксации, которые можно дополнять межтеловыми трансплантатами и имплантами (кейджами). Данные приспособления стабилизируют позвоночно-двигательные сегменты сразу после операции. Они имплантируются в тело человека на всю жизнь: после сращения перелома система фиксации не доставляет никаких неудобств и не требует удаления.

Показания к малоинвазивной стабилизации:

- травма грудного, шейного и поясничного отделов позвоночника;

- кифотическая деформация позвоночника или отдельных позвоночно-двигательных сегментов.

Преимущества:

- операция проводится без разреза (через проколы в позвонки устанавливаются винты и и скрепляются стержнем);

- незначительная травма мышц;

- минимальная кровопотеря;

- уменьшение послеоперационной боли;

- ранняя активизация — уже на следующий день после операции пациент может встать на ноги и начинать двигательную реабилитацию;

- возможность коррекции кифоза;

- восстановление нормальной подвижности в сегменте после сращения перелома.

При протезировании тело позвонка замещают фрагментом кости из ребра пациента или специальными протезами. При этом установленные протез дополнительно фиксируются пластиной.

Прогноз. Профилактика

Чем раньше будет выполнено оперативное лечение, тем скорее улучшится качество жизни пациента и во время реабилитации, и после его завершения. Если травма была неосложнённой, то больной встаёт на ноги и начинает ходить сразу после фиксации позвоночника или вертебропластики.

Существенных ограничений по завершении хирургического лечения нет. Больной может сидеть и выполнять обычные бытовые нагрузки. Повторные операции по удалению установленных конструкций не требуются.

Профилактика переломов позвоночника в первую очередь основана на предупреждении возникновения травм, цементировании растущих гемангиом позвоночника, своевременном и системном лечении остеопороза [11][12]. Существенно снизить риски компрессионного перелома могут регулярные занятия спортом, тренировки глубоких мышц спины и формирование естественного корсета позвоночника.

Источник