Для больных после перелома шейных позвонков

Костный позвоночный отдел организма выполняет важную функцию, обеспечивая телу возможность нормально двигаться. Травмы этого участка встречаются довольно часто. В том случае, если в организме диагностируется надломы в одном или сразу нескольких позвонках, которые находятся в области шеи, говорят о переломе шейного отдела позвоночника. Реабилитация в этом случае – довольно длительный и сложный процесс.

Травма такого рода может локализоваться в любом возрасте, вне зависимости от того, мужчина вы или женщина. Все группы людей одинаково подвержены такого рода повреждениям.

Виды переломов

На сегодняшний день не выведено общепринятой классификации травмы, однако для удобства врачи выделяют следующие типы повреждения, в зависимости от его характера, наличия осложнений и места локализации.

| Шейные позвонки дробятся на осколки, которые необходимо соединять воедино |

| Возникает в результате одновременного сгибания и сжатия позвонка. При такого рода травме происходит компрессия костного участка |

| Зачастую травма является изолированной, то есть, локализована в пределах одной кости |

| Помимо надлома костного участка, наблюдается его вывихивание. В таких случаях реабилитация после перелома шейного участка позвоночника предполагает вправление поврежденной области |

| При такого рода травмах могут возникнуть сопутствующие осложнения, такие как жировая эмболия или кровотечение |

| Характеризуются повреждением шейных позвонков без локализации сопутствующих осложнений |

| Локализуется в первом позвонке |

| Повреждается второй позвонок |

| Повреждения локализуются сразу в нескольких костных участках, при этом, диагностируется разрыв связок, расположенных под вторым позвонком шейного участка |

| Ломаются участки последних позвоночных шейных тел |

Причины и симптомы локализации

Разрушение позвонка, реабилитация которого показана в кратчайшие сроки после локализации травмы, может возникнуть в ряде серьезных случаев. Зачастую, повреждения появляются после серьезных дорожно-транспортных происшествий, падений с большой высоты, при нырянии в воду, а также, в случае ударов тяжелыми предметами. Нередки случаи и у профессиональных спортсменов, на шейный отдел позвоночника которых регулярно оказывается серьезное внешнее воздействие.

Чтобы диагностировать наличие перелома сразу после локализации травмы, необходимо обратить внимание на ряд симптомов. Они могут присутствовать как в совокупности, так и по отдельности.

- Травмированный человек не в состоянии пошевелить верхними конечностями. Они могут дрожать или болтаться плетьми вдоль тела.

- Кожа в поврежденной области становится менее чувствительной. Так, больной может чувствовать частичное или полное онемение в зоне шеи.

- В поврежденной зоне ощущаются сильные и резкие боли.

- Шейные мышцы могут быть напряжены до предела. Расслабить их становится невозможно.

- У травмированного человека начинает болеть и кружиться голова. Возможны кратковременные или длительные потери сознания.

- Шейный отдел позвоночника престает шевелиться. Больной не в состоянии повернуть голову в сторону.

Реабилитация после травмы

Выявив несколько упомянутых симптомов, следует незамедлительно обратиться за помощью к врачу, предварительно зафиксировав и обездвижив позвоночник пострадавшего и, в частности, его шейный отдел. При локализации острых болей, желательно дать больному обезболивающее лекарство.

Реабилитация после травмы позвоночника – процесс, который необходимо начинать незамедлительно. Прежде, чем назначить соответствующее лечение, врач должен провести подробную диагностику состояния больного. Зачастую, осмотр проводят сразу несколько специалистов: травматолог, невропатолог и терапевт. После осмотра, назначается рентгенография, МРТ и КТ, в рамках которых получится детально определить область повреждения. В случае локализации перелома первого и второго шейного позвонков, может быть назначена дополнительная спондилорентгенография.

Выделяют консервативное и оперативное лечение упомянутой области. В рамках консервативной реабилитации, назначается медикаментозное лечение, которое предполагает прием обезболивающих препаратов. Чаще всего они назначаются в форме инъекций.

В зависимости от сложности травмы, реабилитация позвоночника предполагает вправление или вытягивание костного участка для того, чтобы вернуть травмированные позвонки в нормальное положение.

Для вытяжения позвоночника может быть использован метод петли Глиссона, при котором процесс происходит под воздействием веса пациента. Методика применяется на протяжении 2-4 недель, а после нормализации состояния больной должен какое-то время носить на шее воротник из гипса.

Поздняя реабилитация предполагает применение метода физиотерапии, а именно – электрофореза с использованием солей кальция, а также амплипульстерапии. Оба метода являются действенными и направлены на восстановление костной и мышечной тканей.

В том случае, если консервативное лечение не приносит должных результатов, в травмированном шейном отделе присутствуют костные осколки или имеют место другие осложнения, пациенту назначается операция.

Хотите получить такое же лечение, спросите нас, как?

Источник

Перелом шейного отдела позвоночника – нарушение целостности одного или нескольких шейных позвонков в результате травматического воздействия. Возникает вследствие удара, падения на голову, резкого сгибания или разгибания шеи. Проявляется болями в шее, ограничением движений и спастическим напряжением мышц. Часто выявляется неврологическая симптоматика различной степени выраженности. Диагноз выставляют на основании данных рентгенографии, при необходимости дополнительно назначают КТ и МРТ. Лечение чаще консервативное, при повреждении спинного мозга требуется операция.

Общие сведения

Переломы шейных позвонков составляют около 30% от общего количества переломов позвоночника. При этом в 40-60% случаев наблюдается повреждение спинного мозга той или иной степени тяжести. Около 30% пациентов с такими переломами гибнут на месте вследствие шока, а также тяжелых нарушений дыхания и сердечной деятельности, обусловленных повреждением нервных структур. Основная часть пациентов с переломами шейного отдела позвоночника – активные люди молодого и среднего возраста.

Причиной травмы обычно становится падение на голову с высоты, ныряние в воду в недостаточно глубоких местах, резкое сгибание (реже – разгибание) шеи при внезапном торможении транспорта или удар головой о крышу автомобиля при движении по плохой дороге. Чаще всего выявляются компрессионные переломы IV, V и VI позвонков, однако наиболее тяжелые последствия возникают при переломах I и II позвонков. Лечение переломов шейного отдела позвоночника осуществляют травматологи.

Перелом шейного отдела позвоночника

Перелом атланта

I шейный позвонок (атлант) имеет вид кольца и является своеобразным «основанием», на котором держится голова. Своими вогнутыми поверхностями он сочленяется с выпуклыми мыщелками затылочной кости, образуя сустав с тонкими хрящевыми поверхностями, капсулой и связками. Между затылочной костью и I шейным позвонком нет толстой хрящевой прокладки (межпозвонкового диска), поэтому при ударе головой травмирующая сила передается на атлант без амортизации.

Мыщелки затылочной кости вдавливаются в кольцо атланта, при этом, в зависимости от выраженности и оси приложения травмирующей силы может возникать несколько видов переломов. Перелом передней дуги – изолированное повреждение переднего полукольца, может сопровождаться более или менее выраженным смещением отломков. Перелом задней дуги – изолированное повреждение заднего полукольца, обычно устойчивое, без существенного смещения и сдавления нервов. Переломы боковых масс – нарушение целостности центральных отделов кольца, сопровождающееся снижением высоты позвонка.

Самым тяжелым повреждением атланта является «лопающийся» перелом или перелом Джефферсона, при котором целостность кольца атланта нарушается сразу в четырех точках. Существуют также варианты «лопающегося» перелома, при котором происходит взрывное повреждение либо передней, либо задней дуги атланта или параллельные переломы задней и передней дуг. Травма атланта может быть изолированной или сочетаться с повреждением II шейного позвонка и других позвоночных сегментов.

Пациента беспокоит чувство нестабильности шеи, боли в шее, темени и затылке, возможна потеря чувствительности в теменной и затылочной области. Больной придерживает голову руками. При повреждении или сдавлении нервных структур выявляется неврологическая симптоматика. Рентгенография I шейного позвонка в специальной проекции (через рот) позволяет подтвердить нарушение целостности атланта и оценить степень смещения дуг. При необходимости дополнительно назначают КТ. Больных с подозрением на повреждение спинного или продолговатого мозга осматривает нейрохирург или невролог.

Перелом аксиса

II шейный позвонок (аксис) также имеет форму кольца. В передних отделах этого кольца находится массивный костный вырост, называемый зубом. Зуб соединяется с задней поверхностью атланта, образуя сустав Крювелье. Кроме того, атлант и аксис сочленяются между собой при помощи широких и плоских симметрично расположенных суставных поверхностей. Из-за особенностей строения верхних отделов позвоночника при травмах обычно страдает зубовидный отросток. Могут выявляться переломы зуба трех типов. Первый тип – отрывное повреждение верхушки зуба, редко встречающийся стабильный перелом. Второй тип – повреждение узкой части зуба, нестабильный перелом, наблюдается более чем в 50% случаев. Третий тип – повреждение основания зуба, в 20% случаев сопровождается неврологическими нарушениями.

С учетом степени смещения атланта и выраженности симптоматики выделяют три степени перелома зубовидного отростка. При первой степени смещение отсутствует, больной предъявляет жалобы на неприятные ощущения в области шеи и незначительные боли при движениях головы. При второй степени атлант и отломок зуба смещаются кпереди, а задняя часть I позвонка сдавливает спинной мозг. Возможна потеря сознания во время травмы или через некоторое время после нее, выявляется неврологическая симптоматика – от незначительных нарушений чувствительности до парезов и параличей. При третьей степени из-за значительного смещения обычно возникают тяжелые повреждения нервных структур, несовместимые с жизнью.

Следует учитывать, что ложное благополучие при переломах первой степени может провоцировать недооценку тяжести повреждения (как врачом, так и самим пациентом). Больной свободно передвигается, поворачивает голову, трясет головой и т. д. При таких движениях иногда возникает резкое смещение атланта и внезапная компрессия спинного мозга, сопровождающаяся острой компрессионной миелопатией и резким ухудшением состояния пациента. С учетом этого обстоятельства все переломы аксиса следует рассматривать как потенциально опасные повреждения.

Для подтверждения диагноза выполняют рентгенографию в двух проекциях: боковую и через рот. При неопределенных результатах возможно проведение функциональных снимков (с максимальной осторожностью и в присутствии врача), однако более безопасным и информативным методом исследования является аксиальная КТ с фронтальной и сагиттальной реконструкцией. При неврологических нарушениях назначают консультацию невропатолога или нейрохирурга.

КТ шейного отдела позвоночника. Поперечный перелом С2 без смещения отломков.

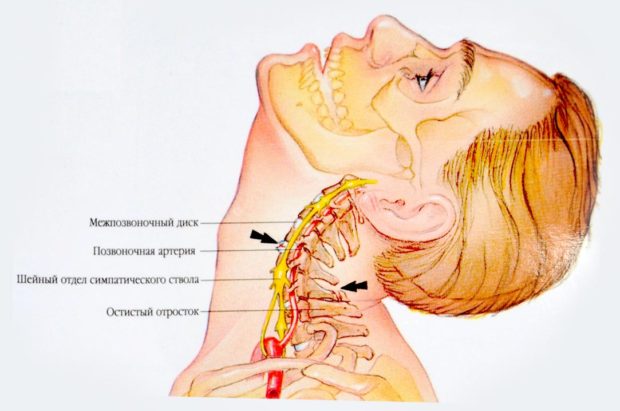

Переломы нижних шейных позвонков

Компрессионные и раздробленные переломы шейного отдела позвоночника в большинстве случаев возникают при форсированном сгибании шеи (сгибательные переломы). Реже встречаются повреждения вследствие резкого разгибания шеи (разгибательные переломы). Пациенты жалуются на боли в шейном отделе позвоночника. Движения ограничены. Определяется спастическое сокращение и напряжение мышц шеи. Пальпация остистого отростка сломанного позвонка болезненна.

В отдельных случаях (при разрыве связок между остистыми отростками) выявляется искривление линии остистых отростков в виде штыка или молнии. Данный признак свидетельствует о нестабильности перелома. Компрессионные переломы обычно не сопровождаются повреждением спинного мозга, при этом может наблюдаться нерезко выраженная неврологическая симптоматика, обусловленная отеком пораженной области. При повреждении спинного мозга (чаще возникает при раздробленных переломах и переломовывихах) неврологические нарушения выражены более ярко, в тяжелых случаях выявляется тетраплегия, нарушение акта дефекации и мочеиспускания.

Особенно тяжелыми повреждениями являются переломовывихи шейных позвонков, которые также обычно возникают вследствие резкого сгибания головы. При переломовывихах часто обнаруживаются одновременные повреждения нескольких позвонков, переломы дужек, остистых и суставных отростков, чаще возникают полные параличи и потеря чувствительности. Возможен летальный исход сразу после повреждения, через несколько часов или несколько суток. В последнем случае причиной смерти становятся нарушения дыхания, отек легких и другие осложнения.

Решающее значение при постановке диагноза имеет рентгенография шейного отдела позвоночника. Особенно информативен боковой снимок, на котором может выявляться компрессия (снижение высоты передних отделов позвонка) и увеличение промежутка между остистыми отростками сломанного и вышележащего позвонков. В сомнительных случаях назначают КТ позвоночника в шейном отделе, для оценки состояния мягкотканных структур используют МРТ позвоночника. При наличии неврологических нарушений показана консультация нейрохирурга или невропатолога.

Лечение

В большинстве случаев при переломах шейных позвонков показано консервативное лечение. Пациентов госпитализируют в травматологическое отделение. При неосложненных переломах без смещения проводят иммобилизацию с использованием воротника по типу Шанца, гипсового корсета или жесткого воротника сроком до 4 месяцев. При наличии смещении и опасности повреждения спинного мозга применяют вытяжение петлей Глиссона в сочетании с корректирующими подушками или валиками.

При сгибательных переломах подушку под голову не кладут, под плечи подкладывают валик. При разгибательных повреждениях используют две подушки, подложенные под голову пациента, после устранения компрессии подушки убирают. Через 15-30 суток вытяжение снимают и накладывают жесткий воротник или гипсовый полукорсет сроком на 3-4 месяца. Больным назначают обезболивающие, физиотерапевтические процедуры и лечебную гимнастику.

Хирургические вмешательства проводят при нестабильных переломах и переломовывихах шейных позвонков (особенно в сочетании со сдавлением или повреждением спинного мозга), оскольчатых компрессионных переломах, а также при неэффективности консервативного лечения. Для фиксации позвонков применяют ламинарные контракторы, трансартикулярные фиксаторы или пластины. В послеоперационном периоде назначают антибиотики, анальгетики, ЛФК, массаж и физиопроцедуры, в последующем проводят реабилитационные мероприятия.

Источник

После получения травмы позвоночника необходимо провести комплекс мероприятий, главная цель которых – восстановление функций организма. Методику лечения подбирает врач после оценки повреждения. Важный этап диагностики – выявление степени поражения спинного мозга.

Согласно статистическим данным, травмы позвоночника возникают в 12 % случаев всего травматизма. У людей средних лет встречается с одинаковой вероятностью, как у женщин, так и у мужчин. У детей травмы позвоночника, как правило, сосредоточены в области шейных отделов.

Какая нужна реабилитация после травмы поясничных позвонков

Травмы позвоночника чаще всего возникают по следующим причинам:

- падение с высоты и приземление на ноги;

- обрушивание зданий, перекрытий;

- автокатастрофы, авиакатастрофы.

Травмы позвоночника делятся на открытые и закрытые. Открытые, когда травма колющего и режущего характера. При закрытых повреждений кожных покровов не наблюдается.

После возникновения травмы начинается лечение, длительность которого напрямую зависит от степени поражения.

Следующий этап – реабилитация, которая способствует полному выздоровлению и восстановлению двигательной активности.

Период длится от одного до двух месяцев и зависит не только от проводимых мероприятий, а и от желания самого пациента.

Реабилитация включает:

- физиопроцедуры;

- лечебно-физкультурный комплекс (ЛФК).

Физиопроцедуры включают:

- Массажные процедуры – способствуют расслаблению и поддержанию мышечного тонуса.

- Электрофорез позволяет ускорить процесс образования костной мозоли.

- Терапия ультразвуком дает возможность ускорить восстановительные процессы, а также снять спазм.

- Аппликации с использованием парафина и озокерита оказывают благоприятное влияние на пораженную область и обладают согревающим эффектом.

- УФО – не допускают присоединения вторичной инфекции.

Необходимые методы физиопроцедуры подбирает лечащий врач.

ЛФК назначается после завершения острой стадии заболевания и нормализации состояния. Первую неделю упражнения проводятся в лежачем положении. Выполняются самые простые двигательные действия с применением элементов дыхательной гимнастики.

Спустя две недели разрешены повороты туловища, перевороты на живот.

Через три недели пациент уже в состоянии выполнять полный комплекс ЛФК. Упражнения направлены на работу конечностей, мышц спины, брюшного пресса. Они позволяют улучшить деятельность ЖКТ, дыхательных органов. Запрещено самолечение, комплекс упражнений подбирает исключительно лечащий врач.

Восстановление организма необходимо проводить как во время консервативной терапии, так и после хирургического вмешательства.

Скорость восстановления зависит от желания и стараний самого пациента.

Одним из составляющих лечебного и реабилитационного периода является симптоматическая терапия с использованием лекарственных препаратов.

Отлично себя зарекомендовали:

- нестероидные противовоспалительные средства;

- анальгетики;

- миорелаксанты;

- глюкокортикостероиды.

В реабилитационный период препараты применяются в виде мазей, кремов, гелей.

Важный этап – лечебная гимнастика, которая должна применяться регулярно, с увеличением кратности и продолжительности занятий.

Особенности проведения лечебной гимнастики:

- Упражнения начинаются с дыхательной гимнастики.

- На первом этапе достаточно выполнять упражнения 20 минут. В дальнейшем этот период увеличивается.

- Благотворное влияние на организм оказывают занятия в бассейне, при этом разгружаются позвонки и тренируется спина.

- На завершительном этапе терапии можно осуществлять длительные пешие прогулки, а также лыжные походы.

Особая роль отводится массажной терапии. Проводиться она должна опытным специалистом.

Систематическое выполнение терапии позволяет добиться следующих эффектов:

- расслабление спинных мышц;

- уменьшение отечности и воспалительного процесса;

- снижение болезненных ощущений;

- увеличение кровоснабжения тканей и улучшение обменных процессов.

В качестве дополнительных процедур подходит грязелечение, парафиновые аппликации. После прохождения реабилитационного комплекса мероприятий больному рекомендуется санаторное лечение.

Реабилитация после травмы позвоночника может проводиться в домашних условиях после предварительного согласования с врачом.

Как провести необходимую реабилитацию после перелома шейного позвонка

Перелом шейного отдела позвоночника – достаточно опасное явление. Если повреждение сосредоточенно выше пятого позвонка, то возрастает риск летального исхода. Часто возникает присоединение неврологических проблем из-за сдавливания спинного мозга.

Реабилитация после травмы шейного отдела позвоночника зависит от сложности перелома и направлена на лечение следующих задач:

- укрепление шейных мышц;

- снижение риска развития атрофии;

- обеспечение необходимого кровообращения и питания тканей;

- ускорение процесса восстановления поврежденных тканей.

Реабилитация направлена на нормализацию работы сердечно-сосудистой и дыхательной системы, а также ЖКТ, что очень необходимо при длительном постельном режиме.

Первый этап лечения – вытяжение. На третий день уже можно успешно применять ЛФК для предотвращения возникновения осложнений. Первые упражнения для дистальных отделов конечностей дополняются дыхательной гимнастикой.

Движения ног должны быть легкими и не приносящими дискомфорта.

Спустя месяц после вытяжения его заменяют специальным корсетом из пластика или гипса. В данный период объем занятий увеличивается и расширяется двигательный режим. Больной уже может свободно сидеть на кровати, ноги спустив на скамейку, а также пробовать передвигаться по палате.

В данный период ЛФК направлена на улучшение кровообращения, что ведет за собой нормализацию регенерации, предупреждение атрофии шейных мышц, формирование правильной осанки и навыков ходьбы.

Укрепить мышцы шеи можно в процессе выполнения изометрических напряжений, продолжительностью в несколько секунд.

Процедура выполняется 3 раза в день по 20 минут.

Через 2-3 месяца повязку снимают, и ЛФК направлена на укрепление мышц и восстановление двигательной активности в шейном отделе позвоночника.

Дальнейшая реабилитация включает упражнения, которые направлены на увеличение мобильности позвоночника. Положительный эффект можно получить от упражнений на координацию и равновесие.

В данный период стоит выполнять восстановительную гимнастику в бассейне, гончарных и слесарных мастерских.

Выводы

Реабилитация важна в процессе восстановления утраченных функций. Она помогает вернуть способность к движению, полноценный образ и качество жизни, избавит от осложнений перелома.

При тщательном и терпеливом выполнении индивидуальной программы можно быстро восстановить первичные навыки самообслуживания и стать независимым от помощи медицинского персонала и родных.

Наверх ↑

Источник