Дифференцировать вывих с переломом плеча

Переломы ключицы

Переломы ключицы встречаются довольно часто и составляют от 2,5 до 16% всех переломов, особенно в детском и подростковом возрасте. У мужчин эти повреждения бывают в два раза чаще, чем у женщин.

Механизм травмы может быть непрямым при падении на кисть, локоть или плечо, реже – при прямом ударе по ключице. У детей чаще всего бывают поднадкостничные поперечные переломы без смещения отломков или с угловым смещением.

Механизм травмы может быть непрямым при падении на кисть, локоть или плечо, реже – при прямом ударе по ключице. У детей чаще всего бывают поднадкостничные поперечные переломы без смещения отломков или с угловым смещением.

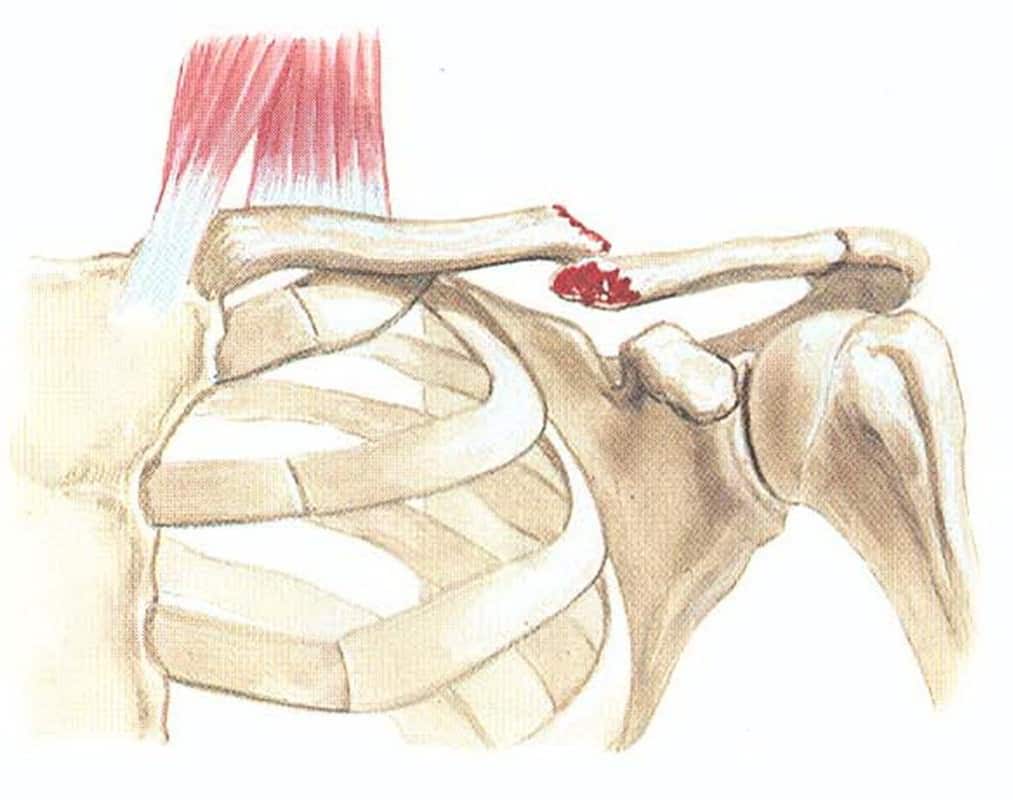

Анатомические особенности ключицы (S-образная ее форма) обусловливают наиболее частую локализацию перелома в наружной трети, реже – средней трети и еще реже – внутренней трети. При переломах ключицы с угловым смещением вершина угла обращена кпереди и кверху. При полных переломах центральный отломок смещается кверху и кзади вследствие тяги грудино-ключично-сосцевидной мышцы, а периферический – книзу под влиянием тяжести конечности и сокращения грудных мышц. Сокращение подключичной мышцы приводит к смещению фрагментов по длине (рис. 19).

Диагноз перелома ключицы не вызывает трудностей. Характерны жалобына боли в месте перелома, ограничение активных и пассивных движений. При осмотре определяется вынужденное положение поврежденной конечности: больной поддерживает больную руку за предплечье, голова наклонена в сторону переломанной ключицы, надплечье укорочено. Выявляется припухлость и сглаженность надключичной ямки. При пальпации места повреждения боль усиливается, выявляются нарушение оси ключицы, патологическая подвижность и крепитация в месте перелома. Обследование больного заканчивается исследованием сосудов и нервов поврежденной конечности, так как подключичная артерия проходит под средней третью ключицы, место наиболее частой локализации перелома, а при типичном смещении центрального отломка книзу возможно ее повреждение. Если перелом ключицы открытый, то диагноз сопутствующего повреждения подключичной артерии довольно прост при наличии наружного артериального кровотечения. При закрытых же переломах без наружного кровотечения для установления возможного повреждения артерии необходимо исследовать периферический пульс на лучевой артерии и выявить клинические признаки артериальной ишемии периферического сегмента и всей верхней конечности. Диагноз уточняется рентгенологически.

Основным методом лечения переломов ключицы является фиксационный.

При поднадкостничных переломах без смещения отломков, с угловым смещением и при полных переломах у новорожденных и у детей первых месяцев жизни рука фиксируется либо мягкой бинтовой повязкой, либо ограничиваются тугим пеленанием ручек в течение 7 – 10 дней. При наличии углового смещения у детей старшего возраста и у взрослых необходима одномоментная репозиция. Она производится под местным обезболиванием в положении больного сидя. Пользуясь и зная основной принцип вправления переломов любой локализации «подведение периферического отломка под центральный», не трудно представить, что для вправления перелома ключицы необходимо развести и приподнять надплечья. Фиксацию осуществляют 8-образной повязкой Шерашенидзе или кольцами Дельбе. Для удержания надплечья после вправления перелома ключицы предложено много различных повязок, но ни одна из них не создает надежной фиксации. Поэтому при таком методе лечения весьма часто возникает вторичное смещения отломков, что и является показанием к оперативному вмешательству. Открытая репозиция отломков и металлоостеосинтез, кроме этого, показаны при интерпозиции мягких тканей в зоне перелома, открытых переломах, при повреждении подключичных сосудов и нервов. При оскольчатых переломах средней трети ключицы, когда один из осколков стоит перпендикулярно оси ключицы и один край его направлен в область первого ребра, показано оперативное вправление перелома, так как при закрытой репозиции может произойти перфорация подключичной артерии. Больным с такими переломами поврежденную конечность фиксируют повязкой Дезо без предварительного вправления отломков и готовят к плановой операции.

Средние сроки консолидации перелома зависят от возраста больного. Так у новорожденных сращение перелома происходит в течение 10-15 дней, а у лиц работоспособного возраста этот срок составляет 2 – 2,5 месяца. К этому же времени восстанавливается и их работоспособность.

Вывих акромиального конца ключицы

Подвывихи и вывихи в акромиально-ключичном сочленении не являются редкостью. Возникновение их обусловлено либо воздействием непрямой силы при падении на руку, либо при прямом ударе сверху по акромиальному отростку лопатки. По тяжести это повреждение делят на три степени.

При повреждении I степени обычно происходит неполный разрыв акромиально-ключичной связки. Больной жалуется на боль в суставе, небольшую припухлость в месте повреждения. На рентгенограммах патологических изменений в суставе не выявляется.

Повреждение II степени – подвывих в акромиально-ключичном сочленении, который всегда сочетается с разрывом акромиально-ключичной связки и неполным смещением дистального конца ключицы кверху. При этом клювовидно-ключичная связка остается неповрежденной. Ступенеобразная деформация надплечья не выражена. Осторожная пальпация выявляет болезненность и умеренную припухлость. На стандартных рентгенограммах плеча в переднезадней проекции выявить патологию сложно, так как тяжело решить вопрос: выстояние верхнего края акромиального конца ключицы соответствует норме или обусловлено смещением. В этих случаях необходимо определить возможное смещение ключицы по нижнему ее краю: если нижний край суставной поверхности ключицы точно совпадает с нижним краем суставной поверхности акромиального отростка лопатки, то подвывиха нет. И наоборот. Смещение ключицы более чем на половину своего диаметра указывает на повреждение III степени.

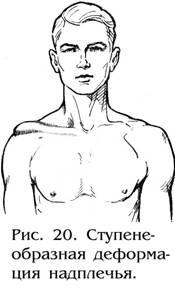

Повреждение III степени сопровождается полным вывихом в акромиально-ключичном сочленении со смещением ключицы вверх и разрывом как акромиально-ключичной, так и клювовидно-ключичной связок. Клинически это проявляется ступенеобразной деформацией надплечья (рис. 20), обусловленной смещением акромиального конца ключицы кверху и симптомом «клавиши»: при надавливании на ключицу она становится на «свое место», как только убирают палец – ключица снова смещается кверху.

Повреждение III степени сопровождается полным вывихом в акромиально-ключичном сочленении со смещением ключицы вверх и разрывом как акромиально-ключичной, так и клювовидно-ключичной связок. Клинически это проявляется ступенеобразной деформацией надплечья (рис. 20), обусловленной смещением акромиального конца ключицы кверху и симптомом «клавиши»: при надавливании на ключицу она становится на «свое место», как только убирают палец – ключица снова смещается кверху.

Диагноз подтверждается рентгенографическим исследованием.

Лечение повреждений акромиально-ключичного сочленения I и II степени проводят иммобилизацией конечности косыночной повязкой сроком от 10 дней до 3 недель.

Основным методом лечения повреждений III степени является оперативный – пластическое восстановление поврежденной ключично-клювовидной связки и шов поврежденной ключично-акромиальной с последующей иммобилизацией повязкой Дезо в течение 4 – 6 недель.

Вывихи плеча

Вывихи плеча довольно частая травма и составляет от 40 до 60 всех вывихов. Частота из возникновения обусловлена анатомо-физиологическими особенностями плечевого сустава: несоответствием суставных поверхностей (1:4), большим объемом движений в суставе в различных плоскостях, относительно большой капсулой сустава, недостаточно прочным укрепление переднего отдела сустава мышцами и т.д.

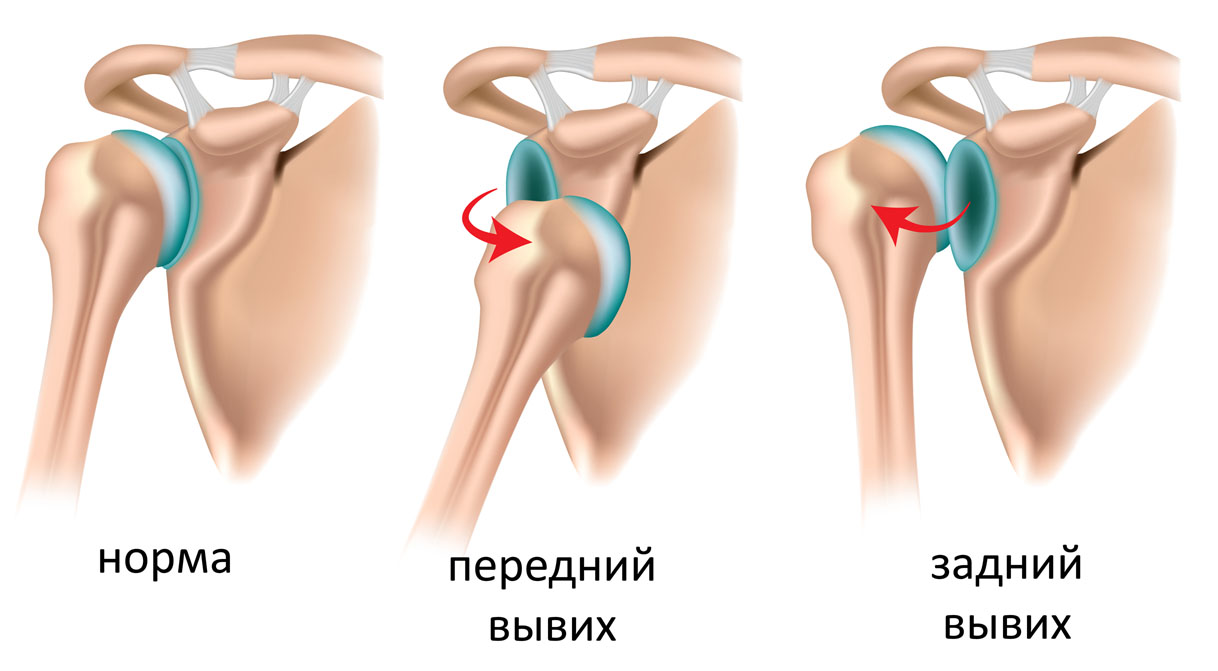

Травматические вывихи плеча возникают чаще всего при падении на отведенную разогнутую руку. В зависимости от направления смещения головки плеча различают передние (75%), задние (23%) и подмышечные (2%) вывихи.

Вывихи плеча всегда сопровождаются разрывами капсулы сустава, иногда с отрывами большого бугорка плеча или повреждениями вращательной манжеты плеча.

Передний вывих плеча – одно из самых распространенных повреждений. Приблизительно 70% всех передних вывихов плеча происходит у лиц в возрасте до 30 лет.

Механизм возникновения этого повреждения чаще всего непрямой. Вывих происходит при падении на плечо, находящееся в наружной ротации. При этом разрывается капсула сустава в переднем отделе, и головка плеча покидает свое привычное место. У пожилых и стариков вывих нередко сопровождается отрывом большого бугорка плеча.

Механизм возникновения этого повреждения чаще всего непрямой. Вывих происходит при падении на плечо, находящееся в наружной ротации. При этом разрывается капсула сустава в переднем отделе, и головка плеча покидает свое привычное место. У пожилых и стариков вывих нередко сопровождается отрывом большого бугорка плеча.

Некоторые ортопеды считают, что существуют три типа передних вывихов: подключичный, подклювовидный и подмышечный (рис. 21). Возникновение подмышечных вывихов обычно связано с довольно большим отведением руки в плечевом суставе во время травмы.

Клиника. Поврежденная рука больного находится в положении отведения и поддерживается за предплечье здоровой рукой. Голова при этом наклонена в поврежденную сторону. При осмотре места повреждения выявляется выстояние акромиального отростка лопатки и потеря нормального округлого контура плеча из-за отсутствия головки плеча на своем обычном месте. Образуется западение дельтовидной мышцы. Пострадавший позволяет сделать некоторое отведение и наружную ротацию руки, но сопротивляется любой попытке внутренней ротации и приведения. Всегда выявляется симптом пружинящего сопротивления: при насильственном приведении плеча, оно занимает это положении, но как только врач убирает свою руку – плечо возвращается в свое прежнее вынужденное положение. Данный симптом является самым характерным для вывиха плеча и имеет большое значение при проведении дифференциального диагноза с переломами его проксимальной части.

Сопутствующий перелом (отрыв) большого бугорка (рис. 22) встречается значительно чаще у лиц старше 45 лет. Перед репозицией в обязательном порядке делают снимки в передней, задней и аксиллярной проекциях (см. рис.)

Соседние файлы в предмете Травматология и ортопедия

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

14.06.201429.28 Mб134Травматология и ортопедия. Том 1. Корнилов Н.В..djvu

- #

- #

Источник

6 декабря 2019

В медицинский центр травматологии «Диагностика» часто обращаются пациенты с переломами и вывихами различной степени тяжести.

Рассмотрим специфические признаки наиболее частых травматических повреждений костей и суставов пояса верхних конечностей и верхних конечностей.

Полный вывих акромиального конца ключицы

Сопровождается разрывом связок акромиально-ключичного сочленения и ключично-клювовидной связки. Распознается по отхождению вывихнутого конца кверху и кзади. При этом происходит ступенеобразное выпячивание наружного конца (симптом «клавиши: во время надавливания на выступающий конец он опускается и вновь поднимается после прекращения надавливания»).

Перелом ключицы

Возникает вследствие прямого удара, при падении на вытянутую руку, локоть, наружную поверхность плеча. При значительных смещениях фрагментов имеется опасность повреждения сосудисто-нервного пучка, купола плевры. Неправильно сросшийся перелом впоследствии приводит к ограничению функции плечевого сустава, вовлечению в костную мозоль сосудисто-нервных образований или их сдавливанию. Распознают перелом по укорочению и опусканию надплечья, по опусканию периферического отломка под действием веса конечности вниз и отхождению центрального отломка кверху и кзади под влиянием грудино-ключично-сосцевидной мышцы.

Переломы клювовидного отростка лопатки

Для них характерно усиление болей при сгибании предплечья, поскольку напрягается короткая головка бицепса, местом прикрепления сухожилия которой является вышеуказанный отросток.

Перелом суставного отростка лопатки

Такой вид сопровождается гемартрозом плечевого сустава.

Переломы шейки лопатки

В данном случае под влиянием веса конечности смещаются книзу и кпереди. При этом пассивные движения в суставе возможны, в отличие от вывиха.

Вывих плеча

Он составляет до 60% всех травматических вывихов в травматологии. В функциональном отношении плечевой сустав самый совершенный, однако, ввиду малой площади соприкосновения суставных поверхностей и меньшего радиуса кривизны головки в сравнении с радиусом кривизны суставного отростка лопатки, часто подвергается травме. Капсула сустава тонка и слабо натянута. В большинстве случаев вывих происходит в результате непрямого приложения силы на руку при падении на вытянутую, поднятую и отведенную руку. Типичное положение плеча: при подкрыльцовом вывихе рука отведена (пострадавший удерживает ее здоровой рукой, наклонившись в больную сторону); при подклювовидном и подключичном отведение плеча незначительное; при заднем – плечо согнуто, отведено и ротировано кнаружи. Отчетливо выявляется асимметрия плечевых суставов. При пальпации головка не обнаруживается на обычном месте, здесь выявляется западение, особенно отчетливое при поднятии плеча. Часто головка располагается ниже уровня клювовидного отростка или в подмышечной впадине, в переднем отделе. Движения в суставе невозможны из-за болей и характерного пружинящего сопротивления, обусловленного рефлекторно сократившимися мышцами. Смещенная головка может повредить или сдавить нервный ствол, сплетение, сосуды. Пульс на лучевой артерии может быть ослаблен. Может страдать чувствительность участков кожи над дельтовидной мышцей ввиду частого повреждения подмышечного нерва.

Диафизарный перелом плеча

Наиболее часто встречаемый вариант перелома плеча. Смещение фрагментов на уровне средней трети плеча приводит к повреждению лучевого нерва. При этом кисть свисает, активное разгибание кисти и проксимальных фаланг невозможно, снижается чувствительность в этих зонах. Следует проверить пульс на лучевой артерии для исключения повреждения магистрального сосуда.

Перелом диафизов обеих костей предплечья

Наиболее частый перелом костей предплечья. Он возникает от непрямого насилия – падения на кисть. При этом лучевая кость повреждается на уровне нижней трети, а лучевая – на уровне средней трети. Распознают перелом по болезненной осевой нагрузке, укорочению предплечья, локальной болезненности и патологической подвижности.

Переломы лучевой кости в типичном месте

Составляют до 25% всех переломов костей. Такой перелом имеет выраженную сезонность, возникает от действия непрямой силы при падении на руку с опорой на ладонь (разгибательный тип перелома Коллеса), реже – при падении на тыльную поверхность кисти (сгибательный тип перелома Смита), который может сочетаться с переломом ладьевидной кости. При разгибательном переломе лучевой отросток смещается в лучевую и тыльную сторону, при сгибательном – в лучевую и ладонную. Нередко переломы сколочены и вколочены, в большинстве случаев внесуставные. У детей перелом луча в типичном месте может сопровождаться переломом нижнего метафиза локтевой кости, а у взрослых – переломом шиловидного отростка локтевой кости. При вколоченных переломах симптоматика скудная. Переломы со смещением костных фрагментов и повреждением квадратной мышцы, сухожилия сгибателей кисти, ущемлением срединного нерва и его межкостных веточек, межкостных веточек лучевого нерва приводят к грубым нарушениям чувствительности, трофики.

Рассмотрим переломовывихи предплечья.

Перелом локтевой кости (на границе средней и верхней трети – перелом Монтеджа, в области проксимального метафиза – Брехта, в области эпифиза – Мальгеня) с вывихом головки лучевой кости возникают вследствие прямой травмы (приложение силы с локтевой стороны), реже – непрямой (падение на вытянутую руку), смещенная головка лучевой кости из-за разрыва кольцевидной связки прощупывается на необычном месте. Движения в локтевом суставе ограничены. Имеют место боль, припухлость и кровоизлияние в области перелома локтевой кости.

Перелом лучевой кости (на границе средней и дистальной третей) и вывих головки локтевой кости (перелом Галеацци) распознается по лучевому отведению кисти, выстоянию головки локтевой кости, боли, припухлости и деформации в нижней трети предплечья.

До 60% переломов костей запястья составляет перелом ладьевидной кости, который возникает при падении на максимально разогнутую кисть. Отломки из-за смещения, а также из-за отсутствия надкостницы и недостаточности кровоснабжения, оказываются в неблагоприятных условиях для срастания. При этом нарушается функция лучезапястного сустава, осевая нагрузка на 1-ый и 2-ой пальцы усиливает болевой симптом.

Из пястных костей кисти, составляющих до 18% всех переломов кисти, наиболее подвержены травме 1-ая и 5-ая. Преобладает прямой механизм травмы – падение на согнутую кисть. Характерны боль, локальная припухлость, кровоизлияние на тыле кисти, болезненность при пальпации и осевой нагрузке, расстройство функции.

Когда следует незамедлительно обращаться в хирургию?

Если вы получили травмы или ушибы, появилась внезапная острая боль, которая не проходит или усиливается, покраснения или припухлости, – не откладывайте визит к хирургу! Только врач может поставить диагноз и назначить правильное лечение.

Задавайте ваши вопросы и записывайтесь на прием по телефону 8 (499) 116-57-34. Будьте здоровы!

Источник

Вывихи в плечевом суставе составляют почти 50% вывихов всех суставов тела. Не стоит относить эти повреждения к сравнительно легким, только у половины пострадавших не наблюдается никаких последствий, свидетельствующих о перенесённой травме. Вывихи подразделяются на передние, нижние и задние.

Клиническая картина

Острый (первичный) вывих всегда сопровождается резкой болезненностью, вынужденным положением руки.

При переднем вывихе рука разогнута в плечевом суставе, согнута в локтевом и чуть ротирована кнаружи и отведена. Суставная впадина пуста, а головка плеча располагается кпереди, книзу и медиальнее. Малейшее движение рукой ведёт к резкому усилению боли.

При заднем вывихе рука фиксирована в положении внутренней ротации и приведения.

При нижнем вывихе рука резко отведена (luxatio erecta) из-за того, что головка плеча, находясь в подмышечной впадине (или ниже), не выводится из-под нижнего края суставного отростка. Крайней степенью нижнего вывиха следует считать внутригрудной вывих плеча.

Диагностика

Рентгенологическая диагностика переднего и нижнего вывиха обычно не встречает затруднений.

Противоположная ситуация может возникнуть при диагностике заднего вывиха. Спасает то, что подобное смещение относится к категории крайне редких. Основной причиной диагностической ошибки (не распознать острый задний вывих плеча – серьёзная ошибка, способная привести к инвалидности) является то, что травматолог ограничивается рентгенограммой только в переднезадней поверхности. На ней может отсутствовать смещение в краниокаудальном направлении, а головка частично перекрывает суставную щель, рука приведена. Подобная рентгенологическая «картина» должна заставить исследователя произвести рентгенограмму в аксиальной проекции, которая подтвердит наличие вывиха плеча. Существует несколько вариантов выполнения рентгенограмм плечевого сустава в аксиальной проекции.

Для лучшей визуализации передненижнего края суставного отростка лопатки используется проекция West Point.

Одним из частых осложнений вывиха плеча следует считать повреждение Банкарта. Нередко отрыв нижней части суставной губы сочетается с краевым переломом нижнего края суставного отростка, который может быть виден на рентгенограмме после вправления, а ещё лучше – на КТ.

Следующим осложнением острого вывиха является импрессионный перелом головки плеча – повреждение HillSachs. В подавляющем большинстве случаев оно встречается при первичном вывихе плеча, но иногда его удаётся выявить уже на первичной рентгенограмме в положении внутренней ротации плеча. Диагноз может быть подтвержден МРТ.

В комплекс исследования больного с острым вывихом плеча входит оценка состояния кровообращения и иннервации конечности. В практике встречаются пожилые пациенты с нижним передним вывихом, у которых уже при поступлении есть отчетливая клиника тромбоза подмышечной впадины. В оценку состояния кровообращения входит исследование пульса и, по показаниям, допплерография.

Важное значение имеет раннее выявление клиники повреждения подкрыльцового нерва. Для этого после вправления вывиха необходимо попросить больного активно отвести руку, оказывая сопротивление рукой врача. «Включение» мышцы говорит о целостности n. axillaris. Другим методом диагностики в остром периоде травмы является исследование болевой чувствительности.

Типичное осложнение первичного вывиха – повреждение сухожилий ротаторов плеча. К сожалению, заподозрить его в момент первичного обращения больного практически невозможно. Но помнить об этом необходимо для применения современных методов диагностики (МРТ, артроскопия) при появлении первых клинических признаков. Neviaser описал 31 больного с острыми разрывами ротаторов плеча после вывиха. Основным клиническим признаком, позволившим заподозрить эту патологию, он считает сохранившуюся слабость в руке после вправления вывиха. Всем больным было произведено оперативное восстановление ротаторов. У 8 больных развилась хроническая нестабильность сустава.

Baker для исследования характера внутрисуставных повреждений в момент вывиха произвел артроскопию у 45 больных с первичным вывихом плеча. У 6 пациентов имелись только разрывы суставной капсулы, и не было повреждений суставной губы, ротаторов, импрессионных переломов головки. При исследовании сустава в наркозе он был полностью стабильным. У 11 пациентов в наркозе выявилась нестабильность вплоть до подвывиха. У всех при артроскопии были найдены отрывы суставной губы и частичные разрывы lig. glenohumeralis inf. У части из них найдены повреждения Hill-Sachs. У 28 пациентов выявлены выраженная нестабильность и полные разрывы нижней суставной связки. В этой группе у всех выявлялось повреждение Hill-Sachs.

Лечение вывиха плеча

Основным методом лечения острых вывихов остаётся закрытое вправление. Оно требует полноценной анестезии (надключичный или лестничный блок, наркоз). У больных пожилого возраста можно ограничиться внутрисуставным введением анестетика. Среди многообразных способов вправления (их описано более 50) каждый травматолог выбирает свой «любимый» способ.

Наиболее распространёнными для вправления передних вывихов остаются способы Кохера, Мотта, Гиппократа. Реже используется способ Стимсона-Джанелидзе.

Для вправления подмышечного нижнего вывиха некоторые специалисты используют вытяжение за отведенную руку с постепенным усиливающимся давлением на смещенную голову снизу вверх пяткой (способ Гиппократа). Есть мнение, что в сравнении с рычаговым методом вправления Кохера способ постепенного вытяжения по Гиппократу отличается минимальным травматизмом.

Существует модификация способа Гиппократа, заключающаяся в том, что вытяжение за поврежденную руку проводится помощником в положении отведения плеча до 90°, а хирург проталкивает головку в суставную впадину пяткой (способ Маклюда).

Задний вывих вправляется под наркозом путём вытяжения за приведённое плечо с медленным отведением и незначительной наружной ротацией.

Одним из нередких осложнений переднего вывиха плеча является отрывной перелом большого бугорка. Подобные сочетанные переломы встречаются в 3,8-14,5% случаев. При переломе большого бугорка со смещением необходима точная репозиция и фиксация фрагмента. Предпочтение отдаётся остеосинтезу винтом и проволочной стягивающей петлёй. Если фрагмент большой, может быть использована фигурная пластинка. При отсутствии выраженного остеопороза для фиксации может быть достаточным остеосинтез стягивающей проволочной петлёй на 2-3 спицах.

В большинстве случаев смещенный фрагмент большого бугорка после вправления вывиха репонируется и сам становится на свое место. В таком случае достаточно иммобилизации сустава в положении отведения руки, консолидация происходит быстро (18-21 день). В том случае, если репозиция перелома бугорка в момент вправления вывиха не произошла, можно заподозрить интерпозицию в месте перелома сухожилием длинной головки двуглавой мышцы плеча. В тех случаях, когда после вправления вывиха фрагмент остался смещенным, могут возникнуть показания к открытой репозиции и фиксации перелома. Отказ от открытой репозиции может привести к нарушению консолидации и тугоподвижности сустава или к его нестабильности.

Иммобилизация

Иммобилизация после вправления острого неосложненного вывиха: используют повязку Дезо с валиком в подмышечной области. Повязку укрепляют 2-3 турами гипсового бинта. Срок иммобилизации зависит от стабильности вправления. В тех случаях, когда сразу после вправления в условиях продолжающейся анестезии тесты на нестабильность сустава оказываются отрицательными, срок иммобилизации не должен превышать 3 недели.

При наличии признаков нестабильности необходимо найти её причину. Она может заключаться либо в повреждениях суставной губы, либо в разрывах сухожилий ротаторов. Для исключения или подтверждения этих повреждений показаны МРТ и артроскопия. Оптимальным сроком их проведения следует считать 1-2 неделю после травмы.

Источник