Диагностика переломов верхних конечностей

При

осмотре

пострадавшего обращают

внимание на положение туловища или

поврежденной конечности. При переломах

положение

является вынужденным,

так как пострадавший с помощью здоровой

конечности пытается уменьшить нагрузку

на поврежденную конечность (при переломе

ключицы или плеча – здоровой рукой

поддерживает поврежденную; при

переломе позвоночника или таза – выбирает

положение, при котором расслабляются

мышцы туловища).

Одним

из важных клинических признаков переломов

является нарушение

функции опороспособности.

При

переломах определяется патологическая

подвижность отломков на протяжении

кости, с которой связан еще один признак

перелома – крепитация

костных отломков.

Под руками оказывающего помощь

определяется грубый костный хруст.

Поднадкостничные

переломы у детей проявляются:

– припухлостью;

– гематомой;

– болью;

– нарушением

функции конечности.

При

переломах у взрослых проявляются:

– гематома

и припухлость;

– деформация,

обусловленная смещением отломков

(надплечье укорачивается по ширине и

опускается).

– при

пальпации определяется характер смещения

костных отломков, который, как правило,

типичен: проксимальный отломок смещается

кверху и кзади, дистальный – книзу и

кпереди. На рентгенограмме подтверждается

характер смещения [21,

с. 15–16; 6, с. 17–23; 12, с. 240; 9, с. 263].

1.3 Лечение и профилактика переломов ключицы

Основными

принципами лечения являются:

– сохранение

жизни пострадавшего;

– устранение

анатомических нарушений скелета, которые

препятствуют нормальной деятельности

органов (череп, грудная

клетка,

таз, позвоночник);

– восстановление

функции поврежденного сегмента тела.

Для

лечения заболеваний и повреждений

опорно-двигательного

аппарата (ОДА) применяют консервативные,

оперативные и комбинированные методы.

Лечение переломов

ключицы

является не трудной задачей. Практически

все переломы ключицы, лечатся консервативно.

Сращение ключицы даже со смешением

фрагментов не приводит к существенным

функциональным нарушениям, а косметический

изъян в виде деформации со временем

уменьшается, особенно при переломах у

детей и лиц молодого возраста.

При

переломах ключицы у новорожденных

осуществляют иммобилизацию прибинтовыванием

ручки к туловищу на 5-7 дней. У детей

иммобилизация достигается фиксацией

конечности на клиновидной подушке при

поднадкостничном переломе без смещения.

При переломах со смещением у детей и

взрослых сопоставление отломков

осуществляют путем разведения и

приподнимания надплечий, удерживаемой

в этом положении восьми образной бинтовой

повязкой, туры которой перекрещиваются

на спине. Для увеличения степени

разведения надплечий под местом

перекреста бинта укладывают ватномарлевый

пелот, высотой 5-6 см, который, во избежание

смещения, приклеивают к коже клеолом.

Для предупреждения ослабления повязки

туры бинтов прошивают. Репозиция и

иммобилизация при переломах ключицы

могут быть достигнуты на шине Кузминского,

овале Титовой, гипсовой повязке М.И.

Ситенко. Продолжительность иммобилизации

– у детей 2 нед, у взрослых – 4 нед.

Трудоспособность восстанавливается

через 5-7 нед.

Оперативное

лечение

переломов ключицы имеет ограниченные

показания: переломы ключицы с выраженным

смешением при угрозе перфорации кожи

или значительном диастазе между

отломками, интерпозиции, а также при

сдавлении сосудисто-нервного пучка или

при угрозе его повреждения в процессе

закрытой репозиции.

Операция

выполняется под местным или общим

обезболиванием. Разрез кожи производят

продольно над ключицей. Обнажается

место перелома. Поднадкостнично выделяют

концы отломков. Ни один костный осколок,

в том числе и свободный, не следует

удалять. Осушают рану и удаляют сгустки

крови. При наличии интерпозиции вправление

удается лишь после того, как концы

отломков освобождаются от охватывающих

их мягких тканей.

Наилучшая

фиксация достигается внутрикостным

введением толстой спицы или тонкого

стержня из нержавеющей стали. Удобно

провести спицу или стержень следующим

путем. После обнажения ключицы на

передней поверхности медиального

отломка, отступя на 6-7 см от места перелома

в косом направлении снутри кнаружи,

просверливают переднюю стенку

костномозгового канала ключицы. В ряде

случаев целесообразно для этого не

расширять рану кнутри, а дополнительно

сделать небольшой разрез кожи. Через

просверленный канал вводят толстую

спицу или тонкий стержень в костномозговой

канал медиального отломка в направлении

снутри кнаружи до уровня перелома. Затем

сопоставляют отломки и стержень

продвигают в костномозговой канал

латерального отломка на глубину 3-5 см.

В большинстве случаев до введения

стержня лучше ретроградно просверлить

костномозговой канал через плоскость

перелома, как в медиальном, так и в

латеральном отломке. Стержень откусывают

у места введения его: в медиальный

отломок. Свободные отломки укладывают

на место, их можно: фиксировать при

помощи шелковых нитей. В некоторых

случаях целесообразно уложить вокруг

места перелома губчатую ауто- или

гомокость. Края надкостницы сшивают,

кожную рану зашивают. Затем накладывают

торакобрахиальную гипсовую повязку на

4-5 недель. С первых дней проводятся

движения пальцами и в кисти.

Стержень

удаляют через 3-4 мес. под местным

обезболиванием из небольшого разреза,

сделанного над прощупываемым под кожей

наружным концом стержня. В ряде случаев,

особенно при оскольчатых переломах

ключицы, более целесообразно произвести

остеосинтез с помощью металлической

пластинки или двух костных кортикальных

ауто- или гомотрансплантатов, уложенных

в виде шин на месте перелома по нижней

и верхней поверхностям ключицы.

Трансплантаты фиксируют к обоим концам

[21,

с. 16–19; 16, с. 381; 14, с. 23–25; 4, с. 345; 8, с.

240–250; 13, с. 154–167; 24, с. 230; 11, с. 340].

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Переломы пояса верхней конечности. Переломы костей верхних конечностей

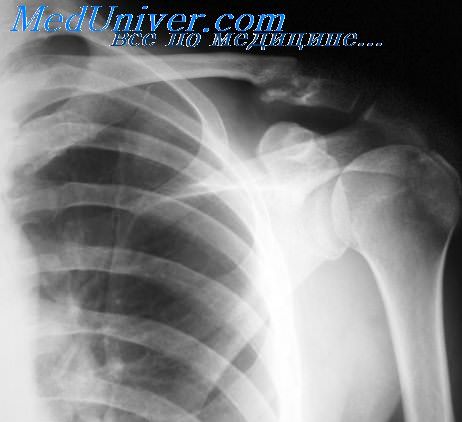

Предметом частной рентгенодиагностики являются особенности рентгенологической картины переломов костей и сочленений, а также их типичных повреждений.

Переломы костей плечевого сустава — включают переломы проксимального эниметафиза плечевой кости, лопатки и ключицы. Может наблюдаться частичный перелом головки плечевой кости (нерелом Кохера — Лоренца) и отлом всей головки плечевой кости (перелом Хан Штейнталя). Отломанный фрагмент кости обычно смещается вверх и кпереди и поворачивается вокруг своей оси на 90°.

Переломы анатомической шейки и надбугорковые — внутрисуставные, а переломы чрезбугорковые и хирургической шейки (подбугорковый) — внесуставные. При переломе верхней трети нлечевой кости периферический отломок смещается кнаружи и кверху, при переломе в средней и нижней трети — кнутри и кверху.

Переломы ключицы встречаются чаще в средней трети ее тела. Центральный отломок смещается кверху и кзади, а периферический — книзу и кпереди. Как правило, отломки заходят друг за друга и ключица укорачивается. Лопатка чаще всего повреждается в области шейки. Периферический отломок смещается книзу и кпереди.

При переломе тела лопатки смещение отломков незначительное. Переломы плечевого и клювовидного отростков лонатки бывают изолированными либо сочетаются с переломом шейки лопатки.

Переломы костей локтевого сустава — наблюдают часто и относят к тяжелым и сложным повреждениям. Все переломы в области локтевого сустава делят па внесуставные и внутрисуставные. К внесуставным переломам относятся надмыщелковые переломы, к внутрисуставным — чрезмыщелковые, межмыщелковые Т- и У-образные переломы, эпифизиолизы плечевой кости, перелом медиального или латерального мыщелков, перелом головки мыщелка плечевой кости, перелом л апофизиолиз медиального или латерального надмыщелка плечевой кости, перелом вепечного или локтевого отростка локтевой кости, перелом головки и шейки лучевой кости.

Переломы костей предплечья — могут быть самые разнообразные и включают переломы головки лучевой кости, локтевого отростка, венечного отростка локтевой кости, переломы дистального эпиметафиза лучевой и локтевой костей и переломы их диафиза.

Переломы костей лучезапястного сустава и кисти — составляют около 1/3 переломов скелета. Наиболее часто встречается перелом ладьевидной кости. Смещений при свежих переломах, как правило, не бывает. На рентгенограммах щель между отломками становится более отчетливой спустя 10—14 дней с момента травмы. Перелом ладьевидной кости сочетается с вывихом полулунной в ладонном направлении.

При этом проксимальный отломок ладьевидной кости остается связанным с полулунной костью и перемещается вместе с ней, а дистальная часть ладьевидной кости вывихнута дорсально вместе с остальными костями запястья (перелом де Кервена). Переломы трехгранной кости чаще всего бывают отрывными. Переломы полулунной кости носят в основном характер компрессионных (помимо более частых переломов тыльного рога), встречаются редко и распознавание их затруднено. Переломы головчатой кости редки и обычно происходят па уровне перехода тела в головку, возможна ротация головки. При переломах крючка крючковидной кости нередко наступает компрессия двигательной ветви локтевого нерва.

Переломы дистального эпиметафиза лучевой кости, как правило, возникают на месте бывшей ростковой зоны (2—2,5 см от суставной щели) со смещением отломков или без него, сочетающимся нередко с переломом шиловидного отростка локтевой кости, повреждением суставного диска и подвывихом головки локтевой кости. Периферический отломок лучевой кости может смещаться в тыльную сторону предплечья (перелом Коллиса) или в латеральную (перелом Смита).

Нередко встречаются внутрисуставной перелом тыльного края дистального конца лучевой кости с вывихом кисти кзади (перелом Pea Бартона) или переднего края с вывихом кисти кпереди (перелом Латнера). Насильственное сгибание пальца при сокращенном разгибателе может вызвать отрыв треугольного костного отломка от основания ногтевой фаланги, тогда палец имеет молоткообразную форму (перелом Буша).

– Также рекомендуем “Переломы костей таза и тазобедренного сустава. Переломы бедра, костей коленного сустава”

Оглавление темы “Переломы костей. Рентгенологические признаки переломов”:

1. Дистальная и проксимальная эктромелии. Патология пальцев и конечностей

2. Нарушение количества пальцев. Расщепление кисти и синдактилия

3. Симфалангия и патология стопы. Множественные пороки скелета

4. Травмы скелета. Переломы костей скелета

5. Переломы трубчатых костей. Возрастные особенности переломов

6. Вторичное заживление костей. Осложненные переломы

7. Огнестрельные переломы. Патологические переломы

8. Патологическое заживление переломов. Ложный сустав – псевдоартроз

9. Переломы пояса верхней конечности. Переломы костей верхних конечностей

10. Переломы костей таза и тазобедренного сустава. Переломы бедра, костей коленного сустава

Источник

Оглавление темы “Закрытые повреждения груди. Открытые повреждения грудной клетки. Ранения ( повреждения ) живота. Повреждения опорно-двигательного аппарата. ДТП ( дтп ). Автодорожная травма. Осложнения гипсовых повязок.”:

1. Закрытые повреждения груди. Ушибы грудной клетки. Сотрясение грудной клетки. Первая ( неотложная ) помощь при ушибе и сотрясении грудной клетки.

2. Сдавление грудной клетки. Переломы ребер и грудины. Первая ( неотложная ) помощь при сдавлении грудной клетки и переломе ребер и грудины.

3. Открытые повреждения грудной клетки. Непроникающие и проникающие ранения. Первая ( неотложная ) помощь при проникающих и непроникающих ранениях грудной клетки.

4. Ранения ( повреждения ) живота. Классификация повреждений живота ( брюшной полости ). Открытые повреждения ( ранения ) живота.

5. Закрытые повреждения живота. Классификация закрытых повреждений брюшной полости. Клиника повреждений живота. Первая ( неотложная ) помощь при ранениях живота.

6. Повреждения опорно-двигательного аппарата. Травматический вывих. Диагностика вывиха. Первая ( неотложная ) помощь при вывихе конечности.

7. Перелом. Переломы. Диагностика переломов. Первая ( неотложная ) помощь при переломе.

8. Повреждения позвоночника. Травмы позвоночника. Вывих тела позвонка. Клиника вывиха тел позвонков.

9. Переломы позвонков. Клиника перелома позвонков. Неотложная помощь при переломе позвонков.

10. ДТП ( дтп ). Автодорожная травма. Первая ( неотложная ) помощь при дтп ( дорожно-транспортном происшествии).

11. Травматический отрыв ( отчленение ) конечности. Отрыв сегмента конечности. Первая ( неотложная ) помощь при отрыве ( отчленении ) конечности.

12. Осложнения гипсовых повязок. Ранние осложнения гипсовых повязок. Первая ( неотложная ) помощь при ранних осложнениях использования гипсовых повязок.

13. Поздние осложнения гипсовых повязок. Первая ( неотложная ) помощь при поздних осложнениях использования гипсовых повязок.

Перелом. Переломы. Диагностика переломов. Первая ( неотложная ) помощь при переломе.

Перелом определяется как нарушение целостности кости вследствие воздействия на нее нагрузки. Этиологически выделяют травматические переломы и патологические, вызванные каким-либо хроническим процессом, например, опухоль, туберкулез и т. д. Все переломы, вне зависимости от этиологического фактора, подразделяются на открытые (с повреждением кожных покровов) и закрытые (без повреждения кожных покровов). В месте перелома характерно образование гематомы. Для множественных переломов типична большая кровопотеря и развитие шокового состояния.

Клиника переломов. Ведущим признаком наличия перелома является боль в месте травмы, патологическая подвижность, крепитация костных отломков, патологическое укорочение и деформация конечности, невозможность активных движений, отек, гематома. Иногда переломы сопровождаются повреждением сосудисто-нервного пучка, что проявляется соответствующей симптоматикой.

Диагностика переломов строится на вышеуказанных клинических признаках и подтверждается рентгенологически. Случаи с подозрением на перелом следует расценивать как перелом и проводить соответствующую лечебную тактику.

Наибольшую угрозу для жизни представляют переломы свода и основания черепа, позвоночника, особенно его шейного отдела, с повреждением спинного мозга; переломы таза (массивная кровопотеря), множественные переломы ребер (нарушение каркаса грудной клетки вызывает нарушение механики дыхания, см. тему АНАТОМО-ФИЗИОЛ0ГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА).

Неотложная помощь включает в себя остановку кровотечения (см. тему ОСТРАЯ КРОВОПОТЕРЯ), обезболивание и противошоковую терапию (см. тему Принципы лечения травматического шока), транспортную иммобилизацию. Последняя предусматривает обездвиживание пострадавшей части тела. Это достигается наложением шин таким образом, чтобы исключить движения в суставах выше и ниже места перелома. Если перелом открытый, перед наложением шины (они могут быть как заводского изготовления, так и из подручных материалов) кожу вокруг раны следует обработать йодом и наложить на нее асептическую повязку.

Учебное видео первой помощи при переломе

При проблемах с просмотром скачайте видео со страницы //meduniver.com/Medical/Video/202.html

– Также рекомендуем “Повреждения позвоночника. Травмы позвоночника. Вывих тела позвонка. Клиника вывиха тел позвонков.”

Источник

Б о л ь. Ощущение боли появляется у пострадавшего сразу же после травмы. Боль уменьшается спустя некоторое время после травмы, если поврежденная конечность находится в состоянии покоя, и вновь усиливается при изменении положения органа (движение больной конечности, дыхательные движения при переломе ребер, нагрузка на кость по ее оси). Характер болевых ощущений зависит от степени повреждения костей и окружающих зону перелома тканей. Пальпация зону перелома всегда сопровождается усилением боли – это является диагностическим признаком перелома кости. Однако следует помнить, что боль не всегда абсолютный признак перелома, так как она является и признаком повреждения мягких тканей – ушиба, растяжения, разрыва и т.д.

Нарушение функции органа, как правило, возникает при переломе костей. Однако этот симптом, так же как и боль, бывает и при повреждении мягких тканей. При различных переломах нарушение функции органа может иметь различную степень выраженности. Иногда нарушение функции органа почти не выражено (при переломе малоберцовой кости), в других случаях этот клинический признак настолько ярко выражен, что является главным симптомом перелома (невозможность встать на ноги при переломе бедра, большеберцовой кости).

Деформация органа в зоне перелома его кости (искривление оси конечности, укорочение длины конечности) всегда указывает на наличие перелома. Однако надо помнить, что этот симптом не всегда бывает выражен и его отсутствие вовсе не означает отсутствие перелома кости. В то же время не следует забывать, что деформация органа (конечности) может быть связана с изменением мягких тканей в области повреждения (отек тканей за счет кровоизлияния в них).

Подвижность, изменение оси кости на ее протяжении являются абсолютными признаками перелома. Они бывают хорошо выражены при диафизарных переломах длинных трубчатых костей, и менее выражены при переломах плоских и коротких костей. Подвижность костных отломков отсутствует при вколоченных переломах.

Крепитация считается абсолютным признаком перелома. Этот признак появляется при попытке сместить костные отломки в противоположных направлениях – возникает шум трения концов отломков. Следует отметить, что выявлять этот симптом надо с большой осторожностью, так как грубое его выявление может привести к смещению костных отломков и повреждению рядом лежащих органов и тканей.

Осложненные переломы сопровождаются появлением клинических признаков, характерных для повреждения расположенных в зоне перелома органов (нарушение функции нижних конечностей при переломе позвоночника с повреждением спинного мозга, ишемия тканей при повреждении крупного сосуда сместившимися костными отломками и пр.).

Диагностика перелома основывается на следующих моментах:

1)тщательное изучение анамнеза развития патологического процесса;

2) выявление специфических симптомов перелома с помощью физических методов исследования – осмотра и пальпации;

3) обязательное применение рентгеновского метода исследования

Анамнез. При опросе пострадавшего или сопровождающих его лиц надо выяснить обстоятельства травмы, ее механизм; изучить характер ощущений, испытываемых пострадавшим; узнать о поведении пострадавшего после травмы.

Осмотр и пальпация. Проводя осмотр пострадавшего с травмой, необходимо полностью открыть поврежденную часть тела (органа), а лучше раздеть его полностью. При повреждении парных органов осмотр их должен производиться с обязательным сравнением здорового и поврежденного органа.

При выполнении пальпации для установления места локализации перелома надо помнить, что пальпировать лучше одним пальцем, так как при пальпации несколькими пальцами среди большой площади повреждения мягких тканей в области перелома трудно выделить локализацию места перелома. Для места локализации перелома характерно наличие наибольшей болезненности среди всего болезненного участка.

Проводя обследование пострадавшего с травмой, очень важно помнить, что переломы костей могут сочетаться с повреждениями органов, находящихся в непосредственной близости к месту перелома. Поэтому всегда надо обращать внимание на все симптомы, которые выявляются у пострадавшего, и не забывать выявлять симптомы, которые должны быть при повреждении соседних органов (выявление симптомов перитонита при переломе костей таза, гемо- или пневмоторакса при переломе ребер).

Рентгеновское исследование должно быть обязательным методом исследования пострадавшего не только с подозрением на перелом кости, но и при наличии явных признаков перелома. Это исследование надо выполнять и после проведения лечебного мероприятия, поскольку оно поможет определить правильность выполненного лечения.

Основным рентгенологическим признаком перелома кости является наличие линии перелома (плоскости перелома в рентгеновском изображении) или смещение костных отломков. Последний признак считается абсолютным признаком перелома.

Рентгенографию кости для выявления перелома в ней следует выполнять обязательно в двух проекциях – прямой и боковой. Нарушение этого правила может привести к ошибкам в диагнозе.

Источник