Диагностика переломов в лучевой диагностике

Рентгенограмма, КТ, МРТ при патологическом переломе костиа) Определение: б) Визуализация: 1. Общая характеристика: 2. Рентгенография при патологическом переломе: 3. КТ при патологическом переломе: 4. МРТ при патологическом переломе: 5. Рекомендации по визуализации:

в) Дифференциальная диагностика патологического перелома: 1. Остеопоротический перелом: 2. Усталостный перелом: 3. Операционный дефект:

г) Патология: 1. Общая характеристика: 2. Макроскопические и хирургические особенности:

д) Клинические особенности патологического перелома: 1. Проявления: 2. Демография: 3. Лечение: е) Диагностическая памятка: 1. Следует учесть: 2. Советы по интерпретации изображения: 3. Рекомендации по отчетности: ж) Список использованной литературы: – Также рекомендуем “Признаки и классификация повреждения метафиза (перелом Салтера-Харриса)” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 22.9.2020 |

Источник

При подозрении на повреждение скелета врач, осмотрев пациента, обычно сразу назначает рентгенографию поврежденной области. От исследования приходится отказываться только в случаях, когда требуется неотложные вмешательства (массивное кровотечение, шоковое состояние).

Рентгенограммы производят в двух взаимноперпендикулярных проекциях. На снимках обязательно должно быть получено изображение всей кости со смежными суставами или сустава с прилежащими отделами костей. В большинстве случаев этого исследования достаточно, чтобы подтвердить или отвергнуть подозрение на травматическое повреждение (перелом, вывих). Если полученной информации недостаточно, чтобы точно определить наличие и характер повреждения, прибегают к дополнительным исследованиям: рентгенограммам в косых проекциях, прицельным снимкам, линейным томограммам. По специальным показаниям используют сонографию, компьютерную и магнитно-резонансную томографию.

Основные рентгенологические признаки перелома трубчатых и плоских костей общеизвестны – это линия (щель) перелома и смещение отломков (Рис. 8).

Линия, или щель, перелома представляет собой светлую полоску с неровными и нередко зазубренными краями. Линия перелома более четко вырисовывается в кортикальном слое кости, затем пересекает ее в разных направлениях. Если она не достигает противоположного края кости, то говорят о неполном переломе. В этих случаях не возникает заметного смещения отломков. При полном переломе смещение отломков, как правило, наблюдается. Оно обусловлено как самой травмой, так и тягой мышц.

При вколоченных переломах, а также при проекционном наложении отломков костей друг на друга линия перелома может иметь вид не светлой, а темной полосы. При захождении отломков в одной проекции вместо линии просветления мы видим как бы уплотнение кости, в другой обнаруживаем, что это мнимое уплотнение обусловлено захождением фрагментов кости друг за друга. При вклинении отломков определяется только перерыв коркового слоя (Рис. 9). Легче обнаруживается смещение по ширине. Смещение отломков – неопровержимое доказательство перелома.

На основании рентгенограмм в двух проекциях необходимо точно определить направление и степень смещения. Виды смещения отломков костей при переломах, а также особенности детских переломовпоказаны на Схемах 4, 5, 6.

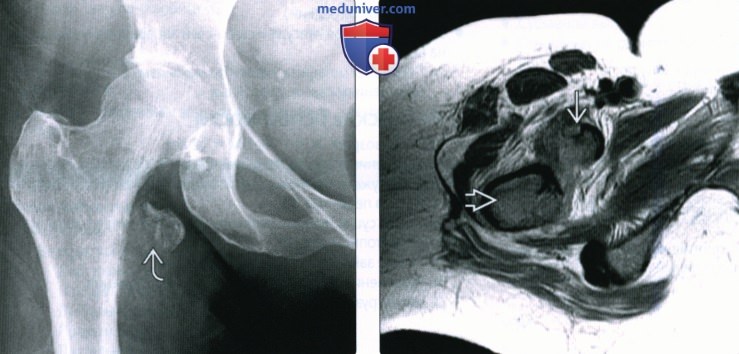

Рис. 8. Рентгенограмма тазобедренного сустава пациента с переломом шейки бедренной кости. Линия, или щель, перелома (стрелка) представляет собой полосу просветления с неровными и зазубренными краями.

Рис. 9. Рентгенограмма тазобедренного сустава пациента с вколоченным переломом шейки бедра. При вколоченных переломах, а также при проекционном наложении отломков костей линия перелома может иметь вид не просветвения, а полосы.

На границе эпифиза и метафиза у ребенка мы увидим зону росткового хряща (зону роста); не торопитесь принять ее за перелом. Ростковая зона должна иметь одинаковую ширину по диаметру кости. Если произошел ее разрыв (эпифизиолиз), то часто можно заметить, что ширина просветления, обусловленная ростковым хрящом, стала неравномерной. Это проявление смещения, т.е. один из основных признаков перелома.

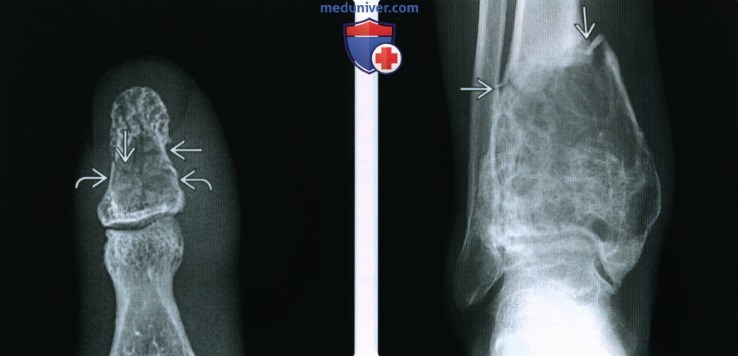

У детей нередко возникают поднадкостничные переломы или переломы по типу «зеленой веточки», что одно и то же. При них сохраняется целость надкостницы, которая удерживает отломки, поэтому не может возникнуть смещение по длине и по ширине. Смещение отломков отсутствует или имеется незначительная угловая деформация кости. Линия перелома видна неотчетливо. При анализе контуров кости нередко удается найти малозаметные выступы кортикального слоя, что указывает на место повреждения (Рис. 10).

Рис. 10. Рентгенограмма костей предплечья в прямой и боковой проекции пациента 7лет. Перелом по типу «зеленой веточки». Имеется незначительная угловая деформация кости (белые стрелки). Линия перелома видна неотчетливо (черная стрелка).

По рентгенограммам необходимо установить, не является ли перелом внутрисуставным. Линия перелома может проходить через суставную поверхность, тогда заключение о внутрисуставном переломе очевидно. Прикрепление суставной сумки каждого сустава имеетопределенные анатомические закономерности.

Так, например, суставная сумка голеностопного сустава прикрепляется выше медиальной лодыжки, поэтому перелом ее является внутрисуставным в отличие от перелома латеральной лодыжки.

Однако часто решение вопроса об отношении линии перелома к суставной сумке сложнее. Связки, укрепляющие сумку сустава, прикрепляются на большем илименьшем расстоянии от суставных поверхностей, в некоторых суставах внутренняя (синовиальная) оболочка сустава образует карманы и завороты. Для правильного лечения пациента распознавание внутрисуставной травмы очень важно, поэтому, если с помощьюрентгенографии нельзя дать уверенного заключения, то необходимо УЗИ.

Встречаются собственно травматические повреждения суставов. Это вывихи, подвывихи, повреждения внутрисуставного хряща, разрывы и надрывы связок и оболочки сустава.

Контуры суставных поверхностей должны быть гладкими и соответствовать друг другу – конгруэнтными. Полное несоответствие – вывих. Если рентгеновская суставная щель неравномерна по ширине, это свидетельствует о подвывихе. Вывихи и подвывихи распознаются по результатам рентгенографии (Рис. 11), остальные повреждения сустава с помощью МРТ (Рис. 12).

Рис. 11. Рентгенограммы локтевых суставов в боковой проекции: 11А – пациент с подвывихом сустава, 11Б – пациент с вывихом сустава. Обратите внимание, на рис.11А рентгеновская суставная щель неравномерна по ширине, что свидетельствует о подвывихе. На рис. 11Б – полное несоответствие (вывих).

Рис. 12. Магнитно-резонансная томограмма коленного сустава в сагиттальной проекции. Пациент с травматическим повреждением мениска – в латеральном мениске визуализируется продольная линия перелома (стрелка).

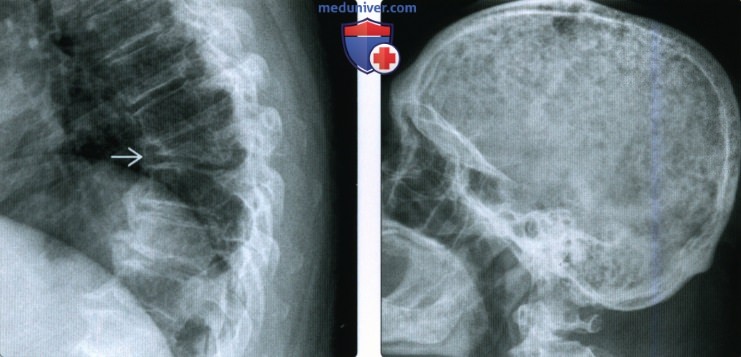

Своеобразна рентгенологическая картина переломов тел позвонков. В позвонке линия перелома видна редко. Чаще отмечается клиновидная деформация сломанного позвонка, причем острие клина направлено кпереди. При переломе тела и дуги позвонка важно проследить, не произошло ли смещение отломков в сторону позвоночного канала, не сужен ли он на уровне повреждения, так как эти признаки косвенно указывают на возможность повреждения спинного мозга и его корешков.

Гораздо полнее картину повреждения позвоночника раскрывает компьютерная томография. Достоверно выявляются переломы тел, дуг и отростков позвонков, даже те повреждения, которые не выявляются на обычных снимках. Компьютерная томография позволяет изучить стенки позвоночного канала, выявлять травматические грыжи межпозвоночных дисков, гематомы в эпидуральном и субарахноидальном пространствах, степень смещения спинного мозга. При наличии клинических данных повреждения спинного мозга показана МРТ (Рис. 13).

Рис. 13. Рентгенограмма пояснично-крестцового отдела позвоночника в прямой (13А) и боковой (13Б) проекциях, сагиттальная магнитно-резонансная томограмма (13В) и аксиальная компьютерная томограмма (13Г). Пациент с компрессионным переломом поясничного позвонка. На прямой рентгенограмме – снижение высоты тела позвонка (стрелки), на боковой рентгенограмме – клиновидная деформация тела позвонка (стрелка). Подобные изменения отмечаются на магнитно-резонансной томограмме (стрелки), на компьютерной томограмме определяется разрушение структуры тела позвонка с множественными линиями перелома.

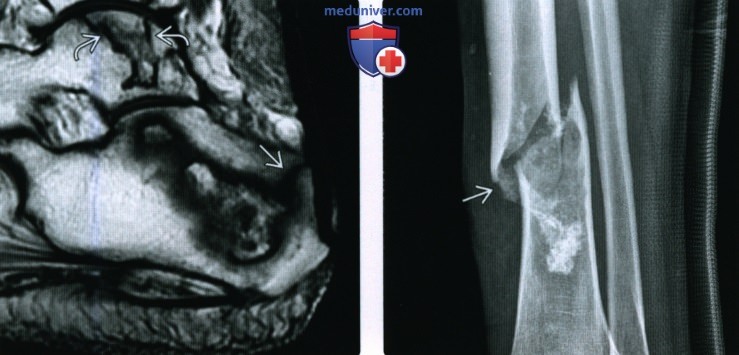

Рис. 14. Рентгенограммы лучезапястного сустава в прямой и косой проекции. Визуализируются признаки патологического перелома лучевой кости; в области перелома определяется костная киста (овальной формы участок просветвления в кости с четкими ровными контурами).

Обратите внимание, что могут быть случаи, где сочетаются признаки травмы с выраженными изменениями формы, структуры, контуров костей и суставов. Например, перелом на фоне опухоли или подвывих при деформирующем процессе в суставе и пр. В таких случаях принято говорить о патологической травме. Речь идет о патологическом переломе, т.е. переломе, возникшем не от чрезмерного воздействия силы, а в результате разрушения кости (Рис 14).

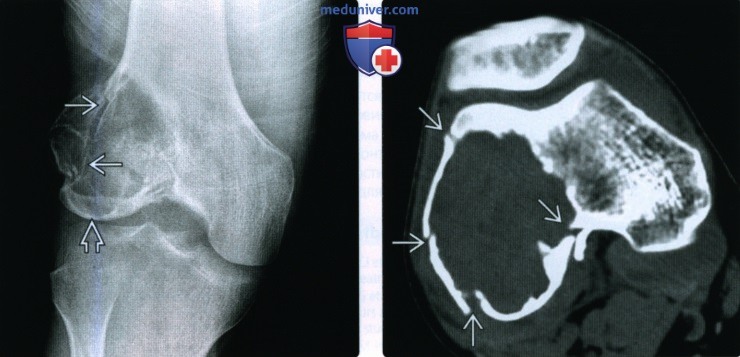

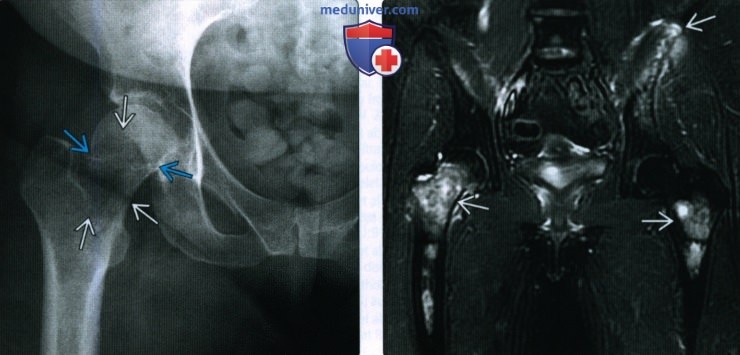

В другом нашем примере сначала у пациента развился воспалительный процесс в суставе, который привел к деформации его поверхностей, а подвывих возник уже на этом фоне (Рис. 15).

Рис. 15. Рентгенограмма коленных суставов в прямой проекции. Определяется нарушение конгруэнтности суставных поверхностей обоих суставов (подвывих) с выраженными признаками артроза (сужение суставной щели, костные разрастания, утолщение и деформация замыкательных пластинок).

Первые снимки, на которых была выявлена травма, часто оказываются не единственными, рентгенограммы повторяют после репозиции и наложения фиксации (чаще всего гипсовая повязка), чтобы убедиться вправильном стоянии отломков.

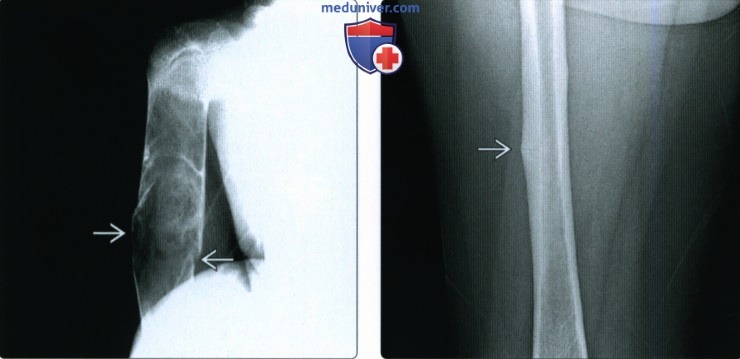

Следующий рентгенологический контроль врач должен назначить через 1 месяц после травмы (у детей – раньше). При нормальном ходе заживления перелома у взрослых в этот срок можно увидеть появление первых островков извести вокруг зоны перелома. Полное заживление перелома с формированием правильной костной структуры происходит через 3–7 месяцев. В первый период после повреждения линия перелома становится видна лучше, т.к. рассасываются поврежденные костные балки и постепенно исчезает отек мягких тканей. В дальнейшем можно заметить развитие остеопороза – функциональная перестройка наступает в ответ на ограничение нагрузки (Рис. 16).

Рис. 16. Рентгенограммы костей голени в косой проекции. Перелом большеберцовой кости в различные этапы восстановления структуры кости. 16А – в первый период после повреждения линия перелома (стрелка) становится видна лучше, т.к. рассасываются поврежденные костные балки и постепенно исчезает отек мягких тканей. 16B – в дальнейшем можно заметить развитие остеопороза – функциональная перестройка наступает в ответ на ограничение нагрузки. Вокруг перелома формируется костная мозоль (стрелка). 16C – через 1 месяц после травмы. При нормальном ходе заживления перелома у взрослых в этот срок можно увидеть появление первых островков извести вокруг зоны перелома.

К нарушениям заживления переломов относится замедленное образование костной мозоли. Его не надо смешивать с несращением перелома и формированием ложного сустава. Отсутствие костной мозоли еще не доказывает развития ложного сустава. О нем говорит заращение костномозгового канала в концах отломков и образование по их краю замыкающей костной пластинки (Рис. 17).

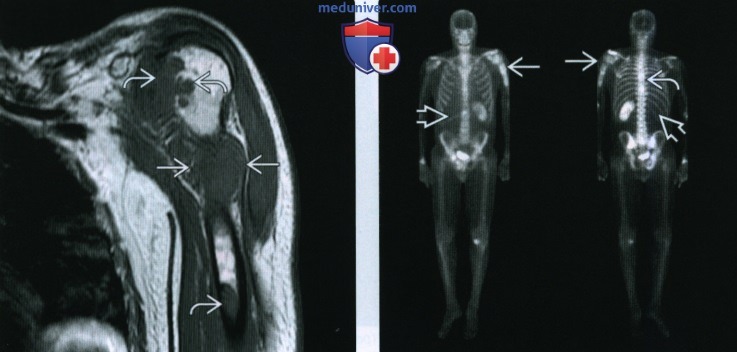

Однако это поздний признак. Современная лучевая диагностика позволяет выявить отсутствие или резкое замедление хода заживления перелома с помощью радионуклидного исследования. Интенсивность накопления специальных РФП отражает обменные процессы на месте перелома, т.е. свидетельствует об активности образования костной мозоли.

Рис. 17. Рентгенограмма костей голени в боковой проекции у пациента с переломом костей голени и формированием ложного сустава. Об этом свидетельствует заращение костномозгового канала в концах отломков и образование по их краю замыкающей костной пластинки (стрелки).

Прежде чем перейти к описанию травматического поражения костей и суставов, Вы должны познакомиться с еще одним патологическим процессом, который по своему патогенезу очень близок к переломам костей – это «зоны перестройки». Зоны перестройки – это повреждение кости от перенапряжения, перегрузки, ответная реакция ее на эту перегрузку. Крайним проявлением несоответствия между механической прочностью кости и приложенной к ней одномоментной нагрузкой в виде удара или толчка является перелом, возникающий сразу, можно сказать, мгновенно. При формировании зон перестройки воздействие на кость растягивается на какой-то более длительный срок. Оно складывается из множества мелких нагрузок, каждая из которых сама по себе не превышает предела устойчивости и механической прочности кости.

Однако, повторяясь раз за разом, без промежутков, достаточных для восстановления биологического равновесия, эти нагрузки суммируются, как бы накапливаются, и приводят в конечном итоге к «усталости» кости.

Зоны перестройки встречаются в различных костях скелета, чаще в костях нижних конечностей в тех местах, на которые по условиям функциональной нагрузки приходится максимальное механическое воздействие. Вследствие этого имеется определенная закономерность, «излюбленная» локализация зон перестройки, примером которой может служить так называемый маршевый перелом (болезнь Дейчлендера), когда у тренированных лиц (солдаты, спортсмены, некоторые профессиональные группы) после длительного перехода появляются зоны перестройки в плюсневых костях. Зоны перестройки появляются как результат «перетренированности» у спортсменов, у представителей некоторых профессий, связанных с выполнением множественных однотипныхнапряженныхдвижений(утанцоров, балерин, акробатовит.п.).

Зоны перестройки могут появляться вне связи с какой-либо спортивной или профессиональной нагрузкой. Они могут быть связаны с изменившейся статикой скелета. Например, при привычном хождении в обуви на высоких каблуках переход на низкий каблук (или наоборот) может вызвать возникновение зоны перестройки. Это узкая (8-10 мм) полоса просветления, которая пересекает всю кость или только часть ее (1/2-1/3 диаметра) в виде насечек, не достигающих противоположного контура кости. Контуры самой полосы просветления обычно ровные, четкие, не зазубренные, как при переломе. Вообще же вся рентгенологическая картина зоны перестройки весьма напоминает перелом, формально почти неотличима от него. В некоторых случаях может наблюдаться угловое смещение, а при зонах перестройки, захватывающих весь поперечник кости, даже и боковое смещение.

Процессы восстановления схожи с заживлением при переломе. Зоны перестройки могут возникать как в нормальных, так и в патологически измененных костях. Причем они не являются характерным признаком какого-либо определенного патологического процесса, а встречаются при самых разнообразных заболеваниях (при рахите, остеомаляции, фиброзной дисплазии, гиперпаратиреоидной остеодистрофии и т.д.), при которых отмечается деформация костей и уменьшение их прочности. Причем для патологически измененных костей даже незначительная нагрузка достаточна для того, чтобы вызвать возникновение зоны перестройки (Рис. 18).

Рис. 18. Рентгенограммы костей правой стопы в прямой и боковой проекции пациента со стрессовым переломом 3 плюсневой кости в стадии формирования костной мозоли (стрелки). Вся рентгенологическая картина зоны перестройки весьма напоминает перелом, формально почти неотличима от него. Процессы восстановления схожи с заживлением при переломе.

Для описания рентгенограмм с травматическими повреждениями скелета воспользуйтесь программой.

Источник