Диафизарный перелом у собаки

Переломы передней лапы, а именно перелом лучевой и локтевой костей у маленьких собачек – частая травматическая проблема в ветеринарной практике. Перелом костей предплечья характерен для таких пород собак, как той-терьер, йоркширский терьер, пражский крысарик, чихуахуа или карликовый пудель и требует незамедлительной помощи у ветеринарного специалиста в данной области.

Для карликовых пород собак характерен именно этот тип перелома, так как у них есть факторы, предрасполагающие к возникновению этой проблемы: отсутствие костного канала в дистальной части предплечья, несбалансированное кормление натуральной пищей, очень малый размер собаки и многое другое.

В большинстве случаев, карликовые собаки вышеперечисленных пород имеют простой поперечный перелом дистальной трети лучевой и локтевой костей в зоне метафиза или начала диафиза. То есть нижний отломок, как правило, не превышает размера 2,5-3 см, что несколько усложняет выбор решения для правильной фиксации такого перелома.

По данным статистики нашего центра, вес собак, получавших перелом предплечья (лучевой и локтевой кости), варьирует от 700 г до 2,5 кг в возрасте от 4 месяцев до 2 лет; чаще это бывают самки, которые едят натуральную пищу. Таким миниатюрным собакам любой прыжок с высоты, при наличии сопутствующих факторов к перелому, может расцениваться как травмирующий фактор. В среднем, собаки, получающие перелом предплечья, спрыгивали с незначительной высоты – примерно от 30 см на пол – и даже это приводило к таким последствиям. Также в большинстве случаев собаки ломают сразу обе кости предплечья – лучевую и локтевую.

Клинические признаки перелома

Признаки перелома предплечья у меленьких собак типичны для всех пород. В первую очередь, такого рода переломы сопровождаются сильным болевым синдромом. В последующем на месте перелома образуется отёк, который может спускаться вниз на запястье и пальцы больной конечности. При переломе обеих костей предплечья больная лапа может искривляться в зоне перелома, что заметно невооружённым глазом. Иногда при пальпации зоны перелома можно ощутить крепитацию костей.

Перелом предплечья со смещением у той-терьера

Перелом предплечья со смещением у той-терьера

Первая помощь при переломе у собаки

Первая помощь при переломе предплечья заключается в иммобилизации перелома, то есть владелец может попробовать зафиксировать больную лапу: привязать её к какой-нибудь опоре. Если собака ведёт себя агрессивно, что часто наблюдается при болевом синдроме, и зафиксировать лапу невозможно, то необходимо поместить собаку в переноску или коробку и доставить в ветеринарный центр. При фиксации перелома предплечья ни в коем случае не пытайтесь вернуть лапу в анатомически правильное положение, так как это спровоцирует ещё больший болевой синдром. Самостоятельно давать какие-либо препараты для обезболивания нельзя, так как они не оказывают мгновенного анальгезирующего эффекта, а также могут затруднить введение собаки в общий наркоз при операции, например, из-за побочного действия или несовместимости с препаратами анестезии.

Крайне редко переломы предплечья у карликовых собак могут быть открытыми, и тогда необходимо закрыть рану бинтом с антисептическим раствором (хлоргексидин или диоксидин), постараться зафиксировать лапу и немедленно направляться в ветеринарный центр.

В нашем ветеринарном центре

В нашем ветеринарном центре при поступлении на приём животного с переломом, ветеринарными специалистами осуществляется вся необходимая диагностика, ставится диагноз, и проводится необходимое лечение.

В первую очередь, врач оценивает общее состояние собаки, измеряет температуру тела, артериальное давление, проводит аускультацию грудной клетки, осуществляет забор крови на анализ, проводит рентген-диагностику и так далее. Собаке обязательно будут сделаны обезболивающие препараты, а при необходимости – ещё и препараты для стабилизации общего состояния организма в виде внутривенной инфузии. При желании владельцев, собака может быть размещена в стационарном отделении для проведения диагностики и последующего лечения. После стабилизации общего состояния, ветеринарный врач приступит к точной диагностике перелома и спланирует тип его лечения, для чего потребуется проведение рентгенологического исследования больной конечности в двух проекциях.

Если животному необходимо хирургическое лечение, то собаке проведут предоперационное обследование, которое включает в себя биохимический и клинический анализы крови, ЭХО (УЗИ) сердца и ЭКГ. В нашем ветеринарном центре предоперационное обследование является обязательным, так как оно снижает риск развития послеоперационных осложнений.

Лечение перелома

Методы лечения перелома предплечья у карликовых собак, как правило, сводятся к хирургическому лечению, но в любом случае тактику операции выбирает ветеринарный врач-ортопед. Для владельца собаки важно понимать, что нет ни одного совершенного способа лечения перелома предплечья!!! Осложнения при переломе всегда возможны вне зависимости от выбора его фиксации. Самое главное, чтобы при выборе метода стабилизации перелома был учтён его тип и соблюдены все требования функционального остеосинтеза.

Виды стабилизации при переломе предплечья у карликовых собак

1. Стабилизация при помощи гипса или лангеты

Данный тип стабилизации применяется при переломах предплечья по типу «зелёной ветки» или переломе только лучевой кости без смещения. Он не подходит при переломах предплечья со смещением, так как отломки заходят друг за друга, особенно в дистальной части конечности из-за невозможности хорошо её стабилизировать и снизить нагрузку на кость в области перелома, что может привести к несращению.

Лангета при переломе по “типу зеленой ветки”

Лангета при переломе по “типу зеленой ветки”

2. Стабилизация перелома при помощи интрамедуллярной фиксации и лангеты

Данный тип стабилизации можно применять как метод фиксации при переломе предплечья обоих костей со смещением в сочетании с применением лангеты. Применяется, как правило, открытая репозиция перелома, что может приводить к ятрогенному поражению костей и мягких тканей. Большим недостатком метода является размещение спицы внутри костного канала лучевой кости, что способствует нарушению кровообращения и может провоцировать несращение перелома.

3. Стабилизация перелома при помощи динамических компрессионных, LCP или мини-пластин

Во многих литературных источниках применение различных пластин при переломах предплечья у карликовых пород собак даёт хорошие результаты, особенно в условиях несращения перелома. Применение пластин позволяет выполнить точную репозицию перелома, создать в этом месте компрессию, что способствует быстрому сращению тканей и обеспечивает раннюю опороспособность на больную конечность. Метод не требует последующего удаления имплантата.

Применение мини-пластины при переломе предплечья

Применение мини-пластины при переломе предплечья

4. Стабилизация перелома при помощи наружной фиксации – двусторонний одноплоскостной наружный фиксатор, аппарат Илизарова

Данный тип фиксации перелома обеспечивает минимальную травматизацию мягких тканей при операции, так как репозиция перелома осуществляется чаще всего закрытым способом, иногда ограниченно открытым. Можно применять при открытых и инфицированных переломах. Данная методика чаще всего применяется у нас в клинике; она обеспечивает раннюю опороспособность на больную конечность, и собака начинает пользоваться лапой на 2-е сутки после операции.

Двусторонний одноплоскостной аппарат внешней фиксации чаще всего применяется у нас в клинике для лечения перелома предплечья у карликовых пород собак.

Перелом лучевой кости у той терьера

Перелом лучевой кости у той терьера

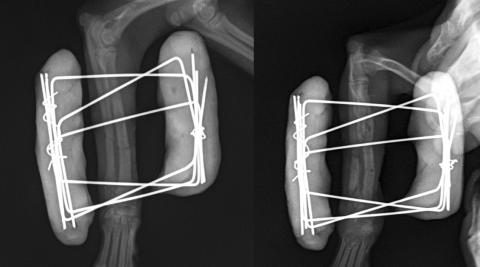

Перелом стабилизирован при помощи аппарата внешней фиксации

Перелом стабилизирован при помощи аппарата внешней фиксации

Собака с аппаратом внешней фиксации на стационаре после операции

Собака с аппаратом внешней фиксации на стационаре после операции

Клинический случай 1

В ветеринарном центре “Прайд” нередки случаи травматологического профиля. У собак мелких пород часто встречаются переломы предплечья. В современном мире есть много способов, чтобы решить данную проблему.

Йоркширский терьер Джули поступила в центр с переломом предплечья (перелом лучевой и локтевой костей) на левой грудной конечности. В анамнезе пациента уже был перелом этой конечности, поэтому ветеринарным врачом-травматологом на осмотре было принято решение стабилизировать перелом путём хирургического вмешательства с установкой накостной блокирующей LSP-пластины.

Данная конструкция позволяет хорошо зафиксировать перелом, чтобы достигнуть наилучшего сращения. Снятие данной платины необходимо только в редких случая, как правило, животным оставляют ее на всю жизнь. Для хрупких костей и повышенной активности Джули это прекрасный способ забыть о переломах.

Ветеринарный врач-хирург, специалист по травматологии, ортопедии и неврологии Маслова Е. С.

Ветеринарный врач-анестезиолог Литвиновская К. В.

Клинический случай 2

В ГВОЦ Прайд поступила собака породы той-терьер по кличке Шарп, возраст 1 год. У собаки наблюдалась сильная болезненность в области левого предплечья, отек, изменение формы конечности. После проведения рентгенологического исследования у собаки был диагностирован диафизарный перелом предплечья со смещением. После проведения необходимых предоперационных обследований (биохимический анализ крови, Эхо-сердца) собака была прооперированна. Перелом сопоставлен при помощи двухстороннего одноплоскостного аппарата внешней фиксации. С данной конструкцией собака может сразу пользоваться лапой в полном объеме. Аппарат снимают после полного сращения перелома под легкой седацией.

Ветеринарный врач, хирург-ортопед: Маслова Е. С.

Анестезиолог: Смирнова О. В.

Клинический случай 3

В ГВОЦ Прайд поступила собака породы пражский крысарик по кличке Итесса, возраст 1,5 года. У собаки наблюдалась сильная боль в области левого предплечья, отечность, собака не могла нормально пользоваться конечностью, опороспособность полностью отсутствовала. После проведения рентгенологического исследования у собаки был диагностирован дистальный перелом предплечья со смещением.

После проведения необходимых предоперационных обследований (биохимический анализ крови, Эхо-сердца) собака была прооперирована. Перелом сопоставлен при помощи двухстороннего одноплоскостного аппарата внешней фиксации. С данной конструкцией собака может сразу пользоваться лапой в полном объеме. При данном типе перелома, учитывая, что дистальный отломок не более 1 см, аппарат внешней фиксации является предпочтительной конструкцией. Аппарат снимают после полного сращения перелома под легкой седацией.

Ветеринарный врач, хирург-ортопед: Маслова Е. С.

Анестезиолог: Литвиновская К. В.

Автор статьи:

ветеринарный врач-хирург, специалист по ортопедии, неврологии и нейрохирургии

Маслова Екатерина Сергеевна

Источник

Описание

Несращение переломов – отсутствие консолидации переломов или арест процессов восстановления переломов. При несращении перелома щель между фрагментами кости заполнена фиброзно-хрящевыми тканями или ложным суставом (псевдоартроз). Несращение встречается достаточно часто как осложнения ортопедического лечения переломов, для коррекции данного заболевания требуется дальнейшее хирургическое лечение основанное на знании и опыте. Цель лечения несращения – восстановление функции конечности и способности животного к адекватному перемещению.

Отличие отсроченного сращения переломов от полного несращения основывается только на времени, более специфично при проведении серийных радиографических исследований. За исключением молодых растущих собак, полное несращение трудно диагностировать в срок до 2 месяцев с начала лечения перелома. И все же, отсутствие консолидации следует пытаться распознавать на ранней стадии, в период проведения контрольных снимков, в данной ситуации возможно предотвращение несращения и своевременная его коррекция.

Несращение переломов чаще отмечается у собак, у кошек встречается значительно реже.

Классификация

В повседневной практике можно использовать простую классификацию несращения переломов, которая основывается на 4-х факторах:

1. Биологическая активность.

2. Наличие или отсутствие инфекции.

3. Место перелома.

4. Смещение фрагментов.

Наибольшую клиническую значимость имеют биологическая активность перелома и наличие/отсутствие инфекции. Место перелома (диафизарный, метафизарный или эпифизарный) и положение фрагментов (смещены или нет) имеют меньшую практическую ценность.

Биологическая активность основывается на жизнеспособности тканей в зоне перелома или остеогенном потенциале, что напрямую зависит от кровоснабжения. Weber и Cech (1976) распределили несращение переломов в две большие группы: 1. Биологические активные несращения, с хорошим кровоснабжением и различной степенью формирование мозоли; 2. Нежизнеспособные или неактивные несращения, с минимальным образованием мозоли или полным ее отсутствием, а также с неадекватным кровоснабжением. Данные две группы могут быть дальше подразделены на подтипы, основываясь на данных радиографического обследования.

Биологически активное несращение перелома

Жизнеспособное несращение переломов определяется формированием богатой, сосудистой мозоли и волокнистой хрящевой тканью, в щели между отломками.

В большинстве случаев, причинами данного типа несращения служат неадекватная редукция и стабильность перелома, сопровождаемое избыточным движением между фрагментами. При биологически активном несращении прогнозы на выздоровление значительно лучше, чем при нижизнеспособной форме несращения. В большинстве случаев, дополнительная стабилизация ± компрессия фрагментов ведут к выздоровлению. Пересадка собственной губчатой кости при этом применяется редко.

Далее представлены четыре подтипа биологически активного несращения:

1. Гипертрофическое несращение. Несращение с гипертрофической мозолью определяется наличием значительной по размеру костной мозоли с хорошим кровоснабжением и наличием волокнистого хряща в щели перелома. Данный подтип обычно связан с недостаточной стабильностью перелома и чаще наблюдается при использовании интрамедуллярных спиц в монорежиме с сохранением ротационной нестабильности.

2. Слегка гипертрофическое несращение. Несращение данного подтипа характеризуется формированием мозоли малого размера, рассматривается как вариант предшествующего подтипа. При данной форме несращения обычно отмечается связь с продолжающейся легкой подвижностью в зоне перелома после неадекватной фиксации пластинами и винтами.

3. Олиготрофическое несращение. Несращение данного подтипа не имеет признаков формирования мозоли и может быть легко спутано с биологически неактивным несращением. Данный подтип может быть связан со значительным смещением фрагментов перелома. Концы фрагментов на рентгеновских снимках могут иметь круглую и деминерализированную видимость. Жизнеспособность может быть определена при использовании техник определения регионального кровотока или по клиническому ответу на редукцию и стабилизацию. Данный тип перелома чаще встречается при нелеченных переломах, отрывах.

Фото 1. Гипертрофическое несращение голени у собаки в отсутствии фиксации.

Фото 2. Ортогональная проекция фото 1.

Фото 3. Гипертрофическое несращение лучевой кости у той породы, ранее проводилась попытка фиксации перелома интрамедуллярной спицой

Биологически неактивное несращение

Нежизнеспособное несращение определяется отсутствием костной мозоли в зоне перелома, недостатком кровотока, наличием некротических фрагментов кости и атрофией кости. Костные фрагменты могут иметь атрофический, скругленный вид с закупоренным костномозговым каналом. Частота встречаемости нежизнеспособного несращения гораздо ниже, чем при биологически активного типа. Биологически неактивное несращение имеет худшие прогнозы по сравнению с биологически активным. Далее представлены четыре распознаваемых подтипа биологически неактивного несращения:

1. Дистрофическое несращение. Данный тип несращения связан с оскольчатыми переломами, плохим кровоснабжением и некрозом промежуточных фрагментов. Данные факторы мешают нормальному формированию мозоли и заживлению перелома.

2. Некротическое несращение. Данный тип несращения связан с оскольчатыми и/или инфицированными переломами, со значительным нарушением кровоснабжения фрагментов. Серийные радиографические исследования определяют, что фрагменты не участвуют в процессах консолидации.

3. Дефектное несращение. При данном типе несращения, потеря кости по причине повреждения, хирургического вмешательства или инфекции ведет к образованию большого дефекта, заполненного неактивными мягкими тканями.

4. Атрофическое несращение. Концы кости атрофированы, скруглены и запечатаны, окружающая кость с остеопорозом. Данный тип несращения чаще встречается при переломах конечностей взрослых собак той пород, особенно при дистальных переломах предплечья и лечением посредством гипсовых повязок. При данном типе требуется стабилизация и пересадка аутографта для реактивации консолидации перелома.

Фото 4. Пример неактивного несращения перелома предплечья у той-породы на фоне применения наружного фиксатора и последующего остеомиелита.

Причины

Для формирования несращения существует множество причин, иногда, в отсутствии консолидации перелома конкретного пациента, могут играть роль не одна причина (пр. техническая ошибка фиксации + остеомиелит). Общим сценарием и примером служит дистальный перелом лучевой кости у той-пород, стабилизированный наружным сопоставлением. Другими классическими примерами служат внутрикостные спицы с неадекватной ротационной и аксиальной стабильностью, наружные фиксаторы с неадекватной рамкой и размерами спиц, потеря серкляжа с миграцией его в зону перелома, пластины и винты неадекватного для пациента размера.

Ниже представлены основные причины формирования несращения переломов:

1. Неадекватная стабилизация с сохраняющимся движением в зоне перелома. Это самая частая причина несращения, чаще всего развивается в результате технических ошибок (неадекватная оценка перелома, выбор несоответствующего метода фиксации, неверный подбор имплантов, раннее удаление имплантов, прочее).

Причиной большинства несращений переломов костей собак и кошек служит именно плохой выбор решения и технические провалы в фиксации, характеристики исходного перелома играют меньшую роль. Всегда следует помнить, что нестабильность зоны перелома – самая частая причина несращения.

2. Щель между фрагментами по причине потери кости при травме, интраоперационном удалении фрагмента, дистракции мышечными силами или имплантом, интерпозиции мягких тканей. Щель между фрагментами, превышающая по размерам регенеративную способность кости ведет к заполнению ее фиброзными и/или хрящевыми тканями, нежели чем к формированию новой кости.

3. Потеря нормального кровоснабжения. Нарушения кровоснабжения могут развиться в результате травмы или интраоперационно. Ятрогенное нарушение кровотока может развиться при избыточном воздействии на периост, повреждении питающих сосудов и раздроблении кости или мягких тканей. Характерным примером нарушенного кровотока служит дистальный перелом предплечья у той пород, в данном случае отмечается исходное ограничение кровоснабжения, и такие переломы имеют высокую склонность к формированию нежизнеспособного несращения.

4. Остеомиелит. Инфекция места перелома ведет к снижению pH, что нарушает локальный гомеостаз кальция. В дополнение, нарушение местного кровотока ведет к образованию мертвых костей в зоне перелома. Обезжизненные и инфицированные фрагменты кортикального слоя в конечном итоге могут секвестироваться. Однако, переломы могут консолидироваться в присутствии инфекции, при условии стабильной фиксации. Ослабление имплантов развивается быстрее при условии инфекции кости. Движение остается общим знаменателем в поддержании несращения и инфекции.

5. Другие предрасполагающие факторы несращения. Они могут включать пожилой возраст, терапия кортикостероидами или антикоагулянтами, облучение, ожоги, кахексия и некоторые другие.

Клинические признаки и диагностика

Диагноз несращения основывается на оценке истории болезни, клинических признаков и данных серийных радиографических исследований.

Основными клиническими признаками несращения кости являются хромота пораженной конечности и боль при пальпации зоны перелома. Отказ от использования конечности в передвижении ведет к атрофии мышц, тугоподвижности суставов и остеопорозу. Выраженность боли и хромоты значительно варьируют между животными, оно позволяет лишь заподозрить несращение перелома и служить показанием к дальнейшей радиографической оценке.

Диагноз несращение перелома устанавливается по отсутствию радиографических признаков консолидации перелома через несколько месяцев после начала лечения. Характерные радиографические признаки перечислены в разделе классификация несращения переломов, и варьируют в зависимости от конкретного типа отсутствия консолидации перелома. Сцинтиграфия может использоваться как дополнительный метод диагностики, она способна подтвердить недостаток кровеносных сосудов в зоне перелома.

Лечение

Важное условие лечения несращения переломов кошек и собак – выявление причин и адекватная их коррекция. Основу лечения несращения составляет удаление ослабленных имплантов и секвестров, стабилизация переломов, компрессия и добавление аутографта губчатой кости (последнее в случаях атрофического несращения). Посредством вышеперечисленных действий, происходит уменьшение щели между фрагментами и жесткая стабилизация, что позволяет животному пользоваться конечностью (последнее предотвращает дальнейшую атрофию мышц, фиброз и тугоподвижность суставом, а также стимулирует циркуляцию).

Также, при достижении компрессии и стабильности, сосудистые фиброзные ткани и хрящ между фрагментами замещаются костной тканью и происходит консолидация. Несмещенные переломы должны подвергаться компрессии и фиксации на месте (in situ), с минимальным обнажением кости и нарушением существующего кровоснабжения. В норме, удаляется только тот участок мозоли, который мешает нормальному установлению пластины, остальной объем ремоделируется произвольно.

В случае несращения и смещения переломов, ткани ложного сустава иссекаются до достижения редукции, костномозговой канал распечатывается, концы костных фрагментов подрезаются. Стабилизация ускоряет выздоровление, даже в присутствии инфекции. В случае биологически неактивных переломов и идентификации нежизнеспособных тканей всегда используется пересадка губчатого вещества собственной кости (аутографт).

Краеугольный камень лечения несращения – именно достижение стабильности зоны перелома. Ниже более подробно описаны способы лечения в зависимости от их типа.

Диафизарные неинфицированные несращения

Предпочтительный метод лечения данного типа несращения – использование компрессионной пластины, при этом достигается наилучшая стабильность перелома. Используется стандартный доступ к зоне перелома, все установленные нестабильные импланты удаляются, обнажается только участок кости для установки новой пластины. Динамическая компрессионная пластина (DCP) обеспечивает адекватное уменьшение щели между фрагментами размером менее 4 мм. При более широкой щели между фрагментами вначале применяются инструменты для создания компрессии рубцовых тканей. Для достижения адекватного соприкасания пластины с костью, часть мозоли удаляется (только в зоне пластины). Для фиксации используется пластина с шестью отверстиями (как минимум), при достаточной длине кости лучше использовать более длинную пластину.

В целях достижения стабилизации кроме пластин могут быть использованы наружные скелетные фиксаторы. Циркулярные наружные фиксаторы имеют преимущества, так как сохраняют аксиальные микродвижения. Линейный фиксаторы не дают этого преимущества и очень важно удостовериться, что рамка и конфигурация фиксатора достаточно жестко фиксирует отломки и будет оставаться функциональной на весь период выздоровления.

При больших костных дефектах и несращении можно использовать технику Илизарова для постепенного перемещения остеомизированного костного сегмента диафиза с одной стороны на другую, используя наружный костный фиксатор. Тонкие спицы вводятся через кожу во фрагменты кости и соединяются зажимами. Зажимы используются для постепенного переноса сегмента кости (порядка 1 мм в день) после остеотомии с одной стороны на другую. Данная техника основывается на формировании новой кости и именуется дистракционным остеосинтезом. При достижении сегментом места несращения, вводится аутографт губчатой кости и наружный фиксатор модифицируется для обеспечения должной стабильности и предотвращения движения кости в период нагрузки весом.

При смещенных типах несращения процедура лечения отличается только тем, что требуется большее воздействие. Для достижения корректного выравнивания по аксиальной оси требуется большее удаление мягких тканей и мозоли. Все ткани между фрагментами должны быть иссечены и костномозговая полость должна быть распечатана для быстрой реваскуляризации зоны перелома. Также, показано введение аутографта губчатой кости.

Рана закрывается послойно, при наличии карманов показана установка дренажа (обычно удаляется через 48 часов). После операции показаны активные, но контролируемые прогулки на поводке. После заживления перелома пластина должна быть удалена.

Метафизарные и эпифизарные неинфицированные несращения

Метафизарные и эпифизарные несращения встречаются гораздо реже, но лечить их труднее, по причине одновременной тугоподвижности в суставе, потери вещества губчатой кости и неподходящей длины костного фрагмента.

В случае несращения перелома в зоне коленного сустава, он должен быть мобилизован посредством капсулотомии или капсулэктомии и резекции гипертрофических синовиальных мембран и рубцов. Свободные костные фрагменты и ограничивающие гипертрофические кости должны быть удалены. Если суставная поверхность вовлечена, то фрагменты должны быть аккуратно подогнаны и поддержаны временно спицами Киршнера для облегчения межфрагментарной компрессии одним или более винтом. Предпочтительна фиксация фрагментов метафиза или эпифиза посредством специальных компрессионных пластин, реконструкционных пластин или пластин с крючком. В некоторых случаях, форма и размеры костных фрагментов диктуют использование наружных фиксаторов.

За исключением эффективного использования спиц с натяжением восьмеркой, в остальных случаях к использованию интрамедуллярных спиц и серкляжа в лечении данного вида несращения очень мало показаний. Пересадка губчатой кости показано редко, за исключением случаев с большой щелью между костными фрагментами. После операции показан ранний возврат к движению.

Атрофическое несращение

Атрофические несращения требуют не только стабилизации пластинами и винтами, но также агрессивной очистки и пересадки губчатой кости для стимуляции остеогенеза. Костномозговой канал должен быть распечатан, обычно с использованием малых сверел или спиц, переходная мозоль резецируется. Аутографт губчатой кости должен быть включен в лечение всех биологически неактивных переломов, особенно при наличии некротических фрагментов и при потере участка кости.

В некоторых случаях атрофического несращения, нормального процесса консолидации не удается достичь, и вариантом лечения может стать ампутация конечности. Животные, с тяжелой контрактурой мягких тканей, повреждением периферических нервов, тяжелым остеоартритом прилегающем к зоне несращения и выраженным остеопорозом, также могут потребовать ампутации конечности.

Инфицированное несращение

Остеомиелит определяется как воспаление кости и окружающих элементов мягких тканей (костный мозг, эндоост, периост, каналы Фолькмана и гаверсово пространство. Обычно вызывается микрофлорой (аэробной и анаэробной), чаще всего культивируются стафилококки, кишечная палочка, синегнойная палочка и протей, в редких случаях высеваются анаэробы, включая актиномицеты и клостридии.

Порядка 60% остеомиелитов развивается в результате ятрогенного заноса, множество этих случаев потенциально могут быть предупреждены посредством соблюдения техник асептики и антисептики, а также принципов атравматики. Наличие только бактерий не достаточно для развития остеомиелита, важную роль играют нестабильность, нарушение кровообращения, участки некроза кости и инородные тела (включая импланты).

Суть лечения остеомиелита очень емка и ее следует искать в отдельных источниках.

Валерий Шубин, ветеринарный врач, г. Балаково

Источник