Диафизарные переломы конечностей

Диагностика изолированных переломов диафиза большеберцовой кости не вызывает трудности. Видимая деформация поврежденного сегмента, нарушение опороспособности конечности и другие симптомы, характерные для диафизарных переломов любой локализации, позволяют поставить диагноз до рентгенологического исследования. Рентгенограмма голени позволяет уточнить характер перелома.

Лечение изолированных переломов большеберцовой кости без смещения отломков осуществляется циркулярной гипсовой повязкой (рис. 83) в течение 2-4 месяцев. При выраженном отеке голени – вскрывается дорожка по передней поверхности. После спадения отека повязка превращается в глухую циркулярную.

Изолированные переломы большеберцовой кости со смещением лечат оперативно в связи с тем, что они относятся к невправимым из-за целой малоберцовой кости.

Переломы обеих костей голени встречаются значительно чаще изолированных. Механизм повреждения может быть прямым и непрямым. Прямой механизм приводит к поперечным и оскольчатым переломам. Непрямой механизм (сгибание, скручивание) приводит к возникновению переломов с косой плоскостью излома, спиральных, винтообразных. Большеберцовая и малоберцовая кости часто ломаются на разных уровнях. Смещение отломков зависит как от силы и направления внешнего насилия, так и от действия мышц, прикрепляющихся к отломкам.

Клиника перелома четкая. Характерны симптомы диафизарных переломов любой локализации (боль, отечность, нарушение функции, деформация, крепитация, патологическая подвижность, анатомическое укорочение голени). Кроме того, возможно воронкообразное втяжение (умбиликация) кожи над местом перелома, что говорит об интерпозиции мягких тканей. Рентгенограмма в двух проекциях уточняет диагноз.

Выделяют следующие группы переломов диафиза голени:

– переломы без смещения отломков большеберцовой кости;

– репонируемые и легко уцерживаемые переломы;

– репонируемые переломы, но неудерживаемые без дополнительной тракции;

– нерепонируемые переломы.

Г ипсовой повязкой лечат переломы без смещения, а также репонируемые и легко удерживаемые переломы.

ипсовой повязкой лечат переломы без смещения, а также репонируемые и легко удерживаемые переломы.

Гипсовая повязка не предупреждает вторичного смещения, поэтому она не должна применяться при косых и винтообразных переломах. При переломах в верхней трети голени гипсовая повязка накладывается от ягодичной складки, при средней трети – от середины бедра до кончиков пальцев стопы. При наличии отека голени гипсовую повязку рассекают по передней поверхности.

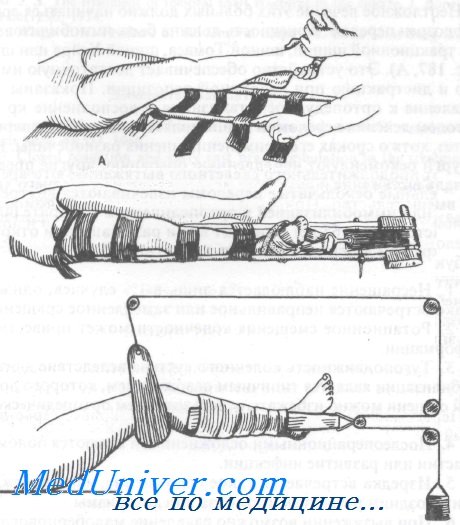

Лечение методом постоянного скелетного вытяжения (рис.84) является основным при закрытых переломах обеих костей голени любой локализации. Спица для вытяжения проводится либо за надлодыжечную область, либо – за пяточную кость. Нога укладывается на шину Белера. Первоначальный вправляющий груз по оси голени – 10% от массы пострадавшего. Затем по контрольной рентгенограмме, которая производятся не раньше чем через 24-48 часов, подбирают индивидуальный груз. Продолжительность постельного режима – 4 недели. Достоверным клиническим критерием достаточности срока лечения является отсутствие патологической подвижности в зоне перелома, что и является показанием для очередного рентгенологического исследования места перелома. После демонтажа скелетного вытяжения конечность фиксируют гонитной гипсовой повязкой на 2-3 месяца. Трудоспособность восстанавливается через 4-6 месяцев со дня травмы.

Оперативное лечение закрытых диафизарных переломов показано при интерпозиции мягких тканей в зоне перелома, открытых и осложненных переломах, нерепонируемых переломах. При переломах диафизов обеих костей проводят остеосинтез только большеберцовой кости.

Подкожный разрыв ахиллова сухожилия.

Разрыв ахиллова сухожилия чаще возникает у лиц с дегенеративным изменением сухожилия вследствие микротравм. Разрыв сухожилия происходит при прыжке на носки с чрезмерным напряжением икроножной мышцы.

Клиника. В момент травмы больной чувствует треск и резкую боль, это сопровождается ослаблением или отсутствием подошвенного сгибания стопы. При пальпации выявляется диастаз между концами поврежденного сухожилия.

Лечение преимущественно оперативное. При “здоровом” сухожилии возможно наложение только сухожильного шва. При дегенеративном изменении его проводят пластику собственными тканями по В.А. Чернавскому, при этом из здоровой части проксимального фрагмента сухожилия выкраивается лоскут, перебрасывается через имеющийся дефект и подшивают к дистальному фрагменту. После операции нога фиксируется циркулярной гипсовой повязкой от средней трети бедра до кончиков пальцев стопы под углом сгибания в коленном суставе 5° , а стопа – под максимальным углом подошвенного сгибания сроком 4-5 недель. Затем гипсовая повязка меняется, стопа устанавливается под углом 0 , иммобилизация продолжается еще в течение 4-5 недель. После этого повязку снимают и приступают к восстановительному лечению – ЛФК, массаж, электрофорез с трилоном Б, элетростимуляция мышцы голени и др..

Переломы лодыжек

С амые частые переломы нижней конечности – это различные повреждения голеностопного сустава, возникающие большей частью во время гололеда. В зависимости от механизма травмы различают в основном два типа поврежденийи их комбинации: I. пронационные переломы лодыжек; 2. супинационные переломы лодыжек.

амые частые переломы нижней конечности – это различные повреждения голеностопного сустава, возникающие большей частью во время гололеда. В зависимости от механизма травмы различают в основном два типа поврежденийи их комбинации: I. пронационные переломы лодыжек; 2. супинационные переломы лодыжек.

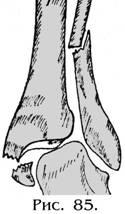

Пронационные переломы возникают при насильственном и чрезмерном повороте стопы кнаружи (пронация). При этом за счет натяжени внутренней боковой (дельтовидной) связки голеностопного сустава может произойти ее разрыв или отрыв в месте ее прикрепления к верхушке лодыжки, или полный отрыв внутренней лодыжки на уровне щели голеностопного сустава. Линия перелома при этом, как правило, горизонтальная. Если травмирующая сила продолжает действовать, то таранная кость, потеряв стабильность, смещается в пространство между берцовыми костями В дальнейшем, упираясь в наружную лодыжку, она может привести к разрыву дистального межберцового синдесмоза или отрыву его от большеберцовой кости с костным фрагментом. Затем блок таранной кости упирается в малоберцовую кость и приводит к ее перелому на 5-7 см выше голеностопного сустава. Вследствие чего возникает вывих или подвывих стопы кнаружи. В некоторых случаях дистальный межберцовый синдесмоз может не повреждаться. В этих случаях происходит отрыв наружной лодыжки на уровне щели голеностопного сустава и стопа смещается кнаружи.

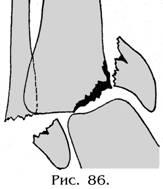

Супинационные переломы возникают при чрезмерном насилии на голеностопный сустав в положении супинации стопы, т.е. поворота стопы кнутри. При этом за счет напряжения наружной боковой связки происходит ее разрыв или отрыв от места прикрепления у верхушки наружной лодыжки, или ее перелом. После чего, если внешнее насилие продолжает действовать, таранная кость смещается кнутри, приводя к возникновению вертикального или косого перелома внутренней лодыжки с подвывихом стопы кнутри (рис. 86).

Супинационные переломы возникают при чрезмерном насилии на голеностопный сустав в положении супинации стопы, т.е. поворота стопы кнутри. При этом за счет напряжения наружной боковой связки происходит ее разрыв или отрыв от места прикрепления у верхушки наружной лодыжки, или ее перелом. После чего, если внешнее насилие продолжает действовать, таранная кость смещается кнутри, приводя к возникновению вертикального или косого перелома внутренней лодыжки с подвывихом стопы кнутри (рис. 86).

Если в момент травмы при пронации или супинации стопа была в положении подошвенного сгибания, то при этом может произойти отрыв заднего края большеберцовой кости, а при тыльном сгибании стопы (пяточная стопа) – отрыв переднего края большеберцовой кости.

Клиника. Больные жалуются на боли в поврежденном суставе, потерю опороспособности поврежденной ноги, невозможность самостоятельной ходьбы. При осмотре выявляется деформация голеностопного сустава, обусловленная гемартрозом и смещением стопы, боли при пальпации в месте перелома лодыжек, ограничение активных и пассивных движений.

Диагноз уточняет рентгенологическое обследование в двух проекциях. На рентгенограмме пронационное повреждение характеризуется смещением стопы кнаружи, увеличением диастаза между берцовыми костями, горизонтальным переломом внутренней лодыжки на уровне щели сустава.

Супинационный перелом характеризуется смещением стопы кнутри, вертикальным или косым переломом внутренней лодыжки. Межберцовый синдесмоз, как правило, не повреждается.

Лечение. Первая врачебная помощь при повреждениях голеностопного сустава заключается в обезболивании и фиксации поврежденной конечности транспортными шинами по задней и боковым поверхностям голени от коленного сустава с фиксацией стопы.

Основной метод лечения – консервативный.

При изолированных переломах одной из лодыжек без смещения или подкожном повреждении связок лечение проводят в глубокой задней гипсовой шине от коленного сустава до кончиков пальцев в течение 3-4 недель.

При переломах со смещением показано одномоментное вправление под местным или общим обезболиванием. При пронационных переломах осуществляется тракция за стопу и пятку при выпрямленной конечности, затем стопу смещают кнутри, а оторванную внутреннюю лодыжку кзади и адаптируют ее с большеберцовой костью, пятку супини-руют, голень и стопу фиксируют циркулярной гипсовой повязкой до верхней трети голени. При супинационных переломах сначала осуществляется тракция по оси конечности, вправляют оторванную внутреннюю лодыжку вместе с фрагментом большеберцовой кости и стопу фиксируют циркулярной гипсовой повязкой в среднефизиологическом положении. При переломе заднего края стопе придается положение тыльного сгибания под углом 10-20 . При переломе переднего края фиксация осуществляется в положении подошвенного сгибания под углом 10-20.

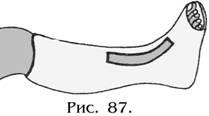

Во всех случаях в гипсовой повязке вскрывается “дорожка” над голеностопным суставом во избежание сдавления конечности (рис.87). Больной должен быть госпитализирован для дальнейшего наблюдения.

Контрольные рентгенограммы в гипсовой повязке производят сразу после вправления и через 6-7 дней (после спадения отека). После чего повязка моделируется (сжимается с боков) и превращается в циркулярную сроком на 2-2,5 месяца,, в зависимости от тяжести перелома.

Контрольные рентгенограммы в гипсовой повязке производят сразу после вправления и через 6-7 дней (после спадения отека). После чего повязка моделируется (сжимается с боков) и превращается в циркулярную сроком на 2-2,5 месяца,, в зависимости от тяжести перелома.

Оперативному лечению подвергаются открытые переломы, при безуспешной двухразовой репозиции, появлении вторичного смешения в гипсовой повязке. Фиксация переломов лодыжек производится различными металлическими фиксаторами. Вид внешней иммобилизации в послеоперационном периоде и её сроки такие же, как при переломах со смещением. Восстановление трудоспособности у больных наступает через 3-4 месяца.

Переломы костей стопы.

К ним относятся переломы таранной кости (изолированные переломы заднего отростка, шейки и тела), пяточной кости (краевые, компрессионные), ладьевидной, кубовидной, клиновидной костей, переломы плюсневых костей и фаланг пальцев.

Среди всех переломов костей стопы чаще всего возникают переломы пяточной и плюсневых костей.

Причины повреждений связаныкак с прямой, так и с непрямой травмой. Внешнее насилие действует непосредственно на кость при падении тяжести, нередко переломы пяточной и таранной костей происходят при падении с высоты с приземлением в положении стоя. При таком механизме травмы необходимо особое внимание сосредоточить не только на диагностике повреждений стопы, но обязательно обследовать позвоночник, так как возможны компрессионные переломы его.

Клинически переломы костей стопы сопровождаются болями (особенно при переломах пяточных костей, они весьма интенсивные), нарушением опороспособности, усилением боли при движении, кровоподтеком, деформацией и нарушением обычных контуров стопы. Уточнить диагноз позволит рентгенограмма.

Первая помощь такая же, как при повреждениях голеностопного сустава. Лечение преимущественно консервативное. При переломах без смещения голень и стопу фиксируют глубокой задней гипсовой шиной. При переломах со смещением проводят при показаниях – одномоментное вправление с последующей фиксацией гипсовой повязкой. фиксации спицами Киршнера, а при переломе пяточной кости со смещением – скелетное вытяжение или вправление и фиксация с помощью компрессионно-дистракционных аппаратов.

Соседние файлы в предмете Травматология и ортопедия

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

14.06.201429.28 Mб133Травматология и ортопедия. Том 1. Корнилов Н.В..djvu

- #

- #

Источник

Переломы диафиза бедренной кости. Классификация, диагностика и лечениеДиафиз бедренной кости имеет протяженность от уровня, находящегося на 5 см дистальнее малого вертела, до точки, расположенной на 6 см проксимальнее бугорка, к которому прикрепляется приводящая мышца. Диафиз бедра представляет собой крепкую кость с прекрасным кровоснабжением и, следовательно, хорошей способностью к заживлению. Диафизарные переломы наиболее характерны для детей и подростков. Разгибательная мускулатура, окружающая диафиз, часто служит причиной смещения фрагментов. Мышцы наружной поверхности, прикрепляющиеся к большому вертелу, могут привести к абдукционной деформации, в то время как мышцы, крепящиеся к малому вертелу (подвздошно-поясничная), приводят к наружной ротационно-сгибательной деформации в случае перелома проксимального отдела диафиза бедра. При переломах в средней трети диафиза наблюдается варусная деформация вследствие тяги внутреннего аддуктора, которому оказывают сопротивление наружная группа мышц бедра и широкая фасция.

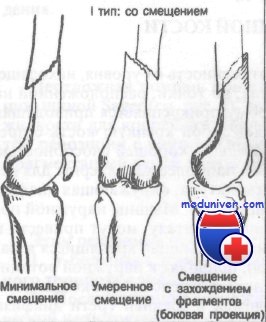

Раньше летальность при переломах диафиза бедра достигала 50%, главным образом из-за длительного пребывания больного в постели. Современное лечение с использованием пластин или интрамедуллярных стержней позволяет рано поднимать больных. Сопутствующие повреждения седалищного нерва при этих переломах наблюдаются редко, благодаря защитному футляру окружающей мускулатуры. Переломы диафиза бедра классифицируют по трем типам: I тип: спиральные или поперечные переломы диафиза без смещения или с поперечным или угловым смещением II тип: оскольчатые переломы диафиза бедренной кости III тип: открытые переломы диафиза бедренной кости. Переломы диафиза бедра обычно являются следствием воздействия значительной травмирующей силы, например при прямом ударе или непрямой передаче силы через согнутое колено.

Больной жалуется на сильную боль в поврежденной конечности, и, как правило, наблюдается заметная деформация последней. Конечность может быть укорочена и при ее движении отмечается крепитация. Бедро может быть отечным и напряженным вследствие кровоизлияния и образования гематомы. Повреждения артерии наблюдаются редко, но вероятность этого следует исключить при первичном обследовании. Повреждение сосудов при переломе диафиза бедренной кости следует заподозрить при: 1) наличии увеличивающейся гематомы; 2) исчезновении или уменьшении наполнения пульса; 3) наличии закрытого перелома и усиливающейся неврологической симптоматики. Переломы диафиза бедра обычно являются результатом действия значительной силы. Им могут сопутствовать другие переломы на стороне повреждения, вывихи, повреждения связок и мягких тканей тазобедренного и коленного суставов. Переломы могут сопровождаться ушибами и разрывами мышц в острой стадии с появлением гематомы, а впоследствии с развитием оссифицирующего миозита. Из-за значительной повреждающей силы у многих больных имеются множественные повреждения, требующие тщательного систематического первичного обследования. Переломы диафиза бедра сопровождаются массивным кровотечением, при котором в среднем кровопотеря составляет до 1000 мл.

Лечение перелома диафиза бедренной костиНеотложное лечение этих больных должно начинаться сразу же, как заподозрен перелом. Конечность должна быть иммобилизована накожной тракционной шиной, шиной Томаса, шиной Хейра или шиной Sager. Это устройство обеспечивает достаточную иммобилизацию и дистракцию при первичной репозиции. Показаны раннее направление к ортопеду, госпитализация и восполнение кровопотери. Методом лечения переломов I типа является интрамедуллярный остеосинтез, хотя о сроках его применения мнения разноречивы. Некоторые хирурги рекомендуют немедленную операцию, другие предпочитают сначала вытяжение и лишь при безуспешности последнего хирургическое вмешательство. При лечении оскольчатых переломов также нет единой тактики: оно зависит от степени фрагментации и локализации перелома. Переломы проксимального или дистального отдела обычно требуют продолжительного скелетного вытяжения, в то время как незначительные оскольчатые переломы излечиваются внутренней фиксацией или иммобилизацией в ортопедическом аппарате. Больные в возрасте старше 65 лет умирают в три раза чаще при открытом, чем при закрытом лечении переломов этого типа.

Б. Накожное вытяжение при переломе диафиза бедра Осложнения перелома диафиза бедренной костиПереломам диафиза бедра сопутствует несколько серьезных осложнений. 1. Несращение наблюдается лишь в 1% случаев, однако не столь редко встречаются неправильное или замедленное сращение. 2. Ротационное смещение конечности может привести к стойкой деформации. 3. Тугоподвижность коленного сустава вследствие длительной иммобилизации является типичным осложнением, которого до определенной степени можно избежать использованием ортопедического аппарата. 4. Послеоперационными осложнениями являются поломка гвоздей, пластин или развитие инфекции. 5. Изредка встречается такое осложнение, как повреждение артерии с поздним развитием тромбоза или аневризмы. 6. При вытяжении возможно сдавление малоберцового нерва с нарушением его функции. 7. В месте перелома может возникнуть повторный перелом (рефрактура). Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021 – Также рекомендуем “Переломы дистального отдела бедренной кости. Классификация, диагностика и лечение” Оглавление темы “Переломы бедра, костей голени”:

|

Источник

А. Вытяжение при переломе диафиза бедра шиной Томаса и приспособление для вытяжения по Хейра. При этих переломах предпочтительнее всего тракционная шина Sage.

А. Вытяжение при переломе диафиза бедра шиной Томаса и приспособление для вытяжения по Хейра. При этих переломах предпочтительнее всего тракционная шина Sage.