Демографический перелом это

| Демография сталинской эпохи |  |

Над темой номера работал |

Рождаемость: великий перелом

В начале ХХ века Россия была страной с очень высокой

рождаемостью. Во время Первой мировой и гражданской войн рождаемость,

по понятным причинам, сократилась, но к середине 1920-х годов жизнь

населения, тогда, по преимуществу, крестьянского, России, Украины,

других районов СССР нормализовалась, и восстановилась довоенная

высокая рождаемость. Однако этот послевоенный подъем продержался

недолго, к концу 1920-х годов уже стало заметно сильное снижение,

которое резко ускорилось после 1929 года – сталинского “года

великого перелома”.

Рисунок 1. Коэффициент суммарной рождаемости в России

и на Украине

Россия 1927-1940 и 1950-1958 – оценка Андреева и соавторов; Украина

за 1925-1929 – расчет М.В. Птухи; Россия 2 (за 1950-1958) и Украина

за те же годы – оценка А. Блюма

Источники: Андреев Е.М. и соавторы. Демографическая история

России, с. 164-165; Птуха М.В. Очерки по статистике населения,

с. 447; Blum А. La transition demographique dans les republiques

orientale d’URSS. Population, 2, 1987.

Достигнув максимальной глубины падения в 1934 году,

после страшного голода, в 1935-1937 годах рождаемость в России снова

несколько повысилась, однако никогда уже не вернулась к уровню,

существовавшему до 1933 года. В 1935 году, когда Сталин произносил

свои знаменитые слова о том, что “жить стало веселее”,

а “рождаемости больше, и чистого прироста получается несравненно

больше”, коэффициент суммарной рождаемости в России был почти

на 40% ниже, чем в 1927 году. Что же касается естественного прироста,

то он был почти вдвое ниже, чем в 1927 году (11‰ против 21‰)1.

Снижение рождаемости в стране, вставшей на путь индустриализации

и урбанизации, – процесс закономерный. Что поражает в сталинском

СССР, так это огромная скорость снижения рождаемости. Для того чтобы

демографическое поведение целых поколений почти мгновенно перестроилось,

десятки миллионов людей должны были испытать невероятный шок. Таким

шоком и стали для большинства населения СССР события конца 1920-х

– начала 1930-х годов: принудительная коллективизация, раскулачивание

и голод. В каком-то смысле этот шок был гораздо более сильным, чем

шок Первой мировой и гражданской войн, революции и послереволюционной

разрухи. После их окончания население быстро вернулось к прежним

нормам демографического и семейного поведения, тогда как шок начала

30-х годов привел к необратимым изменениям.

Сами методы, которыми сталинское руководство СССР добивалось

– и добилось – “великого перелома” в народной жизни, были

таковы, что они безоглядно разрушали всю систему традиционных ценностей,

в том числе и семейных. Не случайно символом эпохи сделался доносчик

на собственных родителей Павлик Морозов, а принципы частной, семейной

жизни становились объектом откровенного глумления: жен заставляли

отрекаться от мужей, детей – от родителей и т.д.

На каждом перекрестке можно было прочесть знаменитое

заклинание: “Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!”,

но за этим пропагандистским фасадом скрывалось жестокое и циничное

растаптывание элементарных принципов, всего “святого”,

что в любом обществе стоят на страже мира семьи и детства и защищают

их в минуты самых тяжелых испытаний.

Чего стоит, например, один только Оперативный приказ

народного комиссара внутренних дел № 00486 15 августа 1937 года:

“С получением настоящего приказа приступите к

репрессированию жен изменников Родине, членов право-троцкистских

шпионско-диверсионных организаций, осужденных Военной коллегией

и военными трибуналами по первой и второй категориям, начиная

с 1 августа 1936 года… Аресту подлежат жены, состоявшие в юридическом

или фактическом браке с осужденным в момент его ареста… Жены

осужденных изменников Родине подлежат заключению в лагеря на сроки…

не менее 5-8 лет. Осужденные жены изменников Родине, не подвергнутые

аресту в силу болезни и наличия на руках больных детей, по выздоровлению

арестовываются и направляются в лагерь. Жены изменников Родине,

имеющие грудных детей, после вынесения приговора немедленно подвергаются

аресту и без завоза в тюрьму направляются непосредственно в лагерь.

Так же поступать и с осужденными женами, имеющими преклонный возраст…При производстве ареста жен осужденных дети у них

изымаются и… в сопровождении специально наряженных в состав

группы, производящей арест, сотрудника или сотрудницы НКВД отвозятся:а) дети до 3-летнего возраста – в детские дома и ясли

Наркомздравов;

б) дети от 3-х до 15-летнего возраста – в приемно-распределительные

пункты;

в) социально опасные дети старше 15-летнего возраста – в специально

предназначенные для них помещения…Социально опасные дети…, в зависимости от их возраста,

степени опасности и возможностей исправления, подлежат заключению

в лагеря или исправительно-трудовые колонии НКВД или водворению

в детские дома особого режима Наркомпросов республик… Наблюдение

за политическим настроениями детей осужденных, за их учебой и

воспитательной жизнью возлагаю на Наркомов внутренних дел республик,

начальников Управлений НКВД краев и областей…”2

Надо ли удивляться тому, что, в условиях небывалого

экономического, идеологического и политического давления, основы

традиционного демографического поведения во всех слоях общества

стремительно разрушались, а рождаемость быстро сокращалась.

Напуганные этим неожиданным следствием своей экономической

и социальной политики Сталин, попытался распространить механизм

репрессий и на эту область жизни граждан СССР. Через несколько месяцев

после того, как он с большой помпой, но без всяких оснований заявил,

что население СССР “стало размножаться гораздо быстрее, чем

в старое время”, в стране был запрещен аборт.

Еще недавно свобода аборта в СССР, введенная в 1920

году, противопоставлялась его преследованию в капиталистических

странах, которым высокая рождаемость выгодна, так как нужна резервная

армия рабочей силы и резервная армия мужчин в качестве пушечного

мяса для войн3. Всем были известны слова Ленина о требовании “безусловной

отмены всех законов, преследующих аборт или за распространение медицинских

сочинений о предохранительных мерах”4.

Теперь же, после огромных демографических потерь 1933

года и резкого снижения рождаемости, выяснилось, что “в то

время, как все буржуазные страны не знают, куда девать своих людей,

где найти им работу, чем их накормить, нам людей не хватает”5.

Годы, непосредственно следовавшие за запретом аборта,

отмечены некоторым подъемом показателей рождаемости, но он был небольшим

и недолговременным. Запрет аборта не принес ожидавшегося эффекта,

а затем война вызвала новое резкое снижение рождаемости, и Сталин

решил еще подкрутить гайки. В конце войны, в 1944 году, был издан

указ, повышавший статус зарегистрированного брака и усложнявший

его расторжение. С другой стороны, тогда же была сделана попытка

повысить престиж материнства с помощью введения правительственных

наград многодетным матерям и предоставления им ряда льгот. Нечто

подобное имело место и во франкистской Испании – по-видимому, оба

генералиссимуса питали слабость к нагрудным знакам и верили в их

магическую силу. В целом же за такими мерами просматривается желание

превратить рождение детей в дело государственного значения и тем

обеспечить необходимый уровень рождаемости.

Судя по тому, что принятые меры не смогли остановить

снижения рождаемости, усиление государственного присутствия в семейных

делах оказалось неэффективным средством. Более того, именно страны,

пережившие тоталитарные режимы, пытавшиеся влиять на семейное и

демографическое поведение людей (Германия, Италия, Испания, Россия

и т.п.), демонстрируют уже в наше время самое глубокое падение рождаемости.

Возможно, это связано с тем, что государственное вмешательство в

любых формах – и с помощью кнута, и с помощью пряника – не увеличивает

силы самоорганизации семьи, а уменьшает их и делает семью беззащитной

перед влиянием разного рода экономических и социальных стрессов.

Так или иначе, снижение рождаемости продолжалось, причем

его масштабы в “сталинскую эпоху” были особенно велики.

Рисунок 2. Коэффициент суммарной рождаемости. Россия,

1897-2002 годы

Таблица 1. Снижение рождаемости в России. 1925-2000

Период | Число рождений в начале периода | Снижение числа рождений за 15 лет |

1925-1940 | 6,8 | 2,55 |

1940-1955 | 4,25 | 1,42 |

1955-1970 | 2,83 | 0,86 |

1970-1985 | 1,97 | -0,08 |

1985-2000 | 2,05 | 0,84 |

2000 | 1,21 |

С 1925 по 2000 год коэффициент суммарной рождаемости

в России снизился на 5,59 ребенка в расчете на одну женщину (с 6,80

до 1,21). Из них 3,97 ребенка, или 71% общего снижения приходятся

на 1925-1955 годы – “сталинскую эпоху”.

1 – Андреев Е., Дарский Л., Харькова

Т. Демографическая история России: 1927-1959. М., 1998, с. 164.

2 – Сборник законодательных и нормативных актов

о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. М., 1993,

с. 86-93.

3 – Генс А. Б. Аборт в РСФСР. Доклад на Всесоюзном

съезде по охране материнства и младенчества (1-8 дек. 1925 г.).

М., 1926, с. 4-5.

4 – Ленин В.И. Рабочий класс и неомальтузианство.

ПСС, т. 23, с. 257.

5 – “Труд”, 27 апреля 1937 года.

Источник

Нынешняя демографическая динамика в России кажется позитивной: растет продолжительность жизни, увеличивается численность населения, которая уже обеспечивается не только притоком мигрантов из стран СНГ, но и естественным приростом, пусть пока и небольшим. В то же время, ближайшие демографические перспективы ученые оценивают со сдержанным оптимизмом – прежде всего в силу складывающегося возрастного состава населения, отметил в докладе директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский.

Самая острая проблема современной России – так была определена демографическая ситуация в стране в Послании президента Федеральному собранию в мае 2006 года. Тенденции последних лет, и прежде всего рост числа рождений, вносят вклад в решение этой проблемы. Казалось бы, демографический «барометр» сейчас указывает на «ясную погоду». Однако вопрос в том, какая «погода» будет завтра. Свои прогнозы дал Анатолий Вишневский в докладе «Демографические проблемы России», представленном на круглом столе Высшей школы экономики и Фонда «Либеральная миссия».

Страна вышла на более позитивную демографическую орбиту

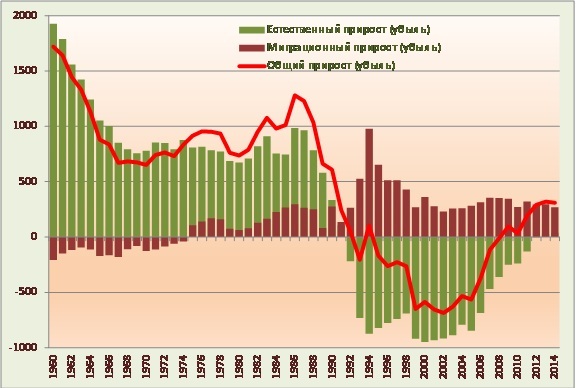

Население России растет с 2009 года – после четырнадцатилетней убыли. Более того, если вначале прирост обеспечивала исключительно миграция, которая «перекрывала» убыль населения, то нынешнее увеличение числа россиян – результат действия естественного прироста: в 2013-2014 годах число рождений оказалось больше числа смертей.

Впрочем, основным источником роста населения России по-прежнему остается приток мигрантов. Миграция резко выросла в середине 1990-х годов, оставалась значительной и в «нулевые», что позволило России частично заполнить демографические «пробелы». «За 21 год естественной убыли населения России (в 1992-2012 годах) ее совокупная величина составила 13,2 млн человек, а совокупная величина миграционного прироста за те же годы – 8,4 млн, – констатировал Вишневский. – Это позволило компенсировать 63% естественной убыли населения за этот период».

Рисунок 1. Прирост (убыль) населения РФ за период с 1960 по 2014 год

Источник: презентация А.Г.Вишневского.

Тем не менее, по всей видимости, естественный прирост населения РФ – явление временное, полагает исследователь. Почти неизбежное возвращение естественной убыли обусловлено объективными факторами, которые практически не поддаются воздействию. Главный среди них – сложившийся возрастной состав населения.

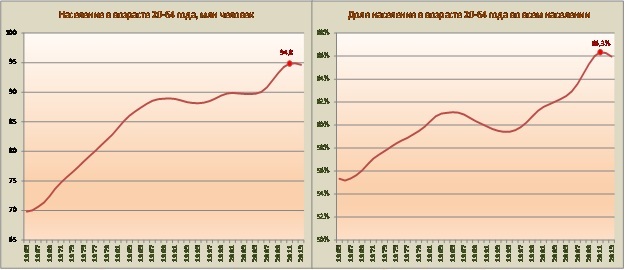

«Демографические дивиденды» исчерпываются

Изменения возрастной структуры населения обычно носят волнообразный характер («волна» высокой рождаемости сменяется «волной» низкой рождаемости – так, например, поколение «детей войны» весьма малочисленно, а идущее вслед за ним послевоенное поколение, напротив, обильно). В начале 1990-х годов возрастная структура населения была благоприятной. Россия тогда начала получать «демографический дивиденд», связанный с высокой численностью трудоспособного населения (от 20 до 64 лет). Такой расклад с трудоспособными людьми априори создает «дружественные» условия для развития экономики.

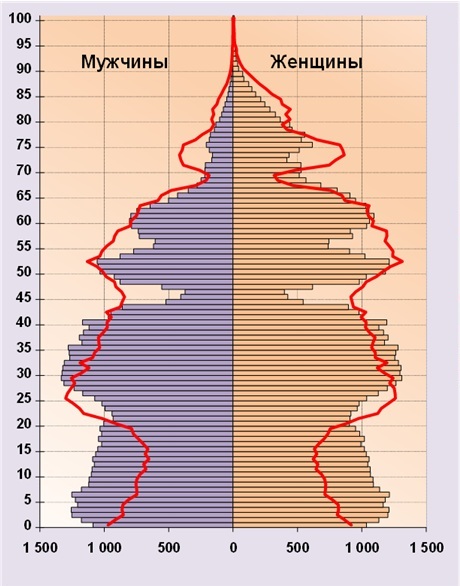

Рисунок 2. Половозрастная пирамида населения РФ в 1990 (столбики) и в 2013 (красная линия) годах, тыс. человек

Источник: презентация А.Г.Вишневского.

Исследователь детализировал «математику» численности трудоспособного населения. С середины 1990-х (рисунок 3, правый график) в России росла доля людей рабочих возрастов. В 2011 году был достигнут ее исторический максимум – 66,3% в общей численности населения (почти 95 млн человек; рисунок 3, левый график).

Особенно впечатляющий прирост трудоспособного населения – свыше 5 млн человек – пришелся на 2005-2011 годы. Из них львиную долю – 4,2 млн – составляет прирост за 2007-2010 годы. Тогда достигали 20-летнего возраста многочисленные поколения 1987-1990 годов рождения, а рубеж 65-летия пересекали и выходили, таким образом, из рабочих возрастов малочисленные «дети войны» (1942-1945 годов рождения).

Рисунок 3. Трудоспособное население РФ в абсолютных (слева) и относительных (справа) показателях, 1965-2013 годы

Источник: презентация А.Г. Вишневского.

Между тем, сейчас вслед за поколением бэби-бума 1980-х в трудоспособные возраста начали вступать весьма скудные по численности поколения 1990-х годов рождения. «Демографический провал» 1990-х перемещается в половозрастной пирамиде вверх (рисунок 2), расклад возрастов становится куда менее благоприятным. Особенно с учетом того, что увеличивается нагрузка на трудоспособное население со стороны пожилых людей.

Нагрузка на работников растет

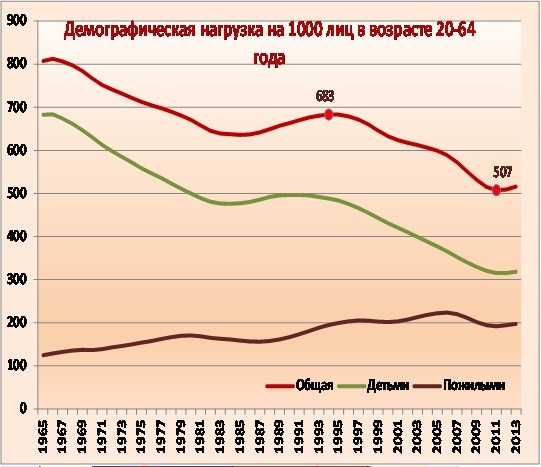

Долгое время Россия жила в условиях снижающейся демографической нагрузки (рисунок 4; последний период ее падения начался с середины 1990-х годов). Даже если нагрузка пожилыми увеличивалась, этот рост компенсировался снижением «давления» со стороны детей. В 2011 году эпоха уменьшения демографической нагрузки закончилась. Тогда ее показатель достиг небывало низкого уровня – 507 иждивенцев на 1000 лиц трудоспособного населения, после чего начался его рост. По мнению эксперта, он будет значительным.

К середине 2020-х годов нагрузка вернется к уровню начала 1990-х и будет продолжать повышаться. Это означает рост неудовлетворенного спроса на рынке труда и увеличение потребности в иностранной рабочей силе.

Рисунок 4. Демографическая нагрузка на население в РФ, 1965-2013 годы

Источник: презентация А.Г. Вишневского.

Рост рождаемости дали «отложенные» дети

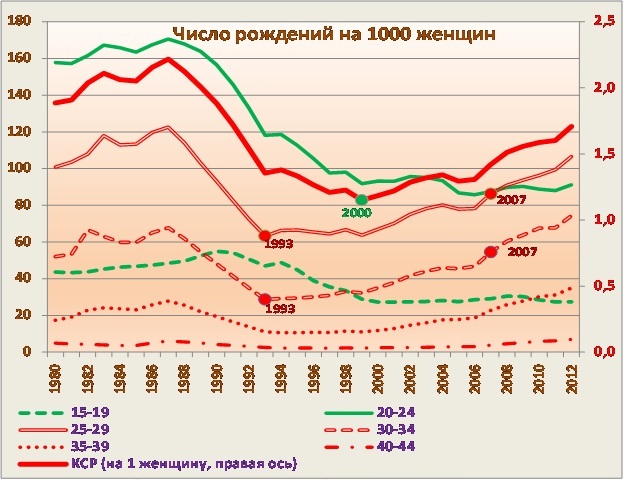

Коэффициент суммарной рождаемости (КСР) – число рождений на одну женщину репродуктивного возраста – в России растет уже почти пятнадцать лет (при этом меры государственной пронаталистской политики заработали примерно с середины этого срока – так, материнский капитал действует с 2007 года). Если в 2000 году КСР не достигал даже 1,2, то в 2007 году он составлял уже 1,4, а к 2012 году подошел к отметке 1,7 (добавим, что при этом снижается и число абортов за счет применения контрацепции). При таком тренде рождаемости ключевым оказывается вопрос, каковы факторы этого роста и устойчив ли сам тренд. Среди таких факторов ряд экспертов часто называют дружественную к материнству и детству социальную политику, прежние внушительные нефтяные доходы, которые инвестировались в нее, и пр.

Однако, объясняя рост рождаемости, нельзя не учитывать влияния изменения числа матерей и сдвигов в календаре рождаемости, подчеркивает Анатолий Вишневский. Главный вклад в рождаемость сейчас обеспечивают уже не женщины до 25 лет, как ранее, а женщины в возрасте от 25 до 39 лет. Если взглянуть на уровень суммарной рождаемости, то становится очевидно, что «кривая для КСР просто повторяет движение кривых для возрастных групп с растущей рождаемостью» (рисунок 5). Как отметил докладчик, сдвиг рождений к более поздним возрастам, начавшийся в России в 90-е годы, – тенденция, характерная для всех развитых стран.

Рисунок 5. Рождаемость в РФ в зависимости от возраста матерей

Источник: презентация А.Г.Вишневского.

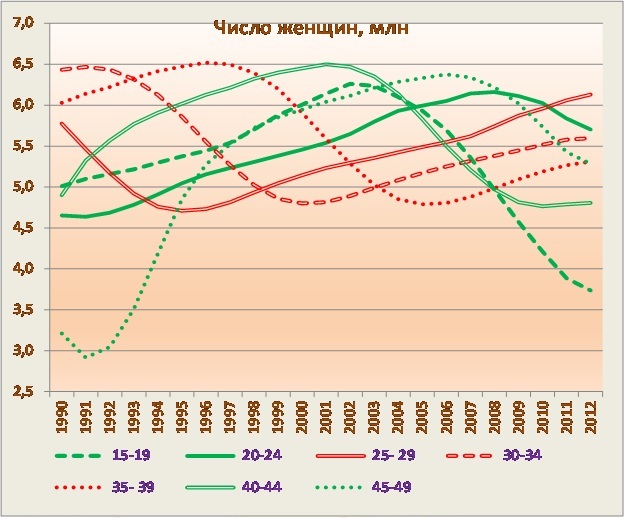

При этом в 2000-е годы именно группы женщин старше 25 лет и демонстрировали рост (рисунок 6).

Рисунок 6. Число женщин 15-49 лет в РФ по возрастным группам

Источник: презентация А.Г.Вишневского.

«Сопряженное увеличение числа потенциальных матерей в возрастах 25 лет и старше и интенсивности рождаемости в этих возрастах и обеспечило прирост числа рождений», – резюмировал исследователь.

Потенциальных матерей будет меньше

Беспокойство вызывает то, что число женщин в этих – теперь наиболее «урожайных» для материнства – возрастах скоро начнет падать.

Численность ключевой в плане рождаемости группы 25-29-летних женщин достигла максимума в 2012 году, после чего начинается ее сокращение. К 2017 году она уменьшится более чем на 1 млн, подсчитал эксперт. Для 30-34-летних точкой перелома станет 2018 год. Да и более молодых матерей будет немного. В репродуктивный возраст вступили весьма малочисленные «дети 1990-х». «Поддерживать нынешнее число рождений при таком сокращении числа потенциальных матерей едва ли будет возможно», – прокомментировал Анатолий Вишневский.

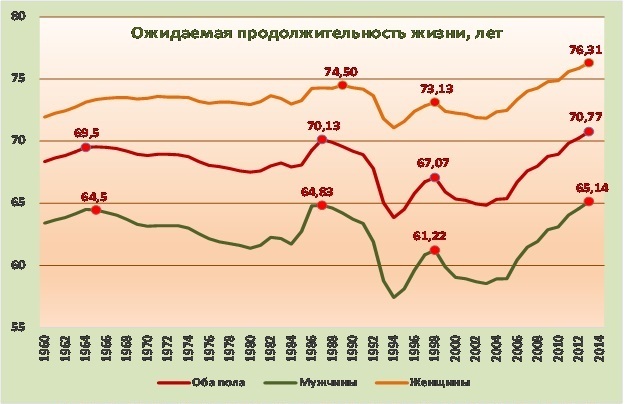

Продолжительность жизни восстановилась после падения

Позитивные демографические тенденции проявились и в росте продолжительности жизни, который идет с 2004 года.

В 2013 году продолжительность жизни была выше, чем в 2003, у мужчин – на 6,61 года, у женщин – на 4,46, для обоих полов – на 5,93 года. Ранее, в 2012 году, продолжительность жизни для обоих полов превысила семьдесят лет – впервые с 1987 года (рисунок 7; см. также статью «Продолжительность жизни в России растет»).

Однако, по оценке эксперта, это был лишь восстановительный рост. Пока показатели длительности жизни лишь едва-едва превысили уровень конца 80-х годов, с которого началось падение (рисунок 7).

Рисунок 7. Ожидаемая продолжительность жизни в РФ, 1960-2014 годы.

Источник: презентация А.Г.Вишневского.

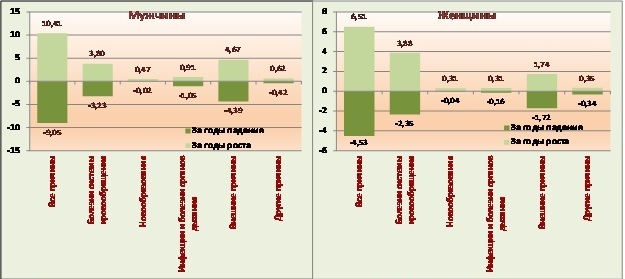

По сути, в последние годы смертность снижалась от тех же причин, от которых она росла на рубеже XX–XXI веков, – болезней сердца и сосудов, новообразований, инфекционных болезней и внешних причин: убийств, самоубийств, отравлений алкоголем и ДТП (рисунок 8; см. также статью «Число трагических смертей среди пожилых снижается»).

«Положение заметно лучше у женщин, где получен явный выигрыш за счет снижения смертности от заболеваний системы кровообращения», – комментирует эксперт (см. также статью «Смертность снижается неравномерно»). Так или иначе, в целом выигрыш все же невелик.

Рисунок 8. Вклад крупных классов причин смерти в падение и рост ожидаемой продолжительности жизни в 1990-2013 годах, лет.

Источник: презентация А.Г.Вишневского.

Из-за недостаточно эффективного контроля высокой смертности Россия десятилетиями несет немалые демографические потери, резюмирует исследователь. Число избыточных смертей за эти десятилетия, особенно среди мужчин в трудоспособных возрастах, исчисляется миллионами. Но связанный с этим гуманитарный и экономический ущерб, как ни странно, пока недооценивается.

Западный дрейф вымывает население из Азии

Ситуация с внутренней миграцией также непроста. Население России размещено крайне неравномерно. Азиатская часть занимает 75% территории страны, но в ней живет всего 20% ее населения (29 млн человек).

В Центральном федеральном округе (менее чем на 4% территории России) сосредоточено 27% ее населения. Причем дисбаланс населения в Европейской и Азиатской части России только увеличивается – в силу миграции, которая идет только на запад.

Иными словами, Сибирь и Дальний Восток так и остаются слабозаселенными. Крупных городов – а это опора заселения – к востоку от Урала всего три: Новосибирск, Омск и Красноярск (одна пятая от всех городов-миллионников).

При этом фактически западный дрейф необратим. Воспрепятствовать ему мешает потребность регионов Центра в рабочей силе и общий дефицит демографических ресурсов в стране, подчеркнул ученый.

Необходима иностранная рабочая сила

«У нас широко распространено представление о России как о втором после США мировом центре притяжения мигрантов, – отметил Вишневский. – Оно основывается на ошибочном толковании публикаций ООН, которые относятся к так называемому накопленному числу мигрантов (migrant stock), т.е. к общему числу людей, живущих не в той стране, в которой они родились». По данным переписи населения 2002 года, в России проживало 12 млн уроженцев других государств, в основном, бывших республик СССР. Они и рассматриваются экспертами ООН как международные мигранты. По реальному притоку мигрантов, особенно если соотносить его с численностью населения страны, Россия далека от первых мест.

При этом с необходимостью миграции спорить не приходится – выходцы из стран СНГ служат и демографической «подушкой безопасности», и заполняют пробелы на рынке труда. Тем самым комплекс вопросов, связанных с оценкой иммиграции как демографического и экономического ресурса, как источника внутриполитических и геополитических рисков, а также с возможностями контролировать миграционные процессы, приобретает исключительную важность для России в XXI веке, подчеркнул исследователь.

Этот комплекс вопросов заслуживает пристального внимания и с учетом мировых тенденций. В целом в мире миграционное давление перенаселенных бедных стран на богатые только нарастает, а экономическое значение трудовых миграций приобрело глобальные масштабы, заключил эксперт.

См. также:

К 2030 году население России может вырасти до 150 млн человек

«Смертность снижается неравномерно»

Экономику поддержит высокое качество человеческого капитала

Рождаемость поддерживают нефтяные доходы

Россиян привлекают города-миллионники

Мигранты следуют за инвестициями

Источник