Что такое остеопороз диагностировали при переломе

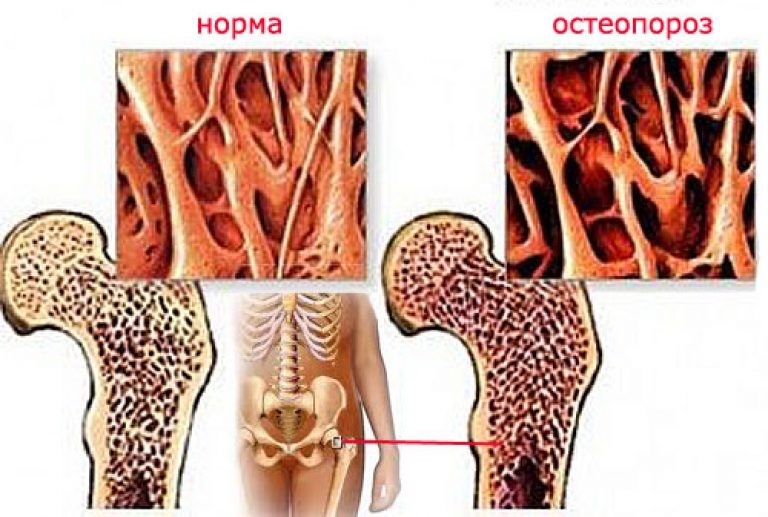

Остеопороз — хроническое заболевание, суть которого состоит в постепенном уменьшении минеральной плотности костей и повышении их хрупкости. Процесс может охватывать все элементы скелета или протекать локализовано. Остеопороз после перелома костей относится к очаговой разновидности патологии.

В области травмы происходит местное ускорение резорбции, процесс реабилитации затягивается на неопределенное время. Такие осложнения наблюдаются у каждого третьего человека, перенесшего переломы.

Патогенез посттравматического остеопороза

Эта разновидность болезни является вторичной. На фоне нейродистрофических нарушений происходит разрушение костной ткани, ускоряется вымывание кальция. Усугубляют положение сопутствующие сбои микроциркуляции и лимфообращения. Встраивание минералов в элементы скелета ухудшается. Поэтому регенерация костного разлома значительно замедляется.

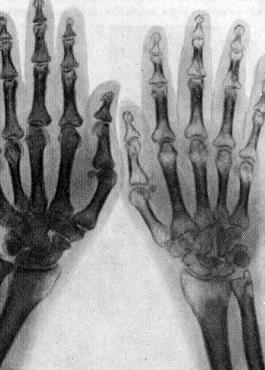

Формируются очаги (пятна) разрежения пораженного участка скелета, которые хорошо видны на рентгеновских снимках. Отсюда название формы заболевания — пятнистый остеопороз.

На патологический процесс реагируют окружающие мягкие ткани и сухожильно-связочный аппарат прилегающих суставов. В свою очередь, это негативно сказывается на реабилитации пациента.

Наиболее часто страдают бедро, голеностоп, лучевая кость, плечевой сустав. Особенно опасны в этом плане переломы со смещением. Локальное развитие остеопороза в травмированной области описал доктор Зудек.

Синдром, названный его именем, чаще развивается у пожилых людей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. Кроме того, негативными факторами являются алкоголизм, наркомания и вынужденный прием некоторых лекарств.

Почему развивается пятнистый остеопороз

У четырех пациентов из пяти посттравматическая форма патологии выявляется в достаточное ранние сроки — через две-три недели после травмы. Поэтому не все медики разделяют мнение, что нейродистрофический процесс в костях развивается вследствие вынужденной иммобилизации после перелома рук или ног. Этиология этой локальной формы остеопороза не окончательно установлена.

Нередко резорбция развивается после операций на костях, некорректно проведенных костно-мозговых пункций, внутрисуставных блокад, нарушениях техники иммобилизации. К возникновению синдрома Зудека после перелома может привести несоблюдение пациентом врачебных рекомендаций.

На развитие пятнистого остеопороза оказывают влияние фоновые, или провоцирующие, факторы. К ним относятся следующие моменты:

- переохлаждение пораженной конечности;

- локальное воспаление мягких тканей и надкостницы в области полученной травмы;

- снижение иммунной защиты;

- наличие онкологических и других серьезных заболеваний, в том числе аутоиммунного характера;

- нарушения обмена минералов различного генеза;

- эндокринологическая патология, в частности некомпенсированный сахарный диабет, опухоль гипофиза или надпочечников;

- хронические перегрузки.

Проявления патологии

Процесс резорбции некоторое время происходит скрытно, так как пациента больше всего беспокоят боли в области травмы и вынужденная неподвижность пораженной конечности. Постепенно неприятные симптомы должны стать менее выраженными, но при развитии синдрома Зудека они не проходят и даже имеют тенденцию к усилению.

Болевой синдром в этом случае отличается стойкостью, интенсивностью и разнообразием проявлений. Чаще боли имеют ноющий, грызущий, сверлящий характер, усиливаются по ночам и на фоне физической усталости, стрессов, мало поддаются действию противовоспалительных, обезболивающих средств и другим методам терапии. Характерна иррадиация болей по всей конечности.

При осмотре пораженной области доктор отметит следующие патологические моменты:

- отечность мягких тканей;

- покраснение кожи с синюшным оттенком;

- болезненность при прикосновениях;

- ограничения движений;

- хруст или скрип в контактном суставе;

- значительное снижение силы в прилегающих к нему мышцах.

Способы выявления болезни

Основной метод диагностики — рентгенография травмированной вследствие перелома кости. При этом выявляется пятнистый остеопороз, для которого характерно появление очагов пониженной минеральной плотности. Обычно они имеют округлую форму и хаотичное расположение.

Основной метод диагностики — рентгенография травмированной вследствие перелома кости. При этом выявляется пятнистый остеопороз, для которого характерно появление очагов пониженной минеральной плотности. Обычно они имеют округлую форму и хаотичное расположение.

Характерные признаки: множественные очаги повышенной прозрачности в дистальных областях голени или фаланг, которые не имеют четких контуров и визуализируются на неизмененном фоне кости.

При обследовании на МРТ видна возросшая пористость костной структуры.

Как справиться с проблемой

Комплексное лечение локального остеопороза включает следующие разделы:

- лекарственные препараты;

- физиотерапевтические процедуры;

- лечебная физкультура и дыхательная гимнастика;

- психотерапия;

- охранительный режим с исключением переохлаждений, физических перегрузок и стрессов;

- нормализация питания.

Терапия длительная, об этом нужно предупредить пациента. Он должен быть уверен в возвращении здоровья при условии тщательного следования врачебным рекомендациям. В этом случае прогноз болезни благоприятный.

Использование лекарственных средств

Основными задачами медикаментозного лечения являются замедление очагового разрежения, усиление остеосинтеза и ускорение встраивания кальция в костные структуры. Также необходимо уменьшить болевой синдром и улучшить психо-эмоциональный фон.

Чтобы укрепить кости, врачи назначают Миакальцик, Кальций D3 Никомед, препараты из группы бисфосфонатов. Иногда применяются эстрогены, глюкокортикоидные гормоны. Обязательным является курсовой прием витаминно-минеральных комплексов, обогащенных кальцием и витамином D.

Для снятия мучительного болевого синдрома коротким курсом используют нестероидные противовоспалительные средства (Кеторол, Мовалис). В запущенных случаях для нормализации психологического состояния назначают антидепрессанты. Также необходимы витамины, иммуностимуляторы, седативные средства растительного происхождения.

Вспомогательные методы воздействия

В реабилитационном периоде физиотерапия усиливает действие лекарственных средств. С помощью различных процедур можно уменьшить боли и нормализовать мышечный тонус, улучшить обмен веществ и регенерацию в костной ткани.

Наиболее эффективны следующие методики:

- электрофорез с растворами кальция и других минералов на поврежденную область;

- фонофорез с использованием сосудистых и противовоспалительных средств;

- электростимуляция мышц в области перелома;

- массаж пораженной конечности с исключением болевых ощущений.

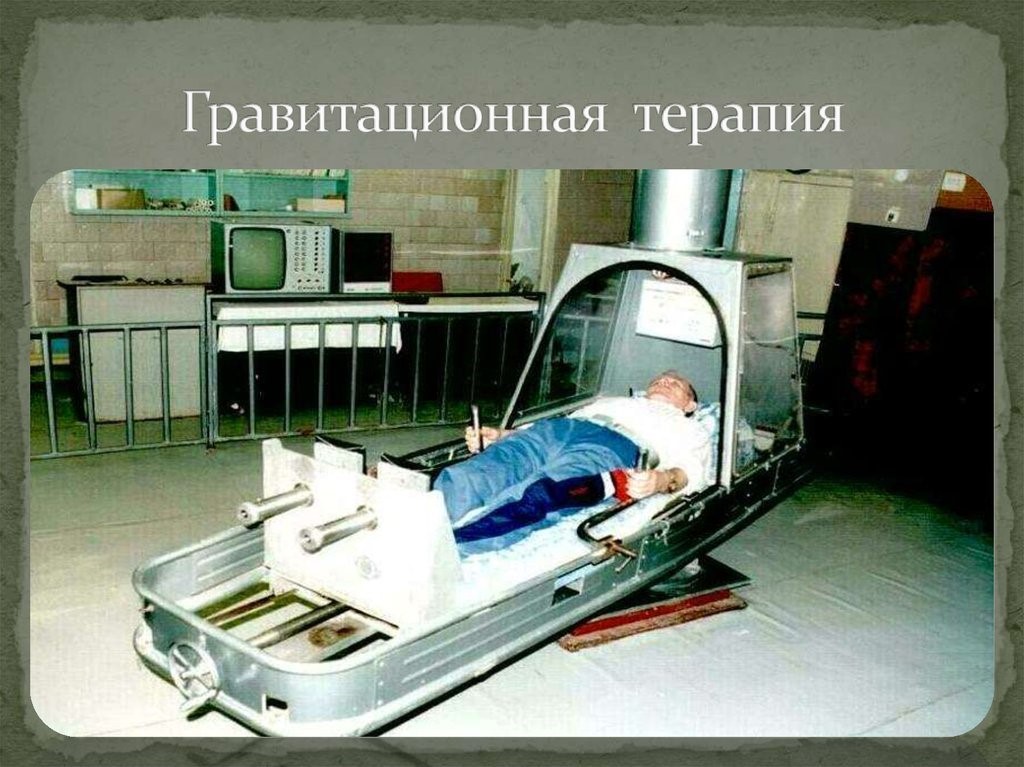

В некоторых лечебных центрах используется гравитационная терапия. Во время процедуры с помощью специальных аппаратов усиливается приток крови к ногам за счет гравитационного воздействия.

Это способствует усиленному поступлению кислорода и питательных веществ к пострадавшим отделам скелета. Искусственная стимуляция метаболизма формирует дополнительные капилляры, что ускоряет восстановление костных участков и уменьшает очаги деминерализации.

В процессе восстановления большая роль отводится лечебной гимнастике. Применение ЛФК приводит к следующим результатам:

- улучшение обмена веществ и состояния сердечно-сосудистой системы;

- восстановление утраченного из-за болезни двигательного стереотипа;

- увеличение сократительной способности и силы мышц;

- профилактика образования контрактур;

- создание позитивного настроя и уверенности в излечении.

Чтобы добиться положительной динамики и быстрее вернуться к активной жизни, пациент должен регулярно выполнять упражнения в домашних условиях, постепенно наращивая нагрузки.

После адекватной комплексной терапии контрольная магнитно-резонансная томография показывает увеличение толщины кортикального слоя, костных трабекул, возрастание минерализации участков скелета.

Корректировка питания

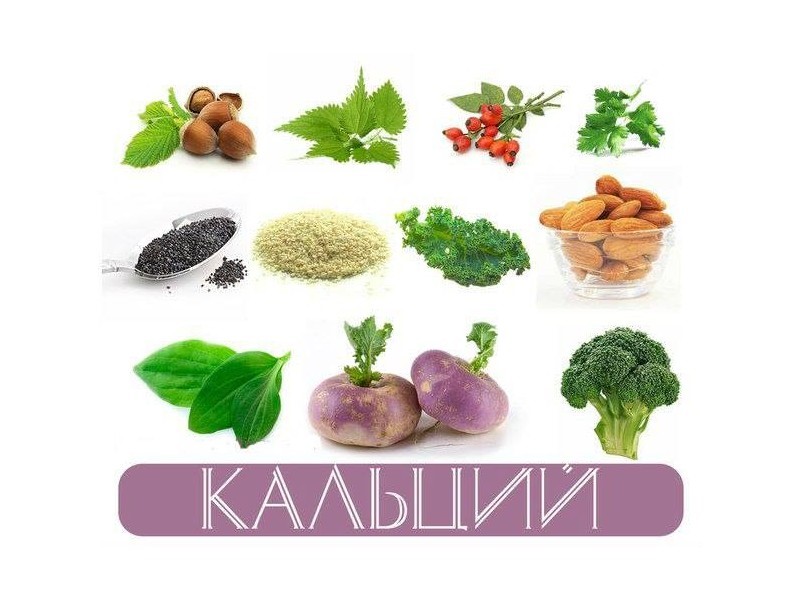

Большое значение имеет изменение диеты. Питание должно быть отрегулировано так, чтобы кальций и витамины поступали в достаточном количестве, быстро усваивались. Для этого рацион обогащается следующими продуктами:

- молоко и молочнокислые производные;

- твердые сыры;

- жирная морская рыба, морепродукты;

- яйца;

- овощи, зелень;

- фрукты, ягоды;

- орехи.

Из хлебо-булочных продуктов предпочтение следует отдавать изделиям грубого помола с отрубями, семечками. Нужно больше пить полезных напитков: отваров ягод шиповника, свежевыжатых овощных и фруктовых соков, зеленого чая, минеральной воды, соответствующей кислотности желудочного сока.

Следует исключить или резко ограничить кофе, крепкий чай, газированные напитки, алкоголь. Также нужно меньше есть мяса, печени, яблок и других продуктов, богатых железом, препятствующих активному всасыванию минералов в кишечнике. Чтобы не было белкового голодания, диетологи рекомендуют употреблять горох, фасоль и другие бобовые, ценные высоким содержанием растительного белка.

Такая диета должна неукоснительно соблюдаться и стать частью образа жизни, как минимум на 1—2 года.

Как предотвратить осложнения переломов

От получения травм никто не застрахован. Перелом любой кости может обернуться серьезными осложнениями, в том числе развитием посттравматического остеопороза. Чтобы этого не произошло, нужно соблюдать предписания травматолога-ортопеда — исключить нагрузки, переохлаждение. После снятия гипса постепенно расширять двигательный режим.

Большое значение имеет забота о здоровье с раннего возраста. Нужно вести здоровый образ жизни, исключив употребление алкоголя и табака, много двигаться, бывать на свежем воздухе. Человек должен получать достаточное количество минералов и питательных веществ с едой и витаминными комплексами. Эти простые меры помогут избежать проблем с костями. Если организм не будет испытывать дефицита кальция и витамина D, перелом не обернется дополнительными проблемами.

Заключение

Возникновение остеопороза после перелома значительно замедляет реабилитацию пациента. Патология плохо поддается лечебному воздействию. Поэтому важно ранее выявление очаговой резорбции и назначение комбинированной активной терапии. Для выздоровления пациент должен скрупулезно выполнять все врачебные рекомендации.

Источник

16 Июнь 2020

911

Остеопороз является распространенным заболеванием костной ткани, одним из тяжелейших осложнений которого является перелом позвоночника. Отличительной чертой таких травм, полученных на фоне остеопороза, является отсутствие специфических клинических проявлений и, соответственно, позднее обнаружение и начало лечения. Поэтому с целью своевременного диагностирования остеопороза и его осложнений в плановом порядке проводится денситометрия и рентген позвоночника.

Что такое остеопороз

Остеопороз представляет собой одну из разновидностей метаболической остеопатии. Это системное хроническое заболевание костей сопровождается уменьшением костной массы, возникновением нарушений в структуре костей, снижением их прочности и, соответственно, повышением хрупкости. Поэтому переломы разных частей тела при остеопорозе являются очень частым явлением. Не становится исключением и позвоночник. Травму может спровоцировать даже неосторожное движение, легкий удар, подъем тяжелого предмета, не говоря уже про падения.

Остеохондроз наиболее типичен для людей пожилого возраста, но чаще он встречается у женщин, уже вошедших в период менопаузы. Практически у каждой второй женщины старше 50 лет есть признаки остеохондроза, что рано или поздно может привести к перелому костей периферического скелета или позвоночника. Тем не менее и люди трудоспособного возраста и даже дети могут иметь признаки остеохондроза.

Переломы позвоночника диагностируются у 25% женщин старше 50 лет.

Для остеопороза не характерно возникновение никаких симптомов или нарушений самочувствия. Поэтому очень часто больные узнают о своем диагнозе только тогда, когда столкнуться с осложнениями данного заболевания. Но коварство патологии заключается в том, что незначительный компрессионный перелом позвоночника так же может не вызывать сильных болей, которые заставят человека обратиться за медицинской помощью.

Компрессионный перелом – травма позвоночника, при которой передняя часть позвонка сплющивается, в результате чего он приобретает клиновидную форму, а его высота резко уменьшается.

Нередко присутствует дискомфорт в спине в области травмы, который усиливается после физических нагрузок или продолжительной ходьбы. Но люди, особенно пожилого возраста, зачастую воспринимают его в качестве неотъемлемого последствия возрастных изменений. Поэтому нередко компрессионные переломы вовремя не диагностируются, а значит и не лечатся.

Причины развития остеопороза

Остеопороз может провоцировать огромное множество самых разносторонних факторов. Это:

- наследственная предрасположенность;

- гормональный дисбаланс любого происхождения, включая редкую половую активность и бесплодие;

- пристрастие к курению и употреблению алкоголя;

- малоподвижный образ жизни;

- чрезмерные физические нагрузки;

- неправильное питание с низким количеством потребляемого с пищей кальция;

- нарушения обмена веществ, приводящие к ухудшению всасывания кальция;

- дефицит витамина D (характерен для северных регионов);

- наличие эндокринных расстройств, хронической почечной недостаточности, онкологических заболеваний и других сопутствующих патологий;

- затяжные депрессии;

- длительный прием кортикостероидов, антикоагулянтов, тетрациклинов, цитостатиков, противосудорожных препаратов, тиреоидных гормонов и ряда других лекарственных средств.

Таким образом, заболевание может возникнуть практически у любого человека. Поскольку оно протекает абсолютно бессимптомно, больной узнает о его наличии, уже получив несколько переломов костей без веских причин. Но если переломы конечностей обычно можно разглядеть невооруженным глазом, то компрессионный перелом позвоночника самостоятельно распознать не так просто.

Симптомы компрессионного перелома позвоночника

К сожалению, при остеопорозе именно позвонки чаще всего получают повреждение. Это обусловлено особенностями их кровоснабжения, губчатой структурой образующей их костной ткани, высокой нагрузкой, приходящейся на позвоночник, его гибкостью и рядом других факторов.

Единичный перелом позвоночника может изначально вообще не ощущаться. Выраженные боли непосредственно при получении травмы возникают в основном при одновременном повреждении нескольких смежных позвонков.

Боли могут возникать только по прошествии некоторого времени после получения травмы и по своему характеру напоминать типичный для остеохондроза дискомфорт. Поэтому иногда пациентам ставится неправильный диагноз и проводится лечение, которое абсолютно никак не влияет на течение остеопороза. В таких ситуациях изначально боль умеренно выраженная и усиливается во время продолжительного сидения, стояния, кашля, чиханья, выполнения физической работы. Позвонки в это время проседают под действием тяжести тела, что приводит к:

- постепенному уменьшению роста за счет развития сутулости, грудного кифоза и усиления лордоза, а также формирования, так называемого горба аристократки;

- появлению складок кожи по бокам;

- повышению тонуса мышц;

- принятию вынужденного положения тела, в котором на поврежденный позвоночно-двигательный сегмент приходится наименьшая нагрузка;

- ограничению подвижности;

- повышенной утомляемости.

С переломом каждого позвонка рост человека уменьшается в среднем на 1—3 см.

Острое начало в основном типично для компрессионных переломов позвоночника, полученных при падении, тряской езде, совершении резкого движения. Человека мгновенно пронизывает сильная опоясывающая боль, которая склонна усиливаться при выполнении любого движения. Сильный болевой синдром сохраняется на протяжении 2—4 недель, а затем постепенно проходит.

Но при переломах позвоночника редко наблюдаются нарушения подвижности конечностей и нарушения чувствительности. Это позволяет их дифференцировать от большинства других заболеваний.

Чаще всего повреждаются нижние грудные и поясничные позвонки, так как именно они формируют естественный изгиб позвоночника. Поэтому действующая вертикально сила тяжести провоцирует сплющивание именно X—XIIгрудных и I—II поясничных позвонков. Если своевременно не обнаружить компрессионный перелом позвоночника и не провести соответствующее ситуации лечение, ситуация будет усугубляться и будут возникать новые переломы. Ведь костная ткань не укрепляется, а факторы, провоцирующие возникновение деформаций, сохраняются.

Нередко при не диагностированных вовремя компрессионных переломах позвоночника развивается сколиоз.

Диагностика остеопороза

Долгое время остеопороз обнаруживался случайно при проведении рентгенографии позвоночника. Впоследствии этот метод стали использовать более широко для диагностики снижения плотности костной ткани, но сегодня он уже отходит на второй план, поскольку с помощью рентгена можно обнаружить остеопороз только в тех случаях, когда он уже привел к потере 20—30% костной массы, т. е. на поздних стадиях развития заболевания.

Но рентген позвоночника незаменим при диагностике переломов позвоночника. С его помощью можно обнаружить не только переломы 3-й степени, когда позвонок сплющивается более чем наполовину, но и незначительные повреждения. В таких ситуациях проводят измерение высоты тел позвонков со всех сторон и сравнивают ее с параметрами выше- и нижерасположенных, что позволяет обнаружить самые разные деформации позвонков, типичные для остеопороза. Более полную информацию может предоставить только КТ.

С целью диагностики остеохондроза на ранних стадиях используется современный метод – денситометрия. С ее помощью можно измерить минеральную плотность костной ткани и сравнить с нормальными показателями. Таким образом можно обнаружить самые первые изменения в состоянии костей и своевременно принять меры для их устранения. Поэтому денситометрию стоит, как минимум, раз в год проходить каждому человеку старше 50 лет.

При наличии неврологических осложнений назначается проведение МРТ и электромиографии. Эти методы позволяют оценить состояние мягкотканых структур и качество передачи нервных импульсов от спинного мозга к иннервируемым органам.

Лечение остеопороза

Лечением остеопороза занимаются врачи вертебрологи. Оно заключается в стимуляции процессов костеобразования и подавлении их саморассасывания. В результате удается добиться повышения их минеральной плотности или остановки прогрессирования патологического процесса. Благодаря повышению плотности костной ткани снижается риск возникновения таких осложнений остеопороза, как переломы костей и позвоночника.

Лечение остеопороза предполагает использование лекарственных средств, а также внесение корректив в образ жизни. Пациентам с таким диагнозом необходимо уделить особенное внимание:

- рациону – питание должно обеспечивать необходимое количество кальция, магния и фосфора, поэтому в повседневное меню нужно включать кисломолочные продукты, гречневую, овсяную кашу, бобовые, морепродукты, рыбу, овощи и другие источники этих минеральных веществ;

- физическим нагрузкам – при малоподвижном образе жизни рекомендуется больше двигаться, ходить пешком, посещать бассейн, но важно не поднимать слишком тяжелые предметы, чтобы избежать перелома позвоночника;

- ортопедическим бандажам – их использование позволяет снизить нагрузку на наиболее пораженный остеохондрозом отдел позвоночника и уменьшить риск получения травм;

- вредным привычкам – отказ от курения и употребления больших доз алкоголя способствует скорейшему восстановлению нормальной плотности костной ткани.

При остеопорозе важно избегать ситуаций, способных привести к падению и ушибам.

Медикаментозная терапия для каждого пациента подбирается индивидуально. Она может включать:

- препараты кальция – используются для покрытия дефицита в этом минерале;

- гормональные средства (эстрогены, гормоны щитовидной железы) – назначаются в рамках заместительной терапии в период постменопаузы, а также для торможения процессов резорбции в костях и стимуляции их восстановления;

- витамин D3 – способствует нормальному усвоению кальция организмом;

- бисфосфаты – препараты замедляющие резорбцию костной ткани.

Также больным могут предлагаться подкожные инъекции моноклональных антител, обладающих выраженным антирезорбтивным действием.

Эффективность проводимого лечения оценивают путем проведения повторной рентгенографии и денситометрии. Тем не менее не всегда терапия позволяет избежать переломов позвоночника, а чаще она начинается, когда травма уже произошла. Поэтому часто больные остеопорозом встают перед необходимостью пройти лечение компрессионного перелома позвоночника.

Лечение компрессионного перелома позвоночника при остеохондрозе

Характер лечения перелома зависит от его степени. В самых легких случаях, когда высота позвонка уменьшается менее чем на 30% (компрессионный перелом 1-й степени), лечение осуществляется консервативным путем. Но при более выраженном сплющивании тела позвонка или отделении костных фрагментов устранить деформацию можно только хирургически.

При возможности проведения консервативной терапии больным назначают постельный режим и иммобилизацию позвоночника. Но длительная неподвижность только усилит процессы деминерализации костей и вызовет еще большее увеличение их хрупкости. Поэтому пациентов активизируют как можно раньше, чтобы снизить риск повторных переломов.

Также компонентами консервативного лечения являются:

- Галла тракция – процедура, проводимая на специальных аппаратах, с помощью которых удается увеличить расстояние между позвонками и нормализовать их положение.

- Медикаментозная терапия – в первую очередь направлена на купирование болевого синдрома. С этой целью назначаются обезболивающие препараты разных групп, включая наркотические (в особенно тяжелых случаях), а также НПВС и кортикостероиды. Они помогают уменьшить боли, а также оказывают выраженное противовоспалительное действие. Если присутствует риск развития инфекционных осложнений, больным дополнительно назначают антибиотики и иммуномодуляторы.

- ЛФК – лечебная физкультура проводится с первых дней лечения. Первые занятия подразумевают выполнение дыхательных упражнений, позволяющих поддержать нормальный тонус мышц, а по мере восстановления пациента переходят к более активным упражнениям. Нагрузка наращивается постепенно под строгим контролем специалиста.

- Физиотерапия – используется для ускорения процессов регенерации, устранения отеков и улучшения обмена веществ. Больным чаще всего назначаются УФО, УВЧ, электрофорез и ультразвуковая терапия.

Если компрессионный перелом сопровождают сильные боли, пациентам могут выполняться новокаиновые блокады – инъекции раствора анестетика в область прохождения нервов. Они эффективны в основном при наличии корешковых расстройств и позволяют быстро устранить боли, обусловленные сдавлением спинномозговых корешков.

Хирургическое лечение компрессионного перелома при остеохондрозе

Если остеопороз спровоцировал компрессионный перелом с уменьшением высоты тела позвонка более чем на 30%, а также при неэффективности консервативной терапии в более легких случаях, показано проведение хирургического вмешательства для устранения деформации позвоночника и предотвращения развития осложнений.

Современные операции по лечению компрессионных переломов отличаются малой травматичностью и позволяют с высокой эффективностью восстанавливать нормальную анатомию позвоночника. Они имеют крайне низкий риск развития осложнений и хорошо переносятся пациентами любого возраста, так как некоторые из них можно проводить даже под местной анестезией.

Итак, для хирургического лечения компрессионного перелома позвоночника, возникшего на фоне остеопороза, проводятся:

- вертебропластика;

- кифопластика;

- транспедикулярная фиксация.

Каждая операция имеет свои определенные показания и противопоказания. Поэтому в каждом случае нейрохирург индивидуально принимает решение, какая из них подойдет пациенту оптимально.

Вертебропластика

Вертебропластика – метод чрескожной хирургии, отличающийся простотой выполнения и высоким уровнем безопасности. Он заключается в заполнении тела сломанного позвонка высокопрочной массой, позволяющей не только заполнить все пустоты, но и сформировать его в прочный монолитный конгломерат, способный в полной мере выполнять все функции тела позвонка.

Процедура проводится под местной анестезией, поэтому она может проводиться при характерных для людей пожилого возраста заболеваниях сердечно-сосудистой системы и ряда других. Ее суть состоит во введении в тело разрушенного позвонка тонкой иглы под контролем ЭОП. Как только она будет установлена в нужное положение, врач приступает к приготовлению специальной массы, называемой костным цементом.

Костный цемент – абсолютно биологически совместимое соединение на основе полиметилметакрилата, которое обладает оптимальными показателями текучести и прочности, а высокая скорость затвердевания позволяет мгновенно устранять переломы позвоночника.

Костный цемент полностью затвердевает в течение 10-ти минут. В это время происходит реакция полимеризации с выделением тепла. Для его приготовления смешивают 2 компонента с помощью специального хирургического миксера. Готовое средство быстро набирают в шприц и вводят через установленную иглу в тело позвонка.

Поскольку в состав костного цемента входят рентген-контрастные вещества, качество заполнения сломанного позвонка хирург может точно контролировать через монитор. Как только все пустоты будут надежно заполнены, все манипуляции прекращают на 10 минут. После этого осторожно вынимают пункционную иглу и закрывают место прокола стерильной повязкой.

После вертебропластики не остается рубцов на коже, а период восстановления обычно протекает легко и без осложнений.

Вертебропластика позволяет добиться ранней активизации пациента, что положительно сказывается на состоянии других позвонков, пострадавших от остеопороза. Но она может проводиться только при уменьшении высоты позвонка менее чем на 70%. В остальных ситуациях выполняется кифопластика.

Кифопластика

Эту операцию можно назвать усовершенствованным вариантом вертебропластики. Она позволяет устранять переломы любой степени и восстанавливать анатомию позвонка, но кифопластика выполняется под общим наркозом. Это обуславливает невозможность ее применения при тяжелых заболеваниях сердца, почек, органов дыхания.

Суть метода аналогичен вертебропластике. Единственным различием является то, что до введения костного цемента в тело позвонка устанавливается специальный баллон. Путем его раздувания хирург может раздвинуть сплющенные края позвонка и придать ему нормальную форму. После этого баллон спускают и удаляют, а образовавшееся пространство полностью заполняют костным цементом.

Транспедикулярная фиксация

Хирургическое вмешательство такого вида используется при образовании костных фрагментов, которые требуется соединить воедино, а также при нестабильности позвоночника. Его суть состоит в выполнении разреза мягких тканей в проекции пораженного позвонка под общим наркозом. После этого проводится устранение мелких осколков, резецируются структуры, сдавливающие нервные волокна и выполняется восстановление формы позвонка.

Затем результат работы фиксируется с помощью специальных титановых пластин и винтов, которые вкручиваются в кости и объединяются в единое целое пружинистыми штангами. Таким образом, металлическая конструкция обеспечивает качественные условия для срастания костных фрагментов, а также обеспечивает стабильность позвоночно-двигательного сегмента под действием физических нагрузок.

Остеопороз – «молчаливое» заболевание, первым симптомом которого может стать опасный перелом позвоночника. Но если следить за своим здоровьем, регулярно проходить профилактические осмотры, то его можно диагностировать на ранних стадиях и избежать развития столь серьезных последствий.

Источник