Что покажет рентген перелома спустя год

– 2011.

Стадии развития мозоли

- соединительнотканная;

- остеоидная;

- костная.

Соединительнотканная мозоль

В место перелома пролиферирует соединительная ткань (в течение 7-10 дней). Образуется гематома (форменные элементы крови, плазма, фибрин и мигрирующие сюда с первых часов травмы фибробласты). Источником грануляционной ткани является периост, и, в меньшей степени, эндост.

Рентгенологически соединительнотканная мозоль не определяется.[1][2]

Остеоидная мозоль

При нормальных условиях заживления во второй стадии происходит метапластическое превращение незрелой соединительной ткани в остеоидную за счет обызвествления, на что также требуется недельный или полуторанедельный срок. Раньше остеоидную мозоль без достаточного основания, главным образом из-за ее «хрящевой плотности» при ощупывании, принимали за хрящевую.

На начальных стадиях рентгенологически остеоидная мозоль не определяется. Первые нежные облаковидные очаги обызвествления появляются на рентгенограмме в среднем не раньше 3-4 недель (на 16-22-й день) после перелома. Одновременно, или несколькими днями раньше, концы отломков несколько притупляются, контуры корковых отломков в области мозоли становятся неровными и смазанными. [1][2]

Костная мозоль

Остеоидная ткань переходит в костную за счет обогащения апатитами.

В начальной фазе своего формирования костная мозоль имеет рыхлое строение, велика.

В фазе обратного развития начальная костная мозоль перестраивается, уменьшается в размерах, приобретает нормальную (или близкую к ней) архитектонику.[1][2]

Сроки заживления переломов ребер

Срок выраженного клинического сращения переломов ребер 3 нед. Они достаточно условны, так как костная репарация зависит от ряда условий. Процесс перестройки костной структуры продолжается около года. Линия перелома исчезает в периоде между 4-м и 8-м месяцами.[2]

По данным С.Я.Фрейдлина [4], основанным на исследовании 128936 человек, средняя длительность нетрудоспособности при переломах ребер составляет 23.9 суток (21.6 сут. – у межчин, 32.4 сут. – у женщин).

«…Первые признаки мозоли появляются на снимке лишь при ее обызвествлении. Время появления костной мозоли колеблется в очень широких пределах и зависит от ряда условий: возраста, места перелома в различных костях и в различных частях одной и той же кости, от вида и степени смещения отломков, от степени отслоения надкостницы, от объема вовлечения в процесс окружающих мышц, от способа лечения/ от осложнения течения регенеративного процесса, например, инфекцией или каким-нибудь общим заболеванием и т. д. Наиболее сильна восстановительная деятельность надкостницы в длинных трубчатых костях на местах прикрепления мышц и сухожилий, т. е. соответственно буграм, отросткам, шероховатостям. Здесь надкостница особенно толста, богата сосудами и нервами, функционально активна. По этой же причине наиболее неблагоприятно заживление переломов на границе средней и дистальной третей голени и предплечья…

У взрослых первые очаги обызвествления появляются на рентгенограмме в среднем не раньше 3-4 недель (на 16-22-й день) после перелома. Одновременно с этим или на несколько дней раньше концы отломков несколько притупляются и контуры коркового слоя отломков становятся в области мозоли несколько неровными и смазанными. В дальнейшем боковые поверхности, концы и углы костей в районе перелома еще больше сглаживаются; тень мозоли становится более интенсивной и принимает зернистый характер. Затем, при полном обызвествлений ее, костная мозоль приобретает характер гомогенной тени. Это полное обызвествление, так называемая костная консолидация, наступает на 3-4-6-8-м месяце перелома, т. е. колеблется в очень широких пределах.

В течение первого года костная мозоль продолжает моделироваться; по структуре она еще не имеет слоистого строения; ясная продольная исчерченность появляется только через 1/2-2 года.

Линия перелома исчезает поздно, в периоде между 4-м и 8-м месяцем. В дальнейшем, соответственно развитию в костном веществе пояса остеосклероза, она уплотняется на рентгенограмме. Эта более темная линия перелома, так называемый костный шов, может быть видна до тех пор, пока костная мозоль не закончит свое обратное развитие, т. е. не рассосется полностью….»[1]

«При свежем переломе на тщательно выполненных рентгенограммах на краях изображения костных отломков нередко удается различить выступающие зубчики. На 10-20-й день у взрослых и на 6-10-й день у детей вследствие остеокластического рассасывания костных концов эти зубчики сглаживаются и перестают различаться на снимках. При этом образуется зона рассасывания, в результате чего линия перелома, которая до сего времени могла быть недостаточно хорошо видна, а порой даже и совершенно не различима, начинает четко определяться. На 3-4-й неделе в поврежденной кости появляются признаки пятнистого или равномерного остеопороза.

Пятнистый остеопороз рентгенологически характеризуется расположенными на фоне неизмененного или несколько более светлого рисунка кости светлыми участками округлой, овальной или многоугольной формы с нечеткими контурами. Кортикальный слой при данном виде остеопороза обычно неизменен, и лишь иногда его внутренние слои представляются несколько разрыхленными. При равномерном или диффузном остеопорозе кость на снимке приобретает прозрачный, гомогенный, как бы стеклянный вид. Кортикальный ее слой истончен, но на прозрачном фоне кости его тень выступает более подчеркнуто.

Обычно пятнистый остеопороз наблюдается в течение относительно небольшого промежутка времени, сменяясь затем остеопорозом равномерным. Однако в ряде случаев пятнистый остеопороз может существовать и довольно долго. К моменту появления остеопороза, примерно на 16-20-й день, на рентгенограммах начинают обнаруживаться первые признаки костной мозоли. Эти признаки выражаются в наличии на снимках слабоинтенсивных, облаковидных теней. Со временем тени становятся более плотными, сливаются между собой, и через 3-8 месяцев на рентгенограмме видна одна интенсивная, гомогенная тень костной мозоли. Обычно в этот промежуток времени исчезает и линия перелома, на месте которой начинает определяться в виде узкой тени костный шов, исчезающий вместе с костной мозолью. При дальнейшем развитии костной мозоли ее тень теряет свой гомогенный характер и через 1,5-2 года изображенная на снимке мозоль обнаруживает костную структуру с соответствующим расположением трабекул и костномозговым пространством. На этом формирование мозоли заканчивается и наступает ее обратное развитие…» [3]

«В первый день возникновения перелома края сломанного ребра четко видны, они мелко – или крупнозубчатые, на каждом отдельном участке края острые, без закруглений и размытости, между краями (при смещении отломков) щель минимальная. В первые несколько дней после возникновения переломов ребер их края начинают немного закругляться, четкость и острота очертаний теряется, щель остается минимальной. К 7- 10 дню после перелома кости развивается соединительнотканная (провизорная) мозоль, происходит рассасывание краев, которые приобретают закругленные очертания, между краями образуется щель шириною 0,1-0,2 см. Постепенно фиброзная ткань превращается в остеоидную мозоль; на ее образование требуется около 20-30 дней, края переломов находятся как бы ближе один к другому, в виде плавных извилистых линий, а между ними видна узкая полоска остеоидной ткани. В отдельных местах видны очаговые участки образования костной мозоли в виде светлых участков. Затем происходит образование костной мозоли – обызвествляется остеоидная мозоль, теперь между отломками и по краям видны обширные массы обызвествленной ткани, имеющие костную структуру. Эта ткань в виде муфт окружает отломки кости со всех сторон через 8-24 недели. В ближайшие несколько лет линии переломов слабо различимы, вокруг участков переломов ребер со всех сторон видна костная мозоль в виде муфт на протяжении 1,5-2 см, толщиною от 0,2 до 0,4 см в виде светлых участков однородного строения…» [5]

- Рейнберг С.А. «Рентгенодиагностика заболеваний костей и суставов» -1964. -c.68

- Рентгендиагностика переломов скелета / Павел Власов, профессор (Кафедра лучевой диагностики Института повышения квалификации Федерального управления медико-биологических и экстремальных проблем МЗ РФ), Ольга Нечволодова, профессор (Центральный НИИ травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова) // Медицинская газета. -2003. -№ 91

- Рентгенология в судебной медицине / С.А. Буров, Б.Д. Резников. Издательство Саратовского университета, 1975.

- Дальнейшие исследования по статистике переломов костей / С.Я. Фрейдлин // Ортопедия, травматология и протезирование. – 1971. – №7. – С.58-64

- Диагностика давности закрытой травмы грудной клетки с переломами ребер / Меркулова В.Г., Толпежников В.Ф., Волксоне В.Я. // Материалы II-го Всероссийского съезда судебных медиков (Тезисы докладов). – Иркутск-М., 1987. – С. 97-99.

Источник

Рентгенограмма, КТ, МРТ при срастании перелома костиа) Определения: • Клиническое срастание: достаточный рост кости поперечно перелому независимо от рентгенологического закрытия линии перелома с восстановлением исходной функции: о Стабильность при физикальном исследовании, отсутствие боли в месте перелома, способность использовать сломанную конечность в повседневной деятельности о Ожидаемое время срастания перелома зависит от возраста пациента и кости, где произошел перелом • Рентгенологическое срастание: костная мозоль соединяет линию перелома, объединяя фрагменты; мозоль такой же плотности или почти такой же плотности, что и нормальная кость: о Рентгенологическое срастание часто отстает от клинического срастания о Рентгенологические критерии не всегда коррелируют с прочностью и жесткостью кости на месте перелома • Несрастание: костные отломки не соединились за счет зрелой кости и процесс срастания остановился • Замедленное срастание: отсутствие клинического или рентгенологического срастания в течение ожидаемого периода времени, но соответствующее лечение может привести к максимальному срастанию перелома • Псевдоартроз: ложный сустав, который может образоваться при условии несрастания, препятствующий дальнейшему срастанию, пока не будет удалена синовиальная ткань • Неправильное срастание: костные отломки срастаются под углом и/или с вращением поперечно перелому, с изменением длины конечности или неконгруэнтностью сустава, которая функционально или косметически неприемлема • Остеосинтез: процесс усиления срастания перелома за счет хирургической фиксации в некоторых случаях с добавлением костного трансплантата или других ускорителей б) Визуализация срастания перелома кости: 1. Общая характеристика: • Лучший диагностический метод: о Оссифицированная мозоль связывает линию перелома с такой же или почти такой же плотностью, что и нормальная кость о Подтверждено, по меньшей мере, в двух проекциях

(Справа) На рентгенограмме в ладьевидной проекции у этого же пациента через три месяца наблюдается первичное срастание. Линия перелома практически закрыта, но без периферической мозоли и лишь с минимальным склерозом, указывающим на внутреннюю мозоль. Внутрисуставные переломы не образуют наружную мозоль. (Справа) На КТ с реформатированием в косой сагиттальной проекции, разработанной для визуализации всей ладьевидной кости, виден несросшийся перелом. Неустойчивый винт с резьбой расслабился, о чем свидетельствует просветление около проксимальной части, и винт выступает в дистальном направлении. (Справа) На КТ с переформатированием во фронтальной (слева) и сагиттальной проекции у этого же пациента обнаруживается полное отсутствие мозоли, пересекающей перелом в этом гипертрофическом несрастании. Многоплоскостная КТ лучше подходит для определения областей костных мостиков и сохраняющихся щелей. Изображения являются диагностическими, несмотря на наличие металлических винтов. 2. Рентгенологические данные: • Рентгенография: о Острый перелом: острые, неровные края в просветлении перелома в сочетании с отеком мягких тканей о Расширение линии перелома, расплывчатость краев перелома являются первыми рентгенологическими признаками срастания, в то время как омертвевшая кость резорбируется на концах перелома в результате воспалительного ответа о Можно наблюдать на 10-14 день о Частично кальцифицированная незрелая мозоль (первичная мозоль или мягкая мозоль) вокруг и поперек перелома о Через 10 дней у детей раннего возраста, через две недели у взрослых о Дуга периферической мозоли должна протянуться поперечно линии перелома до центрального схватывания кости о По мере созревания у незрелой мозоли появляются рентгенологические свойства/костная структура о В большинстве случаев периферическая мозоль развивается при: переломах длинных трубчатых костей (в противоположность коротким трубчатым костям, краевым выступам, как например, бугристость, переломы костей запястья и предплюсны), диафизарных переломах, широкой щели перелома и неадекватной иммобилизации о При переломах губчатых костей и внутрисуставных переломах периферическая мозоль не образуется; линия перелома становится менее отчетливой и в костномозговом канале может образоваться склеротическая внутренняя мозоль – Этот процесс называется «первичное срастание перелома» в противоположность вторичному срастанию перелома, при котором образуется периферическая мозоль – Кроме того, может встречаться при очень жестко фиксированных переломах: для образования первичной мозоли требуется, по меньшей мере, минимальное движение в переломе о Ожидается появление дисфункциональной атрофии кости (дисфункционального остеопороза) при иммобилизации и срастании перелома; встречается у всех пациентов через 7-8 недель иммобилизации, часто раньше о Генерализованная деминерализация костей в месте перелома и дистально о Несрастание: отсутствие костного мостика по линии перелома в ожидаемый период времени (клинический диагноз): – Гипертрофическое несрастание: вырастает избыточная мозоль, не пересекающая линию перелома – Атрофическое несрастание: значительная мозоль не образуется – Концы костей в линии перелома образуют корковый слой вдоль всей поверхности, препятствуя последующему срастанию без оперативной ревизии – Фиброзное срастание: успешное клиническое срастание, но с образованием фиброзной ткани в линии перелома вместо костной: Несостоятельность металлоконструкции однозначно свидетельствует о несрастании или неполном срастании

(Правый) КТ с реформатированием во фронтальной плоскости у этого же пациента подтверждает оссификацию несросшихся краев перелома без мозоли. Это атрофическое несрастание, которое встречается значительно реже, чем гипертрофическое несрастание. (Справа) Осевые томограммы верхней (выше) и нижней части большеберцовой кости получены у этого же пациента для оценки ротации. Проксимальная часть большеберцовой кости больше ротирована внутрь справа , чем нормальная левая сторона, а дистальная часть большеберцовой кости в больше ротирована кнаружи, указывая на неправильное срастание с ротацией. (Справа) На снимке бедренной кости в передне-задней проекции визуализируется избыточная периферическая мозоль вокруг сросшегося перелома. Избыточная мозоль часто встречается в бедренной кости, большеберцовой кости и плечевой кости и часто, в конечном итоге, ремоделируется. 3. КТ: • Часто используются при первичной оценке перелома, особенно для определения тяжести внутрисуставных переломов и для планирования операции • В случаях клинической и рентгенологической неопределенности срастания/несрастания, методом выбора является КТ: о Необходимо многоплоскостное переформатирование изображений о Во-первых, определение наличия пересечения и связывания мозолью линии перелома; во-вторых, оценка процента связывания линии перелома мозолью о Увеличивающаяся большая периферическая мозоль бесполезна, если она не пересекает линию перелома о Зачастую первичной находкой при исследовании срастания посредством КТ является простой каркас периферической мозоли, который полностью пересекает линию перелома: – Об этой находке могут сообщать как о доказательстве раннего срастания о Пересечение линии перелома незрелой мозолью является положительным прогностическим признаком: – Первоначально более плотная (большее поглощение), чем перелом, но не такой же плотности, как и нормальная кость – В конечном итоге, созревает до кости 4. МРТ: • МРТ, как правило, не используется или бесполезно при оценке срастания перелома • Может быть полезно при оценке осложнений, которые препятствуют срастанию, как например, инфекция, интерпозиция мягких тканей • Псевдоартроз: определяется жидкость в щели несросшегося перелома: о Получение высокого сигнала от жидкости, который не усиливается контрастом 5. Рекомендации по визуализации: • Лучший метод визуализации: о Обычно достаточно рентгенографии о КТ является надежным средством в случае, когда рентгенография и клинические данные неубедительные • Рекомендация по протоколу: о Рентгенография: для оценки срастания перелома требуется, по меньшей мере, две проекции – Дополнительные проекции, в том числе косые, часто необходимы для полной оценки линии перелома, в частности, если фиксация металлоконструкцией закрывает перелом о КТ: если имеется металлоконструкция значительных размеров, то рекомендуется увеличить экспозицию; необходим мультисрезовый сканер с реконструкцией накладывающихся изображений, многоплоскостное переформатирование изображений – Дополнительные проекции, в том числе косые, часто необходимы для полной оценки линии перелома, в частности, если фиксация металлоконструкцией закрывает перелом о КТ: если имеется металлоконструкция значительных размеров, то рекомендуется увеличить экспозицию; необходим мультисрезовый сканер с реконструкцией накладывающихся изображений, многоплоскостное переформатирование изображений в) Дифференциальная диагностика: 1. Фиброзное срастание: • При сохраняющемся просветлении в месте перелома может наблюдаться клинически сросшийся/стабильный перелом • По ошибке может быть принят за несросшийся перелом при рентгенографии • Часто полностью срастается со временем г) Патология. Стадирование, градации и классификация: • Стадии срастания: о Явление острого перелома: – Включает разрушение тканей, связанных с переломом, образованием гематомы и воспалительный ответ – Нежизнеспособная кость по краю перелома резорбируется о Образования грануляционной ткани по линии перелома и около нее: – Продолжающаяся резорбция омертвевшей кости вдоль краев перелома о Формирование зрелой мозоли: – Хондробласты и остеобласты начинают образовывать хрящевой и костный матрикс – Минерализация матрикса может начаться через неделю – Состоит из плетеной (незрелой) кости о Переход мозоли в пластинчатую кость: – Это длительный процесс, который продолжается в течение нескольких месяцев или лет о Ремоделирование кости в нормальный контур, имевшийся до перелома: – Более эффективный и полный процесс у молодых пациентов – Дети могут переносить перелом с большим смещением, поскольку у них в процессе ремоделирования создается нормальный контур д) Клинические особенности срастания перелома: 1. Демография: • Возраст: о У детей переломы срастаются быстрее и эффективнее, чем у взрослых о Способность к срастанию перелома уменьшается у пожилых 2. Течение и прогноз: • К факторам, задерживающим срастание, относятся о Повреждения с высокой энергией с большим раздроблением кости и большим повреждением окружающих мягких тканей о Васкуляризация дистальной трети плечевой кости, локтевой кости и большеберцовой кости снижена → более медленное срастание, чем другие кости о Двойные переломы о Щель между костными отломками о Неадекватная иммобилизация о Инфекция в месте перелома о Этиология перелома связана с заболеванием: доброкачественное образование, болезнь Педжета, фиброзная дисплазия, лучевой некроз о Внутрисуставная локализация: синовиальная жидкость вызывает лизис тромбов; и поэтому отсутствует периостальная реакция внутри сустава о Пожилой возраст, при котором наблюдается остеопороз и уменьшение мышечной массы о Другие методы лечения и препараты: лучевая терапия, химиотерапия, НПВС-а, бисфосфонаты (обсуждается) о Курение о Сопутствующие заболевания, в том числе сахарный диабет и недостаточное питание 3. Лечение: • Одним из условий срастания перелома является стабильность костных фрагментов, а также достаточно близкое сопоставление костных отломков для эффективного процесса срастания: о Если при смещении костных отломков требуется репозиция, ее можно достичь за счет закрытых или открытых (хирургических) вмешательств о Стабилизацию перелома можно достигнуть за счет закрытых (поддерживающая повязка, шина, гипсовая повязка), подкожных (наружный фиксатор, спицы Киршнера) или открытых хирургических методов • Неправильное срастание: требуется ревизионная операция для устранения неправильного срастания: о К таким операциям обычно относятся остеотомия, реконструкция, костный трансплантат • Несрастание: существуют различные тактики, которые зависят от возраста пациента, клинического статуса, места перелома и временного интервала с момента первичного перелома/операции: о Хирургическая обработка несросшегося перелома, после которой проводят иммобилизацию перелома со свежими костными поверхностями и часто костным трансплантатом: – Часто добавляют костный морфогенетический протеин (BMP) и другие ускорители о Продолжающиеся исследование многих новых методов лечения, как например, экстракорпоральная шоковая терапия, тканевая инженерия, генная терапия и системная активация срастания костей е) Диагностчиеская памятка: 1. Советы по интерпретации изображения: • Сравнение полученных при последнем обследовании рентгенограмм с серией предыдущих снимков является обязательным условием для определения динамики срастания или ее отсутствия • Неудачная фиксация металлоконструкции свидетельствует о несрастании или неполном срастании 2. Рекомендации по отчетности: • Ожидаемое время срастания отличается в зависимости от возраста пациента и кости: поэтому следует быть очень осторожным при сообщении о несрастании, кроме случаев, когда несколько консультирующих специалистов считают несрастание вероятным ж) Список использованной литературы: 1. Dijkman BG et al: When is a fracture healed? Radiographic and clinical criteria revisited. J Orthop Trauma. 24 Suppl 1:S76-80, 2010 – Также рекомендуем “Признаки патологического перелома кости” Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 22.9.2020 |

Источник

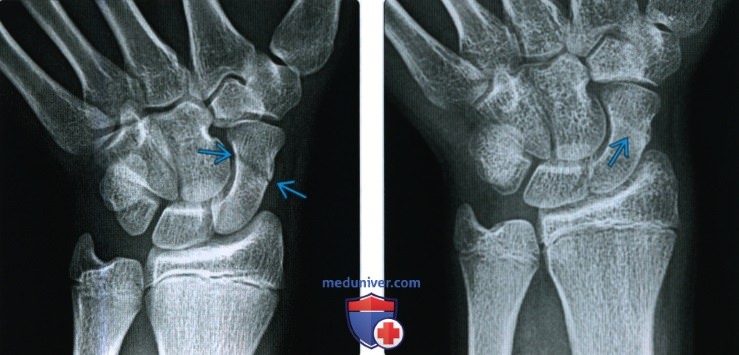

(Слева) На рентгенограмме в ладьевидной проекции (заднепередняя проекция с отклонением локтевой кости) запястья у мальчика 15 лет, который травмировал запястье во время игры в футбол, определяется острый перелом без смещения шейки ладьевидной кости. Необходимо указать степень смещения, поскольку практически при любом смещении необходимо проводить хирургическую фиксацию.

(Слева) На рентгенограмме в ладьевидной проекции (заднепередняя проекция с отклонением локтевой кости) запястья у мальчика 15 лет, который травмировал запястье во время игры в футбол, определяется острый перелом без смещения шейки ладьевидной кости. Необходимо указать степень смещения, поскольку практически при любом смещении необходимо проводить хирургическую фиксацию. (Слева) На переформатирую-щей КТ во фронтальной проекции видна сохраняющаяся линия перелома шейки ладьевидной кости с кортикацией краев перелома и вторичным дегенеративным формированием кисты, все признаки несрастания. КТ точнее, чем рентгенография при определении несрастания.

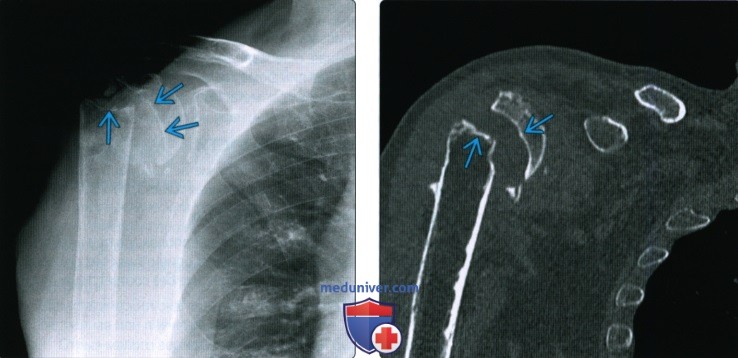

(Слева) На переформатирую-щей КТ во фронтальной проекции видна сохраняющаяся линия перелома шейки ладьевидной кости с кортикацией краев перелома и вторичным дегенеративным формированием кисты, все признаки несрастания. КТ точнее, чем рентгенография при определении несрастания. (Слева) На рентгенограмме плечевого сустава в проекции Грасгея у мужчины 66 лет через 10 месяцев после проксимального перелома плечевой кости видна оссификация краев перелома и сохраняющееся неправильное расположение отломков. Местами имеются небольшие точки кальцификации, но отсутствует выраженная связывающая мозоль.

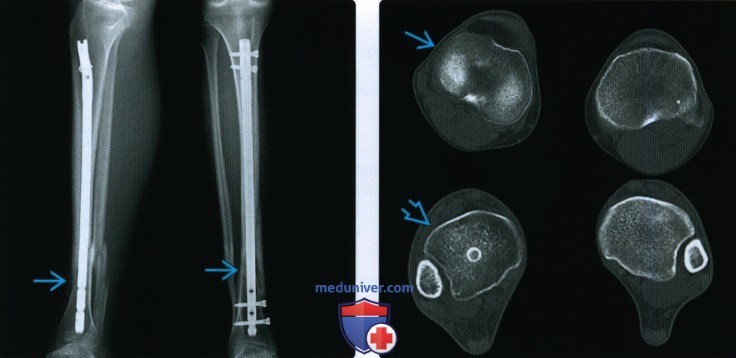

(Слева) На рентгенограмме плечевого сустава в проекции Грасгея у мужчины 66 лет через 10 месяцев после проксимального перелома плечевой кости видна оссификация краев перелома и сохраняющееся неправильное расположение отломков. Местами имеются небольшие точки кальцификации, но отсутствует выраженная связывающая мозоль. (Слева) На рентгенограммах в латеральной (слева) и передне-задней проекции голени виден внутримозговой штифт через срастающийся спиральный перелом в дистальной части большеберцовой кости. Хотя проксимальная часть большеберцовой кости правильно расположена на обеих снимках, дистальные части расположены не по оси.

(Слева) На рентгенограммах в латеральной (слева) и передне-задней проекции голени виден внутримозговой штифт через срастающийся спиральный перелом в дистальной части большеберцовой кости. Хотя проксимальная часть большеберцовой кости правильно расположена на обеих снимках, дистальные части расположены не по оси. (Слева) На снимке в передне-задней (слева) и латеральной проекции визуализируется голень у пациента после фиксации перелома большеберцовой кости в результате несчастного случая на кроссовом мотоцикле 19 лет назад. Пациент не выполнял рекомендации по ограничению нагрузки на конечность, что привело к неправильному срастанию с кривизной, направленной латерально и кпереди. Неправильное сопоставление привело к раннему остеоартриту коленного сустава.

(Слева) На снимке в передне-задней (слева) и латеральной проекции визуализируется голень у пациента после фиксации перелома большеберцовой кости в результате несчастного случая на кроссовом мотоцикле 19 лет назад. Пациент не выполнял рекомендации по ограничению нагрузки на конечность, что привело к неправильному срастанию с кривизной, направленной латерально и кпереди. Неправильное сопоставление привело к раннему остеоартриту коленного сустава.