Что делает гипс при переломе

Гипсовая повязка – медицинская затвердевающая повязка, приготавливаемая с использованием гипса. Применяется, прежде всего, при переломах костей, а также ушибах, растяжениях связок, некоторых заболеваниях опорно-двигательного аппарата. Цель применения – иммобилизация, создание неподвижности в сегменте конечности или отдельных областях туловища для улучшения и ускорения процесса заживления, уменьшения болевого синдрома.[1]. Обычный срок ношения гипсовой повязки – 1-2 месяца, для детей минимальный срок может быть 2 недели. Процесс окончательного затвердевания нового окостенения может затем продолжаться до 6-12 месяцев с благоприятным прогнозом.

История[править | править код]

Лечение переломов с помощью различных средств проводилось с давних времен. Арабские врачи использовали глину, в Европе применяли отвердевающие смеси камфорного спирта, свинцовой воды и взбитого белка (Д. Ларрей, 1825), крахмала с гипсом [Лафарк (Lafarque), 1838]; использовались также крахмал, декстрин, столярный клей.

Первым, успешно применившим для этих целей гипс, был русский хирург Карл Гибенталь (1811), позднее голландский хирург Матейсен (A. Mathysen, 1851) усовершенствовал технологию и стал применять повязки из ткани, предварительно натертой сухим гипсом и затем смоченными губками. В 1853г. Ван-де-Лоо (J. Van de Loo), усовершенствовал этот метод, предложив ткань, натертую гипсом, смачивать водой до наложения повязки[2].

Однако честь изобретения фиксирующей (иммобилизирующей) повязки принадлежит русскому хирургу Николаю Ивановичу Пирогову. В 1847 году во время боевых действий на Кавказе он впервые применил фиксирующую «налепную повязку». В качестве отвердевающего агента сначала использовался крахмал, который Пирогов в дальнейшем заменил на коллоидин, гуттаперчу, и, наконец, на гипс.[3] С 1852 года Николай Пирогов и его последователи успешно применяли гипсовую затвердевающую повязку для лечения переломов. В 1854 году выходит в свет труд Н. И. Пирогова «Налѣпная алебастровая повязка в леченіи простыхъ и сложныхъ переломовъ и для транспорта раненыхъ на полѣ сраженія».[4] Повязка Пирогова применяется без существенных изменений до наших дней.[5]

Заливка гипсовой кашицей при переломах упоминается в трудах арабских учёных IX-XI веков[6]. Современная гипсовая повязка представляет собой гигроскопический бинт, просыпанный гипсом, выпускается промышленно, в герметичной упаковке[7].

Виды гипсовых повязок:

- Циркулярная (сплошная) повязка применяется для иммобилизации конечности и туловища при переломах.

- Тутор (гильза) накладывается на сустав или отдельный сегмент конечности для придания покоя и иммобилизации.

- Лонгетно-циркулярная повязка представляет собой лонгету, которая фиксируется циркулярными гипсовыми бинтами.

- Лонгетная повязка накладывается на конечность и может быть тыльной (задней), ладонной (передней) и U-образной.

Повязки целевые:

- Окончатая и мостовидная – для лечения ран.

- Повязки с распоркой – для надёжной фиксации конечности в положении отведения.

- Шарнирно-гипсовая повязка – для разработки движений в суставе.

Хронология регенераторного процесса под гипсовой повязкой[править | править код]

На первом этапе, длящемся 2-4 дня, под гипсом образуется своеобразный «сгусток», в толще которого происходит ферментативное разрушение отмирающих костных пластин. В ходе второго этапа, продолжающегося до 2-3 недель, молодые клетки опорно‐двигательного аппарата – остеобласты, активно делятся и заполняют «сгусток». На третьем этапе формируется костная мозоль, дающая возможность прочно соединить фрагменты кости. В промежутке между 2 и 4 неделями имеет критически важное значение правильная иммобилизация (обездвижение) посредством повязки из гипса, поскольку подвижность чревата неправильным сращением или несостоятельностью костной мозоли. На четвёртом этапе происходит полное восстановление натуральной структуры кости под гипсовой повязкой. Это происходит на 4-9 неделе, когда наблюдается окостенение в месте перелома, появление кровеносных сосудов и нервных окончаний в надкостнице. Процесс окончательного отвердевания может продолжаться до 6-12 месяцев: это зависит от толщины сломанной кости и наличия смещения при переломе. Переломы без смещения срастаются значительно быстрее – от 2 недель у детей (поскольку их регенераторные способности намного выше) и от 3 до 10 недель у взрослых. Переломы верхних конечностей срастаются обычно быстрее, чем нижних. При правильном ношении гипсовой повязки прогноз благоприятный[8].

Примечания[править | править код]

- ↑ Градюшко Н.А., Русаков А.Б., Шорин В.Д. Гипсовая техника // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б.В. Петровский. – 3 изд. – Москва : Советская энциклопедия, 1978. – Т. 6. Гипотериоз – Дегенерация. – С. 102. – 528 с. – 150 000 экз.

- ↑ ГИПСОВАЯ ТЕХНИКА – Большая Медицинская Энциклопедия. xn--90aw5c.xn--c1avg. Дата обращения: 28 июня 2019.

- ↑ Когда появилась первая гипсовая повязка – vpalamarchuk.ru. vpalamarchuk.ru. Дата обращения: 9 февраля 2019.

- ↑ Пирогов Н. И. Налѣпная алебастровая повязка в лечении простыхъ и сложныхъ переломовъ и для транспорта раненыхъ на полѣ сраженія. – Санкт-Петербургъ: Типографія Якова Трея, 1854. – 48 с.

- ↑ Гипсовая повязка Пирогова – метод, проверенный временем.. professiya-vrach.ru. Дата обращения: 9 февраля 2019.

- ↑ Аверьянов, 2010, с. 3.

- ↑ Аверьянов, 2010, с. 9-10.

- ↑ Как долго ходить в гипсе ребёнку и взрослому. Медицинский портал Lerunamedica.ru, 30 апреля 2020

Литература[править | править код]

- Аверьянов М. Ю., Смирнов В. П. Гипсовые повязки // Повязки в лечебной практике. – М.: Академия, 2010. – С. 86-96. – 127 с. – ISBN 978 5 7695 6033 0.

Ссылки[править | править код]

- На Викискладе есть медиафайлы по теме Гипсовая повязка

- ГОСТ 31626-2012. Бинты гипсовые медицинские. Общие технические требования. Методы испытаний

Источник

Перелом ассоциируется у подавляющего большинства российских пациентов, переживших его, с тяжелым гипсом, мучительным зудом и длительной реабилитацией забывших как двигаться мышц. Но мир меняется. На смену неудобному громоздкому гипсу пришли новые технологии. Они уже есть в наших клиниках – иногда достаточно просто знать об этом, чтобы получить удобную дышащую легкую повязку идеальной формы. MedMe выяснял, как менялись методы внешней иммобилизации и чем сейчас предпочитают пользоваться врачи.

Эволюция методов фиксации перелома

О том, что сломанные кости на некоторое время надо надежно зафиксировать и лишить возможности смещаться, то есть иммобилизовать, человечество догадалось достаточно давно. В древности в ход шли самые удивительные комбинации:

- дощечки, обернутые холстом и замазанные глиной;

- ленты из холста, пропитанные смесью из яичных белков и различных растений (Африка);

- пропитка лент смолой (древний Египет);

- использование в качестве фиксирующего вещества вареного риса (Индия) или гуттаперчи (Малайзия);

- свежесодранная шкура барана шерстью внутрь (кавказские народы) и др.

Но до Гиппократа использование средств внешней иммобилизации было скорее случайностью, чем правилом. Только благодаря древним грекам и римлянам этот метод постепенно занял свое место в медицине. Со временем грубые шины сменились индивидуальными повязками, смоченными крахмалом. Чтобы они не гнулись, их укрепляли деревянными стружками. Что, правда, не избавило историю медицины от необычных методов иммобилизации. В работе немецкого медика XIX века есть свидетельство об арабе, закопавшем сломанную голень в землю и дожидавшемся таким образом срастания костей.

Медики армии Наполеона объявили внешнюю иммобилизацию ключевым элементом первой помощи травмированным солдатам – оказалось, что тогда их переломы заживают быстрее. Это активизировало поиски вариантов замены шин на повязки, которые можно пропитать быстро отвердевающим веществом. Первое свидетельство о применении гипса относится к 1795 г. – опять же в ситуации военных действий. Изначально метод показался врачам слишком грязным, а гипс сох ну слишком уж быстро. Но у знаменитого российского хирурга Н.И. Пирогова он получил полную поддержку и вскоре стал самым распространенным методом внешней иммобилизации. Среди вариаций гипсовых повязок были:

- шины из пеньковой веревки, погруженной в гипсовую кашу;

- бумажные штаны (трико), обмазанные гипсом;

- лонжеты из гипсовых бинтов, которые наматывались на конечность, а потом поглаживались до придания нужной формы и др.

Переход от гипса к термопластикам

Классический медицинский гипс продержался почти до конца XX века. Среди материалов, которые в разные моменты времени предлагалось использовать вместо гипса для иммобилизации перелома, были: творог, стекло, надувные шины, целлулоид – пока человечество не открыло современные низкотемпературные пластики.

В 1970-х годах один из мировых лидеров в области перевязочных материалов и средств для иммобилизации, компания Johnson&Johnson разработала пластик на основе изопрена, который был модифицирован в ортопласт. Полимерный продукт необходимо было разогревать до 70°С, фиксировать конечность, и через полчаса он затвердевал в заданной форме. С этого момента начался всеобщий переход от гипса к современным пластикам. На данный момент известно более 200 разновидностей термопластиков.

Сегодня весь мир постепенно начинает использовать новые материалы для иммобилизации. Россия тоже делает это, но довольно неспешно. Проверенный дешевый гипс с хлопчатобумажными бинтами – все еще самый распространенный метод фиксации переломов в подавляющем большинстве городов России. Но в крупных мегаполисах в травмпунктах уже появился выбор: вместо традиционного бесплатного гипса можно наложить современный пластик – за отдельную цену.

Добавим, что материалы, из которых производятся современные шины для экстренной иммобилизации, тоже изменились: это металл, пробка, ротанг, синтетика, пластик и др.

Плюсы и минусы гипсовой повязки

Плюсы:

- гипс – очень дешевый материал;

- гипс найдется в любом, самом слабо финансируемом отделении травматологии в самом отдаленном селении России.

Минусы:

- передвигаться с гипсом очень тяжело. Нужны костыли или помощь других людей. Кроме того, гипс часто приводит к образованию отеков и нарушению кровообращения тканей;

- при высыхании гипса происходит образование крепких связей между ионами кремния. В результате гипсовая повязка непроницаема для воздуха, что чревато развитием опрелостей, пролежней, потертостей, фликтен (кровавых пузырей) и язв на коже под повязкой;

- пациенты жалуются на нестерпимый зуд, который вызывается гипсовой крошкой или прилипшими к гипсу волосками;

- по мере высыхания гипса и возможного развития атрофии мышц, иммобилизация внутри повязки иногда ухудшается и гипс буквально болтается на конечности;

- с гипсом нельзя принимать ванну, влага вредна для повязки;

- не всегда гипс позволяет получить качественный рентгеновский снимок места травмы, не снимая повязку;

- при наличии гипса невозможна гигиена поврежденной области;

- наконец, степень иммобилизации гипсом такова, что большой объем здоровых мышц и связок также скован повязкой. В результате пациенту требуется длительная реабилитация уже после заживления перелома.

Какие же варианты традиционной гипсовой повязке предлагает современная медицина?

Полимерный гипс – новое слово в медицине

Вместо хлопчатобумажного бинта в полимерных используется стекловолоконная или полимерная сетка, пропитанная полиуретановой смолой. Полимерный гипс может быть в виде бинта (активируется водой) или листов-заготовок (активируется изменением температуры) разных размеров.

Преимущества полимерного гипса:

- в ходе реакции полимеризации расстояние между волокнами не меняется. Таким образом, получается «дышащая» повязка, через которую свободно проникает воздух;

- бинт тянется в 6 направлениях, поэтому можно с легкостью моделировать повязку под любые контуры тела, а это улучшает степень иммобилизации;

- за счет ячеистой сетчатой структуры повязка из полимерного бинта легче гипсовой в 2-5 раз;

- с повязкой можно принимать ванну, а после этого ее можно просто просушить феном;

- полимерный гипс упруго эластичный, то есть снижает риск мышечной дистрофии, столь характерной для обычного медицинского гипса;

- полностью проницаем для рентгеновских лучей;

- получившуюся основу из полимерного гипса можно по мере выздоровления использовать для создания съемного ортеза или лангеты.

Основные минусы полимерного гипсования:

- полимерный гипс – не бесплатный материал. Стоимость его наложения может колебаться от 1,5 до 3 тысяч рублей, а в случаях переломов крупных костей и использования термопластика – до 10 тысяч рублей;

- наложение полимерного бинта производится по определенной технологии. А это новый для российских клиник материал, который не является для них обязательным методом иммобилизации, поэтому нет уверенности, что медсестра травмпункта является профессионалом в вопросах наложения полимерного бинта;

- снятие полимерного гипса – также платное удовольствие, так как требует применения специальной пилы. Процесс обойдется еще примерно в 1000 рублей.

Виды полимерного гипса

Скотчкаст

Это самая жесткая версия современного полимерного гипса. Он активируется водой и прочнее обычного медицинского в 4-5 раз. Как и любой другой полимерный гипс, он при этом очень легкий, не токсичный, гипоаллергенный, пропускает воздух и не боится влаги. Главный недостаток: при длительном ношении приводит к атрофии мышц.

Источник

Тяжкая ноша

Жалобы на гипс со стороны обычных людей понять несложно. Тяжелая повязка сильно стесняет движения. Если она наложена на ногу, без посторонней помощи невозможно не только доехать до поликлиники, но и порой добраться до собственной кухни. Гипсовые крошки, которые откалываются от внутренней стороны повязки, вызывают зуд и дискомфорт. А еще гипс размокает, поэтому принять душ после перелома – настоящее приключение: надо замотать загипсованное место полиэтиленом или мыться в буквальном смысле слова по частям.

Впрочем, все это – временный дискомфорт, с которым вполне можно смириться. У врачей претензии куда более серьезные. В последнее время все чаще можно услышать, что традиционное наложение гипса может привести к повторному смещению перелома. Проследить, правильно ли срастаются кости под повязкой, крайне сложно: гипс плохо пропускает рентгеновские лучи. А еще при его длительном использовании на поврежденном участке нарушается циркуляция крови, страдают мышцы, суставы и сухожилия. Закованные и обездвиженные, они почти не работают, поэтому постепенно начинают терять свои функции. Неслучайно после снятия гипса с ноги пациенты еще какое-то время хромают. Нередким осложнением является и локальный остеопороз: без нагрузки кости рядом с переломом становятся менее крепкими.

Вот почему специалисты в последнее время применяют методики, в которых гипс используется по минимуму или заменяют его другими материалами.

Пластиковое поколение

Хорошей альтернативой старому доброму гипсу сейчас считается, например, гипс пластиковый. Его также могут называть искусственным или полимерным – суть не меняется. Это специальный материал, который врач сначала опускает в воду, а затем по определенной схеме наматывает на сломанное место. Через некоторое время повязка высыхает, фиксируя поврежденный участок.

В общем, принцип действия не сильно отличается от традиционного. Однако пластиковые повязки в 4-5 раз легче гипсовых – двигаться при их ношении значительно проще. В прочности гипсу они при этом ничуть не уступают, поэтому можно не переживать, что сломанные кости сдвинутся или неправильно срастутся.

Пластиковый гипс не боится влаги, с ним можно принимать душ. А еще такая повязка «дышит». В отличие от стандартного гипса она пропускает кислород к коже, а испарения, наоборот, выводит наружу. В результате значительно реже возникают зуд и раздражение.

К тому же пластиковый гипс выглядит более аккуратно, чем обычный. Если вы случайно его испачкали, можно просто протереть повязку важной тряпкой.

Впрочем, при всех плюсах у этого материала есть недостатки. Если вы хотите, чтобы вам наложили продвинутый пластик, приобретать его придется самостоятельно. В травмпунктах и больницах бесплатно накладывают, как правило, только обычный гипс. К тому же снять искусственную повязку сложнее, чем традиционную. Ножницами искусственный гипс не разрезать – необходима специальная пилка. Впрочем, если врач или медсестра опытные, проблем с этим не возникает.

Все мягче и мягче

Помимо жесткого искусственного гипса современная медицина предлагает и полужесткие повязки. Они могут быть сделаны из специального волокна или термопластика.

После наложения повязка становится не твердой, а упругой. Поэтому она поддерживает сломанную кость в нужном положении, но при этом меньше сковывает мышцы, чем обычный или пластиковый гипс.

Такие фиксаторы хорошо пропускают рентгеновские лучи. Понять, как расположены сломанные кости, можно, лишний раз не снимая повязки. Впрочем, освободиться от нее несложно. В некоторых случаях «мягкий» гипс можно просто размотать, как бинт, в другие виды таких фиксаторов вмонтирована застежка-молния. Самостоятельно снимать повязку, чтобы дать сломанной руке или ноге «отдохнуть», конечно, строго воспрещается. Но для врача такая возможность очень важна. Нередко при переломах человеку нужны физиопроцедуры – для более скорого заживления костей или улучшения микроциркуляции в мягких тканях. Возможность без разрезов снять фиксатор, а затем снова его надеть, не моделируя новую повязку, существенно экономит время и силы.

Если вам наложили «упругий» гипс, обязательно поинтересуйтесь у врача, можно ли его мочить. Некоторые виды отталкивают воду и не мешают принимать душ. Другие мочить тоже разрешается, но потом их обязательно нужно сушить феном, иначе они потеряют лечебный эффект. Процесс сушки при этом может оказаться довольно утомительным: в зависимости от материала уйти на нее может от 20 минут до 3 часов. Так что при выборе фиксатора это нужно учитывать.

У «мягких» повязок есть и еще один минус – использовать их можно далеко не при всех видах переломов. В некоторых случаях необходима именно жесткая фиксация – решать это должен лечащий врач.

Коротко и функционально

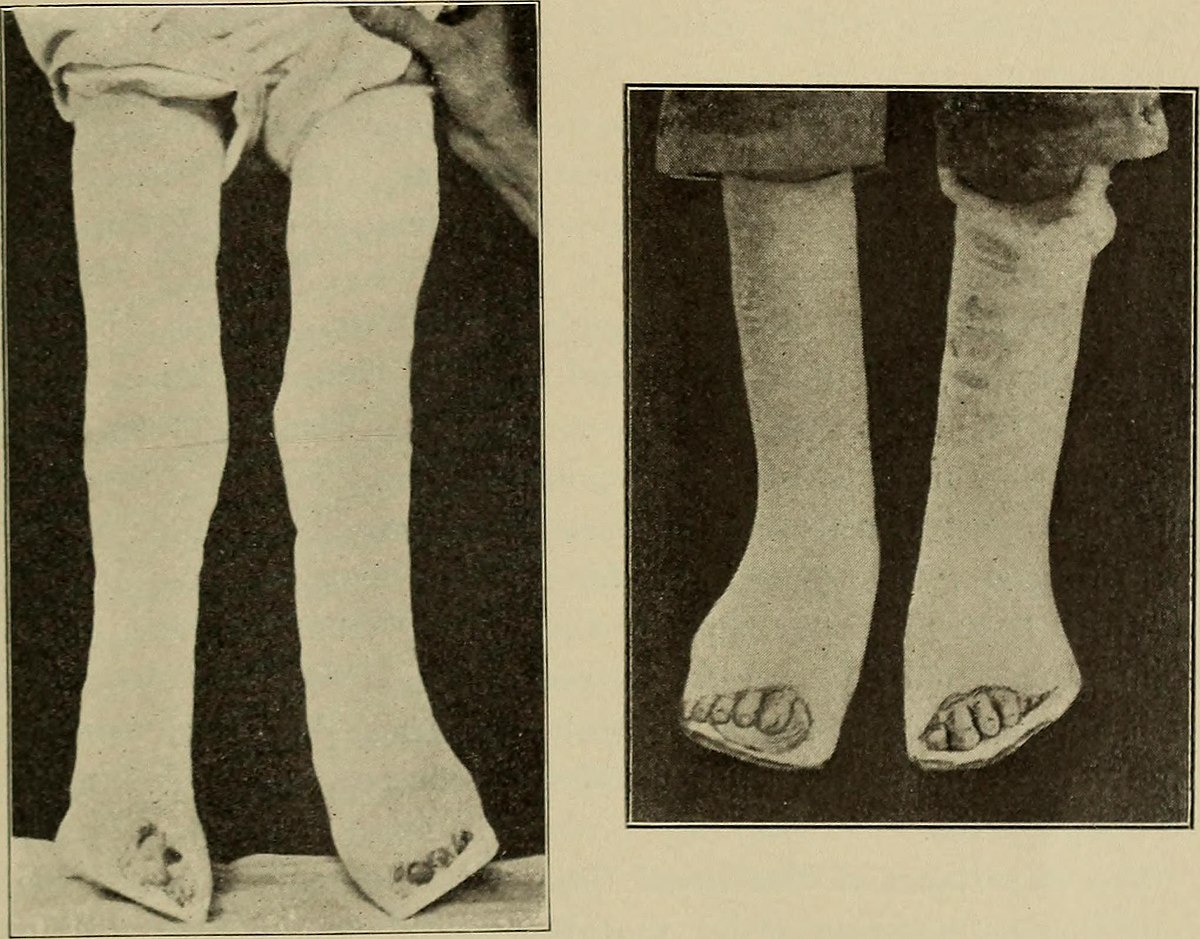

Функциональное лечение переломов укороченной гипсовой повязкой – оригинальный метод, который применяют уже два десятка лет. Но он требует от врача определенной квалификации, поэтому в поликлиниках и травмпунктах его обычно не используют. Пройти такое лечение можно в основном в отделениях травматологии в больших клиниках и институтах. Чаще всего его используют при переломах лодыжки или голеностопа. Методика достаточно эффективна в сложных случаях: при открытых травмах или переломах со смещением ее используют сразу после операции.

Повязка в данном случае может быть сделана как из обычного гипса, так и из пластикового. Но накладывают ее по-особому.

Традиционно травматологи стараются как можно жестче зафиксировать поврежденный участок. Например, при переломе голени повязку часто накладывают от колена до пальцев. При функциональном лечении врач поступает по-другому: в гипсе оказывается очень небольшая площадь непосредственно над переломом. Ближайшие суставы остаются свободными.

Короткая повязка дает врачу возможность контролировать, в каком состоянии находятся кости и окружающие их мягкие ткани. При подозрении на осложнения специалисту будет легче вмешаться, ведь короткий гипс проще снять и поменять.

Но главное достоинство метода в том, что с такой повязкой человек имеет возможность двигаться. Уже на второй день после наложения гипса больному предлагают пройти по коридору больницы, полноценно наступая на недавно сломанную ногу. А через некоторое время и вовсе сажают на велотренажер. Невозможно? Отнюдь, реально – и даже необходимо. Повязка накладывается так, чтобы под воздействием нагрузки при ходьбе кости удерживались в правильном положении. Благодаря этому уменьшается риск их смещения или неправильного сращения перелома.

Есть и еще один важный момент. Мышцы и сосуды на двигающейся ноге работают почти в полную силу, поэтому осложнений в виде отеков или хромоты не возникает.

Наступать на загипсованную ногу в первые дни неприятно. Однако боль абсолютно не сравнима с той, что испытывает человек при переломе. Главное – преодолеть страх и в прямом смысле слова сделать первый шаг к выздоровлению.

Примерно через неделю большинство людей могут заниматься не требующими большой нагрузки домашними делами, а при желании – даже ходить на работу. Снять короткий гипс можно будет через 2-3 месяца – быстрее срастить кости пока, увы, невозможно. Но все это время человек остается активным. Единственное, что напоминает ему о проблеме, – необходимость посещать врача. Делать это нужно несколько раз в месяц для того, чтобы контролировать ситуацию.

Смотрите также:

- Упал, очнулся – гипс. Как оказать помощь при «зимней» травме →

- Первая помощь: что делать при переломе, вывихе и растяжении →

- На тонком льду: как избежать травм зимой →

Источник