Асептический некроз после перелома

Каждый человек в день рождения имеет в своем скелете 270 костей. Позже часть из них (это кости черепа, таза и позвоночника) сращивается и сохраняется порядка 205 штук. Все они объединены в одно целое при помощи суставов, связок и прочих соединений. Скелет это опора всего организма. Без полноценной костной системы человек не будет иметь возможности двигаться, да и просто стоять тоже. Следовательно опорная функция это важная способность жизнедеятельности.

Заболевания костей приводят к изменению походки, сложности при наклонах или поворотах, непосредственно деформации конечностей или позвоночника. Могут быть врожденными, приобретенными в следствие травмы, быть осложнением от перенесенного ранее заболевания. Подвержены ему все.

Что такое некроз кости

Нужно разобраться с темой некроз костей —, что это такое. Кость это ткань, требующая энергию. Если кровообращение будет нарушено или остановлено, произойдет отмирание, деформация и уничтожение ткани. Некрозу подвержены предплечья, колени, тазобедренные суставы, плечевые кости и лодыжки.

Называют асептическим некрозом его из за того, что заболевание проходит в отсутствие воспалительного процесса, без микроорганизмов-возбудителей. Его различия:

- полный (общий) некроз. При нем атрофируется кость целиком или почти целиком,

- неполный (частичный). Поражение происходит на каком-то пространстве,

- поверхностный (кортикальный). Отмирание происходит на поверхности кости,

- центральный (глубокий). Разрушается происходит глубоко внутри.

Некроз костной ткани обычно встречается у людей 25-45 лет. Стремительное прогрессирование заболевания приводит к утрате трудоспособности, если своевременно не диагностировать и не лечить его.

Причины некроза

При изменении снабжения костной ткани кровью, начинается некроз, который обычно наступает в следующих случаях:

- вследствие травмы. Перелом, ушиб или во время операции при повреждении сосудов механическим способом. Симптомы некроза проявляются не скоро —, через 1.5-2 года,

- длительный приём кортикостероидов. Этими препаратами лечат артриты, аллергические или аутоиммунные болезни. Их применение приводит к сужению кровеносных сосудов, и проблемам с питанием клеток кости, остеопорозу,

- нарушение метаболизма, лишний вес. При плохом питании процветает атеросклероз, когда наслоение холестерина в кровеносных сосудах ведет к их забиванию. В добавок, излишнюю нагрузку на нижние конечности влечет за собой лишний вес,

- плохие привычки и алкоголизм. Ведут к развитию атеросклероза,

- аутоиммунные заболевания. Для их лечения используется кортикостероиды, которые сужают стенки кровеносных сосудов, доводят их до истощения питания,

- заболевания позвоночника. При наличии межпозвоночной грыжи, происходит сдавливание нервных окончаний и сосудов, вследствие чего костная ткань не получает питание в полном объеме. Начинается аваскулярный некроз головки бедренной кости. Асептический некроз головки плечевой кости начнется при такой же ситуации в верхнем отделе позвоночника (шейный, грудной),

- прочие причины. Из за того, что асептический некроз сопровождается другими хроническими и острыми заболеваниями, то понять причины его появления не получается.

Болезнь встречается и у детей. Почему так происходит до конца не понятно. Зачастую развивается вместе с наследственным заболеванием при котором происходит недоразвитость позвоночника.

Классификация заболевания

Выделяются этапы:

- первый этап. От 0 до 6 месяцев. Ограничения двигательной функции нет, но разрушается губчатое вещество в самой кости, форма не меняется,

- второй этап —, стадия сдавленного перелома. Тоже продолжительность шесть месяцев. Из за увеличенной нагрузки на головку кости случается перелом балок костной ткани. Балки сминаются и начинается процедура деформации самой кости,

- третий этап —, стадия рассасывания. Протяженность около полутора лет. Осколки кости с мертвыми тканями перерабатываются крепкими клетками, поврежденные участки наполняются соединительной тканью. Подпитка клеток и тканей продолжает осуществляться и растут новые кровеносные сосуды. Но уже прерывается возможность роста шейки кости, что приводит к ее укорачиванию,

- четвертый этап —, конец. Соединительная ткань становится костной. Прерывается правильная структура костной ткани. Искажение и утолщение вертлужной впадины тазобедренного сустава (или любого другого) ведет к дезорганизации соединения кости с суставом.

Сколько займет времени и какова будет интенсивность каждой из четырех стадий напрямую зависит от возраста, здоровья в целом и физической подготовки каждого человека.

Немаловажную роль играет на каком из этапов была обнаружена болезнь и приступили ли к лечению.

Симптомы асептического некроза коленного сустава

Соединение большеберцовой и бедренной костей ноги с надколенником образуют коленный сустав. Сверху образована бедренная кость с утолщениями (мыщелки) и нижняя —, большеберцовая. Коленная чашечка (надколенник) играет роль ограничителя разгиба и находится спереди.

Клетки в костных тканях омертвевают, что приводит к их разрушению.

При данном некрозе болезнь протекает в три стадии со следующими симптомами:

- начальная (первая) стадия. Боль носит кратковременный характер, усиливающаяся от нагрузок. Иногда сопровождается отеканием коленного сустава,

- вторая стадия. Боль уже постоянная, хочется распрямить ногу, появляется хромота,

- третья стадия. В полость выходит суставная мышца, боль то средняя, то сильная, суставу сложно двигаться.

Большая часть пациентов с таким диагнозом это люди пенсионного возраста (80%), молодых всего около 20%.

Диагностика заболевания

В 21 веке идет целенаправленное изучение этого заболевания. Изучаются причины развития болезни. Потому что, как правило, у большей части пациентов точный диагноз ставится аж через 10-15 месяцев с начала болезни.

Чтобы установить точный диагноз нужно провести диагностику. Симптомы и первые проявления зависят от конкретного места некроза. Этапы:

- врач первично делает осмотр, находит поврежденные суставы, уточняет силу мышц, их подвижность и локальные рефлексы,

- далее пациент отправляется на рентген. К сожалению показывает лишь последние стадии,

- прохождение магнитно-резонансная томографии. Это самый точный метод. При помощи ее некроз определяется на первых признаках отмирания костей. Недостаток ее в том, что процедура это дорогая и присутствует не в каждом лечебном учреждении,

- в процессе диагностирования некроза определяется показатель образования кости и уровни углеводного, минерального и жирового обмена.

Чтобы лечение было максимально эффективным важно быстро и верно обнаружить болезнь, дать ее точное название, а главное определить причину, по которой некроз «,пришел», к человеку.

Лечение асептического некроза коленного сустава

Главный залог терапии это оказание помощи больному вовремя. Врачи рекомендуют обращаться к медицинским работникам при первых признаках и недомоганиях, тогда остеонекроз коленного сустава или асептический некроз медиального мыщелка бедренной кости, или любой другой некроз можно будет вылечить.

При диагностировании у пациента заболевания асептический некроз коленного сустава лечение носит медикаментозные назначения и если не помогает, то используют хирургическое вмешательство.

В современной медицине используются два типа лечения:

- Консервативный.

- Хирургический.

Консервативное лечение

К лечению медикаментами прибегают на первых порах. Чтобы избавиться от некроза используют:

- лекарства, улучшающие местное кровообращение (сосудистые),

- кальцийсодержащие препараты, для восстановления костной ткани (с тидроновой кислотой),

- витамин Д, повышающий прочность костей,

- препараты, способствующие восстановлению хряща и уменьшению воспалительных процессов, болевые ощущения,

- витамины группы В, чтобы восстановить здоровый синтез белка и усвоение магния,

- обезболивающее,

- для расслабления мышц, поврежденных конечностей, давая возможность нормализовать импульсы и кровоснабжение.

Чтобы полученный результат этого типа лечения закрепился показана лечебная физкультура, физиотерапевтические процедуры и медицинский массаж. Благодаря этому комплексу мер кости и ткани будут укрепляться и противостоять недугам в дальнейшем.

Хирургическое лечение

К сожалению, асептический некроз коленного сустава или некроз головки бедренной кости часто не диагностируется на ранних стадиях, когда консервативное лечение может помочь. Либо болезнь определилась рано, но медикаментозное лечение не оказало результата. Тогда остается лишь прибегнуть к способам хирургического вмешательства.

Оно бывает двух видов:

- эндопротезирование. В поврежденный сустав вставляется имплант (может быть искусственным или из собственных тканей больного),

- артродез. При такой операции окончания костей обрезаются и соединяются так, чтобы они могли срастись. Боль пройдет, но и подвижности сустава не будет. Делают такую операцию редко.

Порой только хирургические манипуляции помогут человеку избавиться от боли и дать возможность жить полноценно.

Народные средства

Лечение народными средствами могут использоваться только на первоначальной стадии болезни. Они не являются самодостаточными, а могут лишь дополнять консервативные методы лечения.

Что может помочь выздоровлению:

- скипидар. Он применяется как компресс для активизации кровоснабжения клеток кости,

- жир животных. Свиное сало или жир нутрии перетапливают в равных долях и намазывают больные суставы,

- капуста. Для создания нагрева делают компресс из капустного листа, смазанного медом.

Рецептом народной медицины огромное количество.

Диета

Пациент в период лечения и далее должен придерживаться принципов правильного питания, чтобы привести в норму свой обмен веществ и метаболизм в организме. Алкоголь запрещен.

При сбалансированном питании в организм человека попадают:

- хондропротекторы (омега3 жирные кислоты),

- минералы (магний, фосфор, фтор и прочее),

- витамины группы В.

Главное стараться, чтобы продукты поступали внутрь в свежем и сыром виде, без применения термообработки. Это сохранит витамины и минералы в виде, доступном для легкого усвоения.

Реабилитация

Ограничиваются физические нагрузки на заболевший сустав, но не целиком, чтобы не атрофировать его совсем и осложнить состояние. Применяются умеренные физические нагрузки под контролем врача. Показаны занятия лечебной физкультурой.

Назначается электростимуляция мышц, массаж.

Заключение

При своевременном обращении к врачу, некроз суставов в настоящее время это не приговор. Врач назначит квалифицированное лечение, согласно стадии заболевания, определит путь лечения: медикаментами или при помощи хирургической операции. Пациент может дополнить свое лечение народными средствами.

После выздоровление стоит продолжать соблюдать правильный образ жизни и здоровое питание, чтобы организм был способен противостоять любым болезням.

Источник

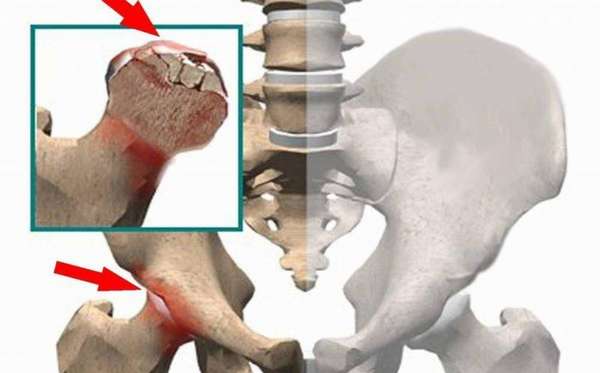

Асептический некроз головки бедренной кости – это омертвление участков костного мозга головки бедра с развитием локального остеопороза и остеонекроза вследствие расстройств кровоснабжения. Проявляется нарастающими болями, ограничением движений, нарушением функции тазобедренного сустава. Может стать причиной инвалидизации больного. Диагностируется на основании жалоб, данных объективного осмотра, результатов рентгенографии, КТ, МРТ и сцинтиграфии. В процессе лечения применяется медикаментозная терапия, физиотерапия, ЛФК, ортопедические мероприятия, корригирующая остеотомия. При значительном разрушении головки осуществляется эндопротезирование.

Общие сведения

Асептический некроз головки бедра (АНГБК) у взрослых пациентов впервые был описан как самостоятельное заболевание в конце 30-х годов прошлого века. Некоторые исследователи пытались объединить данную патологию с болезнью Пертеса у детей, но в последующем было установлено, что в детском возрасте некроз протекает гораздо более благоприятно. Заболевание чаще выявляется в возрасте 25-40 лет, в половине случаев имеет двухсторонний характер. У 15% пациентов обнаруживается аналогичное асептическое поражение других эпифизов длинных трубчатых костей (головки плеча, мыщелков бедра). Соотношение мужчин и женщин составляет примерно 8:1.

Асептический некроз головки бедренной кости

Причины

Асептический некроз головки бедра рассматривается как полиэтиологическое заболевание. Непосредственной причиной разрушения бедренной кости является локальная ишемия тканей в результате тромбоза на фоне нарушения кровообращения вследствие патологии сосудов или внешнего сдавления. Основными факторами, вызывающими формирование тромба, считаются:

- Интоксикации. По данным ученых, 65% от общего количества случаев АНГБК вызывается алкоголизмом и продолжительным приемом глюкокортикоидных и химиотерапевтических средств.

- Лучевые поражения: лучевая болезнь, лучевая терапия.

- Болезни системы кроветворения.

- Сосудистая патология: атеросклероз.

- Заболевания соединительной ткани.

- Внутренние болезни: панкреатит, почечная недостаточность, печеночная недостаточность, синдром Кушинга.

- Прочие причины: трансплантация органов, онкологические поражения, декомпрессионная болезнь, аллергические реакции.

Доля асептического некроза, возникшего по неустановленным причинам (идиопатического), колеблется от 15 до 20%.

Патогенез

Пусковым механизмом развития асептического некроза является значительное ухудшение или полное прекращение локального кровообращения, вызывающее гибель участка костномозговой ткани. Вокруг зоны некроза образуется отек. Начинается процесс восстановления, однако из-за продолжающихся нарушений кровотока, обусловленных парезом или спазмом мелких сосудов, местных застойных явлений и агрегации клеточных компонентов крови репарация оказывается неэффективной.

Область омертвления не уменьшается, а распространяется на соседние участки. Из-за отека, асептического воспаления, расширения сосудов и венозного стаза повышается внутрикостное давление, что еще больше усугубляет имеющиеся нарушения. В процесс вовлекаются субхондральные отделы головки, формируется зона остеопороза, а затем – остеонекроза.

Снижение механической прочности кости становится причиной импрессионных микропереломов, которые, в свою очередь, ведут к дальнейшему уменьшению прочности костной ткани. Из-за нарушения питания и отсутствия адекватной опоры на костные структуры гиалиновый хрящ при асептическом некрозе быстро разрушается и замещается фиброзной тканью.

Дальнейшее течение болезни в значительной степени определяется локализацией пораженного участка. При вовлечении верхненаружной зоны процесс обычно продолжает прогрессировать, завершается коллапсом головки и быстро развивающимся тяжелым коксартрозом. При некрозе медиальных участков с меньшей нагрузкой в некоторых случаях наблюдается спонтанное выздоровление.

Классификация

Наиболее рациональной с практической точки зрения считается классификация некроза головки бедренной кости с учетом стадии развития патологии. Такой подход позволяет уточнить прогноз, выбрать оптимальную врачебную тактику, определить необходимость и вид хирургического вмешательства. При этом принимают во внимание, что асептическое омертвление кости является динамическим процессом без четко определяемого момента перехода одной стадии в другую.

Специалисты в области травматологии и ортопедии разработали несколько вариантов систематизации асептического некроза, включающих от 3 до 7 стадий. В России обычно используется классификация, предложенная С. А. Рейнбергом и основанная на особенностях рентгенологической картины:

- 1 стадия (дорентгеновская). Рентгенологические изменения отсутствуют. Может протекать бессимптомно или сопровождаться болями, атрофией мышц и ограничением движений. Результаты гистологического исследования свидетельствуют о наличии локальных некротических изменений в костном мозге и губчатом веществе.

- 2 стадия (импрессионных переломов). На рентгенограмме выявляется гомогенное затемнение, отсутствие структурного рисунка в зоне поражения, локальные уплотнения и снижение высоты головки, расширение суставной щели. Обнаруживается большое количество микропереломов.

- 3 стадия (секвестрации). Головка становится еще более плоской, теряет нормальные контуры, суставная щель продолжает расширяться. На снимках визуализируются отдельные фрагменты кости различного размера и формы, не имеющие нормальной структуры. Определяется утолщение и укорочение шейки бедра.

- 4 стадия (репарации). Фрагментированность костного вещества исчезает. Головка бедренной кости нормально контурируется, однако ее структура еще не восстановлена. В костном веществе иногда просматриваются кистовидные очаги просветления.

- 5 стадия (деформирующего артроза). Костная структура восстанавливается, сохраняется деформация головки, возникшая на 2 и 3 стадии. Головка плоская, расширенная, не совпадает по форме с суставной впадиной. На ее поверхности видны остеофиты, в кости выявляются кистозные полости, образовавшиеся на фоне дистрофических процессов.

Симптомы

Клиническая картина асептического некроза может формироваться постепенно или развиваться внезапно, для двухстороннего процесса характерно более быстрое прогрессирование симптоматики в сравнении с односторонним. Первым проявлением становятся боли в области паха, реже – бедренной кости или пояснично-крестцовой зоны, не сопровождающиеся отеком, локальной или общей гипертермией.

Сначала болевой синдром возникает периодически, затем становится постоянным, его выраженность все больше усиливается. На 3 стадии возможны ночные боли. Иногда интенсивность болевых ощущений настолько велика, что пациенты с асептическим некрозом на несколько дней полностью теряют способность к опоре и ходьбе. После кратковременного усиления симптоматика ослабевает, больные возвращаются к привычному режиму нагрузок.

Нарушения движений усугубляются в течение нескольких месяцев или лет. Вначале снижается объем ротации, ограничивается отведение. В последующем уменьшается амплитуда движений при сгибании и разгибании бедра. По мере развития болезни нарастают атрофические изменения в бедренных и ягодичных мышцах. При осмотре определяется уменьшение объема бедра, уплощение ягодицы. Общая продолжительность заболевания составляет 1,5-2 года.

Осложнения

Тяжесть остаточных явлений после завершения репарации может существенно варьироваться. В исходе возможна контрактура с вынужденным положением и укорочением конечности. При двухсторонних поражениях нередко выявляются тяжелые коксартрозы, сопровождающиеся значимым нарушением функции опоры и движений. Перечисленные нарушения становятся причиной инвалидизации больных, требуют проведения объемных хирургических вмешательств.

Диагностика

Диагностику асептического некроза костно-суставных структур осуществляют врачи-ортопеды. Раньше основным методом было рентгенологическое исследование, не позволяющее обнаруживать ранние патологические изменения. В настоящее время наряду с традиционной рентгенографией при постановке диагноза применяются современные методики, чувствительность которых на ранней стадии достигает 90-100%. План обследования включает следующие методы визуализации:

- Рентгенография тазобедренного сустава. Для повышения информативности используются специальные укладки по Лаунштейну. Вначале на снимках просматриваются участки со сниженной плотностью под субхондральной костью, придающие поверхностным частям головки вид «яичной скорлупы». Затем становится видна деформация головки и некротический очаг в виде плотной тени, окруженной более светлым ободком. В исходе визуализируются изменения, характерные для деформирующего артроза.

- КТ тазобедренного сустава. На начальной стадии при выполнении диагностической процедуры определяются нарушения структуры и плотности костного вещества. В последующем обнаруживается некротический дефект. Метод позволяет уточнить размеры и точное расположение очага деструкции кости, выявленного на рентгеновских снимках.

- Сцинтиграфия. При проведении статического исследования отмечается гиперфиксация радиофармпрепарата в очаге поражения. Интенсивность накопления зависит от активности процесса и степени нарушений кровоснабжения. Динамическая сцинтиграфия на начальных этапах свидетельствует об увеличении, на поздних – о снижении всех фаз кровотока.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальную диагностику асептического поражения головки осуществляют с деформирующим артрозом тазобедренного сустава, остеохондрозом, туберкулезным кокситом, посттравматической остеодистрофией. Для исключения остеохондроза используют данные рентгенографии позвоночника. При подозрении на туберкулезный процесс выполняют туберкулиновые пробы, назначают рентгенографию ОГК.

Для различения асептического некроза, артроза и остеодистрофии иногда производят измерение внутрикостного давления: при коксартрозе оно снижено по сравнению с нормой, при остеодистрофии отмечается незначительное или умеренное, при некрозе – выраженное увеличение показателя.

КТ тазобедренных суставов. Множественные кистовидные участки остеонекроза в головке обеих бедренных костей и в подвздошной кости слева.

Лечение асептического некроза головки бедра

В зависимости от стадии процесса и выраженности патологических изменений лечение асептического некроза в зоне головки бедренной кости может быть консервативным или оперативным, производиться амбулаторно или в условиях ортопедического стационара. Этиотропное воздействие предусматривает исключение или уменьшение влияния факторов, спровоцировавших некротические изменения в головке бедра.

Ортопедический режим

Рекомендуется изменение нагрузки на тазобедренный сустав. Мнения относительно продолжительности применения дополнительных приспособлений среди специалистов разнятся. Одни ортопеды предлагают длительную разгрузку сустава сроком до полугода. Другие указывают на высокую вероятность последующей мышечной атрофии, ограничения движений и нарушения двигательного стереотипа.

При варианте лечения с ранней активизацией больным рекомендуют использовать костыли или трость на протяжении 3-4 недель, а потом воздерживаться от инерционных нагрузок (бега, прыжков) и соблюдать режим дозированной физической активности, включающий непродолжительную ходьбу, занятия на велотренажере, специальные комплексы ЛФК.

Консервативное лечение

Используется медикаментозная и немедикаментозная терапия. Лекарственные средства назначаются длительными курсами. План лечения асептического некротического поражения включает в себя:

- Нормализацию кровообращения. На ранних стадиях осуществляется патогенетическое лечение, предусматривающее назначение сосудистых средств сроком до 3 месяцев для устранения ишемии, восстановления реологических свойств крови, предотвращения образования микротромбов.

- Обезболивание. Для устранения болевого синдрома выполняют периартикулярные блокады, используют НПВС общего и местного действия.

- Восстановление костной ткани. Применяют препараты кальция в сочетании с медикаментами, содержащими этидроновую кислоту, в течение 8 месяцев.

Программу консервативной терапии дополняют короткими курсами хондропротекторов с интервалом 6-12 месяцев. На 3 и 4 стадии в сустав вводят стекловидное тело и кислород. Физиолечение включает лазеротерапию и КВЧ.

Хирургическое лечение

Может проводиться в ранние и отдаленные сроки. Целью ранних вмешательств является минимизация разрушения головки бедренной кости, предупреждение развития осложнений. В отдаленном периоде используют методики, направленные на коррекцию стойких нарушений.

- Вмешательства на головке бедра. Для предотвращения коллапса головки выполнят раннюю декомпрессию области поражения. Наиболее эффективной разновидностью декомпрессии считается туннелизация, предусматривающая удаление одного или двух участков цилиндрической формы диаметром до 10 мм с их замещением ауто- или аллотрансплантатом.

- Операции на нижележащих отделах. Еще одним способом уменьшить нагрузку на пораженную зону является корригирующая остеотомия в межвертельной зоне бедренной кости, которая также проводится в раннем периоде заболевания.

- Восстановление функции конечности. При коллапсе головки требуется эндопротезирование сустава. При наличии противопоказаний к установке эндопротеза показан артродез с фиксацией сустава в функционально выгодном положении.

Тактика послеоперационного ведения пациента определяется сроками проведения и видом вмешательства. После декомпрессии рекомендуются режим, определяемый стадией заболевания. После эндопротезирования применяется ранняя активизация, показана ходьба с костылями в течение 2 месяцев. После артродеза требуется иммобилизация на протяжении 3-4 месяцев.

Прогноз

Прогноз при некротическом поражении головки бедренной кости определяется объемом, локализацией и двухсторонним или односторонним характером поражения. Наиболее неблагоприятный исход наблюдается при двустороннем некрозе верхнелатеральных участков головки – после завершения процесса репарации нередко отмечается значительное нарушение движений в суставе, существенно страдает опорная функция, происходит инвалидизация.

При одностороннем асептическом некрозе внутренней зоны остаточные явления менее выражены, чаще сохраняется трудоспособность. После выполнения эндопротезирования объем движений и опорность конечности восстанавливаются. После проведения артродеза отмечается стойкая нетрудоспособность, движения в суставе отсутствуют.

Профилактика

К мерам первичной профилактики относят исключение или минимизацию воздействия провоцирующих факторов. Необходимо отказаться от употребления алкоголя, контролировать продолжительность приема глюкокортикоидов. Важно предотвращать травмы тазобедренного сустава, проводить своевременное лечение заболеваний, способствующих развитию некроза.

Профилактика негативных последствий патологии включает продуманный режим двигательной активности соответственно периоду болезни, своевременное проведение декомпрессии для предупреждения коллапса головки бедра. Для предупреждения развития инвалидизирующих осложнений пациентам следует соблюдать рекомендации врача относительно использования специальных средств, не перегружать больную конечность.

Источник