Артроз при переломе лодыжки

Посттравматический артроз – это хроническое прогрессирующее поражение сустава, возникшее после его травматического повреждения. Чаще развивается после внутрисуставных переломов, однако может возникать и после травм мягкотканных элементов (связок, менисков). Проявляется болями, ограничением движений и деформацией сустава. Диагноз выставляется на основании анамнеза, клинических данных, результатов рентгенографии, КТ, МРТ, УЗИ, артроскопии и других исследований. Лечение чаще консервативное: ЛФК, физиотерапия, симптоматическая терапия. При значительном разрушении сустава осуществляется эндопротезирование.

Общие сведения

Посттравматический артроз – одна из разновидностей вторичного артроза, то есть, артроза, возникшего на фоне предшествующих изменений в суставе. Является достаточно распространенной патологией в травматологии и ортопедии, может развиваться в любом возрасте. Чаще других форм артроза выявляется у молодых, физически активных пациентов. По различным данным вероятность возникновения артроза после травмы сустава составляет от 15 до 60%. Может поражать любые суставы, однако наибольшее клиническое значение, как в силу широкой распространенности, так и в силу влияния на активность и работоспособность пациентов, имеют посттравматические артрозы крупных суставов нижних конечностей.

Посттравматический артроз

Причины

Основными причинами развития посттравматического артроза являются нарушение конгруэнтности суставных поверхностей, ухудшение кровоснабжения различных структур сустава и длительная иммобилизация. Данная форма артроза очень часто возникает после внутрисуставных переломов со смещением. Так, артроз коленного сустава нередко развивается после переломов мыщелков бедра и мыщелков большеберцовой кости, артроз локтевого сустава – после чрезмыщелковых переломов и переломов головки луча и т. д.

Еще одной достаточно распространенной причиной посттравматического артроза являются разрывы капсульно-связочного аппарата. Например, артроз голеностопного сустава может возникнуть после разрыва межберцового синдесмоза, артроз коленного сустава – после повреждения крестообразных связок и т. д. Часто в анамнезе пациентов, страдающих посттравматическим артрозом, выявляется комбинация перечисленных повреждений, например, трехлодыжечный перелом с разрывом межберцового синдесмоза.

Вероятность развития этой формы артроза резко увеличивается при неправильном или несвоевременном лечении, в результате которого остаются даже незначительные не откорректированные анатомические дефекты. К примеру, при изменении взаиморасположения суставных поверхностей голеностопного сустава всего на 1 мм нагрузка начинает распределяться не по всей поверхности суставных хрящей, а всего по 30-40% от их общей площади. Это приводит к постоянной значительной перегрузке определенных участков сустава и вызывает быстрое разрушение хряща.

Продолжительная иммобилизация может провоцировать развитие посттравматических артрозов, как при внутрисуставных, так и при внесуставных повреждениях. В условиях длительной неподвижности ухудшается кровообращение и нарушается венозно-лимфатический отток в области сустава. Мышцы укорачиваются, эластичность мягкотканных структур снижается, и иногда изменения становятся необратимыми.

Разновидностью посттравматического артроза является артроз после хирургических вмешательств. Несмотря на то, что операция нередко является лучшим или единственным способом восстановить конфигурацию и функцию сустава, само по себе оперативное вмешательство всегда влечет за собой дополнительную травматизацию тканей. В последующем в области рассеченных тканей образуются рубцы, что негативно влияет на работу и кровоснабжение сустава. Кроме того, в ряде случаев в процессе операции приходится удалять разрушенные или сильно поврежденные из-за травмы элементы сустава, а это влечет за собой нарушение конгруэнтности суставных поверхностей.

Симптомы посттравматического артроза

На начальных этапах возникает хруст и незначительные или умеренные боли, усиливающиеся при движениях. В покое болевой синдром, как правило, отсутствует. Характерным признаком артроза является «стартовая боль» – возникновение болевых ощущений и преходящая тугоподвижность сустава во время первых движений после периода покоя. В последующем боль становится более интенсивной, возникает не только при нагрузке, но и в покое – «на погоду» или по ночам. Объем движений в суставе ограничивается.

Обычно наблюдается чередование обострений и ремиссий. В период обострения сустав становится отечным, возможны синовиты. Из-за постоянных болей формируется хронический рефлекторный спазм мышц конечности, иногда развиваются мышечные контрактуры. В покое пациентов беспокоит дискомфорт, боли и мышечные судороги. Сустав постепенно деформируется. Из-за боли и ограничения движений возникает хромота. На поздних стадиях сустав искривляется, грубо деформируется, отмечаются подвывихи и контрактуры.

При визуальном осмотре на ранних стадиях изменения не выявляются. Форма и конфигурация сустава не нарушены (если нет предшествующей деформации вследствие травматического повреждения). Объем движений зависит от характера перенесенной травмы и качества реабилитационных мероприятий. В последующем наблюдается усугубление деформации и нарастающее ограничение движений. Пальпация болезненна, при ощупывании в ряде случаев определяются утолщения и неровности по краю суставной щели. Возможно искривление оси конечности и нестабильность сустава. При синовите в суставе определяется флюктуация.

Диагностика

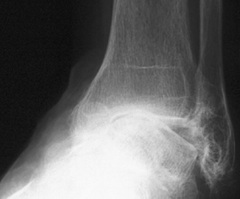

Диагноз устанавливается на основании анамнеза (предшествующей травмы), клинических проявлений и результатов рентгенографии сустава. На рентгенограммах выявляются дистрофические изменения: уплощение и деформация суставной площадки, сужение суставной щели, остеофиты, субхондральный остеосклероз и кистовидные образования. При подвывихе наблюдается нарушение оси конечности и неравномерность суставной щели.

При необходимости более точно оценить состояние плотных структур назначают КТ сустава. Если требуется выявить патологические изменения со стороны мягких тканей, пациента направляют на МРТ сустава. В ряде случаев целесообразно проведение артроскопии – современной лечебно-диагностической методики, позволяющей визуально оценить состояние хрящей, связок, менисков и т. д. Данная процедура особенно часто применяется при диагностике посттравматического артроза коленного сустава.

Лечение посттравматического артроза

Лечение осуществляют травматологи-ортопеды. Основные цели лечения – устранение или уменьшение болевого синдрома, восстановление функции и предотвращение дальнейшего разрушения сустава. Проводится комплексная терапия, включающая в себя НПВС местного и общего действия, хондропротекторы, ЛФК, массаж, тепловые процедуры (озокерит, парафин), электрофорез с новокаином, ударно-волновую терапию, лазеротерапию, фонофорез кортикостероидных препаратов, УВЧ и т. д. При интенсивных болях и выраженном воспалении выполняют лечебные блокады с глюкокортикостероидами (дипроспаном, гидрокортизоном). При спазмах мышц назначают спазмолитики.

Хирургические вмешательства могут осуществляться для восстановления конфигурации и стабильности сустава, а также в случаях, когда суставные поверхности существенно разрушены и их необходимо заменить эндопротезом. В ходе операции может проводиться остеотомия, остеосинтез с применением различных металлоконструкций (гвоздей, винтов, пластин, спиц и т. д.), пластика связок с использованием собственных тканей больного и искусственных материалов.

Оперативные вмешательства выполняют в ортопедическом или травматологическом отделении, в плановом порядке, после соответствующего обследования. В большинстве случаев используют общий наркоз. Возможны как операции с открытым доступом, так и использование щадящих артроскопических техник. В послеоперационном периоде назначают антибиотикотерапию, ЛФК, физиолечение и массаж. После снятия швов пациентов выписывают на амбулаторное долечивание и проводят реабилитационные мероприятия.

Эффект хирургического вмешательства зависит от характера, тяжести и давности травмы, а также от выраженности вторичных артрозных изменений. Следует учитывать, что в ряде случаев полное восстановление функции сустава оказывается невозможным. При тяжелых запущенных артрозах единственным способом вернуть пациенту трудоспособность является эндопротезирование. Если установка эндопротеза по каким-то причинам не показана, в некоторых случаях выполняют артродез – фиксацию сустава в функционально выгодном положении.

Источник

Артроз голеностопного сустава или артроз большеберцово-таранного сустава, довольно распространённая патология, хотя и уступающая по своей частоте артрозу коленного и тазобедренного суставов. Наиболее частой его причиной становятся перенесённые ранее травмы (в 60% случаев), ещё 10% приходится на идиопатический артроз, остальные 30% разделены между ревматическими болезнями, остеонекрозом, септическим артритом, подагрой и пр.

Переломы лодыжек, одни из самых распространённых переломов костей скелета, часто приводят к нарушению взаимоотношения костей в голеностопном суставе. Изменения геометрии сустава, распределения нагрузок приводят к быстрому износу хряща, сужению суставной щели, субхондральному склерозу и росту остеофитов. При несвоевременном и неадекватном лечении переломы лодыжек могут приводить к формированию артроза голеностопного сустава в течение нескольких лет после травмы.

Стадия 1 | Субхондральный склероз и начало роста остеофитов |

|

Стадия 2 | Сужение суставной щели в медиальной области |

|

Стадия 3А | Дальнейшее сужение суставной щели в медиальной части сустава до контакта субхондральной кости |

|

Стадия 3В | Сужение суставной щели в области крыши купола таранной кости до контакта субхондральной кости |

|

Стадия 4 | Полная облитерация сустава |

|

-Боль при осевой нагрузке (ходьбе, беге)

-Снижение объёма движений (в норме 20 ° тыльного сгибания и 50 ° подошвенного

сгибания)

-Отёк в области голеностопного сустава

-Боль при проверке амплитуды движений при физическом осмотре

-Может быть видимая деформация

Для диагностие выполняются рентгенограммы в прямой, боковой и косых проекциях, с нагрузкой весом тела. На рентгенограммах определяется сужение суставного пространства, субхондральный склероз, формирование кист, деформация, рост остеофитов.

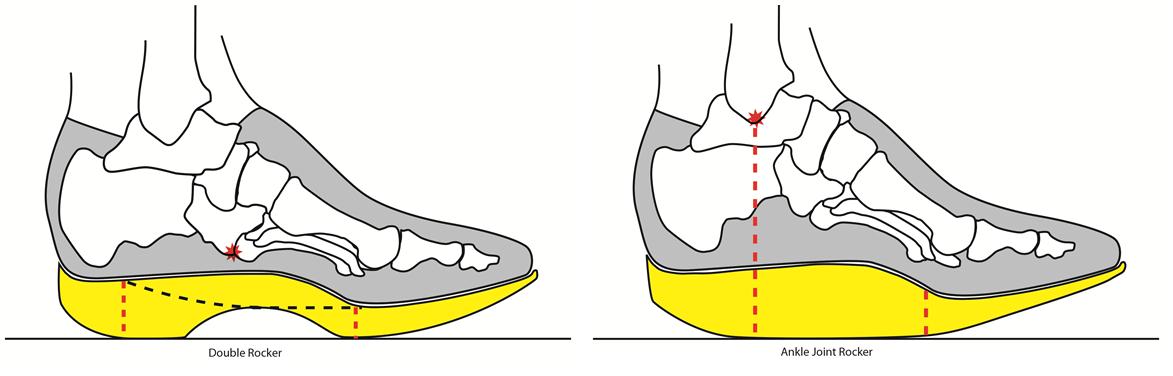

Консервативные меры сводятся к снижению физической нагрузки, использованию ортезов и брейсов, нестероидные противовоспалительные препараты.

Использование ортопедической обуви с разгрузкой голеностопа может полностью снять болевой синдром практически в половине случаев.

При неэффективности консервативных мер показано оперативное лечение.

Дебридмент и экзостозэктомия.

Применяется при начальных стадиях заболевания с явлениями большеберцово-таранного импиджмента. Заключается в удалении свободных хондромных тел, резекции остеофитов по передне-нижнему краю большеберцовой кости и тыльной поверхности таранной кости. Операция может быть выполнена артроскопически.

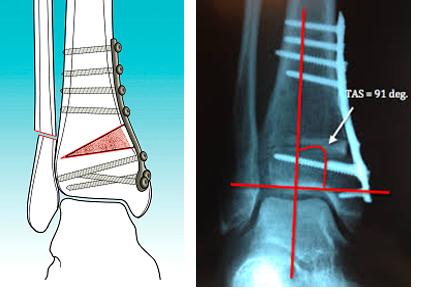

Надлодыжечная остеотомия.

На стадиях 2, 3А, при относительно сохранном объёме движений и поражении внутренних отделов сустава показана вальгизирующая надлодыжечная остеотомия большеберцовой кости.

Данная операция позволяет разгрузить медиальные отделы сустава и перераспределить осевую нагрузку.

Большеберцово-таранный артродез.

Больше подходит для пожилых малоактивных пациентов, так как сильно нарушает биомеханику ходьбы. Позволяет значительно снизить болевую симптоматику за счёт полного исключения движений в повреждённом суставе. Артродез может быть выполнен с использованием множества различных фиксаторов и методик в зависимости от предпочтений и возможностей оперирующего хирурга. Приводит к быстрому развитию артроза в подтаранном суставе (50% через 10 лет).

Артропластика голеностопного сустава.

Эндопротезирование голеностопа – передовое направление в лечении артроза голеностопного сустава. Для эндопротезирования голеностопа есть много ограничений и противопоказаний: выраженная деформация, выраженный остеопороз, остеонекроз таранной кости, стопа Шарко, выраженная нестабильность голеностопного сустава, ожирение, выраженные нейро-трофические изменения. Современные модели протезов позволяют минимизировать резекцию костной ткани, сохраняют точки прикрепления мышц. За последние 10 лет собраны статистические данные, указывающие на высокую удовлетворённость пациентов, 70-90% хороших и отличных клинических результатаов при соблюдении условий правильного подбора пациентов и техники операций.

После артропластики голеностопного сустава следует период реабилитации. Потребуется ходьба без нагрузки и иммобилизация. Возвышенное положение конечности потребуется на протяжении нескольких месяцев после операции для снижения отёка и болевого синдрома. После снятия швов проводится разработка движений в голеностопном суставе, начинается дозированная осевая нагрузка.

На данный момент на медицинском рынке представлено множество различных моделей голеностопных эндопротезов. Большинство из них являются трёхкомпонентными, то есть состоят из большеберцовой, таранной части и вкладыша из полиэтилена ультравысокой молекулярной плотности.

В большинстве случаев используется передний срединный доступ, между сухожилием передней большеберцовой и длинного разгибателя большого пальца.

Не стоит пытаться уменьшить длину операционного разреза, так как это приводит к высокому натяжению мягких тканей и увеличивает риск некроза краёв раны. Желательно выполнять полнослойный разрез кожи, подкожно-жировой клетчатки и поверхностной фасции с тем, чтобы потом предотвратить миграцию сухожилий под кожу. Для грамотной установки эндопротеза критически важно предоперационное планирование и рентгенологическая навигация во время операции, а также чёткое понимание принципов сухожильной балансировки голеностопного сустава.

К возможным осложнениям артропластики голеностопного сустава относятся инфекция (0,5-3,5%), нарушение чувствительности по тыльной поверхности стопы и голеностопного сустава (21%), интраоперационный перелом внутренней или наружной лодыжки, асептическое расшатывание компонетов эндопротеза (чаще таранного компонента).

Несмотря на все риски и возможные осложнения артропластика голеностопного сустава остаётся одним из самых перспективных методов в лечении артроза голеностопного сустава.

Пример лечения артроза голеностопного сустава (артродез)

Пример лечения артроза голеностопного сустава (корригирующая остеотомия и восстановление связок)

Источник

Артроз голеностопного сустава – это хроническое заболевание, поражающее суставные хрящи, а в последующем и другие структуры сустава (капсулу, синовиальную оболочку, кости, связки). Имеет дегенеративно-дистрофический характер. Проявляется болями и ограничением движений, в последующем отмечаются прогрессирующие нарушения функций опоры и ходьбы. Диагноз выставляется на основании симптомов, данных осмотра и рентгенографии. Лечение обычно консервативное, используются противовоспалительные препараты, хондропротекторы и глюкокортикоиды, назначается ЛФК и физиолечение. В тяжелых случаях проводится санационная артрокопия, артродез или эндопротезирование.

Общие сведения

Артроз голеностопного сустава – заболевание, при котором постепенно разрушается суставной хрящ и окружающие ткани. В основе болезни лежат дегенеративно-дистрофические процессы, воспаление в суставе носит вторичный характер. Артроз имеет хроническое волнообразное течение с чередованием ремиссий и обострений, постепенно прогрессирует. Женщины и мужчины страдают одинаково часто. Вероятность развития резко увеличивается с возрастом. Вместе с тем, специалисты отмечают, что болезнь «молодеет» – каждый третий случай артроза голеностопного сустава в настоящее время выявляется у лиц моложе 45 лет.

Артроз голеностопного сустава

Причины

Первичный артроз возникает без каких-либо видимых причин. Вторичное поражение голеностопного сустава развивается под действием каких-то неблагоприятных факторов. И в том, и в другом случае в основе лежит нарушение обменных процессов в хрящевой ткани. Основными причинами и предрасполагающими факторами формирования вторичного артроза голеностопного сустава являются:

- крупные внутри- и околосуставные травмы (переломы таранной кости, переломы лодыжек, надрывы и разрывы связок);

- операции на голеностопном суставе;

- чрезмерная нагрузка: слишком интенсивные занятия спортом, длительная ходьба или постоянное пребывание в положении стоя, обусловленные условиями труда;

- ношение обуви на каблуках, излишний вес, постоянные микротравмы;

- болезни и состояния, связанные с нарушением обмена веществ (сахарный диабет, подагра, псевдоподагра, недостаток эстрогенов в постменопаузе);

- ревматические заболевания (СКВ, ревматоидный артрит);

- остеохондроз поясничного отдела позвоночника, межпозвонковые грыжи и другие состояния, которые сопровождаются ущемлением нервов и нарушением работы мышечного аппарата стопы и голени.

Реже причиной возникновения артроза становятся неспецифический гнойный артрит, артрит при специфических инфекциях (туберкулез, сифилис) и врожденные аномалии развития. Определенную роль в развитии артроза играют неблагоприятная экологическая обстановка и наследственная предрасположенность.

Патогенез

В норме суставные поверхности гладкие, эластичные, беспрепятственно скользят друг относительно друга во время движений и обеспечивают эффективную амортизацию при нагрузке. В результате механического повреждения (травмы) или нарушения обменных процессов хрящ утрачивает гладкость, становится шершавым и неэластичным. Хрящи «трутся» при движениях и травмируют друг друга, что приводит к усугублению патологических изменений.

Из-за недостаточной амортизации избыточная нагрузка передается на подлежащую костную структуру, в ней тоже развиваются дегенеративно-дистрофические нарушения: кость деформируется и разрастается по краям суставной площадки. Из-за вторичной травматизации и нарушения нормальной биомеханики сустава страдает не только хрящ и кость, но и окружающие ткани.

Капсула сустава и синовиальная оболочка утолщаются, в связках и околосуставных мышцах формируются очаги фиброзного перерождения. Уменьшается способность сустава участвовать в движениях и выдерживать нагрузки. Возникает нестабильность, прогрессирует болевой синдром. В тяжелых случаях суставные поверхности разрушаются, опорная функция конечности нарушается, движения становятся невозможными.

Симптомы

Вначале выявляется быстрая утомляемость и нерезкие боли в голеностопном суставе после значительной нагрузки. В последующем болевой синдром становится более интенсивным, его характер и время возникновения меняются. Отличительными особенностями болевых ощущений при артрозе являются:

- Стартовые боли. Появляются после состояния покоя, а затем постепенно исчезают при движениях.

- Зависимость от нагрузки. Отмечается усиление болей при нагрузке (стоянии, ходьбе) и быстрая утомляемость сустава.

- Ночные боли. Обычно появляются под утро.

Состояние меняется волнообразно, в период обострений симптомы более выраженные, в фазе ремиссии вначале исчезают, затем становятся менее интенсивными. Наблюдается постепенное прогрессирование симптоматики в течение нескольких лет или десятилетий. Наряду с болями определяются следующие проявления:

- При движениях может возникать хруст, скрип или щелчки.

- В период обострения околосуставная область иногда припухает и краснеет.

- Из-за нестабильности сустава пациент часто подворачивает ногу, возникают растяжения и надрывы связок.

- Отмечается скованность и ограничение движений.

Осложнения

В период обострения могут возникать реактивные синовиты, сопровождающиеся накоплением жидкости в суставе. На поздних стадиях выявляется выраженная деформация. Движения резко ограничиваются, развиваются контрактуры. Опора затрудняется, при передвижении пациенты вынуждены пользоваться костылями либо тростью. Отмечается снижение или утрата трудоспособности.

Диагностика

Диагноз артроз голеностопного сустава выставляется врачом-ортопедом на основании опроса, данных внешнего осмотра и результатов дополнительных исследований. При осмотре на начальных стадиях изменения могут отсутствовать, в последующем выявляются деформации, ограничение движений, боли при пальпации. Ведущее значение отводится визуализационным методикам:

- Рентгенография голеностопного сустава. Играет решающую роль в постановке диагноза и определении степени артроза. О патологии свидетельствует сужение суставной щели, разрастание краев суставных поверхностей (остеофиты). На поздней стадии выявляются кистовидные образования и остеосклероз субхондральной (расположенной под хрящом) зоны кости.

- Томографические исследования. Применяются при наличии показаний. В сложных случаях для более точной оценки состояния костных структур пациента дополнительно направляют на компьютерную томографию, для исследования мягких тканей – на МРТ голеностопного сустава.

Лабораторные анализы без изменений. При необходимости для установления причины артроза и дифференциальной диагностики с другими заболеваниями назначают консультации смежных специалистов: невролога, ревматолога, эндокринолога.

Рентгенография голеностопного сустава. Выраженный артроз голеностопного сустава и других суставов стопы.

Лечение артроза голеностопного сустава

Лечение патологии длительное, комплексное. Обычно пациенты наблюдаются врачом-ортопедом амбулаторно. В период обострения возможна госпитализация в отделение травматологии и ортопедии. Важнейшую роль в замедлении прогрессирования артроза играет образ жизни и правильный режим двигательной активности, поэтому пациенту дают рекомендации по снижению веса и оптимизации нагрузки на ногу.

Медикаментозная терапия

Подбирается индивидуально с учетом стадии артроза, выраженности симптоматики и сопутствующих заболеваний. Включает средства общего и местного действия. Используют следующие группы медикаментов:

- НПВС общего действия. Обычно применяют таблетированные формы. Индометацин, мелоксикам, диклофенак и их аналоги показаны в период обострения. Средства оказывают негативное влияние на слизистую оболочку желудка, поэтому при заболеваниях ЖКТ предпочтительны «щадящие» медикаменты (целекоксиб, нимесулид).

- НПВС местного действия. Рекомендованы как в период обострения, так и в фазе ремиссии. Могут назначаться в качестве альтернативы при возникновении побочных эффектов от таблетированных форм. Выпускаются в виде мазей и гелей.

- Хондропротекторы. Вещества, способствующие нормализации обменных процессов в хрящевой ткани. Применяются в виде кремов, гелей и препаратов для внутрисуставного введения. Используют медикаменты, содержащие глюкозамин и гидролизат коллагена.

- Гормональные средства. При выраженном болевом синдроме, который не удается купировать с помощью медикаментов, выполняют внутрисуставное введение кортикостероидов с периодичностью не чаще 4 раз в год.

- Стимуляторы обменных процессов. Для улучшения местного кровообращения и активизации тканевого обмена назначают пентоксифиллин и никотиновую кислоту.

Физиотерапевтическое лечение

Пациенту назначают комплекс лечебной физкультуры, разработанный с учетом проявлений и стадии заболевания. Больного направляют на физиопроцедуры. При лечении артроза применяют массаж и УВЧ. Кроме того, в лечении патологии используют:

- лазеротерапию;

- тепловые процедуры (озокерит, парафин),

- лекарственный электрофорез и ультрафонофорез.

Хирургическое лечение

Показано на поздних этапах заболевания при неэффективности консервативной терапии, выраженном болевом синдроме, ухудшении качества жизни больных, ограничении трудоспособности. Операции осуществляются в стационарных условиях, бывают открытыми и малоинвазивными:

- Артроскопические вмешательства. При значительном разрушении хряща осуществляют артроскопическую хондропластику. Санационную артроскопию (удаление образований, препятствующих движениям) обычно производят при выраженных болях на 2 стадии артроза. Эффект сохраняется в течение нескольких лет.

- Артродез голеностопного сустава. Производится при значительном разрушении суставных поверхностей, предусматривает удаление сустава и «сращивание» костей стопы и голени. Обеспечивает восстановление опорной функции конечности при утрате подвижности сустава.

- Эндопротезирование голеностопного сустава. Выполняется при запущенном артрозе. Включает удаление разрушенных суставных поверхностей костей и их замена пластиковыми, керамическими или металлическими протезами. Движения восстанавливаются в полном объеме, срок службы протеза составляет 20-25 лет.

Прогноз

Изменения в суставе необратимы, но медленное прогрессирование артроза, своевременное начало лечения и выполнение рекомендаций травматолога-ортопеда в большинстве случаев позволяют сохранить трудоспособность и высокое качество жизни в течение десятилетий после появления первых симптомов. При быстром нарастании патологических изменений избежать инвалидизации позволяет эндопротезирование.

Профилактика

Профилактические мероприятия предусматривают снижение уровня травматизма, особенно – в зимнее время, в период гололеда. При ожирении необходимо принять меры по снижению массы тела для уменьшения нагрузки на сустав. Следует сохранять режим умеренной физической активности, избегать перегрузок и микротравм, своевременно лечить заболевания, которые могут спровоцировать развитие артроза голеностопного сустава.

Источник