Аппараты применяемые при переломе челюсти

Челюстно-лицевые аппараты различают:

По месту расположения:

а) внутриротовые; б) внеротовые; в) внутри-внеротовые; г) одночелюстные; д) двучелюстные; е) назубные; ж) надесневые; з) зубонадесневые; е) накостные.

По способу фиксации:

а) съемные; б) несъемные;

По способу изготовления:

а) стандартные; б) индивидуальные (лабораторного и внелабораторного изготовления);

По материалам изготовления:

полимерные (пластмасса, композит, полиамидная нить);

металлические (гнутые, литые, паяные, сочетанные);

комбинированные (пластмасса и металл, пластмасса и полиамидная нить, металл и композит и др.).

По срокам применения:

1) временные аппараты для оказания первой помощи (транспортная иммобилизация);

2) постоянные аппараты, используемые для оказания специализированной врачебной помощи и при лечении в стационаре (лечебная иммобилизация);

По лечебному назначению:

1) основные аппараты, т.е. имеющие самостоятельное лечебное значение (например, фиксирующие, репонирующие, замещающие, комбинированные профилактические);

2) вспомогательные аппараты применяемые при костной и кожной пластике, когда основным видом лечебной помощи будет оперативное вмешательство (к ним относятся: фиксирующие – для удержания отломков после оперативного вмешательства и формирующие – служащие опорой для пластического материала или создающие ложе для съемных протезов);

По функциональному назначению:

1) фиксирующие аппараты (удерживающие), удерживают отломки челюсти в правильном положении, обеспечивают их неподвижность;

2) репонирующие аппараты (исправляющие или перемещающие), подразделяются на аппараты механического и функционального действия, (направляющие), постепенно устанавливают отломки челюсти в правильное положение, применяются в том случае, когда невозможно произвести одномоментную репозицию;

3) формирующие аппараты применяются при пластике мягких тканей лица для временного поддержания формы лица, создания жесткой опоры, предупреждения рубцовых изменений мягких тканей и их последствий (смещение фрагментов за счет стягивающих сил, деформация протезного ложа и др.).

4) замещающие аппараты (резекционные и разобщающие) применяются для замещения дефекта челюстей и восстановления их формы и функции;

5) комбинированные аппараты (многофункциональные);

6) профилактические аппараты (аппараты для механотерапии, боксерская каппа, ограничители открывания рта) применяются для предупреждения травм челюстно-лицевых травм и их последствий;

Средства транспортной иммобилизации при переломах челюстей.

П ростейшая повязка.

ростейшая повязка.

Изготавливается с применением подручных средств (карандаш, шпатель и т.д.).

Показанияк применению: транспортная иммобилизация при изолированных переломах верхней челюсти.

Дощечка Лимберга.

Изготавливается из фанеры толщиной 3-4мм,

Изготавливается из фанеры толщиной 3-4мм,

Фиксируется бинтами или с помощью резиновых лент

(резиновой тяги) к головной повязке или шапочке.

Показания:к применению: транспортная

иммобилизация при изолированных переломах

верхней челюсти.

Стандартные транспортные шины для верхней челюсти:

Стандартные транспортные шины для верхней челюсти:

1) Фальтина;

2) Вильга;

3) Романова;

4) Московского института травматологии и ортопедии;

5)Лимберг

6) Уляницкого.

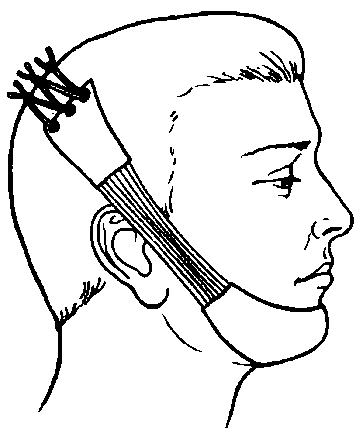

Теменно-подбородочная повязка по Гиппократу.

Я вляется самым доступным и простейшим методом временной фиксации отломков. Круговые туры бинта, проходя через подбородок и теменные кости, не позволяют отломкам смещаться во время транспортировки пострадавшего. Для этой цели можно использовать эластичный сетчатый бинт.

вляется самым доступным и простейшим методом временной фиксации отломков. Круговые туры бинта, проходя через подбородок и теменные кости, не позволяют отломкам смещаться во время транспортировки пострадавшего. Для этой цели можно использовать эластичный сетчатый бинт.

П оказанияк применению: при переломах нижней челюсти она фиксирует отломки к неповрежденной верхней челюсти. При переломах обеих челюстей повязка поддерживает и предупреждает смещение отломков поврежденных челюстей, тем самым значительно ограничивает их подвижность.

оказанияк применению: при переломах нижней челюсти она фиксирует отломки к неповрежденной верхней челюсти. При переломах обеих челюстей повязка поддерживает и предупреждает смещение отломков поврежденных челюстей, тем самым значительно ограничивает их подвижность.

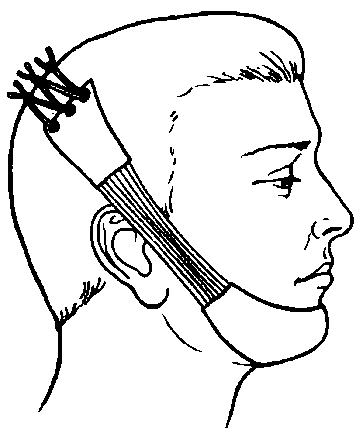

Стандартная эластическая пращевидная повязка (по З.Н.Померанцевой-Урбанской).

Показанияк применению: средство транспортной иммобилизации при переломах верхней и нижней челюсти. Не рекомендуется использовать эту повязку на беззубых челюстях при отсутствии зубных протезов.

С тандартная пращевидная транспортная повязка Д.А.Энтина.

тандартная пращевидная транспортная повязка Д.А.Энтина.

Показанияк применению: средство транспортной иммобилизации при переломах верхней и нижней челюсти.

В зависимости от количества пар резиновых колец, используемых в повязке, праща может удерживать отломки без давления или оказывать давление на них. При переломе нижней челюсти за зубным рядом или при переломе верхней челюсти стандартную повязку можно наложить с использованием трех пар резиновых колец (как давящую).

зависимости от количества пар резиновых колец, используемых в повязке, праща может удерживать отломки без давления или оказывать давление на них. При переломе нижней челюсти за зубным рядом или при переломе верхней челюсти стандартную повязку можно наложить с использованием трех пар резиновых колец (как давящую).

При переломах нижней челюсти в пределах зубного ряда ее следует накладывать лишь для поддержания отломков. Чрезмерное давление на сместившиеся отломки приводит к еще большему их смещению и опасности асфиксии.

П ри сохранности у беззубых больных съемных зубных протезов, возможно их использование вместе с подбородочной пращей в качестве средства транспортной иммобилизации. Протезы соединяются между собой в области боковых зубов лигатурами или самотвердеющей пластмассой. При этом передние зубы следует срезать, для обеспечения питания.

ри сохранности у беззубых больных съемных зубных протезов, возможно их использование вместе с подбородочной пращей в качестве средства транспортной иммобилизации. Протезы соединяются между собой в области боковых зубов лигатурами или самотвердеющей пластмассой. При этом передние зубы следует срезать, для обеспечения питания.

Все транспортные повязки и пращи можно накладывать с давлением (давящая) и без давления (поддерживающая).

Давящая повязка показана в следующих случаях:

для остановки кровотечения;

при всех переломах верхней челюсти с сохранением достаточного числа зубов, которые позволят поставить отломки в правильную артикуляцию. Это предотвращает дополнительную травму мозга, его оболочек и способствует уменьшению ликвореи;

при переломах нижней челюсти за пределами зубной дуги.

Стандартные, марлевые повязки и пращу в качестве поддерживающих накладывают во всех прочих случаях повреждения ЧЛО. Основным их назначением является удержание массивных отвисающих лоскутов мягких тканей и отломков в спокойном состоянии, что важно при транспортировке.

Соседние файлы в папке ортопедия 8 семестр

- #

- #

Источник

История идеи всех современных внеротовых (чрескожных) способов фиксации отломков челюстей восходит к опыту Lambotte (1913) и Anderson (1936), впервые реализовавших ее при фиксации отломков трубчатых костей. Развитие этой идеи применительно к челюстным костям принадлежит Bercher, Ginestet (1934), Clouston Walker (1943), Mac-Gredor, Fickling (1943) PennBrown (1943), В. Ф. Рудько (1955), Ю. И. Вернадскому (1956, 1957), В. П. Панчохе (1957), Я. М. Збаржу (1957), В. М. Уварову (1958) и др. Применение большинства этих аппаратов показано при легко репонируемых переломах, при отсутствии зубов на верхней и нижней челюстях и наличии дефекта тела нижней челюсти.

В нашей стране применяется несколько моделей внеротовых аппаратов (Рудько, Збаржа, Панчохи, Вернадского, Уварова, Пенн-Брауна и др.) для закрепления отломков нижней челюсти. Все эти аппараты сконструированы по одному принципу и отличаются только в деталях. Каждый аппарат имеет накостные зажимы, которыми захватывается нижний край отломка челюсти и путем винтового приспособления зажимается. Кроме накостных зажимов, каждый аппарат имеет еще сое-динительные муфты, объединяющие стержни и ряд других деталей.

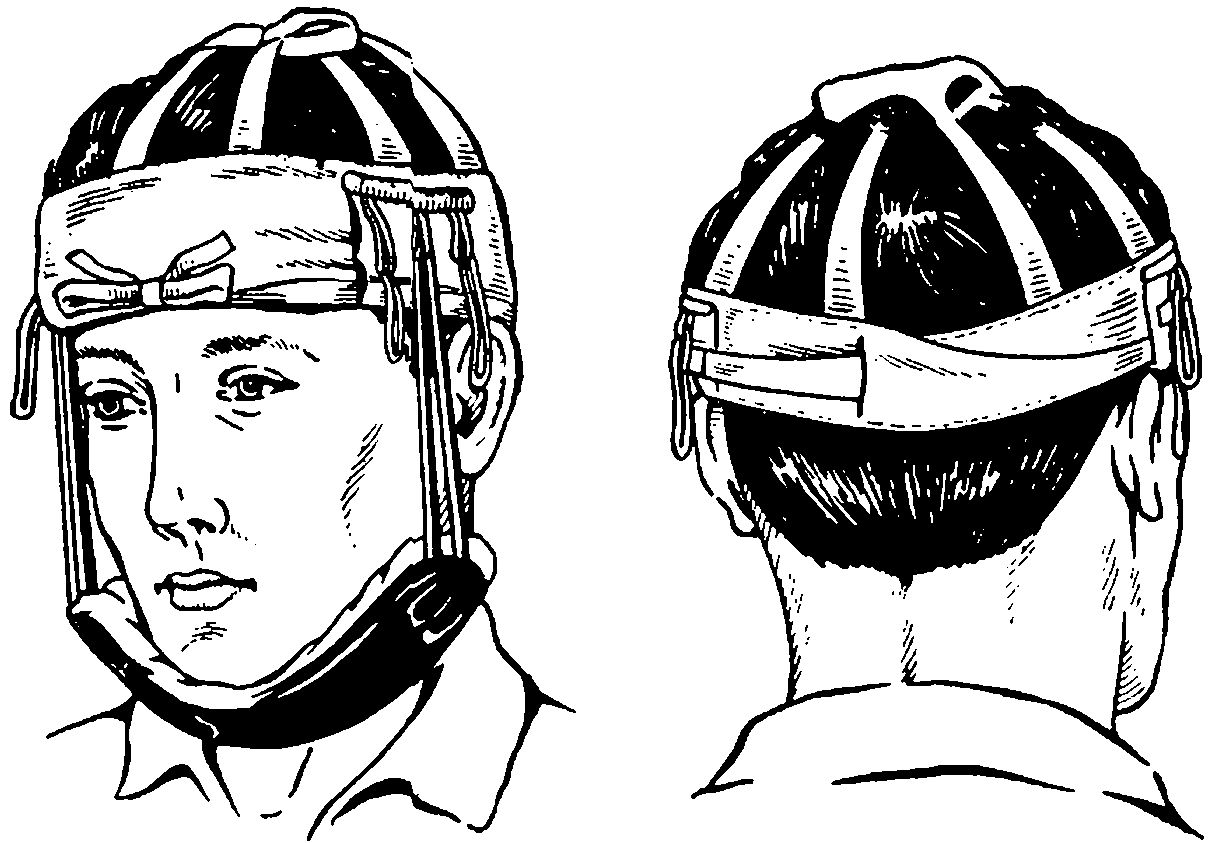

Аппараты для закрепления отломков внеротовым способом.

о – аппарат В. Ф. Рудько; б – аппарат Пенн-Брауна; в – аппарат В. М. Уварова; г – аппарат В. П. Панчохи.

Закрепление отломков внеротовыми накостными аппаратами может быть применено при всех переломах тела нижней челюсти с дефектом кости, за исключением переломов ветви челюсти и суставного отростка. Аппарат Збаржа для внеротового закрепления отломков нижней челюсти (а). Закрепление; отломков нижней челюсти аппаратом Збаржа (б).

Аппарат Збаржа для внеротового закрепления отломков нижней челюсти (а).

Закрепление отломков нижней челюсти аппаратом Збаржа (б).

Аппарат В. Ф. Рудько и его модификации

Для наложения аппарата В. Ф. Рудько, как и для фиксации конструкции Я. М. Збаржа, обнажают край тела челюсти на стороне перелома, на каждый отломок накладывают накостный зажим, затем отломки сопоставляют, придав им правильное положение по прикусу, накостные зажимы соединяют внеротовой штангой и послойно зашивают рану. На выступающие из мяг-ких тканей накостные зажимы накладывают муфты из йодоформной марли. После этого нужно постоянно контролировать прочность крепления накостных зажимов, так как иногда через 8-10-12 дней они могут стать подвижными (в результате резорбции кости). В этих случаях следует слегка затянуть центральную втулку ослабевшего зажима. Аппарат снимают через 30-35 суток после операции. Иногда после снятия аппарата необходим кюретаж участков кости в месте расположения накостных зажимов, который производят костной ложечкой через небольшие разрезы кожи. После ревизии на кожу накладывают 1-2 шва, которые удаляют через 6-7 суток.

Техника операции: двусторонняя проводниковая анестезия с добавлением инфильтрационной. Разрез кожи делают по нижнему краю челюсти в области перелома. Длина разреза зависит от величины повреждения мягких тканей (при открытых переломах) и величины дефекта кости. Концы отломков на протяжении 2-2,5 см обнажают от мягких тканей и от надкостницы, после чего их ставят в правильное положение, проверяя по артикуляции зубов. Отступя от линии перелома не менее чем на 2 см, на каждый отломок накладывают накостный зажим. Заведя зубцы зажима под нижний край отломка на внутреннюю его поверхность, закрепляют зажим поворотами винта до плотного упора в кость. Таким же образом накладывают второй зажим на другой отломок. После этого отломки с укрепленными на них зажимами вновь устанавливают в правильное положение (по прикусу) и бранши зажимов соединяют между собой при помощи муфт и наружных стержней, все винты закручивают до отказа. Затем рану орошают антибиотиками. Если между отломками после их закрепления накостными зажимами в правильном положении образовался значительный дефект и если позволяют условия, возможно произвести замещение дефекта костным трансплантатом.

Техника операции: двусторонняя проводниковая анестезия с добавлением инфильтрационной. Разрез кожи делают по нижнему краю челюсти в области перелома. Длина разреза зависит от величины повреждения мягких тканей (при открытых переломах) и величины дефекта кости. Концы отломков на протяжении 2-2,5 см обнажают от мягких тканей и от надкостницы, после чего их ставят в правильное положение, проверяя по артикуляции зубов. Отступя от линии перелома не менее чем на 2 см, на каждый отломок накладывают накостный зажим. Заведя зубцы зажима под нижний край отломка на внутреннюю его поверхность, закрепляют зажим поворотами винта до плотного упора в кость. Таким же образом накладывают второй зажим на другой отломок. После этого отломки с укрепленными на них зажимами вновь устанавливают в правильное положение (по прикусу) и бранши зажимов соединяют между собой при помощи муфт и наружных стержней, все винты закручивают до отказа. Затем рану орошают антибиотиками. Если между отломками после их закрепления накостными зажимами в правильном положении образовался значительный дефект и если позволяют условия, возможно произвести замещение дефекта костным трансплантатом.

После закрепления отломков, если не производят пересадки кости, рану послойно зашивают. Особенно тщательно ушивают мягкие ткани вокруг металлических браншей аппарата, которые наружными концами располагаются вне тканей. Кожу зашивают узловатыми швами и вводят резиновый выпускник на 48 ч. Вокруг браншей кладут плотно шарики или тампоны из йодоформной марли. Кожные швы закрывают повязкой.

В послеоперационном периоде необходимо тщательное наблюдение за повязкой, чтобы она не запачкалась слюной или пищей, так как по поверхности металлических браншей патогенная микрофлора очень легко проникает в глубину раны и может вызвать нагноение не только мягких тканей, но и кости. Кроме того, через несколько дней (10-12) после операции зажимы, наложенные на костные отломки, могут стать подвижными, так как в местах соприкосновения острых зубцов зажимов с костью в ней развивается остеопороз. Поэтому через 10-12 дней необходимо проверить, достаточно ли хорошо зажимы держат отломки. Если имеется подвижность зажимов, их укрепляют путем нескольких поворотов винта.

При гладком течении послеоперационного периода аппарат удаляют через 5-6 недель. Если отломки еще подвижны, к этому времени изготавливают шину Ванкевич, которую вводят в рот для дальнейшего удержания отломков в правильном положении.

Если же в послеоперационном периоде развилось нагноение вокруг браншей аппарата, что может привести к остеомиелиту отломков, то тогда аппарат удаляют раньше – через 2-3 недели после наложения. В этом случае дальнейшее удержание отломков в правильном положении осуществляют также шиной Ванкевич.

Удаление внеротового аппарата производят под местной анестезией. Оставшуюся после извлечения зажимов кожную рану освежают, ткани в окружности раны инфильтрируют антибиотиками и накладывают один-два шва, которые закрывают асептической клеоловой повязкой.

2«КОМПРЕССИОННЫЙ» ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Если при остеосинтезе усиливается момент плотного соприкосновения отломков за счет их сжатия («компрессии»), то тем самым обеспечиваются лучшие условия, необходимые для успешного заживления перелома. По справедливому утверждению И. Л. Крупко и Н. И. Локтева, прилагательное «компрессионный» вполне может быть заменено определениями «устойчивый» или «прочный», тем более, что полученные экспериментальные данные (И. Л. Крупко, Н. И. Локтев и др.) показали, что постоянное механическое сдавление концов костных отломков не стимулирует остеогенез, хотя и является условием прочности фиксации в течение всего периода сращения кости.

Различают «одномоментную» и «постоянную» компрессию. Первая может быть осуществлена при использовании различных внутренних компрессирующих устройств (винт, костный шов и др.), а вторая обеспечивается наложением различных наружных компрессирующих аппаратов М. М. Соловьева и Е. Ш. Магарилла, Н. И. Локтева и др., причем постоянно действующее динамическое дозированное сдавление может быть осушествлено лишь при использовании аппаратов, аналогичных предложенному Н. И. Локтевым.

Показанием к «компрессионному» остеосинтезу с наложением экстра-оральных аппаратов являются в первую очередь переломы тела нижней челюсти (без дефекта кости), осложненные остеомиелитическим процессом.

В качестве примера компрессирующего внеротового аппарата при-водим описание конструкции, предложенной М. М. Соловьевым и Е. Ш. Магариллом.

Аппарат В. Ф. Рудько дополнен специальной насадкой. Она состоит из двух винтов с разносторонней резьбой, которые одеваются на стержни аппарата и соединительной втулки с внутренней резьбой. При вращении втулки насадка навинчивается одновременно на оба винта, что сопровождается сближением стержней аппарата, а при закреплении их соединительной штангой достигается стабилизация давления между отломками. В процессе лечения можно регулировать величину взаимного сдавления отломков путем вращения втулки, для чего в ее средней части сделаны отверстия. Для предупреждения соскальзывания насадки на стержни надевают ограничительные муфты. Зажимы аппарата накладывают на расстоянии 2-3 см от зоны перелома.

Компрессирующий внеротовой аппарат М. М. Соловьева и Е. Ш. Магарилла.

Следует указать на высказывание И. Л. Крупко что «внутренние компрессирующие конструкции дают возможность на операционном столе под контролем глаза получить полную неподвижность отломков. Применяются они для лечения свежих переломов. Однако этот метод является одномоментным и не позволяет в дальнейшем поддерживать дозированное сдавление, но, как оказалось, в этом и нет необходимости.

Экспериментальные исследования показали, что «постоянная» ком-прессия практически не дает сколько-нибудь заметного сокращения сроков сращения переломов по сравнению с «одномоментной» при условии правильного осуществления последней».

Таким образом, «компрессионный» остеосинтез внеротовыми конструкциями следует осуществлять в тех случаях, когда невозможно обойтись более простыми способами (при переломах, осложненных травматическим остеомиелитом, при несросшихся переломах при замедленном образовании костной мозоли, псевдоартрозах).

Аппарат С. И. Кагановича-А. В. Ярошевича

Аппарат С. И. Кагановича-А. В. Ярошевича (компрессирующий) обеспечивает направленное сдавление в направлении, строго перпендикулярном линии перелома, что позволяет стабильно фиксировать на весь период лечения даже косые (невертикальные) переломы тела нижней челюсти.

Компрессирующе-фиксирующий аппарат С. И. Кагановича (после закрепления отломков).

Аппарат Н. Г. Бадзошвили

Аппарат Н. Г. Бадзошвили (рис. 30 а, б) отличается тем, что направляющая часть его выполнена в виде штанг с траверсой и двумя компрессионными пружинами; фиксирующие элементы имеют сферическую форму. Сближение отломков происходит с помощью пружин. Аппарат накладывают путем прокола (а не разреза) мягких тканей; компрессию отломков можно осуществлять в любом из 3 возможных вариантов: однократно, прерывисто, постоянно, т. е. дина-мически.

Аппарат А. А. Колмаковой:

а – общий вид и детали аппарата; б, в – рентгенограммы нижней челюсти до и после наложения аппарата; г – наложение

аппаратов при двойном переломе нижней челюсти.

Аппарат А. А. Колмаковой

Аппарат А. А. Колмаковой (компрессирующий) состоит из 2 шурупов, 2 штанг с резьбой и 4 гаек; масса аппарата всего 14-16 г, он пригоден для остеосинтеза при свежих переломах и в случаях осложнения перелома травматическим остеомиелитом.

Компрессионно-дистракционный аппарат О. П. Чудакова

Компрессионно-дистракционный аппарат О. П. Чудакова состоит из двух рычагов, соединенных между собой репонирующим блоком, при помощи которого достигается перемещение костных отломков в вертикальном и горизонтальном направлениях. Наличие компрессионно-дистракционного блока позволяет производить компрессию и дистракцию отломков в заданном режиме. Фиксация аппарата к кости осуществляется при помощи накостных зажимов В. Ф. Рудь-ко, которые соединены с рычагами аппарата и компрессионно-дистракционным блоком фиксирующими приспособлениями. Показания для применения аппарата следующие:

одиночные и множественные переломы нижней челюсти в области ее переднего отдела, тела или угла (как без дефекта кости, так и с дефектом до 2 см);

травматические переломы нижней челюсти, осложненные травматическим хроническим остеомиелитом, образованием ложного сустава, замедленной консолидацией костных отломков;

переломы нижней челюсти огнестрельного происхождения;

необходимость фиксации костных трансплантатов после костной пластики;

патологические переломы нижней челюсти, возникшие в результате диффузных остеомиелитов нижней челюсти;

необходимость закрепления фрагментов нижней челюсти после резекции ее по поводу доброкачественных и злокачественных опухолей.

Применение этого аппарата при осложненных переломах нижней челюсти позволяет до некоторой степени сократить сроки лечения больных.

Компрессионно-дистракционные аппараты:

а, б – аппарат Н. Г. Бадзошвили; в, г – рентгенограммы нижней челюсти после наложения аппарата А. А. Скагера.

Компрессионно-дистракционный аппарат А. А. Скагера

Компрессионно-дистракционный аппарат А. А. Скагера применяют при травматических и одонтогенных остеомиелитах тела нижней челюсти, осложняющихся секвестрацией части костного вещества и приводящих к укорочению нижнечелюстной дуги и нарушению прикуса. Сначала добиваются сращения отломков путем их компрессии (рис. 30 в), а затем (спустя 2 недели) меняют компрессирующую пружину на ди-страктор, с помощью которого растягивают не-минерализовавшийся еще регенерат и тем самым доводят размеры челюсти до нормы и нормализуют прикус, а также положение суставных головок мыщелковых отростков нижней челюсти.

Универсальный аппарат Ю. И. Вернадского

Универсальный (репонирующий, компрессирующий, дистрагирующий и фиксирующий) аппарат Ю. И. Вернадского выгодно отличается тем, что он способен не только смещать (компрессировать и разводить) отломки кости в горизонтальном направлении, но и предварительно перемещать их в вертикальном или любом другом направлении. Он состоит из накостных зажимов, промежуточных и шарнирных штанг, ползунов с серьгой и клеммовым зажимом, таких же ползунов без серьги, внеротовой резиновой эластичной тяги. Скользящие движения шарнирных зажимов вдоль соединительных штанг под воздействием резиновой тяги обеспечивают перемещение отломков в любых необходимых направлениях. Это позволяет применять аппарат не только при свежих, т. е. легко вправимых переломах, но и в случаях наступившей фиброзной консолидации

Аппарат Ю. И. Вернадского:

А – общий вид; Б – резиновая тяга (указана стрелкой) для сближения и компрессии отломков челюсти (и и й); В -резиновая тяга (см. стрелку) для разведения отломков челюсти (а, б) в горизонтальном направлении; Г – резиновая тяга (см. стрелку) для смешения отломка а в язычном направлении, а отломка б – в щечном; Д – резиновая тяга для смещения отломка а вверх, а отломка б вниз; Е – общий вид одного из вариантов аппарата на больном.

(в неправильном положении) отломков тела челюсти. Аппарат накладывают без предварительного разрезания кожи и обнажения кости – а путем прокалывания кожи и подлежащих мягких тканей. При компрессионном остеосинтезе отломков нижней челюсти костная мозоль образуется в предельно короткие сроки (клинически сращение наступает через 14 дней после фиксации), с малым объемом регенерата, без предварительной фиброзно-хрящевой фазы.

Источник: stomfak.ru

- Общие осложнения во время проведения анестезии и операции удаления зубов

- Оказание помощи при переломах верхней и нижней челюстей

- Общее обезболивание при операциях в челюстно-лицевоъ области: методы, показания к применению

- Понимание СДВГ

- Операция удаления зуба

Источник