Ампутация руки после перелома

Показания к ампутации конечности при травме. Невозможность сохранения конечностиОдно из наиболее сложных решений при оказании помощи состоит в необходимости выбора ампутации или сохранения конечности при ее тяжелом повреждении. Для сохранения нормальной анатомии и функции следует приложить все усилия, но при некоторых повреждениях ампутация и протезирование окажут более действенную помощь, чем нефункционирующая нога. В остром периоде решение в основном зависит от состояния пациента и возможности вправления/реваскуляризации конечности. Если с самого начала принято решение о сохранении конечности, то вырабатывается дальнейшая лечебная тактика, которая, как правило, заключается в многочисленных оперативных вмешательствах. Определяющими моментами в процессе принятия решения будут состояние пациента и выбор уровня ампутации. В тех случаях, когда пациент информирован о лечебной тактике, решение должно приниматься с учетом его мнения. Когда приходится делать выбор между сохранением и ампутацией, следует предварительно определиться в двух важных вопросах: При тяжелой травме редко удается полностью восстановить функцию как при сохраненной конечности, так и при ее ампутации. При нестабильной гемодинамике и повышении риска летального исхода при реваскуляризации единственным выбором остается ампутация. В таких случаях можно выполнить ампутацию «гильотинного» типа, но следует использовать любую возможность проведения более дистальной ампутации и максимального сохранения мягких тканей, необходимых для формирования культи. Шкала оценки тяжести повреждения конечности (MESS) no Johansen et al. Тяжесть повреждения определяется как сумма баллов по четырем параметрам (A+B+C+D). Баллы за ишемию удваиваются, если ее продолжительность составляет более шести часов после травмы. Тяжесть повреждения, составившая 7 баллов по MESS, указывает на необходимость ампутации: В частности, стремление к ампутации ниже коленного сустава (АНКС), с максимально бережным отношением к жизнеспособным мышцам и/или кожным покровам, улучшает исход. Свободное перемещение тканей, ротационные лоскуты, пересадка кожи — все должно использоваться для максимального сохранения длины конечности и формирования опороспособной и пригодной для протезирования культи. Не многим хирургам известно, что можно выполнить, и весьма успешно, кожную пластику хорошо защищенной мягкими тканями культи. Трансплантация свободных лоскутов широчайшей мышцы спины, дополненная кожной пластикой, бережное отношение к васкуляризированным участкам будущей опорной поверхности культи и отказ от методик, в которых используются сохранившие источник кровообращения костные фрагменты из зоны перелома, делают АНКС перспективной, несмотря на значительные повреждения мягких тканей. К сожалению, решение об ампутации часто принимается среди ночи, когда отсутствует возможность консультации со специалистами, имеющими опыт сохранения конечности. Проблема требует междисциплинарного подхода. Разносторонние мнения помогают принять единственно правильное решение в отношении сохранения конечности или ампутации. Будущая функция во многом зависит от уровня ампутации. Высокие ампутации недостаточно пригодны для компенсации утраченных функций и нередко заканчиваются неудовлетворительными результатами по сравнению с альтернативным протезированием. Замещение протезом стопы и голеностопного сустава весьма функционально. Протез, используемый после ампутации, проведенной на уровне и выше коленного сустава, увеличивает энергозатраты при ходьбе и менее удобен в функциональном отношении, чем тот, который используется после АНКС. Поэтому необходимо рассмотреть любое обоснованное предложение, направленное на сохранение коленного сустава и определенной длины проксимального участка большеберцовой кости (не менее 10 см ниже сустава), чтобы обеспечить хорошие условия для использования протеза. Протезы при очень высоких уровнях ампутации бедра, экзартикуляции в области тазобедренного сустава или гемипельвэктомии редко компенсируют функцию ходьбы, поэтому, надо стремиться к оптимальному уровню ампутации бедра. Классическим примером травмы, после которой требуется решение вопроса о сохранении или ампутации, является открытый перелом большеберцовой кости с повреждением артериального сосуда (ШС по классификации Gustilo). Gregory et al. определяют конечность как «искалеченную» при серьезном повреждении трех из следующих компоненте: кожные покровы, кость, периферический нерв и кровеносный сосуд. При оценке тяжести травмы, неизбежно присутствует определенная доля субъективизма, поэтому в целях сохранения конечности было предложено несколько методик, основанных на суммировании баллов, полученных за каждое повреждение. Эти систематизирующие таблицы требуют учета различных факторов. К сожалению, ни одна из этих схем не позволяет достоверно определить необходимость проведения ампутации. И до тех пор, пока они носят только предположительный характер, будет отсутствовать их корреляционная связь с отдаленными результатами по восстановлению функции. Многочисленные нюансы, которые должны быть учтены в процессе принятия решения, относятся в равной степени как ко всему организму в целом, так и к местным проявлениям. Решающее значение имеют стадия и продолжительность шока, тяжесть сопутствующих повреждений (шкала тяжести травмы, ISS), возраст пострадавшего и преморбид-ный фон. Не менее важными моментами являются наличие ишемии, механизм травмы, модель перелома, локализация поврежденного сосуда, неврологический статус, состояние конечности и вероятность восстановления жизнеспособности мышцы после реваскуляризации. Род занятий больного и его личные пожелания тоже должны приниматься во внимание. Johansen et al. разработали бальную шкалу оценки тяжести травмы конечности (MESS). Такие классификационные таблицы были первоначально разработаны для открытых ШС переломов, но другие авторы расширили сферу их применения до всего комплекса повреждений нижней конечности. Общая оценка 7 баллов и выше по MESS предполагает необходимость первичной ампутации, т. к. редко удается успешно сохранить конечность, которая была оценена такой суммой баллов. Чувствительность и специфичность MESS нельзя считать бесспорными. Bonanni et al. с недоверием отнеслись к балльной оценке, сравнив ее с тремя равнозначными указателями. Они применили эту шкалу в отношении 58 случаев переломов и установили, что во всех случаях ни один из баллов не имел определяющего значения при составлении прогноза в отношении успешности сохранения конечности. Bosse et al. в многоцелевом исследовании пострадавших с тяжелыми травмами нижних конечностей доказали, что бальная оценка не может использоваться для прогнозирования неизбежности ампутации и функциональных последствий. К тому же, они обратили внимание, что повреждения большеберцового нерва не всегда приводили к выраженным неблагоприятным исходам в отношении функций, и что по прошествии двух лет функциональные возможности протезированной и сохраненной конечности были практически одинаковыми. – Также рекомендуем “Реплантация конечности после травмы. Показания, особенности” Оглавление темы “Травмы нижней конечности”:

|

Источник

Ампутация пальца или пальцев рук: показания, проведение, послеоперационный период

Ампутация пальца или пальцев рук достаточно частая операция. Кисти и пальцы рук имеют важные функции в жизни человека.

Но они очень часто подвергаются повреждениям. Бывает, что такие травмы приводят к потере трудоспособности и даже к инвалидности. Лечение этих травм является трудной задачей.

При несоблюдении техники безопасности и мер предосторожности возможны отрыв фаланги или пальца полностью. Чаще всего это случается на производстве.

Но бывают также транспортные или бытовые травмы. Травматическая ампутация сопровождается сильной кровопотерей и острой болью.

Виды травматической ампутации:

- рубленая;

- скальпированная;

- при воздействии электропилы;

- резаная;

- смешанная.

Осматривая повреждения, хирург всегда оценивает, возможно ли сохранить конечность или придется произвести ампутацию.

От причины получения травмы будет зависеть дальнейшая тактика медицинской помощи.

Ампутация пальца проводится только тогда, когда невозможно применить более лояльное лечение либо когда поражение слишком обширное.

Случаи, при которых проводят операцию

- отрывы пальцев, множественные переломы костей;

- ожоги и сильнейшее обморожение;

- некроз пальцев при сахарном диабете;

- сепсис, абсцесс, гангрена;

- злокачественные опухоли;

- пожилой возраст потерпевшего.

Первая помощь и хранение ампутированной конечности

Первоначальной целью при возникновении травмы является сохранить жизнь человеку. Необходимо сразу сообщить о происшествии в службу спасения.

Проверить дышит ли человек и есть ли у него сердцебиение, устранить причину травмы. Если из раны течет кровь, ее нужно остановить, наложить повязку. Руку нужно зафиксировать в неподвижном состоянии. Пострадавшему дать сладкое питье и уложить. И только после оказания этих мер, приступить к поиску оторванной конечности.

Бывает такое, что ампутированные пальцы пришиваются и в дальнейшем они полностью функционируют. Важно помнить, чтобы ампутированную конечность можно было пришить, ее надо охладить.

При температуре до четырех градусов, пальцы можно хранить 16 часов. Если хранить при температуре теплее четырех градусов, время сокращается до 8 часов.

Оторванный палец нужно завернуть в стерильный материал и положить в емкость так, чтобы туда попадал кислород, туго затягивать нельзя. Емкость поместить в лед. Прикрепить сопроводительную записку, на которой указать время ампутации.

Если произошла частичная ампутация пальца, повреждение сухожилий, не нужно до конца отрывать повисший элемент. Его нужно зафиксировать и приложить лед.

Если произошла ампутация, человек становится инвалидом, поэтому хирурги до последнего пытаются спасти палец. Когда это сделать невозможно, с разрешения больного проводится операция.

Разрешение не требуется только в том случае, если операция жизненно необходима.

Подготовка к операции

Готовятся к операции, исходя из состояния пациента. При плановых операциях назначают анализы крови, мочи, рентген, УЗИ сосудов. Когда операция срочная, назначаются антибактериальные средства, чтобы уменьшить риск интоксикации.

В основном при таких операциях используют местную анестезию, она более безопасна.

Во время подготовки к экзартикуляции пальца с человеком проводят беседу о самой операции, о результатах и о последствиях.

Если появляется необходимость, рекомендуют проконсультироваться с психологом, чтобы снизить уровень стресса и послеоперационную депрессию.

Ампутация пальца – нюансы

Размер ампутации определяется характером повреждения. Необходимо обеспечить условие, чтобы после операции культя могла двигаться, была безболезненна, не утолщалась на конце.

При проведении операции учитывают следующие нюансы:

- При экзартикуляции стараются как можно больше сохранить длину большого пальца и мизинца, на остальных пальцах сохраняют даже короткие культи.

- Если невозможно сохранить необходимый размер культи, палец удаляют полностью.

- Если наблюдается высокий риск заражения или гангрены производят полную ампутацию.

- В период проведении ампутации учитывают профессию человека.

- Важное значение имеет косметический результат, иногда он имеет основное значение при выборе типа операции.

Техника выполнения экзартикуляции

Экзартикуляция – это хирургическая операция, в ходе которой происходит удаление части конечности. Она выполняется в случае острой необходимости.

При проведении экзартикуляции:

- ставят анестезию

- максимально защищают здоровые пальцы, а поврежденный сильно сгибают и делают разрез на внутренней части

- Вену или артерию перевязывают

- После этого разрезают боковые связки и пропускают фалангу в разрез.

- Вводят дополнительно обезболивающее и пересекают все остальные элементы.

- Убирают суставный хрящик.

- На рану накладывают лоскут из кожи. Швы всегда располагаются на внутренней стороне. При ампутации всегда ткань максимально экономят, лоскуты берут из кожи ладони.

В послеоперационный период за раной нужно ухаживать должным образом и тренировать функции работы рук. Назначаются физиолечение и упражнения, которые помогают больному научиться работать культей.

Чтобы восстановление произошло как можно быстрее нужно соблюдать все рекомендации и назначения, принимать анальгетики.

Послеоперационный период

В первые несколько дней после ампутации больному понадобятся обезболивающие препараты. Потом воспаление уменьшится, рана покроется коркой.

Через две недели рана уже не болит, перевязки проходят безболезненно.

Если болевые ощущения сохраняются дольше, необходимо сделать рентген и продлить курс антибиотиков. Швы снимают через 3–4 недели после операции.

До снятия швов рекомендуется накладывать повязки с мазью Бетадин.

Источник статьи: https://medoperacii.com/orto/amputaciya-palcev-ruk.html

Ампутация руки после перелома

Одно из наиболее сложных решений при оказании помощи состоит в необходимости выбора ампутации или сохранения конечности при ее тяжелом повреждении. Для сохранения нормальной анатомии и функции следует приложить все усилия, но при некоторых повреждениях ампутация и протезирование окажут более действенную помощь, чем нефункционирующая нога.

В остром периоде решение в основном зависит от состояния пациента и возможности вправления/реваскуляризации конечности. Если с самого начала принято решение о сохранении конечности, то вырабатывается дальнейшая лечебная тактика, которая, как правило, заключается в многочисленных оперативных вмешательствах. Определяющими моментами в процессе принятия решения будут состояние пациента и выбор уровня ампутации. В тех случаях, когда пациент информирован о лечебной тактике, решение должно приниматься с учетом его мнения.

Когда приходится делать выбор между сохранением и ампутацией, следует предварительно определиться в двух важных вопросах:

а) совокупность соматических последствий при каждом из методов,

б) вероятность восстановления функции конечности с учетом всех составляющих ее сохранения (затраченное время, продолжительность нетрудоспособности, лечебные риски, социально-экономические затраты, количество требуемых операций и госпитализаций и пр.).

При тяжелой травме редко удается полностью восстановить функцию как при сохраненной конечности, так и при ее ампутации.

При нестабильной гемодинамике и повышении риска летального исхода при реваскуляризации единственным выбором остается ампутация. В таких случаях можно выполнить ампутацию «гильотинного» типа, но следует использовать любую возможность проведения более дистальной ампутации и максимального сохранения мягких тканей, необходимых для формирования культи.

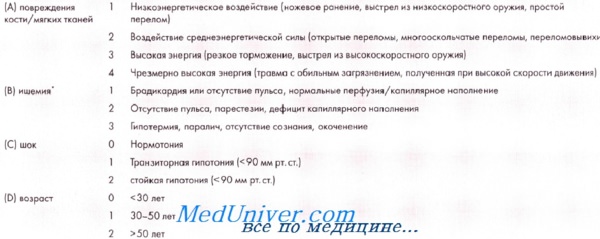

Шкала оценки тяжести повреждения конечности (MESS) no Johansen et al. Тяжесть повреждения определяется как сумма баллов по четырем параметрам (A+B+C+D). Баллы за ишемию удваиваются, если ее продолжительность составляет более шести часов после травмы. Тяжесть повреждения, составившая 7 баллов по MESS, указывает на необходимость ампутации:

В частности, стремление к ампутации ниже коленного сустава (АНКС), с максимально бережным отношением к жизнеспособным мышцам и/или кожным покровам, улучшает исход. Свободное перемещение тканей, ротационные лоскуты, пересадка кожи — все должно использоваться для максимального сохранения длины конечности и формирования опороспособной и пригодной для протезирования культи.

Не многим хирургам известно, что можно выполнить, и весьма успешно, кожную пластику хорошо защищенной мягкими тканями культи. Трансплантация свободных лоскутов широчайшей мышцы спины, дополненная кожной пластикой, бережное отношение к васкуляризированным участкам будущей опорной поверхности культи и отказ от методик, в которых используются сохранившие источник кровообращения костные фрагменты из зоны перелома, делают АНКС перспективной, несмотря на значительные повреждения мягких тканей.

К сожалению, решение об ампутации часто принимается среди ночи, когда отсутствует возможность консультации со специалистами, имеющими опыт сохранения конечности. Проблема требует междисциплинарного подхода. Разносторонние мнения помогают принять единственно правильное решение в отношении сохранения конечности или ампутации.

Будущая функция во многом зависит от уровня ампутации. Высокие ампутации недостаточно пригодны для компенсации утраченных функций и нередко заканчиваются неудовлетворительными результатами по сравнению с альтернативным протезированием. Замещение протезом стопы и голеностопного сустава весьма функционально. Протез, используемый после ампутации, проведенной на уровне и выше коленного сустава, увеличивает энергозатраты при ходьбе и менее удобен в функциональном отношении, чем тот, который используется после АНКС.

Поэтому необходимо рассмотреть любое обоснованное предложение, направленное на сохранение коленного сустава и определенной длины проксимального участка большеберцовой кости (не менее 10 см ниже сустава), чтобы обеспечить хорошие условия для использования протеза. Протезы при очень высоких уровнях ампутации бедра, экзартикуляции в области тазобедренного сустава или гемипельвэктомии редко компенсируют функцию ходьбы, поэтому, надо стремиться к оптимальному уровню ампутации бедра.

Классическим примером травмы, после которой требуется решение вопроса о сохранении или ампутации, является открытый перелом большеберцовой кости с повреждением артериального сосуда (ШС по классификации Gustilo). Gregory et al. определяют конечность как «искалеченную» при серьезном повреждении трех из следующих компоненте: кожные покровы, кость, периферический нерв и кровеносный сосуд.

При оценке тяжести травмы, неизбежно присутствует определенная доля субъективизма, поэтому в целях сохранения конечности было предложено несколько методик, основанных на суммировании баллов, полученных за каждое повреждение. Эти систематизирующие таблицы требуют учета различных факторов. К сожалению, ни одна из этих схем не позволяет достоверно определить необходимость проведения ампутации. И до тех пор, пока они носят только предположительный характер, будет отсутствовать их корреляционная связь с отдаленными результатами по восстановлению функции.

Многочисленные нюансы, которые должны быть учтены в процессе принятия решения, относятся в равной степени как ко всему организму в целом, так и к местным проявлениям. Решающее значение имеют стадия и продолжительность шока, тяжесть сопутствующих повреждений (шкала тяжести травмы, ISS), возраст пострадавшего и преморбид-ный фон. Не менее важными моментами являются наличие ишемии, механизм травмы, модель перелома, локализация поврежденного сосуда, неврологический статус, состояние конечности и вероятность восстановления жизнеспособности мышцы после реваскуляризации.

Род занятий больного и его личные пожелания тоже должны приниматься во внимание. Johansen et al. разработали бальную шкалу оценки тяжести травмы конечности (MESS). Такие классификационные таблицы были первоначально разработаны для открытых ШС переломов, но другие авторы расширили сферу их применения до всего комплекса повреждений нижней конечности.

Общая оценка 7 баллов и выше по MESS предполагает необходимость первичной ампутации, т. к. редко удается успешно сохранить конечность, которая была оценена такой суммой баллов. Чувствительность и специфичность MESS нельзя считать бесспорными. Bonanni et al. с недоверием отнеслись к балльной оценке, сравнив ее с тремя равнозначными указателями. Они применили эту шкалу в отношении 58 случаев переломов и установили, что во всех случаях ни один из баллов не имел определяющего значения при составлении прогноза в отношении успешности сохранения конечности.

Bosse et al. в многоцелевом исследовании пострадавших с тяжелыми травмами нижних конечностей доказали, что бальная оценка не может использоваться для прогнозирования неизбежности ампутации и функциональных последствий. К тому же, они обратили внимание, что повреждения большеберцового нерва не всегда приводили к выраженным неблагоприятным исходам в отношении функций, и что по прошествии двух лет функциональные возможности протезированной и сохраненной конечности были практически одинаковыми.

Источник статьи: https://meduniver.com/Medical/travmi/pokazania_k_amputacii_konechnosti_pri_travme.html

Источник